- +1

疫路同行 | 居民群集体众筹,为我们买来大白服

原创 外滩君 外滩TheBund

听到那声“谢谢”

觉得自己的付出很值得

每天听到训斥,你会不会崩溃?

志愿者就是这样一群需要抗压的人。

他们是自家小区的住户,为了社区奉献、冒险。同时,被包在“大白服”里,邻居们往往会把他们和医护、居委、保安混为一谈。

这段每家每户都闭门不出的日子里,志愿者成了最前线的眼睛,在上海每个社区看到人生百态,故事万千。

01

发完菜半夜到家

自己门口的肉没了

讲述者:Penguiiin,90后女生

我是广东人,来上海两年多,现在住在长宁区,在自家小区当志愿者。

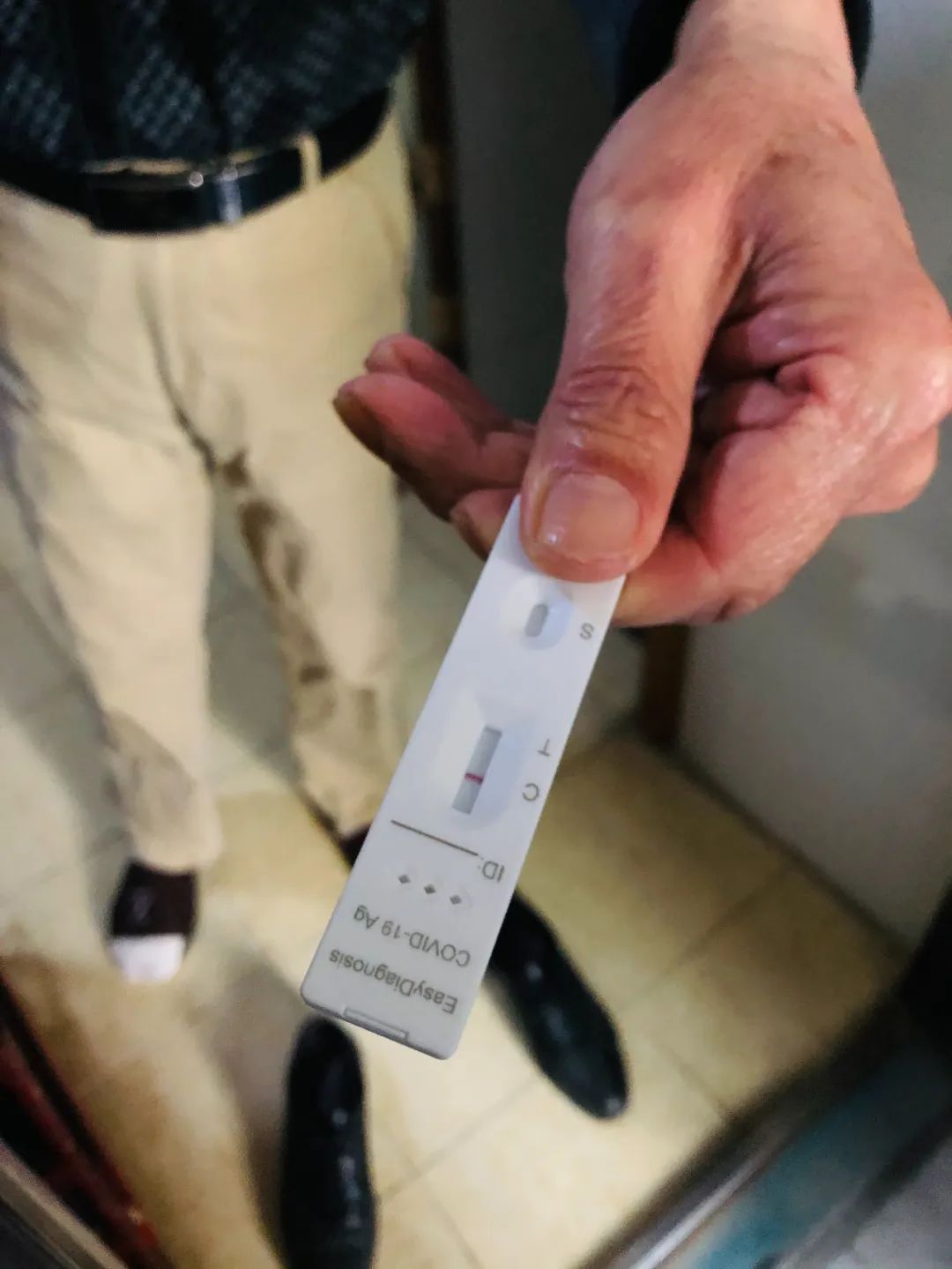

核酸时候的排队引导,经常让我有吃惊到。社区老人特别多,当你看到他们在测核酸时拿出一张身份证甚至户口本给你登记时,真的会有点懵。刚开始也没有人告诉我,如果只有身份证该怎么做,所以一开始效率非常低,队伍排着排着就停了。

还有的老人登记拿的是残疾人证,问了才知道是因为眼睛看不太清,拿错了。第一天的时候,我看到别人都在排队,有一个老人就呆呆地躲在树底下,不知所措,好像在等着别人来救他,那一刻真的鼻子一酸。

因为很多人就是在家里正常生活着,吃饭、洗澡、睡觉,忽然被大喇叭叫下来了,他也没反应过来,什么模样都有。

小区里有一户居民,在我们志愿者群里非常出名,所有人都害怕跟她讲话,“不要吵我睡觉”“别像催命一样,你有你的工作,我也要工作”,经常会被她骂。

她还在自己门口贴了一张“不要拍门”的告示:“你们没有权利干涉我工作休息的时间,不要像土匪一样拍门。我有义务测抗原,但我没有义务按照你们的时间测……”

最生气的一次,是前两天发菜,我忙到晚上十一点多,回到家门口一看,我自己的肉不见了。我其实家里也备了些,不是心疼这些肉,而是生气这件事本身。

我们自己会搞一些提高工作效率的野路子发明,比如移动核酸车,还有防太阳反光的暗箱扫码。大家有在想努力解决一个问题时,事情才会变好。

有很多温暖的时刻,今天帮一对老年夫妻登记核酸检测信息,丈夫背出一长串妻子身份证号码的时候,我真的有被暖到。

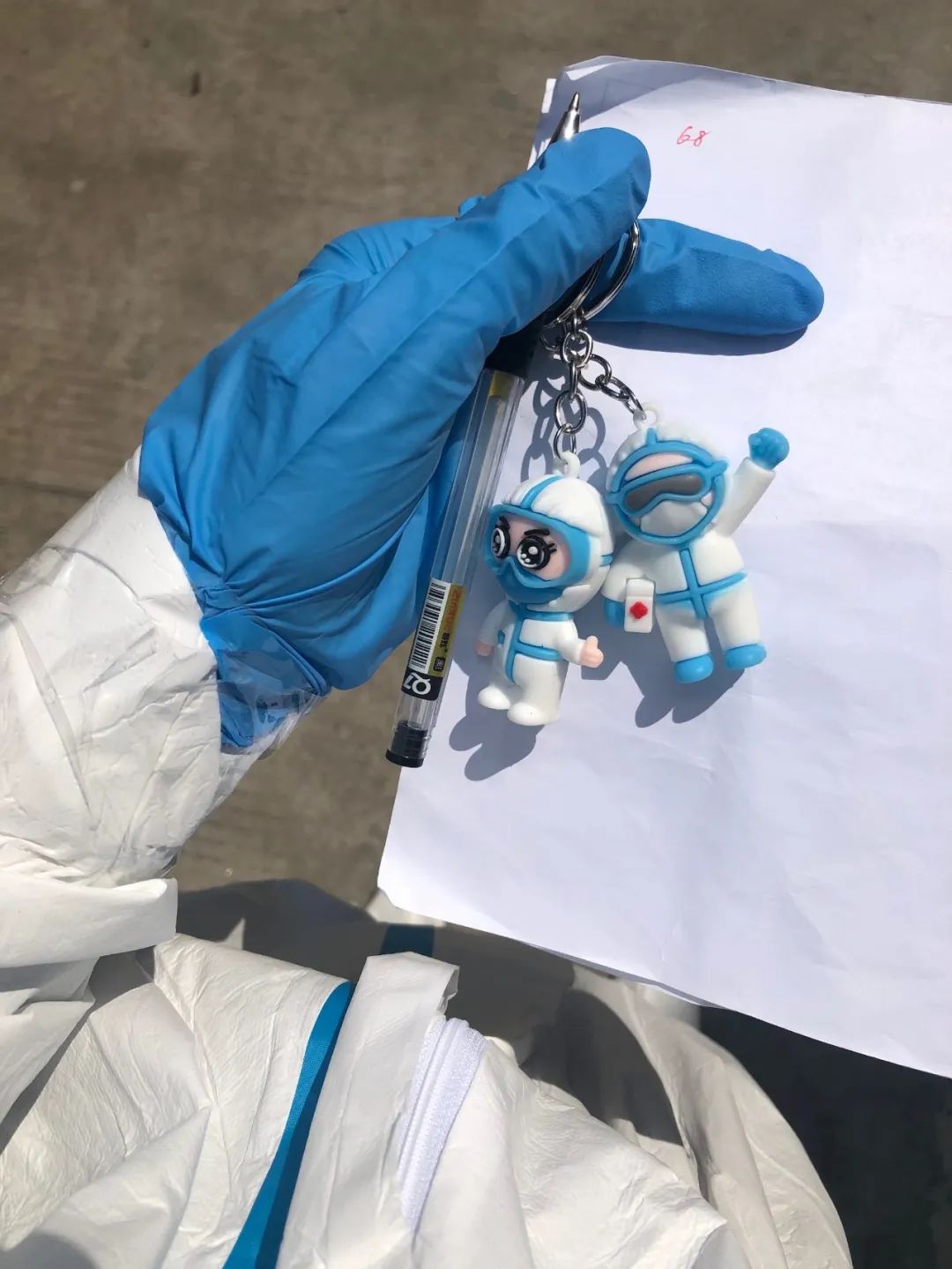

有一次帮居民搬抢到的菜,我问他鸡蛋哪里能买到,他二话没说塞给我一盒,还说不够再来拿;有个老奶奶下楼测核酸时,偷偷送了两个大白钥匙环给我……这些事情给你的感动,真的不是多少工资能够换来的。

02

老克勒核酸时装秀

“我有24套西装”

讲述者:果子,80后女生

我在现在的小区住了15年,虽然小区低密度,但是认识的邻居并不算多。

做核酸排队的时候,我们志愿者都是全副武装,穿大白的全套衣服,外边还有罩衣。如果是遇到天气好的时候,基本上3个小时下来,全身衣服全部湿透。可能因为大家穿的太严实,小区里大多数人都不知道我们谁是谁。

所以,不断有人路过的时候,来问我:你是从哪里来的?听说今天是宁波来的医生给我们测核酸,你们大老远过来,很辛苦。跟他们说,其实我也是小区的业主,大多数人都很惊讶。也不怪他们不知道,其实经常连自己家小孩都不一定能认识出来。

下来做核酸不只是年轻人乘机摆酷,其实上海老年人更注意讲究仪表。网上有个段子说,明天是外地医生来做核酸,大家要穿的好看点,别给上海人丢脸。然后第二天,我们真有大叔穿着西装,戴着礼帽,精心搭配了领带,带着拐棍来了。

隔了2天,我们再来做一次核酸,这次他还是西装革履,不过这次换了不同颜色的,领带、衬衣也搭配了不同色。走过来的时候,我跟他开玩笑,今天西装还不一样呀!他笑说:“我有24套西装,不是开玩笑,都挂在家里没机会穿,我要一个个都穿出来。”

每次做核酸,志愿者的压力其实很大,遇到门敲了半天都不出来的人,就会大大拖延检测的节奏,着急的医生就会发火,甚至一个电话就会投诉到街道。不少志愿者这个时候就崩溃了,甚至委屈地哭了。但是没办法,下次就是想办法解决,保证检测节奏的高效是最重要的。

怎么避免团购导致的感染,减少志愿者的负担都是问题。说实话,我们小区志愿者队伍里,年轻男性还是不够,女性、大龄男性居多。

给大家送东西是体力活,250多箱十几斤的菜堆得像小山,核对、送货整个过程花了两三个小时。很多人不理解,不就送点东西嘛,但是它不仅仅是体力,也涉及到很复杂的细节和协同。

做志愿者能收获很多快乐。我在小区住了这么多年,从来没想到社区有这么一个同样有爱的群体,活力十足。邻居自发来给我们拍照、做视频纪念,还有人烤了20多个面包说要来感谢大家。

在外地不能参与的人,干脆发了2000元红包给志愿者,说希望尽一份力,最后这个钱谁也没收。

而我和楼下的邻居都在这里住了超过10年了,平常出入遇到,也是礼貌的点头之交。但是因为我们一起做志愿者,终于加微信,开始真的有老邻居的模样了。

03

“你们收钱不干活?”

摆正心态很重要

讲述者:Jack,80后男生

我和妻子都报名当了小区志愿者,但家里因为有孩子在,我们两个就轮流,一个带娃,一个出门帮忙。小区在宝山,一共19幢楼,不大,有些志愿者也会去支援隔壁小区。

我的主要工作是守门栋,每天三班轮岗,一次守4小时。如果碰到要做核酸、扔垃圾之类的,大家就在机动调派人手,挨家挨户按门铃、发物资等等。

很多居民其实不理解我们的身份。因为像我们小区之前封控了两轮,是外面来的大白统一管理的,收垃圾等细节流程不一样。现在我们当志愿者,其他居民不了解的,有些会有情绪,“之前垃圾都你们帮忙扔的,现在要我们自己跑下去,是不是你们收钱偷懒不干活”。

小区里就会出现各种各样的传闻,有的人在楼道群、居委群,有的在更大的群,每个居民看到的信息都不一样,“昨天通知的事情今天怎么又变了,你们是在耍我们吗?管理怎么那么混乱?”这些气就会直接撒在我们头上。

我们要花很大精力来安抚大家,告诉大家要克服这种状态。

和我同班搭档的有一个74岁的爷爷,我问他为什么这把岁数还出来当志愿者,他说他退休前就是在单位里做党建工作的,带志愿者是老本行,退休后也经常会义务为社区服务。

他非常豁达,有时候我们受了委屈没法排解,年轻人聚在一起吐槽,他就会说:“很多事情不要看得太重,要记得自己一开始的初心。”因为的确很多年轻志愿者,一开始满腔热情,但真正去做了、碰到困难了,就觉得怎么和当初想的不一样,做好事还要被人讲。他告诉我们,该怎么更豁达地来看待自己的身份。

对于我们年轻人来说,做志愿者其实很大地改变了我们对于社区的概念。

另一个和我搭班的94年的男生,是学校的老师,本来是因为学校要求来当志愿者的,一开始就是像完成任务一样。但渐渐的,他开始认识这个社区,知道几楼有个孤老,有哪些人不会用智能手机,认识了更多原本毫无交集的身边人。

大家的家庭背景不一样,但住在一起,生活上很多需求是一样的,以前这些东西都被我们忽略了,舍近求远。这也是我这次的一点感触,可以多花点时间在现实的社交环境里,对我儿子来说,这也是一次建立社区概念的好机会。

04

居民群集体众筹

为我们买来大白服

讲述者:文正,80后男生

我们小区属于闵行古美街道,那一片比浦西大部分小区封的都要早,3月中就开始封了。

我是3月31日开始正式成为志愿者的,在之前封闭的时候就已经主动报名了,一方面是作为业主,另一方面也因为是党员,国有企业本来就会要求党员带头到社区报到。

小区的规模很大,一共有99个门栋,每个门栋差不多按25户来算,就是2400多户。现在总共的志愿者加起来有七八十个,分组也挺多,算是我知道的里面志愿者人手比较充足的小区。

我们组的工作很明确,就是收垃圾。

疫情期间收垃圾不是一件容易的事,因为垃圾本身就可能传播病毒。我们只收生活垃圾,居民们把垃圾放在门口,干湿分离好,我们每天会做好防护措施上门去收,统一处理。

小区里有阳性确诊的或者核酸结果异常的几栋楼,其实就轮不到我们志愿者了,这几栋楼是居委干部他们自己“做奉献”,主动去收的。

我以前以为居委会干部大概都是阿姨爷叔,这次发现他们也蛮年轻的,都是80后、90后。他们是真的累,每天一早开疫情通气会,一直忙到凌晨,基本不停的连轴转。

最让我印象深刻的一件事情是,我们现在身上穿的防护服是居民们众筹来的。

大家现在看到的“大白”防护服属于二级防护服,我们之前只有那种等级比较低的一级防护服,就是蓝色塑料布那种。

我们去居委会申请大白服,能给的量很少,他只保证那种必要的情况比如核酸检测才给衣服,像我们收垃圾本来是没有的。

有小区居民知道了这个情况,就在业主群里面众筹了两拨,大家集资后来买了两百多套大白服。这一套衣服要70-100元,加起来不是个小数目,我挺感动的。

收垃圾就是一直要弯腰、下蹲,穿这个衣服非常热。正好碰到开门出来放垃圾的人,他们都蛮热情地跟我说谢谢。

那时候就会觉得,听到这声谢谢,我的付出也值了。

文、编辑/June,Cardi C

图片来自受访者

以上内容来自「外滩TheBund」(微信号:the-bund)

已授权律师对文章版权行为进行追究与维权。

欢迎分享,留言交流。转载请注明出处。

湃客正在征集更多抗疫故事:居家生活、心境起伏、社区观察、志愿者经历等,欢迎你的讲述。投稿方式:添加“湃客小助手”微信(paike0719),备注:投稿。

原标题:《我搬菜发菜忙到半夜,到家发现自己的肉丢了》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司