- +1

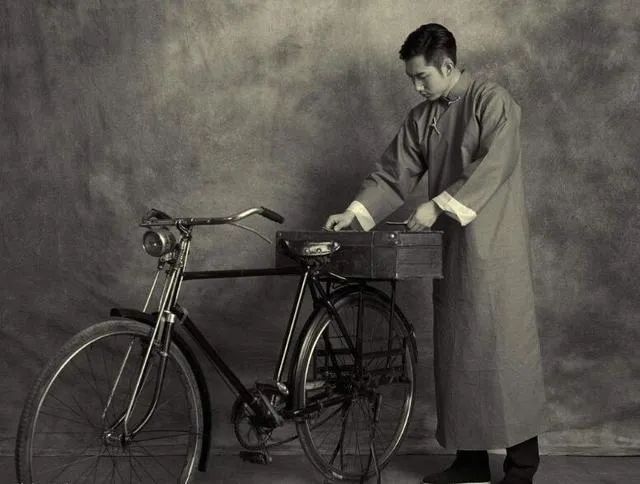

张爱玲会骑自行车吗

想起这个问题,是因为有时候觉得张爱玲和我无限接近。

“我发现我不会削苹果,经过艰苦的努力我才学会补袜子。我怕上理发店,怕见客,怕给裁缝试衣裳。许多人尝试过教我织绒线,可是没有一个成功。在一间房里住了两年,问我电铃在哪儿我还茫然。我天天乘黄包车上医院去打针,接连三个月,仍然不认识那条路。”

手笨、社恐和路痴,一个气得吐血的老母亲,多么熟悉的场景。

削苹果我至今还不太会,偶尔削一个,老妈也看不惯我那反手立臂的样子,特别心疼苹果皮上厚厚的果肉。好在我现在用刨子。

织绒线,是不能不说的惨痛历史。

小学四年级的时候,学校附近有个劈竹子的人家,路过的同学去捡长度合适竹条,打磨成毛衣针,全班一下子刮起了织毛线风,连男生也不能免俗。

上课、下课,平针、元宝针翻着花样,不消几天,一副手套就完结了。

这风气来得快去得也快,越来越猖狂的小动作终于让老师勃然大怒,毛衣针和毛线一下子从教室里消失。我自然也不用同学眼皮下暴露我不会织毛线。

不过老母亲的眼里没有秘密。

有次我忘了自己的手拙,竟然主动学平针。教了几回,老妈教了几番,又气又急,直呼:“我前世杀了人啊,你咋学不会啊。”

如此惨烈的学习后,我终于学会顺着织平针了。可惜无论是我妈还是我,估计再也不想看我拿起毛衣针了。

路痴,感谢手机导航帮助我解决了校园内迷路、找公交车站之类的小困难。就是每次开始的时候得费点力气辨认方向。在西安旅行,我和舍友一个打开手机里地图导航软件,一个调出了手机里的指南针,双剑合璧,一方面感慨技术的强大,一方面惭愧于指南针的出场。

补袜子这个技能我倒是从来没有学过,那么小的袜子,谁也没想过坏了还需要补。小学五年级我学会了缝纽扣。有次中午,小伙伴月红掉了颗外套上的大纽扣,我自告奋勇和她一起回家,穿针引线,一边缝一边说:“这好简单,你看,从这儿穿过来,再从那边穿过去。就是这个线太少了,没法多绕几圈,容易掉。”第二天她告诉我,昨天缝的扣子掉了。

我真正经过艰苦的努力学会的技能是划洋火和骑自行车。

划洋火,我始终怀疑不是我学会了,而是我力气大了。长到小学三年级,只要火柴不潮,即使姿势拙劣,肯使劲,多划几下,总能划出火来。

学骑自行车倒真是经过了非常艰苦的努力,过程是如此漫长,以至于我记得的全是前奏。

那时初中离家有点远,大家都是自己骑车上下学。六年级的暑假村里的人没少见我推着自行车学着蹬,蹬两下,就摇摇晃晃赶紧下来。如果是有人或者车经过,更是远远瞥见个影子就早早下来推车。一直到开学,还是没会骑。只能推着自行车去学校。上学的路上,推一会儿,蹬一会儿。折腾着,折腾着,蹬车的时间越来越长。折腾着,折腾着,终于敢将屁股落到自行车座上,改蹬为骑。现在已经回忆不起来到底是哪一天我能够全程从家骑到学校了。是否自豪愉悦,已经无从想起,唯有当时躲躲藏藏既怕遇见人又怕遇见车的卑微心情还不曾忘却。

成年后,我才知道这叫身体协调性有所不足,张爱玲和我都不是特例。以此来看,张爱玲如果学骑车的话,绝不会轻松。

《小团圆》提到九莉的姑姑楚娣:“她学骑车,屡次跌破了膝盖也没学会。”《小团圆》有自传色彩,这应该是张爱玲的姑姑张茂渊学自行车的惨痛经历。

张爱玲呢?《小团圆》中九莉从没骑过车。张爱玲小说中女孩子出门大抵坐车,汽车、黄包车、电车甚至独轮车,倒是男孩子会骑车。

《小团圆》欣赏九莉且资助学费的安竹斯喜欢骑自行车。

《年轻时时候》里主人公是个学医的男孩子:

“他迎着太阳骑着自行车,车头上吊着书包,车尾的夹板上拴着一根药水炼制过的丁字式的枯骨。从前有过一个时候,这是个人的腿,会骑脚踏车也说不定。汝良迎着太阳骑着车,寒风吹着热身子,活人的太阳照不到死者的身上。”

看不出来作者会不会骑车。

张爱玲的弟弟张子静应该会骑车的。百度上搜相关文章,提到1952年张子静去姑姑家找张爱玲,姑姑说“你姐姐已经走了”,大多数文章说张子静骑着自行车去,推着自行车哭。

晚年张子静出版《我的姐姐张爱玲》一书,也提到了这个细节:

“那年八月间,我好不容易回了一次市区,急急忙忙到卡尔登公寓找她。姑姑开了门,一见是我就说:“你姐姐已经走了。”然后把门关上。

我走下楼,忍不住哭了起来。街上来来往往都是穿人民装的人。我记起有一次她说这衣服太呆板,她是绝不穿的。或许因为这样,她走了。走到一个她追寻的远方,此生再没回来。”

倒是没有提到自行车。

张爱玲的散文里很多次提到自行车。《更衣记》的最后:

“秋凉的薄暮,小菜场上收了摊子,满地的鱼腥和青白色的芦粟的皮与渣。一个小孩骑了自行车冲过来,卖弄本领,大叫一声,放松了扶手,摇摆着,轻倩地掠过。在这一刹那,满街的人都充满了不可理喻的景仰之心。人生最可爱的当儿便在那一撒手罢?”

卖弄本领的小孩儿放开双手,骑车掠过街头,轻盈自在,无忧无虑,多么可爱。

这一定是旁观者的视角。

想想我初二那年,男生们骑车尤爱下坡路时,放开车把,车飞流直下,人沐浴在周围一干景仰的目光中。结果连我这个骑车技艺粗糙之人,也学会了时不时放一只手,装个潇洒。

《 道路以目》里也提到自行车:

“坐在自行车后面的,十有八九是风姿楚楚的年轻女人,再不然就是儿童,可是前天我看见一个绿衣的邮差骑着车,载着一个小老太太,多半是他的母亲吧?此情此景,感人至深。然而李逵驮着老母上路的时代毕竟是过去了。做母亲的不惯受抬举,多少有点窘。她两脚悬空,兢兢业业坐着,满脸的心虚,像红木高椅坐着的告帮穷亲戚,迎着风,张嘴微笑,笑得舌头也发了凉。”

有人在自行车轮上装着一盏红灯,骑行时但见红圈滚动,流丽之极。

这观察者应该既不骑自行车,也不坐自行车。

作者:刘洋风,浮生如梦,梦如浮生,一个醒着做梦的过客。

原标题:《张爱玲会骑自行车吗》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司