- +1

罗泰谈考古材料中所见的周代社会

是不是可以这么说,您在写这本书的时候所积累的考古材料,已经足以能够独立于文献之外,然后做这样一个研究?

罗泰:对,我当时有强烈的这个感觉。其实我估计,几十年前应该已经可以试图这样写,只不过那个时候没有人想这样做,是因为考古学界的同行仍自以为是属于史学界的,把自己的主要任务定为先把这些关系用表列出来。这背后当然有客观原因,牵涉到二十世纪的中国思想史的大环境,现在不用细谈。无论如何,考古材料和历史文献的关系,目前能列出来的显然都已经列出来了,而且列得很好,我并不否认,但用不着我再强调。只不过除此之外,考虑考古材料还含有的其他内容和意义,那是值得多多考虑的问题。

罗泰:其实中国的学者也用社会科学方法,尤其是从新中国建立以后,用了马克思主义,这是一种很严密的社会科学。五十年代中国学术界用马克思主义的观念去了解考古材料,在当时是很先进的,很符合当时国际上的水平。石兴邦先生发掘西安半坡遗址,把它保存下来,让人们通过它来了解所谓的母系社会,复原新石器时代的生活、社会结构,都符合当时最发达的理论,在国际上引起了极大兴趣。在那个时候,西方很少有学者这么系统地研究史前的考古遗迹,他们往往还是以地层和陶器分类为主,把发掘出来的东西的年代弄清楚就觉得可以了。我们现在觉得理所当然要根据物质文化去了解跟历史和社会有关的问题,但这样的观点在西方也要到在五十年代以后才变得比较普遍。在那个时候,中国也已经做这一套研究。石兴邦老先生现在九十多岁了,仍然对此很骄傲,那是完全有道理的。他五十年代在半坡遗址做的工作当时在国际上受到重视,尤其在前苏联、东欧的学术界。那个时候毕竟是冷战,西方的学者来不了,但是只要知道了也就会重视。后来由于种种原因,中国考古学界与国际上断了关系,很多西方在考古上运用社会科学理论和方法的这些突破,中国的考古学家没有机会一下子吸收,到八十年代末、九十年代以后它们才逐渐被介绍过来。诚然,中西考古界到现在仍有一定的空隙,但年轻一代的中国同行现在对西方社会考古学的理论与方法也相当熟悉了。

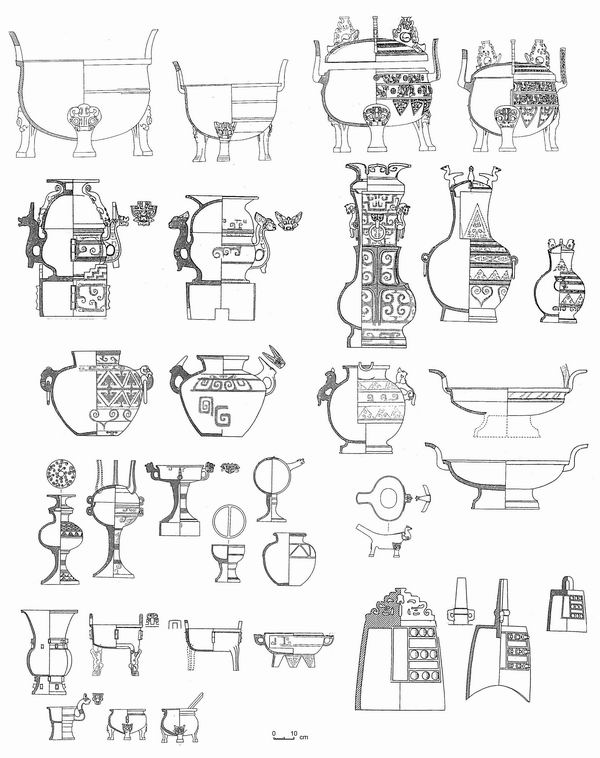

我也希望通过这本书帮助人们明白,运用现代社会科学方法并不是与传统学术的做法完全割裂的另外一种东西,只不过给它创造一个框架。我这本书的社会科学的框架极为简单,并不是很新、很特殊或者很复杂的观点,只不过是为了帮助梳理材料,先把它放进三个篮子里。然后先打开第一个篮子,再打开第二个、第三个。其实,我从最普通的社会结构理论借用了三个最核心的概念。其中第一个是“氏族”,基本上相当于古代文献里面的“氏”,或者“氏”下面的“宗”或“族”这么一个概念,基本上指一个家庭,一个父系的家庭。但它比一般的核心家庭大一点,因为包含了好几代人,包括已经死去的祖先。它在周代不只是一个社会组织的单位,也是政治、军事、经济、宗教生活中最基础的单元。这是我们从文献材料上已经知道的,由很多考古材料充分印证的事实。书的第一部分就针对寻找这些氏族在物质文化的具体反映。

第二层的概念是“姓族”。在古代文献也出现,就是规模比氏族更大的一个社会组织的单元。周代社会里面,女人命名往往用姓,而男人用氏。属于同一个姓族的氏族不能通婚,要找对象就要到异姓的氏族去找。但除此之外,这些姓族并不是一个社会、政治、经济、军事、宗教的组织单位,是比较虚的,虽然背后有宗教观念,一个姓族的成员都自以为是一个辽远的祖先(往往是神话人物)的后代,可是周人的祖先崇拜好像并不是以姓族为中心,而一直是以氏族为中心的。这个姓族刚好夹在一般的家庭(氏族)和更大的社会组织单位——那就是民族——之间。我们现代社会里好像已经没有这种东西(现在的“百姓”是它的后裔,但意义已不同),但是在古代很重要。在古代反而还不是特别重视“民族”这种层次的单位,到东周时期这类的概念才逐渐进入普遍的语境。在西周时期,姓族和民族还是分不太清楚的。后来被列入戎狄的那些人群,其实也有跟周人一样的姓族,而且他们原先能够跟周人通婚。到了春秋战国时期,他们反而认为自己属于不同的民族,是原则上不能通婚的单位。这些所谓的民族是我的书的社会组织分析框架里的第三层单位。我们应该很清楚,民族不是永远存在的,也是在一些历史环境里面形成的,这种形成过程也间接地反映在考古材料上。我在梳理考古材料的时候,首先考虑某一种考古现象大概能够反映出哪一种层次的社会单位;就是说,它和别的类似现象之间的区别是否相当于不同的氏族之间的区别,还是不同姓族、民族之间的区别。

书的第一部分就谈氏族;然后第二部分,就是寻找哪些考古材料可以给我们指出姓族之间的区别,之后还把反映民族这个层次的材料简单地谈了一下。在广泛地对物质文化材料进行分类的过程中,最重要的是要正确地认识不同范畴之间的区别,把每个现象放在正确的位置上。在考古工作中这个任务不是很容易完成的。因为很多研究者只认识某一个地区或者某一个时期的材料,如果过分地强调他们熟悉的这些材料,就难以得到一个全面的视角。这一方面,我们在国外做这些研究有好处;我们尽管把研究做得比较肤浅,但我们从辽远的视角就容易给不同地区、时代的材料做比较客观的对比。我们当然没有办法深入地研究很多具体的材料,但是可以了解大概的情况,能够把最根本的问题看得比较清楚,可以判断田野考古工作者提出来的特点是氏族这个层次的,还是姓族、民族这种层次的。

我书里的这个框架并不是先做出来的,我先大概地翻了有关的考古材料,在这个过程中体会这三种分法是比较合理的,然后逐步地把材料列入这三个基本范畴。这符合考古学的最基本办法,就是对考古材料进行分类。分类有各种目的,而且如何做分类也要看你的研究目的是什么。我这里的目的当然就是认识社会组织、社会发展。所以我这本书从社会科学角度提供一个比较简单的解释,让读者初步明白,我认为周代的各种考古材料所属的正确位置。很多具体的情况,读者可以再查考古报告,或者看第二手的学术著作,还可以自己再进一步了解,然后看我这个分析对不对,还可以拿新出土的材料补充,做新的解释。我相信我这本书的分析很可能在很多地方是不对的,并且是不完整的。我没有力量写出一个关于西周、东周时期考古材料的全部总结。这根本不是个人能够做到的,而是需要一个群体。总之,我这个分析结果是比较初步的,也带有一定的实验性。主要目的不是让读者认识具体考古资料,而是帮助读者、学术界从社会科学角度研究那些最熟悉的考古材料。

我的老师俞伟超先生,还有哈佛的张光直先生在此前对这些问题思考了很久,也写出了他们自己的一些理解,我深受他们的影响,很尊敬他们。但我的书跟他们的观点以及他们对问题的提法不完全一样。我根据后来出现的一些材料,根据自己这几十年的历程,重新梳理了一遍,提出我目前的理解。

这本书不是专门为中国考古学的内行写的。美国这样的人太少,英语界、日语界,还有韩语界加起来最多才有几百个人。出这么一本书,我当然想扩大一下读者的范围,我希望原书的读者包括在海外做中国史的学者,还有国际考古界里的非中国专家。所以我提问题、介绍材料的时候就考虑了这些读者的理解水平,让他们明白我的意思。我尽量避免用特别专业的词,减少原文里出现的人名、地名,也不怎么引古文献,给外行的门槛弄低了一点。如果让这样的读者看到太多他们没有听说过的文献、中文名词,他们就会觉得太难懂。但如果给他们介绍一般的社会现象,他们从别的地方也许已经有所了解,这样我书里的新信息就比较容易被吸收了。总的来说,这本书写得比较有普及性。书里讨论的实例比较少,这样也就可以避免提到太多读者不熟悉的名词,这是一个好处。因为西方的读者不能在脑子里容纳这么多具体的名称。比如,李学勤写得非常好的《东周与秦代文明》这本书,是张光直先生亲自翻译成英语的,对专家非常有用,我也经常用。但是,西方一般非汉学专业的这些读者,一看有这么多地名、历史人物出现,就昏头了,没法看到底。为此,我脱离历史文献的语境,根据社会科学、考古、物质文化把社会历史讲了一遍,读者看了之后就能够自己看有关的历史文献,并对这些文献的意义有一个更为全面的理解。

罗泰:我不知道,应该不是。我在书里提到了雅斯贝尔斯。反正考古材料能够证明的是,儒家礼书所描述的所谓的周代的礼制不是周初已经存在的,并非周人的所谓民族传统,而是周这个王朝已经建立了两百年以后新做出来的制度,这是考古学家已经充分证明的,基本上没有商榷的余地。后来儒家传统对周代礼制的发明,跟周初的周公连在一起,这是一个误会,这是后来编造的思想意识,不符合历史事实,对这一点考古学家可以提供一个证明,已经清楚得无需讨论。

我主要的意思是,孔子及其弟子怀念的理想时代现在可以根据考古材料定得很准。他们怀念的是西周中晚期建立起来的周人礼制普遍有效的时期,即大约公元前850至前600年左右这段时间。在此之前,周人基本延续了商制,之后又有了比较大的变化。这两百五十来年曾经存在过的周制,成了他们的理想,成了最正统的礼制。考古材料可以证明,在孔子及其弟子生活的时代里,这个他们认为最正统的礼制已经被改变了,虽然它的痕迹在社会的最高层里面还可以看到,但它跟当时普遍实行的礼制不同。他们同时期的一般贵族已经改行一种简化、革新的礼制了。这也是考古材料可以充分证明的一个事实。那么有意思的问题就变成:孔子和他的徒弟怎么还可以知道他们已经看不到的、从西周中晚期一直到春秋早中期之间曾经存在过的这么一个周制呢?要么他们看到了与之相关的文字资料,要么在负责仪式的专家圈子里面还传承着当时已经不实行的这一套知识。后者的情况在别的文化里也有,古代印度、古代波斯最原始的宗教传统(包括它们的早期语言)都首先是口述传下来的,到比较晚的时期才写成书。西周中晚期到春秋早中期实行的仪式已经不复实行后,很可能有宗教专家还能背诵,而且还背得很准。从文献可以证明,到了汉代甚至到了魏晋时期,还有人掌握了这套知识。在汉代的郑玄、魏晋的杜预等人对儒家礼书和其他文献的注疏里可以看到他们都还很正确地知道这些知识。我们现在可以从考古学的角度来证明这一点。但这不是这本书的内容,这方面我另外写过文章。

我可以举一个例子:一套编钟的标准数目。今天我刚好在上海博物馆看到了晋侯苏甬钟,那是一套编钟,现在上海博物馆藏其中的十四件,是从墓葬里面被盗出来、后来从香港买回来的。最小的两件留在墓里,后来被北大和山西省考古所合作发掘出来。现在我们有材料证明,在西周晚期,正统的一套编钟应该有十六件甬钟。这是新的知识。1993年我曾经出了一本有关编钟的书,那个时候我们还不知道这点。那时,我们看得比较多的是八件成一套甬钟的情况,所以我当时认为全套就是八件,半套是四件。但这是不正确的。现在,我们可以知道杜预左传注的理解——即,“一肆”(全套)编钟是由十六件甬钟组成的——才是对的。由八件甬钟组成的便是“一堵”(半套)。我们在西周晚期一直到春秋早中期之际经常能够看到这么八件一堵的编钟,有些地位特别高的,像晋侯苏那样,能掌握两个堵成一肆。这类道理,孔子及其周围的礼制专家显然还记得的,一直传到汉晋的儒者。这是传下来的一套有关正统礼制的传统知识。不是他们当时实行的,更不是周公那段时间实行的。考古学已经证明,像这种八件一套的堵,在周公的时候还不存在,当时最多就有三四件钟,而且都不和谐,成套的、能够奏出比较均匀旋律的编钟是西周晚期才发明出来的,这么一种新的技术,是西周中期到晚期之际,周王朝青铜器作坊的一个科学突破,之前全世界都没有。从这样的情况中我们能知道,孔子及后来的儒家理解当中的周制,就是西周中晚期到春秋早中期之间实行的制度,不是周初的,也不是春秋中期以后的。

罗泰:差别不大,但可以从不同的角度重新认识情况。原则上,我的研究跟传统的历史观没有直接的矛盾。刚才说的“礼制”,显然考古材料和传世文献是有一些矛盾,但其实考古资料仅仅带来一种更确切的理解。说起社会的扩展,我应该说明的是,我在英文版尽量避免考古学的“文化”这个词,而用“社会制度”代替。换一句话来说,“周代的中国社会”在很大程度上就相当于某一些考古学家所谓的“周文化”。我认为,通过墓葬材料(即埋葬习俗的考古遗迹)这个标志,我们可以知道在当时的东亚大陆有什么人服从了周人的礼制,知道谁属于当时的社会主流,这个社会主流我觉得有充分的理由可以称之为中国社会。从墓葬资料可以看到周人在西周和东周时期最典型的氏族组织。这种组织在时空里的分布一直在扩散。它原先主要分布在华北地区,即西周直接控制的范围。在西周晚期以后,逐渐扩张到其他地方,尤其是到西北的秦国和南部的楚国等地。它到长江下游(即我们正在谈话的上海地区)又要稍微晚一些。这些跟周人的氏族组织相关的墓地、墓葬构造,以及相关的埋葬习俗代表一种文化认同,也就是说,代表周人的社会制度被原来处在周王国范围之外的人群接受了。当然也有一部分周人迁移到边远地区,但在这个扩散过程中,主要的因素恐怕还是周人的社会制度吸收了周围的各种“他者”。其实,这基本符合我们从历史文献所获知的情况,只不过从考古的材料可以把这个过程看得更加具体一些。

还有一个值得指出的现象,就是说,周代社会称之为“氏族”的单位里,既存在地位高的成员——各种级别的有贵族身份的人,又有没有身份的人,即文献所谓的庶人。中国的读者也许会认为这是很自然的事,但其实一点都不自然,而是周代中国社会制度的特点。我称之为中国社会的一个原因是,它是后来延续下去的一个特点。在欧洲(尤其是欧洲大陆)的传统封建社会里,想都想不到这种情况:如果你有贵族身份的话,那你不可能是没有身份的人的亲戚,那种人也不可能属于跟你相同的社会单位,因为贵族和非贵族阶级分得清清楚楚。偶尔会有例外,但是贵族原则上不可能跟非贵族结婚,而且高级贵族不可能跟低级贵族结婚。伯爵和男爵的家庭通婚,那在某些情况还做得到,但王家、侯家与男爵、伯爵通婚是根本不允许的。

周代氏族社会与此不同。在每个氏族的大宗里面有比较高的地位一直传下来,但是大宗每几代就要分裂,分出来的支族的地位要变低了,最后一个氏族里面,尽管大宗也许是王家或侯家等等,但是同一个氏族里也有很多支族是庶人。一个氏族的成员和氏族大宗的亲属关系越远,他是庶人的可能性就越大。还有一个特点我上面已经说到,一个氏族内不能通婚,甚至属于同一个姓族的氏族都不可以,必须嫁给属于别的姓族的氏族。大家都知道,这是异姓通婚的一个规则,好像是周人弄出来,商人还没有,它进一步给周代的中国社会带来了凝聚性。

上述的周制好像不但地理分布越来越宽,而且它的特征被越来越多的社会人士所分享了。所谓的庶人,原来不可能有礼器的,但到了春秋战国时期,地位比较低的人的墓葬也开始含有礼器,只不过不是铜器,而是陶制的皿器,一开始数量不是很多,但逐渐多起来了。一方面庶人变得越来越接近原来的高层,另一方面原来属于高层的特权失去了其社会意义。刚好在这个时间,许多原来有贵族地位的族群地位又下降了,变得和庶人越来越像,这种倾向在墓葬中可以明确看到。到了战国时期,除了最高级的统治者之外,一般的贵族已经没有什么青铜礼器,也是使用这些陶制皿器,非统治者的墓葬所显现的地位差别变得越来越不明显。原来的礼制显然已经不重要,反而墓葬等级几乎完全是根据财富,而不是贵族地位而定的,这是战国时期的特点。历史文献也提到“礼崩乐坏”,墓葬的上述情况就是这件现象在考古上的反映。还有一个可以看到的现象是,社会最上层和非上层之间好像还真的形成了一个阶级的差异。统治者的墓葬,变得和一般的墓葬完全不同,内容极为丰富。原来还属于中层以上的贵族,慢慢下降,而最下面的可能还在上升,形成了一个比较统一的被统治者阶层,和统治者对立。《周礼》也提到“公墓”与“邦墓”之间的区别,应该是指这个时期的现象,并非西周初期的周公所制。在战国时期的这个新社会里面还能够看到原来周人氏族组织的一些痕迹,但它沿着时代越来越淡化。这一系列的社会变迁在历史文献也有所反映,但在很多方面不是太清楚,因此考古又给我们补充了很重要的新知识。

罗泰:其实应该有,可是现在材料还没有充分发表,所以尽管我读了这十年间出版的相关发掘报告,但还没有看到需要我重新写的方面。相关的材料应该已经被发现了,其实我一直在等着北京大学和山西省考古所把晋侯墓地的发掘材料好好地发表出来,已经等了二十多年了。我在写书的时候只好用它们的简报,内容很不齐全。将来正式的报告发表之后,我对这批材料的理解肯定会要重新考虑。因为简报很多情况根本不提,或者提得很暧昧,所以我一方面依靠猜测,一方面只好漏掉了,希望将来有机会慢慢去补。

另一个很重要的新材料来自山西的大河口墓地,我写书的时候还没有发现,目前只出了简报,但如果能快速出正式的考古报告的话,这批材料就可以为我对上马墓地的社会考古学分析提供一个作对比的机会,而且这肯定会比上马墓地的材料准确、更有代表性。大河口不但墓葬比上马更多,而且山西省考古所的谢尧亭在发掘的时候,就已经把社会考古研究的问题放在他的目标里了。这样收集的所有材料一定会很有用。我相信现在在编写中的大河口的考古报告的准确性肯定会超过《上马墓地》报告。它出来之后,至少我这本书的第三章应该要完全重写,而且要从上马墓地和大河口比较的角度去写,看看两者的情况是否一样,如果不一样的话,那是什么原因,等等。

前些年您和北大考古系合作长江流域的盐业遗址等考察,有什么新的发现吗?这个实际上是没有什么文献记载的。

罗泰:有一些晚期的文献可以间接地反映这些情况。你说的对,基本上没有多少文献。在这里我们发现了一个早期的工业基地,开采当地的自然资产,生产了比他们自己需求的规模大很多的盐。这种生产当然是为了进行贸易,为了给楚地供应盐的资源。在制盐场附近发现的墓葬也反映了这一点,也已经证明了楚国商人曾到过那里。尽管这个地方离楚国领土有四百多公里,而且交通相当困难,因为中间是三峡,但是他们到那儿去进行了盐业贸易。这是考古学很重要的一个新认识。其实盐业项目在技术史上也很有意思,他们换了两次制盐的方法,我们试图复原了。我们还从各个方面探索到了当时的盐产量,以及除了盐以外是否有其他商品,比如肉酱、肉脯,盐厂里面发现了极多的动物骨头,好像就是用来做二级产品,也应是用来贸易的,量也很大。整个盐厂和周围地区合起来组成了一个经济体系。

更有意思的是,重庆那一带根本就不在商周时期的王朝政治控制之下,当地居民是我们现在称为少数民族的人,他们在自己地方性文化的环境里给周王国的中心地区生产盐。他们好像每年都从事这些生产,每年都跟他们长久以来的对手进行贸易。这反映了一个很有意思的经济现象:不同地区之间形成了一些持续年代很久、比较稳定的经济来往关系。这种实例在先秦时期的东亚大陆还很多。浙江一带做釉陶和原始瓷器的作坊、长江中下游红铜的矿产都是这样的例子,在长江中下游开采铜矿的并不是周人或之前的商人,而是当地的少数民族。他们把矿物冶炼成红铜锭之后拿到特定的地方跟商人或周人交换,到底换什么并不是很清楚,但根据当地的考古发现可以判断,他们从商、周的中心地区得到的货物包括一些用他们提供的材料做出来的高级的用品,即商周青铜礼器。但除此之外可能还有别的东西,可能包括有机材料制成的东西,考古无法发现。这是一种跨地区的经济体系,这种中国古代文化的特点,和别的地方未必完全一样。

罗泰:好像越到晚期,这个影响就越大。先秦时代的中国比很多其他古代文明更加直接地、具体地在墓葬上反映出社会组织、分层等等。这一点是我们做中国考古的一个幸运,别的地方不一定做的出来,要么材料太少,要么他们根本不通过墓葬来表示社会关系,要么他们的礼制不像中国那么直接地跟物质文化连在一起。时代差很可能有,但是,在我研究的周代,我觉得这个问题不严重,考古学的这个分期,就是根据物质文化的分期,大概能够在五十年以内定一个相似的年代,再细的话,也做不出来。而周代的社会情形和它物质文化里所反映的时代差异应该是在五十年内。可以接受,相差不大。

西汉初期有的地方还能看到东周文明的一些特点,到那个时候看得很清楚,因为他们有编年的文字材料,但是到了公元前二世纪中期以后,这些东周的特点已经基本上消失掉了,基本上变成汉制。那也是在半个世纪左右的时候发现的。当然,搞文献的人,对年代的精确性要求更高,而且根据他们的材料还真的做得出来。对先秦时期而言,《春秋左传》就是写某某年发生了什么事情,清楚得很。但是在考古材料上,除非我们有铭文,这么准确的年代是不可期待的,连碳十四等技术所提供的绝对年代数也不能这么处理。几年前的夏商周断代工程的一些参加者想这样做,但是这从方法论上不行,后来受到批评。我们搞考古的人习惯了,早十年晚十年没有多大关系,研究的对象也不是具体的历史事件而是更加长久的发展过程,当然要知道他们属于什么时期,但不用知道哪一年。

您的著研究方法与中国的考古学家有很大的不同,那您对中国目前的考古工作有什么评价?

罗泰:我不想乱批评我们考古界的同行,他们做得非常好,非常不简单。但是,大家给研究生定的论文课题往往过分死板,其实研究生期间应该有机会从比较新的角度来研究一批材料,然后应发展出一些新的看法。还好,我看有的研究生,他们还真的很大胆地这样做,比如现在在郑州大学教书的张莉,她写了一篇很优秀的博士论文,就是把一批考古材料用比较新的方法去分析,也得出了非常有意思的结论。但这恐怕是个例外,绝大多数学生,又重新对过去的材料作分期分类,他们对这批材料熟悉了以后,就没有人要求他们真正用超过老师辈的方法。另外,大部分年轻考古学家的外文水平太低了(英语都这样,更谈不上其他的语言),不容易读懂国际上的出版物,这都是实际的问题。我希望这本书能够给他们起一些推动作用,让他们慢慢走出这么一个困境,让他们自己想想,哪怕是写一个博士论文专门来批评罗泰,都是可以的。希望不是完全用传统的方法去批判,而是找到更好的新材料和新方法,指出哪里有问题,可以把这门学科的工作做得更好。如果他们能做到这点,这本书就达到它的目的了。

感谢上海古籍出版社吴长青先生对本次采访提供的帮助。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司