- +1

景军独家专访:将历史记忆转化成文化复兴的力量

原创 人文清华 人文清华讲坛

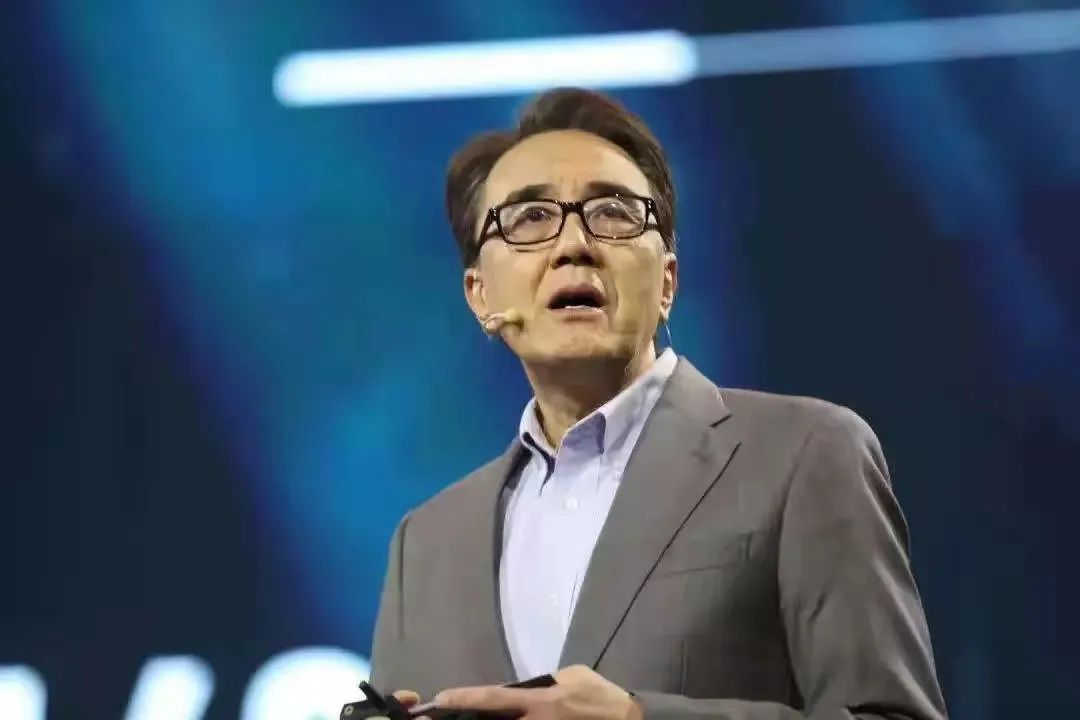

他拥有哈佛博士学位,在美国获得终身教职,却毅然选择回国到清华大学,投身重建社会学系。比起大数据,他更关心数据背后那片真实的土壤,深入偏远乡村,长期进行田野调查,社会学与人类学都是他的研究武器。他就是人类学家,清华大学社会学系教授景军。

1988年到2005年,景军教授数次来到刘家峡水电站附近的大川村进行调研,后博士论文以《神堂记忆》为题出版,对历史记忆构建的社会意义进行阐述。历史记忆如何影响人?农民心中的历史是什么样子?对历史的自豪如何激励行动?苦难记忆又该如何转化成文化复兴的资源?一起跟随景军教授走进大川村~

01:35 1977年考入北外

02:35 在《中国日报》采访文化名家

04:19 哈佛读硕士,研究定县实验

14:56 进入北大研究所,研究大川村

19:16 重返哈佛读博,研究人类学

47:22 三峡水库移民研究

景军,清华大学社会学系教授,博士生导师。1994年在哈佛大学人类学系获博士学位;1994年至2001年任教于纽约市立大学城市学院,获终身教职;2002年在清华大学社会学系从副教授晋升为教授,并获博士生导师资格;2005年聘为教育部“长江学者特聘教授”;2015年聘为国务院“政府特殊津贴专家”。

景军,清华大学社会学系教授,博士生导师。1994年在哈佛大学人类学系获博士学位;1994年至2001年任教于纽约市立大学城市学院,获终身教职;2002年在清华大学社会学系从副教授晋升为教授,并获博士生导师资格;2005年聘为教育部“长江学者特聘教授”;2015年聘为国务院“政府特殊津贴专家”。研究领域包括历史记忆、水库移民、生态抗争运动、儿童饮食养育、自杀及艾滋病等,目前研究焦点为涉及公共健康领域的社会和政策议题。先后担任清华大学公共健康研究中心主任、清华大学艾滋病综合研究中心副主任、国际人类民族学联合会副主席、中国人类学民族学研究会副会长、中国人类学学会副会长、中国人口福利基金会理事等。

进入北大研究所,研究大川村

张小琴:您1988年回到国内,没有回到《中国日报》,去了北京大学社会经济发展研究所。

景军:我就想做研究了。这个研究所是统战部为费孝通先生建立的,当时统战部拨款非常多,费孝通先生当时做几个项目,他需要带着一些年轻人去完成。

当时开的几个课题,第一个题目是小城镇研究,第二个是苏南模式研究,第三个是水库移民研究,还有一个民族团结研究。我当时领的题是水库移民研究,中国当时有三百多个中大型水库,造成了几十万移民,水库移民当时迁的地方都不太好,都很贫困。我到了中国黄河上游第一座水电站——刘家峡水电站,它曾是我们国家最大的水电站,胡锦涛同志曾在那里工作过。我开始做水电站遗留问题研究,尤其是关于移民的研究。

张小琴:这个时候开始就跟大川村发生关系了?

景军:对。我记得特别清楚,从刘家峡大坝往下走,我用步行、骑自行车、搭公共汽车、搭小车的方式,沿着刘家峡、盐锅峡、八盘峡,就是黄河三峡走,一路走到八盘峡。从八盘峡下来之后,我们走到以往北京大学的人曾经做过一次研究的村子,看见一片河滩地,都是盐碱地,两岸非常荒凉。有两个人蹲在地上在琢磨盐碱地怎么弄,这两个人正好是大川村的书记和村长,我们就跟着他们到这个村子里了解情况。

张小琴:这段时间您在工作当中跟费孝通先生有交集吗?

张小琴:这段时间您在工作当中跟费孝通先生有交集吗?景军:有接触。有一次在费孝通先生家里交流移民问题,当时流行的是唯物质主义或者唯经济主义,这个调查涉及简单的经济贫困问题。费先生不愧是大师,他从社会学家和人类学家的角度说,你们还要看一下各种其他文化的表现,比如移民之后对通婚范围的影响,看看这一次历史事件,这一次搬迁,除了影响他们的经济生活,还会不会影响他们的日常生活,家庭生活,要看看他们怎么重新组织家庭,怎么完成婚姻大事。我主要从历史记忆的角度来研究这个村子,也是受益于费先生,因为农村被淹没了之后,去调查的时候要注意到他们对历史的追忆,即对过去的追忆,虽然他们的物质景观已经没有了,但是他们心中一定会有一块历史的丰碑。

所以我的研究脉络是:这个村庄过去是什么?人们怎么建构这个村庄的历史?建构村庄的历史带有什么感情?哪些历史的内容对他们来说是有意义的?

张小琴:您书中有一段写到,一个小伙子乘船带着您在水库上走的时候,告诉您水下曾经是什么地方,他家原来住在哪儿。其实就是一片水,但是对他来说,这个村庄就在水下面,历历在目。

张小琴:您书中有一段写到,一个小伙子乘船带着您在水库上走的时候,告诉您水下曾经是什么地方,他家原来住在哪儿。其实就是一片水,但是对他来说,这个村庄就在水下面,历历在目。景军:对。历史的记忆对群体建构很重要,就像作为中国人而言,不知道起码的中国历史,那只不过是公民,不是文化意义上的中国人。“记忆”是非常虚的研究,无非是历史重建的研究,但是我觉得重建的历史,清晰的历史认同实际上能提供行动动力,能激励行动。我第一次去这个村庄,是1989年7月,然后是1990年的1月,1991年、1992年,又连续去了几次,一直到1992年我离开这个村庄时,举目一片荒凉,村里人每天吃饭没有什么油,吃得非常俭朴,吃肉只能是逢年过节。

张小琴:您在北大工作两年重新回到哈佛读书,大川村调查做完了吗?

景军:发了两篇文章。一篇是关于水库移民研究的,另一篇是当时在西北做调查,甘肃临夏州有个三甲集是那个区域藏民、回民、汉民通道之间最大的集市,我们做了一个民族贸易中三甲集功能和地位的研究。

重返哈佛读博,研究人类学

张小琴:您1990年又回到哈佛读博士,确定了人类学这个方向,为什么选这个方向?

景军:社会学的研究虽然也做实地调查,但是今天社会学的研究是大数据方式的。我原来做过记者,更愿意跑,更愿意见到人,更愿意从这个人的现实生活中去挖掘东西,我觉得如果大数据的数据来源不可靠,有时候还不如定性的更有直觉。另外费孝通先生和北大的同事对我的影响,使我坚定了这个方向,但是人类学和社会学我从来不把它分开,我在清华也教社会学,我从来不认为是分开的。

张小琴:您对大川村的研究是从费孝通先生那儿起步,然后到华琛教授这儿继续受指导,根据您的博士论文出版了一本书《神堂记忆》,这本书产生了多大的影响?

景军:农民心中的历史是什么样子,这是我比较早写的。过去认为,农民和历史想象好像扯不到一起,历史想象就是知识分子的事,其实不然,很普通的人照样有丰富的历史想象,而且可以变为现今的行动驱动力,所以这本书我主要讲的是历史记忆建构的社会意义。当时在全球学界也是比较早的关于历史记忆的研究。

张小琴:您之前提到扎根的研究,是不是还是跟“扎根”有关,希望到最鲜活的地方去?

景军:对。今天别人跟我说大数据研究,我觉得确实不错,确实可以做出很精彩的东西,但是我经常相心它的本源错误。所以扎根研究能够检查我们的本源是不是对的,有时候需要观察的直觉、感受。这两种研究不矛盾。

张小琴:《神堂记忆》这本书副标题是“一个中国乡村的历史、权力与道德”,里面每章都有历史的记忆,大川村是非常生动和具体的地方,您怎么把研究聚焦到记忆上的?

张小琴:《神堂记忆》这本书副标题是“一个中国乡村的历史、权力与道德”,里面每章都有历史的记忆,大川村是非常生动和具体的地方,您怎么把研究聚焦到记忆上的?景军:记忆是历史和现今的连接,作为人类学家或社会学家不可能专门研究历史,但是在中国做任何研究如果没有历史作为一个背景,研究全都是虚无的。所以去了之后我觉得既要关心现在也要关心历史,要把历史和现在连接到一起,我应该找到一条概念的线索,这就是关于记忆的重构。实际记忆的重塑是经历的重构,用经历和历史把这个联系起来。

这个村子其实是孔氏家族,但是是孔氏家族中的农民。这本书里首先建构的是孔府的记忆,孔府在山东曲阜,他们没有去过,但是曲阜的历史他们很清楚,曲阜孔氏全国十大分支,他们知道自己属于岭南分支,从元代迁到甘肃。这个村子,20世纪90年代初期年轻人出去打工了,识字的基本都不在了,每天能跟我聊天的,就是修孔庙的十几个老汉。那座孔庙叫大成殿,是村内唯一的公共场所,他们天天守着大成殿。我住在村会计家里,每天早上出来之后唯一能去的公共场所就是大成殿,十几个老汉成为我的信源,天天跟我讲村庄的历史。但是我不想写一个纯粹的历史,我想写一个活在人们记忆中的历史,这有挑战性,哪些是想象的,哪些是事实,这些东西都非常难处理,这是一个学术研究者需要自己处理好的事情。

张小琴:记忆是很不确定的东西,每个人的记忆可能都有差异。这个所谓的集体记忆是怎么能够把不同人的记忆变成相对稳定的东西?

景军:所谓集体记忆就是经过人、经过组织、经过动员、经过表演、经过排练出来的记忆,它是结构化的记忆。比如庙文里讲到,大成殿历史上三毁三建,这几个字,考证就花了不少功夫,三次毁的历史条件是什么,像乡村这一级的历史档案太少了,关于这个只能在族谱里找。但是族谱经过“文革”之后也都失散了,后来听说保存了一部,我为了追这个记载本地重要事件的《金城孔氏族谱》,跑到很远的地方去找。那个人还保存着,不过一开始还以为是政府来没收他的族谱。这样的文字资料是有,但是更精彩的是口传资料,即关于大成殿的口述历史。关于村庄历史的建设离不开口述资料。

张小琴:这座孔庙的建立,在村子发展过程中起了非常重要的作用?

景军:对。虽然叫大成殿,但是很大意义上又是家庙,是进行祖先崇拜的地方。

张小琴:您在博士几年级时又回到这个地方做研究?

张小琴:您在博士几年级时又回到这个地方做研究?景军:读博士的第二年,1992年,待了8个月。生活很简单,在那儿天天吃土豆,早晨是豆丝煮面条,中午是豆泥,晚上炒土豆,偶尔换一个砖茶煮红糖蘸烙饼或者烤馒头片,基本上一个月吃不上一次肉,我吃肉必须骑自行车到县城。有一次约了一个朋友叫苏洋在县城吃饭,他现在是美国大学的社会学教授,广东人,我用饼卷着一斤肉7分钟吃完了,苏洋只吃了一角,他说你怎么吃这么快,我说肚子里一点油都没有。另外一件事也让苏洋惊讶,我把他请到村子里后,带着他往山上走,他说原来陈凯歌的电影《黄土地》不是夸张,最远的山能看到十几座,但是一棵树都看不到。

每天早上我都带上两包烟,在大成殿我的贡献就是给老汉们烟,每天去都要鼓足勇气,我老觉得在麻烦人家,不好意思,但其实他们没有觉得麻烦。生活比较苦,有一次那个会计去出差,就剩下我一个人,农村土炕我不会烧,半夜凉了之后变成零下十几度,早上起来突然发现自己没法动了,不知道发生了什么。我喊了一个多小时才有人听到,他们拿一个被单裹着我跑到县城医院,县城医院也不知道我发生了什么,用烤灯烤我的后背烤了很久我才能动。还遭受过虱子,被咬得很难受。另外,遇上病毒“黑色星期五”把我电脑袭击了,不知道怎么修,跟美国打长途电话沟通怎么修,打了一小时花了一百多美金,然后才修好。除了这些,其他都很愉快。

1992年之后,每年夏天回去,一直持续到2005年。我多少能说点当地的土话,不太地道,但是听完全没有问题。

张小琴:为什么人类学研究要求研究者在研究的地方长期待下去呢?

张小琴:为什么人类学研究要求研究者在研究的地方长期待下去呢?景军:社会研究、社会调查基本上要求系统,要做到系统有两种方式。一种是采取高强度的组织方式,调集人收集所有资料,这种在政府大调查里很多。比如一次派去二十几个人,把这个村庄的婚姻、土地状况搞得很清楚。但是这个过程是宏大叙事,会忽视只言片语,而社会生活中有很多只言片语,这种只言片语和宏大叙事是潜台词和台词之间的关系。一个人站在舞台上可以这样说,我们村庄从改革开放以来取得了什么成就,我们面临的问题是什么,但是潜台词作为只言片语,会丰富所谓上台的语言,而且可能是上台语言都完全不表达的。这种只言片语在所谓正规、全面、短期的调查里是调查不出来的。比如原来的那个村长跟我说,他们为什么要向政府请愿,要求刘家峡的水库维修基金里每年给他们村拨点钱,因为他们三百多座坟没有了、几千亩良田没有了、原来的祖庙被冲了,他们从河套地搬到山坡地,粮食生产下降了。时不时挨饿,意思是他们很惨。但是这种数据不是人格化的,是数字化的,都是他在请愿的正式场合或者报告里讲的。他在底下和我交流就有意思了,他说当时政府来验他们家房子,要给他们补偿,但是他们家误解了,以为要搞第二次土改,所以就说房子不值钱、地评不上一等地,把价钱全降下来了,政府按照他报的把钱给他了,拿到钱后他才发现自己亏了,他说他们笨死了。这里藏着很多的隐私,藏着很多个体化的情况。

张小琴:那时候离土改多少年了?

景军:土改是1950-1952年,他们统计补偿情况是1961年,没有几年。这种亏在台面上不能说,但是这种潜台词实际才有历史的鲜活性。

还有一个,当时要放水,村民不信,之前美国人和清华大学的张光斗先生一起在这儿做过勘测,要在这儿做水库但是失败了,所以农民都说,美国人和清华大学都失败了,你们今天行吗?他们不相信水库能建成。到最后快放水了,村民还不走,政府只能让民兵把大家往山上赶。这件事他们觉得很“冤屈”,他们的历史记忆中他们是“被赶走”的,但实际上政府一年前就告诉他们哪天放水,赶紧安置。

对我来说,我至少是努力还原了这段历史的真相,而不是一维的历史。或者说国家是错误的,或者说农民是笨的,不是这样的,中间其实是复杂的关系。

张小琴:这确实是要长期居住在那儿才能得到。

景军:如果没有深入的研究,没有大量口述史的记录很难捕捉到这种历史的细微,而这种历史的细微决定了对历史的感情和态度。

张小琴:村民怎么看您?

张小琴:村民怎么看您?景军:很多村民觉得我很奇怪,你为什么在我们村子里待着,是不是外国派来的间谍。但是特别有意思的是,主管庙宇建设的老人都是农村知识分子,上过小学或初中,他们不觉得奇怪,作为有一定教育程度的老年人,他们觉得他们的历史就值得研究,这种文化比自信是很厉害的,所以他们会不厌其烦地给我讲述。

张小琴:您在书里讲到将苦难记忆变成文化复兴的资源是很困难的任务,咱们有个词“多难兴邦”,苦难记忆是不是能够成为文化复兴的资源?

景军:我觉得是可以的。中国从改革开放,一直到今天这么多年,一直谈一个主题,即百年以来受尽了西方列强的压迫,经历了鸦片战争、抗日战争等许多战争,所以中华民族要崛起。虽然我们不是要化为狭隘的民族主义,但是这些历史记忆是我们民族振兴的基础,苦难可以化为一个民族振兴的资源。

张小琴:这个转化的关键在于什么?什么决定了苦难究竟是变成资源还是包袱?

张小琴:这个转化的关键在于什么?什么决定了苦难究竟是变成资源还是包袱?景军:苦难变成包袱就是狭隘的民族主义。关于苦难记忆的升华应该是变得更为宽容和豁达。比如以色列,我对他们一直是有看法的,犹太人在“二战”中和历史上受的灾难我特别同情,他们通过犹太复兴运动建立了以色列这个国家。遗憾的是他们的顽固派、保守派,又把历史上所受的苦难变成了欺压巴勒斯坦人的理由,但是也能看到以色列一部分在反思的知识分子和艺术家认为,苦难不应该成为凌驾于另外一个民族之上的借口,而是应该变为更宽宏、更兼容的历史资源。

张小琴:您觉得什么时候,大川村人的苦难记忆和集体创伤算是修复得比较好了?

景军:2000年以后开始有很大变化,尤其是到了2008年奥运会时,这个村庄变成了甘肃省的垄上江南。原来都是土墙,现在开始有楼房、砖瓦房,最主要是生态完全恢复了,污染解决了,两边全都是湿地,非常美,今天已经成为兰州的后花园。

张小琴:这个生命力从哪儿来的?

景军:当地人民对自己的历史感到自豪,他们要重建一个美好的村庄。过去的村庄虽然没有了,但是由于对历史的记忆或者想象,他们认为自己过去的村庄很美,这种记忆或想象是有力量的。所以在改革开放之后他们觉得要利用这个历史机遇,再造一个新村庄, 他们的发展和旁边村庄形成很大的差异,现在吃的饭一点不比北京差。

更多精彩内容,欢迎收听本期播客

本期播客根据2019年12月4日

在清华大学出土文献研究与保护中心

对景军教授的访谈内容整理而成

经本人审定

主持人简介

主持人简介张小琴,文学博士,清华大学新闻与传播学院教授,博士生导师,中国新闻史学会新闻教育史研究会副会长、视听传播研究会副会长。长期从事新闻与传播教学研究与实务工作,自2016年1月起,负责“人文清华”讲坛的组织和实施工作。曾任中央电视台、山东电视台主持人,曾获第五届“金话筒奖”,“五个一”工程奖,多次获得中国新闻奖。

关于我们

关于我们“人文清华”讲坛是清华大学于 2016 年初开启的大型活动,遍邀当代人文大家,阐述他们的经典学说、独特思考和重大发现,致力于构建一个人文思想持续发声的公共空间,推动人文日新、社会进步。

《人文清华》播客是我们与大家交流的另一个窗口,会完整呈现我们对清华著名学者的长篇访谈。之前发布的“人文清华”讲坛嘉宾的视频节目和相关微信文章由于时长或字数的限制,在编辑的时候忍痛舍弃了很多内容,为了更好地传播嘉宾们的宝贵思想,所以我们决定把这些珍贵的素材做成一档播客。

本播客精选自清华大学新闻与传播学院教授、知名主持人张小琴女士对登上讲坛的清华人文学者的长篇访谈,全面反映学者的成长经历和学术经历,使各位听众不仅知其学术之所然,亦知其所以然。他们作为亲历者的口述,同时呈现了特定时期中国社会、人与文化发展的鲜活历史。

这档播客将每周四在喜马拉雅、小宇宙app、网易云音乐等各大播客平台更新,欢迎关注。您也可以在其他泛用型播客客户端搜索“人文清华”找到这个播客。

原标题:《景军独家专访:将历史记忆转化成文化复兴的力量》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司