- +1

爱因斯坦|天才科学家谈人生的最高目的

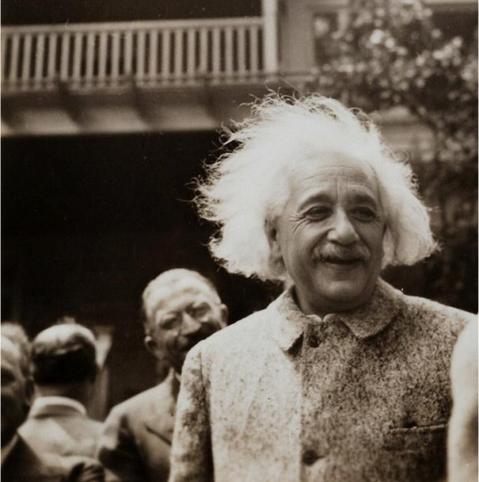

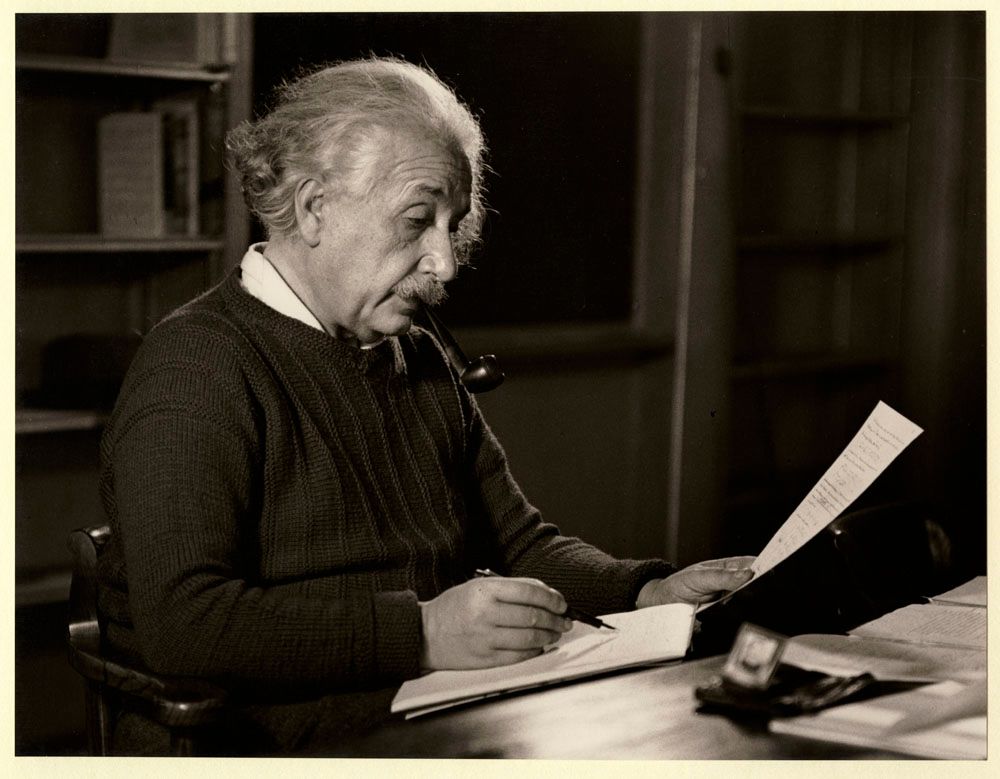

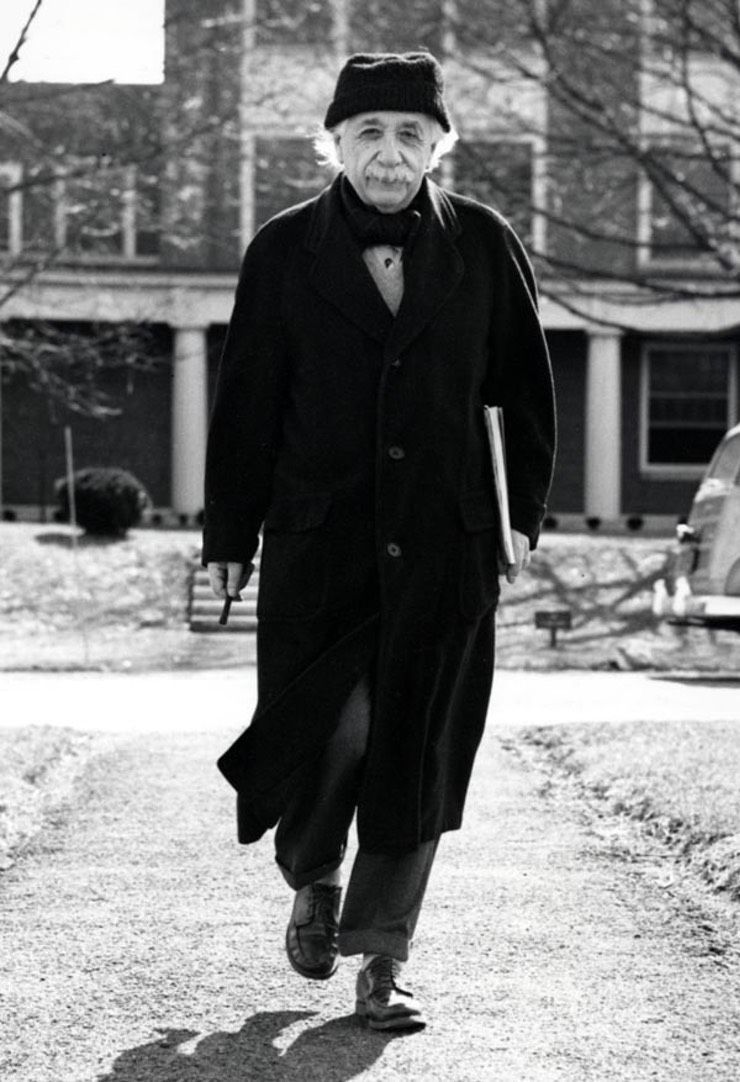

4月18日,是20世纪的“世纪伟人”阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)逝世67年纪念。

爱因斯坦被誉为人类有史以来最伟大的科学家之一,同时也是一位人道主义者、和平主义者,致力于国际理解和世界和平,同情民间疾苦,反对社会不公。

爱因斯坦(1879—1955),美国犹太裔物理学家,现代物理学的奠基人,生于德国巴登一符腾堡乌尔姆市,20世纪初叶先后创立狭义相对论和广义相对论,预言了引力波的存在。他发现的质能等价公式E = mc⊃2;被称为“最著名的方程”,因“对理论物理的贡献,特别是发现了光电效应的原理”而获得 1921 年诺贝尔物理学奖。

爱因斯坦在《论教育》一文中阐述了自己对教育的看法,他主张,“学校的目标应当是培养有独立行动和独立思考的个人,不过他们要把为社会服务看作是自己人生的最高目的。”

教育是一门艺术。最糟糕的莫过于用恐吓、暴力、威胁的手段实施教育。爱因斯坦不以教育专家和权威自居,而是本着自己做学生和当教师的经验和信念,指出学校始终应当把发展独立思考和独立判断的一般能力放在首位,而不应当把获得专业知识放在首位。

今天,活字君与书友们分享爱因斯坦于1936年10月15日在纽约州立大学举行的“美国高等教育300周年纪念会”上的讲稿。

论教育

—

爱因斯坦 文|许良英 等 译

本文原刊《给孩子的演讲》(陈力川 编著,2021年3月)

学生要把为社会服务看作自己人生的最高目的;

教师应防止向青年人鼓吹把习俗意义上的成功作为人生的目标;

看一个人的价值,应当看他贡献什么,而不应当看他取得什么;

要启发创造性的心理能力,而不是使用强力或者唤起个人好胜心;

青年人离校时,应当是一个和谐的人,而不是一个专家。

在纪念的日子里,通常首先是追溯往事,尤其是要怀念那些由于发展文化生活而得到特殊荣誉的人们。这种对于我们先辈的亲切的纪念仪式确实是不可少的,尤其是因为这样一种对过去最美好事物的回忆适宜于鼓励今天的善良的人们去勇敢奋斗。但这种怀念应当由那些从青年时代起就同这个州联系在一起,并且熟悉它的过去的人来做,而不应当由一个像吉卜赛人那样到处流浪,把各种各样国家的经验兼收并蓄起来的人来做。

这样,就没有什么东西可留给我讲了,除了讲一些同空间和时间无关的,而过去和将来始终同教育事业联系在一起的问题。在做这一尝试时,我不能以权威自居,特别是因为各个时代的有才智的和善意的人们,都已讨论过教育这个问题,并且无疑已清楚地反复讲明了他们在这些问题上的见解。在教育学领域中,我是个半外行人,除却个人经验和个人信念以外,我的见解就别无基础。那么我究竟凭什么有胆量来大发议论呢?如果它真是一个科学的问题,人们也许会被这样一些考虑弄得哑口无言了。

可是,对于能动的人类事务来说,情况是不同的。在这里,单靠真理的知识是不够的,相反,如果要不失掉这种知识,就必须以不断的努力来使它经常更新。它像一座矗立在沙漠上的大理石像,随时都有被流沙掩埋的危险。为了使这座石像永远闪耀在阳光之下,必须挥手不停地为它工作。我也要出一臂之力。

学校向来是把传统的财富从一代传到下一代的最重要场所。与过去相比,这种情况更加适合于今天。由于经济生活现代化的发展,作为传统和教育的传递者的家庭已经削弱了。因此,比起以前来,人类社会的延续和健康,要在更高程度上依靠学校。

有时,人们把学校简单地看作一种工具,靠它来把最大量的知识传授给成长中的一代。但这种看法是不正确的。知识是死的,而学校却要为活人服务。它应当发展青年人中那些有益于公共福利的品质和才能,但这并不是意味着个性应当被消灭,而个人变成像一只蜜蜂或蚂蚁那样,仅仅是社会的一种工具。因为一个由没有个人独创性和个人志愿的规格统一的个人所组成的社会,将是一个没有发展可能的不幸的社会。相反地,学校的目标应当是培养有独立行动和独立思考的个人,不过他们要把为社会服务看作是自己人生的最高目的。就我所能判断的范围来说,英国学校制度是最接近于实现这种理想的。

但是人们应当怎样来努力实现这种理想呢,是不是要用道德说教来达到这个目标呢?完全不是。言词是,并且永远是空洞的,而且通向地狱的道路总是伴随着理想的空谈。但是人格绝不是靠所听到的和所说出的言语,而是靠劳动和行动来形成的。

因此,最重要的教育方法总是鼓励学生去参与实际行动。这对于初学的儿童第一次学写字是如此,对于大学里写博士学位论文也是如此,就是对简单地默记一首诗,写一篇作文,解释和翻译一段课文,解一道数学题,或者进行体育运动锻炼,也都无不如此。

但是在每项成绩背后都有着一种推动力,它是成绩的基础,反过来,这种推动力也通过任务的完成而得到加强和滋养。在这里存在着非常大的差别,这种差别同学校的教育准则的关系极为重大。做同样的工作,它的出发点,可以是恐怖和强制,可以是追求威信和荣誉的好胜心,也可以是对于对象的诚挚的兴趣和追求真理与理解的愿望,因而也可以是每个健康儿童都具有的天赋的好奇心,只不过这种好奇心往往很早就衰退了。同样一件工作的完成,对于学生所产生的教育影响可以很不相同,这要看推动这项工作的主因究竟是怕受到损害的恐惧,是自私的欲望,还是对快乐和满足的追求。没有人会认为学校的管理和教师的态度对塑造学生的心理基础会没有影响。

我以为,对于学校来说,最坏的事是,主要靠恐吓、暴力和人为的权威这些办法来进行工作。这种做法摧残学生的健康的感情、诚实和自信;它制造出来的是顺从的人。这样的学校制度在德国和俄国成为惯例,那是没有什么可奇怪的。我知道在美国这个国家里,学校中不存在这种最坏的祸害;在瑞士,以及差不多在一切民主管理的国家里也都如此。要使学校不受到这种一切祸害中最坏的祸害的侵袭,那是比较简单的。教师使用的强制手段要尽可能地少,学生对教师的尊敬的唯一源泉在于教师的德和才。

第二项动机是人的好胜心,或者说得婉转点,是期望得到赞许和尊重,它根深蒂固地存在于人的本性中。要是没有这种精神刺激,人类合作就完全不可能;一个人希望得到他的同类赞许的愿望,肯定是社会对他的最大约束力之一。但在这种复杂的感情中,建设性的力量同破坏性的力量密切地交织在一起。想要得到赞许和表扬的愿望,本来是一种健康的动机,但如果要求别人承认自己比同伴或者同学更高明、更强,或者更有才智,那就容易在心理上产生唯我独尊的态度,这无论对个人和对社会都是有害的。因此,学校和教师必须防范使用那种容易产生个人野心的简单办法去引导学生从事辛勤的工作。

达尔文的生存竞争以及同它有关的选择的理论,被很多人引证来作为鼓励竞争精神的根据。有些人还以这样的办法试图伪科学地证明个人竞争这种破坏性经济斗争的必然性。但这是错误的,因为人在生存竞争中的力量全在于他是一个过着社会生活的动物。正像在一个蚂蚁窝里的个别蚂蚁之间的交战说不上什么是为生存所必需的,人类社会中各个成员之间的情况也是这样。

因此,人们应当防止向青年人鼓吹那种以习俗意义上的成功作为人生的目标。因为一个获得成功的人,从他的同胞那里所取得的,总是无可比拟地超过他对他们所做的贡献。然而看一个人的价值,应当看他贡献什么,而不应当看他取得什么。

在学校里和在生活中,工作的最重要动机是工作中的乐趣,是工作获得结果时的乐趣,以及对这个结果的社会价值的认识。启发并且加强青年人的这些心理力量,我看这该是学校的最重要任务。只有这样的心理基础才能生发一种愉快的愿望,去追求人的最高财产——知识和艺术技能。

要启发这种创造性的心理能力,当然不像使用强力或者唤起个人好胜心那样容易,但它是更有价值的。关键在于发展孩子对游戏的天真爱好和获得赞许的天真愿望,并且把孩子引向对于社会很重要的领域。这种教育主要是建立在希望得到有成效的活动能力和社会认可的愿望之上的。如果学校从这样的观点出发,工作很成功,那么它就会受到成长中的一代的高度尊敬,学校所规定的作业就会被当作一种礼物来领受。我知道有些儿童就对在学时间比对假期还要喜爱。

这样一种学校要求教师在他的本职工作上成为一种艺术家。为着要在学校中得到这种精神,我们能够做些什么呢?对于这个问题,正像无法使人永葆健康一样,并不存在包医百病的万灵丹。但是还有某些必要的条件是可以满足的。首先,教师应当在这样的学校里成长起来。其次,在选择教材和使用教学方法上,应当给教师以广泛的自由。因为强制和外界压力无疑也会扼杀一个人在安排他的工作时的乐趣。

如果你们是一直在用心地听取我的想法,有一件事也许你们会觉得奇怪。我所讲的完全是,依照我的见解,应当以怎样的精神来教导青少年。但是我既没有讲到课程设置,也没有讲到教学方法。究竟应当以文科为主,还是应当以理科专业教育为主呢?

对这个问题,我的回答是:照我的见解,这一切都是次要的。如果青年人通过体操和走路训练了他的肌肉和体力的耐劳性,以后他就会适合任何体力劳动。思想的训练以及智力和手艺方面的技能锻炼也类似这样。因此,有个才子讲得不错,他对教育下这样一个定义:“如果一个人忘掉了他在学校里所学到的每一样东西,那么留下来的就是教育。”由于这个理由,对于古典文史教育的拥护者同注重自然科学教育的人之间的抗争,我一点儿也不想偏袒哪一方。

另一方面,我也要反对这种观点,即认为学校必须直接教授那些在以后生活中要直接用到的专业知识和技能。生活所要求的东西太多种多样了,不大可能允许学校采取这样的专门训练。除开这一点,我还认为应当反对把个人当作死的工具来对待。学校的目标始终应当是:青年人在离开学校时,是作为一个和谐的人,而不是作为一个专家。照我的见解,在某种意义上,即使对技术学校来说,这也是正确的,尽管技术学校的学生将要从事的是一种完全确定的专门职业。发展独立思考和独立判断的一般能力,应当始终放在首位,而不应当把获得专业知识放在首位。如果一个人掌握了他的学科的基础理论,并且学会了独立地思考和工作,他必定会找到他自己的道路,而且比起那种主要以获得细节知识为其教育内容的人来,他一定会更好地适应进步和变化。

最后,我要再一次强调一下,这里所讲的虽然多少带点绝对肯定的样子,却并不要求它比一个人的个人见解具有更多的意义,这种见解所依据的只不过是他自己在做学生和当教师时所积累起来的个人经验而已。

相关书籍

陈力川 选编

“给孩子“系列

活字文化 策划

中信出版社

2021年3月

一本书集结32篇改变世界的演讲,让孩子拥有连接未来的沟通力。2021年12月31日,中国教育新闻网公布“2021年度中国教育新闻网‘影响教师的100本书’”,《给孩子的演讲》成为“青少年阅读指导类”被推荐的第一本图书。

陈力川,毕业于北京大学和法国社会科学高等研究院(EHESS),曾任职于北大西语系和法国国立东方语言文化学院,旅居法国30余年,是一位有国际视野的跨文化学者。现任《跨文化对话》丛刊特约撰稿人,《今天》文学杂志通讯编辑,元培学堂讲师。出版法文译著《雪的六月》《鬼谷子——游说的艺术》,中文译著《治理的忧思》《词语的诱惑与真实——博纳富瓦诗选》。《给孩子的演讲》

END

活字文化

成就有生命力的思想

原标题:《爱因斯坦|天才科学家谈人生的最高目的》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司