- +1

非遗学科启动教材编写程序

“进入21世纪20年代,我国的高等教育出现了一个新名词,就是‘非遗学’。这是一个重要的文化事件,也是一个重要的教育事件。”在日前天津大学“非物质文化遗产学系列教材”编写启动会上,著名作家、天津大学教授冯骥才说。

据介绍,首批非遗学科教材包括《非物质文化遗产通论》《民间文艺学教程》《传承人口述史教程》,未来还将启动文化遗产学、田野调查方法、传统村落保护等各类教材的编写。

“‘非遗’是伟大的不可再生的历史财富,但它是活态的,它的文化精髓需要代代相传,只有学科建设才能实现这样的保证。”冯骥才说,“我经常想,我们在做的这件事就像建一个大厦,编写教材也是一块砖,我们要把每一块砖放正、放好、放实、放稳,这样我们的大厦才能盖起来。”

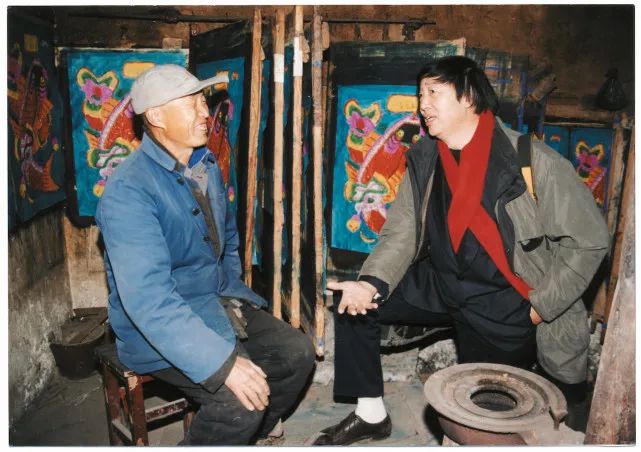

冯骥才对杨柳青年画艺人做口述访谈

21世纪以来,我国文化界和学界发起“中国民间文化遗产抢救工程”,普查、整理、保护了中华大地上浩繁的非物质文化遗产,并为迅速消减的传统村落建立了一批文化档案。相关数据显示目前我国已建立起具有中国特色的国家、省、市、县四级名录体系,共认定非物质文化遗产代表性项目10万余项,国家级非物质文化遗产代表性项目为1557项;已认定的传统村落有6819个。但另一组数据则令人揪心:“十二五”期间,文化遗产保护和管理人才的缺口有10万人之多。

2021年10月,天津大学成立首个非物质文化遗产学交叉学科硕士学位授权点(学位点代码99F1)。这标志着我国非物质文化遗产学人才培养进入了高层次专业化的全新历史阶段,也标志着非遗保护事业由此从“抢救性保护”进入“科学保护”的新阶段。

在冯骥才看来,高校里有三件事对培养非遗保护人才队伍至关重要:一是教材编写,二是培养目标的确立,三是就业出路的畅通。

在会上,冯骥才再一次阐明了非遗学学科设置对于国家文化事业发展和非遗领域高层次人才培养的重要意义,强调了教材工作对非遗学学科的重要价值。在教材编写之外,他还提出要找到非遗学科的独特教育方式,同时注意将教育与培养目标相结合——所谓培养目标,一是非遗研究人才,一是非遗管理人才。

(光明日报全媒体记者刘茜 陈建强)

原标题:《非遗学科启动教材编写程序》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司