- +1

蔡少靖博士:提高“文本输出产能”的具体步骤详解

原创 蔡少靖 冠霖书院

大家好,我是冠霖书院的蔡少靖,我曾经在冠霖书院公众号发表《》、《》。我没想到“自说自话”得到了王老师的鼓励及各位读者的回应,你们的反馈让我有更大动力向大家介绍我走出“茫茫黑夜”,看到学术研究的“光亮”的具体步骤,即如何通过具体的“输入”、“思考”、“输出反馈”的分步式步骤克服博士期间因对“文本输出”的“未知”而带来的、“彷徨”,“焦虑”。

因此我决定继续将我写作的心得“文本化”展示于大家面前,让大家也能像我一样走出在未具备“文本输出产能”前的“至暗时刻”。

一、缘起——对于自我身份转变过程的反思

作为一名大龄博士,自己常年浸染在“工程化”思维中,是一个有丰富实践经验的“匠人”,尚缺“形而上”的“科学化”思维。我曾经被很多人评价“理论素养不够”,没有“科学研究能力”,也为此惶恐过许久,也误认为自己就是个“死画图”的,就会这样这般沉沦下去。

幸运的是在几年前登上了深造之旅,博导收下我于门下;更幸运的是在自己人生低谷期遇到了王老师,在他高维度智慧的凝视下得到了“顿悟”,让我获得了认识、认知和思维能力提升,使得我对“文本输出”这件事情能够从过去“惧怕”与“逃避”到现在的“习惯”与“热爱”,有了王老师的指导,才有了我从“人生低谷”向“学术正道”,让我从“匠人”身份向“学者”身份过渡。

回顾过去的成长过程,让我逐渐对逝去“不堪”的过去有了更客观的认识,能够以“反身性”看待过去的问题,也因为能看到问题,才能找到行之有效的解决方法。因此,我会通过这篇短文反思"论文产能不足"的原因以及解决对策。

二、为什么“文本输出产能不足”

1) 阅读习惯严重缺失,没有源头输入

回顾上博前状态,我曾经在很长一段时间里“刻意回避”阅读,因为自己总爱找“开始工作”为自己抗拒学习找借口,刻意的将自己与“学生状态”进行切割,让自己不再像上学的时候那样,天天泡在图书馆里恨不得把所有书都翻一遍。当我上博以后的最大问题是已经没有读书习惯。“皮之不存毛将焉附”,“没有输入,何来输出”,因此我一直卡在了这种困难的僵持状态,研究变成了“无源之水,无根之木”。

2) 思维方式陷入“工程化”状态,没有对现实问题的反问与思考

反思过去的学习状态最大的问题是“工作状态”太强:让干啥都可以很快完成,然而所做事情也仅仅只限于“事情本身”。其次在过去的工作,生活学习环境中,自己习惯了“服从安排”的思路,安排什么就干什么,独立思考能力不强:为什么要干?为什么怎样干?前面的事情和后面的事情有何关联?从来未想过。干了很多很多事情,但都没有沉淀,如风中升起烟雾,开始时很浓厚,但没有沉淀,很快都被吹散。

3) “非文本化”生存状态带来的“无文本化”思维反馈状态

我们在下意识状态习惯了用最简单的方式表述自己:一条短信、一个语音、一个电话、甚至一个表情,似乎可以完成信息的传递。但是面对更为复杂的对象,难道还是可以通过这种简单的方式进行表述?

另外我们每向外部传递一个信息,无论是“话语输出”,还是“文本输出”,大脑在向外传递后,也会通过“眼”、“耳”收到传递出去信息的反馈,这种反馈将继续加固特定状态的思维模式。举个例子,我过去说话状态呈现出“咬字不清”,“囫囵吐语”状态,但我如此说话有什么不妥,在不知不觉中此种表述方式加剧了思维的“混沌”,这会让人认为我这个人思维的清晰性欠妥。幸亏王老师提醒了我,让我从最小的一件事情来改变自己的表述方式。

如果在此基础上向“文本输出”状态衍生,自己由于长期处于“非文本化”思维状态下,没有大量向外的输出“文本”,我的大脑既得不到外界对我“文本的反馈”信息,也不到自己写完后自己看形成的“强化性反馈机制”,负责文本部分的抽象化思维大脑区域得不到锻炼,于是无法应对博士论文的“长篇大论”。

三、建立文本“冶炼生产工厂”为喻表述如何提高“文本输出产能”

写作过程是非常个人化的思维活动,对没有建立起“文本产能”的学生而言,看到博导们一上午就能手写几十页“文本”,敲进电脑就可以给杂志社交稿,会感到非常震惊,他们无法理解导师脑子里为什么会突然迸发出那么多思维的火花,这个过程很神奇,如同一个神秘的“黑箱”。

我也曾经对此感到非常困惑不解,在王老师写作辅导过程中,强调要有了“学力”才有输出,我一开始也没有想明白,后来等到自己“任督二脉”渐渐通畅后,才发现这个过程是可“学”,可“练”。其实这个过程和我当年学“设计”,进行“图像输出产能”类似,当年我学习方案时候,看到老师“口吐莲花”,“下笔如有神”,同样感到惊叹不已,后来我经过几年训练之后,亦可以“信手拈来”好方案,实现“图像输出产能”提升。

回顾“文本输出产能”和“图形输出产能”的过程,我发现二者本质是相同的,其实要解读的问题就是我在上文中提到的缺乏“输入、加工、输出及反馈”。因为这个过程如果讲的太抽象,不利于大家理解,因此我将对这个“黑箱”过程进行和“工厂”生产进行“类比”,将“文本输出产能”过程形象的比喻为工厂从选址到建设及后期生产的方式,将“黑箱”过程呈现在聚光灯下。

1) 定位“生产基地位置及产品类型”——确定自己的研究方向

方向性之于研究的重要性不亚于如同大海中航线中的罗盘。“尽管条条大路通罗马”,每个方向都可以写出论文,但写出的论文是否有价值?是否可以持续不断地输出一系列有价值的论文?是否能够将能将这一系列论文建构为一个领域的理论?这个理论是否能对学科发展产生增量?这些问题都是需要我们认真思考的。

作为博士生、 “青椒”在道行不深的情况下最好通过自己的导师或者“学科发展旗手”为自己指明一个值得研究的方向进而能借助更高的高站点视野审视研究方向。

一旦确认了一个有价值的方向,就犹如自己的文本"生产基地"的厂址的奠基仪式,后续工作都将围绕“工厂出产”展开。

2) 完成“原材料生产基地建设”——建立良好的文本化输入习惯

阅读其实是一个原始素材的收集和整理过程,整个过程犹如“冶炼工厂”的矿石收集。只有源源不断地输入原材料,才能不断产出。因此研究中最基础,最根本的事情就是“阅读输入”。

首先要让自己开始阅读。阅读是一件没有任何直观效益的事,多看一本,少看一本;多看一遍,少看一遍在短期内没有任何反馈。正因为见效慢,很多人就不阅读,或者“划水阅读”,那样就会让自己陷入“巧妇难为无米之炊”。

其次要如何阅读?是不是要一门心思地读论文相关的书或者文献?在我看来,“功利化阅读”带来只有“窄化”的思维视野和“单一”的知识体系。再引用“冶炼工厂”的原型,如果只采集铁矿石,没有石灰石和焦炭,就意味着没有必要的辅料,是不可能冶炼得铁。因此阅读最好尽量广一些,根据需要和兴趣,既要收集“主料”,也要兼顾“辅料”,看书多多益善。以我自己的现身说法,如果我在过去一年没有大量阅读和我专业没有直接关系的“政治学”、“社会学”,“管理学”以及“人类学”论文,我只能“就事论事”的看问题,不可能跳脱开“具象化现实问题”,上升到“抽象性理论问题”,更无法审视自己学科的特点和研究范式。

3) 初步“原材料加工阶段”——按照自己所需对他者论文进行抽取和“再文本化”,建立文本化思维习惯

在完成了“启动生产”的“基础阅读量”之后,意味着储备了一定的“原材料”,可以进行“再加工阶段”。当然不是说到了这个阶段阅读工作就可以停止了,还是要继续,而且还要扩大,要源源不断的为“工厂”提供原材料。

很多人面对已经采集到的“原材料”不知道该怎么办了。其实这个时候要展开“读书笔记”记录,具体方案大家可以参考冠霖书院最近正在举办的“文献拆解训练营”教学内容相关。

以我的个人经验,“原料加工”是对原始的“文献材料”进行有目的分解,这个过程就类似将“原始矿石”进行“破碎”(拆开)—“洗矿”(去除无用信息)—“选矿过程”(抽取和自己研究相关的表层信息,如观点、方法等;以及论文的论述方式、脉络、结构等),总之就是把拆解论文当成生产所需的原料进行“再加工”、“再处理”,用自己话,逻辑对其进行“再文本化”,将他人的智慧通过读书笔记融化为自己的“学养”。

4) 进行“原材料进行预加工”——对“初级读书笔记”进行高级化“聚类和关联”输出“闪念卡”,完善更抽象化的文本加工能力

在我们不停的展开“阅读”—“读书笔记”后,我们将拥有大量的基础性原料,但是这些原料是无法自动形成我们的研究论文,如何对这些内容进行继续加工,逐渐过渡为更贴近于“最终产品”形态?

这个阶段需要我们具有“关联化”思维:将读书笔记中在“内容”、“观点”、“论证方法”等有类似特征的读书笔记进行“显性聚类化处理”,或者进行“隐性递进化推演处理”,建构不同笔记的关系,并将这种关系以“再文本化”的方式进行更高层级重写。

该阶段可以认为是对“原始材料”的“初级提纯”处理,写完以后,我们会发现一些“新理解”,“新认识”会逐渐浮现出来,当我们继续对这些文字进行“斟酌”、“精炼”后,“闪念卡”就出现,这种形式的文本才是有用的笔记,这些笔记可以成为我们做文献综述,以及论文写作中的重要素材。

5) 完成“产品的总装和调试”——确定合适题目,对“闪念卡”进行重组和逻辑梳理,建立初步输出机制

在积累了一定量的“闪念卡”之后,我会觉得很有底气,原因有三:1,自己对研究领域有了整体化认识;2,自己发现了现有研究的整体化形态,即该领域研究的全景;3,通过以上过程自己对于客体化的研究领域有了以“我”为中心的脉络关系。

有了以上认知后,“肚里有粮,心里不慌”,无论见了领域的大牛还是小牛,也开始有胆量去“探讨”一下研究论题的过去,现在和未来。

当然,到了这个阶段还是不够,如果停在这个阶段,就变成了一个王老师说的“有认知,但没成果的人”,还需要进一步的将自己对领域问题认知的感觉,理解“沉淀化”、“文本化”、“成果化”。

因此这个阶段需要参照现实问题进行“理论和田野的相互参照”,当然,前提是要积累一定的“田野”,因为我本身积累了一些“田野”,暂时够用,所以就略去了,如果以后有机会,还可以和大家再交流“田野”的心得。

闲言少叙,在前面的论述中,在我们积累了一定的理论,田野后,需要将这些理论“应用”,“投射”到现实问题中,建立新的分析性框架或者解释性理论与“田野”互动,对新的理论框架进行验证,至此,初步的“文本”产品基本完成,当然也会存在不足,需要继续对其进行不断打磨,修正。

6) 渐进“对产品系列及生产工艺继续优化”——持续化输出研究成果,与学术界不断互动反馈,以优化自己的研究思路和方法

只要正式启动了这条“生产线”后能正常维护,不断输入,第一篇论文初稿就会有第二篇,第三篇……我理解这种模式的好处是可实现持续化输出,当然,要运营“流线线”就要投入更多的时间去“读”、“写”、“思”、“野”(田野)、“再读”、“再写”、“再想”…反复不停,一直处在一个“上升螺旋形循环”模式中。除此外,还要继续通过成果和学界沟通,交换意见,学习更好的方法,优化“生产流线”。

以上内容是我对提升“文本产能输出”过程的个人化理解和操作方式,每个人还需要结合自己个人实际情况进行调试,修正,最终找到自己的方法。方法论很重要,但是比方法论更重要的是自觉进入“文本化”的意识,下文将谈到如何“主动”地进入“文本化”沉浸状态。

四、现实状态下的主动化 “文本化”生存

既然上了博士,就要自觉的走上了“文本化”“输入—加工—输出及反馈”状态,我在过去一直因为“文本”能力不强而采取了鸵鸟策略,现在回想起来追悔莫及,耽误了很多学习的时间,希望后来的博士们以我为戒,早日进入“文本化沉浸”状态。

1)主动摆脱互联网图形化、视频化“元宇宙”主动进入“文本化”世界

我在上博前一直进行“图形产能输出”。那时工作原则是“能用图绝对不用字”,以图形化方式直接表达概念,我练就了通过“读图”看到图形作者在想什么,以及为什么这样画,因此我对当下“元宇宙”所用的“图形”,“短视频”有一定的认知。

人类使用“图形”早于“文字”前,看图只需要具象化思维,小孩会走路开始就能熟练运用这种思维认知世界,因此读图比读字更简单,更不需要高级别智力,图形如此,视频理解起来更容易,也更不需要大脑。

长时间沉浸于“图形化”和“视频化”元宇宙中会一直占用脑力,时间,其带来的刺激也是低层级的,长此以往只会大大降低脑力,简单说就是让人变笨。所以既然要上博士,少看视频和图文并茂的软文,多看看长篇的,复杂的内容,比如专业学术公众号的文章。当然,最好的方式还是看物质感更强烈的纸书,更容易激发出我们进入深层次的阅读习惯。

2)习惯于在文本化世界构建逻辑

正因为我长期浸泡在“图形化”工作中,因此我能对“图形化逻辑”和“文本化逻辑”之间的差异性有更深认识。

首先,文本世界可以表达更复杂的寓意关系,一张图就算尺寸再大,其要素再丰富,要素之间的组织逻辑反而会很简单,不然会显得杂乱,不成画;反过来,一段好的文字,就算再短,字词间也可以形成“面层”,“中层”,“深层”含义。

其次,文字本身的模糊性和非确定性可以带来更丰富的寓意,同时亦可能带来表述的模糊性,如何提高自己“遣词造句”,精准拿捏“输出文本”给读者带来“阅读想象”和“精准描述”是我们需要认真思考的问题。“字”,“词”本身就有非常丰富的,多样化的含义,当字词成句,句再通过更丰富的组织方式成段,段再成文,其中所指代的对象、背景、关系等可以形成异常复杂的关系,而我们要写的博士要输出的对象就是只能依靠依托于“文本”才能呈现出来的“超复杂对象”。

3)让“文本输出”成为生活的一部分

很多博士会痛苦于没有完整时间“文本输出”,这对我这样的大龄博士尤为突出。过去总说“时间是海绵里的水,挤一挤总是有的”,挤时间不难,难的如何挤,挤了怎么用。

我在写此段文字时也没有专门正襟危坐于书桌前,充满仪式感的敲击键盘;而是在等孩子放学的片刻坐在学校门口花池边在手机上打字而成。其实每个人进入博士学习后心态上要主动的进入“战斗状态”,懈怠的内心是无法在这样一个紧凑到几乎没有喘息状态下完成量大,质高的“文本输出”;同时也许只有少数人能在没有任何生存压力的状态下任性学习,作为一个普通人能做的只是尽自己所能,更积极的去投入生活罢了。

五、结语

文字的最后结尾部分,我想以两位我非常仰慕的文人名言作为结尾。

梁漱溟先生在晚年一次报告时,突然间有力挥舞手臂,向在场的所有人说:“我不是一个书生,我一生是拼命干的”,无论是他彼时说出那一霎那还是此刻,依然能感到“震聋发聩”。

冯唐说: “用文字打败时间”,也许对于我们而言,需要对这段话进行演绎:

“用阅读化解周遭,用写作打败时间”。

与大家共勉!

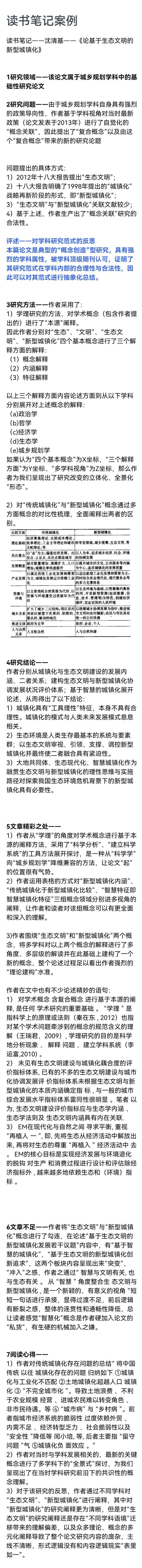

附:《蔡少靖博士的文献拆解示例》

原标题:《蔡少靖博士:提高“文本输出产能”的具体步骤详解》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司