- +1

诗意的忏悔:雅克·贝汉陆海空生态纪录电影三部曲

诗意的忏悔:雅克·贝汉陆海空生态纪录电影三部曲

作者 史馨

编辑 索子菲

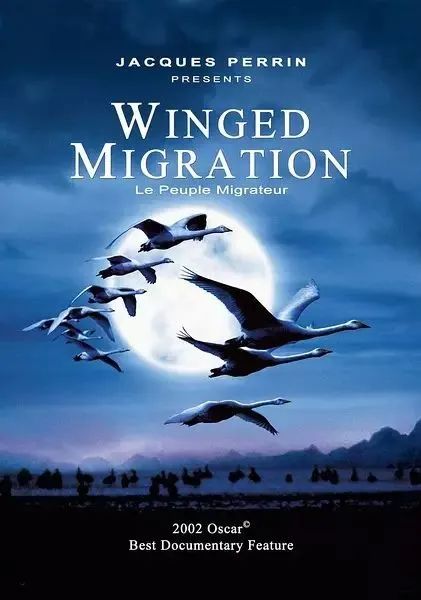

继《迁徙的鸟》(Le Peuple Migrateur 2001年)、《海洋》(Oceans 2009年)之后,2016年元月,法国导演雅克·贝汉(Jacques Perrin)又推出了展现森林动物演变的史诗大片《季节》(Les Saisons),完成了陆、海、空生态纪录电影三部曲。同时该纪录片衍生产品同名互动游戏也在全球发力,将2万年的自然动物史寓教于乐为掌上游戏。从电影明星到金牌制片人,再到纪录电影导演,登上精神高地的雅克·贝汉,近年来将法国自然动物类纪录片提升到了一个新的高度,开启了生态纪录电影的新纪元。

“一

生态纪录电影浪潮

法国作为电影的发源地,也是纪录电影的摇篮。1895年12月,卢米埃尔兄弟最早在巴黎大咖啡厅公映的10部电影中,其中包括《工厂大门》、《大海》等5部被史学家定义为纪录片形态。早期电影一直不乏以自然界为表现对象,但大多只表现自然界中的人的行为,并带有较强的探险色彩。1956年,法国“电影诗人”路易·马勒和雅克·伊夫·库斯特执导拍摄的自然纪录片《沉默的世界》(Le Monde du silence)首次将镜头对准海平面下75 米深度的海底世界,成为戛纳历史上第一个获得金棕榈奖的纪录片,并摘取了第29届奥斯卡最佳纪录片奖。

21世纪随着人们对地球环境问题的警觉,在欧美掀起了一波生态纪录片浪潮。1866年德国生物学家恩格斯·海克尔首先提出生态学的概念,即研究生物体与周围环境相互关系的科学。1960年代起,工业革命的发展造成土壤沙化、森林锐减、大气污染、生物链遭到破坏,以至于多种生物面临生存威胁等生态危机。生态危机的日益加重促使人们开始重新认识和反思人与自然的关系,1970年代,欧美学者关于生态批评的理论应运而生,生态主义思潮与生态运动随之兴起。从生态伦理学的角度来说,其重要成果在于破除了传统人类中心主义思想,其中最具代表性的是挪威生态哲学家阿兰·奈斯(Arne Naess)提出的生态中心主义平等原则,认为人类与宇宙其他物种一样都是自然的一部分,每一物种都具有其存在价值;以及生态实践原则,主张人人有义务保护自然, 尊重生命,杜绝对自然的征服和掠夺欲望。这种倡导人与自然和谐发展的生态意识很快席卷了欧美主流社会,成为普世价值观。

▲纪录片《海洋》剧照

从雅克·贝汉制片《狼族》和《草丛组:微观世界》开始,生态意识就已经萌发。当他1998年亲自执导纪录片《迁徙的鸟》时,生态主题更加鲜明。为此影片的拍摄足迹遍布全球50多个国家和地区,600多人参与工作,雅克·贝汉本人也跟随30多种候鸟飞遍世界。影片以世界不同区域的候鸟为拍摄主体,其中人类仅仅作为配角点缀在候鸟经过的茅屋或田野,并且还作为猎杀候鸟的反面角色出现。在影片的后半部分,悲怆的音乐声中出现了被污染的海域,排放着污水废气的大型工厂,穿越欧洲的红胸黑雁们在污泥中艰难行走,最后一只甚至深陷泥沼无法起飞而掉队。还有那些在人类枪声中坠落或被捕获圈养的飞鸟镜头,都明显指摘人类对自然生命的摧毁,此片标志着以生态中心主义为核心的生态纪录片的发端。

▲纪录片《海洋》剧照

2006年,曾任美国副总统的阿尔·戈尔(Al Gore)推出纪录片《难以忽视的真相》(An inconvenient truth),揭示了工业化对全球气候变暖和人类生存的影响,在全球范围引发环保海啸。此片更是催生了“生态纪录片”类型,即遵循生态中心主义原则,用纪录片的方式呼吁保护环境,维护生态平衡。2007年,美国明星雷奥纳多·迪卡皮奥摄制并出镜解说的《11小时,最后转向》,在用纪录片呼吁环保的同时,还力求进行绿色发行。2010年聚焦日本捕杀海豚现象的《海豚湾》再次荣获奥斯卡最佳纪录片奖。

▲纪录片《海洋》剧照

《11小时》、《不容忽视的真相》等纪录片在法国国会,面向国会议长和议员们进行专场放映,许多环保领袖现场发言讨论,极大地推动了生态纪录片的社会影响。

2010年,耗资5000万欧元的生态巨片《海洋》问世,为生态纪录片浪潮掀起巨浪。在自然界一定范围或区域内,生活着一群互相依存的生物,包括动物、植物、微生物等,和当地的自然环境共同组成一个生态系统。纪录片《海洋》拍摄了海底世界的各种生物,既有大白鲨、蓝鲸等庞然大物,也有螳螂虾、水母等微小生命;既呈现了大鱼吃小鱼的生物链,也突出了海底生物互相依存的状态。《海洋》中同样强调了海水污染、垃圾堆中的海豹、被割鳍抛弃的鲨鱼等人类破坏海洋生态的行为。

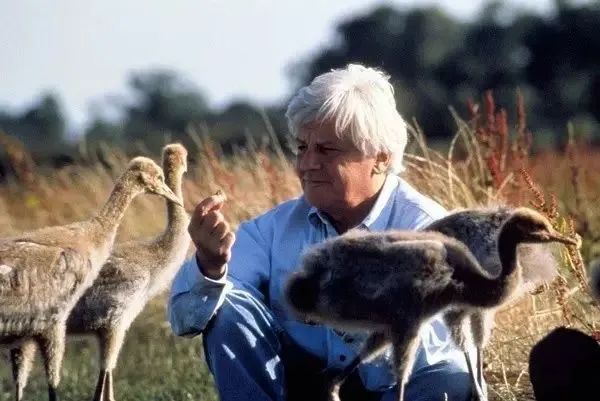

▲《迁徙的鸟》工作照

2016年雅克·贝汉的新片《季节》讲述了两万年以来欧洲大陆的野生动物历史。其重点在于描述四季流转下各类动物与森林的依存关系,以及人类改变森林环境后的生存境遇。如果说,《迁徙的鸟》还保留了一些候鸟飞行里程等科普性字幕,后两部影片则完全摒弃了常规动物纪录片的科普色彩,也没有专注于描述一种或一群动物的生活习性,甚至完全没有介绍性字幕,而是呈现出完整的海洋或森林生态系统。让观众去欣赏和体验其生活。

同时三部影片都以自然生物为绝对中心,人类的形象不仅失去了在早期自然纪录片中人类中心主义的优越感,而且成为被质疑和批评的对象。1956年在《沉默的世界》里,人类是以征服者的姿态进入海底,海洋作为被观赏者,海洋生物表现为人的食物或玩物。片中渔船代表的是工业文明的胜利,水手肆意捕渔,潜水者炫耀人类征服自然的成果。而半个世纪后与之截然不同的是,《迁徙的鸟》中,军舰甲板变成了庇护候鸟休息的栖所,而《海洋》中那艘象征人类文明的渔船在风口浪尖摇摇欲坠、岌岌可危,体现出人类对于自然的敬畏以及现代人的自我批判。

▲《迁徙的鸟》

所以,从严格意义上来说,雅克·贝汉的《季节》、《海洋》和《迁徙的鸟》并非单纯的自然动物片,而是具有鲜明生态主题的陆-海-空生态纪录电影三部曲。

“二

自然生命的交响史诗

生态纪录片《季节》、《海洋》和《迁徙的鸟》没有采用类型化的动物片叙事模式,其既没有所谓的动物主角,也缺乏成长过程的跟踪,更没有科普式的旁白。影片的结构大多无章可循,并非严格遵循时间的线性结构。三部曲既有宏观视野又有微距描摹,既采用自然生物的拟物视点,又穿插人类尤其是孩童的主观视点,同时辅以诗意的旁白、叙事性的配乐,使影片呈现出自由磅礴又跌宕起伏的音乐性特质,以及赏心悦目又惊心动魄的戏剧化效果。2010年,《海洋》序曲部分就以远古时期的海洋生物巨蜥为主角,其解说词也饱含着史学意味。2016年出品的《季节》更是取材于欧洲动物史,用互动游戏和纪录电影同时描绘2万年来欧洲大陆的森林生态及其动物命运。

1.气势恢宏的交响诗结构

雅克·贝汉的海陆空生态三部曲都包含三部分的内容:第一乐章,自然生命;第二乐章,人类困境;第三乐章,希望。

影片以林林总总的自然生物为主体,《迁徙的鸟》拍摄足迹到达全球五大洲的50多个国家和地区,拍摄的空中飞鸟多达30多种。《海洋》在全世界54 个地点拍摄了包括鱼类、鸟类、各式海洋生物等100多个物种。“而《季节》虽然地理范围集中在欧洲大陆,但在时间跨度上却纵览上下两万年的自然动物史。展现出森林野生动物们从主宰森林,到与人类共享,到被人类驱逐的全过程。拍摄内容覆盖了从蜜蜂到松鼠,从刺猬到糜鹿,从野猪到狼群、棕熊等大大小小的动物族群,甚至包括狼群捕食野猪、马群等惊险场面。三部曲遵循和还原了海、陆、空生命所依存的生态环境,围绕地球生物,上至云霄,下达海底,中间兼顾地理历史,影片气势恢宏、范畴广阔。

▲《迁徙的鸟》工作照

在聚焦地球生命的三部曲中,影片开场便将人与自然的关系确定为平等的观察者,并以好奇的孩童视点代入影片。《迁徙的鸟》中以男孩在门缝后的窥视视点镜头引出河水中即将迁徙的白颊黑雁,营造出人与鸟类和平相处的融洽气氛。《海洋》初始,镜头跟随一群孩子来到海边,男孩眺望大海,询问父亲什么是海洋,然后用一组海面上的推镜头引领观众进入规定情境,潜入海底出现片名。《季节》开场在一组森林亲子动物的温情戏后,树枝下现出一位穿着远古时代装束的男孩仰视的形象,以孩童的好奇表现出自然界对人类来说仍存在很多未知领域,而且在浩淼的自然发展史中,人类不过是懵懂无知的孩童期。

同时,人类困境的形象被抽象化和概念化,破坏自然、虐杀动物的行为在三部曲中反复出现。工业污染空气和河流,海洋中遍布工业、生活垃圾,乱砍乱伐森林,射杀飞鸟,虐割鱼翅,围捕动物等场面,总会于影片的后半部分登场,与大量描画自然生命精彩纷呈的篇章形成变奏,凸显不和谐音的触目惊心。

▲纪录片《季节》剧照

而影片结局往往是展望未来的开放式。以孩子为开篇和结局,突出人类对自然的好奇以及肆意破坏的反省, 孩子的存在又带给观众以希望,为了下一代保护自然环境的愿景呼之欲出。这三个部分通过剪辑和解说自如地交织在一起,构成交响诗的结构。

2.戏剧性段落

雅克·贝汉的生态三部曲虽然包罗万象涉猎的动物种类繁多,但并非像常规动物类纪录片那样按照种族特征或生活习性的过程进行划分排序,而是组接成若干戏剧性的情感镜头段落,自由地情绪化地衔接在一起。

其中很多拟人化的镜头段落重点描摹动物间的情感互动,比如母子亲情、相依为伴、情侣私语、闲庭信步、嬉戏玩耍,等等。《迁徙的鸟》大鸟喂食幼鸟的开场戏,《海洋》中在沙滩玩耍、伸懒腰的海狮,《季节》里在小鸟、猫头鹰等众目睽睽下生产小鹿的母鹿,还有狸猫、灰狼、白马、棕熊的亲子家庭生活等,这些与人类共通的情感段落消解了动物与人类的隔阂,拉近了观众与动物的心理距离。

另外,动作电影中最富戏剧性的追逐、决战场面也屡屡构成三部曲的高潮段落,《海洋》中海豚群、鱼群、海鸟群构成的三方鏖战,有毒的石头鱼吞食少女鱼,老鹰啄食小海龟;《迁徙的鸟》中折翅鸟受到蟹群的追逐、围攻并蚕食;《季节》中狼群追杀野猪,麋鹿逃脱狸猫的追捕等,充分表现出弱肉强食的紧张和凶险。

▲纪录片《季节》剧照

还有很多富有意味的对比性段落也有效地形成戏剧性冲突。比如《迁徙的鸟》中,飞翔的鸟与圈养的鸟所形成的强烈对比,两组镜头经过蒙太奇衔接,形成圈养的雁群看到空中飞过的野雁时焦躁不安,鸣叫不止的戏剧性段落。此外,在拉丁美洲红鹦鹉的镜头段落中,导演还用特写强调了亚马逊河里船上笼中鸟渴望自由的眼神,最终那只红鹦鹉按捺不住地逃离铁笼,飞向树林。《海洋》中鲨鱼被屠杀前后的状态对比,曾经清澈富饶的海底世界与被人类污染后的环境对比;《季节》中生机勃勃的原始森林和被砍伐后的对比等镜头都在向人类发出警示,促使人们自省。

同时,导演采用部分“搬演”和场面调度的手法,比如窥视的孩子、渔民捕鱼、猎人射鸟、围猎,炮火纷飞的战场画鸟的士兵等人物调度,被割掉鱼鳍扔回海中的受伤鲨鱼等搬演镜头,以此来展现影片中“人类困境”的命题:大量的自然生命正在人类捕杀和工业污染中遭到伤害,自然生命正在减少和消失,并向生态系统中的“破坏者”敲响警钟。影片《海洋》的结尾还出现了消失物种陈列馆,用剧情片调度手法表现父子在参观时的交流。雅克·贝汉在访谈中曾强调戏剧性拍摄手法的意义,“为什么如此重要?因为在拍摄期间扬子江豚灭绝了,我们未能拍到;地中海僧海豹正在消失;加利福尼亚海湾的鼠海豚仅剩下不超过150只,等等。既然我不想演讲,也不说教,唯一的可能就是令人不寒而栗。当然也要意识到,20年前,人们会为屏幕上的鲨鱼死掉而鼓掌;今天,大家会因鲨鱼被割掉鱼翅的场面感到害怕和震惊。”生态三部曲用交响诗的气势描绘大自然生物之美,对所有不同形态的生命表现出尊重和敬畏,并用戏剧性的场面含蓄而有力地揭示了环保的主题。

3.拟物视点

《迁徙的鸟》中,雅克·贝汉实现了“和鸟一起飞翔”的梦想,《海洋》也达到了“与鱼一起畅游”的佳境。而在《季节》中,观众体验到了与狼群并排奔跑、与骏马共同驰骋的感受。

雅克·贝汉对贴近动物的要求到了近乎苛刻的地步,坚持不用摄远镜头和变焦镜头,他希望摄影机距离动物的距离为1米,50厘米,甚至更近。其目的已不是记录,而是体验,体验野生动物的生活能力、运动速度和生命的自由感。事实证明,该片能够深深触及观众情感也得益于这种主导影片的拟物视点。

所谓拟物视点,指的是模拟动物或非人类的物体角度,去展现“看”与“所看”的主客体。这种模拟自然生物的观看角度,有效地创造了移情作用。将观众的情感代入天空、海底和森林。

《海洋》中甚至以动物的视角观看人类行为。影片首先近距离平拍巨蜥,当海面出现象征人类科技的火箭时,模拟巨蜥的视点,用蜥蜴的特写镜头表现它在观看海上的火箭升天。在海豚群舞的段落,镜头追随海豚在海面上驰骋,也是模拟海豚的视点,先显现飞速而过的海面,让观众得以体验海豚的速度感;又追随海豚入水的视点,镜头出现海底的鱼群。海面和海底镜头交叉剪辑, 模拟出海豚飞跃在海面上下所看之物。而俯拍海豚群舞的壮观镜头,则模拟海鸟的视点;随后仰拍成群的海鸟, 看的主体重新转换为海豚。即便是象征人类形象的帆船的出现,也是透过海水从下而上仰拍的。

▲纪录片《海洋》剧照

《迁徙的鸟》中大量的俯拍镜头,穿越云层的空镜,《季节》里无数在飞奔的运动镜头,这种典型的拟物视点镜头在影片中比比皆是,其将动物与动物、动物与自然、自然与人、动物与人的关系生动地再现出来。所以三部曲的摄影师遵循贴近原则,用大量的拟物镜头再现出一种亲近、生动的即视感,并使用短焦距镜头拍摄了很多动物的近、特写镜头,甚至捕捉了陆、海、空各式各样的动物的眼神。无论是《海洋》肮脏垃圾中海豹哀怨的眼神,《迁徙的鸟》笼中鹦鹉焦灼的眼神,还是《季节》中麋鹿无助的眼神,与观者对视时都无不令人触目惊心。因为拟物视点的运用,观影者能够“看”动物之“所看”, “怨”动物之所“怨”,具有切实的身临其境的体验,以致深深被感染和打动。

4.奇观镜头

雅克·贝汉制片并导演的自然生态三部曲《季节》、《海洋》和《迁徙的鸟》以及19 9 6 年制片的《微观世界》,其主要成功之处还在于拍摄出常人无法看到的珍稀景观,让观众在大屏幕上获取一次又一次的视觉震撼和审美快感。也正是这些流光溢彩、具有高度美感或气势磅礴的奇观镜头,让电影纪录片可以与剧情大片分庭抗礼,吸引观众走进影院。法国的自然纪录大片,几乎都在精益求精的奇观镜头上下足功夫。而保证其巨片格局、奇观镜头质量的三大条件是:时间、金钱和设备。首先,要有足够的时间耐心等待,捕捉,再等待,再捕捉。近几年来,雅克·贝汉制片执导的自然纪录电影的拍摄周期都在4年以上。《猴族》5年,《草丛族:微观世界》5年,《迁徙的鸟》4年,《海洋》5年,《季节》4年)。

▲纪录片《微观世界》剧照

所谓奇观镜头,指的是那些具有非同寻常的奇特视角,美轮美奂的光线色彩,气势磅礴、珍贵稀缺,令人叹为观止的镜头。而要达到理想效果,必定需要长期跟拍。同时还需要相应的高科技设备进行拍摄。《微观世界》所用的显微摄影,《迁徙的鸟》所用的热气球、悬挂式滑翔机、特制无声飞行器等摄影专利设备,《海洋》中发明创造的“特提斯”水上近距离拍摄装置和水面上下海空两用混拍装置,以及《季节》中特制的高速跟拍四轮车等高新技术手段,确保了拟物视点的完美再现。奇观拍摄,大大提升了影片的审美愉悦性,将每个镜头本身的艺术魅力发挥到极致。可以说,那每幅定格画面都堪称精美的摄影作品。

由于周期长,拍摄地点远离城市,高新设备造价昂贵,所以雅克·贝汉系列生态纪录片中高品质的奇观镜头是建立在高预算、高科技的巨片格局基础之上的。《季节》预算2976万欧元,《迁徙的鸟》耗资4500万美元,《海洋》耗资5000万欧元,是目前电影史上投资最多的纪录电影。

“三

“诗意的忏悔”

雅克·贝汉的陆、海、空生态纪录三部曲在带给观众视听享受的同时,也颇具思辨性。其站在审视地球生态的思想高地上,影片境界远远超越同题材的纪录片,这为其融取巨资赢得了优势。

雅克·贝汉在拍摄《海洋》时说,“这部电影,是一种诗意的忏悔。它完全不是百科全书,除了绚丽的色彩, 还有影片留下的省略号。看这部电影不是为了学到什么, 而是更好地理解海底世界。”雅克·贝汉这里所说的省略号,显然就是当代人面对自然应该反躬自省、进行思考的问题。其中既有破坏生态应有的自责,也有对未来环保的期许。影片唯美的奇观镜头与人类破坏后的环境进行对比,激发观众自主地觉醒和忏悔,实现从情感接受到理性反思的过程。

钟情自然、保护自然并用影片感召观众,是雅克·贝汉编导、制片生态系列纪录片的使命。2006年在法国真实电影节的讨论中,他曾呼吁“我们可以拍摄有教育意义的电影,表现多领域多形态的美德。纪录片具有这种视野。因为它也是人道学校。实际上纪录片应该触及所有的主题,它更具可信性,真正的纪录片应该像剧情电影一样难以导演和制片。我们要在生活中发掘题材,不计时间和成本,只求捕捉到完美的视点。”

在21世纪生态纪录片的浪潮之下,雅克·贝汉陆、海、空生态三部曲的成功,固然得益于高预算、高科技、高品质的巨片格局,但片中所渗透的对大自然万般生物的“诗意的忏悔”,才是影片不朽的灵魂和核心价值。

(作者系法国巴黎索邦第一大学电影学博士、北京师范大学珠海分校艺术与传播学院副教授/责编:丁磊)

本文转自当代电视2016年第九期

凹凸镜DOC

ID:pjw-documentary

微博|豆瓣|知乎:@凹凸镜DOC

推广|合作|转载 加微信☞zhanglaodong

投稿| aotujingdoc@163.com

放映|影迷群 加微信☞aotujing-doc

用影像和文字关心普通人的生活

原标题:《诗意的忏悔:雅克·贝汉陆海空生态纪录电影三部曲》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司