- +1

译核手册| 如何做好COVID-19的科学传播?

摘要:

COVID科学正在以惊人的速度进行和传播。看到研究界如此积极地应对疫情危机是令人鼓舞的,但这些活动也造成了海量的错误数据、自相矛盾的结论以及标题党的涌现。随着科学的表征(representations)变得越来越两极化、扭曲及夸张,人们越来越担心相关科学呈现给公众的方式可能会导致混乱、不适当的期望和公众信任的侵蚀。本文将探讨一些COVID-19疫情背景下的科学表征相关的关键问题。这些问题很多都不是第一次出现了。但是COVID-19疫情将聚光灯对准了生物医学研究过程,并放大了不良公共交流的负面影响。我们需要做得更好。为了更好地进行新冠疫情的科学传播,我们针对包括:政府、资助者、大学、出版商、媒体和研究界等关键人物提出了10条建议。

1.介绍

自2020年初以来,数万篇经过同行评审的关于COVID-19的学术文章和预印本进入了大众视野中。知名生物医学期刊的投稿率大幅增加,一些期刊收到的投稿数量甚至是平时的三倍(Bauchner等,2020)。

COVID科学正在以惊人的速度发展和传播。目前,从提交文章到被接受的平均时间仅为6天(Palayew等,2020),与新冠病毒流行前所需的约100天的速度相比,这是一个惊人的增长速度。甚至一些出版物仅在一天内就通过了同行评审(Locher等,2020)。希望相关科学研究在疫情期间快速发展是可以理解的(Gleick,2020)。虽然看到研究界如此积极地应对疫情危机很令人鼓舞,但所有这些活动中显现的不良数据、矛盾的结果以及夸大的标题加剧了信息环境的混乱(Jaklevic,2020)。前一天还发表在著名生物医学杂志上的一项研究,被誉为权威数据,应该(也确实)用来指导我们的行动和政策(Sattui等,2020),后一天,该研究就被撤回(Joseph,2020) (或者被要求撤稿)(Mandavilli,2020)。

随着科学的表征变得越来越两极化、扭曲和夸张,人们越来越担心科学呈现给公众的方式可能会导致混乱、不适当的期望和公众信任的侵蚀(Saitz和Schwitzer,2020)。

在这里,我们将会探讨一些与COVID-19疫情背景下的科学表征相关的关键问题。但这并不是要去全面分析科学是如何被优先考虑、完成、激励和评估的(加拿大学术委员会,2010),尽管我们会触及这些话题。相反,我们主要考虑的是一些COVID-19科学表征中可能损害公众信任和公共健康倡议的问题的来源和影响。这些问题很多都不是第一次出现。但正如我们在下文中提到的那样,COVID-19流行病既让人们关注健康研究过程,也放大了公众不良沟通的不利影响。

2.羟氯喹的故事

虽然有许多关于COVID-19科学表征的不太理想的例子,但羟氯喹的争议很好地说明了事情可能出错的方式以及这些错误做法导致的无数有害后果(Sattui等,2020)。2020年3月中旬,法国研究人员发表了一份表明羟氯喹在治疗COVID-19方面有潜在的治疗效果的预印本。(Gautret等,2020)。该研究规模较小(n=80),且采用开放性标记的方式,几乎立即被批方法上有缺陷,无法证明其可在同行评审的杂志上发表(Voss,2020)。确实,在后来对这项研究的学术审查中也表明,它是 "一份在方法上存在严重缺陷的非信息性手稿"(Rosendaal,2020)。作为这项研究的直接结果(不幸的是,在撰写本文时,这项研究已经被引用了1700多次),尽管存在这些科学问题,羟氯喹已经开始受到大量积极的媒体关注,并得到了埃隆马斯克和唐纳德特朗普等知名人士的支持。这在某种程度上也推动了公众对这种药物的兴趣。事实上,一项研究发现,由于这些认可与支持,羟氯喹的互联网搜索量激增(M. Liu等人,2020年),更令人担忧的是,MDs的标示外用药使用数量也是如此(Vaduganathan等,2020年)。

随着羟氯喹故事的展开和炒作的深入(Thompson,2020),世界各地越来越多的研究人员开始调查这种药物,尽管过去甚至是现在,几乎没有证据表明它有重大(或任何)临床效用(Boulware等,2020;Kupferschmidt,2020;Skipper等,2020;牛津大学新闻,2020)。随后在6月中旬,一项发表在具有巨大影响力的《柳叶刀》上的大型研究认为该药物可能导致重大不良事件的发生。这项研究立即引起了国际研究界的反应,出于安全考虑一些临床试验也暂时停止。当注意到用于支持危害结论的数据集的异常,许多科学家几乎是立即批评了这项研究,并迅速撤回其研究报告(Mahase,2020b)。

羟氯喹的故事继续发展(Gonsalves,2020)。具有不同方法学优势的观察性和临床试验等更多的证据已经出现,并表明该药物在COVID-19的背景下不太可能有益(Qaseem等,2020)。而由于缺乏令人信服的证据,包括美国国立卫生研究院(Kiley,2020)和世界卫生组织赞助在内的一些临床试验已经停止。并且,对重大副作用的担忧仍然存在(Downes等,2020;美国食品和药物管理局,2020)。

当然,在与COVID-19相关的研究中,还存在一些科学质量差以及科学传播不畅的例子(Day,2020;Schwitzer,2020)。但是,由于对有问题的初步研究的公众代表和名人背书而起飞的羟氯喹的争议,凸显了科学沟通不畅时可能出现的广泛的不良后果,包括降低COVID-19研究工作效率,例如招募参与者进入精心设计的临床试验将变得更加困难(Ledford,2020);激起了对可疑公共投资的进一步研究(Herper和Riglin,2020);导致药品分配决策失误(Mahase,2020a)和资源短缺(加拿大多数省份报告了羟氯喹短缺,这可能影响到慢性免疫性疾病患者)(Mendel等,2021),鼓励不必要且具有潜在危害的处方(Lovelace,2020),以及创造更高且不合理的公众期望(如23%的加拿大人和30%的魁北克人错误地将这种药物认为是有效的)(Everts和Greenberg,2020)。最初的炒作和随后撤回的研究结果助长了阴谋论(Mikkelson,2020),而这也被用来分化公共话语。但最大的问题可能是这会导致公众对科学的信任度下降(Laurent,2020)。

尽管有越来越多的证据表明羟氯喹不起作用,但仍有一些人依然相信羟氯喹。而部分原因则是由于与美国(前)总统特朗普等著名政治家的对于它的认可与支持,使得羟氯喹已经与特定的意识形态立场联系在一起(Dearment,2020)。一旦这个想法成为他们个人身份的一部分,那么想要改变就会变得非常困难(Kaplan等,2016)。

3.公众认知

在疫情期间建立和维持公众信任,包括对科学和科学机构的信任尤为重要(Balog-Way和McComas,2020;Udow-Phillips和Lantz,2020)。例如,有一些证据(尽管这些证据本质上是观察性的)表明,对相关机构的信任与采取必要的预防行为的可能性是相关联的(Devine等,2020;Fukuyama,2020;Goldberg等,2020;Lep等,2020)。例如,法国的一项分析发现:“高信任度地区比低信任度地区减少与非必要活动相关的流动性更为明显”(Bargain和Aminjonov,2020)。这项研究与澳大利亚的一项研究相一致,该研究将对政府和卫生当局的信任与更多地采用身体距离和卫生相关行为联系起来(Seale等,2020)。从约翰·霍普金斯大学专门对科学的不信任的研究发现,这与未采取预防性策略(如保持身体距离)以及不听取公共卫生专家对COVID-19的建议密切相关(Barry等,2020)。人们还发现,对相关机构缺乏信任与将COVID-19神话以及阴谋论的信念增加有关(Pickles等,2020)。

加拿大公众正密切地关注着疫情的事态发展。例如,2020年6月卡尔顿大学的一项调查中发现,82%的加拿大人每天”(53%)或“大部分时间”(29%)都在关注COVID-19新闻(Greenberg和Everts,2020)。因此,公众正在观察建立科学理解的混乱但通常被掩盖的过程(虽然这其中可能包括一些失误)和科学共识的本质转变。 他们看到了引人注目的头条新闻、撤稿和科学专家之间的分歧。因此,人们担心许多不太理想的科学表征会侵蚀公众的信任(Drage O’Reilly,2020),尤其是随着疫情的蔓延,以及一些研究表明中提到的全球情绪从恐惧转向沮丧和愤怒的转变。(Lwin等,2020)。

伦敦经济学院最近的一项研究表明,COVID-19危机可能使人们,尤其是在那些很少或没有受过科学教育的公众对科学家的看法产生负面影响(Aksoy等,2020a)。具体来说,研究人员以过去的流行病为指导从而得出结论,COVID-19危机“将降低人们对科学家个人的信心,恶化其对科学家是否诚实的看法,并削弱人们对科学活动有益于公众的信念”(Aksoy等,2020年a)。另一项来自法国的调查发现:羟氯喹的垮台和口罩使用政策这两个分化严重的话题造成对科学的信任度下降10%(Matthew,2020)。

迄今为止,加拿大围绕COVID-19的公共话语并没有像我们在美国和其他一些国家看到的那样两极分化(Merkley等,2020;Padilla和Hipola,2020)。他们对于卫生和科学机构的信任度相对较高(加拿大统计局,2020)。如果被问及相关问题,大多数加拿大人仍然会说他们对学者、医疗保健提供者和公共卫生官员有信心(加拿大统计局,2020)。尽管如此,我们不应该自满(Robinson,2020)。有一些疫情相关的证据表明:人们对科学的信任正在下降,许多加拿大人认为科学界是精英主义者(安大略科学中心,2017;Semeniuk,2018;Weber,2019)。其他研究表明,疫情可能导致公众对公共机构的信任普遍且长期地下降(Aksoy等,2020b)。此外,在特定人群尤其是土著居民的背景下,还会有些复杂的信任问题需要考虑(加拿大政府,2019;Kolopenuk,2020),因为这些人在现有的研究机构中得到的服务很差,甚至还可能遭受到伤害。

信任可能会很快丧失,并带来可怕的后果(Robinson,2020)。事实上,公众对科学的看法和信任问题在疫苗接种的背景下可能会变得更加突出。研究发现,对科学缺乏信任与接种COVID-19疫苗的意愿下降有关(Palamenghi等,2020)。许多加拿大人已经对所有疫苗都有所顾虑,犹豫不决的情绪也正在上升。2020年8月的一项调查发现,只有46%的加拿大人同意“一旦有疫苗,他们就会接种”,而五分之三的加拿大人担心安全问题(安格斯·里德研究所,2020)。反疫苗团体的言论显然对公众的看法产生了不利影响,部分原因是由于它利用并激起了公众对相关科学充分性的担忧(Crow和Stacey,2020)。鉴于对疫苗研究过程,尤其是在美国,可能会受到政治干预的担忧(Lafraniere等,2020)以及科学机构和科学知情政策决策的信任受到侵蚀相关的社会和健康问题似乎可能会加剧。事实上,2020年8月的一项调查发现,“78%的美国人担心COVID-19疫苗批准过程更多地是由政治而不是科学驱动”(Silverman,2020)。

4.传播与科学界

显然,创建准确、平衡和可信的科学表征的一个重要组成部分是确保科学工作以透明的方式良好进行,其中就包括确保公众可以访问相关数据(例如,配置可公开访问的数据存储库)。人们愈加担心COVID-19科学的生产和传播的压力导致科学质量下降(Dinis-Oliveira,2020)。制造混乱和失去公众信任的最快方法之一是发表和宣传不能令人信服的、粗心的或是欺诈性研究(Yarborough,2014)。不幸的是,在这个恐慌的、疫情出版时代,这种事情可能发生得太频繁了(Retraction,2020;Steinberg,2020)。正如一位评论家所言:这造成“破坏有效的循证反应”的“大量低质量的研究”的出现(Glasziou等,2020)。这包括高调和频繁撤回经过同行评议的期刊文章(Yeo-Teh和Tang,2021),尽管目前还不清楚撤回率如何(Abritis等,2021),但截至本文撰写时,监督此类活动的实体单位“Retraction Watch”共报告了36项被撤回的COVID-19研究。

虽然对现有研究机构和激励结构的详细分析超出了本文的范围,但保持研究过程的完整性应该是一个优先事项,这也是不言自明的。在疫情期间,可以理解紧迫感(Tingley,2020),但是对快速结果的渴望不应以侵蚀科学标准为代价(Pang和Elkhodiry,2020)。正如Alex John London和Jonathan Kimmelman所言,“危机不是降低科学标准的借口”(London和Kimmelman,2020)。这一点也得到了H. Clifford Lane和Anthony Fauci的呼应。“稳健的科学以及合乎伦理的临床研究仍然是对COVID-19患者进行有效治疗和预防的最快也是最有效的途径”(Lane和Fauci,2021)。不幸的是,有一些证据表明,目前正在进行的许多研究通过对临床试验数据库中的数据来进行,预计只会产生“低水平的证据”,因为几乎没有高质量的随机对照试验。因此,“大多数研究可能不会产生有意义的科学证据”(Di Girolamo和Meursinge Reynders,2020;Pundi等,2020)。一味的追求速度也会给相关科学的发表以及向公众和决策者的表述带来问题。例如,有人担心大量的论文提交会像引发羟氯喹争议的论文所强调的那样(Locher等,2020)给同行评审过程带来压力,并且“薄弱的,甚至错误的研究结果会被传播、放大并有可能进入科学和大众话语之中”(Bell和Green,2020)。虽然这其中一些已被迅速撤回(Retraction Watch n.d.),但一旦作品在大众媒体和社交媒体中传播,就很难挽回损失,这也包括对公众信任的负面影响(Wysong,2020)。

为了应对这些担忧,一些关于如何改进发布和同行评审流程的建议被提出(Bauchner等,2020),例如建立新的编辑标准以在突发公共卫生事件期间保持研究质量,并要求同行评审员接受充分培训(Bazdaric和Smart,2020;Palayew等,2020)。一些期刊,其中包括涉及最近备受瞩目的COVID-19相关撤稿事件的《柳叶刀》(Medical Xpress,2020;Rabin,2020),已经提出需要调整同行评审流程,以确保对相关方法和数据进行更严格的审查(Caulfield,2020a)。

解决预印本,即同行评审前的研究发布的爆炸式增长也至关重要。(Van Schalkwyk等,2020)。预印本可以成为传播数据和从同事那里获得建设性批评意见的宝贵工具。(大多数期刊,包括80%的最具影响力的期刊,允许在提交前传播预印本)(Massey等,2020)。但预印本也可能导致未经核实的不良研究的传播,从而混淆公共话语(羟氯喹问题就始于预印本)。在疫情期间,预印本以难以置信的高速度进行生产和获取。它们对公众和政策的讨论产生了影响(Majumder和Mandl,2020)。一项研究发现(讽刺的是,这是一份研究预印本的预印本),疫情使得学术界、公众和新闻媒体对预印本的参与度增加。例如,他们发现“COVID-19预印本的访问和传播是非COVID-19的预印本的15倍”(Fraser等,2020)。因此,一些学者正在努力开发一种非正式的、公众可访问的、快速的预印本审查,这将有助于向公众和政策制定者提供信息(Eisen和Tibshirani,2020)。

除此之外,还需要考虑科学家如何在社交媒体上或是直接向公众展示他们的工作。例如,如何在社交媒体上分享工作既可以塑造对作品的后续引用,也可以塑造公共和政策话语(Kousha和Thelwall,2020)。科学界面临着越来越大的压力,使得他们以过于热情的方式展示自己的工作。事实上,在整个知识创造过程中,从提交资助(Matthews,2016),到撰写成果(Vinkers等,2015),到制作机构新闻稿(Yavchitz等,2012),再到与大众媒体的互动(Kamenova和Caulfield,2015),都存在着鼓励科学炒作的力量和激励措施(Bubela,2006;Bubela等,2009;Caulfield和Condit,2012)。而正如我们在其他领域看到的那样,这种炒作(Ball,2015)会对公众理解科学和卫生政策(Caulfield,2018)、相关产品和疗法的营销(Caulfield等,2016)又或是(Master和Resnick,2013)公众的信任(Resnick,2019)产生深远的影响。

科学界必须继续参与公共对话,这包括质疑用于进一步分化公共表征的错误陈述和谎言。但是对于研究界的人来说必须要以审慎和准确的方式描述他们的工作(Leeming,2018),包括反思这项工作的局限性以及它如何适应更广泛的证据体系。

对于广泛的社区来说,有意义地参与科学对话同样重要,特别是为公共卫生干预措施提供信息的研究(Tworek等,2020)。这些干预措施既有预期的后果,也有意想不到的后果,以及经济、社会和健康负担分布不均等问题。在COVID-19的背景下,有证据表明一些社区正经历不成比例的疾病负担。与此同时,对疫苗研究过程等的不信任程度也在增加(Hoffman,2020)。在卫生和社会科学领域的最佳实践研究中,从研究问题的提出、方法设计、研究行为,到结果的解释和传播或交流,都越来越多地整合了社区合作伙伴和患者的声音。当科学发现可能被解释为导致对个人、社区或人群的污名化或公开的种族主义时,最后一点是必不可少的。这种公众参与的理念体现在加拿大的三大研究理事会政策声明中:涉及人类研究的道德行为(CIHR等,2018)和国家以患者为导向的研究战略(CIHR和加拿大政府,2019)。公认的参与需求是基于如果受研究影响最大的人是积极的合作伙伴,公众信任可能会得到加强这样一个前提。虽然超出了本文的范围,但土著健康研究则更进一步,逐渐由由土著社区进行领导和控制(FNIGC,2021)。

5.公共卫生政策与科学传播

地区、国家和国际公共卫生机构是疫情期间科学信息的重要来源。尽管来自世界卫生组织、美国疾病控制和预防中心(CDC)和加拿大公共卫生局等机构的一些建议引起了争议,但临床医生、卫生保健机构、教育工作者、公众和政治家都会向公共卫生当局寻求证据的更新以及如何最好地进行管控的建议(卡尔顿新闻编辑室,2020;Goldberg等,2020)。因此,以保持公众对科学和相关机构信任的方式进行科学传播至关重要。

例如,公共卫生当局应该诚实和清楚地说明用于提供建议的科学状况(Leask,2020;Mello等,2020;Robinson,2020)。这包括“对新型冠状病毒和COVID-19的已知和未知的情况保持透明和公开”(Pak和Adegboye,2020)。无论其理由多么高尚,无凭无据的或过于简单的教条式的利益或危害声明只会助长两极分化。从长远来看,这似乎有可能对公众信任以及对科学和科学家的看法造成真正的损害。由于视觉媒体不同于印刷媒体,我们还必须注意传播模式。为了保持清晰和维护公众信心,需要发言人、背景和信息的一致性(Luth等,2013)。

如前所述,关于在公共场合使用口罩(Zhang等,2020)的建议不断变化,已经被指出可能是引起公众不信任的的一个“引擎”(Urback,2020)。评论员声称,这一指导方针的改变或者说是那些对口罩政策持批评态度的人所称的不断变换观点(多伦多太阳报,2020)促使公众对公共卫生机构的信任度下降(Gerson,2020)。在这种情况下,公共卫生当局应该对模棱两可且不断变化的证据进行坦诚相告。正如公共卫生专家Rutter等人(2020)所指出的,在疫情期间,“大多数数据都是有缺陷或不完整的”,我们需要“对此保持诚实和透明”。当然,科学几乎总是这样展开的而并非疫情所独有的。因此,确保公众理解科学研究的本质和知识转化的过程也至关重要。

在疫情期间,公共卫生决策通常需要使用不太理想的证据体系(Greenhalgh,2020)。而基于新兴科学的建议将会(也应该)演变。当新的证据和(或)社会条件发生变化时修改原有立场不应被视为整体的失败。公共卫生官员可能倾向于提供强有力和明确的信息是可以理解的,但明确证据的模糊性也很重要。有证据表明,对不确定性保持透明实际上是可以提高可信度(Ratcliff等,2018)、信任(Fleerackers,2020)以及公众理解(Jenson等,2011;Porter,2020)。公共卫生当局可以提供一个清晰且可行的信息,以准确反映现有科学的方式调动我们的共同价值观。事实上,正如科学传播专家Dominique Brossard所指出的:“当一天结束时,最好说‘尽管我们不能100%确定但目前的最佳实践是这样,一旦我们知道更多,我们会第一时间让您知道”(Drage O'Reilly,2020)。

一些人建议,重要的是向公众提供可支持的理由,说明为什么会需要额外的预防策略,包括有关证据和目标的细节(Seale等,2020)。公共卫生机构也需要使用广泛的交流平台,特别是社交媒体,以确保科学知情信息在公共话语中发挥主导作用(Lovari,2020)。这可能包括与社交媒体平台合作,以促进与“来自公认的卫生当局的建议链接”的“升级”(Limaye等,2020)。

或许最令人担忧的是政治影响力的问题。以科学为基础的卫生机构必须以独立的方式做出决定,不受政治动机的干扰。否则这些机构影响公共卫生的能力会大打折扣。如美国食品药品监督管理局对康复期血浆治疗的信息和可疑批准(Kupferschmidt和Cohen,2020;McGinley等,2020)和美国疾病控制中与预防心的对无症状个体检测的政策变化(Sheridan,2020;Troisi,2020)都强调了政治干预如何影响公众信任和科学的公共表征(Wilson,2020)。

6.媒体报道

媒体如何报道科学,尤其是在疫情期间(Gozzi等,2020;Liu等,2020),也很重要。它会影响公众的看法和态度(Zheng等,2020)、政策的制定、临床实践和研究的重点。而新闻报道也会导致错误信息的传播和公共话语的两极分化(Green等,2020)。那些无论是在电视、广播、平面媒体还是在线平台等大众媒体工作的人都应该注意不要炒作或歪曲科学,包括结果的确定性(Abbas和Lamb,2020;Strazewski,2020)。真正改变游戏规则的突破是少之又少,例如只有不到10%的实验药物被批准用于临床且有望进入临床试验(Lowe,2019)。实际上,科学研究是一个反复的且总的来说很缓慢的进程。然而,媒体却更喜欢近期收益的明确声明。

有许多记者组织强调准确和有分寸的报道的重要性(2020年初稿;Hanage和Lipsitch,2020;Mulcahey,2020;加拿大科学媒体中心,2020)。尽管如此,仍有许多报道并不理想,正如羟氯喹的报道那样产生了重大影响。正如科学传播专家Saitz和Schwitzer (2020年)在分析中所指出的那样,新闻媒体经常关注和炒作一项研究,过分强调研究结果的潜在意义,而没有将研究置于现有证据的背景下。

一些人还认为,媒体所报道的内容尤其是在疫情早期是存在一些问题的。例如,一项研究发现,电视新闻报道大多强调死亡和死亡率,而很少谈到与预防行为相关的科学(Basch等人2020)。

虽然新闻媒体确实可以改进他们的做法,但我们要知道媒体上出现的许多错误信息和炒作都来自研究人员和研究机构(Caulfield和Condit,2012;Woolston,2014)。例如,新闻稿中对研究的表述,而这些表述通常是对研究成果的炒作,与公众对科学的表述是存在关系的。当然,许多关于COVID-19科学的错误信息都发生在社交媒体上。这些信息不是由专业记者而是由社交媒体平台的用户创造和传播的。事实上,社交媒体被认为是COVID-19错误信息的主要驱动力,并且那些从社交媒体获取新闻的人则更可能去相信错误信息 (Bridgman等,2020;Caulfield,2020b)。尽管如此,大众媒体仍然是疫情信息的一个重要来源,并且对如何看待和利用科学产生重大影响。

7.讨论和建议

科学一直处于各种外部压力之下,包括意识形态的要求(Baran等,2019)、军事和国防需求(Finkbeiner,2018),以及无处不在的利益动机。当然,学术界的激励机制,奖励出版数量和“影响因子”,而不是质量和社会效益(Plackett,2020)也或好或坏的塑造了研究企业。政府、资助机构和研究机构就如何支持和资助研究而做出的政策决定(这其中包括了几乎每个加拿大研究资助机构都接受的商业化推动)(Caulfield和Ogbogu,2015)有助于影响该研究的完成方式以及对公众的表述。

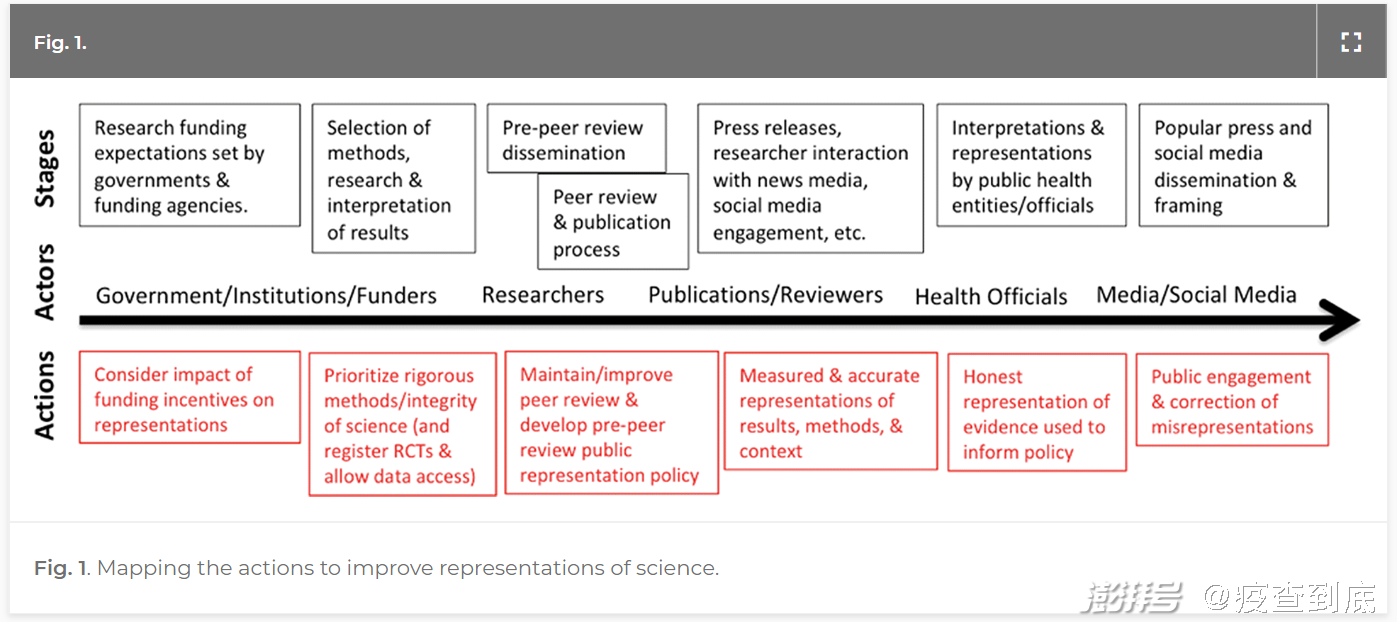

我们认识到,对这些复杂的、相互关联的、系统性的影响研究的公共表征的因素进行深入思考是非常有必要的。我们也认识到,改进科学表征本身并不一定会带来更好的政策和更知情的公众。这些都是巨大而复杂的挑战。但我们在这里的目标比较狭窄,只关注参与COVID-19科学传播的几个关键行动者(见图1)。在疫情期间,科学的传播方式已经对公众的看法、健康和科学政策以及预防策略的采纳产生了影响。但是在这次公共卫生危机中暴露出来的传播问题并不是第一次出现。事实上,在许多方面,它们都凸显了许多长期关注科学传播方式的负面影响。这其中包括与研究结果的解释、出版过程、新闻稿和媒体报道有关的问题。因此,我们提出了一些超越疫情相关性的可广泛适用建议:

1.研究界包括资助机构、研究机构、伦理审查委员会、研究人员和出版商,应该优先考虑并捍卫研究过程的完整性。联邦、省和机构研究的资助机构,以及研究机构,应该考虑他们的标准、激励措施和评估过程如何影响科学的建构和向公众传播。

2.研究人员应该在整个知识创造和转化过程中以一种可衡量的方式展示他们的工作,将他们的结论置于更广泛的证据基础中,并考虑所用方法的局限性、优势和弱点。相关科学组织应考虑接受这项建议,并将其作为一项义务。

3.证据、数据和方法的透明度有助于科学在公众中进行慎重和准确的表述。这就要求研究人员将数据和结果,尤其是临床试验的数据和结果,存放在适当的可供公众访问的存储库中(如clinicaltrials.gov)。

4.研究人员应监控他们的工作(以及与其专业领域相关的工作)在公共领域的表现,并在适当的时候,使用包括各种社交媒体平台等一系列媒体,纠正公众的错误表述。研究人员在开展这类公众参与活动应得到支持、认可和激励,并在需要时获得适当的培训。

5.不管外界压力如何,同行评审的标准应该保持高水准。研究界,如加拿大卫生研究院、自然科学和工程研究委员会、社会科学和人文科学研究委员会、加拿大科学院委员会等机构应与学术出版商密切合作,制定在危机时期处理同行评审的策略。并且,这项工作应考虑如何提高同行评审过程的可持续性,而目前这一过程主要依靠学者们志愿服务的时间。

6.重点关注如何在公共领域进行展示未经同行评审的研究结果(如预印本),其中包括强调结论的初步性质。研究资助机构、大学、学术期刊、科学协会等需要进一步考虑预印本的地位,以及如何应对它们对公共话语可能造成的伤害。

7.研究机构和研究人员在向公众发布新闻稿或制作出版物时,不应夸大研究(包括临床试验)的益处或影响,应在现有的和可获得的证据(包括临床试验结果)的背景下开展工作,并注意所用方法的局限性。作为传播过程的一部分,研究人员和研究机构应考虑编写摘要,让公众和研究结果最相关的受众及社区都能查阅。

8.公共机构,如公共卫生当局以及省级和联邦监管机构,应该对用于决策的证据(和其他考虑因素)保持透明,包括不确定时期对当前知识状况和科学性质变化的诚实评估。公共机构也应避免教条主义,在解释和表述科学时不受政治干预。

9.新闻媒体以及更广泛的大众媒体应该努力以尽可能准确和详实的方式展现科学,包括不要夸大结果的重要性或转化时间框架,不要不适当地推断超出研究范围的结果。记者还应在现有证据的背景下进行研究,并认识到特定方法的局限性以及轶事、证词和单一研究的有限科学相关性。

10.研究人员和科学传播者必须意识到,研究有可能以伤害个人、社区或人群的方式被解读。如羞辱、污名化或种族主义等。应与研究参与者合作进行交流,并在整个研究过程中听取他们的意见。

原文:Timothy Caulfield, Tania Bubela, Jonathan Kimmelman, and Vardit Ravitsky. Let’s do better: public representations of COVID-19 science. FACETS. 6(): 403-423. https://doi.org/10.1139/facets-2021-0018

关于作者:Timothy Caulfield是加拿大卫生法和政策研究主席,法学院和公共卫生学院教授,以及阿尔伯塔大学卫生法研究所研究主任。他对干细胞,遗传学,研究伦理,科学的公共表现和公共卫生政策等主题的跨学科研究使他能够发表350多篇学术文章。Caulfield还是屡获殊荣的纪录片电视节目A User's Guide to Cheating Death的主持人和联合制片人,该节目已在60多个国家/地区播出,包括在北美的Netflix上播放。

翻译|陆胤宏

校对 | 卢蔷

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司