- +1

8天分账2000万,《开棺》的“破题”方法论|专访奇树有鱼李思文

原创 GuDuo骨朵编辑部 骨朵网络影视

文 │ 经纬

8天分账2000万。

网络电影《开棺》上线8天的票房成绩,已达到甚至超过近期院线市场单日总票房的规模,若论单片分账,也丝毫不逊于院线电影。

在院线市场受疫情冲击几近停摆,网络电影市场整体也并不太稳定的大环境下,由奇树有鱼、众乐乐影视联合打造,林珍钊监制,成思毅导演的《开棺》能有这样的好成绩,无疑为行业带来了生机与活力。

从题材类型上看,《开棺》以刑侦悬疑故事为主线,巧妙地融入民俗和盗墓的元素作为商业卖点,这样融合多重题材类型和商业元素的做法或是其能够迅速吸引观众,打开市场获取高票房的密码。

5月2日,《开棺》在腾讯视频和优酷双平台上线后,迅速点燃了已沉寂数月的网络电影市场。影片不仅取得了14小时分账416万、3天分账1155万、5天分账1555万、8天分账2000万+的票房成绩,在内容口碑与营销话题等一系列因素的助推下,该片的网络热度也极速升温,上线当天即登顶骨朵网络电影热度榜,此后连续一周持续霸榜。

成绩斐然的背后,是一条怎样的创新和探索之路?为此,我们与奇树有鱼副总裁、《开棺》总制片人李思文聊了聊这个项目的选题、制作、市场等方面的话题。

类型融合令人耳目一新,

反转设计、反套路创作助推高票房

《开棺》以四个盗墓贼在开棺之时遭遇惊魂邪煞,逃离墓葬之后又接连惨死家中的盗墓故事为开篇和悬疑点,开启了后续命案调查的刑侦主线剧情。盗墓+刑侦+悬疑+民俗,在网络电影市场上以“鬼吹灯”和“盗墓笔记”等IP为主的盗墓题材片内卷甚至泛滥的大环境中,该片的多重题材和类型的融合令人耳目一新。

一方面,该片并没有陷入传统盗墓题材“一惊一乍到底”的故事套路,而是盗墓为引,悬疑做底,刑侦贯穿,民俗点缀;另一方面,全片两次反转,悬疑惊悚之余又有人性拷问,外加民俗及盗墓等元素,整个故事的氛围随着剧情往前推进,紧张与惊悚感层层叠加、环环升级,直至最后姜超饰演的林儒生的复仇和救赎,及韩栋饰演的沈春合的破案和“重生”,又让该片充满着人文关怀和正能量输出。

“《开棺》表达的人性具有复杂性、多样性,这种多样性也服务于故事的趣味、事件的反转,希望让观众随着情节的发展、人物的成长,跟随人物的遭遇去感受整个故事。”《开棺》监制林珍钊此前在接受媒体采访时这样总结。

李思文则从项目选题策划、内容创作、宣发营销等层面向骨朵详细介绍了《开棺》的创新与突破。他表示,奇树有鱼一直以来都在积极推行内容创新战略,避免题材同质化,《开棺》的故事策划早在2020年底就完成了,并未局限于网络电影市场,而是将视野放在全球影视领域,寻找值得拓展和创新的主流商业类型。

在这样的项目开发思路的指引下,在项目之初,《开棺》的剧本创作就很明确要摒弃之前网络电影的一些创作方法或者说套路,也先不考虑商业性,就先从题材类型上以创作一个优秀的院线电影为标准,考虑怎么把剧本做好。“这个片子也算我们的一种尝试,现在来看虽然来看不无问题,但还是很有收获的。”

“首先,在演员层面上,合适是最重要的”,李思文认为,网络电影选演员不一定要请最热的,或者有流量的,只要角色合适、演戏扎实。其次,选角也会在剧情的反转设计和营销借力上作出相应考量,比如几个盗墓贼的扮演者就是选取了剧集版《鬼吹灯》里面的几个重要角色,“但我们又是反着来,姜超不是来盗墓的而是复仇和救赎,这样的反向选角思路,观众在期待之余也会有很多意想不到的惊喜。”横切面,用合适的选角和期待的阵容,最大化打开用户;纵切面,用创新的类型和扎实的故事,吸引观众看完。

在宣发层面,李思文介绍,《开棺》在宣发策略上跟大多数主流的影视作品一样,目前还是集中以短视频渠道为主。“因为短视频渠道的用户人群比较广,涵盖了大量人群。另外,《开棺》前期也结合平台的会员用户做了线上试映和调研报告,会员用户的反馈和喜好对我们帮助还挺大的,所以在后期的渠道选择和物料内容上,我们也都做了有针对性的投放和设计。”

题材创新,专注内容

才能赢得市场

根据骨朵数据统计,2021年全年上线网络电影共540部,在近几年提质减量的大趋势下,数量再创新低。票房破千万的影片有65部,比2020年减少14部。

此外,在票房破千万的影片当中,IP改编占比由2020年的44.3%降至2021年的23.1%,降幅明显。而另一组数据则显示,在2021年上线的25部冒险类(盗墓、探险均属此类)影片当中,10部影片票房破千万,“鬼吹灯”系列减少至5部。

这一系列的数据情况表明,网络电影如今发展到第八个年头,再迷信IP,固守传统单一的所谓“红利”题材类型赛道已经很难再有大的突破和成绩,而类似《开棺》这样的原创作品及多重题材类型融合的创新模式或将成为“未来主流”。

今年一月份,同样由奇树有鱼出品的原创电影《阴阳镇怪谈》就融合了民俗、惊悚、喜剧等类型元素,上线首日分账便突破573万,创造网络电影史首日分账票房新纪录,目前以超4000万的票房成绩位居2022年度分账榜第一。该片导演张涛在接受骨朵采访时曾表示,敢做“第一个吃螃蟹的人”,勇于创新,把拼阵容、拼特效、拼场面转移到拼内容上来,作品才会冒头,行业才会有“钱景”。

奇树有鱼作为头部网生内容企业,李思文对公司近几年的内容赛道布局进行了详细分析。“一方面,在主流的网络电影商业类型赛道,我们推行精品化战略,一直在输出头部作品,比如动作类、冒险类、喜剧类、民俗惊悚类,并且尝试做类型融合创新和差异化打法;另一方面,我们不断坚持策划研发创新题材,也在重点布局现实题材等新赛道。”

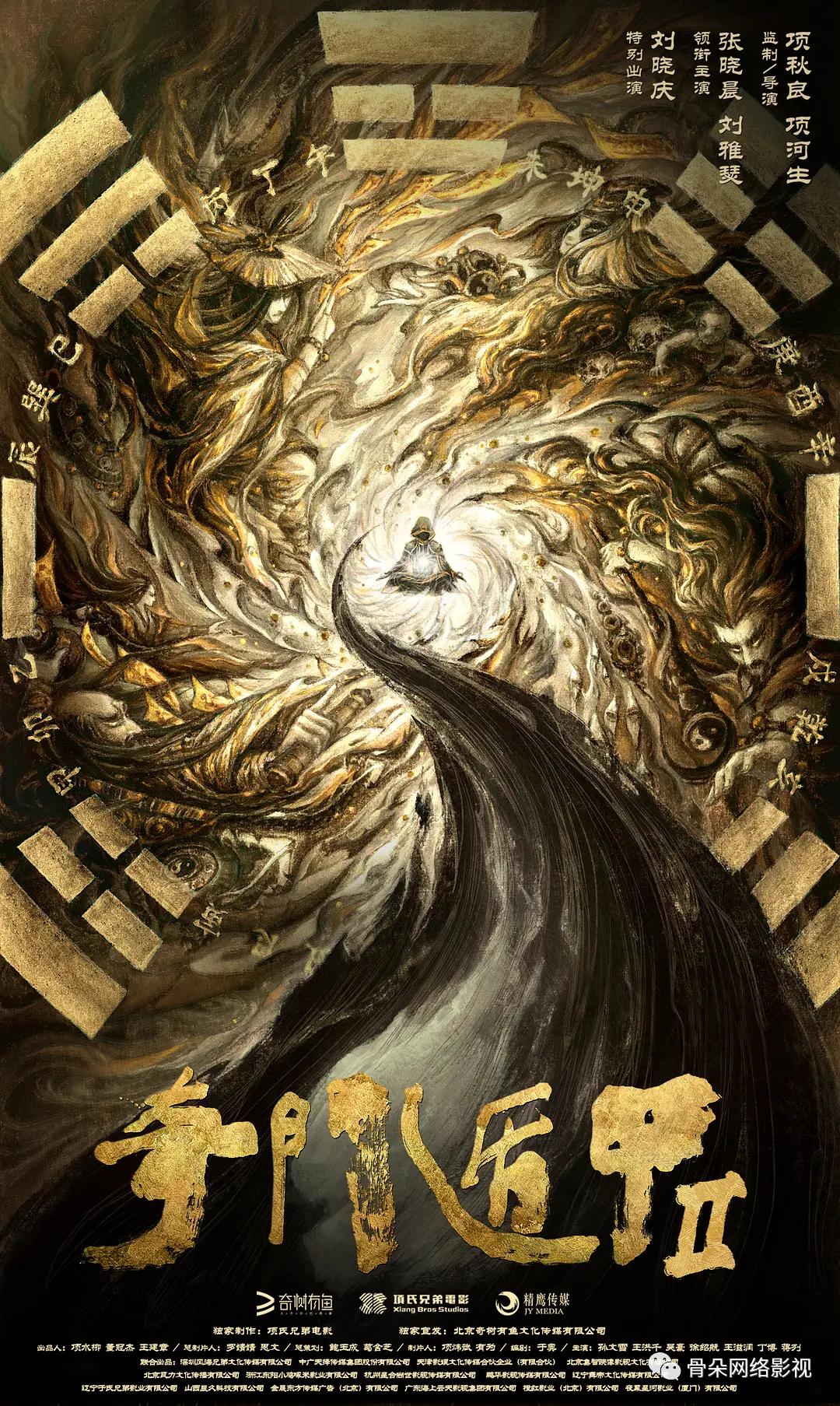

在主流类型赛道上,《奇门遁甲》《阴阳镇怪谈》等影片是其代表,传统类型融合新题材、新元素、新叙事进行突破创新,均获得了票房成功。而在开拓新赛道上,奇树有鱼近几年从现实题材的《中国飞侠》到科幻题材的《重启地球》,“敢于第一个吃螃蟹的人也都尝到了美味”。

《中国飞侠》以写实的笔触聚焦外卖员这一城市服务者群体,讲述平凡小人物,折射时代大情怀,引发普通观众共鸣,片中的喜剧元素让观众“泪中带笑”,最终总票房超2587万,更是为网络电影赢得了口碑,树立了“北京模式”新标杆。《重启地球》为网络电影打开了科幻题材新蓝海,以精心的故事、精良的制作和精准的营销赢得了超2005万的分账票房,也让更多从业者看到了中国科幻电影更多的可能性。

“我们的开发逻辑是,看好了某一个题材类型,就会专注做一部影片,并且尽可能做得最好,然后去实验用户是否买单。不只是票房收入的问题,而是通过这些作品,我们能更好地感知现在的网络电影用户们对内容喜好的变化。”

用户驱动,切实提质减量

方能助推行业良性发展

坚持用户驱动的奇树有鱼,在项目开发时会考量以下几个维度。“首先,我们会观察分析整个长视频网站的用户喜好,是类型片拥趸,还是即时关注社会话题,或是易与某种情感情绪共鸣;第二,我们也会对比全球范围内的影视作品,看有哪些新的内容能突破和创新,还有哪些全球热门影视项目能做本土化开发的;第三,我们也会深入研究当下社会,年轻人会选择什么影视娱乐内容。总的来说,就是一方面会在传统的网络电影主流赛道上继续做突破,另一方面也会进行新的赛道尝试。”

在李思文看来,其实《开棺》并不属于热卖题材,但属于院线中腰部类型题材,他们经过对用户喜好的深度调研,判断这种题材内容有很大的开发空间,再结合一些本土用户的喜好,进行了精品化制作。

此外,李思文还透露,早从去年开始,奇树有鱼就开始整体推行提质减量策略,“去年大概有20多部,今年规划15部,因为疫情可能在产量上还是有压力,但我们并不追求部数,而是把内容筹备做好再拍。”

“提质”意味着单片制作费升级。“我们现在有两类片子,一类属于头部的,可能数量相对较少,但这类片我们希望是能突破行业某一个维度的天花板,可能是在题材上的突破,也有可能是去尝试pvod这种模式,也可能是在剧作层面的突破,这种头部作品成本还是比较高的,大概在2000万到3000万,如《奇门遁甲2》的制作成本就达到了3000万,《开棺》成本也将近2000万。第二类,成本相对低一个量级,但也在千万级。”

但“提质”不是单纯“提制作费”。“成本高低并不是根本,不要盲目追求大制作,更根本的还是要把内容做好。”在李思文看来,目前的客观情况是,观看电影的用户至少有一半是不区分网络电影跟院线电影的,而且网络电影整体质量的确还没达到院线电影综合水准,所以当前院线市场颓势,也会导致整个网络电影市场出现波动。

“不是说疫情之下院线不行了,网络电影的春天就到了,我觉得只能说是机会,如果内容不行,怎么都白搭。”对话最后,李思文希望院线市场能尽快恢复蓬勃发展,这样才能带动主流观影人群的观影热情,同时网络电影也需要不断修炼、提升自己的内功。

做好内容,行业才能良性发展。

原标题:《8天分账2000万,《开棺》的“破题”方法论|专访奇树有鱼李思文》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司