- +1

卡尔维诺:巴黎是一本巨大的参考书,是一本查阅这座城市的百科全书 | 纯粹大家

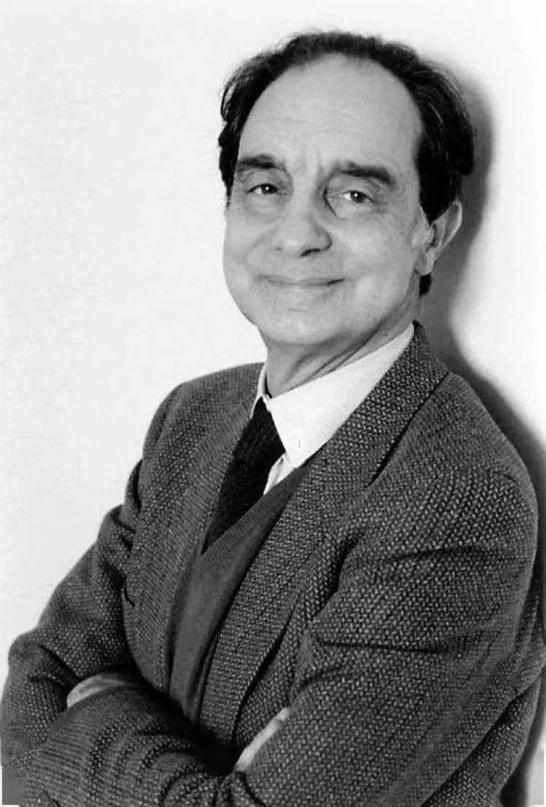

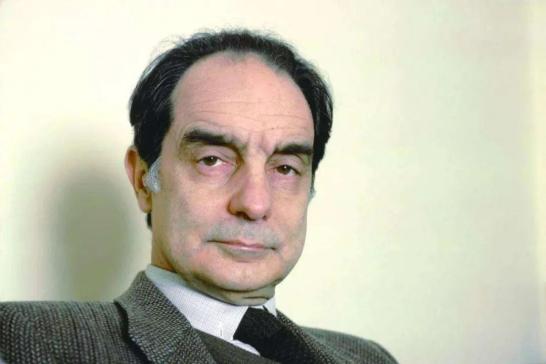

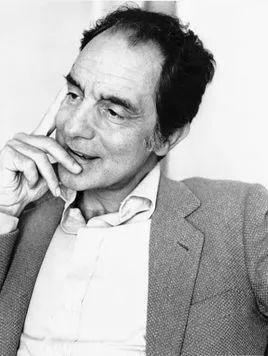

伊塔洛·卡尔维诺(1923.10.15-1985.9.19)

这几年我在巴黎有一个家,每年会来住一阵子,不过直到今天这个城市从未出现在我笔下。

或许要写巴黎我得离开远远的:如果说写作是因为想念、需要的话。或许得更投入,那么我应该从年轻时就住在这里:如果说赋予我们想像世界形体的是我们人生最初那几年,而非成熟期。

卡尔维诺三部曲:《分成两半的子爵》《树上的男爵》《不存在的骑士》

作者:[意] 伊塔洛·卡尔维诺 著 吴正仪等 译

出版社:译林出版社

出版时间:2011-08

我来解释清楚一点:一个场所必须变成内在场景,让想像开始在此定居,是为剧场。今天,巴黎在世界文学的许多篇幅中,和我们大家都读过,在我们生命中曾占一席之地的许多书本中都当过内在场景。与其说它是真实世界中的一个城市,巴黎,对我和上百万全世界各地的人一样,是透过书本得知的虚幻城市,一个经由阅读而熟识的城市。

从小读《三剑客》,然后是《悲惨世界》,同时,或随即,巴黎变成了历史之城,法国革命之城;稍晚,在青少年读物中,巴黎又变成波特莱尔,流传上百年的伟大诗篇、绘画、不朽的小说之城,巴尔扎克、左拉、普鲁斯特……

以前我以过客身分来此,巴黎是我参观的那个城市,是已为人所熟知我亦认得的意象,无须赘述的意象。如今人生际遇带我到巴黎来,有自己的房子,一个家;其实可以说我仍是一个过客,因为我的事业,我的工作范围始终不离意大利,但毕竟居住形态不同了,受制于家庭生活上百成千繁琐的实际问题。

说不定,将它融入我的个人经历、日常生活,抛开文学、文化在它意象上所加诸的那圈光晕,巴黎可以重新变成一个内在城市,那么我就可以写它了。不再是故事说尽的城市,而是我栖居的一个平凡无奇、没有名字的城市。

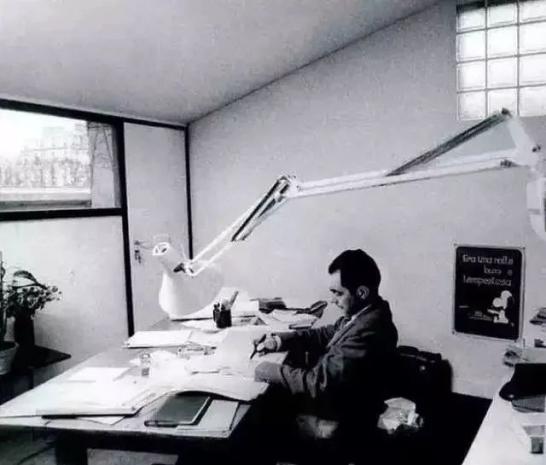

写作中的卡尔维诺

有几次我出自本能地将虚构故事背景安排在纽约,而我一生中在这个城市只住过短短几个月,谁知道为什么,大概因为纽约最单纯,至少对我来说,最简明扼要,一种城市原型:就其地形、眼睛所见及社会而言。

巴黎却十分浓浊,很多东西、很多涵意深藏不露。或许它让我有一种归属感:我说的是巴黎的意象,不是城市本身,然而又是城市让你一落脚立即感到亲切。

仔细想想,我从来没将任何一个作品的背景安排在罗马过,明明我在罗马住的时间长过在纽约,或许也多过在巴黎。另一个我说不出口的城市,罗马,另一个被写尽了的城市。不过,所写关于罗马的相较于关于巴黎的实在相形见绌:唯一的共同点是,无论罗马或巴黎都很难找到新鲜不至于重复的话题;至于新事物呢,任何一点改变都会立时有一群评注者蜂拥而至。

看不见的城市

作者: [意] 伊塔洛·卡尔维诺 著 张密 译

出版社: 译林出版社

出版时间: 2019-08

也许是我不具备与场所建立个人关系的能力,我总是有点半吊子,欲走还留。我的书桌彷彿一个岛:可以在这里也可以在那里。再说今天城市与城市正合而为一,原来用以分示彼此的歧异消失不见,成为绵亘一片的城市。

之所以有《看不见的城市》这个灵感,是鉴于我们之中甚为普遍的生活方式:有人不断由一个机场换到另一个机场,过的是他在任何城市所过雷同的生活。我常说,重复太多次都有点不想说了,我在巴黎的家是一栋乡间小屋,我的意思是从事写作,我的部分工作可以在孤独中进行,哪里不重要,可以是一栋与世隔绝的乡间小屋,可以在岛上,而我的这栋乡间小屋在巴黎市区。所以,在意大利主要是与工作相关的生活,来巴黎是当我能够或需要独处的时候,巴黎比较有此可能。

意大利,至少都灵和米兰,距巴黎只一个小时的航程。我住的地方上高速公路很近,所以去奥利机场很方便。当城内因堵车路上寸步难行时,我去意大利,举个例子,还比到香榭丽舍快。我也可以“通勤”,可能喔,说起来住在欧洲如同住在一个城市的日子不远了。

宇宙奇趣故事集

作者: [意] 伊塔洛·卡尔维诺 著 张密 杜颖 翟恒 译

出版社: 译林出版社

出版时间: 2019-07

同样地,一个城市不再被视为一个城市的日子也不远了:短距离移动比长途旅行需要的时间还更多。当我人在巴黎时可以说从不离开这间书房,不变的习惯是每天早上去圣日耳曼德佩买意大利报纸,来回都乘地铁,所以我不是闲荡人,像波德莱尔笔下神化的那位在巴黎街头瞎晃的传奇人物。

你看,不论国际旅行或城市间往来都不再是走过各式场所的一次探险,纯然只是从一点移动到另一点,之间的距离是一片空茫,不连续性。坐飞机旅行,是一段云中插曲,市区内移动,是一则地下插曲。

从我年轻时第一次到巴黎发现了地铁这个简便、全城就在我脚下的交通工具后,我就一直很信赖它。猜想我跟地铁之间的这种关系还与地下世界的魅力有关:儒勒·凡尔纳的小说中我最喜欢的是《黑色印度群岛》和《地心之旅》。也可能吸引我的是那份匿名的快感:我可以夹在人群中观察大家,保持绝对隐形。

马可瓦尔多

作者: [意] 伊塔洛·卡尔维诺 著 马小漠 译

出版社: 译林出版社

出版时间: 2020-01

昨天地铁里有一个光着脚的男人,既不是流浪汉亦非嬉皮,跟我及大多数人没有两样,戴着一副眼镜在看报纸,看起来像大学教授,典型的心不在焉忘了穿袜穿鞋的教授。那天下着雨,而他赤脚走路,没有人注意他,没有人好奇,隐形的梦想成真……当我所在环境让我自以为是隐形人时,我觉得无比自在。

上电视的感觉完全相反,摄影机对着我,把我钉死在看得见的我,我的脸上。我认为作者一旦曝光,损失不小。以前真正受欢迎的作家根本没人知道他们是谁、长什么样子,他们只是书皮上的一个名字,而这一点使他们拥有非比寻常的魅力。加斯东·勒鲁(Gaston Leroux)、莫里斯·勒布朗(Maurice Leblanc)(继续这个使巴黎神话在上百万人中流传的作家话题)是当时极受欢迎的作家,而我们对他们一无所知;还有一些更知名的作家,我们甚至不知道他们的教名,只有开头字母。我觉得对一个作家而言理想境界应该是接近无名,如此,作家的至高威信才得以远播。这个作家不露面、不现身,但他呈现的那个世界占满整个画面。像莎士比亚,关于他,没有留下任何画像让我们窥其相貌,也没有任何史料能真正说明他的二三事绩。今天,作家愈想越俎代庖,他所呈现的那个世界就愈空洞,作者亦被掏空,最后落得两败俱伤。

巴黎隐士

作者:[意] 伊塔洛·卡尔维诺 著 倪安宇 译

出版社:译林出版社

出版时间:2012-04

有一个匿名盲点,那才是写作的出发点,正因为如此,要界定我提笔写作的地方与环绕其外的世界的关系对我来说并不容易。

我在旅馆房间内可以写得很顺,那里,在我眼前的是一张白纸,别无选择,没有退路。也许这个条件在年纪较轻时更理想,世界就在那里,在门外,密密麻麻的讯息,寸步不离地跟着我,这般浓郁,我只需稍离一步就可以下笔。

如今某些东西变了,只在属于我的地方我才有办法安心写作,身边还得有书,彷彿随时得参考一些不知道什么资料。或许不在于书本身,而是书所建构的一种内在空间,宛如将我自己视为一间我理想中的图书馆。

然而,我始终没能拥有一间完整的图书馆,我的书总是散落各处,每次我人在巴黎想查一本书,那本书在意大利,而每次我在意大利想要查一本书,那本书又在巴黎。

这边写边查书的习惯差不多有十来年了,以前不是这样的。我写的东西,一切都来自记忆,一切都属于活过的经验,包括每一个文化方面的引述都应该原本就在我内心,属于我,否则就有违游戏规则,我就不能拿它当作素材诉诸纸上。

现在完全相反:就连世界也成为我偶尔参考的对象,而在这个书架及外面的世界之间并没有想像中的那道鸿沟。

意大利童话

作者:[意] 伊塔洛·卡尔维诺 著 文铮 马箭飞 魏怡 李帆 译

出版社:译林出版社

出版时间:2019-07

所以我可以说,巴黎到底是什么呢,巴黎是一本巨大的参考书,是一本查阅这座城市的百科全书:打开这本书,它给你一连串的资讯,包罗万象为别的城市望尘莫及。

我们来看商店,它提供一个城市所能有的最开放、最具号召力的话题:我们难道不一直是沿着商店在阅读一个城市、一条街和一段人行道。有些商店是一篇论文的几个章节,有些是百科全书上的词条,有些则是几页报纸。在巴黎有乳酪店陈列着上百种不同的乳酪,各自标着名字,有外头裹了一层灰的乳酪,有核桃乳酪:是一种博物馆,乳酪罗浮宫。由这些乳酪看出一个文明的多样性,让为数可观的相异形式存活下来,使产品就经济角度来说得以营利,同时维持其不同风貌,只要前提是提供选择,不违乳酪体系、乳酪语言。不过主要还是分类学、命名学的天下。如果哪一天我想写乳酪,可以出门去参阅巴黎,当它是乳酪百科全书。或者去某几间杂货铺,那里找得到属于上个世纪的异国情调,殖民主义初期商业气息浓厚的异国情调,我们可以说来自万国博览会。

伊塔洛·卡尔维诺·短篇小说集

作者: [意] 伊塔洛·卡尔维诺 著 马小漠 译

出版社:译林出版社

出版时间:2010-09

在某一种商店内你会感受到这就是让人面对文化,即博物馆时心领神会的城市,博物馆反之又赋予日常生活形形色色以意义,使得罗浮宫各厅与商店橱窗连成一气。我们大可说街头种种随时能收入博物馆,或博物馆随时可将街头种种收纳进来。

所以我最喜欢的博物馆是题献给巴黎生活及历史的嘉年华博物馆并非偶然。

伊塔洛·卡尔维诺

视城市为百科全书、集体记忆其来有自:想想看哥德式教堂的每一个建筑细部与装饰,每一处空间与元素都牵涉到全方位学问的认识,表示在其他涵构可以找到相对应之处。

同样地,我们可以“阅读”城市如同一本参考书,例如“阅读”圣母院(透过维奥尔·勒·迪克的维修),一个柱头看完再看一个,一束拱筋看完再看一束。同时,我们可以像阅读集体无意识那样阅读城市:集体无意识是一本厚重目录,一本厚重的动物寓言故事;我们可以将巴黎诠释为一本梦之书,一本收藏我们无意识的相簿,一本妖魔大全。所以身为稚龄女儿玩伴的我这个父亲的行进路线上,巴黎可供查阅的有植物园里的寓言动物,鬣蜥和变色蜥蜴悠哉悠哉的蛇园和爬虫区,史前动物,以及我们的文明摆脱不掉的龙窟。

我们身外有形的无意识妖魔与幽灵是这个曾为超现实主义首都的城市的固有特色。因为巴黎,早在布勒元素,全城无处不见超现实主义留下的足迹、曳痕,那正是强调影像魅力的一种方法,像在某些超现实风格的书店里,或在某些规模不大,例如冥河,专放恐怖片的电影院里。

卡尔维诺意大利童话故事

作者:[意] 伊塔洛·卡尔维诺 著 彭倩 毛蒙莎 译

出版社:上海人民美术出版社

出版时间:2021-08

巴黎的电影院也是博物馆,或供查阅的百科全书,我指的不光是电影资料馆浩瀚的影片,还有拉丁区里密密麻麻的所有电影放映室。

在这些窄小、臭哄哄的放映室里,你可以看到巴西或波兰新导演刚拍完的片子,也可以看到默片或二次大战时期的老片。稍微留点神加上运气,每个观众都能将电影史一片片拼凑起来。

像我最迷三十年代的电影,因为那个时候电影对我而言就是全部的世界。在这里我可以获得成就感,我是说寻找失去的时光,重看我少年时期的电影或补上当年失之交臂,我以为再也看不到的电影。在巴黎你永远有希望找回你以为失去的,找回过去,重归己有。另外一个看巴黎的方法是:一间偌大的失物招领室,有点像《愤怒的奥兰多》里的月亮,收集世间所有遗失的东西。

安德烈·柯特兹《巴黎沃吉拉德街》 (摄影)

我们现在谈的是癖好收集者的辽阔无垠的巴黎,这个城市引诱你收集所有东西,囤积分类重新分配,像在考古现场一般在这里寻寻觅觅。属于收集者的城市,同时可以是一次存在的冒险,藉物研究自己,勘测世界并且自我实现。不过我不算具备收集者精神,或许应该说只有像老电影画面、回忆、黑白幻影这类触摸不着的东西我才有收集的欲望。

我得到的结论是,我的巴黎是成熟期的城市,我是说我不再以青少年冒险犯难发现新大陆的眼光来看它。

文字世界和非文字世界

作者: [意] 伊塔洛·卡尔维诺 著 王建全 译

出版社:译林出版社

出版时间:2018-05

我与世界之间的关系由探索改为咨询,也就是说世界是所有资料的总合,独立于我之外,这些资料,我可以比对、组合、传送,也许,偶尔有节制地享受一下,但自始至终保持外人身份。我家下面有一条老旧的环城铁路,巴黎环城线,几近停摆,但一天两次,还是有一列小火车会经过,让我想起拉福格(Jules Laforgue)的诗:

我永远不会有奇遇;

大自然中,多么渺小,

巴黎环城铁路!

安德烈·柯特兹《巴黎伏尔泰码头上的一扇窗户》(摄影)

伊塔洛·卡尔维诺(Italo Calvino,1923年10月15日-1985年9月19日),意大利作家。他的奇特和充满想象的寓言作品使他成为二十世纪最重要的意大利小说家之一。毕业于都灵大学文学系。曾参加反法西斯抵抗运动。处女作《通向蜘蛛巢的小路》(1947),用非英雄化的手法反映游击队的生活。五十年代问世的《我们的先人》三部曲:《分为两半的子爵》(1952)、《树上的男爵》(1957)、《不存在的骑士》(1959),既似现实中的童话,又像童话中的现实,把西方世界中人丧失自我本质的境遇淋漓尽致地表现了出来。三部曲使作家获得世界声誉。随后发表的作品《宇宙谐趣》(1965)、《看不见的城市》(1972)、《如果一个冬夜,一个旅行者……》(1979),渗透对迷乱的现实的思索,颇具后现代主义的特色。卡尔维诺的《意大利童话》(1956)是他长期搜集、研究意大利各地区童话的结晶,已被译成许多国家的文字。

原标题:《卡尔维诺:巴黎是一本巨大的参考书,是一本查阅这座城市的百科全书 | 纯粹大家》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司