- +1

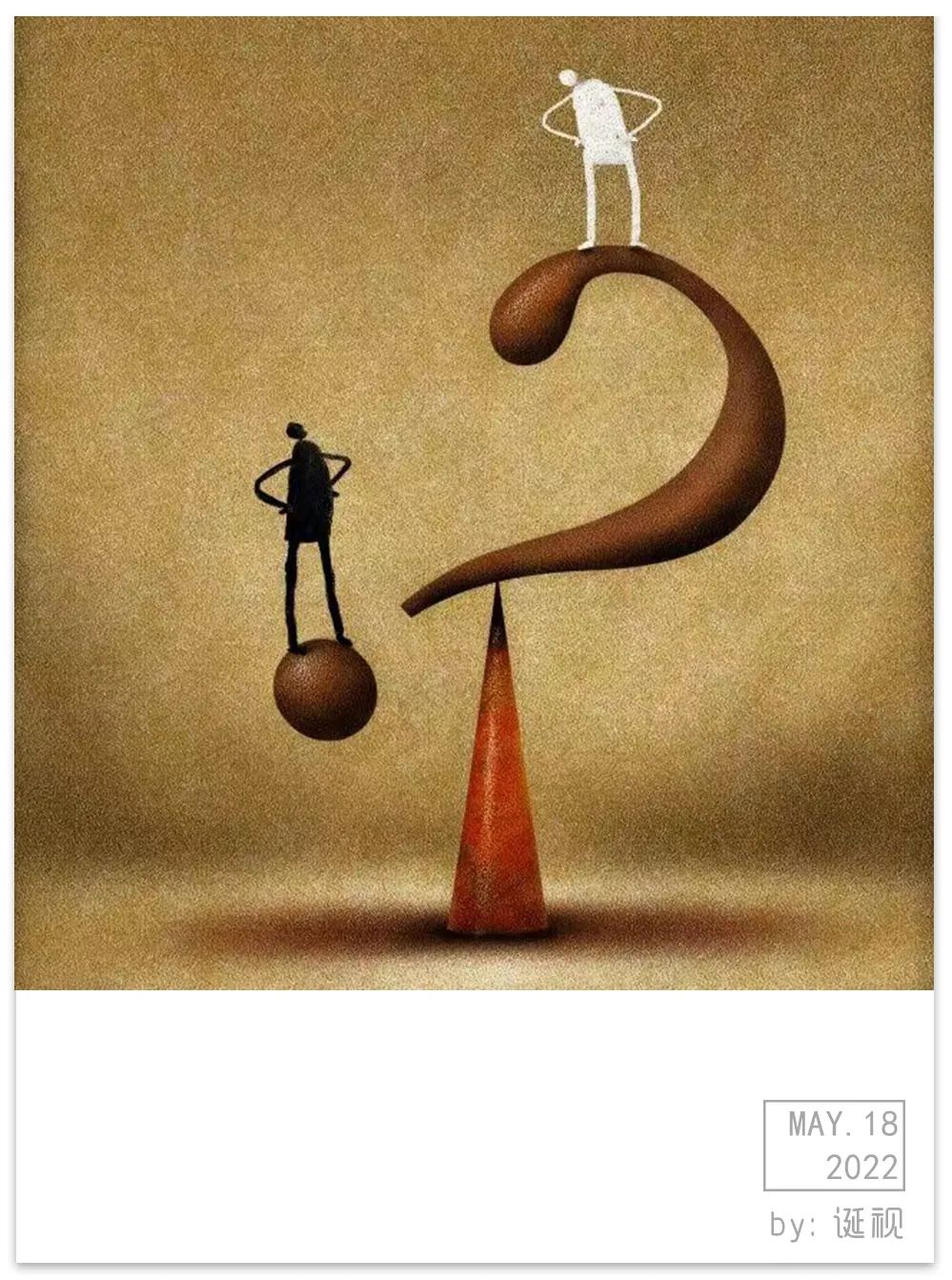

和年轻人深入地聊聊,让我不再在“鸡”“佛”间摇摆

原创 琬容 诞视

今天这篇文章来自于我的朋友琬容,她毕业于北大,是北大文学&经济学双学士,自称自己是终生学习者和探寻inner peace的互联网职场妈妈一枚。

说真的,我对家里两个孩子的教育路线一直很明确,基本没有动摇过,我一直都觉得他们十岁之前,我最重要的教育任务就是点燃孩子的内驱力,提供充足的环境让他们找到真正喜欢的东西,让这份热爱蔓延到他们学习和生活的其他领域,我自己要以身作则带动他们养成良好的习惯,这就足够了。

而我之所以能这么笃定,很大一个原因是因为投资要看各种项目,所以我接触到很多事业有成以及事业平平的人,不管这个人岁数多大,有些人身上的朝气和学习力就是会特别感染人,他们有超强的内驱力,做自己需要做的事情时就跟开了马达一样。这些朝气蓬勃的超强学习者,你去看他们的事业,通常也有声有色。投资圈里也有这么一句话:早期投资就是投人,投创始人的品性和能力,其他的经营数据其实都远没有这个人重要。

琬容的这篇文章我很喜欢,就是因为她换了个角度,真正的“扎”入到年轻人的生活里,去观察和了解他们,怎么教育孩子,如何从纷繁的标准中沉住内心,答案就自然而然浮现了。

作者:琬容

我是一枚在应试教育体制下长成的 80 后,十几年的职场和社会经历,使我一直坚定走反应试、重能力的养育路线——直到孩子上一年级之后,才被现实狠狠地教育了。

经过了一年多的自我怀疑和纠结探索,暂时看来找到了适合孩子的教育环境。然而这条教育路径,是我和先生认可却不曾走过的。新事物的“不可预见、不可控”性,时不时地会让我忐忑,尤其是,如果升学的选拔机制不改变,“轻应试,重能力”的理念,真的能帮助孩子成为她想 成为的人吗?这条路会把孩子引向何处呢?

因为工作的关系,我身边有不少二十多岁的年轻人,我发现,和他们聊天,聊他们的成长故事和他们的父母,可以给我很多启发——

和 80 后相比,今天的孩子所处的生长环境有了非常大的不同;

80后的童年,还是计划经济,买米和牛奶甚至还要凭票,住在蜗居,接收的价值观单一,父母的养育凭经验而非科学。

90后,是PC 互联网的一代,他们的父母,教育水平更高更开明,他们的物质更丰裕。

00后和10后是移动互联网的一代,他们的父母更重视教育,孩子在家庭里受到空前的关注;

但同时,作为 10 后的母亲,我也会困惑:在科技高速发展,社会分工日益精细,成功路径日益多元化的发展趋势下,我们以为的对孩子好,真的可以帮助孩子在未来十几二十年取得“成功”吗?是否还有其他的可能性和路径是我们所不知道的?

我身边的年轻人们,他们大多数离开校园不久,工作了三五年,他们让我看到在不一样的社会环境和各种教育理念下,孩子长成的模样;似乎也能为我们在不可预见中看到了那么一些“确定性”。

格格,生长于大城市的郊区,学习成绩优异,从国内名校毕业后,先是在一家知名外企一路晋升到经理,后又跳槽加入一家美股上市大厂,年收入已经超过了大多数大学同学。格格在市区买了一个一居室,和她的喵仔仔同住。她喜欢做饭、美食和运动,是一个“有马甲线的女生”。工作之余,她的时间总是排得满满当当的,健身、打球、溜冰、看演出、朋友 聚会、做饭、轰趴。她的身边总是围绕着很多朋友,到新公司三个月,收获迷妹两枚。

和格格聊天,似乎总有说不完的话题,交谈之间,可以感受到她的自信积极和热情开朗。后来聊得多了,我才知道,她的父母在她初中时离异了——但这似乎并没有影响她成为一个被爱包围,也传递阳光和爱的女孩。父母分开后,她选择和爸爸过,我们的话题也总是绕不开她的爸爸——

从不辅导作业的爸爸

格格的生日是 9 月,家里提前一年让她去上了小学。她是班上年龄最小的学生,三年级之前,成绩一直落后。每每她有不会的回家作业去找爸爸,她爸爸都会让她去请教老师或者同学。拿到考分不怎么样的卷子,她的爸爸也不会责怪她,行云流水般在卷面上签下自己的名字;在这样“佛系”的氛围下,到三年级的时候,格格的成绩来到了年级的中上水平,并且一路保持到高中毕业,进入一所名牌大学。

我:你爸妈在你学习方面没给过你压力?

格格:嗯,没有,他们觉得我智商正常,只是因为年纪小又没有提前学,总会赶上来的。后来到高年级了,也是除非我自己要求,我爸不会给我报课外班。

我:那是什么让你在三年级的时候就赶上来了呢?

格格:因为我上学前没有准备过幼小衔接,刚开始跟不上老师的节奏,后来慢慢的理解了知识点就跟上来了;心里也会自发地想成为好学生——但是也不是一定要第一名,保持前十就好。

我:你爸爸真的完全不辅导你作业吗?

格格:嗯,不管。那时候,我们放学之后会几个人到一个同学家去写作业,我也经常请同学到家里来写作业,有不会的就大家互相讨论;实在不会,就去找老师。

我:你觉得你爸关心你学习吗?

格格:不能说不关心吧,如果我的学习成绩有下滑,我爸会旁敲侧击提醒我;如果我想上校外的补习班,我爸也会帮我找适合我的班级。他分得很清楚,什么时候该他出场了,什么时候我自己可以搞定 。

走过最长的路是我爸的套路

格格的恋爱始于初中,初三那年的一天,爸爸喝得有些醉地回到家,不无伤感地和格格倾吐心声:他觉得特别孤独,因为曾经和她那么亲密的女儿好像和她慢慢疏远了,好像有很多心事都不愿意和她分享了。格格前思后想,给爸爸回了一封信,信里她劝慰爸爸放心,爸爸会一直是她最亲密的朋友,为了证明这一点,她在信中坦诚了初中以来的 2 次恋爱。

收到信之后,她爸爸也向她坦白了,其实那天晚上有点儿“半醉半醒,借醉撒娇”,却没想到收获了如此感情真挚的回复......直到现在,这封信还被她爸爸珍藏着。

我:你爸知道你在谈恋爱后,对你有什么变化吗?

格格:没什么变化,还是和以前一样;就有一次,他扭扭捏捏地跟我说,“你自己要注意安全,如果真的发生了不好的事,一定要告诉爸爸,爸爸会陪着你的”——我后来才知道他话里的含义。

爸爸成了“热锅上的蚂蚁”:

为了让格格看上偶像的演唱会,她爸爸先是四处托关系买到了炙手可热的内场票,然后帮她和老师“请了病假”,陪着格格一起看了她人生的第一场演唱会;

格格会在三更半夜收到失眠老父亲的求助微信,原因是爸爸的两位好朋友闹掰了,他苦恼于“如何在不惹恼其中一位好朋友的前提下,安全地和另一位朋友聚会”,在微信中爸爸的原话是“我现在急得像热锅上的蚂蚁”;

再过两年,格格将迈入而立之年,她的爸爸也会关心她的感情生活,但是不会催促格格尽快安定下来,更不会帮格格“牵线搭桥”,甚至时不时的,她爸爸还会和他吐槽再婚之后,生活的单调无聊。

我:你自己着急结婚吗?

格格:会有想要找男朋友的时候,但还是比较随缘吧;对于结婚和生孩子我没有太强烈的愿望;我现在生活太充实了,周末活动都安排到三个礼拜之后了——其实,单身生活也挺自在的。

我:我感觉你一直是个自我价值感特别强的人,很明白自己想要什么,化解负面情绪的能力很强。

格格:可能因为从小我爸夸我比较多,很少打压我,也很少干涉我;其实我也有 emo 的时候,从上学的那会儿,我就有蛮多朋友的,大家彼此之间能相互理解,遇到事情的时候我们会互相输出,成为对方的情绪垃圾回收站——我的朋友给了我很多力量。

在和格格的交谈中,我看到的爸爸,把“家长”和“孩子”的课题划分得很清晰,敢于把人生的主权还给孩子,同时,爸爸在她需要的时候,给予她无条件的爱和足够的信任,用平等的视角和心态和孩子沟通和相处——格格从爸爸那里获得了足够的自信和向上生长的力量。

小文,生长于中西部的经济相对不宽裕的农村家庭。幼年起,父母离家打工,她由外公外婆抚养长大。初中毕业后,她离开农村去城里上高中,辗转在各家亲戚寄宿。她的学习,一直只有靠自己,到后来的高考填报志愿、工作择业,一路都是她自己为自己做主。高中毕业后,小文考上了家乡省会的一所大学,后来又考到上海一所不错的大学读研。毕业后,小文进入了一家外企,和同样是来自农村的先生白手起家,如今他们已经在上海安家置业,正准备迎接小生命的降临;和我接触过的大多数的 90 后相比,小文比同龄人更成熟稳重;她目标明确,自律自驱,有很强的责任感。

来到上海后,每次春节回家,小文会礼貌性地到父母家里拜年,然后拎着行李就直奔外公外婆家住下来。小文的爸爸和爷爷重男轻女,小文的妈妈,视丈夫是自己的天,言听计从。小的时候,小文家里好吃好用的都要留给男孩子,父母外出打工,也只把弟弟带在身边。小文留在村子里,看到周围的姐姐们,大多数很早就嫁人生小孩,后半辈子要么留在村子里, 照顾老人小孩,要么和丈夫进城务工——她不想过这样的日子。

我:你小时候,为什么不愿意遵循身边大多数的女孩子的路径走下去呢?

文:不甘心,不想认命吧。

我:你当时身边有这样的榜样吗?

文:没有。

我:周围大环境里的女生都是照着一个模式过日子,是什么让你生出了“不认命”的念头呢?

文:可能因为我外公。我小时候,他一直给我灌输的理念是“我并不比男孩子差”。

我:这个很有意思,你妈妈是以你爸为天的性格,你外公却鼓励你和男孩子比。

文:可能是看到我妈妈在夫家的软弱,不希望我走她的老路。所以,我也告诉自己要争气,证明给他们看,女孩子也可以很优秀。

结婚前,小文有一年春节去先生家里“见家长”,公婆一家其乐融融的样子是她小时候不曾拥有过的温暖,公公和先生、小姑非常尊重婆婆,和婆婆聊得越多越觉得她是个自强有主见的人——这一切,让小文下定决心和先生组建家庭。小文两夫妻用两人的积蓄加上朋友的借款,凑足了房子的首付;每天,小文会记录自己的花费支出,为小家庭记账,仔细核对信用卡账单的每笔支出;每年她会为自己的小家庭制定财务计划,预测未来三年资金的进项和出项,计算着要多少年之后才能为一家三口换一个宽敞一些的房子。

每个月,小文和先生还有一天“复盘日”,两人讨论过去一个月在工作上的进步和失误,互相给出提升的建议。最近,小文和她先生都得到了公司的晋升,使得他们离人生目标又近 了一步。

外公在小文儿时,或许并不确认,小文的路能走多远,但是他的“不输男孩”的念头从童年起就在小文的心中播下了一颗种子,激励着小文一步一步前行,走向更大的世界,更好的自己。

小雅,出生于大城市的小康家庭,在父母精心呵护下长大。在学习上,爸爸妈妈很少会辅导小雅,每天放学到家,小雅先独立写完作业,然后出去找小伙伴玩。小雅大概就是标准的“别人家的孩子”,学习成绩一路名列前茅,性格乖巧;小雅所在的城市高校教育资源质量很高,高考之后她进入了当地一所名校。

我:你从小学习就挺自觉的。

小雅:刚上小学的时候,也有几次没完成作业的。那时候,学校午休时间可以自由活动,没完成作业的会被叫到老师办公室补作业。我被叫去两三次之后,就明白作业必须回家就完成,这样中午还能和同学多玩会儿。

我:没完成作业的事情,老师会找你家长吗?

小雅:那个时候,没有微信、钉钉,老师看我补完作业了,就不会找我妈“告状”了,而且后来我也没有这样的情况了。倒是一些同学一直完不成,老师就会找家长了。

在生活上,妈妈无微不至地给予小雅照顾,从洗衣、做饭到收拾房间,几乎不用小雅操心。小雅说,如果有一天她有了自己的小家庭,一定要找家政阿姨干家务——因为她对这些实在不在行。

同时,妈妈对小雅管得比较“紧”——小雅的家步行到学校就 5 分钟,如果放学时间超过10分钟小雅还没有到家,妈妈就会打电话给老师;中学时上课外班,妈妈会突击检查(虽然如此,小雅也会偶尔翘课,偷偷和男生去约会)。

我:你有离开父母单独生活过吗?

小雅:没有,除了出去旅游,我一直是和我爸妈一起住的。

我:你想过要自己住吗?

小雅:刚工作的时候,公司离家太远,我想要租房子,定金都已经付了,但我妈强烈反对,她担心我一个人在外照顾不好自己,最后我只好退了房子。

我:你考虑过买房吗?

小雅:有,即使不住也可以当投资,但是我妈也不同意。可能是她觉得,有了自己的房子, 我就要搬出去住了吧。

我:你自己怎么想呢?

小雅:以前真的有那么一段时间,感觉自己要窒息了。即使现在,我和朋友出门,我妈必须问清楚和谁、去哪儿、玩什么、几点之前到家,等我到家了,我妈才能安心睡觉。后来想想, 我妈也是关心我,而且她真的为我付出了很多,她和我爸年纪也慢慢大了,总是希望我在他们身边照顾他们的。

小雅对自己的期望是,工作稳定,能拿到公司的平均水平绩效,收入还算体面,生活无忧。最近,她刚加入了闺蜜群的“积蓄打卡计划“——月光的她最近意识到,需要给自己的未来建立一些经济基础。群规则是:每人每日消费上限 100 元,群内上报明细。小雅说,自己会如实上报让闺蜜们监督自己,除了她最爱的“一番赏”——这个在平淡生活中能够给她刺激的类似抽盲盒的小消遣。

飞飞,是在去年底成为我的同事的。那段时间,她正被失眠困扰,晚上睡不着,白天起不来,以至于要请假,无法正常来公司上班。原来,是因为春节回家在即,想到要面对爸爸,她就焦虑到睡不着。那几天,即使刷着视频睡着了,也会突然惊醒过来,直到天色微亮才能入睡。

飞飞在中学之前主要由妈妈照顾,爸爸因为工作关系经常出差或者长期驻外。初中的时候,爸爸成为公司的销售负责人,辅导学业的接力棒也从妈妈的手里交给了爸爸。对爸爸,飞飞似乎是敬畏的,敬的是爸爸从公司的基层员工做起,靠着严于律己,努力拼搏,终于攀上了事业巅峰,同时,她又很怕爸爸找自己谈心,每次和爸爸聊完,都会有一段情绪低落期。

我:你爸爸会和你聊什么?

飞飞:学习、工作、感情都会聊吧。我中考、高考填志愿都是听我爸的,工作以后,我爸也会频繁输出,比如让我去考这个证那个证。

我:如果你和爸爸的想法有不同呢?

飞飞:他会反复提起,直到说服我;在他心里,他的人生阅历比我丰富,他很想把自己的经验教训都输出给我,让我少走点弯路

我:你会和爸爸说你自己的想法吗?

飞飞:会,但是我爸基本听不进去;每次跟他聊完,我就很有挫败感,觉得自己是个 loser,会 emo 一段时间......

我和飞飞聊的时候,她已经有一个月没有和爸爸联系了——父女间并没有争执,只是飞飞真的很害怕自己陷在 emo 的情绪里出不来。

飞飞在工作时,总是比其他同事更小心谨慎;讨论中有争议,她很少坚持自己的观点;同事一起吃饭时,她一般是最少话的那一个,还总是担心自己说错话得罪人。

写在最后:

与自己的父母相比,今天的孩子们享有更丰富的物质条件,但似乎,他们却不如我们小时候开心了;父母为孩子的学习、生活做了满满当当的安排,却可能不曾问一问孩子,这些是不是孩子想要的,孩子的心里在想什么,孩子很少有自己时间和空间,可以让他们自己好好自己想一想:“我是谁?我想要什么?我应该怎么努力去获得?”

我一直坚信,成长的主动力来自孩子内在的“自驱力”,他们需要在一次次跌倒爬起的过程中,一次次或成功或失败的经验中,聆听内心的声音,探寻并认识自我,找到自己的目标和理想。父母是孩子在这个过程中,最坚实的后盾,我们无条件地爱和相信孩子,给予孩子向外闯荡的安全感和勇气。

现在,听过越多的年轻人的故事,我越发坚定地认为,父母能帮孩子做好的最有益的准备,是帮助他们激活自己的“小宇宙”,找寻内心的“光亮”,成为一个勇于探索和突破的终身成长者。

最后的最后,附一首纪伯伦的诗:

致我们的孩子

你的孩子,

其实不是你的孩子。

他们是生命渴望自身的儿女。

他们通过你出生,

却并非来自你,

虽然他们和你在一起,

却不属于你。

给他们你的爱,

而不是你的思想,

因为他们有自己的思想。

给他们的身体提供住所,

但不要禁锢他们的心灵,

因为他们的心灵属于明天,

即使在梦中你也无缘造访。

你可以努力将自己变得像他们,

却不要设法把他们变得像你,

因为生命不会后退,

也不会滞留于往昔。

你是发射孩子生命之箭的弓,

弓箭手在无涯之路上瞄准目标,

他用尽力气将你弯曲,

好让他的箭射得又快又远。

请你欣然在弓箭手手中弯折吧,

因为他既爱那飞驰的箭,

也爱那稳健的弓。

原标题:《和年轻人深入地聊聊,让我不再在“鸡”“佛”间摇摆》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司