- +1

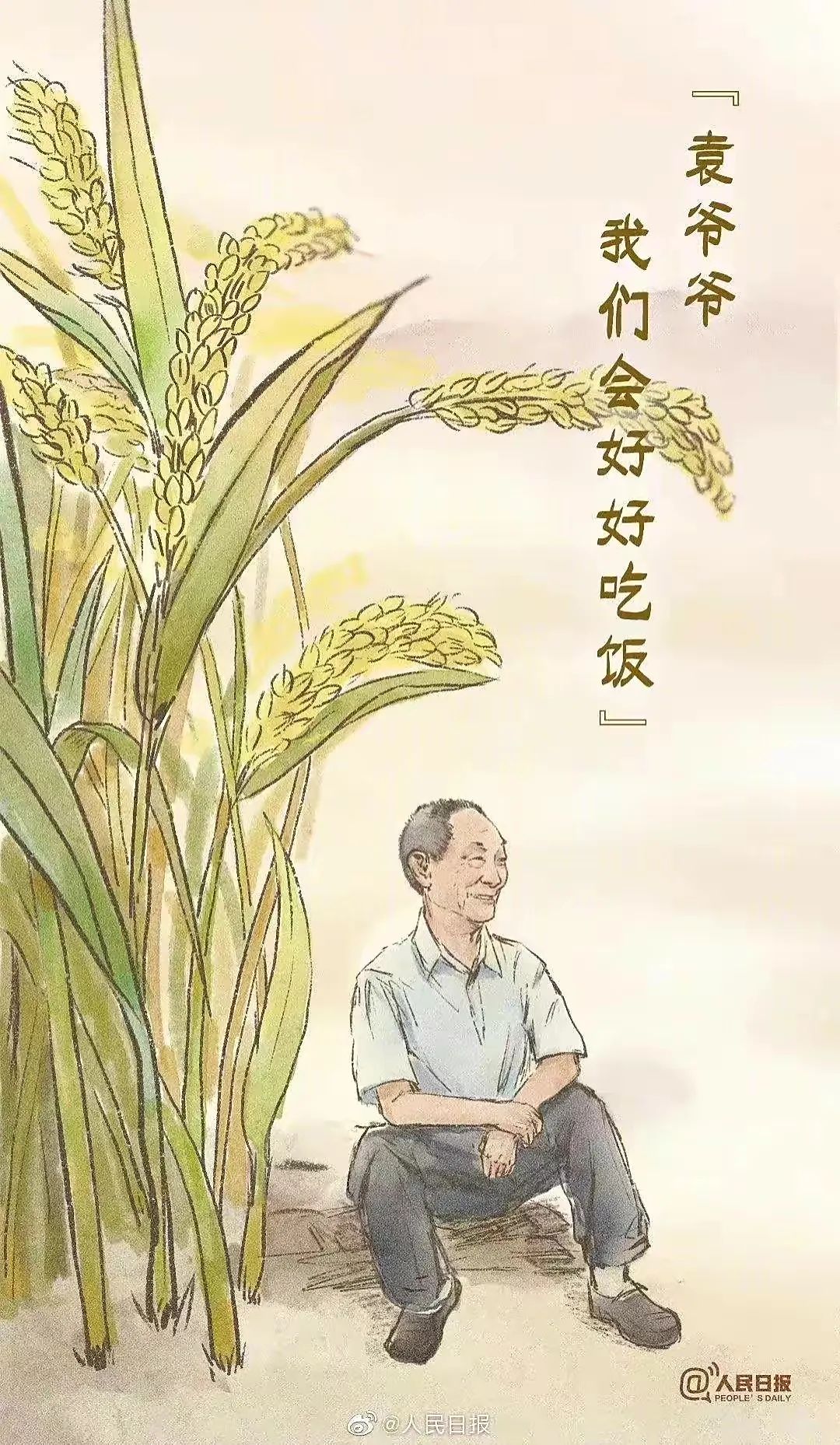

昨夜今晨,微博被这个表情刷屏!袁爷爷,一年了,想您!

昨夜今晨

#风吹过稻田我又想您了#

#发稻穗表情纪念袁老#

上了微博热搜

今天(5月22日)

袁隆平院士逝世一周年

微博上线了“稻穗”表情

网友纷纷带上表情发博

表达对袁老的思念

“红莓花儿开在野外小河旁

一位年轻的姑娘使我日夜想……”

5月21日

袁隆平院士的家人们

在墓园中为袁老唱起了他最爱的歌

《红莓花儿开》

阳光与微风中

温暖的歌声

寄托着对袁老深深的思念

“他们说

我用一粒种子改变了世界

我知道

这粒种子

是妈妈您在我幼年时种下的”

——袁隆平

“我有着一个梦

埋在泥土中

深信它不同

光给了它希望

雨给了它滋养

陪着种子成长”

“我有着一个梦

走在田埂上

它同我一般高

我拉着我最亲爱的朋友

坐在稻穗下乘凉”

是他

一生致力于杂交水稻技术的

研究、应用与推广

是他

把中国人的饭碗

牢牢地掌握在中国人自己手上

是他

用一颗种子改变了世界

当风吹过稻田

当碗里有热腾腾的米饭

当山河无恙

饥荒远离

我们总会想起他

想起这个让全中国人民

能够吃饱饭

吃好饭的人

这是他一生的夙愿

他也为此

奋斗了一生

斯人远去

却留下一个

满溢稻花香的中国

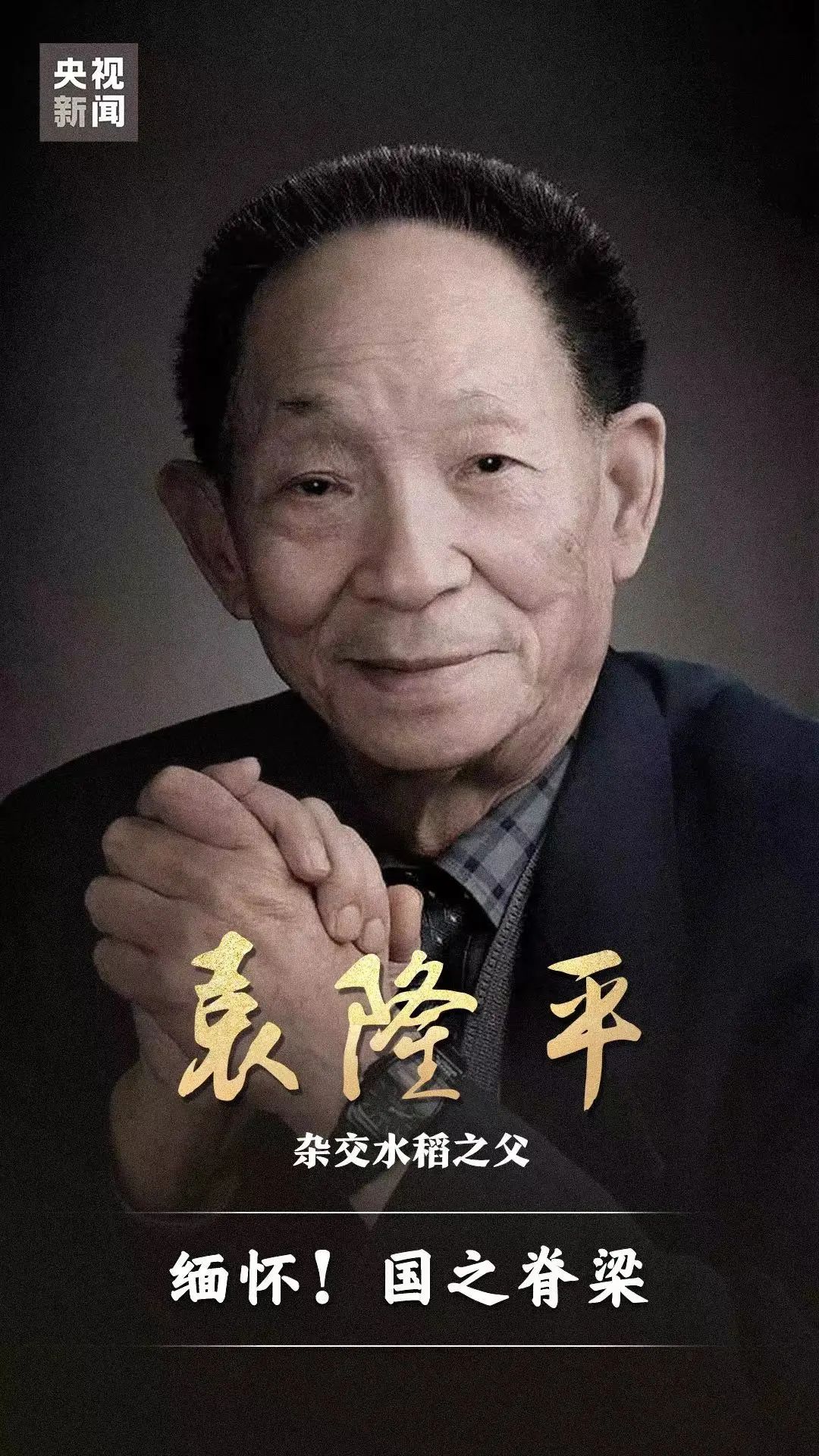

今天

是他离开我们一周年的日子

让我们一起缅怀

国之脊梁

杂交水稻之父

袁隆平

“中国人的饭碗

要牢牢掌握在自己手里”

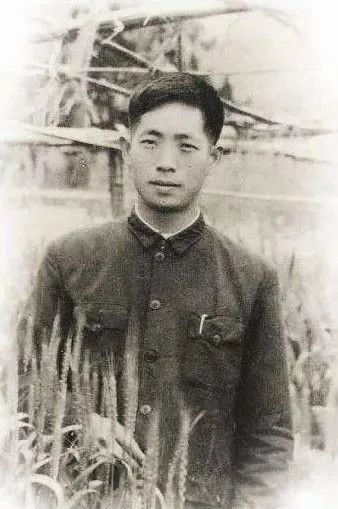

袁隆平生于1930年

那是一个动荡的时代

年轻的袁隆平

曾亲眼见到倒在路边的饿殍

十分痛心

报考大学时

袁隆平选择了“学农”

“吃饭可是天下第一大事

不学农,人类怎么生存?”

即使父母担心学农太辛苦

也依然尊重了他的选择

1953年8月

袁隆平大学毕业

服从全国统一分配

到湖南省怀化地区的安江农校任教

同年

他被分配到偏远落后的

湘西雪峰山麓安江农校教书

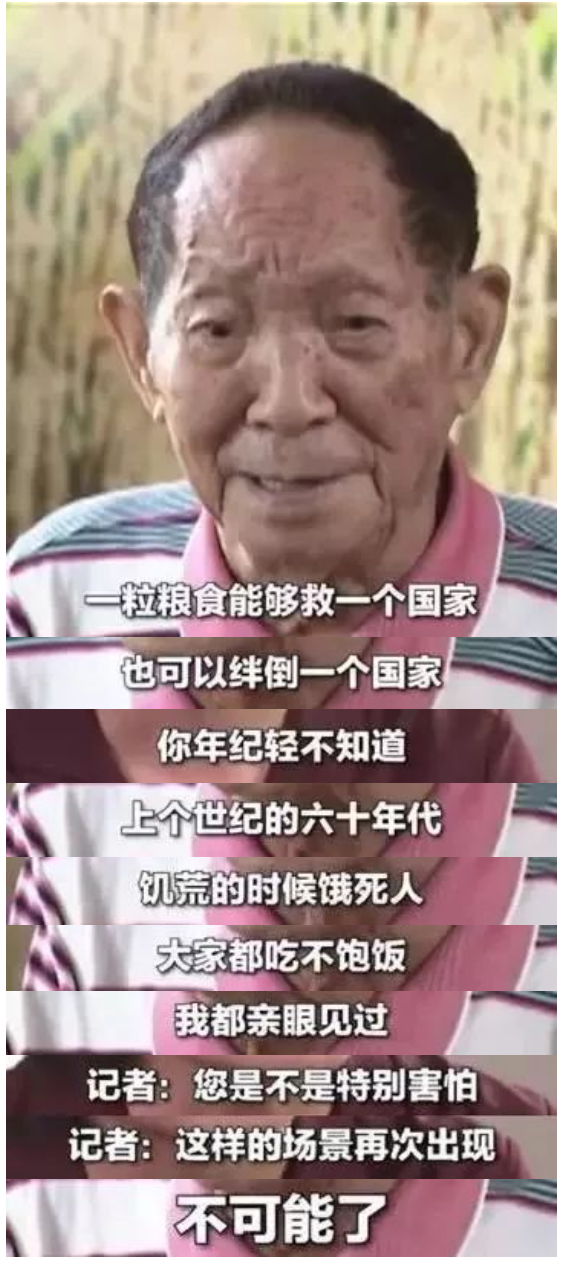

20世纪60年代初

中国遭遇三年自然灾害

看到有人饿倒在路边、田埂边和桥底下

袁隆平被这些景象深深刺痛

立志用农业科学战胜饥饿

于是

他转而从事

国家最需要的水稻育种工作

立誓要解决粮食短缺问题

不让老百姓挨饿

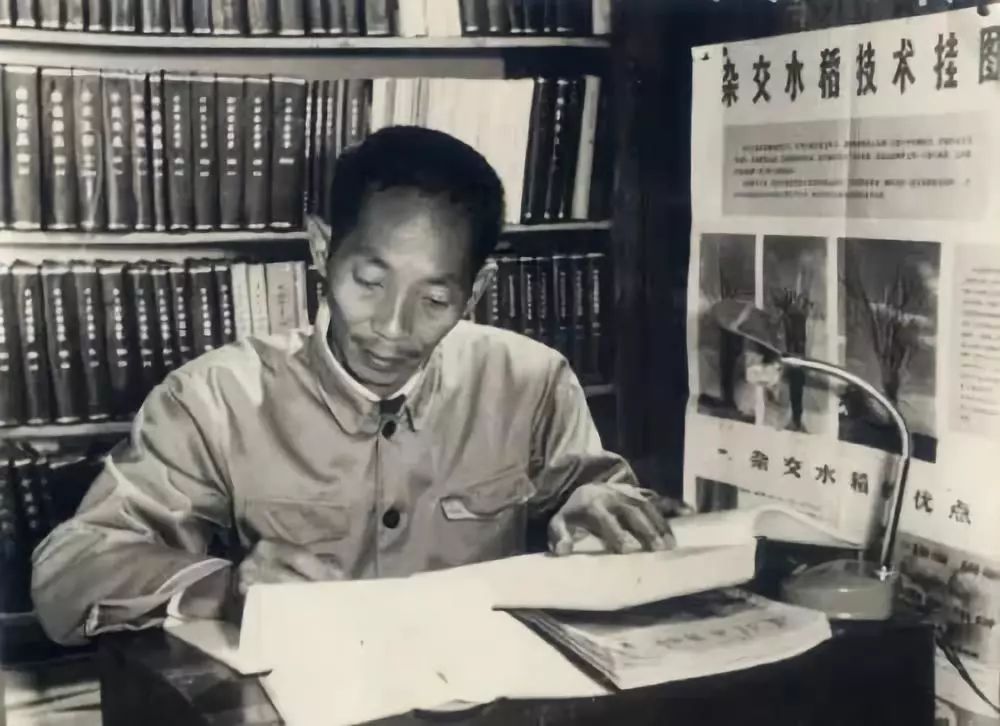

1961年7月的一天

袁隆平发现一株稻株籽粒多达230粒

他推算

用这个稻株做种子

水稻亩产会上千斤

而当时高产水稻才不过五六百斤

当时

世界权威遗传学认为

水稻不具有杂交优势

然而

袁隆平经过在试验田不断选种

在1964年发现一株“天然雄性不育株”

此后他耗时9年

杂交水稻“三系配套法”终于成功

比常规稻增产20%左右

实现了杂交水稻的历史性突破

来源:新华社

“外国人没有搞成功的

中国人不一定就不能成功”

太多失败的经历使国际同行并不看好他

很多人断言:此路不通

袁隆平依旧不管不顾

“外国人没有搞成功的

中国人不一定就不能成功”

1967年袁隆平在试验田介绍雄性不育水稻

在得到了国家科委的支持后

他和助手们开始培育雄性不孕株

1968年春天

他们把精心培育的700颗

雄性不孕株种子撒在试验田里

这些种子不负众望

长出了嫩嫩的幼苗

一切都看起来欣欣向荣

来源:新华社

然而

意外发生了:

袁隆平的700棵秧苗

一夜之间被人拔了个精光

这可是袁隆平自1964年以来

一期又一期

好不容易才培养出来的

这就意味着

四年来的研究成果全都泡了汤

袁隆平跌跌撞撞地回到家

一头晕倒在了妻子邓则怀里

晚上噩梦不断

一直念叨着“秧苗啊秧苗”

这个乐观的男人第一次感到绝望

面对莫名而来的骚扰

袁隆平十分后怕:

再有人来捣乱怎么办?

更何况

要寻找优质且合适的雄性不孕株

单靠这一亩三分地远远不够

必须撒开大网才能捕到大鱼

1967年,袁隆平在试验田介绍雄性不育水稻

强忍悲愤的袁隆平

开始在学校里四处奔走

他又像当年寻找水稻的劲头

执着地寻找起来

直到事发后的第四天

在找遍了学校的每一个角落后

他终于在一口井里

发现了自己的试验秧苗

这五棵劫后余生的秧苗

挽回了袁隆平四年的心血

也再次挽救了杂交水稻

袁隆平和助手带着从枯井

捞上来的5棵幸存秧苗

离开安江农校

离开妻儿老小

他们跑遍了

湖南、云南、海南、广东、广西

两年过去了

依然没找到雄性不孕株

袁隆平(资料图)

在云南

他们遭遇了里氏7.2级的滇南大地震

别人忙着逃命

他们却一次次冲到危房中

抢救珍贵的种子

“种子都要下田了

我们怎么能离开?”

在路上

为了催芽

袁隆平把种子绑在了腰间

用体温温暖种子

长此以往落下了腰疾

然而这些努力仍不见一点成效

执拗的袁隆平依然相信自己的判断

“他是那种摔摔打打都不记痛的”

经过一次又一次讨论

大家仿佛悟到了问题的所在:

他们寻找的水稻都是

人工栽培稻之间的杂交

基因相近

这会不会就是找不到合适

雄性不孕株的原因呢?

袁隆平决定改变策略

寻找野生稻谷的

转机在此刻出现了

1970年11月23日,冯克珊、李必湖(当时为袁隆平助手)在海南岛南红农场发现了一株雄性不育野生稻,命名为“野败”(图片来源:国际稻都网)

1970年11月23日

他们终于在海南南湖农场

发现了一株非常合适的稻谷

通过检测

袁隆平确定这就是

花粉败育的野生稻

袁隆平把它命名为“野败”

“野败”后来成为所有杂交稻的母本

“中国完全能解决自己的吃饭问题,中国还能帮助世界人民解决吃饭问题”(图片来源:国际稻都网)

西方国家听闻中国人研究出了杂交水稻

先是震惊、质疑

等确认后,赶紧打听是谁

得到的答复却是:一名乡村老师

“日本人是很骄傲的

但是在水稻面前他折服了

不如我们”

从1976年到1987年

中国杂交水稻累计增产1亿吨以上

每年增产的稻谷可养活6000多万人

中国成为世界第一个

在生产上成功利用

水稻杂种优势的国家

上世纪90年代

美国经济学家布朗向世界发出

“谁来养活中国” 的疑问

在此背景下

我国提出了超级稻育种计划

袁隆平领衔的科研团队

接连攻破水稻超高产育种难题

超级稻亩产700公斤、800公斤、900公斤

1000公斤和1100公斤的五期目标相继完成

袁隆平团队一次次刷新世界纪录

对这一世纪问题

给出了中国人自己的答案

“发展杂交水稻,造福世界人民”

袁隆平的杂交水稻

被外国人称为“东方魔稻”

几乎全世界的国家都又吃惊又羡慕

美国、德国、法国等国家

纷纷请袁隆平去讲课指导

20世纪90年代

袁隆平受聘为联合国粮农组织首席顾问

他和他的团队成为空中飞人

常年提供技术咨询和技术指导

推广和发展杂交稻技术

2018年的未来科学大奖颁奖典礼

袁老因为身体原因无法到场

只能通过视频发表得奖感言

他说:

“我的心愿是发展杂交水稻

造福世界人民”

2018年

塞拉利昂总统专程来到中国

邀请袁隆平及其团队

前往该国推广杂交水稻技术

图:袁隆平和非洲总统

40年间

中国已在亚洲、非洲、美洲的

40多个国家和地区试验、示范

其中有10多个国家已经开始商业化种植

年种植面积达800万公顷

“如果全世界50%的稻田

推广种植杂交水稻

那么全球每年将增产1.5亿吨粮食

可多养活4亿到5亿人口”

目前,仅在中国

杂交水稻种植面积就达2.5亿亩

面积占比57%

产量占比65%

每年增产的粮食可多养活7000万人

不仅如此

杂交水稻还被推广到了全世界

在印度、孟加拉、印度尼西亚、越南

菲律宾、美国、巴西、马达加斯加等国

杂交水稻被大面积种植

年种植面积达800万公顷

平均每公顷产量

比当地优良品种高出2吨左右

“退休对我来说是不存在的”

为了杂交水稻事业

袁隆平几十年如一日

人们都说他

“不在家,就在试验田

不在试验田,就在去试验田的路上”

临近90岁时

袁隆平仍每天去试验田“打卡”

坚持创新

一有功夫就跑去下田考察:

“要加倍努力工作

我这位老人现在也要与时间赛跑”

袁隆平:“我跟你说啊

累肯定是累的

但是一到了我们超级稻的田里面

我就兴奋起来了

就不累了

不亲自下田不行的

不能隔靴搔痒啊!

必须要到现场亲自看”

图:袁隆平在试验田观察水稻长势(2007年5月10日摄)。新华社记者 赵众志 摄

因为天天顶着太阳下田

很早之前

袁隆平就看起来

比同龄人要苍老得多

晒得黑黝黝

裤腿又经常沾满泥巴

袁隆平说要再完成两个目标

第一要做到杂交水稻

大面积示范亩产1200公斤

第二是耐盐碱的海水稻培育

将沧海变为桑田

袁隆平在超级稻试验田

2020年

袁隆平海水稻团队

在全国十地启动万亩盐碱地稻作改良

和海水稻种植示范

海水稻示范种植面积由原来的两万亩

扩大推广到十万亩

计划10年内推广面积达1亿亩

相当于每年多生产300亿公斤的粮食

能多养活近8000万人口

同年11月

在杂交水稻双季亩产

突破1500公斤的目标实现后

袁隆平又提出两个新的目标:

一个是争取早日实现

杂交水稻双季亩产2000公斤

一个是希望将目前实施的

“三一工程”升级为“两一工程”

即将“三分地养活一个人”

变成“两分地养活一个人”

袁爷爷的梦想成真了

袁隆平一生都在追求两个梦想

“禾下乘凉梦”和“杂交水稻覆盖全球梦”

“我做了一个梦

梦见我那个水稻长得比高粱还高

穗子比扫帚还长

太阳晒起来

我跟我的同事

就坐在那个稻穗下乘凉

……”

15亩“巨型稻”在重庆市大足区

拾万镇长虹村试种成功

预计亩产可达1600斤以上

据了解

这批“巨型稻”的高度是常规稻的两倍

平均每蔸水稻植株高2米左右

“巨型稻”不仅有粗壮挺拔的稻秆

还耐淹涝、耐盐碱

而且能为植株带来充分的营养

为水产、哺乳类动物遮阴避凉

提供最佳栖息场所

“巨型稻”所在的稻田还可以蓄水

通过“稻鱼共生”项目帮农民增产增收

在《中国粮食安全:战略与对策》一书中

袁隆平表示

十分拥护党中央提出的

“保粮食安全”的重大决策

认为“粮食总产达到8亿吨”的目标

经过努力完全可以实现

第三代杂交水稻亩产

有望达到1200公斤甚至1300公斤

2021年10月23日

在河北省邯郸市永年区

硅谷农业科学研究院

“杂交水稻”创高产示范基地

专家们通过现场实打实测

亩产达到1326.77公斤

标志着我国再创水稻大面积种植

单产世界最高纪录

袁隆平的遗愿实现了!

10月23日,河北邯郸,在永年区河北省硅谷农业科学研究院“杂交水稻”创高产示范基地,通过现场实打实测,亩产达到1326.77公斤,再创水稻大面积种植世界最高纪录。科技日报记者 马爱平/摄

热爱生活,幽默风趣

袁隆平在杂交水稻攻关方面成就斐然

在生活中他更是一个

很率真的人

活得真实

也活得很丰富

他曾说自己喜欢自由散漫

不爱带博士、不爱带科研队伍

视频发布之后受到网友热捧

拉小提琴

打排球

玩象棋

游泳

当年一幕幕幽默风趣的问答

让我们仍然记忆犹新

“帅不帅?”

“帅!”

“我上班下班不是按规矩的

我不打卡的

自由散漫呢!

我是特殊的!”

您还坚持打排球吗?

“打!everyday!”

生活中的袁隆平很朴实

他说自己从没有想过

要过奢华的生活

对物质的享受看得很淡

钱够用够花就行

衣着方面也比较朴素

西装也就几百块一套

他日常穿着的格子衬衫

都是35元一件

使用的签字笔都是2、3元一支的

普通记号笔

他有一个“怪癖”

专挑便宜货买

价钱高的东西他不感兴趣

曾有西方媒体报道说

袁隆平穿去领奖的西服

500块不到

出席正式场合

也戴过10块钱一根的领带

连出差坐飞机

也舍不得坐头等舱

他说:

“吃得饱、穿得暖就行了”

袁隆平对自己却很抠门儿

在科研方面,他却“大手大脚”

拿到奖金

袁隆平就想着怎么花到科研上

去支持农业发展

2016年,首届吕志和奖

向袁隆平院士颁授

“吕志和奖—持续发展奖”

并奖励了2000万元港币

袁老并没有把奖金用在自己身上

而是全部投入到了

他最热爱的杂交水稻研发

他说:

“有了经费后

我就可以买更多的肥料

请更多的人员,发展杂交水稻

使水稻达到更高产量”

无论拿了多少国际大奖

他总是很谦逊:

“这不是我个人的荣誉

是我们中国的荣誉

在杂交水稻方面

我是做了一些工作

但最终的成果

是广大科技人员和

基层民众一起努力得来的

功劳不能只归功我一个人

不能躺在功劳簿上

要继续努力”

伟大出自平凡

平凡造就伟大

几十年如一日

他的生活看似质朴

却如星般光辉灿烂

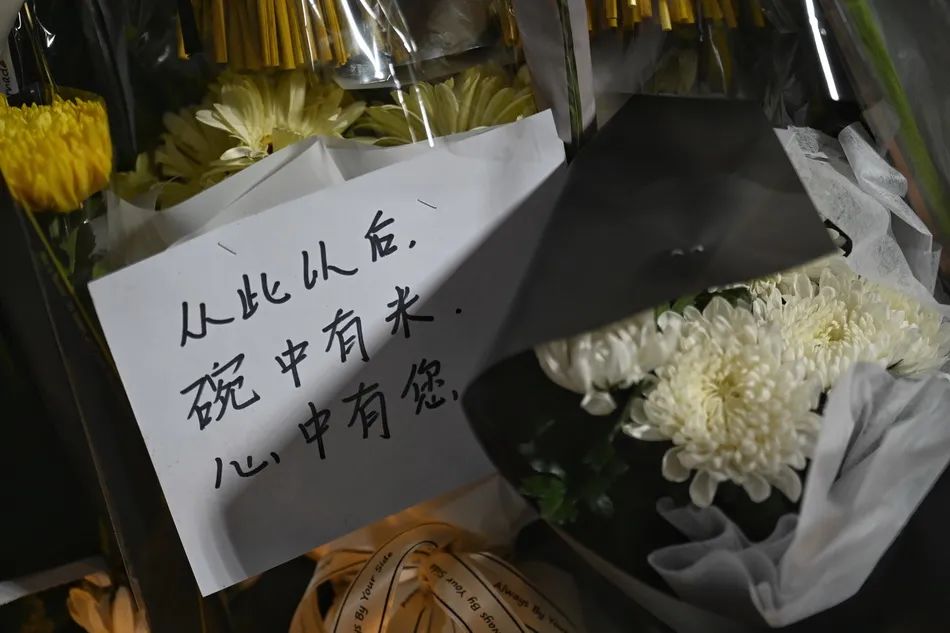

“从此以后,碗中有米,心中有您”

2021年5月22日13时07分

“杂交水稻之父”“共和国勋章”获得者

中国工程院院士袁隆平因病医治无效

在长沙与世长辞

享年91岁

16时许

灵车缓缓驶出医院

路边聚集了闻讯前来送行的市民

司机停下车辆鸣笛

人们把鲜花捧在胸前

悲恸高呼:

“袁爷爷,一路走好,一路走好!”

2021年5月23日

湖南长沙下着小雨

雨中超10万市民

自发前来悼念袁隆平院士

队伍看不到头

致哀的鲜花汇成海洋

来自全国各地的民众有序排队

在明阳厅袁隆平像前鞠躬悼念

献上鲜花,追思缅怀袁老

人群中有老人、有小孩

不少民众还带着

受外地朋友委托代献的鲜花

民众前往明阳山殡仪馆悼念袁隆平院士

明阳厅外

悼念的鲜花已摆放了10多米长,2米多高

还有许多全国各地的网友

通过外卖小哥

将鲜花等送到明阳山殡仪馆

以此来悼念袁隆平院士

明阳厅外,摆满了悼念的鲜花

写给袁隆平院士的书信

字字动人

“听着您故事的孩童长大了

我们会顶起国家的未来”

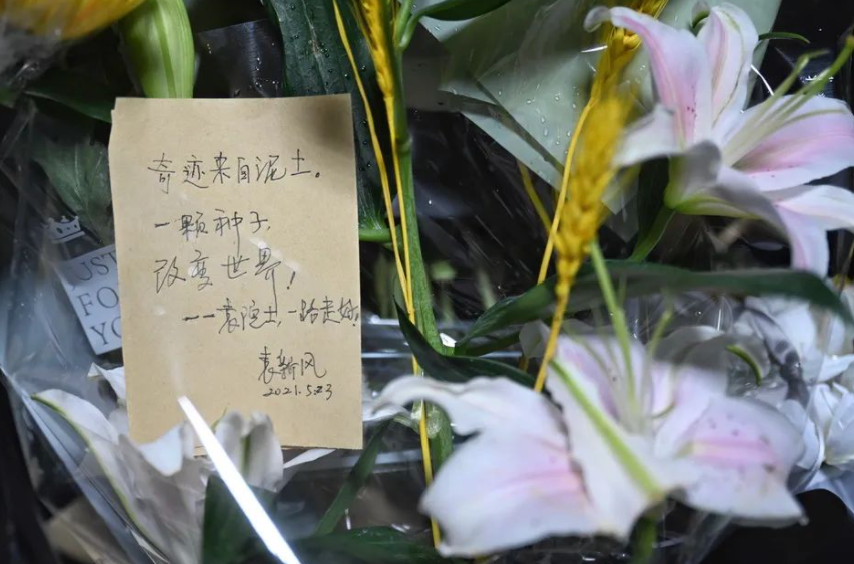

“奇迹来自泥土。一颗种子,改变世界!袁院士,一路走好!”

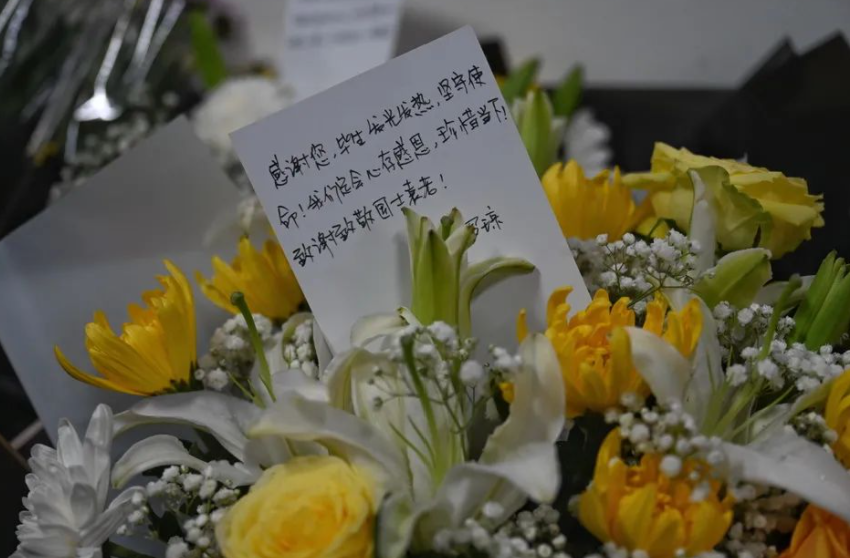

“感谢您,毕生发光发热,坚守使命!我们定会心存感恩,珍惜当下!致谢致敬国士袁老!”

“以前觉得只要他们活着

甚至都不需要做什么

我们就永远有底气

反正还有他们在

但现在他们累了

我们要把薪火递下去

把担子挑起来

等到去见他们的时候

我们也能仰着头说:

‘我们没有辜负,我们继承了光’”

“袁隆平爷爷,一路走好”

网友们纷纷晒出光盘

“从此以后,碗中有米,心中有您”

“从此以后,碗中有米,心中有您”

2021年5月24日上午10:00

袁隆平同志遗体送别仪式

在长沙市明阳山殡仪馆铭德厅举行

袁隆平遗体送别仪式,袁老,一路走好!

日后每一缕升起的炊烟

都是飘自人间的怀念

禾下乘凉梦,仓满无饥恐

粒粒皆辛苦,后辈不敢忘

“风吹稻浪,我又想起您”

风吹起稻浪

稻芒划过手掌

稻草在场上堆成垛

谷子迎着阳光

哔啵作响

水田泛出一片橙黄

今天

是袁老离开我们一周年的日子

网友们纷纷留言

缅怀袁老

“风吹过稻田

我就想起您”

您心心念念的“禾下乘凉梦”

正在成真

......

他在黑色土地上播下种子

也将在后继者的心上

默默发芽

他把一生浸在稻田里

把功勋写在大地上

而今他虽然远去

但如落红化泥

更加护花

我们永远铭记您的嘱托:

“把饭碗牢牢端在自己手上!”

国士无双,缅怀袁老!

文章内容和配图来源于|共青团中央、人民日报、CCTV国家记忆、央视新闻、青小小、中国青年报、长江日报、潇湘晨报、科技日报、瞭望智库、中央广电总台中国之声等。转载和授权请联系原作者

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司