- +1

新父母书友故事(六):“沪漂妈妈和女儿一起成长”

女子本弱,为母则刚。美美作为两个女儿的妈妈,多年来,为了给孩子更好的物质生活,一直努力打拼:经历过生意高盈利及滑坡、二次创业失败、去外地漂泊。无论多难,她都乐观面对。

但在孩子成长过程中,美美发现:对于孩子,仅有物质上投入远远不够。曾经优秀懂事的大女儿,突然不写作业,不起床,不去学校,美美束手无策。一边是工作的压力,一边是对孩子的忧虑,她情绪失控,忍不住打了女儿,打完后既后悔,又没有解决问题。到底该怎么办?

带着深深的焦虑,美美开始探索研究家庭教育。育儿先育己,《樊登读书》里从《正面管教》到《父母的语言》,所有的育儿书她听了个遍,渐渐领悟到:和孩子交流,首先需要平等和尊重。

之后的日子里,美美边学习内化自己认知,边摸索、尝试把学到的知识应用于和孩子实践沟通。在外打工,和孩子分离两年,亲子关系非但没有疏远,反而越走越近。她说,是【樊登读书·新父母】的课程,让她学到了切实可行的育儿方法。

以下故事,来源于美美的口述:(以下图片均由受访者本人提供)

Part1. 女儿突然不上学,我束手无策

2009年11月,我的大女儿出生。那时我在西安做生意,盈利可观,家庭收入也不错,就想着什么都给孩子最好的。除了物质上的无限满足,还在她上幼儿园时报了各种特长班,后来上学也是私立学校。

女儿很努力,几年下来,舞蹈有一些功底,跳得很棒。学习成绩也好,在老师眼里属于各方面都很优秀的学生。

变故出现在2016年我开始怀二宝的时候,那时生意滑坡,进少出多,店面每个月租金就要三万多,由于租金压力太大,我和老公就把店盘掉了。

2016年的秋天,我生下二女儿。生娃后,我差不多休整了两年,在二宝两岁的时候,我想二次创业。但因看中的项目在西安没有太多市场空间,我开始考虑回老家湖北荆州发展。于是,在2018年7月,大女儿三年级时,我们全家迁回老家。

这之后,我和老公一心扑在创业上,吃住都在荆州市里,一个月回家一两次。两个女儿在农村奶奶家,照顾孩子的重担就落在奶奶身上。创业不易,由于对市场不太了解,人脉资源欠缺,项目进行磕磕绊绊,我和丈夫的经营理念产生分歧,时常吵个没完。投资见不到盈利,我俩的情绪就像鞭炮,一点即爆。

2019年的某一天,我从婆婆那里得知:四年级的大女儿突然不做作业、不愿上学了!我惊呆了!心急火燎开车从市里赶回家,抓着孩子一通盘问,可孩子嗯嗯啊啊,说不出个所以然,我怒火“噌”地上来,逮着她屁股狠揍,手都打麻了。孩子起初嚎啕大哭,可哭着哭着就突然变得沉默,闭着嘴巴一声不吭。我突然有点害怕,也很抓狂,打是解决不了问题的。

现在回想起来,我很后悔。因为那时我的状态太糟糕了,根本没有站在孩子的角度去想问题:突然从市里的私立学校转到农村学校,环境的巨大落差;父母都不在身边,突然变成留守儿童……

一边是创业投入有去无回,一边是大女儿的变化困扰着我。每天脑海中都是:赚不到钱,全家的生活怎么办?孩子不好好学习怎么会有出路?那段时间,焦虑就像一个黑洞,把我深深吞噬。

还没等我和老大完全调整好,二次创业以失败告终,最终我们欠下100多万负债,我和老公不得不离开老家,又继续漂泊。

Part2. 原生家庭是原件,孩子是复印件

我是80后,出生于西安曲江的一个小城。记得小时候,我爸妈总是很忙。我爸有点大男子主义,在家里说一不二,无论做什么事都必须按照他要求的方式方法来。

在我心里,对我爸一直有潜在的惧意,我怕他。记得小时候,有一次我的铅笔快用完了,妈妈不在家,我不敢跟爸爸说。直到手实在握不住笔头了,才被爸爸发现,最后买了新笔。

我爸妈不善于沟通,经常因小事吵架,他们在我遇到问题时总是训斥、批评,所以我很少感受无条件的爱。我读大二那年,我妈去世了,后来爸爸又重组了家庭。所以我挺没有安全感的,也很难信任别人。

结婚生娃后,我才渐渐知道:父母都有一颗爱孩子的心,只是有时不懂得如何去爱。大女儿不上学打她这件事,一直让我很后悔。思来想去,我意识到对于孩子,只有物质的投入是不够的,需要走进孩子心里去。于是,我开始四处寻找家庭教育方面的资料,去看书、听课。

就这样,我跟【樊登读书】结识了,在那里我几乎听完了所有家庭教育相关的书籍,比如《正面管教》、《不吼不叫》、《父母的语言》、《非暴力沟通》……后来我又加入了【樊登读书·新父母】,听了里面大部分课程。樊老师说:“如果你在教育过程中感到痛苦、艰难、失望、力不从心,那一定是方法用错了,孩子的问题实际就是家长的问题。”

这句话,让我醍醐灌顶。自从搬回湖北,我一直忙于创业,对女儿的学习和生活很少过问,孩子平时的上课情况、作业完成情况我一无所知。现在想想,其实早有端倪。每次回家,老大作业总是拖拖拉拉,学习成绩不如以前。由于缺乏正确的方法,我和她爸总是训她,奶奶也埋怨大女儿平时学习不积极,三年级的作业能有多少,至于写不完吗?

为了和女儿培养良性沟通,找到问题所在,我开始参加《樊登读书》在荆州的线下活动,请教书友育儿心得。有一期《原生家庭》线下活动时,几个分享者讲述他们受扭曲原生家庭影响,长大后在工作生活中苦苦挣扎,通过努力做出不同改变的故事,深深触动了我。

原生家庭是原件,孩子是复印件。我不喜欢我爸的教育方式,却又在不知不觉地把这种方式延伸到我的女儿身上。那么,老大是否也和曾经的我一样,面对斥责内心恐惧,不曾感受到妈妈的爱意?想到这儿,我不寒而栗。

记得二女儿3岁时,看到我生气,就知道过来哄我,逗我开心。这么小的孩子,都懂得爱妈妈,照顾大人的情绪。我作为妈妈,不是更应该冲破原生家庭的枷锁,做出改变么?

Part3. 努力做个“长颈鹿”妈妈

《非暴力沟通(亲子篇)》中提到两种动物:豹狗和长颈鹿。豹狗个子矮小,视野有限,如果用豹狗语言模式沟通,常会充满批判、指责和否定;而长颈鹿站得高,看得远,视野开阔,用长颈鹿语言模式沟通,能看到对方的需求,有同理心,能倾听和满足对方的感受与需要。因此,长颈鹿语言是增进理解、表达爱意的非暴力沟通语言。

和孩子沟通,想做豹狗还是长颈鹿,决定权在于父母。我决定抛弃原有的豹狗语言模式,尝试用长颈鹿模式和老大沟通。

那天,我给大女儿检查作业,看她心情不错,就和她聊天。我说:“那次知道你不去上学,妈妈很生气,但不该打你,妈妈跟你道歉。我知道你并不是真的不想去上学,能跟妈妈说说是怎么回事吗?”

在我的引导下,老大终于说了心里话。原来,自从搬家后,我在孩子们身边的时间太少了。每次遇到不会的作业也没人可以请教,写作业吃力,渐渐成绩下滑。可爸爸妈妈不仅不问原因,还批评她。所以她心里难受,也越来越没有自信,逐渐抗拒上学了。

女儿的话,让我很自责,我之前只关心成绩,疏忽了孩子的感受。我想弥补孩子,帮助她找回自信。我重新关注老大的学习,每天看孩子的上课笔记,了解学习内容,再根据作业完成情况,判断老大对学习的掌握,帮助她分析错误的地方。

我不再盯着大女儿的错误,一味批评,孩子明显和我亲近起来。功课做得不错,上学也没之前排斥了。

这段时间,因为照顾孩子们,我在家待的时间长。慢慢地,我发现了两个娃之间的一些小摩擦。老二对老大学习桌上哪样东西感兴趣,就偷偷拿去玩,玩坏了就会被姐姐训。时间一长,姐姐就格外防备妹妹。

我不由自主地说:“你是姐姐,就不能让让妹妹吗?”姐姐呛了我一句:“你们都要我让着她。凭什么要让着她,我也是你的孩子!”

我哑口无言,孩子的话点醒了我:常常忽略老大,会让她感觉不平等。

记得樊登老师说过:“孩子都是独立的个体,我们要给予他们平等沟通。”我再也不说谁必须让着谁了,孩子的是非说不清楚,我能做的就是去调和,努力保护好姐妹俩的感情,营造有爱的气氛。

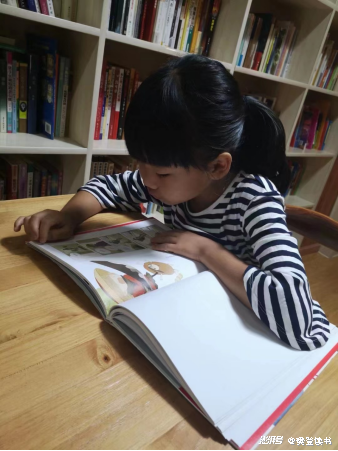

我陪老二看书,老大过来,我问:“姐姐,你给妹妹当老师怎么样?”姐姐很乐意,她读得很认真,妹妹听得也仔细。姐妹俩黏在我身边,亲热又温馨,我心里暖乎乎的。

可惜,这样的日子太短暂,二次创业失败,我不得不离开老家,又一次去外地谋生。那年姐姐11岁,妹妹4岁。姐姐从大人话语里听到了什么,我走的时候,懂事的她什么也没说,妹妹则撕心裂肺哭着不让走。我心如刀割。

Part4.即使远隔千里,也要一起成长

2020年6月,兜兜转转我又回到西安,但生活并不容易。为了生活,一年后我又去了上海。人们说,谋生亦谋爱,我知道现在自己真的到了“两手搬砖,就没有手去抱娃”的时候了。

在上海的工作异常忙碌,但远在老家的两个娃始终牵着我的心。姐姐学习刚刚有点起色,妹妹正是性格养成的关键时期。我要如何做,才能尽可能减少分离对两个孩子的负面影响?

一次偶然机会,我接触了【樊登读书.新父母】的线下工作坊,在那里我认识了很多父母,每家的情况各不相同的,但都有自己的育儿困惑。我开始系统学习家庭教育相关的知识,同时也觉得自己找到了组织,找到了同类。

我和女儿们保持每周2-3次的视频频率,通过聊天捕捉各种信息,来判断孩子们的近况。

离家的时候,姐姐写的作文很让人头疼,经常是流水账,凑字数。我和她讨论写作的意义在于表达情感。老大表示听不懂,我让她把教材打开,通过分析文章或古诗,让她明白无论写人写事最后都有一个情感的升华。然后我还给她买了很多书,让她平时有空的时候,多阅读,多观察,多积累。

我让她把写的作文都留着,隔段时间做对比,看看自己的进步。一段时间下来,老大的写作有了很大提高,她告诉我她的作文被老师当范文在全班分享,孩子的自信心一下提高了,有了学习的兴趣。

朱永新老师说,带孩子阅读就是带孩子创造自己。由于没在身边陪伴,给老二读书的机会比较少,怎么让孩子爱上读书,也一直困扰我。

春节的时候,我购买了朱永新老师推荐的绘本。我在家的时候,就在家陪着妹妹看。如果不在家,姐姐和奶奶就担起了陪读的角色。

这两年,我不能时时陪伴在孩子身边,时常感觉很愧疚。但在育儿这条路上,我从来没有放弃探索。不断学习,不断内化认知,把学习到的方法都用于和孩子的实践,无论相隔多远,都要让孩子感觉到被关注,感觉到被爱。有爱的孩子才会有自信。

乌克兰教育家马卡连珂说:“不要以为你们在教训孩子、命令孩子的时候才是教育,你们在生活的每时每刻,甚至你们不在场的时候,也是在教育。”

但在心底,我仍然深深期待:早日和孩子们团聚。

这一期【樊登读书·新父母】的用户育儿故事就分享到这里,每个妈妈/爸爸都值得被听见。

你的育儿路上,都经历了什么?

如果你也想分享自己的故事,欢迎联系我们。你说,我们听,等你。

欢迎在留言区,将你的精彩讲给我们听。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司