- +1

口述·枕流之声|叶新建:父辈们在这儿生活,又在这儿离开

枕流公寓位于上海市静安区华山路699、731号,是上海市优秀历史建筑保护单位。公寓建于1930年,业主为李鸿章之子李经迈,由美商哈沙德洋行设计,华商馥记营造厂施工,建筑采用折中主义风格,时因设施高档齐备、名人汇聚,有“海上名楼”之称。

整个公寓项目占地7970平方米,其中花园面积2500平方米,建筑占地979平方米,地上7层,地下1层,初建成时共约40套住房。公寓平面由内部式、外廊式和跃层式等单元组成,一至五层每层6-7套,设二室户约80平方米、三室户约100平方米和四室户约150平方米。六至七层为跃层,设有五室户和七室户,在当时上海公寓中颇为少见。

1949年以后这里空置的房间被分配给高级知识分子居住,知名住户包括报人徐铸成,导演朱端钧,作家周而复、峻青、王慕兰,文艺理论家叶以群,画家沈柔坚,三栖明星周璇,影剧表演艺术家乔奇和孙景路夫妇、孙道临、徐幸,越剧表演艺术家傅全香、范瑞娟、王文娟等。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)联合候车式文化工作室、上海市静安区静安寺街道共同推出“枕流之声”系列稿件,以口述历史呈现枕流公寓内十余个家庭跨越七十年的悲欢离合,并根据口述史料通过图形建模还原1930年代枕流公寓的建筑特征,记录人与建筑共同书写的城市历史。

叶新建,文艺理论家叶以群次子,1953年生于上海,1959年入住华山路699号,上海市文联退休职工

1959年的冬天,我们全家都搬过来了

访问员:叶老师,您是在这里出生的吗?是土生土长的上海人吗?

叶新建:是土生土长的上海人,但不是在这儿出生的。

访问员:那是在哪里?

叶新建:我的出生地是在复兴西路的玫瑰别墅。

访问员:您是几几年出生的?

叶新建:1953年。

访问员:后来是几几年搬到这里来的?

叶新建:1959年的冬天。当时这儿的住户是周而复同志,后来因为他奉调到北京去工作了,这个房子就让给我们家了,我们就从那儿(玫瑰别墅)搬过来了。

访问员:您知道爸妈当时为什么选择搬到这里吗?

叶新建:就是因为周而复邀请他们过来的。

访问员:是邀请的吗?

叶新建:对,周而复走了,这个房子就空出来了。那个时候房子都是上面给的,机管局分配的。那时有个说法,好像是周而复说的,是他自己花钱顶下来的,他走了就可以把这个房子(指定)给谁,他就给我父亲了。没其他原因的,就因为他们关系特别好,1930年代就在一起(工作)了。然后我们就这样过来了,一直到现在。我那时候很小,还没有上学。

访问员:当年搬过来的时候您才5、6岁吧?

叶新建:对,5、6岁,还没上小学,差一年才上小学。

访问员:有没有给周而复先生买这个房子的钱?

叶新建:没有。

访问员:交租金呢?

叶新建:没有没有。那个时候租金也便宜,而且大概还有补贴的,二十来块,到后来就三十来块。三十几块的租金一直维持到我母亲去世。

在解放不久的上海,左起:蒋燕、周而复、叶以群、于伶

访问员:当时你们家是多少人搬到这里来的?

叶新建:我们全家都搬过来了。

访问员:几口人呢?

叶新建:父母,还有一个外婆,外婆我们叫姨婆的。还有我们,那个时候5个孩子都有了,8个人一起搬过来。整个里面这一套都是我们的,这里就是原来的客厅。

访问员:那大家是怎么分配这个空间的呢?

叶新建:这个是客厅兼我父亲写作、工作的地方。对面那个屋子是餐厅,里边两个是卧室,一个是主卧,是我父母的,另外一个是我们小孩子的。5个小孩分不过来,这里也放了两个孩子。大家分散开来的,其实也不宽裕啊,(空间)挺紧张的。

访问员:您当时是住在哪个房间?

叶新建:小孩的房间。

访问员:你们是怎么睡的?是上下铺吗?

叶新建:不是,好像是单人床,小铁床。

访问员:那么这个房间的格局是一个客厅,一个饭厅,两个睡房,一个洗手间?

叶新建:两个洗手间。两个卧室就是两个洗手间。

访问员:在当时来讲,条件是很不错的了。

叶新建:对,是很不错的了。

访问员:刚搬过来的时候,整个房间就是这样的装修吗?

叶新建:对,没动过。那个时候没有搞装修这个概念,原来怎么样就是怎么样。它原来这个墙面都是油漆的,不像现在是这种粉的墙面。

访问员:那是后来你们粉过一下的吗?

叶新建:对,粉过的,也就是1985年以后吧。我们家基本上是没有搞过什么装修。

访问员:那家具呢?

叶新建:新的也没有。

访问员:你们刚搬来的时候,周而复先生走了之后是什么情况?

叶新建:他家具全部搬走了。

访问员:那你们进来应该是一个空的房子。

叶新建:空的,基本上是空的。

访问员:那么家具是后来再添置的?

叶新建:有的添置的,有的(是)原来有的。现在有些(家具)都没有了,放不下了。只有这个书橱是原装的,原先我爸爸在的时候(就有)。这些橱都是老的。

叶新建在父亲生前用过的旧书橱前看书

我的父亲叶以群

访问员:搬过来的时候,您的父母当时是从事什么工作的?他们在哪里上班?

叶新建:我父亲在作家协会。再早几年,在中苏友协,就是在中苏友好大厦那里。

访问员:是现在的上海展览中心吗?

叶新建:对,他在中苏友协有职务。他干过很多工作,上海刚刚解放的时候,他是上影厂的副厂长,所以他跟电影界挺熟的。后来就到作家协会,到文联,一直到最后。

访问员:看到叶以群先生的生平,他是在东京读的大学?

叶新建:对。

访问员:读的是经济学的专业?

叶新建:对,完全不搭界的。

访问员:他是一位文艺理论家嘛,写过很多著作,也创办了不少有影响力的刊物。所以看到他的大学专业时还挺惊讶的,就好奇问一问,这个您了解吗?

叶新建:这个详细的不太清楚,他在东京读大学的时候,接触到不少日本左翼和苏联文艺理论的作品,后来一步步加入了革命团队。

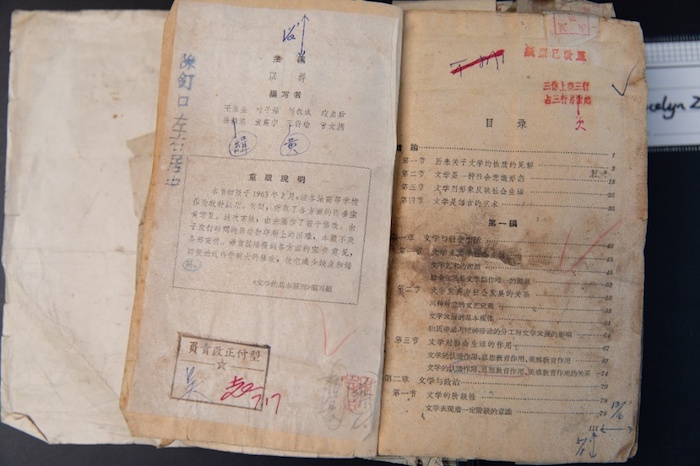

《文学的基本原理》校验版,叶以群主编,该书于1963年出版,作为全国高校文科试用教材

访问员:他有没有跟你们说起过当时他在日本留学的情况?

叶新建:这里有个小细节,可能也无法考证了。当时家里不让他到日本留学去,其实他是参加革命去的,奔着这个目标去的。家里就坚决反对,他家是经商的嘛。后来他就跟家里发飙了,拿出一把匕首,拍桌子。他那个时候年轻,才18、19岁,后来就这样到日本去了。1930年“左联”刚刚成立的时候,他就已经在东京了,还和一些在日本留学的同学一起组建了“左联”东京支部。“九一八”事变以后,他们组织留学生搞爱国反日运动,结果被日本警方遣返回来了。

访问员:遣返回来是来了上海还是去了其他地方?

叶新建:去了很多地方了,他是到处跑的,要联络全国的文化人。上海是基地,他正式参加革命是从“左联”开始的,1932年在上海入的党。后来到重庆去,因为重庆有个八路军办事处,周总理在那里坐镇的。1941年“皖南事变”之后,重庆的形势也开始紧张了,好多文化工作者要被疏散到延安或者香港去。他想去延安,但是周总理叫他去香港。所以他就到香港,和茅盾一起创立了“中国文艺通讯社”,主要负责组织各地进步作家的稿件,创办刊物,同时自己也搞些创作。

1960年代,周总理在北京接见文艺界代表。二排:左三为叶以群,右二于伶;前排:右二张瑞芳,右四白杨

访问员:临近开国大典的时候,好多文化工作者要冒着生命危险从香港向内地迁移。“文化大营救”这个事情,你有听父亲提起过吗?

叶新建:没有,他当面没有跟我们讲过,我们都是从事后的资料里面知道的。他不可能跟我们讲的,我们那个时候还那么小,只有我母亲可能知道一点。我们这些晚辈都是后来从资料里面知道的,从老一辈的回忆里面知道的。

访问员:我是从王慕兰老师(枕流住户,画家沈柔坚的妻子)那里听说的。她说当时这批文化工作者很不容易,乔装成难民,兵分几路,跋山涉水,还要绕开各种敌人的哨站什么的。

叶新建:很艰难的,(1941年)这里情况不好了,就转移到香港去,香港相对比较安全一点,那是花心思的,所有文化人要找地方隐蔽下来。等到太平洋战争爆发了,日本人占领香港了,贴了布告出来,叫所有知名文化人必须到“大日本军指挥部”报到,否则“格杀勿论”,他们又要想方设法赶紧转移回来。所以就乔装打扮,有走陆路的,也有坐船走水路的,分批从香港转移到东江游击队的大后方。后来解放战争到白热化的时候(1947年),一大批的文化工作者又陆续转移到香港。我父亲作为地下党成员直到很晚才离开上海的,党组织派他护送郭沫若和茅盾一起撤退到香港。到了临近解放了,我父亲得到潘汉年的指示,再协助他们回来,他自己又是最后一批离开香港的。当时这批文化人里有郭沫若、茅盾、沈钧儒、李济深、叶圣陶、郑振铎等等,成百上千人了。我现在觉得我父亲的身份好像蛮多的,又是搞写作的,又是搞出版的,又是搞党务工作的,又是搞文化联络的,还有地下党工作,都有。上海有联络点的,所以他经常跑重庆,跑成都,就是为了跟上面保持联系。上面一有新的精神,他马上就操作起来了。像这种文化人的转移就是,其中很复杂的。

1948年,文艺界人士在香港浅水湾萧红墓前合影。前排左起:丁聪、夏衍、白杨、沈宁、叶以群、周而复、阳翰笙;后排左起:张骏祥、吴祖光、张瑞芳、曹禺

访问员:他跟茅盾先生的关系好像很好的。

叶新建:很好的。他和茅盾在香港的时候是一起隐蔽的,1942年又是一起打扮成难民回来的,工作上也一直有来往。说起来,我父亲跟我母亲结婚,介绍人是郭沫若。有一张照片,算是当时的婚礼照吧,很简单的,上面有潘汉年,有茅盾,还有一个不知道是谁,五个人的一张照片。

访问员:您父亲和母亲是怎么认识的呢?

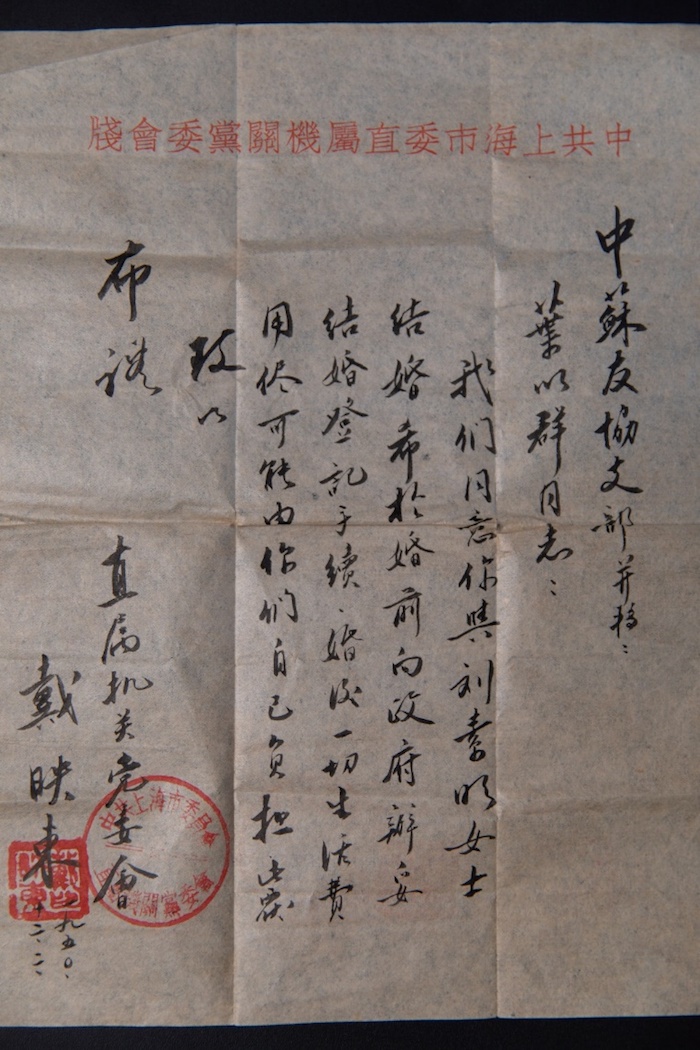

叶新建:在香港,我母亲和姨婆是香港居民,住在郭沫若先生的楼下,我父亲一直要去拜访郭沫若,后来就和我母亲认识了,再一起到上海来的。1950年结的婚。当时结婚还要政府审批的。市委直属机关党委员会的,批准他们结合。

上海市委直属机关批准叶以群和刘素明结婚的文件

“小家庭教育不好孩子,要到大风大浪里面去”

访问员:您母亲从事的是什么职业?

叶新建:原先她在香港,好像没有工作,就是读书,那个时候很年轻的。到了上海以后才正式加入工作,在医学化验所,就在华山路泰安路口。搞细菌培养工作的,一直搞到退休。她跟我父亲两个路子,完全不一样。

访问员:他们年纪差得也蛮大的。

叶新建:差十几岁了。

访问员:他们从事的职业挺不同的,年纪也差得蛮大的,那么他们在对子女的教育方面意见还统一吗?

叶新建:在子女的教育上,母亲不发表意见的,都是我父亲一手抓的。

访问员:有五个子女呢。

叶新建:对,他一手抓的。就是从那些“四清”(时候)的信件里面就能看出来了,他把每个子女都安排得好好的,对我们要求很严的。

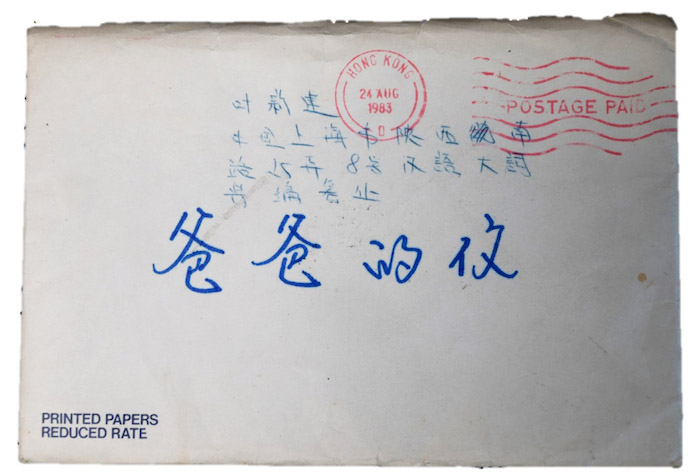

叶新建收集爸爸信件的信封

访问员:能举个例子吗?

叶新建:比方说,拿我本人来说,因为我那个时候很皮,学习成绩不太好。他就要求我,在他不在的时候就要跟他汇报。知道我成绩不好了,就经常告诫我要怎么样安排自己的学习,不要贪玩,学习一定要搞好,将来才能有贡献,有作为。他是从正面方面来讲的,这就不像家里面一般的教育那样,他讲的面很大,要求很严格的。我在学校里的时候,尤其是初中的时候,住宿的,在虹桥那边,他经常写信给我,要我怎么样怎么样,一定要做好,做好以后跟他汇报,不行再改。平时还不许玩,少玩点,多读读书,多复习复习功课,把成绩搞上去,因为我成绩不是最好嘛。对所有孩子,他的要求都是一样的。

访问员:如果平时没有达到他的期望,会不会挨骂或者挨打?

叶新建:会。我比较皮,挨的打也比较多点。那个时候挨打很简单,拿一把尺子,手心摊出来,不像现在有的打孩子乱打的。(我们就是)打手心,意思一下。

访问员:父亲平时看起来是一个斯斯文文的人,在教育子女的时候还是蛮严厉的。

叶新建:很严厉的。但是从另外一方面来讲,他对我们也是很关心的,对我们很好的。现在想起来,他这样做是对的。

访问员:怎么个好法呢?

叶新建:经常带我们出去玩,看电影。他出差回来总不会忘记给我们带点玩具什么的,这个他时时刻刻都不会忘记的。五个孩子分都有份的,谁的都落不下。

1960年代初,叶以群和孩子们在枕流花园中。左起:叶新建、叶新跃(后易名叶周)、叶以群、叶新红

访问员:那真的很难得啊。他自己对于文艺方面的兴趣爱好是比较浓厚的,会带着你们去看电影。那会指导你们看书,教你们写字吗?

叶新建:会会会。不过那个时候指导我们看书不能跟现在比,现在各种文艺名著,那个时候没有那么多,(我们)看革命书籍(比较多)。这个从哪一方面可以看出来呢?这一下就要跳到(父亲)去世前了。哎……他去世前,有这么一个细节。那天早上大概5点多钟,我母亲醒过来,在家里就找不到他人了,隔壁房间的床上没人。(她)东看看西看看,门口看看,附近看看,也没有。回头到他的写字台上再仔细看,有一份东西,遗书。诶,遗书写好了。问题是现在这个遗书那个时候给他们抄家抄掉拿回去以后,就再也没有返还给我们了。但是我记得(遗书)当中有对我们子女的几句话,我一直记得。要我们好好地听党的话,听毛主席的话。将来一定要到外边去,小家庭教育不好孩子,要到大风大浪里面去,参加革命去,或者到农村去。这个我记得很牢的,听进去了。还说了很多,比方说,我也是有罪的人,具体的(记不清了),因为这个遗书我没有看到,只有我母亲看到。然后我母亲就不知道怎么办了,只好打电话告诉单位,单位就(派人)过来了。到底(派人)是来抓他的还是来怎么样的?这个问题我现在理解是这样的,他那个时候已经上到六楼去了,就是后面那个楼梯一直上去的,他不知道家里发生了什么情况。但是叶以群失踪了,我母亲必然要跟他单位汇报的,那么单位就来人了。他在楼上看得清清楚楚,车子来了,几个人下来了,他的感觉就是来抓他的,他就从上面跳下来了。我现在回想起来,如果我们当时不打这个电话,那个车子不来,可能还有回旋的余地。他在上面思想斗争也很厉害的。5点多钟上去的,一直到7点多钟才跳的。送到华东医院,10点多钟宣布死亡。下午大概4、5点钟的时候,我跟我妈就到西宝兴路,最后告别。

访问员:这对家里人来说太突然了。

叶新建:对,我那篇文章里(《怀念我的父亲母亲》,刊于2012年4月12日《文学报》)也有讲到,就是那个夏天,1966年的8月2号,这真是天打五雷轰。

枕流公寓雪景(叶新建 拍摄)

听父亲的话,把最好的十年留在北大荒

访问员:您去黑龙江当知青是在父亲走后没多久吧?

叶新建:没多久,(父亲是)1966年8月(走的),我是1969年3月到黑龙江去的。

访问员:当时是自己要去还是组织上叫你过去的?

叶新建:是上面(要求的),当时是一片红。但是具体去什么地方你可以粗粗地选一下,反正就得到外面去,家里不能留你了,上海的户口也给你撤销了,全部迁走。那么我就选了一个北大荒。

访问员:为什么会选北大荒呢?

叶新建:这个有印象的,因为我们小时候父亲带我们看过一个电影,是六几年的时候,专门讲北大荒的,叫《老兵新传》。我看了印象特深,所以对我后来选择去向有帮助的,那我就直接(选)北大荒吧,我也体会一下。一去就是十年。

访问员:那边应该跟上海非常不一样吧?

叶新建:完全不一样。

访问员:什么感受?

叶新建:很荒凉,很凄惨。正好去的时候是冬天,三月份。北大荒还是冰冻期,还没解冻,下着雪,在野外看不到几个屋子,一片白雪茫茫。我们就是这么到了火车站,然后再上卡车。那么冷的天,那卡车都是没棚的,(我们)就在卡车上面冻着,开到要去的地方,一路上就是那么荒凉。

访问员:你们住在哪儿?

叶新建:我去的地方原先是劳教农场。因为当时去北大荒劳改的(人)比较多,这些方面的农场也比较多。一下子大批人过去,来不及安排,(于是)就改制,把劳教农场改成国营农场,那么就收编我们这些人,但是它那一整套管理方式没法扭转的,都习惯了。所以我们说奇怪了,把我们当劳教来管理了,全是准军事化的管理。

叶新建(左一)和两位知青朋友在黑龙江省原德都县花园农场

访问员:每天要干点什么?

叶新建:每天一早上要起床出操,干活就看你分到什么部门了。你如果是连队的话,那就下大田,种地去。那个时候还没有机械化,都是人工的。

访问员:你是被分配去干嘛的?

叶新建:我去的(部门)还算好,在我们那儿有个粮食加工厂,我在那里面干。干什么呢?就是磨面粉。有个面粉厂,这个在当时已经算好的职业了,没有下大地。下大地,修地去,很苦很苦的。所以我这个(活儿)还算幸运的。当然下大地我也去过,这不可能不去的,农忙的时候大家都要去的。总的来说我比那些在连队干活的知青要好得多,吃的苦要少得多。

访问员:那十年里面跟家里是怎么联系的?

叶新建:信件。

访问员:回来过吗?

叶新建:回来过,有探亲(假)。探亲有规定的,一年一次,二十几天,来回(路程)都算在内27天。已经算不错了,我们比起插队落户的(人)要好得多了。插队落户还要苦。

访问员:二十几天通常是在哪个季节回来呢?

叶新建:过年,一般都是过年。

访问员:回来之后,都是在枕流公寓这里过年吗?

叶新建:对,就在这里。

1970年左右,叶新建第一次回枕流公寓探亲

访问员:每一年都会觉得有一些不同吧?

叶新建:有。

访问员:特别是隔了十年,跟你十年之前出去再回到这里,会有什么不同呢?

叶新建:感觉完全不一样。感觉家里好像小一点了。因为我们那边粗犷得很,很大的地方,农村嘛。

访问员:人呢?人的方面会有些不一样吗?

叶新建:特亲切。出去那么长时间肯定是想家的,想家想得不得了。有些女生晚上都哭鼻子的。我们男生倒还可以。火车从上海走的时候,火车汽笛一响, “哇”!全部都是哭声,一直哭过去。第一次去的时候,服装都给我们发好,绿棉袄、绿棉裤、皮帽子,有服装费的。一套就像军装一样的棉袄、棉裤、帽子、大衣,都有。十年里面就发过这么一次,后来都是自己想办法去搞,他们不管了。时间长了,这棉袄里面就一塌糊涂了。比方说上山救火,森林火灾我们经常去,去一次回来身上的棉袄棉裤都是成条的,早就挂花了。现在我们回想起来,苦是很苦的。我这人比较念旧,主要是那段经历,从16岁不懂事的时候开始,就到那儿去了,能不想吗?十年了,最好的时光都在那儿了,每个细节都能想起来。很多人都在埋怨,就算现在回来都一百个不满意:哎呀!我们这些人怎么搞的?吃那么大的苦,算什么名堂?这怪谁呢?谁也不怪,没办法怪谁。最后全部返城,一个不留。回来又是一个问题,上海怎么安排呢?摆地摊啦,做零工啦,扫马路啦,什么都有。那时候有句话:只要让我回上海,我扫垃圾都愿意。只要能回来就好。

访问员:您是哪一年回来的?

叶新建:1979年,我是1969年去的,十年嘛。 如果不是粉碎“四人帮”,如果不是拨乱反正,我们这帮人根本回不来的。

把余生留给枕流

访问员:后来您和您太太是怎么认识的?几几年结的婚呀?

叶新建:我是1987年结的婚,我跟太太认识大概是1984年,也是黑龙江的同事介绍的。我太太当时在上海奉贤下乡,那里有很多农场,什么新华农场、五七农场啦。当时介绍给我的时候,她还在那里(下乡)。人家问我行不行啊,如果她回不来怎么办?我说就给我介绍吧,能行就行吧,不行再说了。我好像没什么要求,那时候很单纯的,

访问员:当时您是不是算大龄男青年啦?

叶新建:大的哦!我回上海那年26岁,1979年是26岁,我是1984年认识她的,多少年了。1987年结的婚,1991年要的孩子叶音。

访问员:结婚后,你们就住在这里?

叶新建:对,我妈一个人睡在这里,我们睡里边的一个房间。孩子大了,再跟我们混在一起,没办法睡了。就搭了一个小阁楼,让他上去,有个自己的空间。从小学开始,2003年。

访问员:还好这里层高比较高。

叶新建:对,(所以)还可以搭,在上面(能)坐得直,站是站不起来的。能坐得直就已经不错了,(头)上面还有那么一点点(空间)。

访问员:叶音小时候是一个什么样的小朋友?有没有继承你的顽皮?

叶新建:绝对继承。皮大王。从小学开始一直到初中,(他)都不被老师看好。一个是因为皮,一个是成绩不好,老师是最不喜欢这样的。但是就在这种不被看好的情况下,来个绝地反击。

访问员:他的皮是一种怎么样的表现,是说话特别顽皮?还是会做一点什么破坏性的事情?

叶新建:破坏性倒是没有。就是动作特别多,喜欢动。小学的时候,我到现在还记得,老师要我们带他到医院去看多动症。后来读初中,因为他成绩不好,老师建议我们把他转到特别学校去。特别学校你们能理解意思吗?我们没搭理她,坚持自己的路走下去,我们绝对支持叶音,走对了。

访问员:那你们家长的压力很大,老师要隔三差五跟你们告状。

叶新建:对,告状啊,告到我都不敢去开家长会了。叶音喜欢画画,从小学的时候就开始画画,一上课就开始在下面画画,画老师。你别说,他还画得很好,很像。小学里别的老师没有一个喜欢他的,只有美术老师喜欢他,还给他开了一个小画展。所以后来我们就开始培养他这一方面,他不用我们多说的,一进入状态,自己会跟上去的。

访问员:他舞蹈方面的天赋你们是什么时候发现的?

叶新建:也是高中。他本来就好动嘛,后来偶然在跳舞机上发现的。那个时候不是有跳舞机嘛,面前有个屏幕,脚下有个踩点的(毯子),可以调速度,可以调动作的。他喜欢上了,跳舞机跳上瘾了,问我们能不能给他找一个真正学跳舞的地方?我们就带着他到处找,上海有名的几个舞社我们都去看过,比较之后就选了一个报名进去。

访问员:你们这个教育理念在当时来讲还是很勇敢很前卫的。

叶新建:对,我们是走偏门的。我们跟叶音说:你管你把握好自己的方向就行,我们绝对支持你的。

访问员:虽然你们在枕流公寓生活的过程中遭遇了很多坎坷,但是到现在,在你身上、在叶音身上,看到的是许多特别触动人的,特别向上的能量。你们这一代的精神也许继承自你们的父辈和祖辈,然后又慢慢地传到了叶音的身上,从他的笑容、他的舞姿里面传递出来。有网友说,叶音一定是生活在一个非常有爱的家庭里,所以他才成为这样的一个人。

叶新建:他把这份友爱发挥得淋漓尽致。无论是对粉丝也好,还是对自己原本的工作也好,对所有接触的同行也好,都非常友好。他永远是带着笑容的。

访问员:叶老师,作为访谈的结尾,我们给每一个受访者都设置了这样一道问题。因为枕流公寓是建于1930年嘛,到现在差不多90年了,它就好像是一个风雨飘泊的老人家。你们从50年代搬进来直到现在,跟这个房子接触了有超过半个世纪的时间了,那么枕流公寓对您或你们家来讲有什么特殊的涵义吗?这里是作为一个家,或者是作为一个伤心之地,或者说是你成长的一个见证者等等,假设现在你要对枕流公寓说一句话的话,您会给它捎去一句什么样的话?

叶新建:我写的美篇里面有一句话,就是“枕石漱流”现在已经是永远不存在了,一去不复返了,没有了。存在的只有对以前往事的追忆。

访问员:您说的是跟这个“枕石漱流”相关的一种精神,还是说这一批的文化人,他们慢慢离世不在了?

叶新建:从“文革”开始到现在,老的都走得差不多了,剩下的年轻人又不清楚,很多问题无法解释,当然就不存在了。也包括你说的那种文化方面的精神,确实没有了。那一段惨痛的记忆,到什么时候都忘不掉的,现在走在这个公寓的每个角落里,我想到的都是那段记忆,我是忘不了的。有时候走过来,抬头一看,六楼那个小窗。没办法的,就是一种惨痛的记忆。

访问员:那你们有想过离开这里吗?

叶新建:从来没想过。也不允许,也没这个条件,就在这儿待下去吧,反正父辈们都在这儿生活,而且又是在这儿离开的,我们怎么能走呢?一直住下去吧,住到我走,我就不管了。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司