- +1

卡夫卡逝世98周年:生命之所以有意义,是因为它会停止

编者按:1924年6月3日,卡夫卡因肺病无法吞咽食物而在饥饿中死去,结束了他短暂的41年的人生。他的死亡竟是如此的荒诞。无人不知卡夫卡,无人能够说尽卡夫卡。今天是卡夫卡逝世98周年,分享此文,纪念卡夫卡先生。

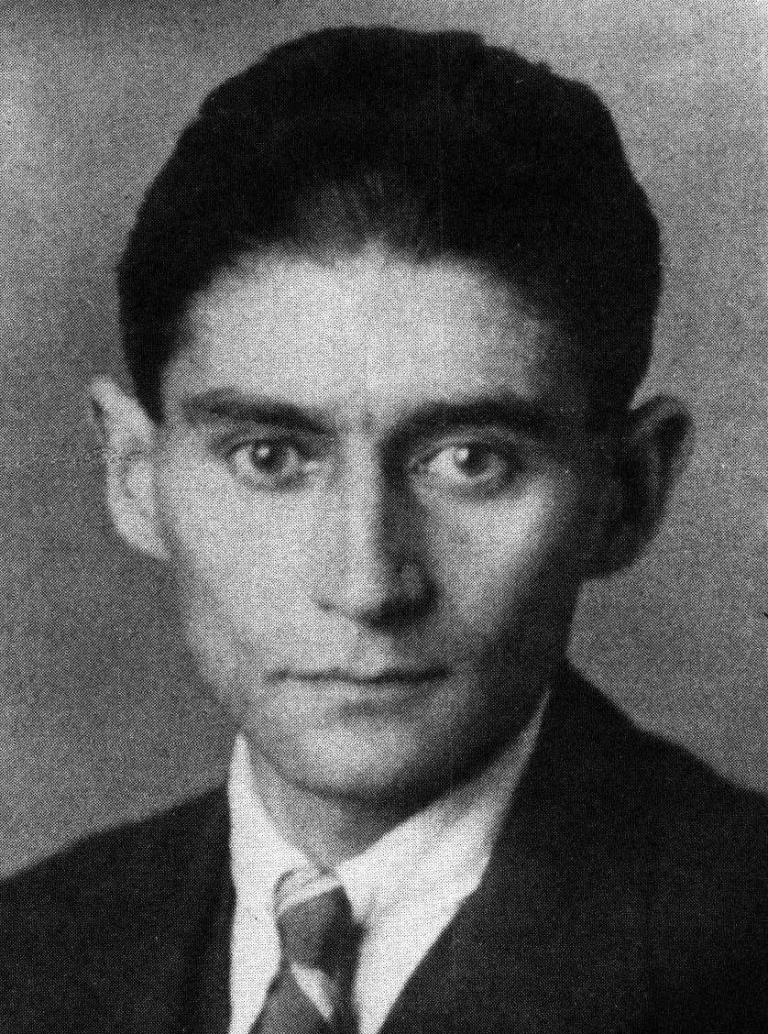

在20世纪现代主义文学史上,弗兰茨•卡夫卡 (1883 - 1924)堪称首屈一指的奠基者。

从20世纪30年代开始,卡夫卡的创作就引起了西方文坛的关注,逐渐在世界范围内获得了巨大的声誉,成为20世纪作家所能创作出的最振聋发聩的作品,从而形成了持续的“卡夫卡热”。

美国女作家欧茨称“卡夫卡是本世纪最佳作家之一,时至今日,且已成为传奇英雄和圣徒式人物”。卡夫卡也被视为20世纪现代主义第一人,欧美各种权威书评杂志在评选20世纪现代主义大师时,都无一例外地把卡夫卡排在第一位。

英国大诗人奥登曾说:“就作家与其所处的时代关系而论,当代能与但丁、莎士比亚和歌德相提并论的第一人是卡夫卡。卡夫卡对我们至关重要,因为他的困境就是现代人的困境。”

卡夫卡可以说是最早感受到时代的复杂和痛苦,并揭示了人类异化的处 境和现实的作家,也是最早传达出20世纪人类精神的作家。

从这个意义上说,他是20世纪文学的先知、时代的先知与人类的先知。

▌时代的先知,警惕现代文明对制度与人性的双重异化

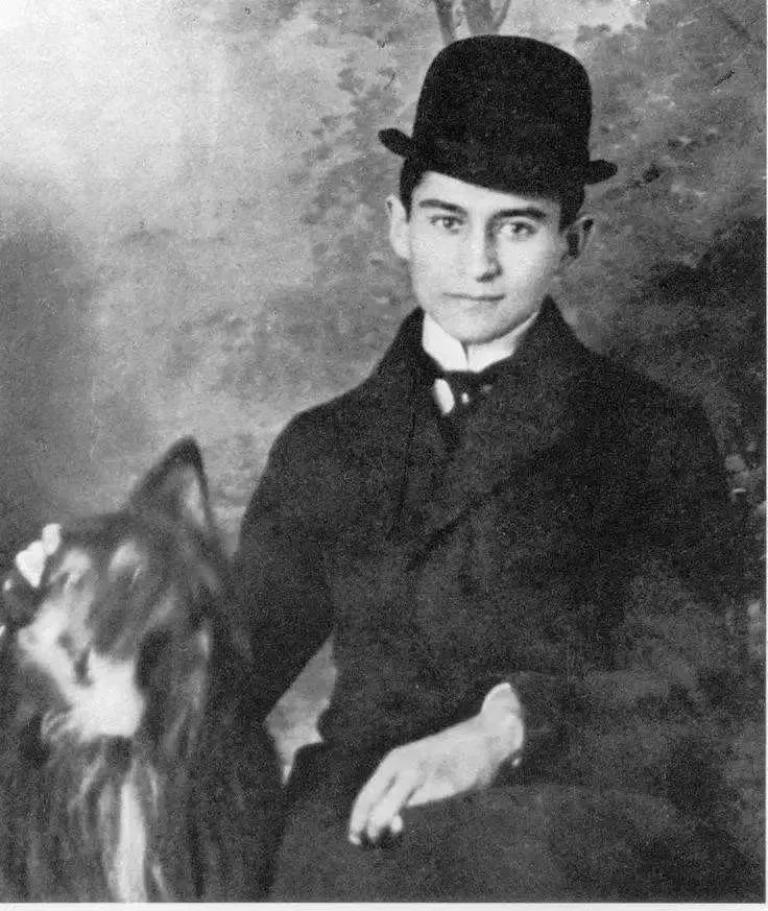

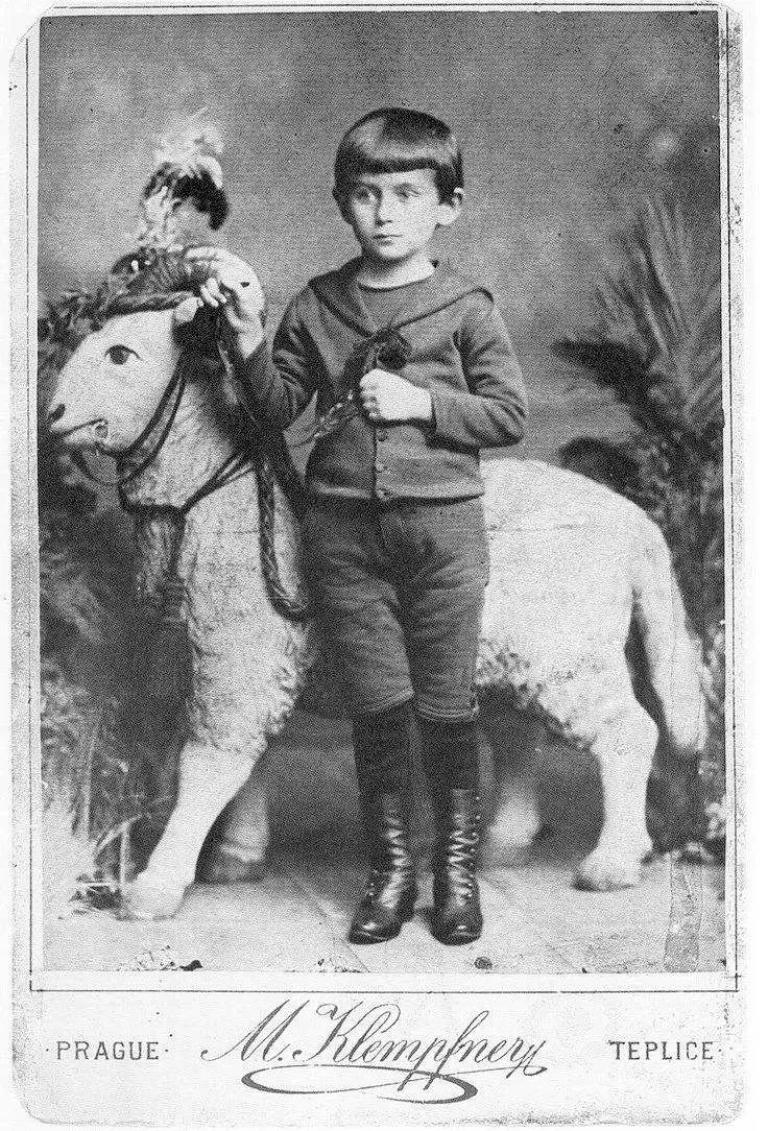

▲童年时期的卡夫卡

卡夫卡的创作个性和文学世界可以在他的成长过程中找到背景。

从小到大的压抑的环境造就了他内敛、封闭、羞怯甚至懦弱的性格,而且还内心敏感,容易受到伤害,对外部世界总是持有一种戒心。

他在去世前的一两年曾经写过一篇小说《地洞》,小说的奇特的叙事者“我”是一个为自己精心营造了一 个地洞的小动物,但这个小动物却对自己的生存处境充满了隐忧、警惕和恐惧,“即使从墙上掉下的一粒沙子,不弄清它的去向我也不能放心”,然而,“那种突如其来的意外遭遇从来就没有少过”。

这个地洞的处境在某种意义上说也是现代人处境的象征性写照,意味着生存在世界中,每个人都可能在劫难逃,它的寓意是深刻的。

这个小动物在地洞中的生活也可以看成作者一种自我确认的形式,借此,卡夫卡也揭示了一种作家生存的特有的方式,那就是回到自己的内心的生活,回到一种经验的生活和想象的生活。

卡夫卡为自己的生活找到了一个最好的方式,就是在地窖一样的处境中沉思冥想的内心写作方式:

我最理想的生活方式是带着纸笔和一盏灯待在一个宽敞的、闭门独户的地窖最里面的一间里。饭由人送来,放在离我这间最远的、地窖的第一道门 后。

穿着睡衣,穿过地窖所有的房间去取饭将是我唯一的散步。然后我又回到我的桌旁,深思着细嚼慢咽,紧接着马上又开始写作。

那样我将写出什么样的作品啊!我将会从怎样的深处把它挖掘出来啊!

▲图为沃纳-比肖夫摄影作品

这是一种与喧嚣动荡的外部世界生活构成了巨大反差的内在生活,衡量它的尺度不是生活经历的广度, 而是内在体验和思索的深度。

卡夫卡正是以自己的深刻体验和思索,洞察着20世纪人类正在塑造的文明,对20世纪的制度与人性的双重异化有着先知般的预见力。

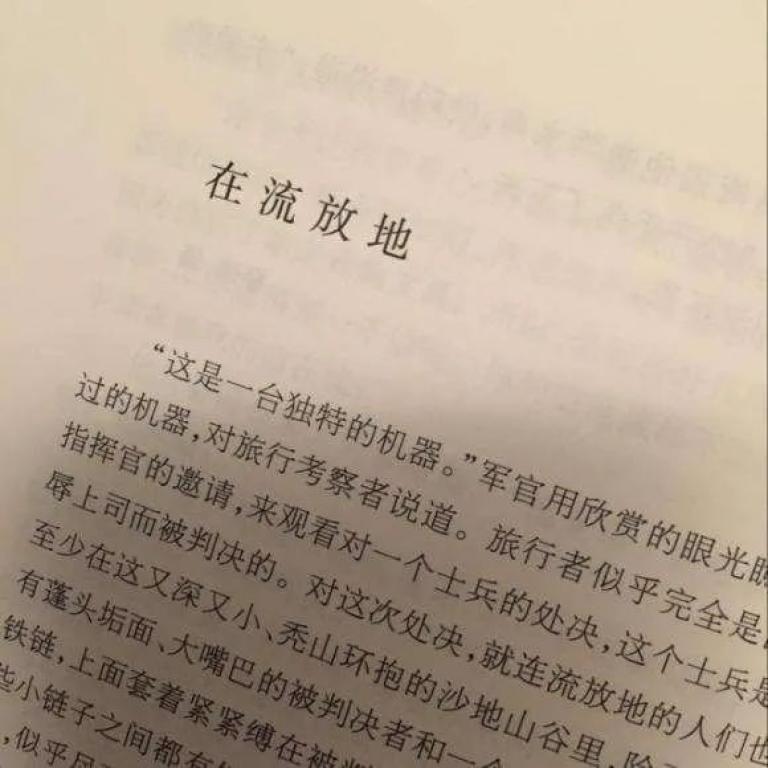

◎《在流放地》:人异化与机械化的一个现代寓言

写于1914 年的小说《在流放地》,描述了一名军官以一种非理性的狂热参与制造了一部构造复杂精妙的处决人的机器,并得意洋洋地向一位旅游探险家展示他的行刑工具。

一个勤务兵仅仅因为冒犯了上司,就要被他投入这部机器受死,死前要经受整整十二小时的酷刑。但是在勤务兵身上的表演并不成功,于是读者读到了 20世纪现代小说中最具反讽意味的一幕:那个制造了这部机器的行刑军官最后竟自己躺在处决机器上,轧死了自己。

机器的发明者最终与杀人机器浑然一体,成为机器的殉葬品,从而揭示了现代机器文明和现代统治制度给人带来的异化。

它是关于使人异化与机械化的现代统治的一个寓言。

▲卡夫卡小说《在流放地》

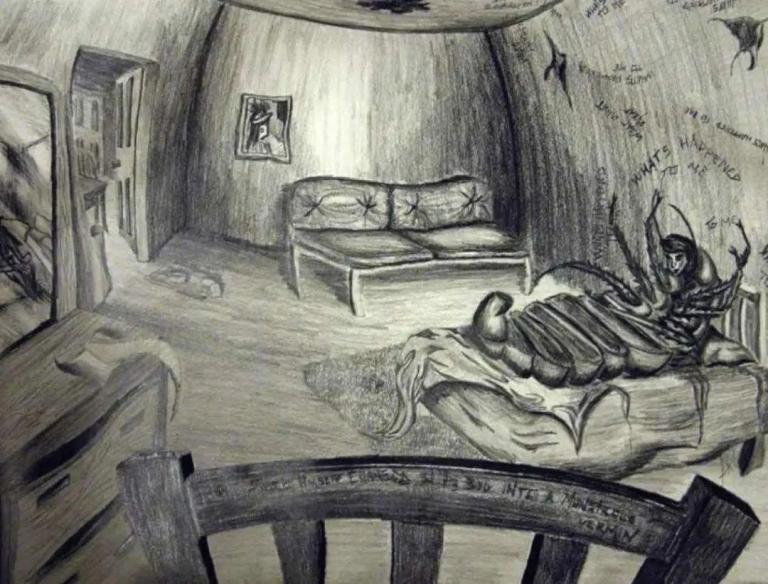

◎《变形记》:人在现代社会中被无形的异化

卡夫卡的另一篇代表作《变形记》写的是职业为一名旅行推销员的主人公格里高尔•萨姆沙,一天早晨醒来后发现自己躺在床上变成了一只大甲虫:

他仰卧着,那坚硬得像铁甲一般的背贴着床,他稍稍抬了抬头,便看见自己那穹顶似的棕色肚子分成了好多块弧形的硬片,被子几乎盖不住肚子尖,都快滑下来了。比起偌大的身躯来,他那许多只腿真 是细得可怜,都在他眼前无可奈何地舞动着。

“我出了什么事啦?”他想。这可不是梦。

格里高尔•萨姆沙最初的反应尚不是对自己变成甲虫这一残酷现实感到惊恐——仿佛变成大甲虫是件很自然的事——而是担心老板会炒他的鱿鱼。

当然他还是不可避免地失掉了工作,并成为一家人的累赘,父亲甚至把一个苹果砸进他背部的壳中,并一直深陷在里面。最终,连起初同情他的妹妹也不堪忍受他作为甲虫的存在。

小说的结局是格里高尔在家人如释重负的解脱感中死去。

《变形记》写的是人在现代社会中的异化。社会现实是一个使人异化的存在,格里高尔为了生存而整日奔波,但却无法在生活中找到归宿感。

社会甚至家庭、人伦都使他感到陌生,最终他成为异己的存在物,被社会与家庭抛弃。这就是现代人在现代社会中所可能面临的生存处境的变形化的写照。

卡夫卡以一个小说家的卓越而超凡的想象力为人类的境况作出了一种寓言式的呈示。现代人面临的正是自我的丧失和变异,即使在自己最亲近的人中间也找不到同情、理解和关爱,人与自己的处境已经格格不入,人成为自己所不是的东西,同时却对自己这种异化无能为力。

而这一切,都反映了现代社会的某种本质特征。《变形记》因此也摹写了人的某种可能性。格里高尔变成大甲虫就是卡夫卡对人的可能的一种悬想。

在现实中人当然是不会变成甲虫的, 但是,变成大甲虫却是人的存在的某种终极可能性的象征。它是我们每个人都有可能面对的最终的可能性。从这个意义上说,卡夫卡写的是人的生存现状。

因而,当格里高尔本人和他的家人发现格里高尔变成大甲虫的时候,都丝毫没有怀疑这一变形在逻辑上的荒诞,而是都把它当成一种自然而然的事实接受下来。

卡夫卡的写法也完全遵循了写实的原则,仿佛他写的就是他在生活中亲眼目睹的一个真实发生过的事情。而读者也完全把格里高尔变成甲虫作为一个我们自己的生存处境的写真而接受下来。

从这个意义上说,卡夫卡写的就是我们自己的宿命。

▲卡夫卡小说《变形记》插图

卡夫卡的小说都有一种预言性。

譬如德国作家黑塞就说:“我相信卡夫卡永远属于这样的灵魂:它们创造性地表达了对巨大变革的预感,即使充满了痛苦。”

英国小说家、评论家安东尼•伯吉斯则认为 卡夫卡的作品表达了对世界的梦魇体验,对这些作品,

“人们无法作直截了当的阐释。尽管风格体裁通 常是平淡的、累赘的,但气氛总是那么像梦魇似的, 主题总是那么无法解除的苦痛”,

“卡夫卡影响了我们每个人,不仅仅是作家而已”,

“而随着我们父老一辈所熟悉的社会的解体,那些使人人感到孤独的 庞大的综合城市代之而起以后,卡夫卡描写人的本质的那种孤立的主题深深地打动了我们。他是一个 给当代人指引痛苦的人”。

正是从这个意义上说,卡夫卡可以称得上是现代的先知。

▌表现主义的艺术特征,走在时代最前沿的卡夫卡

文学史家们一般认为卡夫卡的作品充分体现了 一种表现主义的艺术精神和创作技巧,认为他是表现主义在小说领域的重要代表人物。

“表现主义”的概念最初运用在绘画评论中。

1901年,法国画家朱利安•奥古斯特•埃尔维在巴黎“独立沙龙”展出了八幅作品,被称为“表现主义” 绘画。

1911年4月在德国柏林第二十二届画展的前言中,“表现主义”一词又再度出现,用来描述一群法国年轻画家(其中包括毕加索)的绘画特色。而在文学批评界,“表现主义”一词则在1911年7月 正式出现在德国,并在此后的几年中获得了更广泛 的认可。

表现主义是一种反传统的现代主义的流派,它在绘画、文学、音乐、电影等艺术形式中均有不同的表现,

“但他们也有一些共同的思想倾向和艺术特点,即不满社会现状,要求改革,要求'革命'。在创作上他们不满足于对客观事物的摹写,要求进而表现事物的内在实质;要求突破对人的行为和人所处的环境的描绘而揭示人的灵魂;要求不再停留在对暂时现象和偶然现象的记叙而展示其永恒的品质” 。

▲德国表现主义电影《卡里加里博士的小屋》剧照

因而,表现主义的出现,为作家们提供了一条通向内心的文学道路。作家们越来越关注对人性和心理世界的发掘,关注对人的存在本质的揭示。

在具体的表现手法上,表现主义强调主观想象,强调对世界的虚拟和变形的夸张与抽象,强调幻象在文学想象力中的作用。

正如表现主义文学运动代表人物埃德施米特所指出的:

“存在是一种巨大的幻象……需要对艺术世界进行确确实实的再塑造。这就要创造一个 崭新的世界图像。”

“表现主义艺术家的整个用武之地就在幻象之中。他并不看,他观察;他不描写,他经历;他不再现,他塑造;他不拾取,他去探寻。于是 不再有工厂、房舍、疾病、妓女、呻吟和饥饿这一连串 的事实,有的只是它们的幻象。”

◎卡夫卡文学中的幻象世界,是这个时代最真实的样子

卡夫卡的文学创作也濡染了表现主义的艺术特征。这突出地表现在卡夫卡同样是个营造幻象的艺术大师。

卡夫卡的文学世界充满了这种再造现实的幻象。《变形记》中人变成大甲虫的虚拟现实,《地洞》所描绘的洞穴的生存世界,《骑桶者》结尾所写的一个人骑着空空的煤桶“浮升到冰山区域,永远消失”的情景……描绘的都是这种幻象世界。

正如德国大作家托马斯•曼所说:“他是一个梦幻者,他起草完成的作品都带着梦的性质,它们模仿梦——生活奇妙的影子戏——的不合逻辑、惴惴不安的愚蠢, 叫人好笑。”

但是笑过之余,你会惊叹卡夫卡的幻象世界看似不合逻辑,却并非虚妄,它恰恰揭示了人类生存的更本真的图景,是人的境遇的更深刻反映。

▲卡夫卡肖像

在卡夫卡的短篇小说《猎人格拉胡斯》中,写了这样一段死后再生的猎人格拉胡斯与一位市长的对话:

“难道天国没有您的份儿么?”市长皱着眉头问道。

“我,”猎人回答,“我总是处于通向天国的阶梯上。我在那无限漫长的露天台阶上徘徊,时而在上, 时而在下,时而在右,时而在左,一直处于运动之中。我由一个猎人变成了一只蝴蝶。您别笑!”

“我没有笑。”市长辩解说。

"这就好,”猎人说,"我一直在运动着。每当我使出最大的劲来眼看快爬到顶点,天国的大门已向我闪闪发光时,我又在我那破旧的船上苏醒过来,发现自己仍旧在世上某一条荒凉的河流上,发现自己那一次死去压根儿是一个可笑的错误。”

徘徊在通向天国的阶梯上的格拉胡斯可以看成卡夫卡本人的化身,卡夫卡也正是一个出入于现实世界和幻象世界的小说家,在他的小说中真实与幻象纠缠在一起,是无法分割的统一世界。

单纯从现实的角度或单纯从幻象的角度来评价卡夫卡,都没有捕捉住卡夫卡的精髓。他所擅长的是以严格的现实主义手法写神秘的幻象。

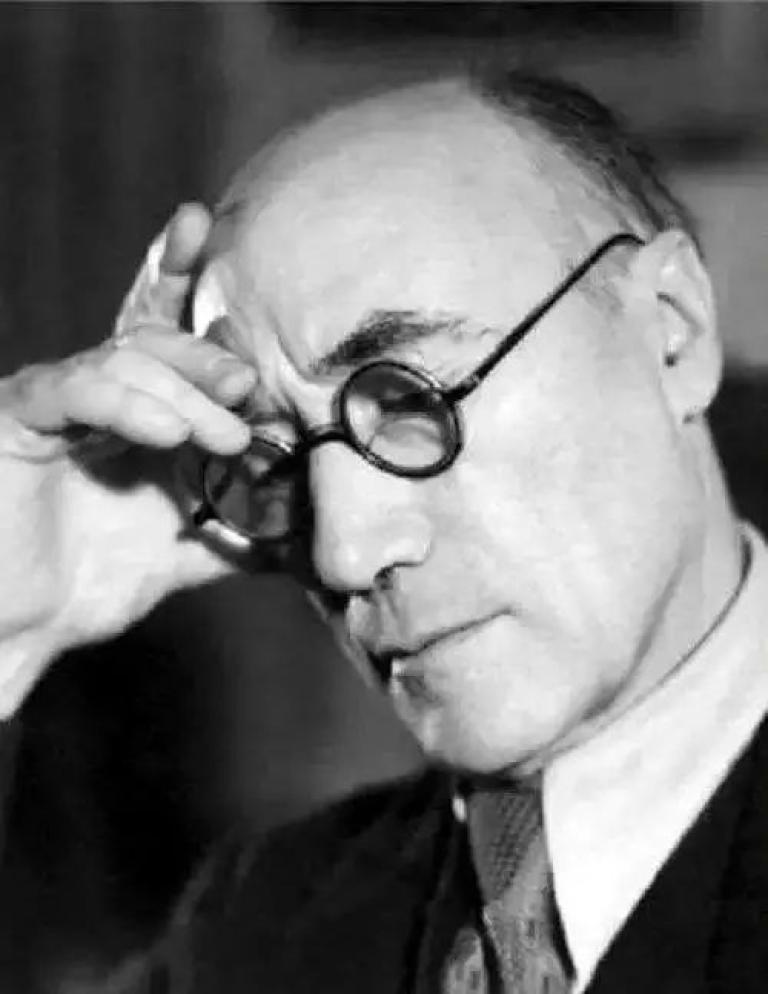

法国作家、诺贝尔文学奖获得者纪德就认为卡夫卡的作品有相反相成的两个世界:一是对梦幻世界“自然主义式”的再现(通过精致入微的画面使之可信),二是大胆的向神秘主义的转换。

卡夫卡的本领在于他的小说图像在总体上呈现的是一个超现实的世界,一个想象的梦幻的世界,一个在现实中并不存在的荒诞的世界,一个具有神秘主义色彩的世界;然而,他的细节描写又是极其现实主义甚至是自然主义的,有着非常精细入微的描写。

小说场景的处理也极其生活化,比如他的 《在流放地》,关于杀人的行刑机器以及行刑的军官最后给自己执行死刑的构思都具有荒诞色彩,但是在具体的叙述过程中,卡夫卡又充分表现出细节描写的逼真性,对行刑机器以及行刑过程的描摹更是淋漓尽致。

而另一方面,这种细节描写与传统现实主义的描写又具有本质上的区别。

在以巴尔扎克为代表的传统现实主义小说中,细节的存在是为了更形象逼真地再现社会生活,烘托人物形象,凸现典型环境;而在卡夫卡的表现主义小说中,真实细腻的细节最终是为了反衬整体生存处境的荒诞和神秘。

最终卡夫卡展示给我们的是一个陌生的世界,这个陌生的世界最终隐喻了现代人对自己生存的世界的陌生感,隐喻了现代人流放在自己家园中的宿命。

▲安德烈·纪德

卡夫卡特别擅长的是对一个可能的世界的拟想。

《在流放地》中行刑的军官最后给自己执行死刑就是一种悬想性的境况,是未必发生却可能发生的情境。这个情境与变成甲虫的艺术想象一样,都是通过对一种可能发生的现象的拟想来传达的。

卡夫卡小说的表现主义的想象力也正表现为处理拟想性的可能世界的能力,并往往借助于荒诞、变形、陌生化、抽象化等艺术手段来实现。

譬如其中变形的手段就是通过打破生活的固有形态,对现实生活中的事物加以夸张与扭曲,来凸现生活以及人的存在本质。

它既是一种表现主义艺术家常用的技巧,同时在卡夫卡那里,又是“变形”化地对现代人的意识 和存在的深层本质的超前反映。

就像卡夫卡曾经表述过的那样,一次,卡夫卡和雅赫诺参观一个法国画家的画展,当雅赫诺说到毕加索是一个故意的扭曲者的时候。

卡夫卡说:“我不这么认为。他只不过是将尚未进入我们意识中的畸形记录下来。艺术是一面镜子,它有时像一个走得快的钟,走在前面。”

对于卡夫卡与他的时代的关系而言,他正是这样一个走在前面的,既反映时代又超越时代的艺术的先知。

卡夫卡生活的捷克,是一个德语、犹太语、捷克语三语交织,文化丰富多源的捷克,那是一个繁荣绚丽的时代,但也是一个危机重重的时代。

哈布斯堡王朝的统治摇摇欲坠,奥匈帝国处在随时崩溃的边缘,卡夫卡却凭着自己敏锐地洞察将时代中人精神状态细微的变化捕捉记录。

火车飞机、电灯电话,混凝土钢筋的摩天大厦拔地而起,现代文明将人类带入一个冰冷的机械化时代,而卡夫卡以一种梦境式和幻象式的手法将现代社会对人的异化书写。

他以独有的荒诞诡异的笔触直击现实和人内心最隐秘的痛处,人在无意识之中慢慢失去了爱与被爱的能力,逐渐异化为一种非人的“怪物”,但对于这样的异化却无能为力。

而这些是我们每个人都有可能面对的最终的可能性,从这个意义上说,卡夫卡是超时代的存在,他写的是人最本质的生存现状。

对于当下的我们,他的作品似一面镜子,在镜中我们看到了一个陌生又熟悉的世界。

而这个世界就是我们生活深处最本质的样子,人性的冷漠,整日忙碌中内心荒芜的人,在不同的时代上轮番上演。

世上也许再也没有比卡夫卡更独特的作家了,他的作品时刻在警惕我们不要被现代文明异化,为此先知书店诚荐《卡夫卡小说集》,感受这位20世纪最伟大的小说家文字的魅力,在荒诞的故事中,获得理解现实之道。

图源 | 先知书店

作者| 先知书店

编辑|二蛋

欢迎分享,转载、合作请私信联系

原标题:《卡夫卡逝世98周年:生命之所以有意义,因为它会停止》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司