- +1

房颤脑卒中如何预防?李松南教授经验大分享

原创 李松南 医学界心血管频道 收录于合集 #2022中国房颤日 7个

*仅供医学专业人士阅读参考

对付脑卒中,预防大于治疗。

截至2019年,全球有约6千万例心房颤动(房颤)患者,其中近1千万例在我国。房颤号称人类健康的隐形杀手,其症状虽有轻有重,但危害是只大不小。

要知道,房颤患者发生卒中的风险是非房颤患者的4~5倍,可致近20%致死率及近60%致残率,推行房颤脑卒中的预防刻不容缓。“医学界心血管频道”携手首都医科大学附属北京安贞医院专家团队开展房颤日系列活动,本期,我们邀请到李松南教授就“房颤脑卒中的预防”进行深入探讨。

房颤是心脏病,为何需要“心脑同治”?

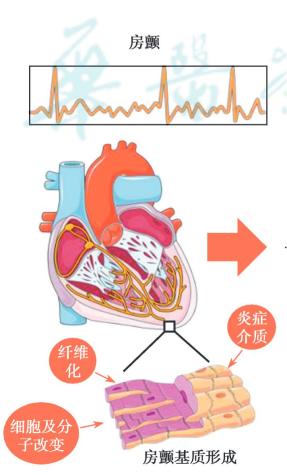

房颤作为一种心脏疾病,会引起心脏结构的改变和血流动力学的紊乱(图1),加上体内凝血因子的激活导致容易形成心脏血栓。

图1 房颤机制示意图

李松南解释道:“我们知道,人体所有的血液供应都来源于心脏这个‘泵’,房颤时左心房内容易形成血栓,如果心房里的栓子能固定地停留在心脏里那还好,但是很不幸,这种栓子常常能活动,并随着血流到达各个脏器的血管。当栓子进入到大脑血管时,它就在某个地方形成了一个‘塞子’堵住了这根血管,此时缺血性脑卒中就发生了。”所以说,尽管房颤的病因在心脏,但其主要后果却在脑部,它是一种需要“心脑同治”的重要疾病。

预防房颤脑卒中,都有哪些好办法?

房颤最大的危害就是使缺血性卒中的风险显著增加,因此房颤治疗的重中之重就是预防血栓栓塞。

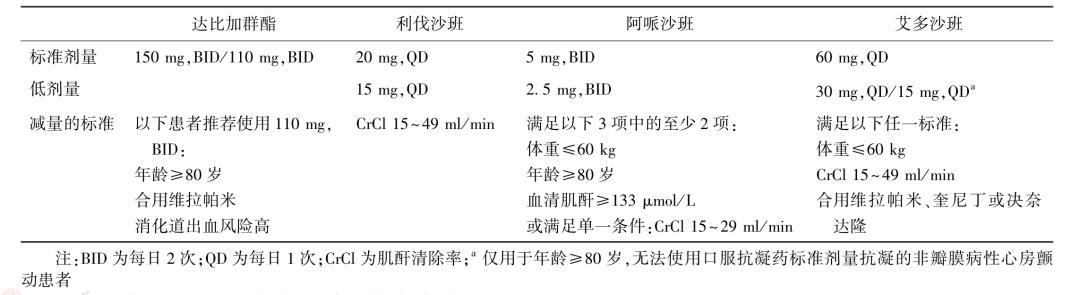

近年来,抗凝药物的应用在国内外房颤领域中越来越受重视,它是预防房颤脑卒中的有效手段之一。李松南强调道:“注意我们说的是抗凝药物,尤其是新型口服抗凝药物(NOACs),更准确的定义是非维生素K拮抗剂口服抗凝(表1),而不是抗血小板药物,后者不仅效果不好,出血风险也并不低。”

表1 非维生素K拮抗剂口服抗凝药(NOAC)推荐表

另外,内科的左心耳封堵术和外科的左心耳切除术也可有效预防房颤脑卒中,特别是经皮介入的左心耳封堵术在这些年有了长足发展。这些非药物抗凝方法的原理就是去除房颤血栓的最主要来源——左心耳。

李松南还补充道:“尽管房颤的抗凝治疗比症状治疗得到了更广泛的讨论,我们还是要纠正一个认知:房颤并不是一种症状轻微的疾病,它的症状有轻有重。对于症状严重的患者,其生活质量会受到严重影响,甚至每一次发作都需要去医院治疗,对于这类患者往往需要采用节律控制的方法来减少房颤的发作。”

抗凝治疗如此重要,

为何临床应用率不高?

指南建议CHA2DS2-VASc评分≥2分(男)/3分(女)的房颤患者进行抗凝治疗,属于IA类适应证。然而,中国近期的房颤注册研究显示,在所有CHA2DS2-VASc评分≥2分的非瓣膜病房颤患者中,抗凝治疗率仅为25.6%。这个比例甚至低于一些医疗水平并不发达的非洲国家。另外在国内神经内科领域有研究发现,在已经发生过卒中的患者中,应用抗凝药物的患者比例还是很低。为什么如此重要的治疗手段其临床应用率却不高呢?李松南认为原因有三:

第一,医生和患者对血栓栓塞风险评估的认知不够。房颤不是一个急症,房颤患者不会像急性心肌梗死的患者那样受症状驱动来看病。尤其是那些症状不明显、甚至无症状的房颤患者,更容易对疾病的后果不以为意。李松南说道:“而许多临床医生主要考虑的是有没有达到射频消融的指征,却忽略了最重要的血栓栓塞风险评估。”

第二,患者对抗凝药物的依从性欠佳。由于抗凝药物主要起到一个预防血栓栓塞的作用,很多患者无法确切地感受到从这个药物中的获利,好像“吃不吃都一样”,再加上每天吃药也很麻烦,所以很多患者干脆就不吃。但其实这就跟打疫苗一样,我们平时不觉得疫苗给我们带来了什么好处,实际上它已经默默地为机体抵御了多种致死性疾病。

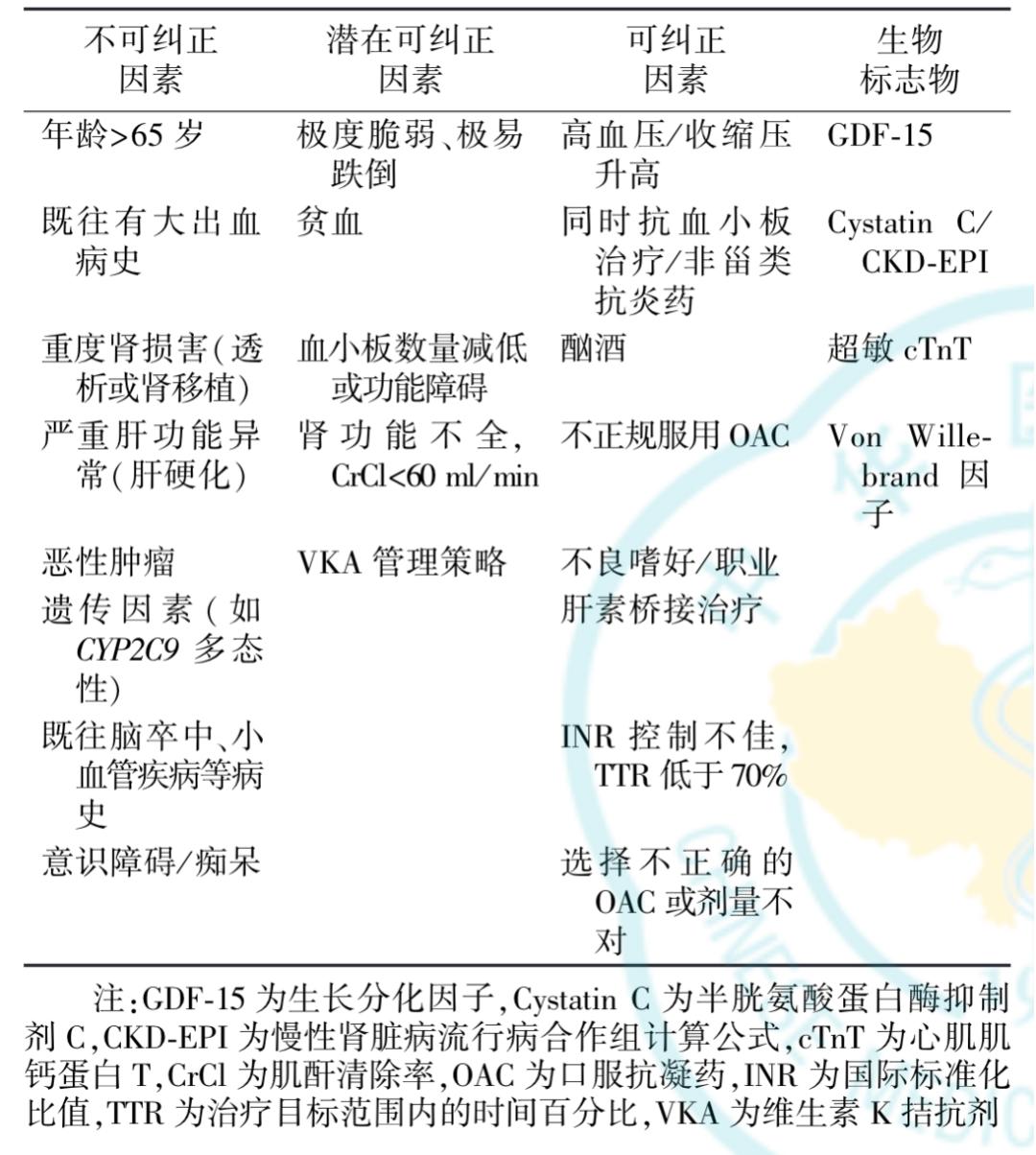

第三,抗凝药物的副作用限制了它的临床应用。李松南介绍道:“预防血栓的反面就是出血。临床上确实存在一些出血高风险的患者,例如高龄、有消化性溃疡或出血性脑卒中病史的患者(表2),他们自身比较抗拒使用有出血风险的抗凝药,医生也会出于担心而限制相关的处方。”此外,不少抗凝药物在长期应用后会对胃肠或肝肾功能造成不良影响,这也是一项限制性因素。

表2口服抗凝和抗血小板治疗时的出血危险因素

李松南指出,上述造成抗凝药物应用率低的原因中最主要的还是患者依从性差,不能坚持长期用药;其次就是医生和患者对出血风险的担忧。“因此,我们应采取措施提高医患对房颤卒中风险评估及手段的认知,从而提高抗凝药物的临床应用率、减少房颤脑卒中的发生。”李松南认为最重要的措施是教育,包括对医生的教育和对患者的教育。

医生教育:不管是基层医生还是专科医生,在接诊房颤患者时都要把血栓栓塞风险评估放在第一位。先把CHA2DS2-VASc评分算出来,判断患者需不需要启动抗凝治疗;再去考虑症状控制的手段,包括心室率控制和节律控制。如果开始抗凝了,要记得用HAS-BLED评分评估出血风险,对于出血风险高的患者,要注意有无可纠正的出血危险因素,比如未得到良好控制的高血压等,必要时还要调整药物剂量。

患者教育:大多数房颤患者需要接受长期口服抗凝药物治疗。而药物治疗的效果在很大程度上取决于患者的依从性。所以,接诊医生可以通过口头宣教、发放房颤科普手册、推广用药提醒的APP、督促定期复查等方式,确保患者对自身血栓栓塞的风险有一个明确的认知并愿意配合用药。

新兴的左心耳封堵术,

抗凝有何优、劣势?

上文提到,左心耳封堵术是目前预防房颤脑卒中的新型方法之一。研究显示,95%以上的房颤血栓都来源于左心耳,所以采用手术方法封堵后就可以隔离掉绝大部分的血栓来源,自然而然就能减少血栓栓塞的风险。左心耳封堵术最早于2002年开始应用于临床,截至目前技术已非常成熟。

和抗凝药物一样,左心耳封堵术也是一种预防性疗法,它治的不是房颤本身,而是预防血栓栓塞的并发症。这两种抗凝手段相比起来,左心耳封堵术的优势一目了然:它可以替代需长期口服的抗凝药物,也就能避免其导致的出血风险。多项临床研究证实,左心耳封堵术在降低血栓栓塞风险方面的有效性不低于抗凝药物,最大的优势在于减少因抗凝导致的出血事件的发生。

当然它的缺点也很明显,这毕竟是一个有创的介入手术,存在严重并发症的可能,在有经验的房颤中心的发生率大概是1%。而且手术的费用比药物费用高出不少。所以,目前左心耳封堵术主要应用于有口服抗凝药物禁忌症的房颤患者,例如出血风险高、有认知功能障碍的患者。

表3 左心耳封堵术适应证

李松南在展望左心耳封堵术的未来发展时说道:“在美国每年有3-5万例左心耳封堵术的实施;我国在2013年开始开展这些技术,该技术的发展也如火如荼、十分迅速,近年每年实施1万例以上。然而,由于我国的房颤人群基数大,接受左心耳封堵术的患者比例还是比较小。调查显示,70%左右的房颤患者都需要抗凝治疗来预防卒中,而其中又有相当一部分高出血风险的患者,我们可以建议这部分患者接受左心耳封堵术治疗。随着更多循证医学证据的积累以及更高推荐等级的指南推出,我想可能会有越来越多的房颤患者从这个非药物抗凝手段中获益。”

专家简介

李松南

医学博士,博士后,主任医师,副教授,硕士研究生导师

国家卫健委心血管介入诊疗心律失常(导管消融及器械植入)及结构性心脏病(左心耳封堵)介入导师,北京市青年拔尖人才

中国生物医学工程学会青年工作委员会委员,北京医学会心血管分会起搏与电生理分会委员、中国心胸血管麻醉学会非心脏分会委员。

主要从事心律失常及心力衰竭等疾病的临床诊疗与研究工作,尤其擅长快速性心律失常的导管消融及器械植入。

作为北京安贞医院马长生主任心律失常团队核心术者,个人每年完成导管消融例数(包括射频消融及冷冻消融)近1000例,完成经皮左心耳封堵近200台。

在国内较早独立开展房颤的“导管消融+左心耳封堵”一站式治疗,并积极开展射频消融治疗肥厚性梗阻型心肌病的临床工作。

是北京安贞医院妊娠合并心脏病多学科会诊专家,年接诊妊娠合并心律失常患者300例以上。

本人作为课题负责人承担国家自然科学基金1项,省部级课题3项。并作为项目组主要成员参与多项国家自然科学基金、十二五国家科技支撑及国际合作项目科研课题。

以第一或通讯作者发表学术论文10余篇,学术成果多次在国内外学术会议交流,以第一发明人获发明专利两项。入选北京市高创计划-青年拔尖人才。

参考文献:

[1]中华医学会心电生理和起搏分会,中国医师协会心律学专业委员会,中国房颤中心联盟心房颤动防治专家工作委员会.心房颤动:目前的认识和治疗建议(2021)[J].中华心律失常学杂志,2022,26(1):15-88.DOI:10.3760/cma.j.cn113859-20211224-00264.

本文来源:医学界心血管频道

本文整理:小码达

审核专家:李松南教授 首都医科大学附属北京安贞医院

责任编辑:彭建萍 章丽

版权申明

本文原创,欢迎转发到朋友圈

- End -

医学界力求其发表内容在审核通过时的准确可靠,但并不对已发表内容的适时性,以及所引用资料(如有)的准确性和完整性等作出任何承诺和保证,亦不承担因该些内容已过时、所引用资料可能的不准确或不完整等情况引起的任何责任。请相关各方在采用或者以此作为决策依据时另行核查。

原标题:《房颤脑卒中如何预防?李松南教授经验大分享》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司