- +1

法治|李伟、赵蕊:虚拟货币的法律属性及争议解决现状分析——以北京市近三年司法裁判文书为样本

原创 李伟、赵蕊 民主与法制周刊

文/李伟、赵蕊

来源:《民主与法制》周刊2022年第21期

虚拟货币的法律属性及争议解决现状分析——以北京市近三年司法裁判文书为样本

虚拟货币在当前已不是陌生概念——自2009年比特币诞生,2010年第一次有人用比特币换取比萨,2014年被认为是通证经济的基础。除比特币之外,全世界目前已经发行上百种虚拟货币,如莱特币、无限币、便士币等等。如今,以比特币为代表的虚拟货币,已然成为一种对冲风险的投资选择。与虚拟货币不断扩大的应用场景相对应的,则是其尚未被现实社会所普遍接受,并且已对现行社会规范带来不少的挑战。目前,关于涉虚拟货币的政策监管、民事纠纷、刑事风险等问题不断出现。其中,民事领域中涉及虚拟货币的法律属性、行为效力认定、权利救济等问题存在较大争议。笔者结合近三年来北京市法院公布的涉虚拟货币的裁判文书,就涉及虚拟货币民事法律问题的司法现状进行梳理总结。

一、 什么是虚拟货币?

如果我们在搜索网站上输入“虚拟货币”,能够检索到的概念往往过于专业而导致晦涩难懂,比如:“虚拟货币是一种依托于区块链网络,基于去中心化的共识机制,以非对称加密的收敛算法确保交易流通安全性,通过私钥控制的、模拟现实中支付工具或证券等形式权益凭证的虚拟凭证。”而仅从通识和感性认知的角度出发,我们完全可以抛下高深的专业术语,以比特币为例,尝试以故事形式将其形象化。比如甲乙二人有一笔交易,为了避免日后发生纠纷,便请来专业的记账人员丙将之记录在账本里。但某天丙意外死亡、账本也不翼而飞,甲乙之间的交易记录从此无法查证。为了避免这种情形,显而易见的方法就是多找几个记账人员一起记录这笔交易,这样即使其中某个记录出现问题,还有其他账本可查。专业化记账服务必然需要支付报酬,那么这些记账人员之间便产生了同业竞争,其中记录最快的便会得到一笔奖金,这个奖金便可以理解为“比特币”。而网络上的交易每时每刻都在海量发生,背后就会有无数的电脑玩命运行着,争取快准狠地记录大家的账单信息以赚取最多的比特币,这个过程就可以理解为“挖矿”。每隔一段时间记账产生的账单会打包放入一个箱子里,这个箱子就叫做“区块”,区块和区块链接在一起,就形成了“区块链”。

可见,虚拟货币具有三个典型特征:一是去中心化。虚拟货币是在网络记账过程中依靠算法运行而产生并交付的,并不依赖于银行、金融机构等中心化主体的发行和结算,这就意味着这些虚拟货币的流转和交易很可能缺乏现行法律体系下责任承担的适格主体。二是匿名性。虚拟货币的交易可以在完全匿名的情况下、以点对点的形式进行,并不必然涉及身份验证等环节,由随机数构成的“私钥”也很难获知虚拟货币持有主体的身份,这一特性很容易导致其沦为非法融资、洗钱的工具。三是缺乏价值支撑。虚拟货币仅因特定的虚拟社区中成员间的共识才能成为交换媒介,其价值不基于国家信用背书,存在价格操纵、虚假资产等风险。

二、 关于虚拟货币的法律属性

(一) 我国关于对虚拟货币的属性界定

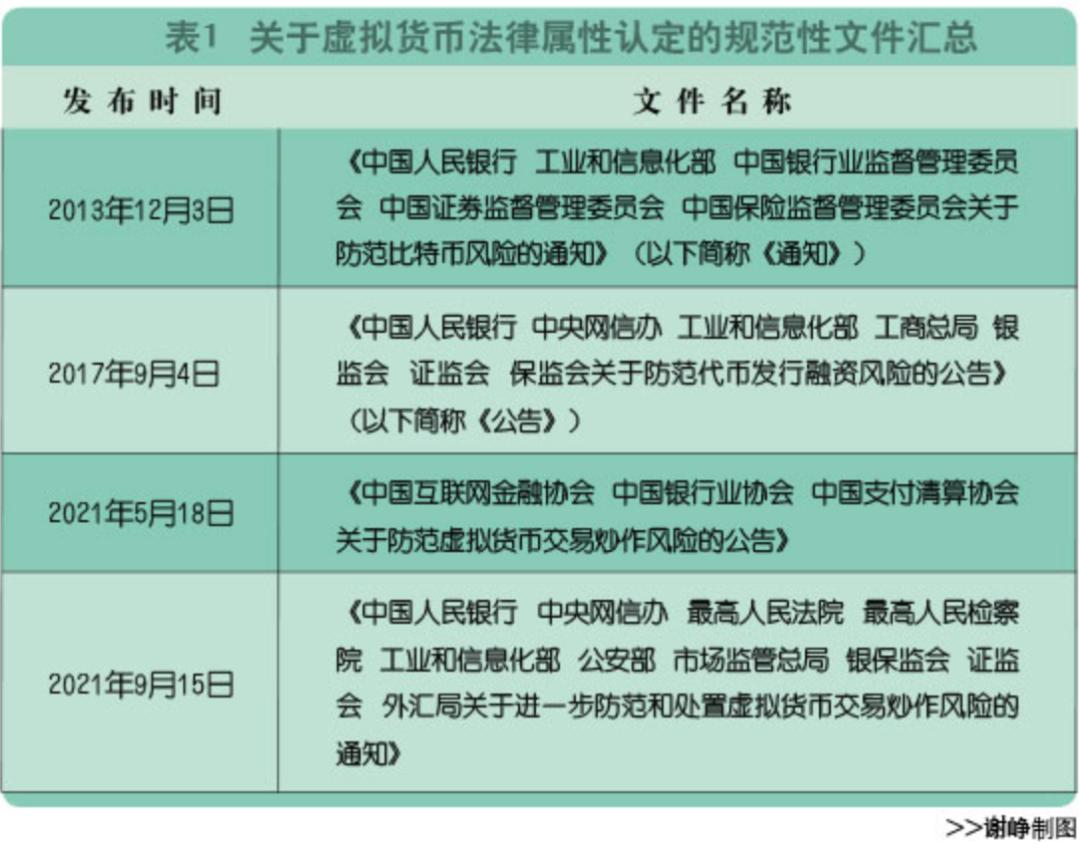

截至目前,我国尚未出台有关虚拟货币的法律或行政法规,由相关主管部门颁布的涉及虚拟货币监管的规范性文件汇总(见表1):

根据上述规范性文件的内容,虚拟货币在我国明确被否认具有法定货币属性。2013年发布的《通知》中明确指出:“虽然比特币被称为‘货币’,但由于其不是由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,并不是真正意义的货币。从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。”与此同时,各规范性文件并未否认虚拟货币的财产属性,认定其为“一种特定的虚拟商品”。

此外,由于虚拟货币不是法定货币,因此与虚拟货币相关的若干行为也被明令禁止,如2017年发布的《公告》,就明确规定:“任何组织和个人不得从事代币发行融资活动。”2013年发布的《通知》中,规定“各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价,不得买卖或作为中央对手买卖比特币,不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围,不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务,包括:为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务;接受比特币或以比特币作为支付结算工具;开展比特币与人民币及外币的兑换服务;开展比特币的储存、托管、抵押等业务;发行与比特币相关的金融产品;将比特币作为信托、基金等投资的投资标的等”。

(二)司法实践中对于虚拟货币的属性认定

鉴于上述规范性文件中的规定,在司法实践中一般都遵循以下两个原则:一方面,一旦在民事法律行为中出现将虚拟货币作为法定货币使用的情形,那么可以根据上述规定将该行为认定为无效;另一方面,由于虚拟货币的价值在不停波动,合同缔结时、纠纷产生时、司法审判时各个时点之间的虚拟货币的价格可能会存在巨大差异,那么将虚拟货币认定为非货币,则应适用物的返还规则而非货币的返还。

但是,对于“比特币应当是一种特定的虚拟商品”这一界定,实践中存在不同的理解:

在(2021)京0105民初57041号民间借贷纠纷案件中,法院认为虚拟货币可以作为一种商品,具有商品交易属性;(2019)京0102民初17907号合同纠纷案中,法院认为比特币属于虚拟商品的性质,要获得比特币需要投入物质成本、时间成本及人的抽象劳动,因此“比特币”符合民法调整的客体范畴。上述判决倾向于认定虚拟货币具有物权客体属性。

在(2021)京01民终10939号合同纠纷案中,法院认为我国现行法律虽未将“以太币”等网络虚拟财产规定为物权法上的“物”,但虚拟币的交易现实存在,持有者仍希望藉此获取利益,在网络环境下的商品交换过程中,虚拟币的价值取决于市场对虚拟币充当交易媒介的信心,所以,该种虚拟币属于合同法上的交易对象,具有应当受到法律保护的“民事利益”。可见此判决的观点认为虚拟货币是虚拟财产,属于债权客体,可以作为合同法上的交易对象。

但是,在(2019)京0114民初22088号合同纠纷案中,法院认为由于我国目前还没有法律对比特币的保护作出规定,还不能认可比特币为民法总则上的虚拟财产,因此比特币既非法定货币,亦无法与法定货币进行兑换,甚至无法作为虚拟财产受我国法律保护。

由此可见,虽然《通知》中将虚拟货币认定为虚拟商品,但是对于这一虚拟商品如何定性、如何受到法律保护等没有相关规定,在实践中仍存在不同的认识和观点。

三、涉虚拟货币的行为效力认定及后果承担

(一)涉虚拟货币的民事法律行为效力认定

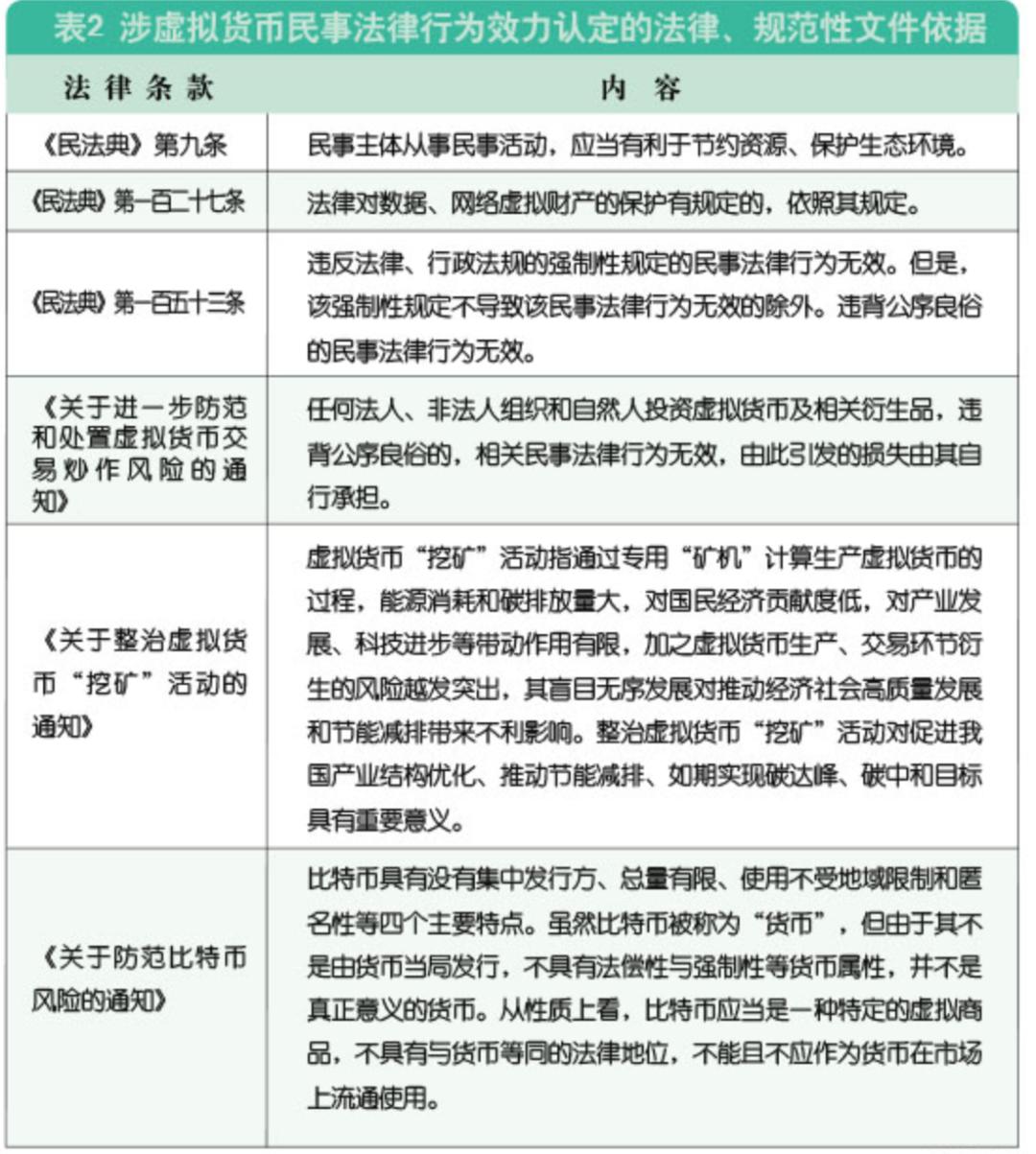

司法实践中,认定涉虚拟货币民事法律行为效力,主要依据以下法律和规范性文件条款(见表2):

涉虚拟货币民事法律行为大致可分为两类:

一类是民事主体之间的交易、投资、互换等,从近年司法审判结果中可以看出,多数都根据《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》和民法典第153条因“违背公序良俗”将之认定为无效,如(2022)京03民终239号合同纠纷案中,原被告将虚拟货币作为以物易物交换对价的合同被认定为无效;(2021)京03民终19166号财产损害赔偿纠纷案中,原告进行虚拟货币的投资和交易行为被判不受法律保护;(2021)京03民终18277号委托合同纠纷案中,以虚拟货币作为交易介质的委托合同被认定为无效。但也存在少数裁判案件中认可其效力的情况,如(2021)京0105民初57041号民间借贷纠纷案中,法院将以虚拟货币作为支付对象的合同认定为有效。

另一类是商事主体之间进行的比特币挖矿活动,司法裁判的方向和结果较为统一,如(2021)京0101民初6309号矿机委托合同纠纷案中,对于比特币挖矿活动的性质认定,法院认为应与上述《通知》精神维持相同的理解,即比特币系一种特定虚拟商品,而比特币挖矿活动系通过一定设备及行为获取虚拟商品比特币的相关投资活动。对于挖矿行为的效力评价,因其与民法典第9条绿色原则规定精神相悖,亦不符合产业结构调整相关行政法规的强制性规定和监管要求,违反公序良俗,而对其效力予以否定性评价。

(二)涉虚拟货币的民事法律行为后果承担

在少数司法裁判案件中,将涉虚拟货币的民事法律行为认定为有效,则按照双方之间的合同义务对应履行即可。多数案件的裁判结果是将涉虚拟货币的民事法律行为、订立的合同认定为无效。根据民法典第157条关于合同无效法律后果的规定:“民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。法律另有规定的,依照其规定”,少数法院判决返还,如(2019)京0102民初17907号委托合同纠纷案中,原告与被告之间关于代管比特币的委托合同被认定为无效后,被告所持比特币属于因无效合同而取得的财产应当予以返还;而多数法院认定双方交易、投资虚拟货币的行为均有过错而判决损失自担,如(2021)京0108民初50738号案、(2021)京0105民初41408号案、(2021)京03民终14106号案、(2021)京0112民初8164号案均作出了如上判决。

综上,笔者认为,作为一种新兴技术产物,虚拟货币对民事法律适用带来的问题和挑战需得到立法或政策监管的进一步细化和明确。与此同时,结合我国对于虚拟货币相关政策逐渐收紧以及近三年司法裁判趋势来判断,未来涉虚拟货币的民事法律行为较大可能仍被认定为无效。因此,在决定有关虚拟货币投资、交易等民事行为之前,需注意这些行为可能带来的不利后果,谨慎为之。

(作者:李伟,北京市两高律师事务所高级合伙人;赵蕊,中国人民大学知识产权专业法学硕士研究生)

原标题:《法治|李伟、赵蕊:虚拟货币的法律属性及争议解决现状分析——以北京市近三年司法裁判文书为样本》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司