- +1

田野营报告︱制造数据:来自村医的公共卫生实践

【编者按】

今年夏天,20名从事不同领域工作与研究的青年参加了青年社会领袖田野营的暑期项目。这20名青年,是主办方经过两轮筛选从千余份申请中甄选而出,他们有来自牛津大学、复旦大学、北京大学、中山大学等高校的学生,有来自社工机构、扶贫组织的工作人员。

参与本次调研的学员就旅游、发展、扶贫、种子等议题进行了观察、采访和写作。经主办方授权,澎湃研究所选择了部分研究报告刊发。

青年社会领袖田野营是由新南社会发展中心于2010年发起,旨在提升有志于NGO工作的年轻人开展文化人类学田野研究能力的暑期项目。

以下是第二篇。在这份报告里,作者通过对村医生活、工作的记录,反映了在国家向村医购买公共卫生服务的制度安排下,村医面临的职业尴尬。

叶照乡赶集的日子是周五。上午十一点,人在主路上是走不快的。汇进集市以后,得晃悠悠地定下心。前面漏出来一点儿空,就往前游一点儿。凑不上去的时候,正好闪过一旁。一群野生菌掺着泥土倒在白族奶奶的裙脚下,一个修牙摊上放了副发黄的假牙。来度假的人能在这里得到一些安慰,以为找到了慢的生活。挨挨挤挤走到路尽头,一拐弯,步幅猛然放开,喧闹声被抽了真空。

在这个拐弯处,集市那头的时间被对折再对折,折快了好塞进另一头卫生院会议室里刷刷翻动的纸页间。挑选出来的村医们继续着他们持续了快一个月不停歇的档案验收工作。叶照乡两万多个人的健康档案从四个人的手上一份份过,查缺补漏,修改错误。今天轮到酽村的村医来交档案,这会正带着孩子坐在正对着门口的位置。我坐在她斜对面,旁边是人称验收工作“队长”的洪大夫。洪大夫看我想帮把手,让我抽出每份档案里的所有材料,把右上角酽村村医记错了的行政村编码一一改过来。

我手头的档案上多数贴着红、蓝或白的标签,代表档案属于老年人、高血压患者或糖尿病患者这几类国家基本公共卫生服务的对象。对面李大夫旁边黄(0-6岁儿童)、绿(孕产妇)色标签的档案,正是我过去在办公室里看到的报表、数据的源头。这些现在堆满会议室上个月新购置的将近20个玻璃门柜子的健康档案、台账,会转化成村医每月提交的数份报表上的数据,汇入叶照乡、文县、大理州、云南省逐级上报的数据里。

这些数据中的一部分,将会在我过去工作的国家妇幼保健中心作为了解现状、制定未来政策的依据。在福柯的社会空间医学中,这些数据意味着“针对人的群体,但不是使他们归结为肉体,而是相反,是人群组成的整体的大众,这个大众受到生命特有的整体过程,如出生、死亡、生病等等的影响。”我曾经常常接触到这些数据,也尝尝困惑于它的由来,它的意义。在叶照三周的田野调查期间,我与5个村医进行了深入的访谈,观察了他们日常工作,以及参与了一部分工作。在访谈中聆听他们的叙述,也把我过往的见闻和困惑交予他们,试图用他们的视角去解读。我希望可以借这个机会探讨的问题是:数据作为权力的触角是如何生产出来的,它的生产者是如何看待它的。

乡村医生:一段历史

在《临床医学的诞生》中,福柯讨论医生如何成为医学科学的威权代言,人们向他们寻求高于“原始观察”、日常生活体验的专业判决和知识。这种“集权化”的专业性的重要支撑是建立坐标:“把一种症状安置在一种疾病中,把一种疾病安置在一种类型的集合体中,把这种集合体安置在疾病世界的总体图案中。”对于病种的明确划分使得对于被划分入同一病种的病人的统一管理成为可能,不同的疾病归属、不同的管理和照料需求被划分到了不同的空间。19世纪开始发展的公共卫生、预防医学试图将关注的问题在此意义上更近了一步:它不仅仅满足于恢复疾病打破的秩序,它认定了一种正常并通过制度性的设置维护、巩固这种正常。医生不仅仅只是提供经验、知识,他需要与国家的力量联合起来,在监控、干预中使经验显示出充分的意义。他“还应承担教育职能,因为预防疾病传播的最好方式就是普及医学知识”,推动医学意识的普遍化。

随着人民公社制的解体,医疗等一系列民生责任与集体松绑,过去的赤脚医生转向私营个体诊所。此时的村医虽然有时要承担计划免疫、发放驱虫药的公共卫生职责,其主要工作是诊疗,并可以通过诊疗的药品差价、诊疗费盈利。甚至在1970年代,部分防疫站也转为私营。在冯珠娣笔下,医疗成为了一件更为私人化并更具有丰富生活意涵的事情。而在医疗体系的分析中,中国的三级卫生网络被认为网底破裂。

2003年SARS告急,疾病预防和控制迫在眉睫,需要从下而上的传染病上报系统。2005年中国医改被宣告不成功。为了解决“看病难,看病贵”的问题,新农合、“三级诊疗、基层首诊”等政策成为了人们重新把目光投向乡村医生的关键,认为只有树立病人对村医的信心、建立与基层诊治的联系才能实行双向转诊,“把合适的病人带到对的地方”。这两者都使村医成为了医疗系统的关注点。

国家“雇佣工”

村医们怀念十年前的工作,那时候他们中的好些人算是个体医生,药品还没有实行零加成,赚得能多些,需要填的表格也没有现在多。

我认识王大哥的时候,他在乡卫生院帮忙验收档案。公共卫生干得好的村医才被乡里叫去干这个活,能给一些补贴。那天他穿了件黑衬衣,话不多,不时抽烟,笑纹很密,腿脚有些不方便。其他几个村医姑娘告诉我他自己家酿酒。王大哥是异地就职的村医,在山脚下的村里住。从乡里的职中毕业以后,也一直在自己村里当个体医生。2009年新农合要求合并诊所,不再允许个体医生执业,成立村卫生室。他没有乡村医生资格证,没能被算进去。2015年到大理卫校考了省教委派发的资格证,才正式当上了村医。可是他自己住的村子卫生室编制已经塞得满满当当有五个人了,他被安排到了10公里外山上的洪村。每天开半个小时的车到山上上班,从10点左右工作到下午6点,中间就不吃午饭了。

他经常跑乡卫生院,一个月总有那么几天去取疫苗、开月会、报新农合的补偿药款。卫生院一个月来他这检查一次公共卫生服务,偶尔文县的上级单位也来检查。应付这些事的时候,他似乎是个“公家人”。上级管理单位在乎他的公共卫生服务做得怎么样:“他们说看病看不看都一样,国家规定的基本公共卫生得完成。” 诊疗作为面向个体的医疗行为并不是国家评价他的标准,有明确指标的公共卫生服务才是。可是除了所谓的编制带来的每个月500元村医补助和干不好会扣钱的国家购买公共卫生服务收入,他好像也跟国家没什么关系:“实际上就是没编制。代课老师有编制,现在考一下就转掉了。像我妹妹就是代课老师,一转前面的工龄都给补。乡村医生没有编制,退休金、保险都没有。”隔壁泺村干过赤脚医生的老大夫今年67了,退休以后向文县卫生局提交申请返聘回去接着干。没有退休金,不继续干就没有收入了。

王大哥还没到退休的年纪,他更悬心的是眼前的风险:“大家都在外面干活,这里来的都是老人和小孩。家里小孩陪着老人来,要么老人自己来。要打针,觉得打针好得快。我哪里敢给打,不是药不赚钱的事。留在这打针万一滑倒了,我当一辈子医生,结果什么都得搭进去。”他觉得乡卫生院的医生在这一点上要比自己强,至少他们从属于一个机构,有什么事机构可以管,也有明确的分工,不像自己临床、公卫什么都要干,什么风险都要担。村医们觉得自己在这一意义上风险是没人管的,面对可能存在风险的诊疗行为,最好的办法就是“宁可不做”也别惹出麻烦。

王大哥说自己是在入股做不赚钱的生意。这门生意也存在竞争,村民在新农合可以报销的范围内可以自由选择去哪个村的卫生室。村民看医生的口碑,也看医生能不能提供自己需要的药品。药款是自己和卫生室另一个搭伴的大夫一人一半垫的,不够的时候得找亲戚朋友周转。“这就是做生意,可是做生意没人限制我们,进货多少钱卖出去我们自由。我们的药有人控制我们,这些处方要送上去算,只能按批发价。用的药只能是目录里规定村一级卫生室能用的,这里的人爱用的止痛药不在里头。”每开出一张处方,诊疗费里得扣掉一块钱算作事业发展基金,卫生室需要添置更换东西就向卫生院打申请报告从这个基金里头出钱。每看一个病人,新农合病历本、门诊补偿登记本、处方笺和门诊日志都要登记一遍,等过些日子家庭医生服务签了约,手机上家庭医生服务APP也要登记。处方笺一本2块,门诊日志一本8块,补偿登记一本10块,都是卫生室账上的支出项。进项则是国家支付的村医补助、药品零差价补助、购买公共卫生服务的费用以及病人支付的诊疗费。

医生在王大哥心目中依旧是一个他不舍得的职业,“不干心里会不舒服”。但他在接受医生角色的同时,也接受了一系列关于村医的制度安排。在这个制度安排中,国家向村医购买公共卫生服务、给村医怎样为村民提供诊疗服务设定范围。村医看似是由国家分派、承认的,但这种承认只是对国家付费了的服务的承认,而不是对村医完整地位的承认。

区别于泺村老大夫曾经经历过的赤脚医生赚工分在政治意义上充满荣耀的年代,王大哥自己经历过的个体医生能够自主定药价、多劳多得的年代,现在王大哥的村医职业生涯更像是国家公共卫生队伍的“雇佣工”:他能依赖医学知识活动的范围机械而有限,他的身份不稳定而尴尬,国家从他这购买的服务在与他实际能挣到诊疗费的行为争夺时间和精力。他的对策,用叶照乡卫生院院长在大会上说的话,是“要么辞职,要么沉默”。如果不把月薪而将工作内容和性质作为分析的标杆,我们会发现村医与米尔斯笔下白领职业者存在很强的相似性:“机构通过其科层式的计划和像数学那样精确的预测,不仅夺走了抓在它们手心里的小人物的自由,而且也夺走了他们手中的理性”。

数据 “流水线”

从2010年开始收集居民健康档案以来,至今已经有3-4次。每次改版都意味着村医需要把过去已经做好的档案材料全部誊抄一次,在这个基础上,补全旧版没有的或是当时没写上的指标,譬如腰围、高血压之类的指标,如果当时没填,最“诚实”的办法就是现在测然后填回去。也可能就根据自己了解的情况和医学常识估摸一下,譬如右侧压理论上稍高于左侧压,如果原本记录上只测了一侧,那么另一侧也可以相应填写。对这样的补全,沌村的村医觉得总比什么都不做好:“事情这么多,我们能力有限。能够做完已经是天天加班了,忙中出错、出漏都是正常的,也不是故意乱来。多留些时间出诊、给老百姓提供了服务才有意义。要是就让我们负责十几户,那肯定哪里都是好好的。现在一百多户,一个人翻来覆去实在弄不完。”

现行的国家基本公共卫生服务(第三版)包括十二项内容:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。

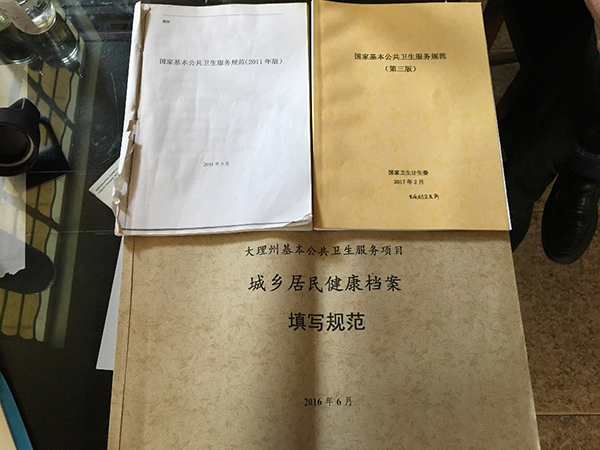

图1中的规范是为第一项居民健康档案管理设立的,其中包括了村民的基本信息以及标识身体状况的指标,是其他服务提供的基础。孕产妇、老人等人群,慢病、重症精神障碍以及肺结核等患者群体的健康管理都具体的数字指标为基础和目标。例如,在衡量一个地区的孕产妇状况时,孕产妇死亡率、住院分娩率、母乳喂养率都是评价的要点。而在考察一个地区的服务提供情况时,多少高血压、糖尿病患者被纳入慢病管理的范畴是一个要点。

1976年3月17日,福柯将这些数据代表的权力描述为一种“使人活”的生命政治权力,一种社会空间医学:“通过总体机制,来获得总体平衡化和有规律的状态;简单说就是对生命,对作为类别的人的生理过程承担责任,并在他们身上保证一种调节,而不是纪律”。现代国家追踪的统计学意义上的出生率、死亡率、发病率、疾病管理率是这种权力试图“围绕内在与人口的偶然,建立保障机制,并优化生活状态”的体现。

最近的一次健康档案改版是我到叶照的上一个月。为了配合这次改版,卫生院院长决定按照上面的要求把原本分散卫生室的各村健康档案收到乡院统一管理。也正是趁这次统一收管,院长决心一次性验收完善档案,省得总被挑毛病。其实档案本身在他看来并没有那么重要:“上面老是喜欢搞那些个指标,做什么事情也要来个指标。”他认可新农合让农民得到了实惠,给老人、小孩体检他们也都享受到了。可是有些检查,检查完了也就检查完了,也不可能检查完给免费治疗,为什么要查?而对于来检查工作的人来说,叶照乡的乡医村医有没有提供服务既不重要也没法衡量,评价的标准就是有没有档案,档案好不好看。

做公共卫生被理解成主要是“填表”有其运转机制的根源。斯科特在《国家的视角》一书中讨论为什么一些意图改善人类状况的项目失败。从他的观点看来,如果说做公共卫生做成就是“填表”是跑偏了,那这个跑偏恰恰是在单纯试图使社会变得更清晰、更有条理而简化社会图景时埋下的定时炸弹的。

回到北京,我与一位专攻国家基本公共卫生服务的老师聊起了叶照的情况。这位老师告诉我,有些地方的健康档案做得认真,总想找到国家的标准,写得一模一样,浪费许多时间在格式上反而服务没有提供。即使在国家统一的培训课堂上一再强调健康档案只要能够达到管理的目的即可,依旧不乏执着追求整齐划一者。这让我想起泺村老大夫的女儿,跟他一起经营泺村卫生所的小童大夫。小童大夫在历次健康档案检查中因为改版屡屡吃亏,总被挑刺。她还发现,数次培训、检查时上面的说法也总有自相矛盾的地方。无奈之下,小童大夫决定仔细研读填写规范,完全按照规范填写。等又一次上面来检查的时候,小童大夫拿起填写规范维护自己:“你看,国家的规范明明就是这样写的呀?你说得对还是国家的规范对?”“上面”来的检查人员哑口无言。

小童大夫的策略既保险又讲理,是一种颇具正当性的“抗争”(rightful resistance)。国家的要求和利益通过官僚机构层层落实、层层走形,搬出一个国家意义上的正确来对抗地方政治中的为难。小童大夫追根溯源到了标准起始的出发点,宁可费力一点想尽办法与它保持一致,避免标准落入实际来检查的人的手上时自己可能会面临的“被挑剔”。这也有可能是为什么这位老师遇到的许多地方在做法上“舍本逐末”、追求档案格式标准化的其中一个缘由。

结语:造访泷村

村医们都建议我去泷村看看。泷村比别处都偏僻,也不好找。村医们的建议是因为泷村的梅姐日子难熬。梅姐自己一个人守着山下的卫生室,她要服务的还有一拨住在山上居住的彝族人。虽然别的村卫生室的合伙人里也挂着年纪大些、不干什么事,但是还得分去一部分收入的老村医,但是大家都不太介意,一来老村医也会尽力帮衬一二,二来大家也觉得谁都有老的时候,这也是个养老的办法。梅姐那里挂着名的老村医早就下不了山了,他儿子帮忙填山上公卫的表格。其他的事,都是梅姐一个人。梅姐另外还开着小店,管着孩子,偶尔也要帮丈夫干农活。

梅姐在乡卫生院挂上的号是还没交档案,别的村医都交了两三轮了,她也没动静。梅姐脑部出过血,她觉得这是她干不完活的一个原因。可往深里谈,我觉得梅姐对这事想得很透彻。梅姐接过一个电话,县里的人问她,为什么他们村没报重症精神障碍的数据。她说没有。“别说没有,就是有,哪个家里愿意报重精?嫁娶都不好办”梅姐告诉我她是这么想的。那头又告诉她,有补助,问问谁愿意要,统计的数量就是该有的,你们再找找。“怎么找?”电话线那头的好心人给她指了条明路:问问村里谁爱喝酒又爱说话。梅姐觉得这事不合适,之前就有过这么不合适的事儿,有家小孩智力上有障碍,按说应该拿残疾证,可是不知道为什么,办下来的证写的精神障碍。梅姐觉得,这事不合适。

梅姐在十四个村卫生室里,不是什么好榜样。我本来是抱着去见见消极怠工又不堪重负的梅姐的心思去的,去了之后居然觉得梅姐消解的意义有她的道理。她早年努力学医的时候曾经主动报过昆明传教士来上的医学培训班,在班上成绩优异。那时候她学明白的临床宗旨是“能吃药就不打屁股针,能不打屁股针就不静脉注射”。我隐约觉得这个宗旨与梅姐面对她所不能理解和接受的行政命令式公共卫生管理的消极态度有异曲同工之妙。

村医是权力的触角,但这触角的变化比我所能想象得要意涵丰富。他们既充当着服务的提供者、数据的生产者,这过程中,他们也在确立符合自己的价值,以及能施展得开的实践。

(文中地名、人名均为化名。作者就职于国家妇幼保健中心。详细报告可查询官方微信:youthfieldcamp。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司