- +1

戏剧云笔记|在信任和默契中一起前行

本期戏剧云对谈,我们邀请到了《家客》剧组的导演周小倩、演员宋忆宁和制作人裴姝姝,来一同分享《家客》剧组内不同工种之间是如何协作的?从排练到演出,《家客》又经历了哪些改动?……让我们跟随她们的讲述,一起回顾《家客》剧组在“二次创作”中的心路历程。

壹

强强联手:《家客》团队的组建故事

在第二期“戏剧云对话”中,《家客》的编剧喻荣军曾表示,他希望写出一部展现中国当代知识分子的戏。同时也为大家分享了《家客》剧本的灵感来源以及创作过程。

2016年年底,《家客》第一轮工作坊结束后,制作人裴姝姝接手了这部戏。她首先要做的工作是“先明白创作者的意图,尽量准确地传达给观众。”制作人要先抓住一部戏的主题,成为创作者和观众之间的媒介。

看完剧本,裴姝姝对《家客》剧本的感觉是“很模糊的”。在和编剧喻荣军进行了沟通之后,裴姝姝想到了杨绛先生所翻译的一句话“我与谁都争,和谁争我都不屑。”(原文选自英国诗人兰德的《生与死》:Walter Savage Landor I strove with none, or none was worth my strife.)她慢慢明确了编剧的意图。她意识到老年人也有自己的时尚,希望能够通过这部戏打破大众对于老年人群体的认识。

2016.12.18 《家客》剧组的“浸入式工作坊”

导演周小倩最早接手《家客》是源于和张先衡老师的一份情谊。周小倩导演进入上海话剧艺术中心工作的时候,是张先衡老师把她“招进来的”。看完剧本之后,周小倩导演说她觉得有一种“亲和感”,第一想法就是要把这一代人的故事给展现好。因为正是喻荣军在《家客》中所写的这一代知识分子关爱了她。

第一版《家客》剧照

第二版《家客》剧照

在剧中饰演莫桑晚的演员宋忆宁说,出演《家客》一是因为“特别愿意跟周小倩导演合作,跟她在一起非常愉快”。宋忆宁和周小倩合作了八部戏,她也表示尽管在起初创作过程中这个舞台作品未在自己脑中形成框架,但是她不着急,她说“有小倩导演在,这个事不担心”。第二个原因是因为两个老前辈,也就是张先衡老师和许承先老师。和两位“金字塔尖”的老艺术家合作,宋忆宁非常开心。宋忆宁也表示很喜欢喻荣军台词上的“白色风格”,很简单,可以给演员提供极大的想象与创作空间。

“二次创作”非常重要,二次创作也就是在排练的过程中,加入新的构想,逐渐调整本子和框架,丰满剧本。很长一段时间,编剧喻荣军也会到场一起倾听讨论,回家修改。可能第二天就变成了下一个版本,这是一个漫长而又艰苦的过程。

贰

碰撞与打磨:二次创作中的原创剧本

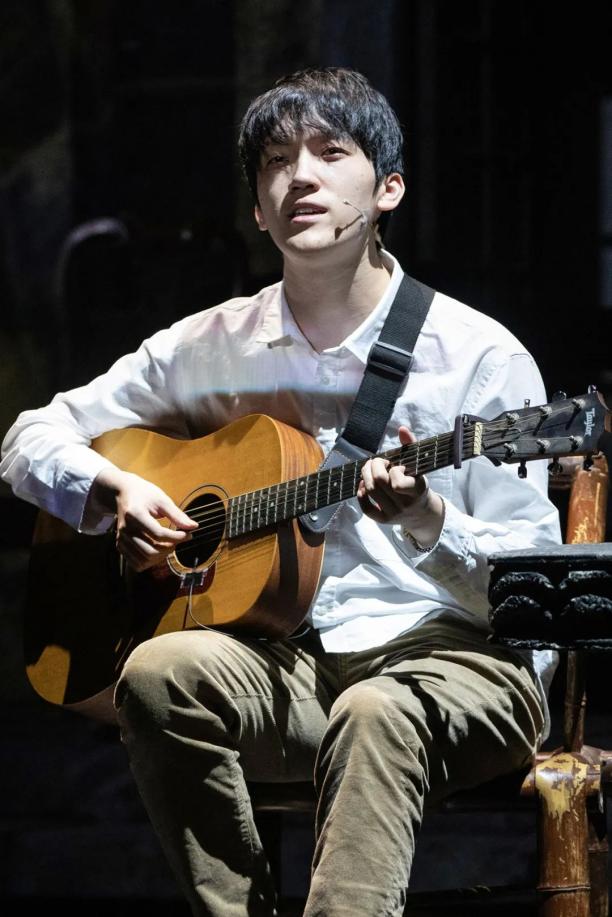

原创剧本中的每一点都要经过精雕细琢,反复修改。比如《家客》中吉他弹唱的部分,制作人裴姝姝说这是导演提出想法之后,大家一点一点想出来的表现手法。

导演早期就希望能加入乐队,希望能够用一个乐器来代表一个人物,让乐器的演奏成为人物的主题音乐。第一版有一个大提琴、一个吉他和一个手工琴。周小倩导演说乐队的加入是为了让这部戏的基调“不要太沉,稍微轻松一点”。在看剧本时,给周小倩冲击最大的就是夏满天为了坚持自己的艺术,要教公园里的人学美声,日复一日地在公园门口等着,直到意外去世。这种知识分子的坚守是编剧想表达的,在夏满天去世的时候,乐队能够表达“送葬”的感觉,这也是中国的一个文化传统。从多个方面来考虑,就加入了剧本中原本没有的“乐队”。

原创剧本的难度在于剧本更像是一个创作的蓝本,在二次创作的过程中,要去考虑观众对这个戏的接受度,以及如何准确地把剧本想表达的、创作者所讨论的点传达给观众。

制作人裴姝姝分享了在排练厅中某次气氛降到“冰点”的时刻;宋忆宁说在讨论剧本时,每个人都需要把自己台词中觉得不舒服的地方说出来,才能一点点打磨好。她说与张先衡老师的所谓“冲突”也源于对台词的不同理解上,因为戏中的马识途出走40年再次回来时应该用一种什么情绪、什么状态、什么口吻和语气的问题争执了起来,张先衡和周小倩导演以及宋忆宁的理解不同,周小倩导演又把编剧喻荣军叫来一起讨论,最后还是坚持了多数人的想法。但是宋忆宁也表示很多戏都会有这样的争执,原创永远都是最难的。尤其是走到中间的时候,就好像“都凝固住了,血液都不循环了似的”。

同样的纠结还体现在服装设计上。《家客》初版的服装希望表达的是喻荣军所写的“荒诞”,是朦胧且夸张的。但是出于对剧本的不同理解,服装做了重新的修改。宋忆宁回忆说,“张先衡老师和许承先老师比我年长一些,他们经历的《家客》中的时代背景对于他们来说是人生痛点”,就觉得这个东西没办法一笑了之地完全当作喜剧来处理,初版的服装呢子上面全缝上大粗毛线,看起来十分夸张,这个事情引起了两位老艺术家的“困惑””,觉得“没办法穿”,后来又连夜拆线,重新进行了修改。

第一版《家客》服化设计手稿

第一版《家客》剧照

《家客》的舞美设计老师,国家一级舞美设计黄楷夫对《家客》的舞美最初也有一个非常极致的想法:希望能够在舞台前面有一层薄薄的纱,他希望这层纱“永远不要升起来”。但是在反复试验之后,观众在台下透过纱是看不到任何东西的,容易将演员和观众隔绝开来,制作人裴姝姝表示这件事“也和舞美设计老师协调了很久。”

叁

默契与成长:一起前行的《家客》

在同一个剧组中,导演、演员和制作人也能够给彼此安全感,形成默契。宋忆宁跟周小倩导演说,有她(导演)在,(宋忆宁)就很有安全感。每次演完之后回到休息室,她俩“眼神一对上”,就知道彼此今天心情如何了。周小倩导演总是拍拍宋忆宁的肩膀,给到她一个信任的目光,什么话也不说。这也成为了两个人之间心灵的默契。这种信任给到导演,导演也会因为演员的信任而获得同等的安全感。在戏外,宋忆宁和周小倩也会谈到彼此的苦难,互相劝解,经常沟通。这也促成了导演和演员之间默契的“垫脚石”。

制作人裴姝姝也称非常感谢宋忆宁老师和周小倩导演的帮助,她们也会给到自己非常大的安全感。每当自己开始感觉到有一点飘飘然或者“脚不在地上”的时候,她就会认真地考虑自己当下的状态,考虑一件事会不会有比现在更好的处理方式。这些都离不开二位老师的支持,她说道:“我觉得是她们给我最大最大的支撑,就是跟他们在一起的时候我感觉我很安全。我知道我即使走错她们也会把我拽回来,所以我就会一往无前,毫无顾虑地往前冲。”

这五年中,《家客》主创团队也在一直听取观众的反馈,《家客》的成长也离不开观众的支持。裴姝姝透露周小倩导演每一场演出都会在台下从头看到尾,在社交媒体上收集观众的评价。原创作品离不开观众。周小倩表示自己“很珍惜观众的反应,非常尊重观众的反应。这个对我很重要。”比如乐队问题,周小倩表示虽然在排练厅的时候,乐队给人的感受是非常震撼的。但放在剧场这个大场子的时候,就没有那种“能将房顶掀起来”的感觉了,以至于有观众表示“比较跳戏”。第二版当中就进行了修改,拿掉了部分音乐,但导演仍觉得有诸多遗憾。吉他手也是在一直调整,第一版的吉他手更加豪放,到第二版的时候,吉他手的叙事感就变得更强了。

第一版吉他手/歌手:李锐涵

第二版吉他手/歌手:顾易

制作人裴姝姝表示现在的观众是一个“很独立的第三方”,他们不仅能够给创作者提供他们的想法,同时也越来越专业了,能提出很多专业性的意见跟建议。她表示“这个是我觉得这么多年来,我看到观众迅速的崛起,迅速地专业化。”

戏剧的魅力也在于此,导演和主创们永远都在路上,都在成长和打磨,弥补之前的遗憾,这个成长的过程不只是主创们之间的扶持,更离不开观众们的支持。

花

絮

在本次戏剧云对谈当中,周小倩和宋忆宁还分享了她们的“青春时光”。

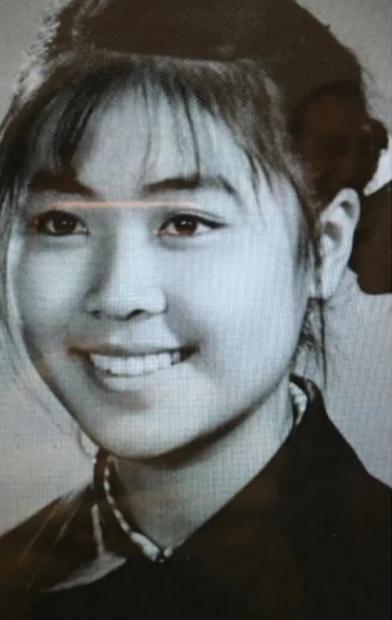

青年时期的周小倩

宋忆宁和大家说导演内心装着“无数个角色”,可以从中捕捉到导演的不同面;制作人裴姝姝也分享了小倩导演的的口头禅“管他呢”,简单的三个字就可以支撑着大家在遇到任何事情的时候都勇敢地走下去。

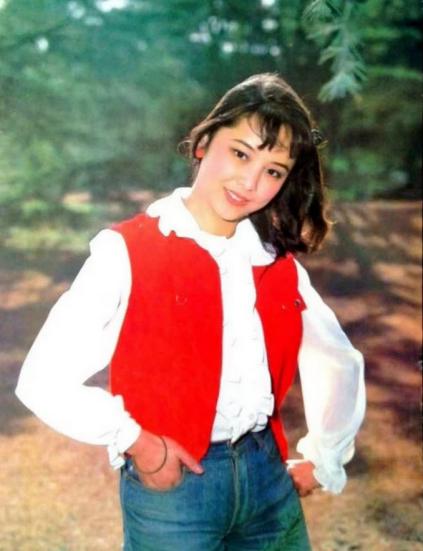

青年时期的宋忆宁

出身艺术世家的宋忆宁,是上海戏剧学院恢复高考后的第一届考生,她的父母同意考戏剧学院,但是也“泼了很多冷水”。那一届报考的学生非常多,可以说是千里挑一甚至是万里挑一,父母告诉她说要做好思想准备。宋忆宁回忆前期的朗诵、声乐和舞蹈都是自己去准备的,在考试之前,宋忆宁的母亲教她如何去用像发泡泡一样的声音开嗓,让嗓子松弛下来。这也成为她日后经常对年轻演员说起的开嗓方法。

原创剧本《家客》已经进入了第六年,剧组齐心协力、用心打磨,以及与观众交流互动的共同作用,才让《家客》走到现在,让《家客》所想表达的知识分子的当代处境促进更多人去思考。通过这次分享,我们也能感受到只有创作者之间保持信任,形成默契,才能在创作的道路上一起走的更远。

同时,我们的戏剧云对话也在持续进行,欢迎大家继续报名参与讨论和互动,也可以添加戏剧空间站小助手的微信号(SDAC_PlayStation2)加入上海话剧艺术中心观众群,了解更多活动信息。

这里有戏剧分享和观点碰撞

有关于你好奇的戏剧的一切

“戏剧云对话”,欢迎您来聆听和讨论!

| 猜你喜欢 |

戏剧云笔记|喻荣军:如何抓住无处不在的灵感

口袋抓马 |戏剧讲座“精华版”,随时随地免费听

口袋抓马 | 大观园里的四季——《红楼梦》族群心灵史

原标题:《戏剧云笔记|在信任和默契中一起前行》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司