- +1

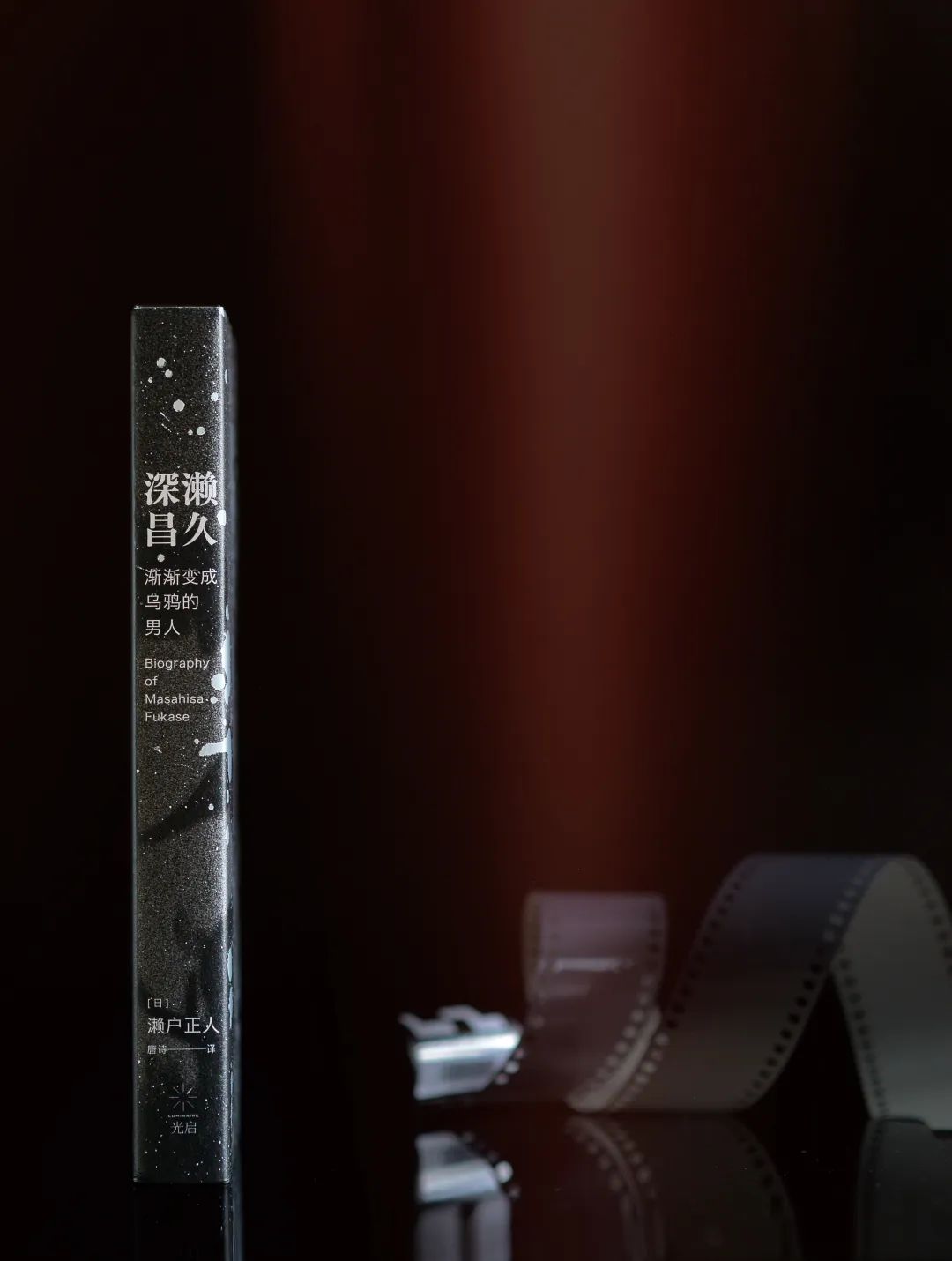

《深濑昌久》,一本自我精神之旅的记事册

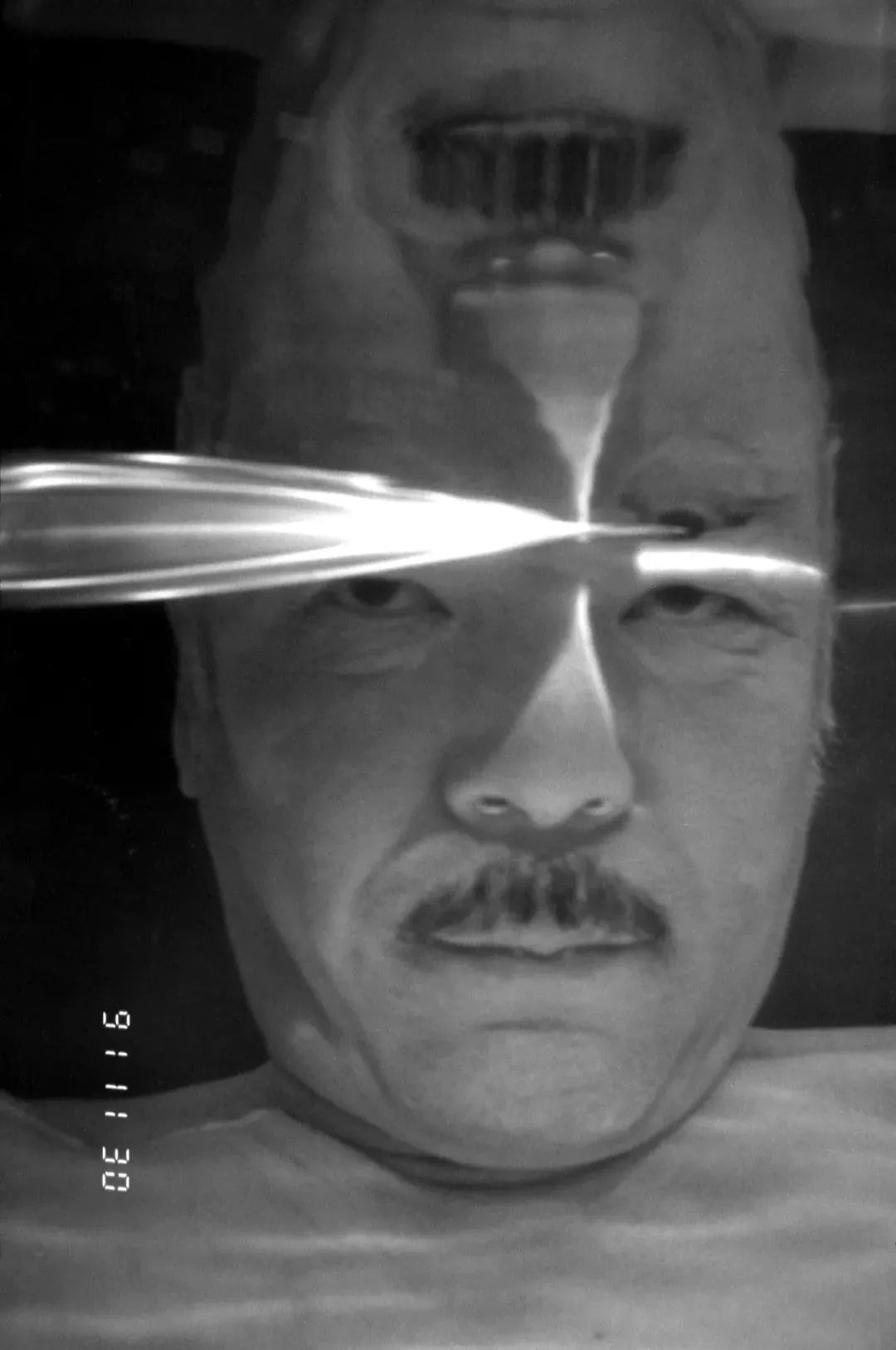

收录于摄影集 《深濑昌久:龟裂》(MACK 出版,2016),原图为彩色上色作品 © Masahisa Fukase Archives

“在日本摄影家中,深濑昌久是独特的存在。他的思考、创意、对摄影的探索,以及其生活方式本身,都是审视自我、对自我发问的体现。他将自己的一生都倾注在气质独特的‘深濑摄影’上。他到底在追求什么,又试图记录些什么?”由担任他三十多年助手的摄影家濑户正人在其著作《深濑昌久:渐渐变成乌鸦的男人》的前言中这样写道。

这本书不仅是对深濑昌久创作背后故事的追忆,还是一位摄影家受另一位摄影家的感召而写就的“作者自我精神之旅的记事册”。该书已由光启书局引进,中文版已经上市。本次推送上海师范大学副教授戴菲撰写的书评。

一本自我精神之旅的记事册

读《深濑昌久:渐渐变成乌鸦的男人》

文|戴菲

本文首发于《中国摄影》2022年第6期

《深濑昌久:渐渐变成乌鸦的男人》是一本新译著,即便是原著也很新。自2019年起,摄影家濑户正人在《日本相机》杂志上连载了一系列关于老师深濑昌久(1934年—2012年)的回忆随笔,随即集结成册。书中讲述了他与深赖先生交往的旧事,娓娓道来,令人惆怅,让读者在唏嘘之间仿佛重回了日本摄影的黄金时代。

濑户正人有一种看法,他说摄影家一般只会以作品来交流,即让自己的作品与上一代或同代摄影家的作品之间保持一种“摄影谱系”,大家更多是在这个有关联的艺术系统中相互应和。如果想要把共鸣转化成文字与别人分享,“对于我们这些拍照的人来说,甚至连这种想法都很难萌生。”这可能是许多摄影家的心里话。

但在濑户正人看来,深濑先生不仅是令人敬重的前辈,还是蜚声国际的摄影家。很少有人写过他,对于日本摄影圈以外的人而言,他就像一个谜团,自我、少言、孤傲,举止和经历也与众不同。人们想了解他,但又无从知晓。濑户正人似乎肩负了一种使命,要用笔和内心来介绍深濑先生。

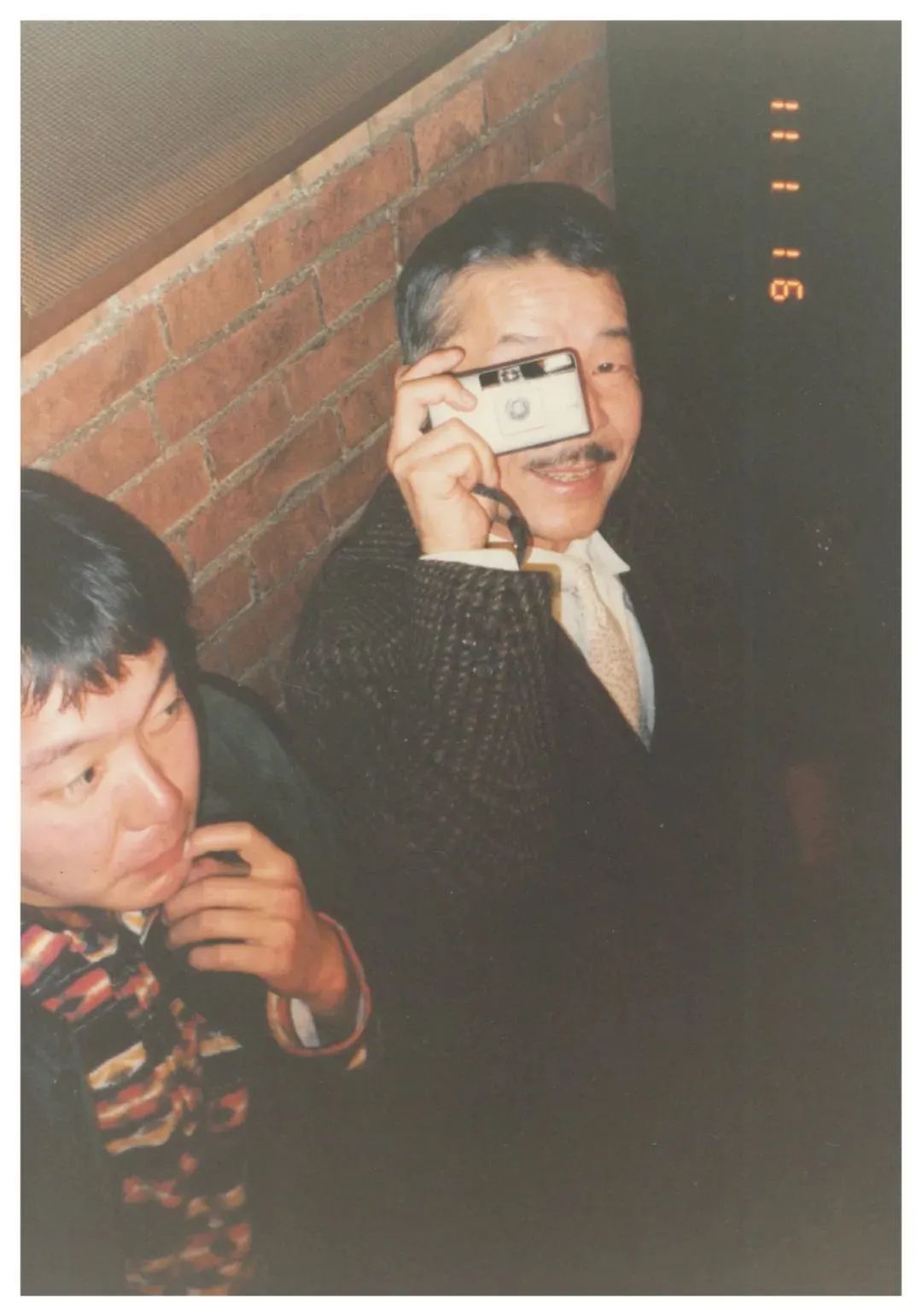

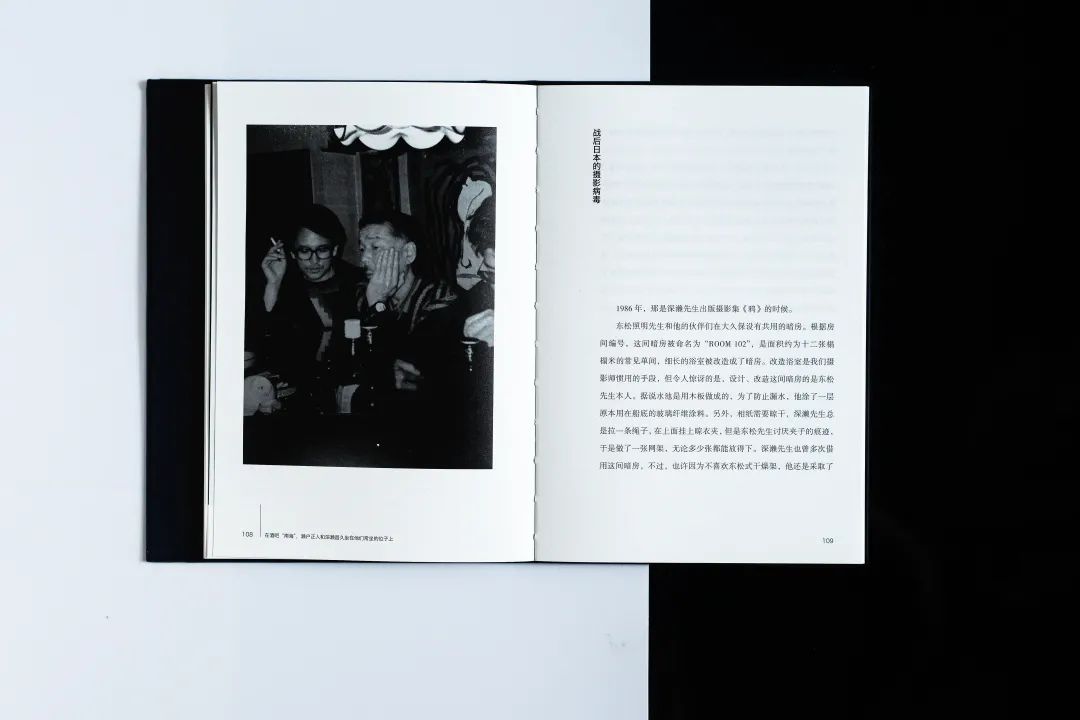

深濑昌久(手持相机)在新宿酒吧

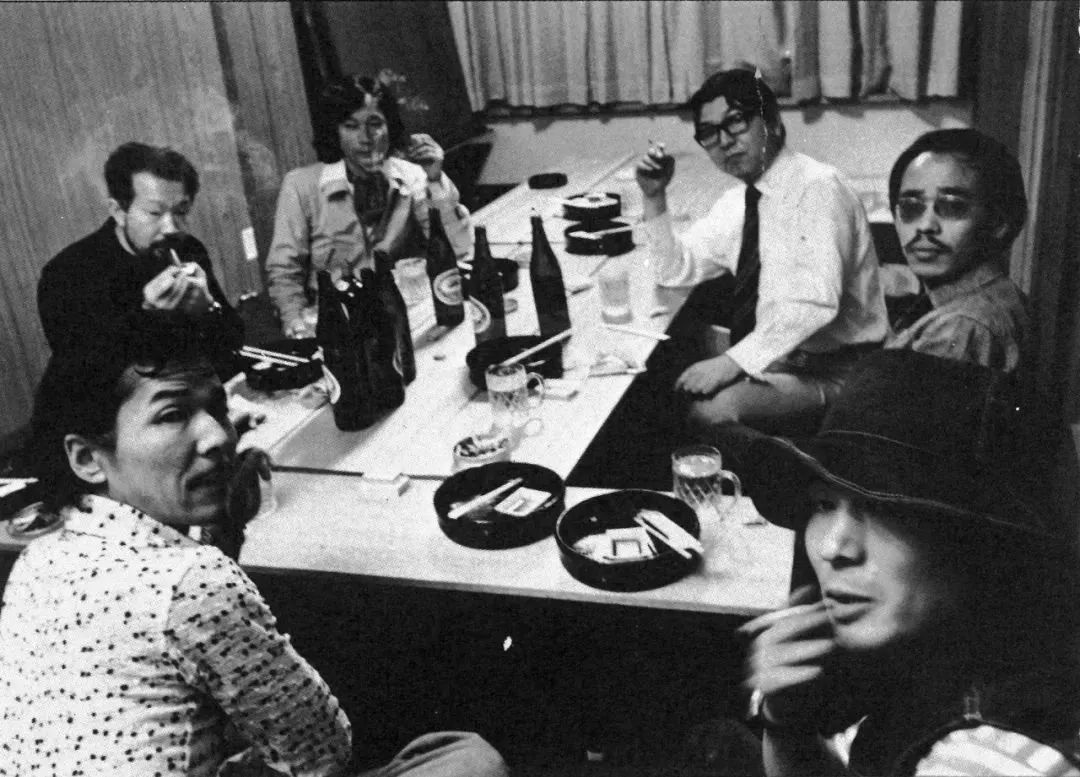

WORKSHOP 摄影学校(1974―1976)教师团队,从左前方顺时针方向起分别是深濑昌久、东松照明、横须贺功光、细江英公、荒木经惟、森山大道

而且长久以来,对于濑户正人来说,深濑先生始终如影随形。在他前进的摄影路上,老师总等在那里,回头看着他。濑户正人的摄影之路似乎一直与老师“同行”。如今,就在成书的2020年,濑户正人郑重地宣布:要与同行的老师告别,并“打算独自向深濑先生一直想要面对的未知领域迈进。”在那个深邃的远方,老师的“身影已经不在”。

所以,这本书不能简单地看作一本回忆录。它是一位摄影家从另一位摄影家身上受到感召,前往未知领域的摄影指南手册;更是一本作者自我精神之旅的记事册。借助回忆,濑户正人想起了老师,也看到了自己,还眺望到了那个未来的“自己”。所有的故事都从濑户正人随师学艺开始。正是各种故事都是亲历,因此就作者而言,他好像不必赘述记忆的对象,但是这些却成了读者的难点。如果你对深濑先生不熟悉,尤其对他的作品不熟悉,书中很多有趣的事情就无法觉出深味。为此,我想略作简述。

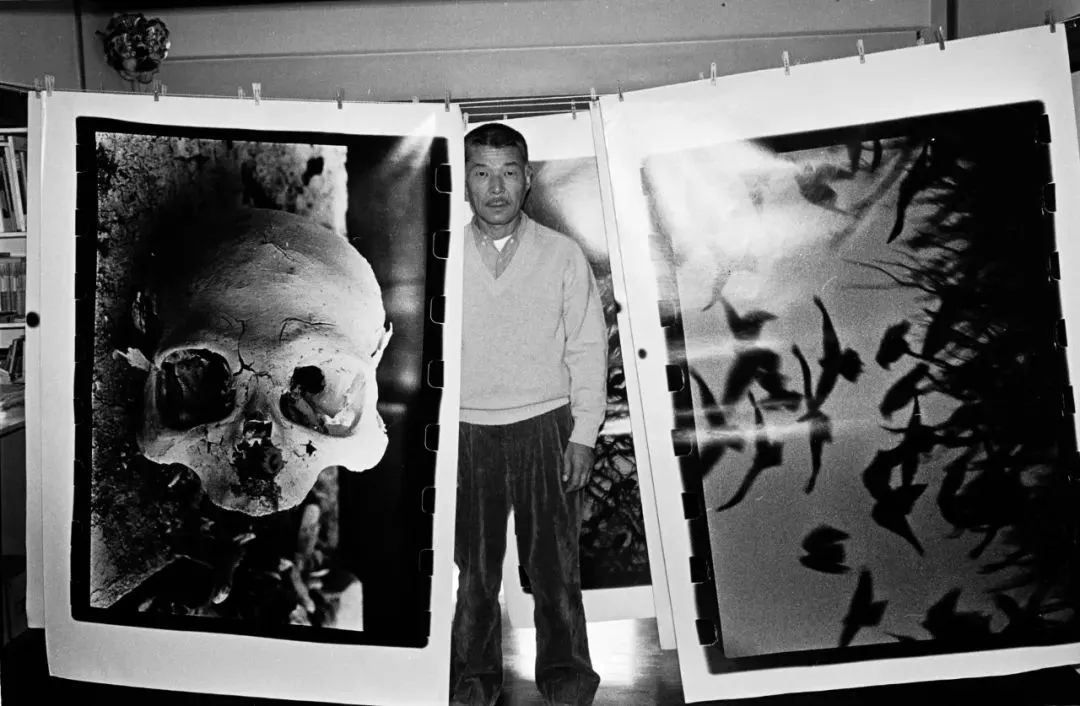

深濑昌久为举办于美国费城艺术博物馆的展览“黑太阳”(Black Sun)印制参展作品 濑户正人 摄 © Masato Seto

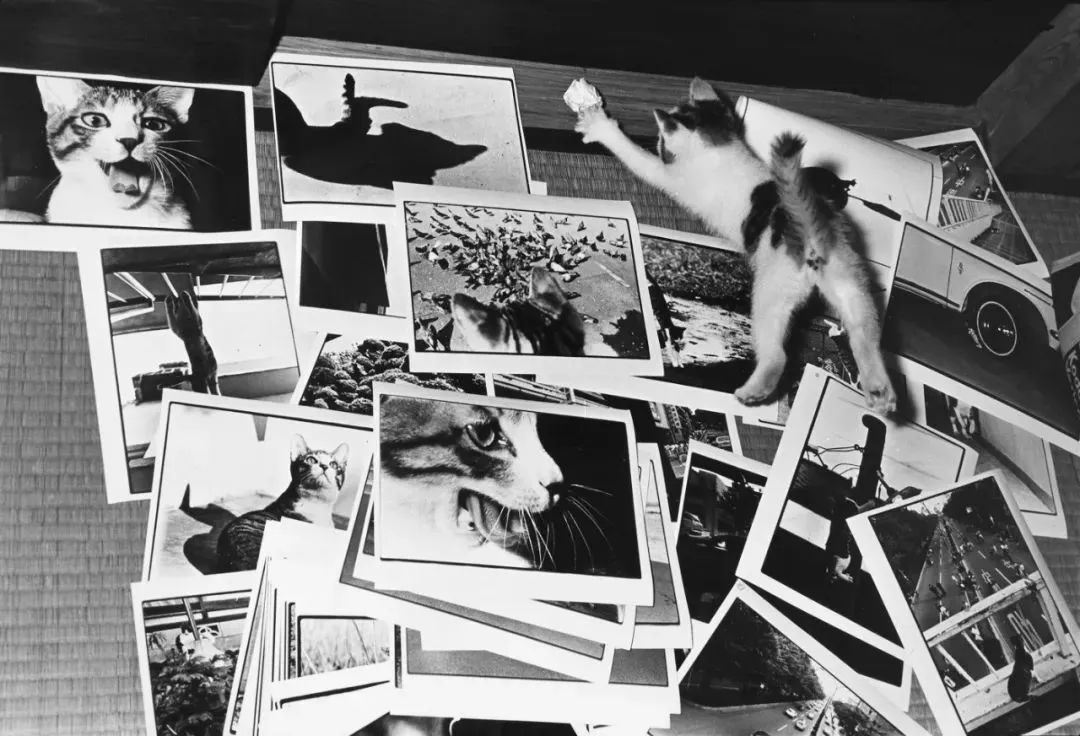

深濑昌久的爱猫。收录于摄影集《佐助!!我心爱的猫啊》(青年书馆,1979)© Masahisa Fukase Archives

一

深濑先生出生于1934年,祖居北海道北部的一个小地方美深町,此地离日本最北的边境不足160公里。他成长在一个照相馆世家,父亲供他前往日本大学艺术学部摄影学科就读,意在他学成之后继承祖业。而深濑先生却自有主张。大学毕业后,他留在东京,一边拍摄广告,一边自我创作。由于拍摄的第一个作品“杀猪”系列受到关注,此后就渐以创作为主,间或进行商业拍摄来维持生计。

在位于山梨县的别墅,时值播种的季节,深濑昌久用绳子圈好地,正在思考种什么。濑户正人 摄© Masato Seto

本书的重点显然是深濑先生的摄影经历。这段摄影经历与他的青中年期相互重合,表现出一种近乎完美的摄影生命。书后的附录是以深濑先生年龄为纵线的年表,此表平铺直叙,好像无法突出他的摄影成就,也无法让读者依据此表来理清作品。因此,我按书后年表和《私摄影论》(饭泽耕太郎/著,林叶/译,浦睿文化·湖南美术出版社)的内容,以深濑先生1960年的第一个个展为艺术起点,并以1992年他摔伤退出摄影圈为艺术终点,前后共32年,将他一生的摄影履历加以概括。

1960年代, 他拍摄了第一个专题《杀猪》(1961年),其后拍摄了《游戏》(1964年—1970年,1971年出版)。

1970年代,他拍摄了首个成名作《洋子》(1974年,1978年出版);此后他拍摄了一生最重要的作品《鸦》(1976年、1979年、1981年、1982年、1985年,1986年集结出版);启动《鸦》系列后,同期他还进行了《家族》和《父亲的记忆》(1971年—1975年,1975年—1985年暂停,1985年—1990年完成,1991年出版);在以上系列进行的间隙,于1970年代后期,他还穿插了三部小作品:《VIVA!佐助》(PetLife社,1978年)、《佐助!!我心爱的猫啊》(青年书馆,1979年)和《猫的草帽》(文化出版局,1979年)。

1980年代,他完成了《行走之眼》(1983年,1983年展出)和《私景》(1989年—1990年,1990年展出)。此外,1984年-1985年,他为《流行写真》杂志拍摄过商业作品等。

1990年代,他分别完成了《龟裂》(1990年12月—1991年12月)、《舌舔》(1991年1月—12月)、《卟噜卟噜》(1991年11月10日—12月8日)、 “泡沫塑料箱”(1990年—1991年)。这四部作品均在1992年于东京银座尼康沙龙展出。

1992年6月20日,深濑先生摔伤治疗。此后二十年间,直到他2012年故去,亦再无作品。

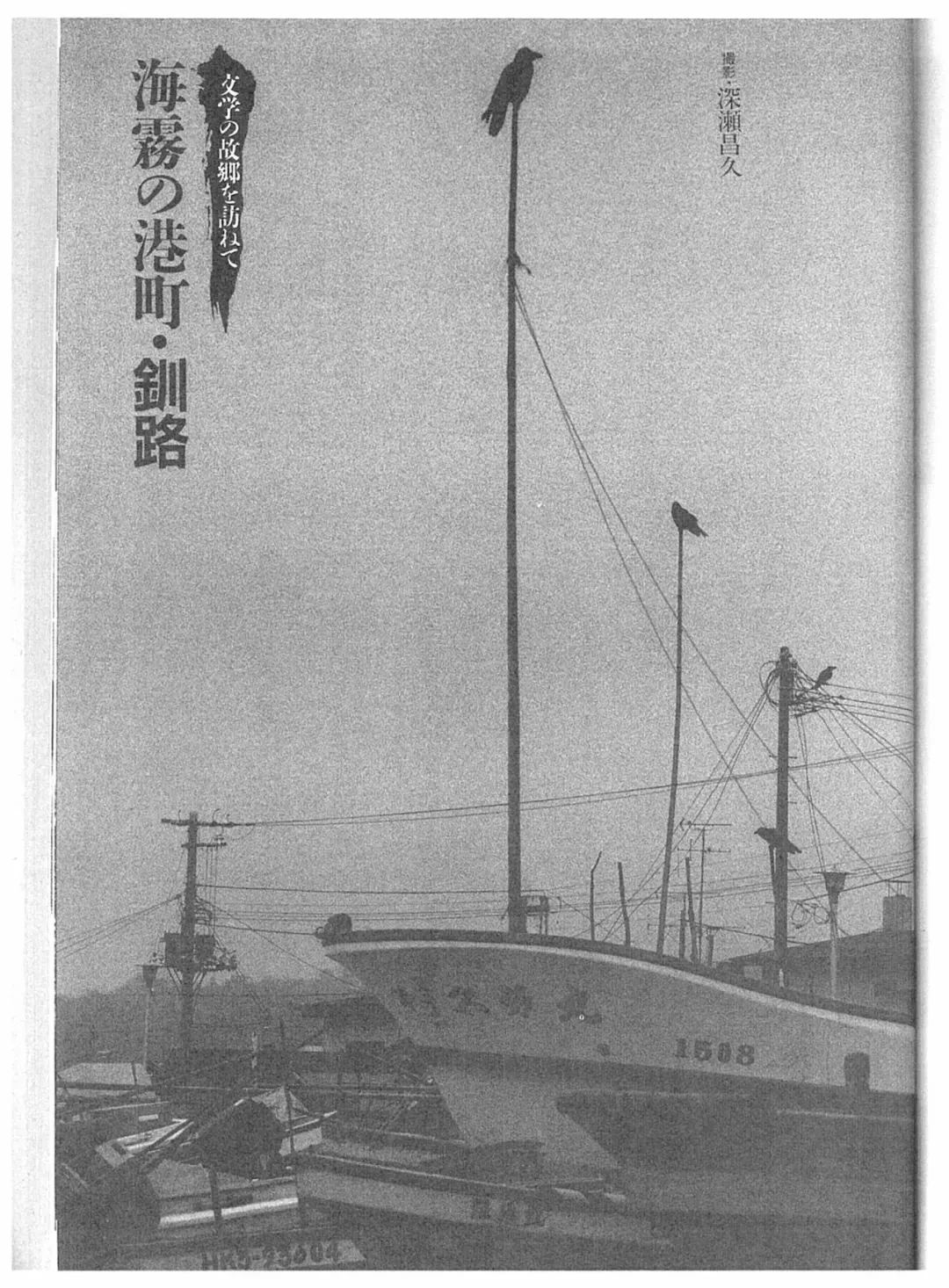

收录于摄影集《鸦》(苍穹舍出版,1986)© Masahisa Fukase Archives

以上将深濑先生的作品作了大致梳理,而他的作品又与其感情经历密切相关。总结为:三次感情,两次婚姻。1950年代,他大学毕业后与女友同居(1956年—1962年),这是他的第一段感情,历时6年;1960年代,他认识鳄部洋子,并结婚(1964年—1976年),这是他的第二段感情、第一次婚姻,历时12年;1970年代,他认识石川佳世子,并结婚(1976年—1992年),这是他的第三段感情、第二次婚姻,历时16年。此外,按书中记述,深濑先生最后摔伤前还有过一次旅行,同行的旅伴称作留佳。后因其住院,故感情经历戛然而止。

从中我们发现,深濑先生最重要的两部“世界级”作品《洋子》和《鸦》分别在1974年结束并在1976年开始,正好处于他摄影生命周期的中段,也是他一生最辉煌的摄影高峰期。这也说明了前文指出的一点:深濑先生的一生只为摄影而生,他是一个完美的摄影家个案研究样本。

收录于摄影集《鸦》(苍穹舍出版,1986)© Masahisa Fukase Archives

二

倘若对深濑先生的作品进行深入,就必须从《洋子》和《鸦》来入手;而若要对这两部作品展开解析,则要对日本的私摄影现象略述一二。饭泽耕太郎在《私摄影论》里说,摄影评论家山岸章二最早提出了私摄影。1975年他在《相机每日》专栏中论述,很多日本摄影师开始从公众话题转向个人表达,希望将“个人私密世界作品化”,这种做法很像日本文学中的“私小说”传统。借用这种称法,将其“置换到摄影表现中也同样受用”。于是,“私摄影”之说便应运而生。

当时,山岸先生形成该概念主要源于他发现了一批摄影家们近似的作品。1972年,他在《相机每日》里编排了一个“妻子”专题,其中便有深濑先生的《洋子》系列。深濑先生创作时常说:“我感兴趣的始终是我自己”,“除了摄影,我什么都不想做”。这些话的潜台词暗示了:在他全部的生活中,他只想着自己和摄影,他要把生命与摄影融合起来,极度地放大和表现自己的 “自私自利”。

私景 1992,刊登于《日本相机》(1992 年3 月刊)© Masahisa Fukase Archives

从艺术主体的创作来看,这种私不是字面上的自私,而是艺术家创作时的内心,那个唤作“我”或“自我”的艺术原点。艺术家的“自我”是支撑一切艺术创作的重要源泉。艺术家因其拥有自我,才能超越物质和肉体,达到自由及永恒。对于摄影而言,这种艺术家之于自我的关系亦循此律。

深濑先生坚信此说。他从年轻起就不断地在内心唤醒自我,将自我与摄影纠缠,并执着地将自我逼入艺术的险境乃至绝境。看似偶然,实则也是必然。

先说大环境。深濑先生出生在战时,成长于战后。日本战败给当时的国民带来了沉重的心理阴影,同时自己的国家又被美国所束缚,全社会呈现出较为压抑的集体心态。这种情形直到深濑先生的中年,即至1970年代也无多改善。所以濑户正人说,那一代摄影家们“即便距离战争已经过去二十多年,日本摄影的主题仍被夹在战败与战后重建的缝隙之间。”深濑先生肯定或多或少地也受到过这种影响,至少他身边的朋友们都拍摄过类似的主题。他没有拍摄此类题材,主要是他来自北部边境的“真空”地带,离核心的文化圈很远。当地早年生活殷实,民众富足。他家又是镇上少有的照相馆,仅以深濑家是家乡较早拥有摩托车和小汽车的家庭便可见一斑。富裕的家庭给了他一片自由的天地,也给了他任意妄为的性格。一方面他受大环境的影响,总体符合日本摄影的风格;另一方面他又自得其乐,并不把社会、文化使命作为自身的义务。他将民族、国家等话题置于其旁,另辟蹊径地只关心自我,并以自己开心快乐与否作为创作的基础。这些使得他与同侪之间形成了较为明显的差别。

收录于摄影集《行走之眼》(Hysteric Glamour 出版,2004)© Masahisa Fukase Archives

再说小环境。正是受社区和家庭的影响,深濑先生似乎少有家国情怀,他只想滋润地过好“小日子”。大学毕业后,他与女友在东京同居,开始了他的第一段感情生活,也可说是一次“隐婚”。此时,年轻的深濑已经爱上摄影。那时他受到土门拳和木村伊兵卫的影响,经常在街头拍摄,同时也获得过几个小奖。这些鼓励让他决定将摄影作为此生矢志不渝的事业。在写实主义摄影的引导下,深濑先生一点点地体会到摄影似乎是一种夹杂着理性与感性、客观与主观的艺术形式。他在摄影上的小成功、他与生俱来的“公子”气,加上日本文化中的大男子作风等,让他的性格、脾气愈加“飞扬跋扈”。他全面振作,浑身充满力量,想在摄影上大干一番。

当摄影全面启动之后,深濑先生很快便有了收获。1961年,摄影评论家吉村伸哉率先发现了他,并对其“杀猪”系列大加褒奖。与此同时,一个艺术家的天性也渐渐显露了出来。他在摄影世界中狼奔豕突,肆意驰骋,让人好不快意,而这种张扬的性格却与两情相悦的普通生活背道而驰。1962年,女友悄无声息地离开了他,让他的精神倍感挫伤。

但是艺术女神仍然眷顾这位天选之子。1963年,深濑先生遇到了他的第一任妻子鳄部洋子,并在翌年完婚。洋子满足了他的各种要求,也很支持丈夫的创作,还曾与他一起返回美深町拍摄过家庭合影等系列。但是,深濑先生依然旧习难改。要作为一名艺术家,他就必须释放自我,让“他”自由翱翔;而要作为一名丈夫,他就必须束缚自我,让“他”循规蹈矩。这一点洋子肯定体会最深。深濑先生的“无拘无束”使她在婚姻生活中进退维谷,但是深濑先生又不想放弃摄影,他想毅然决然地走到底。即使是毁灭一切,也在所不惜。当时他已经意识到了自己的缺点,这种在婚姻、社会生活中的短板让他举步维艰,但是他又无法顾及,他自觉有一种带着灵魂去探索摄影艺术边界的使命感,他要为后人开拓更大的疆土。

收录于摄影集《卟噜卟噜》(Hysteric Glamour 出版,2004)© Masahisa Fukase Archives

为此,1973年夏天,他厚着脸皮,甚至不顾婚姻的危机,重新回到洋子身边,执意拍摄了《洋子》。显然,这是一种饮鸩止渴的办法。摄影成功了,婚姻和生活却一败涂地。拍完这个系列后,洋子便与他分道扬镳。而失去灵感女神的深濑先生身心俱疲,他的自我再次陷入无尽的黑暗之中。他只得前去与洋子的蜜月之地,拍摄了《鸦》。各类评论都说,《鸦》是深濑先生婚姻失败后,表现极度沮丧与悔恨情感的作品。对此,这个观点完全成立。但是从艺术家和自我的关系来看,深濑先生拍摄《鸦》,外因是妻子的离去,内因则是自我在摄影世界中的受阻,他失去了艺术的助手“洋子”,现在他只能独自踟蹰。为此,他顾虑丛生,懊恼焦虑。

由于在《洋子》和《鸦》上积累了丰富经验,深濑先生也展开了《家族》和《父亲的记忆》等其他系列的创作。他开始知道如何面对自我,如何安抚“自我”,如何与“自我”对话,并指挥“自我”前往摄影世界披荆斩棘,奋勇前进。此后他余生的作品均围绕着这种思路不断地扩展,直到生命的终点。

位于美深町的深濑照相馆里的安东尼照相机,收录于摄影集《父亲的记忆》(IPC 出版,1991)© Masahisa Fukase Archives

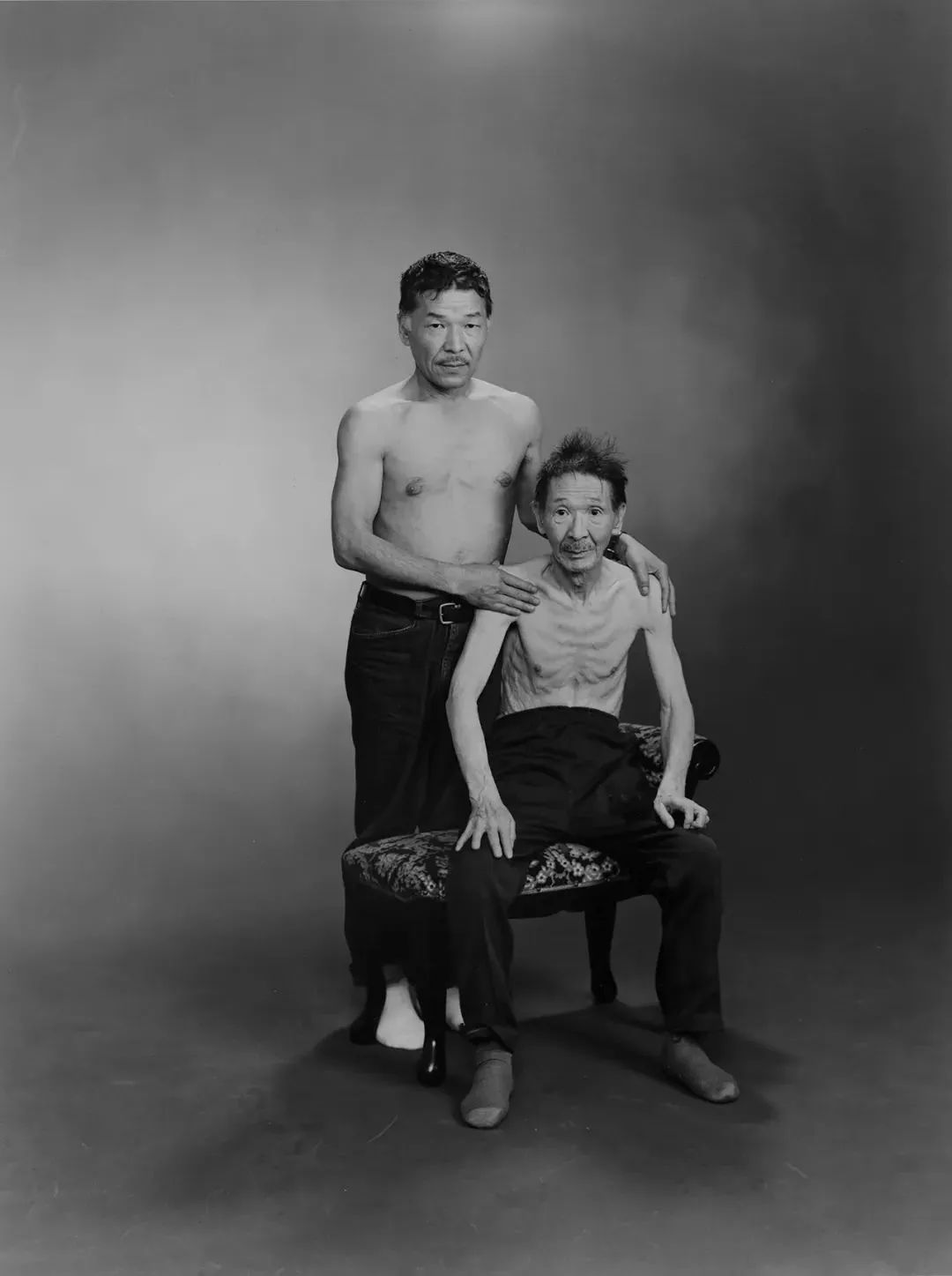

深濑昌久与父亲,收录于摄影集《家族》(IPC 出版,1991)© Masahisa Fukase Archives

三

濑户正人在书里多次暗示,深濑先生的摔倒、结束摄影生涯好像早有先兆。一方面,深濑先生提前制作了自己的“死亡通知”书;另一方面,他周围的人也隐约感觉到了此种暗示。艺术家将自己逼到无路可退时,唯一的办法只能用中断来停止。荒木经惟曾谈到深赖先生,“他总是喜欢把手插进口袋里耍酷,才会从楼梯上摔落,就像渡河一样去了另一个世界。”

另一个世界是什么世界?可以想见,那一定不是摄影可以探索的世界。利用自己、利用自己身体里的自我探索摄影世界,深濑先生已经以身示范。他的结果绚烂至极,也危险万分。他或许发现了摄影世界与“另一个世界”之间边界上的秘密,艺术女神及时制止了他的越界行为。他用摔倒的方式吞没了自己的发现,为后来者留下了继续探索的余地。

深濑先生的故事至此结束。就像看濑户正人的文字一样,读者在兴起之时,顿然停止,好像意犹未尽,却也无可奈何。濑户正人和深濑先生一起,把这种意犹未尽留给了每个人,留给了每一个愿意带着自我勇敢探索的人。这种探索劳心劳力,没有止境。若要有所参考,深濑先生肯定是其中一个引人注目的坐标。

深濑昌久的最后一组作品,发表于《中央公论》(1992 年8 月刊)© Masahisa Fukase Archive

重访深濑昌久最后一张照片中的渔村 濑户正人 摄© Masato Seto

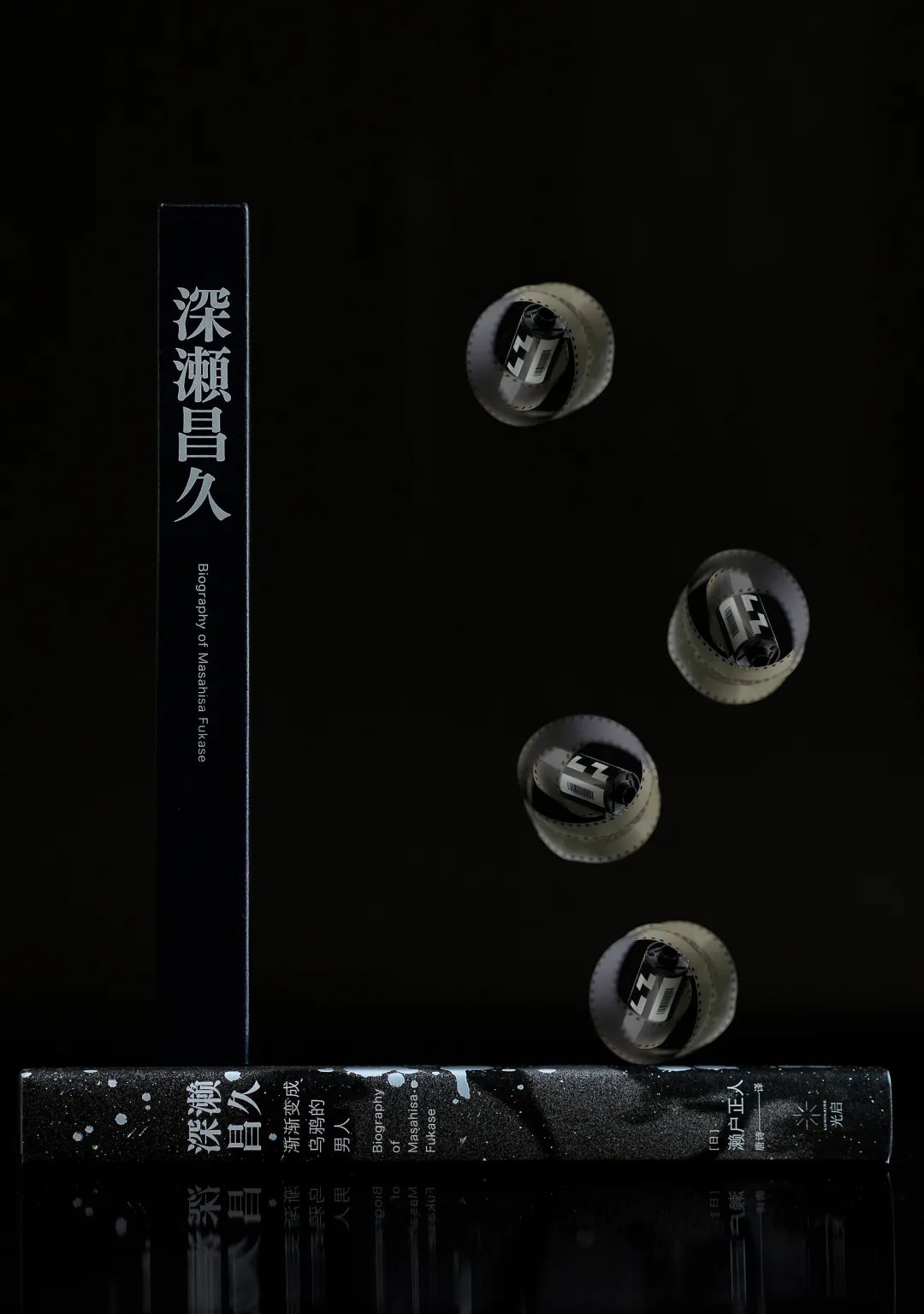

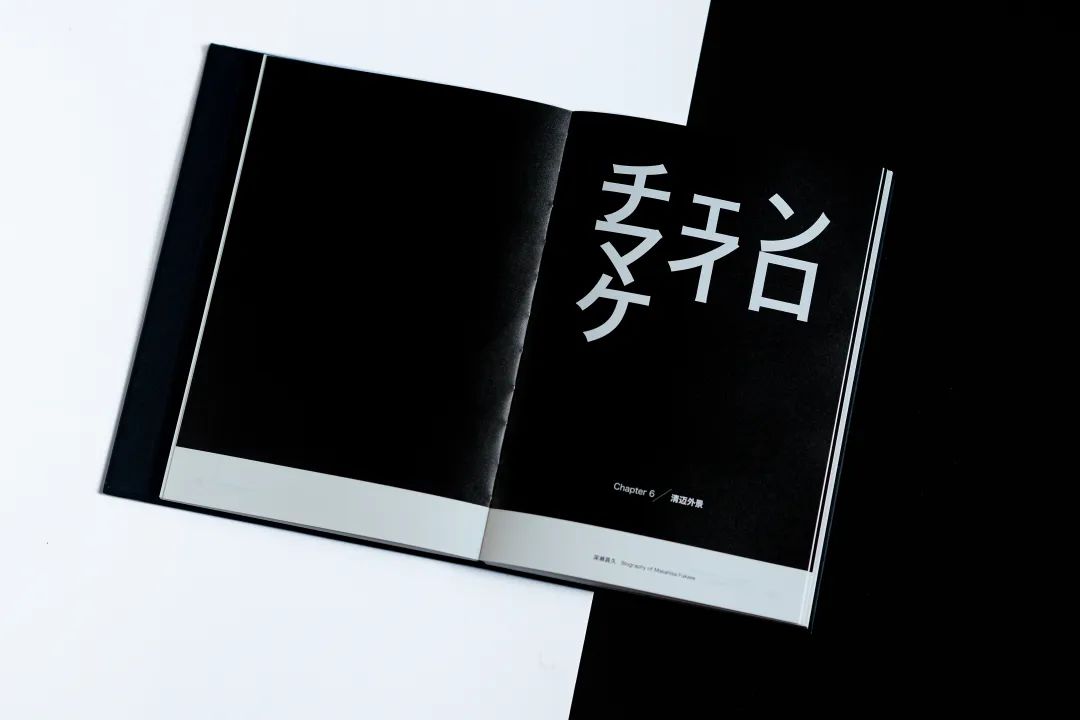

抚卷之余,另有絮语。全书有很多首次公开的私人照片,其中包括深濑先生工作和生活的日常留影以及他与诸多摄影名家的合影等,让读者在浏览时倍感亲切。本书的中文译者唐诗既是日本摄影的拥趸,又曾是濑户正人《亚洲家族物语》的中文版编辑,这一次她从幕后来到台前,用细致专业的工作向心爱的摄影家致敬。设计师山川的设计也让这本书增色许多,恰如其分的巧思处处可见,比如他在书中较多地使用了黑白色块的穿插,使读者的心绪常随章节的变化跌宕起伏。还有他在书尾做了一张留白页,页上只有一幅三得利角瓶威士忌的照片,瓶上大大地写着深赖先生的签名。当读者看到这里时,可能会莞尔一笑,这笑容里包含着我们对于该书的另一种畅怀并释然。

作者

戴菲,博士,上海师范大学影视传媒学院副教授,硕士生导师。

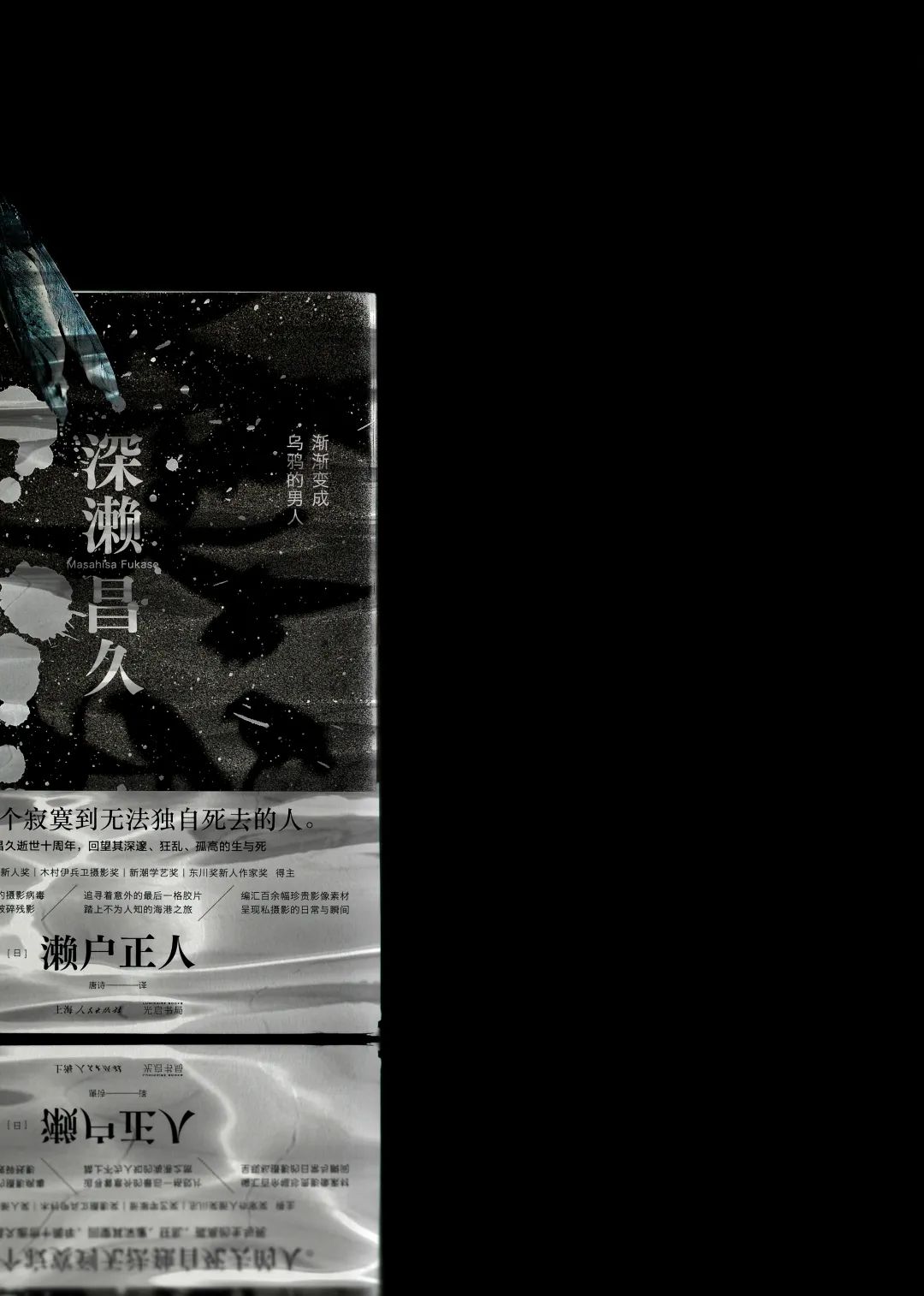

书名:《深濑昌久:渐渐变成乌鸦的男人》

作者:[日] 濑户正人

译者:唐诗

出版社:光启书局

装帧:方脊精装空脊+跨页平摊

实物尺寸:140mm×203mm

知名作者 × 专业译者 × 光启书局

作者 | 濑户正人

日本摄影家。1953年出生于泰国乌隆市。1961年移居父亲的故乡日本福岛。1975年毕业于东京视觉艺术学校。1976年参加森山大道摄影塾。1979年成为深濑昌久的助手。1987年创办画廊“Place M" 。以多元的东亚文化身份参与国际交流。

摄影集《曼谷、河内》获日本摄影协会新人奖(1989),《Living Room,Tokyo》获东川奖新人作家奖(1995)。以摄影展"Living Room,Tokyo""Silent Mode"为中心的摄影活动获第二十一届木村伊兵卫摄影奖(1996),散文集《亚洲家族物语》获第十二届新潮学艺奖(1999),《Binran》获日本摄影协会年度奖(2008)。

译者 | 唐诗

日本北海道大学文学硕士。图书编辑。曾策划出版《私摄影论》《亚洲家族物语》《那些渐渐喜欢上人的日子》等摄影类图书。

出版社 | 光启书局

光启书局立意“认识世界”和“理解中国”,深耕历史、城市、思想学术、人文艺术等领域。通过文化的当代表达与传播,守望思想,逐光启航,寻找我们的精神家园。

原标题:《《深濑昌久》,一本自我精神之旅的记事册》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司