- +1

当我们逆流而上

原创 虚度er 好好虚度时光

虚度视频号

Vol.59

点亮视频右下角的❤️

分享你的艺术趣味

▲主播/夏忆,配乐/ 崔开潮《命运的河》,Yoav Ilan《The Tree Who Grew on Water》。

撰文|祝羽捷、郑执

设计 | 97

祝羽捷,作家、策展人

郑执:

你好哇!

刚刚读完你的新小说,按照老话说“阅读是创作的共谋”,我又给你当了一回从犯。并不是每一本书都能落到读者手里,每一本书的命运也不取决于创作者本身。我能读到你的小说自然开心,还自不量力地以为自己是位有机的读者,在真实和虚拟的纠缠中得到自己的体悟,能将作品接洽出方方面面的想法。

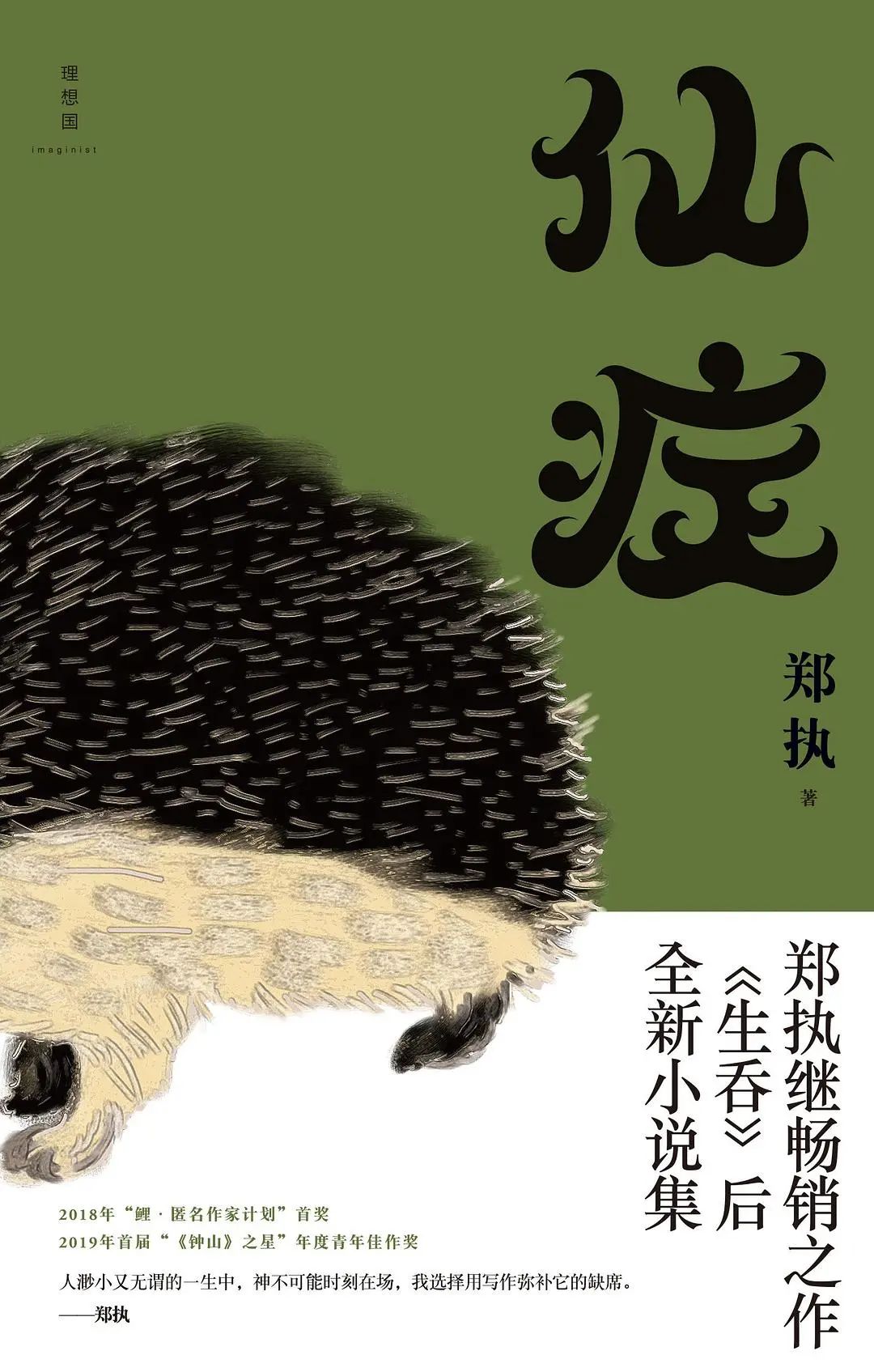

✉️ 郑执著,《仙症》

给你写信时,已经接近一年的尾声,每个人都在感叹这一年来不及眨眼就过完了,我想,这不是正常的吗,说明大家都挺热爱生活的,才会觉得时间如梭。这一整个月,我没有一天能早睡,进入了挂着一对黑眼圈的还债式工作状态,一开手机都是来“要债的”。越是忙碌,越觉得闲书好看,偶尔翻上几页,跟在高原吸了纯氧似的舒坦,结果忙碌中看完了好几本书。可能我太不善于展现一个真实完整的自己了,外人总觉得我特别“岁月静好”,却不知道我常常过着“苦逼”的日子,我倒很想跟你开诚布公地谈谈自己的痛苦和艰辛。

在我看来,很多人挺幸运的,幸运不是因为他们含着金钥匙出生,而是早早地知道自己喜欢过什么样的人生,知道自己想要什么。我在这方面特别愚钝,也很吃亏。家乡是个熟人社会,父母给我改大年龄提前上了小学,小时候的生存法则接近动物界,体格大更有优势,相形之下,我不但像矮刺柏树,语言能力也没有同班同学强,写字也特别用力,本子纸都写穿了,说话有点大舌头,显得又笨又内向,由于我发育得晚也受过不少嘲笑。我常常有种感觉,别的鸟儿都在愉快地鸣叫,我这只笨鸟还没找到北呢,就劳燕分飞了。每次报考学校,父母又总是干预,选了我不喜欢的学校,不喜欢的专业,有时理由特别简单且可笑,因为“爸爸的同学在这所学校工作,女孩子有个照应比较好”。我成长中的这些关键选择都与自己的喜好无关。

如果现在看到我是如此明朗,一定想象不出我小时候多么不自信。离开父母的庇护后,我陷入过很长一段时间的迷茫期,半死不活地对待学习,却很愿意参加各种兴趣班,恶补自己内心的缺失感。因为多次向父母发出对他们帮我做选择的怨气,郁郁寡欢,生活的主动权终于回到了我自己的手上,可我总是心血来潮,胡乱尝试,到处乱撞,到处碰壁。我很少做特别长远的规划,但是一旦与一件事物陷入热恋,就会全身心地投入。成年后的自信心也正是在一件件小的成就感里建立起来的。

正如大家知道的,我做过很多事情,总在急刹车和大转弯,很没有套路,贯彻始终还在坚持的可能就是文字了吧。小学三年级的时候,有个同学临时生病不能去参加市作文竞赛,新从外地调来的孙老师没有对同学们过去的印象,意外地叫我去当替补,竟意外拿了一等奖回来。那天放学,舅舅骑着自行车接我去外公家,路上买了一包热气腾腾的糖炒栗子作为奖励。我大概从那时起对文字有了香甜的记忆。每一个人的生命太短,不能经历所有的体验,我们走进别人的故事其实是在延长自己的生命。我觉得小说家像一个景观设计师,或者说当代艺术家里擅长“构建情景”(constructed situation)的那种,用自己的语言为读者建构了一个情境,从读者读下第一行字开始就被邀约往前一步,慢慢适应环境的变化,走进小说家建造的场地里,体验填充在里面的各种情感,恐惧、悲伤、甜蜜、孤独、寂寞、爱意、悔恨……至于读者是否能被气氛所感染,能不能对故事心悦诚服,能不能触及精神内核,全看创作者的技艺和真诚了。

文字是所有创作的原点,在今天纷繁复杂的环境里,我们也许会执着地迷失,但仍然心怀回到原点的愿望。写到这里,我发觉自己最放不下的还是写作,世界上再也没有比文字对我来说更快意人心的事情了——写出一个喜欢的句子,可以开心一整天。

放弃写作太容易了,不写是天经地义的,写才是逆流而上的行为——时代环境是喧哗的,写作是安静的;时代环境是动的,写作是静的;时代环境是纸醉金迷的,写作是苦行僧式的。朱利安·巴恩斯说“毕竟,不当作家是一件容易的事。许多人不是作家,这几乎对他们没有任何坏处。”从我自己身上就可以发现,积极向上是违反人类天性的,人类是一种身心极不稳定的生物,能懒惰就懒惰,能丧就丧,一不留神就会塌陷。

现代小说家有一个很好的机会,就是可以亲自改编自己的作品,拍电影,也能赚钱。说到赚钱一点也不俗气,写东西的人首先要活下去啊,生存是创作者永恒的母题。我刚刚辞职的时候,心里也是有点慌,算算自己写过的畅销书,能赚一些生活费才定心下来的,那些和青春有关的感悟最易得年轻人的心,对市场的习得让我明白书也是商品。可这些感悟也一度牵绊了我,青涩也是宝贵的经验,一去不复返,彼时的我一定不能预料到今天我的彻悟。虽然写畅销书是有些害臊的事,可我得先填饱肚子啊,但是一味追求畅销书那就有问题了,在这点上我们不言而喻,不能为了讨巧而沿袭一种轻松的模式,一些雕虫小技,壮夫不为。风景再美也要跳车,必须悬崖勒马,回头是岸。

越写我越觉得难,难于登青天,我对自己显然是不满意的,但要为这种不满意吃大量的苦,我还在小心翼翼地接近。为了避免失败,我有时选择避免开始;为了避免失望,我不敢使用全部的力气。于是,我一直在真正想做的事情周围徘徊,声东击西,避实就虚,干了许多无关的事。除了打开电脑的空白页面时,忍不住做一顿家务来拖延写的开始,我一不小心就获得了多重身份,前不久还因此被邀请到法国领事官邸探讨现代人的多重身份,大家轮番介绍完自己,发现论数量我当仁不让,我还是个策展人、翻译、自媒体人、播客主播、出版社顾问……身份越多越觉得可疑,我莫不成真成了自己最鄙视的那种人,有悖匠心,略不小心,确有一事无成的风险。转念一想,这些不同的身份都是我的掩护,不在做事,而在做人,帮我潜入热腾腾的社会,体验不同角色下的人生。就像亨利·梭罗说的,“你都还没有站起来去生活就坐下来写作,多徒劳啊!”

我喜欢的很多作品都是作家在自己生命最低谷的时期完成的。斯科特·菲茨杰拉德辞掉了铁路广告公司文案的差事,身无分文,鞋底里垫着硬纸板,口袋里一文不名,回家写小说去了。痛苦顺带帮人打开一个更丰富的感官世界,带来异常敏感的感受力。过去我总看重想象力,现在我更愿意相信虚拟出来的经历总是缺乏体温,二手经验不会连着筋骨,真实的逆境是一手世界里的残酷,深刻体会饥饿才能有个强壮的胃口。

我常常为“作家”这个身份感到难为情和困顿,如果逆境激发人的想象力和表达欲的话,这个身份给我的绝望最多,可也是能帮我走向彼岸的唯一通道。毛姆说:“如果你把某件事写出来,就不会再如此为之困扰了。”现在与你倾诉一番,我知道自己还有很长的路要走,但也没有那么恐惧了。

关于走弯路、折磨自己到筋疲力尽这些事,我一点不担心自己缺乏素材,小时候腿上摔出几个疤,到现在还像丑陋的毛毛虫挂在腿上,有些人乌鸦嘴,这姑娘走路是要摔大跟头的。这句话既是明喻也是暗喻。既然如此,我只好接受命中注定的坎坷,摔完该摔的跟头,写完该写的坏东西,好东西就快出现了。历尽坏事,只要能挺过去,好事如约而至。

活着就要沉浸其中,然后等待,等待跟好运撞个正着。

祝羽捷

郑执,作家

已出版长篇小说《浮》《生吞》,2018年凭借短篇小说《仙症》获得“匿名作家计划”首奖,最新出版小说集《仙症》。

小兔你好:

实话实说,我不爱写信,几乎从不写信,因为我不太相信写信可以换来一场真正意义上的交流,也可能是我已经不相信这个时代还会允许这般费力不讨好的交流方式的存在。但我们既然有约在先,这封回信就不只是一封回信,而是赴一场约。言而有信是好品质,这才是我看重的。更何况,我在读信的过程中,感受到了你在信中袒露出的真诚,那我就必须好好陪你聊几句——不过下次还是改见面聊好了,打字真的好累啊,太累了——我的剧本前后加起来打了两百多万字了,你可以想象我现在看到键盘上这些字母符号的生理不适。我想跟你聊点儿俗的。我这人就喜欢聊俗的,身为一个写小说的,早把心底所有艰深的、曲折的、幽暗的、痛苦的、迷乱的、片刻的、永恒的、说得清与说不清的那部分自己,通通打包寄存在我的小说里,余下这个俗世中的我,就想怎么俗怎么来。俗多好啊,俗也是本事,俗是对生活最严肃的抗争。但我必须澄清一句,我对生活中那些真正严肃的人类,从未心存丝毫嫌弃,只不过假如哪天我也严肃了起来,我一定会被自己嫌弃。

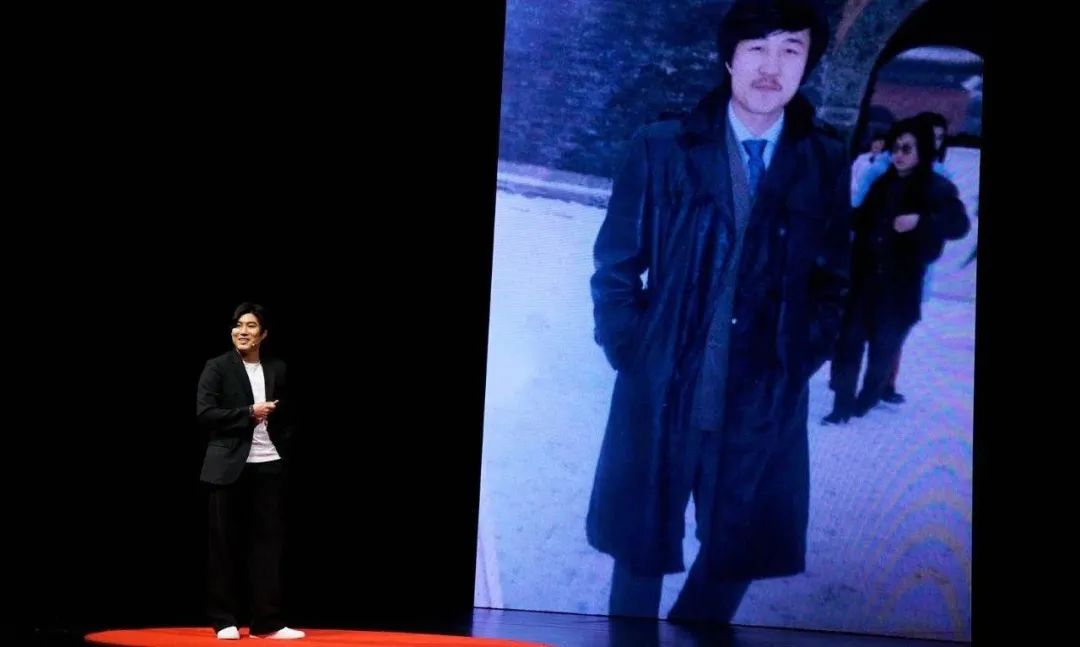

✉️ 郑执在一席《面与乐园》的演讲。

这封信里,我就想跟你聊两件事:一是作家这个身份的自我认同;二是我对靠写作谋生的态度——这两件事其实又是一件事。

小兔,要你说,什么最俗?大多数人一定会说到钱,或者说,物欲。说到钱,顺着你的话头聊,那就不得不提到一种偏见——很多人认为,一个作家为了钱写作,或者说,写作的时候脑袋里总想着钱,那他的罪孽简直比葛朗台还深重。为什么呢?又凭什么呢?尤其是我国读者——也许这只是我的偏见——起码以我见过的,很大一部分人默认,一个好作家就应该清贫,就应该视金钱如粪土,甚至以身殉道,来证明文学是“干净”的,顺带着证明一个人立身于世,是可以跟铜臭毫无瓜葛的。这简直太可笑了,不是吗?否则我们应该把普鲁斯特这种纨绔子弟的手给绑了,判他一辈子不许写作,或者把天天求富婆包养的巴尔扎克给掘坟出来,钉在文学史的耻辱柱上日夜鞭尸。

我胡扯呢,话说回来,这个问题我自以为是地给出过一个答案,那就是儒家文化对“家”这个字的定义太沉重了。作家本不过也是一种社会工作,在英文中,作家、画家、音乐家的这些“家”,无非就是“—ist”跟“—er”,writer、artist,并不会令人感到任何职业性质天生所赋予的沉重感。而我们的这个“家”,背后多少承载着“成名成家”的意味,不只是对你作品价值的认可,更是对你社会地位的认可,好像只有两者都必须达到某种量度,方可自称为“家”——这就是为什么我们的许多青年作家羞于自称“作家”的原因,你会发现,他们在公开场合总是“谦虚”地称自己为“写作者”——我猜就是为防止一旦有读者质疑他们水准不够,丢出那句“这种水平也好意思自称作家”的千古一问时留出一条退路。真是太可怜了。我想,假如文学也是一个人,那他(她)一定不会歧视任何一位赤诚的作家,偏偏读者竟如此热衷打压,这太令人困惑了。哪怕我今天只是个十五六岁的孩子,但我早已下定决心把文学当毕生志向,就算我还未刊发过任何作品,我一样可以自称是一名作家,一名尚未发表作品,甚至有可能这辈子都写得很烂的—作家。你知道么,每次我在国外电影里,看到一种人物形象(多半是受了半辈子窝囊气的、一事无成的中年男人)被自己老婆身边那些做着所谓“体面工作”的朋友们揶揄般问到“你是做什么的”时,那个形象忐忑地回答,“我是个作家”,当别人再问“你写过什么作品”,那人回答,“还没有出版过作品,但我正努力在写一部伟大的作品”,之后换来一阵忍俊不禁—此类画面时,我心中总是有一种莫名的感动。偏执、孤傲、自命不凡、不撞南墙不回头、一条道走到黑——相信我,这些才是成为一个作家的前提,绝不是谦虚。

✉️《他们在岛屿写作:逍遥游》剧照。

说了这么多,小兔,我无非是在回应你“如何看待自己作家身份”的问题,我想说的是,你既已如此严肃认真地对待写作这件事,自称“作家”没什么可害臊的,更无任何不妥,不然你再想想,是不是对文学“这个人”太不公平了呢?再打个最俗的比方,明明你都跟人家睡一个被窝儿好几年了,甜言蜜语说一个遍了,彩礼酒席都谈妥了,却对外人坚称你们不是认真的,只是玩玩儿,这他妈还不叫流氓那啥叫流氓?文学无罪啊朋友。

那好,不管我们今生能不能写出杰作,或者这辈子都是一个文学半吊子都好,我们已有一个共同的身份,作家。但我们又有一个很大不同,作家是我人生截至目前的唯一工作,而你则还有许多个令旁人羡慕的身份,虽然基本都在文化艺术类范畴内,因此坦白讲,我不了解在谋生这一部分,写作的收入究竟占你经济来源多大的比重。当然了,我也不会问,但我自己的情况可以说,写作的收入就是我全部的经济来源。因此,“写作如何谋生”这个问题,我确实也有发言权,至于能跟你分享些什么呢?我甚至都好奇你有没有这个需要。那我干脆就偷个懒儿吧——相信你已经看过了我新出的小说集《仙症》最后那篇后记,里面说得很清楚了——我早年写过很多烂玩意儿(对,我只能称那些文字为“玩意儿”),目的很纯粹,就是为了赚些钱,只要能支撑我一直写下去,稿费多少,来者不拒。几年前开始写剧本的原因,也是一样。但你知道问题的关键是什么?是清醒,对钱的清醒。安身立命固然重要,但多少钱够呢?有没有个准数儿?还是收获某一种程度的安全感之后才能保证自己往后能随心所欲地、自由自在地写?这些问题,只有你自己才有答案。要始终记得,偶尔去酒吧卖个唱糊口,一点儿都不丢人,但你这辈子要当帕瓦罗蒂,那么音乐厅才是你的最终归宿。至于我本人,酒吧卖唱的生涯已经结束了,说真的,我很感激那段经历,写过的那些“玩意儿”让我在如今的创作中平添一股不死板的混不吝劲儿,是好事儿。但我更感激的是我的运气,当我努力掉头想回音乐厅时,发现路边竟还有车在等我。时至今日,我写的小说,剧本,都是我真正想写的,几乎再也不用受其他人事物所左右,这已是我理想中的安全感。酒吧彻底拜拜了,往后也不打算再走回头路了。总而言之,一句话,我的那段所谓“不堪”的经历,有一定参考价值,但最大的价值,还是供人引以为戒。毕竟,人人运气不同,这才是真正的残酷现实。

✉️ 电影《钢的琴》剧照。

闲叙至此,字数应该够了吧?开个玩笑。写作这件事太严肃了,生活中再不开玩笑,我会窒息的。我希望在你的心中,我是一个坐在对面聊天,能让你透过气来的人。我们虽然只见过几面,平时聊得也不多,但我感觉你是个蛮爱紧张的人(瞎感觉)。放松,小兔。人生无非也就那么回事儿,并没有那么多双眼睛盯着我们。放松。

郑执

本文部分配图来源于《钢的琴》《他们在岛屿写作》剧照,部分来源于作者本人,版权属于原作者。

原标题:《当我们逆流而上》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司