- +1

21世纪的族群政治:议题、理论与制度

族群政治与族群冲突如今已成为国际上比较政治学的热点问题,也是最近三十年比较政治学增长最快的研究领域之一。1985年,当时还名不见经传的学者唐纳德·霍洛维茨(Donald L. Horowitz)出版其大部头学术专著《冲突中的族群》(Ethnic Groups in Conflict)时,族群政治与族群冲突还是比较政治的新鲜领域。 霍洛维茨当时甚至这样说道:“直到最近,社会科学在族群冲突领域依然毫无进展。”但如今,不仅霍洛维茨凭借其出色的族群政治研究已经成为著名学者,而且这一领域也实现了突飞猛进。过去三十多年间,族群政治研究领域已涌现出数以百计的学术专著和数以千计的学术论文。

特别是20 世纪90年代中期以后,国际上族群政治的研究专著更是如雨后春笋般地冒了出来。这些专著中既有关于族群政治和族群冲突的一般理论研究,比如霍洛维茨的后续著作《致命的族群冲突》(The Deadly Ethnic Riot)、迈克尔·曼(Michael Mann)的《民主的阴暗面:解释族群清洗》(The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing)、莫妮卡·托夫特(Monica Duffy Toft)的《族群暴力的地理学》(The Geography of Ethnic Violence: Identity, Interests, and the Indivisibility of Territory)、杰克·斯奈德(Jack Snyder)的《从投票到暴力:民主化和民族主义冲突》(From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict)等;又有聚焦于某个国家或地区的案例研究与区域研究,比如斯蒂文·威尔金森(Steven I. Wilkinson)的《投票与暴力:印度的选举竞争与族群骚乱》(Votes and Violence: Electoral Competition and Ethnic Riots in India)、金斯利·莫格鲁(Kingsley Moghalu)的《卢旺达大屠杀:全球正义的政治》(Rwanda's Genocide: The Politics of Global Justice)、丹尼尔·波斯纳(Daniel N. Posner)的《非洲的制度与族群政治》(Institutions and Ethnic Politics in Africa),等等。鉴于族群冲突在整个比较政治研究中的突出地位,知名出版机构罗特里奇(Routledge)还发起编写《族群冲突手册》(Routledge Handbook of Ethnic Conflict),足见这一研究议题的重要性。

除此以外,国际上政治科学与比较政治的一流学术期刊也把族群政治和族群冲突作为一个重要的领域来对待。最近几年,包括《美国政治学评论》、《美国政治科学杂志》、《政治杂志》、《世界政治》、《比较政治》、《比较政治研究》、《民主杂志》在内的一流期刊会频繁刊发与族群政治、族群冲突有关的学术论文。此外,欧美学界还崛起了几种有影响力的聚焦于族群冲突和民族主义研究的学术期刊,特别是《民族与民族主义》、《和平研究杂志》(Journal of Peace Research)和《冲突解决杂志》(Journal of Conflict Resolution)等。所以,无论从学术专著的数量来看,还是从学术期刊的论文数量来看,族群政治与族群冲突都已成为比较政治学的重要研究领域。

为什么最近三十年以来,族群政治与族群冲突会成为一个热门领域呢?一个主要原因是,随着冷战的消退和苏联的解体,随着亚洲、非洲、东欧和拉丁美洲地区民主化的推进,族群政治问题日益凸显,族群冲突已然成为全球范围内国内政治冲突的主要形式。尽管国际社会科学界对族群政治和族群冲突的研究如火如荼,但目前国内学界对社会科学或比较政治视角的族群政治研究并未给予足够重视。相反,国内的族群政治研究,主流是民族学、人类学、历史学的视角,或者是基于这些理论视角的具体政策研究。当然,对族群政治的民族学、人类学、历史学研究是非常重要的,但我们不应该忽视族群政治的社会科学或比较政治研究。特别是,考虑到最近二三十年这一理论领域已经涌现出大量可资借鉴的研究成果,我们更不应该忽视这一研究视角。幸运的是,近年来国内社会学、政治学和国际关系领域的少数学者不仅开始译介和综述国际前沿的社会科学视角的族群政治文献,而且开始在该领域贡献高质量的、原创性的社会科学研究成果。

这篇论文的主要目标是对迄今为止族群政治和族群冲突的前沿研究进行扼要综述与评析,希望通过梳理其中的研究议题、主要理论以及作为解决族群冲突机制的制度研究,向国内学界介绍一个领域的进展。特别是,这篇论文力图能够打通比较政治学视角的族群政治研究和国内学界居于主导地位的民族学研究,促进两个领域的对话和互动,并基于族群政治视角对中国的“一带一路”倡议和国内族群政策提出新的战略思考。

一、族群政治研究的主要议题

目前为止,该领域的研究议题大体上都与族群政治和族群冲突这两个基本概念有关。

族群政治有两个不同层次的含义:第一是指以族群的视角来理解政治,与之相对照的是,我们也可以以阶级的视角、宗教的视角、理性选择的视角等来理解政治;第二是指不同族群集团之间的政治关系,特别是不同族群之间究竟是合作还是冲突的关系。

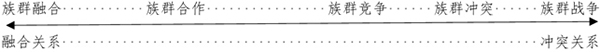

学术界如今讨论的族群政治,既是指第一种视角的族群政治,也是指第二种视角的族群政治。但就目前主流文献来看,第二种视角应该是主流。因此,一般认为,合作还是冲突是理解族群政治的关键维度。图1展示了国内政治生活中任意两个或几个族群之间可能的融合或冲突关系的谱系。不同族群之间既可能是族群融合或族群合作的关系,又可能是一般意义上的族群竞争关系,还可能是族群冲突关系。族群冲突的最极端形式则是族群战争——国内族群战争就是族群内战。

莫妮卡·托夫特2003年的一项研究认为,现在几乎三分之二的武装冲突都包含了族群因素。她认为:“族群冲突爆发的可能要比争夺政府控制权的冲突爆发的可能性高出2倍,要比国家间战争爆发的可能性高出4倍。族群冲突是武装冲突的最主要形式,而且在短期中或在长期中看起来都不会减少。全球范围内族群冲突的数量与强度直接或间接地威胁到数百万人的生命。只是从二战之后至今,就有数百万人——既包括参与作战的人,又包括完全无力反抗的平民——仅仅因为身为特定族群集团的一员而死于非命。”

克里斯蒂·埃克(Kristine Eck)2009 年的研究试图回答一个关键问题:与其他形式的冲突相比,因族群政治动员而导致的冲突是否更容易导致严重的暴力?借助1946—2004年间的全球国内冲突数据,这位学者发现,因族群动员引发的武装冲突升级为战争的可能性要高出92%。由此可见,因族群政治原因导致的战争风险,要远远高于非族群政治的原因。

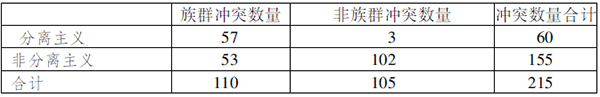

安德烈亚斯·威默(Andreas Wimmer)及其合作者2009年的论文则提供了关于族群冲突的一组基本数据。在二战后50年间,全球范围内共爆发215次较大规模的政治冲突,其中110次与族群因素有关,说明族群冲突占所有较大规模政治冲突的比重超过50%。在所有非分离主义的政治冲突中,约三分之一是族群冲突;在所有分离主义的政治冲突中,95%都是族群冲突(见表1)。

表1: 二战之后全球范围内的政治冲突与族群冲突。资料来源:Andreas Wimmer,Lars-Erik Cederman and Brian Min,“Ethnic Politics and Armed Conflict: A Configurational Analysis of a New Global Data Set”,American Sociological Review,vol.74,no.2,Apr.2009,pp.316-337,table 1。

上面这些文献和数据,不仅说明了族群政治的重要性,而且论证了族群冲突已经成为全球范围内国内暴力冲突乃至战争的主要形式。既然族群冲突是族群关系最为激烈的呈现形式,加上族群冲突导致的巨大灾难,很多学者将主要精力用于研究族群冲突是完全可以理解的。但有学者主张,族群冲突吸引了学术界的过多注意力,族群政治的另一端——族群融合与族群合作——其实同样重要。近年来,学术界也有人开始关注对这个“积极的”、“正面的”问题的研究。比如,有人出版论文集来专门讨论美国与印度两个大国的族群政治,特别两国不同的族群政治关系及其背后的原因。显而易见,与印度相比,同为多族群国家的美国在族群政治方面拥有更多的成功经验。那么,导致两国差异的原因是什么?为什么美国在族群政治上能够做得更成功呢?这些研究其实同样重要。

除此以外,国际前沿的族群政治研究目前还关注两个重要议题。一个议题是族群政治与国家构建(state building)的关系。自20 世纪80 年代以来,国家理论研究取得了长足的进展。查尔斯·蒂利(Charles Tilly)、西达·斯考切波(Theda Skocpol)、迈克尔·曼、乔尔·米格代尔(Joel S.Migdal)和弗朗西斯·福山等学者出版了与此有关的大量专著和论文,贡献了丰富的理论成果。国家构建和国家能力(state capacity)已经成为理解政治发展的重要概念。

特别是,对发展中世界的多族群、多宗教、多语言的新兴国家来说,现代国家构建的难度往往很大。由于很多发展中国家的族群、宗教多样性程度很高,不同族群、宗教群体之间的政治分歧很大,族群冲突频发成了严重的政治问题。加上许多这样的国家经济社会发展水平较低、拥有统一国家的历史记忆短暂等原因,它们在完成现代国家构建、塑造有效国家能力上困难重重。这样的社会也更难塑造有效的国家认同或身份认同。从这个逻辑看,高度的族群-宗教分化和潜在的族群-宗教冲突往往不利于现代国家构建。反过来说,如果这些社会的国家构建比较成功,国家能力较强,族群-宗教政治分歧与族群-宗教冲突就更容易得到控制。现有研究文献认为,成功实现现代国家构建、国家认同程度较高、国家能力较强的社会,族群政治的冲突程度与暴力程度往往更低。综合来看,族群多样性、族群冲突与现代国家构建、国家能力之间的相关性非常显著。

出乎意料的是,如今不仅发展中国家存在族群-宗教政治问题,发达的工业民主国家也存在类似问题。在2004年出版的《我们是谁?》一书中,塞缪尔·亨廷顿认为,盎格鲁-新教文化是美国政治和美国认同的核心。如果放弃或弱化盎格鲁-新教文化,美国政治就会削弱,美国甚至容易瓦解。这一观点已经带有明显的族群-宗教政治视角。实际上,他已经把“文明冲突论”引入到对美国国内政治的分析中。

如果以这种眼光来考察美国政治,唐纳德·特朗普的成功是因为他放下自由主义、道德主义语境下的政治正确,而把族群政治、宗教政治议题引入了总统大选中,并以此成功地动员了大量的白人族裔基督徒选民。如今,白人族裔的保守派选民担心随着白人族裔人口比重的降低,美国将失去原有的政治特性。今天欧洲在这一方面的挑战主要来自于两个问题:一是内政上的族群-宗教政治问题,特别是欧洲穆斯林人口已经上升至6%的比重,引发了很多白人族裔保守派选民的担忧;二是外交上的移民政治问题。两者的结合,产生了欧洲人口和政治是否会加速穆斯林化、伊斯兰化的担忧。这其实也是欧洲内部与国家认同、政治认同有关的族群-宗教问题。所以,即便在今天的欧美国家,族群-宗教政治与国家认同、政治认同之间的张力也已经浮出水面。

另一个议题是族群政治与民主转型的关系。就族群政治对民主化的影响而言,一个国家的族群-宗教结构很可能构成民主化的约束条件。如果一个国家的族群分化程度比较高,民主转型面临的政治挑战往往比较大。现有研究认为,族群分化指数与民主转型、民主巩固之间存在着某种相关性。简而言之,单一族群-宗教的社会更容易实现顺畅的民主转型和民主巩固,族群-宗教分化严重的社会更难实现民主转型和民主巩固。就个案而言,与东南亚、南亚很多国家的民主转型相比,韩国民主转型的压力相对较小,与该国族群结构比较单一有关。当然,究竟何种具体的族群-宗教分化结构不利于或有利于民主转型,是一个非常复杂的问题。

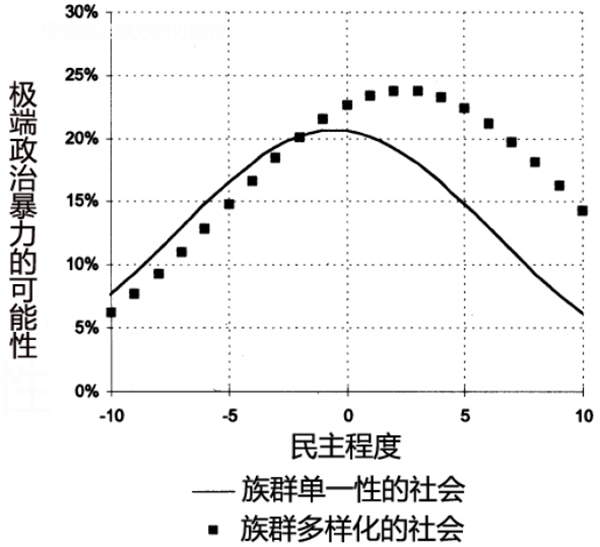

图2:民主程度高低与族群冲突的倒U曲线。 资料来源:Demet Yalcin Mousseau,“Democratizing with Ethnic Divisions: A Source of Conflict?”,Journal of Peace Research,vol.38,no.5,Sep.2001,pp.547-567,figure 2。

反过来,民主转型对族群政治或族群冲突亦会产生重要影响。图2代表了一项典型的研究,表示的是民主化程度高低和族群冲突之间呈现的是一种“倒U曲线”的关系。研究发现,对一个多族群国家来说,威权政体或民主程度很低的条件下不太容易产生族群冲突,因为一个稳固的威权政体起到了抑制族群冲突的作用。然而,随着民主程度的提高,族群冲突的水平就会升高。

其中的主要机制是:一方面,民主竞争可能引发更强的族群动员,族群动员更容易激发族群冲突;另一方面,原先的威权体制瓦解之后或新兴民主政体形塑之初,国家控制族群冲突的统治能力比较低。特别是,如果是在一个经济文化落后的多族群社会,不同族群-宗教群体之间的历史仇怨关系复杂,加上国内经济资源争夺等因素,民主政体下的政治竞争与政治动员很可能诱发不同族群-宗教群体之间爆发冲突,甚至是严重的暴力冲突。但是,随着民主化程度的继续提高,族群冲突又会呈现下降的趋势,这是因为成熟、稳定的民主政体已经成为和平解决族群分歧的有效机制。这方面最强有力的例子是,在多族群的成熟民主国家,民主往往是与不同族群-宗教集团之间的合作与融合关系有关的。

按照这种逻辑,对一个多族群的社会——甚至是一个原本呈现冲突状态的多族群社会来讲,长期而言民主应该能通过和平机制来解决族群冲突。

图3:民主程度、转型时间与爆发内战的相对风险。资料来源:Håvard Hegre, Tanja Ellingsen, Scott Gates and Nils Petter Gleditsch,“Toward a Democratic Civil Peace? Democracy, Political Change, and Civil War, 1816-1992”,American Political Science Review,Vol. 95, No. 1,Mar. 2001, pp. 33-48,figure 1。

族群冲突的一个极端后果就是演变为内战。现有的经验研究表明,相当多的内战都与族群-宗教冲突有关。一项2001 年发表在《美国政治学评论》的研究考察了三个关键变量之间的关系,分别是:爆发内战的相对风险、民主程度和最近一次政体变革的时间长度(见图3)。学者们的一个研究发现是,一个国家爆发内战的风险,与最近一次政体变革的时间长度成反比。这意味着,刚刚启动政体变革时,一个国家更有可能爆发内战。但随着最近一次政体变革时间长度的延长,爆发内战的可能性迅速降低。另一个研究发现是,爆发内战的相对风险,与一个国家的民主程度呈现倒U型的关系。这与上文介绍的研究发现是相似的。

总体而言,对一个多族群国家来说,刚刚启动政体变革或民主转型,且民主程度比较低时,爆发内战的风险相对较高;而启动政体变革或民主转型时间较久,且民主程度较高时,爆发内战的风险相对较低。

二、理论路径和解释变量的分野

既然族群冲突是族群政治研究的核心议题,那么,究竟何种原因导致族群冲突呢?现有研究文献展现了两种不同的理论路径。第一种理论路径关注的是族群冲突成因的源头与基本机制,包括三种主要理论:原生论(primordialism)、工具论(instrumentalism)和建构论(constructivism)。这三种理论从不同的观察视角入手,提出了各具解释力的理论,但同时各有不足。

原生论的解释几乎把族群冲突视为多族群社会的天然特性。人与人之间本来就有可能导致冲突,冲突几乎就是人类天性的一部分。基于自然条件的原因,当不同群体自然差异较大时,互相之间发生冲突的可能性就会增加。这种理论认为,多族群社会在避免族群冲突方面本身就有难度。当然,这种理论的不足是难以解释,为什么同为多族群社会,有的会爆发严重的族群冲突,有的则相对比较和平。类似的问题是,为什么同一个多族群社会,有的历史阶段爆发了严重的族群冲突,有的历史阶段则相对稳定。

工具论的解释把族性(ethnicity)、族群动员、族群认同和族群冲突视为达成其他政治目标的工具。比如,在一个多族群社会民主化的过程中,族群身份和族群认同很可能被政治精英视为进行政治动员的社会基础。不只一项研究认为,政治精英利用族群政治来进行政治动员,是导致“从投票到暴力”的主要政治机制。这样,族群政治就被视为达成其他政治目标的工具。如果这种理论路径是正确的,那么消除把族群动员作为政治工具的机制是解决族群冲突的关键。这样的理论路径同样容易遭到批评——比如,同样是多族群社会,同样有政治利益的驱动,为什么有的社会更容易走向族群冲突,有的社会则没有?

建构论的解释基于本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)对民族主义的理论贡献,即认为民族不过是一个“想象的共同体”。借鉴这种理论,族群也不过是一个想象的共同体,族群身份与族群认同都是政治想象的产物,或者是人为建构出来的。由此推断,族群冲突也具有人为建构的性质。因此,消解有利于族群冲突的心理建构才是关键问题,或者说一个国家应该积极形塑一种有利于族群融合与族群合作的政治认同与心理建构。以美国建国史为例,美国就是一个成功地用公民身份置换族群身份,从而建构起新的政治认同的成功案例。当然,这种理论路径容易遭到批评的地方在于,它可能忽视多族群社会的社会条件、政治背景、历史因素的重要性,而只是片面强调族群关系的心理建构视角。

第二种路径关注的是社会科学研究中的解释变量,即到底是何种变量更容易导致族群冲突。族群结构往往被视为一个关键变量,这里既涉及族群集团之间的物理空间结构,又涉及族群集团历史上的政治关系。

现有研究认为,一个社会族群分裂程度的高低,亦即族群分化指数,容易影响族群冲突的可能性。一个主流观点主张,中等程度的族群分化指数更容易导致族群冲突。相反的两种情况是,族群分化指数很低往往意味着单一族群主导,更不容易引发族群冲突;族群分化指数很高时,每个族群都被广大的总体人口稀释了,族群身份和族群认同反而弱化了,同样不容易引发族群冲突。在所有中等程度的族群分化结构中,少数几个大型族群共存的结构,看起来更有可能引发族群冲突,比如2—3个大型族群集团共存的族群结构。从逻辑上说,这里的少数几个大型族群集团都想控制中央政府的政治权力,此时的政治竞争往往会非常激烈,不同族群集团之间的关系更容易被视为政治上的零和博弈。

现有研究文献还认为,除了族群分化指数,不同族群集团的聚居结构或混居结构、较平等的关系或较不平等的关系、历史上的合作模式或冲突模式等,都会影响到今天的族群政治或族群冲突爆发的可能性。比如,尼尔斯·B.魏德曼(Nils B. Weidmann)的研究认为,地理上以聚居模式分布的族群集团更有可能卷入族群暴力,主要原因是聚居模式更有利于族群动员机制,因为此类族群集团更容易进行集体行动协调,族群身份也更具有可识别性。再比如,玛丽·L.比塞科恩(Marie L. Besançon)的研究认为,经济不平等更容易让族群政治走向暴力冲突,因为怨恨心理为处于不利地位的族群集团卷入族群冲突提供了动力机制。

由仇恨和恐惧共同主导的安全困境也被视为解释族群冲突的一个关键变量。过去,安全困境通常用于解释国际关系中的冲突升级。但是,如今这一理论视角也被用于解释一国国内族群冲突的升级。由于历史原因和现实因素,多族群社可能会出现不同族群集团——特别是少数主要族群集团——之间的激烈竞争与互相猜忌。如果没有外来力量控制这种竞争,或者国家无法以和平的规则来处置这种竞争,他们之间的竞争就有可能升级,最后甚至引发全面的、暴力化的政治冲突。按照简单的博弈分析,我们会发现,不同的主要族群集团可能都会陷于某种难以自拔的安全困境之中。每一个主要族群集团在这一过程中所做的政治选择都是理性的,但结果却演变为双方或几方都难以控制的剧烈冲突,甚至是内战。

安全困境还与族群集团之间的群体竞争逻辑有关。本·艾菲特(Benn Eifert)等人的研究指出,政治竞争加剧会强化非洲不同国家各个族群集团内部的族群认同。埃文·S·利伯曼(Evan S. Lieberman)和普莉娜·辛格(Prerna Singh)的研究强调了国家构建的方式与族群冲突之间的相关性,特别是当国家构建及其制度安排更多导向族群间政治竞争时,就更有可能导致族群内战。这也说明,政治竞争与族群政治的强度、族群冲突的可能性呈正相关。

在所有的族群竞争中,有一种特殊的族群竞争更容易引发族群冲突、甚至是内战,那就是对石油资源、贵重金属资源的争夺。有的研究认为,一个国家内部的族群间武装冲突或内战,往往与重大资源的发现以及不同集团对这种资源的争夺有关。原因是重大资源的发现既提高了族群竞争的“赌注”,又为控制重大资源的族群集团提供了进行反叛或冲突的充足资源,比如他们容易用石油或贵重金属换取武器。

复旦大学国际关系与公共事务学院唐世平、熊易寒与李辉三位学者的合作研究指出,如果在少数族群地区发现丰裕的石油资源,那么就更有可能导致严重的武装冲突或内战。其中的逻辑在于,在一个国家构建不充分、国家认同较低的社会中,少数族群集团容易将本地区发现的重大资源视为本族群的财产,而更大规模的主导族群所控制的中央政府往往容易将这种重大资源用于全国性的政治目标,甚或用于主导族群所在地区的发展和建设。这样,就更容易引发少数族群集团与主导族群集团或中央政府之间的政治冲突。

正如上文已经讨论过的,有学者还把民主或民主化视为多族群国家族群冲突的重要解释变量。著名政治社会学家迈克尔·曼的研究认为,民主更容易导致族群清洗。其中的核心机制是,民主在多族群社会有可能导向“主导族群的多数暴政”,所以可能引发族群清洗。当然,曼的这项研究充满了争议,包括本文作者在内的许多研究者曾专门撰文检讨这项研究的缺陷。其核心问题是,这位学者列举的族群清洗案例基本上都是在非民主政体下发生的。另一种主要逻辑是,随着民主程度的提高,族群冲突的水平就会升高,主要机制是民主竞争导致族群动员,政治动员可能激发族群冲突;当然,随着民主化程度的继续提高,族群冲突又会呈现下降的趋势,主要原因是成熟、稳定的民主政体已经成为和平解决族群分歧的有效机制。这一点上文已有讨论,不再赘述。

上面对于安全困境、群体竞争和民主动员引发族群冲突的逻辑,其实还涉及另一个关键问题,即该多族群社会的国家能力高低。不少学者认为,国家能力的强弱是理解在安全困境、群体竞争、民主动员条件下是否爆发族群冲突的关键变量。如果国家能力比较强,中央政府拥有较高的政府效能,不同族群集团之间爆发武装冲突的可能性就比较低;反之,如果国家能力比较弱,中央政府只拥有较低的政府效能,不同族群集团在各种因素驱动下爆发武装冲突的可能性就比较高。由此,这里还可以进一步推断,国家构建的方式会影响族群关系是否会高度政治化。

最后一个重要解释视角是“文明冲突论”。塞缪尔·亨廷顿1993年的一篇著名论文认为,后冷战时代的世界政治可能将主要由文明冲突所支配。亨廷顿用不同宗教来界定不同的文明类型,但实际上不同的族群身份显然也是区分不同文明的重要因素。亨廷顿的早期论文关注的是国际政治视角下不同国家间的文明冲突,但文明冲突不仅存在于国际政治体系之中,也存在于一个国家的国内政治体系之中。我们完全可以说,不仅存在着国际层次的文明冲突,而且也存在国内层次的文明冲突。实际上,上文提到的亨廷顿2004年关于美国国内政治的著作《我们是谁?》,讨论的就是国内层次的族群与宗教分化问题。

就地区而言,不少非洲国家、亚洲国家都存在着两个以上的宗教集团,它们的宗教身份还与族群身份交织在一起;欧洲内部的很多国家如今都面临着国内穆斯林人口数量剧增的趋势,这部分地引发了白人族裔基督徒群体的政治恐慌。这些政治现象某种程度上都可以用亨廷顿的文明冲突论来解释。

三、政治制度与族群冲突的解决机制

对全球范围内的多族群国家来说,族群政治与族群冲突已成为政治生活的重要方面。那么,究竟应该如何缓解、控制或消除一个多族群国家的族群冲突呢?从不同理论视角看,社会条件论与政治精英论的观点也非常重要,但问题在于,一个多族群国家的社会条件往往难以在短时间内改变,而政治精英的选择和互动模式则较难预测。所以,目前关于如何减少族群冲突的研究,更多关注一个多族群国家的政治制度因素。从逻辑上说,政治参与者都是理性人,而政治制度是一种规制政治行为者的激励结构,能够鼓励或约束特定的政治行为。这样的理论路径把塑造合理的宪法设计或政治制度模式视为避免与控制族群冲突的主要方法。

首先需要探讨的是政体因素对族群政治与族群冲突的影响。同样是多族群国家,威权政体和民主政体下的族群政治或族群冲突有着完全不同的逻辑。威权政体的族群政治通常是一种族群不平等结构——尽管也有少数例外,因为威权政体本身就意味着某个政治集团会在国家政治生活中居于主导地位,而这种政治集团通常与特定的族群集团有关。在这种条件下,威权政体对潜在的族群冲突具有两种效应。一方面,族群集团之间的政治不平等可能成为诱发族群冲突的动力;另一方面,威权政体的政治压制有可能会影响族群政治的演进方式,或者说能够控制族群冲突爆发的可能性。经验证据是,在为数不少的多族群国家,稳定的威权政体往往对应着较为稳定的族群政治关系,启动民主转型反而容易引发大规模的族群冲突。

然而,这并不意味着威权政体一定会拥有稳定的族群政治与族群关系。在这一结构中,威权政体的稳定性和统治能力是关键变量,而一旦威权政体的稳定性和统治能力下降,就可能引发十分激烈的族群冲突。上文讨论的文献也表明,很多大规模的族群冲突都发生在威权政体衰落之际或民主转型启动的时刻。所以,如果一个国家是多族群的威权政体,它就要非常小心处理族群政治关系。如果威权政体始终有可能遭遇合法性困境的挑战,或难以避免统治能力弱化的危机,那么对这样的国家来说,政治家在统治能力较强时如何未雨绸缪,防止日后发生大规模的族群冲突,就是重要的政治问题。对政治家来说,这既需要高瞻远瞩的判断力,又需要勇于担当的责任感。

如果是民主政体,其族群结构从法理上说会更趋向于平等化。民主政体至少意味着形式上的族群平等结构。但是,民主政体条件下,族群集团之间也存在着明显的政治竞争关系。此种条件下,族群关系的稳定性与族群冲突的受控程度,很大程度上取决于民主国家能否控制族群竞争的强度。尽管民主政治通常都意味着政治竞争,但族群间的政治竞争强度不是越高越好。族群间的高度竞争容易导致暴力化程度很高的族群冲突。对一个民主政体而言,能否控制族群集团间的竞争强度,能否塑造族群冲突的和平解决机制,能否强化民主政体下的国家能力与治理效能,都是关键问题。

就控制族群冲突的政治制度模式而言,学术界一直有两种主要民主模式的争论。一种是共识民主模式的理论,其核心强调的是不同族群在民主政体下的权力分享机制,强调少数族群拥有自治权和否决权。另一种则是政治整合(political integration)民主模式的理论,其核心是强调政治整合,认为首先要强调国家整合的机制,强调国家构建和国家认同,强化中央权力,在选举制度上通过实行多数决定制或偏好型投票制,来鼓励寻求中间温和立场的政治家与政党。

实际上,这两种民主模式各有优劣。共识民主模式鼓励给予不同族群集团以更高的自治程度,但国家的政治整合力量可能比较弱;政治整合理论寻求的是更强的国家整合力量,但族群自治程度比较低。从经验上看,似乎并没有什么一定能有效控制族群冲突的完美制度模式。所以,这两种理论一直互相竞争,彼此争论不休。

本文作者过去的一项研究更支持政治整合理论,这项研究的案例部分涉及的是非洲人口大国尼日利亚。从该国20世纪60 年代的历史来看,高度分权的地区主义安排导致了民主政体的不稳定和激烈的族群冲突,直至内战的爆发。此后,该国主要的政治体制改革是调整大区联邦制,强化中央政府权力。

具体做法是,尼日利亚逐步从四个大区改革为12个州,再划分为19个州,直到最后调整为36个州。这样一来,尼日利亚过去的大区被瓦解了,数量众多的州不再有实力挑战中央,尼日利亚中央政府权力就得到了加强。到了1999年的尼日利亚第四共和国,总统选举实行两轮绝对多数制,而总统首轮当选的条件是至少获得三分之二州的25%选票。这是一个非常强调政治整合的选举条款,鼓励候选人寻求全国性的广泛政治支持,鼓励政治家和政党主动建立跨族群、跨宗教、跨地区的政治联盟。同时,该国法律还规定禁止族群、宗教与地区政党。如今,尼日利亚尽管还无法完全避免族群冲突,但基本上维系了最低限度的民主体制和实现了族群关系的相对稳定。

就尼日利亚的案例而言,政治整合模式要比权力分享模式更能抑制族群冲突。这一案例的另一条经验是,一个多族群社会的宪法设计与制度安排要为政治精英提供有效的跨族群、跨宗教、跨地区的政治激励,这样更有利于塑造稳定有效的民主政体。

本文作者正在进行的一项研究系统地评估了第三波民主化国家的政治制度和治理绩效之间的关系。研究的一个初步发现是,单一制与联邦制相比总体上具有更好的治理绩效。这一发现与共识民主理论或利普哈特(Arend Lijphart)的研究结论正好相反,而与政治整合理论相一致。

但是,对于族群分化程度不同的国家,单一制与联邦制所对应的治理绩效是有差异的。对族群分化程度比较低的国家来说,单一制与更优良的治理绩效——包括政府效能、法治、控制腐败、政治稳定与控制暴力四项指标——相关性显著。对族群分化指数比较高的国家来说,联邦制在四项治理指标中有三项明显优于单一制,但联邦制的政治稳定和控制暴力指标却出乎意料的低。这意味着,无论对于族群分裂程度较低的国家还是较高的国家,联邦制往往与更低的政治稳定性和更高的政治暴力联系在一起。

换言之,对多族群国家来说,联邦制不会带来更优良的政治稳定性,而是容易导致更高程度的族群政治暴力。

四、族群政治的启示与中国的战略思考

除了学术价值,族群政治研究还与中国政治今天和未来面临的重大战略问题有关。实际上,今天的族群政治既关系到中国的外交,又关系到中国的内政。与民族学、人类学、历史学的研究路径相比,比较政治或社会科学的研究路径更聚焦于不同族群集团之间的政治关系,特别是族群融合与族群冲突的分野,族群冲突的成因和化解机制,等等。现有研究文献已经揭示了一个多族群国家的族群关系模式——特别是合作还是冲突的差异——会对该国政治生活产生重大影响。因此,如何缓解、控制或消除族群冲突是这类国家的首要政治问题。那么,比较政治视角的族群政治研究对当今中国的重大问题具有何种启示呢?

从外交战略来看,族群政治研究的主要启示是,中国在寻求大国崛起的过程中,特别是在实施“一带一路”倡议时,需要以族群政治视角来理解其他国家的国内政治以及“一带一路”沿线国家的政治风险。

按照目前公布的数十个“一带一路”沿线国家名单,它们绝大多数都是多族群、多宗教国家。“一带一路”倡议要想顺利实施、取得实效,不仅取决于中国与沿线国家之间互为有利的经贸合作关系,而且还取决于这些国家的国内政治能否维持稳定。但从现有评估来看,很多“一带一路”沿线国家都是族群-宗教分化程度较高的国家,同时也是爆发族群-宗教冲突风险较高的国家。所有这些都在相当程度上增加了中国实施“一带一路”倡议的风险。这也是中国外交与国际经贸发展无法回避的问题。我们需要评估的是,这种可能的风险究竟有多大以及能否采取有效对策来化解风险?这也是“一带一路”倡议未来能否取得实效的关键问题。

此外,从中国新疆一路向西,很多“一带一路”沿线国家都是穆斯林人口主导的国家。从族群-宗教政治的视角来看,互相邻近的不同国家与地区的宗教信仰相同的群体有可能形成一种政治上比较密切的关系。若“一带一路”倡议在该地区得到实质性推进,中国固然能够加强在这一地区的经济与政治影响。但反过来说,随着该地区交通通讯技术的改善和人口流动的加快,政治动员程度可能会明显提高,特定族群-宗教群体的集体行动能力会得到强化,这一幅员广大地区的族群-宗教力量也可能会对中国西部地区的族群关系产生一定的影响。对这种可能的政治风险,中国应该给予正确的评估,以防止出现始料未及的政治局面。

从国内政治层面来看,族群政治研究的另一个主要启示是,我们需要借鉴族群政治的视角来理解中国边疆地区的族群关系与国家认同等问题。从地理版图上看,中国西部边疆地区尽管人口不多,但地域广大。比如,仅仅新疆一个省级行政区就占有中国国土面积的六分之一左右,那里有着数量众多的族群-宗教群体。不仅如此,中国西部边疆地区资源丰富,煤炭石油等能源的探明储量均居全国前列。立足于全球经验的族群政治研究,或许能为我们思考中国边疆地区的族群关系提供新思路、新视角与新政策。

从更广阔的时空视角来看,族群政治与族群关系实际上还关系到一个现代国家从政治上应该如何构建的问题。那么,到底应该怎样来理解中国推进现代国家构建所应遵循的政治原则呢?或者说,我们应该以何种政治原则来构建21世纪的中国现代国家呢?在这种现代国家构建的框架内,不同的族群-宗教群体分别应该居于何种政治地位呢?这是一个更根本的问题,也是我们仍然需要不断反思的问题。实际上,如何塑造新的族群政治关系,关系到我们未来应该塑造何种新的政治。

(本文原刊于《世界民族》2017年第5期,原题:“21世纪的族群政治:议题、理论与制度”。略去注释,正文略加编辑,并由作者审定。经授权刊用。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司