- +1

最后的“家” | 养老院的小社会:失智老人,在金字塔底部

镜相栏目首发独家非虚构作品,如需转载,请至“湃客工坊”微信后台联系

采访并文:赖嘉柔 韩倩倩 陈雪映 林嘉敏 许敏静 姜晓雪 陈婉雯

指导老师:尹连根 曾温娜

编辑:林子尧

编者按:

2021年5月,国家统计局公布的第七次全国人口普查数据显示,我国60岁及以上人口为26402万人,占18.70%,比2010年上升了5.44%。其中,65岁及以上人口为19064万人,占13.50%。这代表着我国已步入老龄化社会。人口老龄化是社会发展的重要趋势,也是今后较长一段时期我国的基本国情。

随着家庭的养老功能部分向社会转移,养老院成为许多老人的选择。

本文为深圳大学传播学院同学们的毕设作品,他们深入深圳的两家养老院,在一个多月的时间里与老人们共同生活。以解答心中的疑惑——养老院可以成为老人真正的“家”吗?

下午一点半,坐轮椅的老人们准时被推到活动室,原本寂静的空气中穿插着“哎呦妈呀”——疼痛哼唧、“小妹,我要睡觉”——大声要求、“喝喝喝”——费力的喘气声。被推来这儿,有的老人一头雾水,手推着轮子径直向门外挪去,结果出师不利,被护理员堵住。一番极限拉扯之后,多数老人还是被推回原位,乖乖坐好化身镜头下的背景板。

这是我第一次参加养老院的集体活动,也第一次看到了养老院日常生活幕后的“花絮”。群体聚集的作用催生了养老院这一封闭环境里特有的行为规范,也划分了每个人的等级地位。在养老院统一的照料与管理下,老人的个性化需求往往要为集体的利益让步。

多方利益的搏斗下,如何真正做到尊重老人的需求,提供个性化的老年之家,或许是比抽象的养老机构增长数据,更值得关注与思考的问题。

层级的金字塔

法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄指出,资本是一个特定社会领域内有效的资源,具体包括经济资本、文化资本和社会资本。养老院作为一个与外部社会相对隔绝的场域,其内部层级的划分还会受到神智状态、身体机能等身体资本的影响。在这些因素的综合作用下,位于不同层级的老人所获得的待遇也不尽相同。

失智老人往往需要护理员投入最多的精力照顾,但也只能满足基本生活需求,正常的人际交往、集体活动等都处于缺席状态。他们被视作养老院里的“婴儿”,要么被其他老人无视或排斥,要么在“哄”或“吓”中配合护理员完成工作。无疑,失智老人处于层级金字塔的底部。

失智老人在和洋娃娃讲话

曾有失智老人进到何琴的房间拿走了她的洗脸毛巾。何琴是在其他老人提醒下才发现是被偷走的,之后她便养成了出门上锁的习惯。“平时遇见她们不用说太多,说了也不知道。也不能怪他,人家就是觉得这个是自己的东西,”何琴无可奈何地说道,“你在这里住,什么人都得看惯,什么人都有。”

杨玉珍是一名阿尔兹海默症患者。平日里,她总是偷偷将馒头藏在手提袋里,抱着袋子在走廊中闲逛。护理员总打趣杨玉珍,一会问她“袋子里是什么呀,分给我们吃点呗”,一会骗她说她老公在外面找了新的情人,气得杨玉珍破口大骂。

此外,老人生活的自理能力也是划分层级的标准之一。“像三楼的自理老人,要是有人让我们帮他冲凉,别人会说:‘哎呀,为什么要让人家帮忙冲,你为什么不待到五楼?你就不能待在我们三楼。’”作为三楼、五楼的副班长冯小晴解释,“这是环境的氛围使然,那些老人在讨论就有这氛围。”

如果一个老人的神智清醒,并且能够独自行走,那么他便算得上养老院的“中上层人士”了。在这一基础上,拥有较高的知识文化和经济收入还能使老人脱颖而出。

退休教授周清和参加过革命的陶玫娟都有过万的退休金,常为其他老人津津乐道,两人甚至是很多护理员羡慕的对象。

周清研究《金瓶梅》有38年,出版过11本书,护理员都习惯称呼他为“大作家”。我们第一次来到他的房间时,社工部邹主任就指着书桌上的《金瓶梅研究文集》,颇为得意地说:“现在这些书要卖一千多了。”罗玉兰觉得自己和周清能聊到一块去,“我喜欢文学,所以跟老周比较谈得来。文化水平不在一个层面上的话,有时候就像对牛弹琴。”

罗玉兰与周清是老乡。热心公民罗玉兰时常张罗院里的大小活动,编排春节节目时,她盘算着让周清写个相声,软磨硬泡了许久。自称对相声一窍不通的周清最终应下来,一头扎进去就是一个月。学新闻出身的他本着求真务实的精神,深入群众。“从调查、采访到研究,不采访哪来这么多素材呢。相声本子里的‘钱大爷’是真的,原型就是老孙。他当初入住养老院很难,到处都碰壁,后来找了民政局,给介绍到这里来。”面对众人的赞美,周清谦称自己“写了个非驴非马的东西”,言语中却对这次新鲜的体验颇为满意。

作为合唱团的指挥,陶玫娟经常代表养老院老人外出演讲,是各类活动的积极分子。每周二、周四上午她都会带领十几位老人开展合唱活动。老人们被分为两排,陶玫娟站在最前方,既负责指挥又负责领唱。七八十岁的老人五音不全、嗓音嘶哑是常态,但大家并不在乎,重要的是大家聚在一起,在这里能找到一份归属感。“大家对我热情主要是因为唱歌,唱歌把大家联系在一起,”陶玫娟觉得自己的唱歌水平并不算高,但却怀有一股热情,“我希望大家在唱歌的时候忘记其他东西,能高高兴兴的,是唱歌把我们凝聚在一起,我们之间非常单纯。”

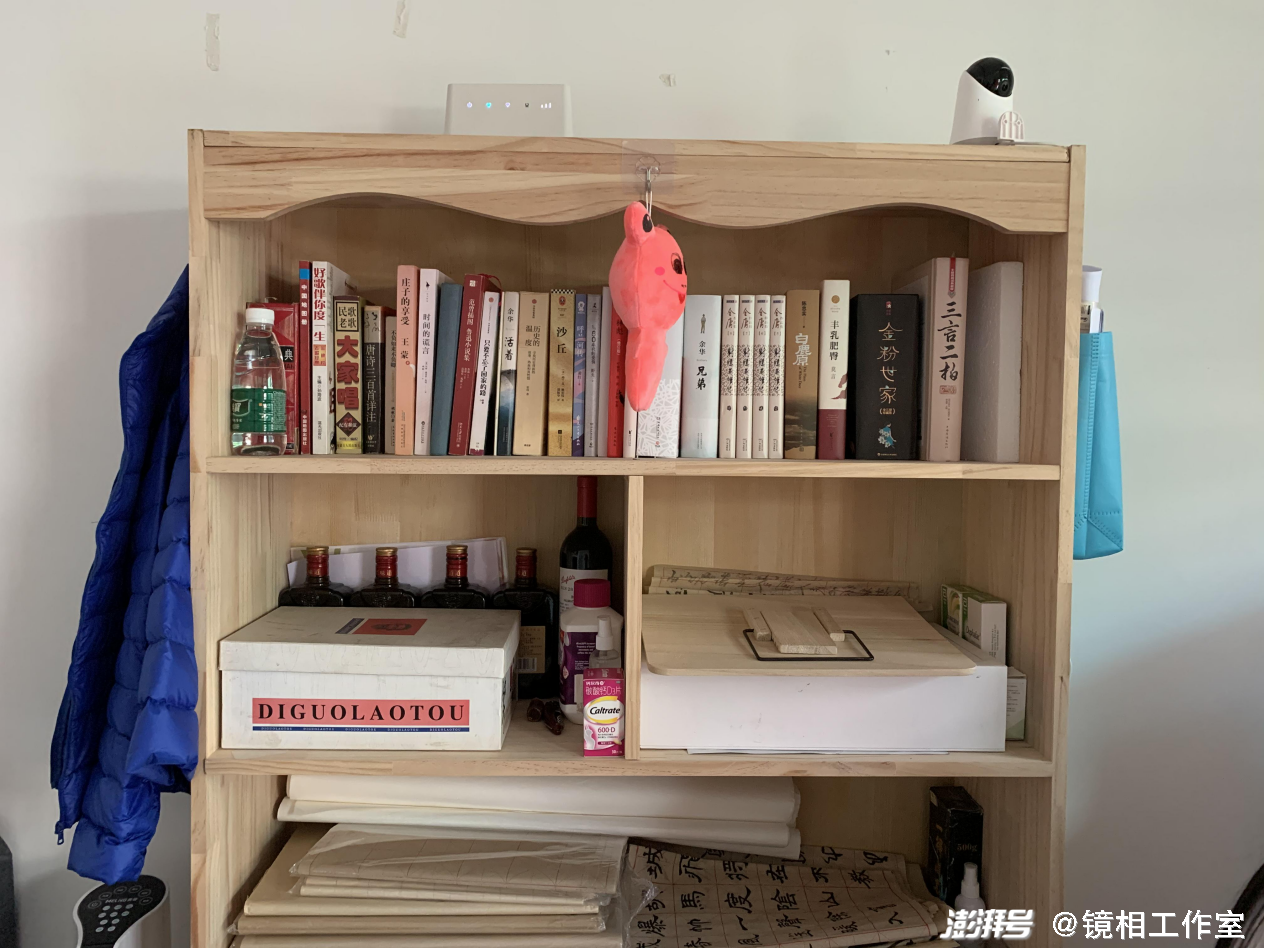

走进她的房间可以明显感受到她对生活的热爱,窗边整齐摆放着一排绿叶植物,书柜里挤满了从江西老家带来的旧书,客厅四分之一的墙壁上都挂着的毛笔书法。平日里,陶玫娟的房间总是客人不断。我们采访她时,徐向东夫妇从她的房门口经过,陶玫娟主动向他俩问好,徐向东诚恳地说:“我没有进来打扰你,是因为你在接受采访,因为你德高望重。”

陶玫娟的书架

压抑的个性需求

跨越3000多公里的距离,在哈尔滨生活了大半辈子的谢雪丽,晚年跟随儿子来到深圳,本以为这里四季如春,会是养老的胜地。但功不抵过,南北方生活差异带来的不适比宜人的气候更惹人在意,尤其在“民以食为天”的“吃”上。

谢雪丽回忆起在东北住的养老院,餐费按顿收取,老人可以在食堂自由选择一日三餐吃不吃,吃什么。“早上是一个烧饼,一碗豆腐脑,两个菜,都不重样,一共也才几块钱,我早上吃这些就行了。”而福寿园实行包月制,每月每位老人固定收取一千元的伙食费,由厨房统一制作再送到老人们的房间。“老照顾南方的人,一个炒菜没有,全都是带汤的,俺们都吃不惯。”由于肠胃消化功能不好,一旦饭菜里有“浮油”,谢雪丽就容易拉肚子。她不止一次向护理员和院方反应,并要求厨师分灶做饭以满足不同老人的饮食需求,但迟迟得不到回应。

在谢雪丽为“吃”烦恼时,楼下的马国强正在为“住”忧愁。为了给新入住的老人提供更多房间,养老院决定将原本分住在两个楼层的老人都搬到同一层。我来到马国强的新房间时,他正坐在轮椅上看着护理员帮他收拾床单被褥,房间里的新床配备了可伸缩的防摔挡板。但对于半瘫的马国强而言,需要费力拉起的挡板反而阻碍了他,因此他要求护理员先去将旧床搬下来再整理。“谁有时间弄来弄去,别人也要弄床啊。”护理员忙着收拾东西,直接拒绝了他的要求。

养老院无小事,衣食住行是院内每位老人生活最基本也是最重要的内容。成长经历和性格特点在无形中养成老人独特的生活习惯,但规范化、集约化的管理下,老人们的个性化需求往往难以得到满足。

常态化的管理之外,疫情的反复也让养老院管理人员的神经更加紧绷。1月7日,深圳出现新增本土确诊病例,养老院实施“封院”,家属不可入院探访,老人除有特殊情况外一律不能外出。家属探视时,只能隔着十几米远的围栏,朝里面挥挥手打个招呼。赵丽蓉说起小重孙来看望她时,隔着老远叫“太奶奶,太奶奶”,看不见也听不清。

春节临近,院内的政策变得灵活。老人可以以“就医”为由出去和家人团聚,“实际上,他们是不是去看病我们都不会管,只要老人填写的理由是就医,我们就会签字”,护理部的徐主任私下告诉我们。与此同时,家属探视的隔离距离也缩短到了一米,甚至有家属自带便携燃气和砂锅,和老人在养老院门口打起了火锅。

春节时老人和家属在院门口见面。

2月2日,深圳疫情加重,在这之后回院的老人需要隔离7到14天。接到养老院的电话后,何琴母女连晚饭都来不及吃便匆匆跑去医院检测核酸,托关系提前拿到结果后,又连夜赶来两小时的车程才及时回到养老院。

在家呆了两天才回到院里的邱国明则被要求“关”在房内隔离7天,耐不住寂寞的邱国明常常偷偷出门“放风”。每回见我们露出惊讶的表情,他都要拍着胸脯,笑盈盈地宣称:“我做过核酸了,过两天就自由了!”

院方对此熟视无睹,邹主任半真半假说:“邱叔天天往外跑,护理部说再跑就给他贴个封条。”

高龄的“演员”们

春节,举国欢庆,无处不春意盎然,养老院自然也不例外。不过,到底各有各的热闹。

除夕下午的长者之家,我们按计划给留院的老人挨个儿拍新年照,增添仪式感。拍照时,在一旁的护理员显得很开心。“哎呀快点,人家给你拍照啦,你笑一个。”一个身着红色工作服的护理员兴奋地拍打着一位坐在轮椅上的老人的身子,老人的头歪垂着,像是昏睡中。

“他每天都是这个样子,抬不起头,很虚弱”,护理员向我解释。旁边两位护理员不停地叫老人“笑一个”,但老人好似听不见声音,低着头,口水长长垂落在胸前的毛巾上。

一开始我不理解为什么护理员这么执着于给一位昏迷老人拍照,直到我听见他们悄悄说,他的家属想要一张老人面带笑容的照片。

老人举着“新年快乐”的牌子,低着头,闭着眼睛,鼻涕和口水还在流。

除夕当晚,急促而浑厚的鼓声在长者之家的小饭堂里“咚咚”响起,屋内围坐着的二十二位老人玩起“击鼓传球”的游戏。一颗瘪了气的红色皮球在这圈银发浪潮中紧张而缓慢地游动,护理员相互使眼神示意,预谋着何时停止敲鼓。

社工部邹主任突然走到我们身边小声说:“那个戴帽子的爷爷,多拍点笑着的照片。”后来我们了解到,帽子爷爷李宏光原来是区民政局长的父亲。

除夕的福寿园则是另一番景象。

下午,杨立青副院长和我们趁着午休时间把活动室收拾了一遍,挂上灯笼,铺好桌布,连接上投影,为除夕茶话会做准备。她说,茶话会有记者过来拍照。

两点,茶话会开始。杨立青鼓励老人们分享自己家乡的新年风俗,还趴在方淑娴近乎失聪的老伴儿耳边,起哄让他当众给方阿姨表白,让他说一句“我爱你”。囿于身体与神智的状况,真正能参与其中的只有第一排的五六个老人。大部分老人只是被护理员莫名其妙地推过来,又莫名其妙地推回去。

茶话会进入尾声,杨立青想让全体老人为养老院录一个新春祝福视频。直筒子的黄碧君对此非常不满,反复大喊:“应该是你们给老人送祝福,怎么能是老人祝你们呢?”沙哑又刚劲有力的声音在房间回荡,手中水杯里的水也“刺啦”一声撒在地上,现出半个圆。

杨立青说,这个活动要写成一篇新闻稿。但奇怪的是,从始至终我都没看到有记者到场。

正月初八,福寿园组织老人们开展了一场“轮椅上的足球赛”。老人们坐在轮椅上被分为两排,彼此面对面缓慢地相互扔球、接球。杨院长招呼一旁拍照的员工多拍些照片。

“用手怎么算是足球呢?”负责拍照的小姑娘举着相机有些无从下手。

老人中为数不多的曾踢过足球的徐向东转过头来向我们招手示意,悄声说:“你不觉得很可笑吗?是吧,你也觉得很可笑吧?”紧接着,他把脸转过去掠了一眼其他或坐轮椅或神志不清的老人,说道:“你看,都是这样一些老人,踢足球?”说完,他把右手伸到了脖子前来回移动了几次,做出“抹脖子”的动作。

活动结束后,徐向东看着我们打趣道:“最幸运的是你们,第一次看到这样的足球赛。”

隔天,养老院的公众号有了一条更新,《迎冬奥,致敬女足,养护院开展“轮椅上的足球”运动会》。照片里的老人或微笑或鼓掌,其乐融融。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司