- +1

毛姆的月亮和海明威的豹子,自然可能是文学的全部|生态文学与自然文学专栏

原创 江子 文学报

在推进生态文明建设的新时代,生态文学和自然文学的创作愈加活跃和兴盛,成为一种独特的文学现象,产生了大量有影响力和代表性的作家和作品。有作家说,将生态意识和自然伦理精神深深地嵌入民族文化,把生态文明的种子播入每个人的内心,这是生态文学和自然文学的使命与责任。

但相较于创作的活跃,理论研究相对滞后。本报开辟“‘生态文学’与‘自然文学’”专栏,作家、评论家兴安任特约主持,约请来自全国的作家、评论家就“生态文学”和“自然文学”的创作现状、两者之间的关系以及存在的问题,以及“自然文学”与“生态文学”如何应对和表述当下社会等诸多话题,展开讨论和对话。

今天推送的文章来自于作家江子,他从中外经典阅读之中寻找自然的身影,乞力马扎罗山顶上的雪和花豹、《安娜·卡列尼娜》中的俄罗斯的森林、《聊斋志异》里的绿柳桃杏......“自然有可能是文学的全部。这个世界并不存在非自然的文学。”

生态文学与自然文学专栏

毛姆的月亮和海明威的豹子

文 / 江子(作家)

去聆听海明威的《乞力马扎罗的雪》中那只爬到积雪皑皑的山顶上的已经风干的雪豹的喘息,或者拥抱那颗观照古今也穿行在毛姆的《月亮和六便士》中的月亮。然后,从自然中提炼我们的文学,找到文学的气息、节奏、温度、力道、肌理乃至道德律。

01

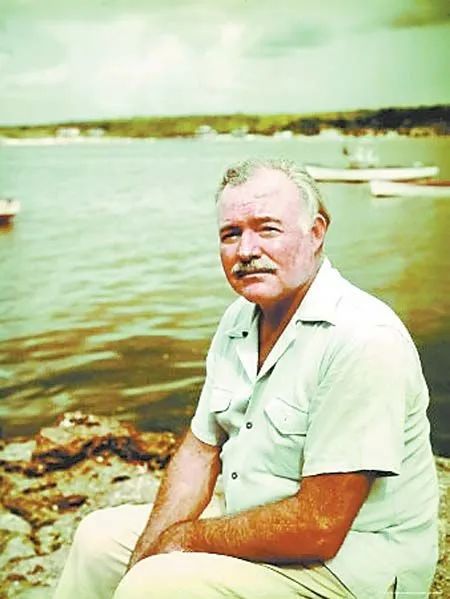

我常想,如果毛姆的长篇小说《月亮和六便士》里,没有月亮加入,这个小说的艺术成色会不会减弱——虽然,在我的印象里,月亮并没有在整本小说的字里行间穿行过。这个作品之所以取名为《月亮和六便士》,源于作者朋友的一个玩笑。朋友说,人们在仰望月亮时常常忘了脚下的六便士,毛姆于是把这个玩笑变成了书的标题。同样,如果《乞力马扎罗的雪》这部著名的探讨“死亡”主题的中篇小说里,没有开头那只乞力马扎罗的雪山上的豹子尸体,这篇小说的质地会不会受到很大的损害?“乞力马扎罗是一座冰雪覆盖的山峰,海拔19710英尺,据说,是非洲最高峰。它的西峰在马赛语里被叫作‘恩伽耶—恩伽伊’,神之居所。西峰顶附近有一具风干冰冻的花豹尸首。没人知道,花豹跑到这么高的地方来做什么。”开头的这段话,与整个小说有多少关系呢?主人公哈里要死了。他回忆起往昔,可最后他逃脱不了死亡。他并不是那头豹子。那谁是山顶上的那头豹子?

毛姆《月亮与六便士》

如果继续举例,我们可以说,列夫·托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》,如果没有那些对俄罗斯自然景色的绝美描写,它的艺术感染力会不会丧失许多?“早晨升起了明亮的太阳,水面上的一层薄冰迅速消失,……几只看不见的云雀在毛茸茸的绿草地上和仍带薄冰的割过留茬的庄稼地里婉转地歌唱,麦鸡在积满褐色污水的洼地和沼泽上空哭泣一般啼叫,白鹤与大雁高高飞起……”“一块块沼泽地上原先闪烁着银色的露珠,现在是一片金色。锈黄色的水塘变成了一片琥珀色。草色的青蓝换成了绿黄。沼泽中的各种小鸟儿在露滴闪闪、影儿长长的河边丛林中忙个不停。”蒲松龄的小说集《聊斋志异》,如果没有那些自然风物的点缀,它的气息还会这么迷人么?《婴宁》中,婴宁出场,“拈梅花一枝,容华绝代,笑容可掬”;婴宁的居所,“夹道红花,片片堕阶上”,“豆棚架满庭巾。粉壁光明如镜,窗外海棠枝朵,探入室内”,“丛花乱树,门前接皆绿柳,墙内桃杏尤繁,间以修竹,野鸟格其中,巨石滑洁”。写小说或者习惯读小说的人都知道,对人物的出场,铺垫到了如此精到的程度,这个小说就成八九分了。

02

月亮,乞力马扎罗山顶上的雪和花豹,《安娜·卡列尼娜》中的俄罗斯的森林、沼泽地、积雪,《聊斋志异》里的红花、海棠、丛花乱树,门前绿柳、墙内桃杏,它们共同的名字叫做自然。

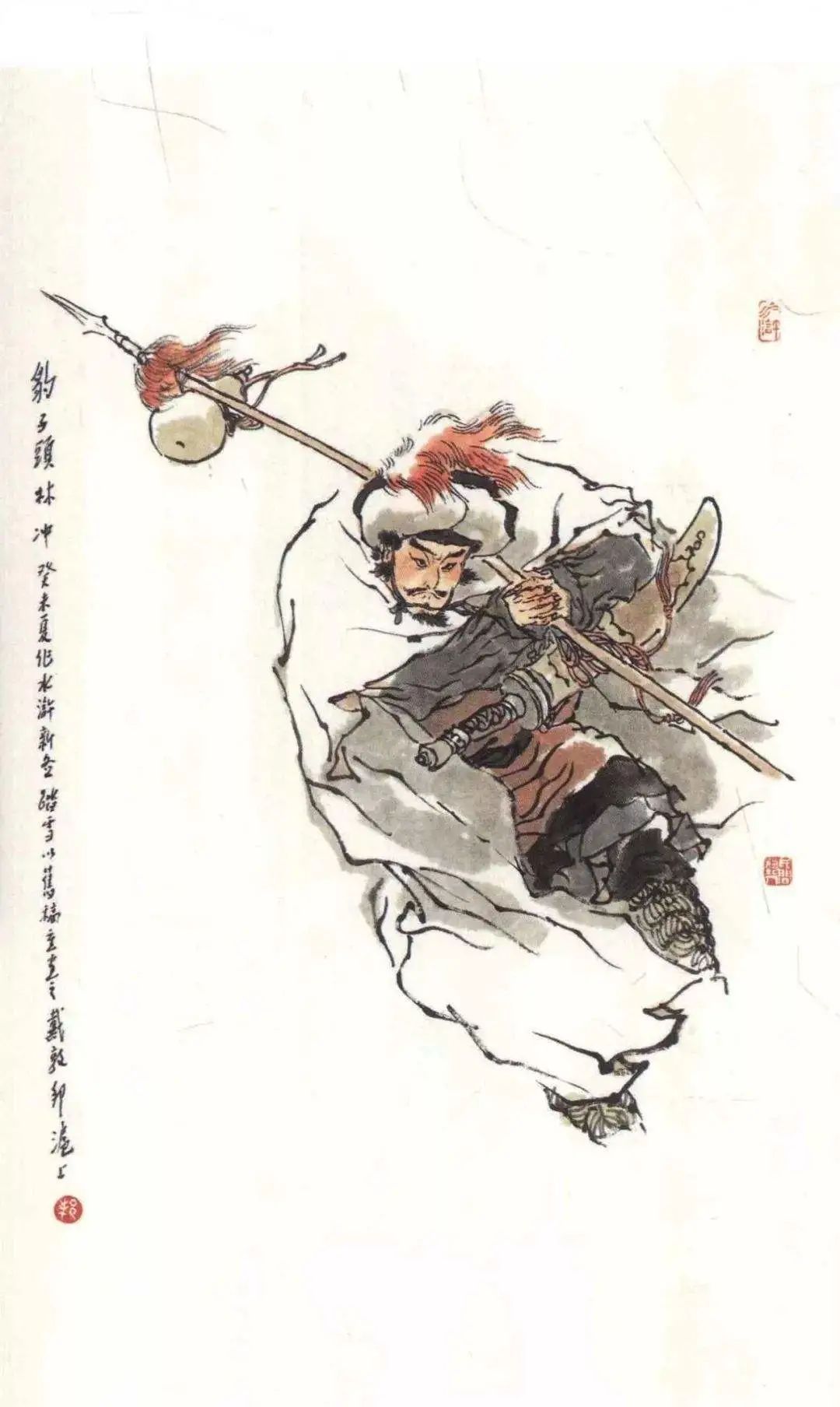

自然在文学中有着十分深远的意义。我们想起古今作家的创作,最容易被我们记起的就是那些描述自然的篇目,或者那些他们笔下描述自然的段落。明代张岱写下许多好作品,可我们记得最清楚的是《湖心亭看雪》,记起其中的西湖雪景的描写:“天与云、与山、与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。”苏东坡的散文,我最喜欢的是《记承天寺夜游》:“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。”《红楼梦》里,黛玉葬花、湘云醉眠芍药烟、贾母宴海棠、宝玉雪中辞父等与自然相关的细节最为动人。《水浒传》中,我想大多数人都会对“林教头风雪山神庙”最感真切。如果没有那场中国文学史上著名的雪,林冲会在梁山108位好汉中如此形象分明么?一场疯狂的雪中,林冲带着尖刀,提着花枪,脚步滞重,走在生死不明的路上。

林教头风雪山神庙

戴敦邦 绘

在阅读中,我们总是容易被这样的句子深深打动:“采菊东篱下,悠然见南山”(陶渊明);“离恨恰如春草,更行更远还生”;“桃李春风一壶酒,江湖夜雨十年灯”(黄庭坚);“念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”(柳永);“过春风十里,尽荠麦青青……二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生?”(姜夔)“知否知否,应是绿肥红瘦”(李清照)……读着它们,我们会完全忘了这些句子的年份。诗中的山水草木,依然有着蓬勃的生气,依然在野蛮生长。

这就是文学中自然的妙处。很多作家早就悟出了其中奥妙,特别善于用自然来装饰文学。我知道有个我非常仰慕的作家就这么干。据说他写好作品之后,会有一个装饰的步骤:他会在这里加一棵树,那里加上几声鸟鸣。他以先锋著名,而自然的加入,让他的作品更有了独特的美感与湿漉漉的元气。

该老师的成功自然让我垂涎,写散文的我不免偶然也会东施效颦一番。在一篇感叹乡村渐渐消亡的文章里,我尝试着以一棵树作为看似意味深长的结尾。我极力夸赞这棵树的古老和漂亮:“那是一棵有一二百岁的植物。它长得挺拔、葱郁,既不空心,也无枯枝。它枝繁叶茂,独木成林。它唯我独尊,百米方圆无有其他树木能与它争锋,好像它是当然的坐着金銮、顶着伞盖的草木王者。”在文章的最后,我说,即使村庄废弃消失,这棵树也将会长久存在。它会代替所有在这里生活过的人继续活着。……如果有人指认它像一块墓碑,它也会是世界上最美的墓碑。

这篇文章最终被收入在我的名为《回乡记》的乡村主题散文集,由广西师范大学出版社于2021年2月出版,青年文学评论家刘大先先生对书中这棵树有了较为隆重的介绍,之后他说,我关于乡村的文字,也可能是一块献给行将消失的乡村的墓碑。

——大先的这句话引起了我的猜测的兴趣:我写下的一棵树,有可能是一个村庄的墓碑,那我的被刘大先指认为墓碑的乡村文字,是不是有可能是一棵枝繁叶茂自然生长的树?

03

可是,自然仅仅是我们文学的花边么?我的意思是说,《月亮和六便士》,“月亮”作为书名的一部分,难道仅仅是因为一个朋友的玩笑吗?《乞力马扎罗的雪》开头的那只山顶上死去的豹子,难道仅仅是为了让整个文本看起来显得有纵深感,或者只是作者弄玄虚的一件道具?

我以为在《月亮和六便士》这部小说里,“月亮”其实是有着主导地位的。我的意思是说,如果这部作品的名字不是《月亮和六便士》,如果这部作品没有跟“月亮”发生关系——没有“月亮”这个意象或者说这把衡量万物的尺子,作为一名中国的读者,我是否有兴趣读这样的一本小说?这部作品是否还会有那么久远和深沉的魅力?《乞力马扎罗的雪》中如果没有开始那条表面看起来与整部小说主旨并无关联的豹子(其实是一具豹子的尸体),我们该如何重新评价这部小说?

是的,这就是我的也许荒诞的判断:《月亮和六便士》中,真正的主角,并不是那位名叫斯特里克兰的抛弃现实拥抱理想的前银行家,而是其实在字里行间不断穿行的月亮。《乞力马扎罗的雪》的主人公,也根本不是去非洲狩猎,途中汽车抛锚,皮肤被刺划破染上坏疽病,与情人等待飞机来送他到医院治疗最后不幸离世的作家哈里,而是那头山顶上早已风化的雪豹——它虽然已经死去多年,但它依然有生命。而海明威的另一部经典小说《老人与海》,主人公也不是与大马林鱼和鲨鱼奋力拼杀最后一无所获的老人,而是茫茫无际却又变幻莫测的大海。

海明威与《乞力马扎罗的雪》

是的,这就是我的也许武断的观点:自然有可能是文学的全部。这个世界并不存在非自然的文学。即使那些所谓的世情小说,一本正经探讨生与死、罪与罚、疯癫与文明的作品,其背后起决定作用的伦理秩序和道德法则,无一不是建立在自然的秩序之上。康德说:“有两样东西,越是经常而持久地对它们进行反复思考,它们就越是使心灵充满常新而日益增长的惊赞和敬畏:我头上的星空和我心中的道德法则。”那么,头上的星空,和心中的道德法则,难道是彼此孤立泾渭分明的两个不同的价值体系么?难道心中的道德法则,首先回答的不是人与自然,然后再回答人与人的伦理关系么?对头上星空的敬畏,难道不是心中的道德法则的重要部分么?

卡尔维诺的《树上的男爵》之所以广为流传,我想是因为许多人从中读出了我们的命运:我们都是柯希莫,生活在树上的柯希莫。自然无时无刻不在统摄着我们的生活。自然是我们的来处,也是我们的去处。这是我们面对的现实,我们唯有尊崇。

04

战国时期,公孙丑问孟子:“先生有何本事呀?”孟子回答:我善养吾浩然之气。他这么向公孙丑解释浩然之气:这种气,极端浩大,极端有力量,用正直去培养它而不加以伤害,就会充满天地之间。这种气,必须要仁义道德蓄养才能生成。之后,他提出大丈夫的标准:“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。”

宋理宗宝祐四年(1256年),我的吉安乡党、二十一岁的文天祥中进士第一,成为状元,他的殿试对策卷提出要“法天地之不息”:“天地与道同一不息,圣人之心与天地同一不息,上下四方之宇、往古来今之宙,其间百千万变之消息盈虚,百千万之转移阖辟,何莫非道。”人要顺乎天道,从天地间吸取能量。这也是他的治国纲要,也是他的人生宣言。他用一生来践行他的宣言,终以一曲《正气歌》为其人生划上了一个刚健的句号:“天地有正气,杂然赋流形。下则为河岳,上则为日星。”

文天祥 画像(局部),张善孖 1937年

这是中国古代文人对自然天地的认知,也应该成为我们今天的精神法则。

这是炼就文学的不二法门:多到山林中去,到江河湖海中去,到天地之间去。去林芝看桃花(正好是我的一部散文集的书名),或去北海听涛声,去聆听海明威的《乞力马扎罗的雪》中那只爬到积雪皑皑的山顶上的已经风干的雪豹的喘息,或者拥抱那颗观照古今也穿行在毛姆的《月亮和六便士》中的月亮。然后,从自然中提炼我们的文学,找到文学的气息、节奏、温度、力道、肌理乃至道德律。如此,文学将会因与自然完成了滴血认亲、获得了自然的原始力量而变得草木葳蕤,生机勃勃。

原标题:《毛姆的月亮和海明威的豹子,自然可能是文学的全部|生态文学与自然文学专栏》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司