- +1

闸口白塔:吴越佛塔的“缩微模型”

在中国漫长的佛塔建造史中,吴越砖石佛塔毋庸置疑占有一席之地,在唐宋之间,扮演承先启后的重要角色。吴越佛塔之所以重要,主因是其以砖石塔身模仿木构装修样式,这也是长期以来研究吴越砖石佛塔建筑的重点,其中制作最为精致、难能可贵的实例,当属杭州闸口白塔。

长期以来学界对吴越砖石佛塔的研究多着眼于仿木构,将其看作填补唐宋交接之际木构建筑史空白的重要材料。本文淡化对仿制木构的研究,转而强调砖、石结构本身的特殊性,及其所建构出的塔内塔外、塔身塔基相互关联的复杂宗教空间。文章以杭州闸口白塔为中心,以时间为线索梳理吴越砖石佛塔的发展,认为闸口白塔的微缩尺度、建筑细节、图像程序为该区域佛塔的“模型”。进而分析吴越新型的砖石佛塔如何将建筑、图像、舍利等要素,系统地与礼佛空间结合,建立吴越砖石佛塔最重要的空间语汇与建筑特征。

1 提出问题

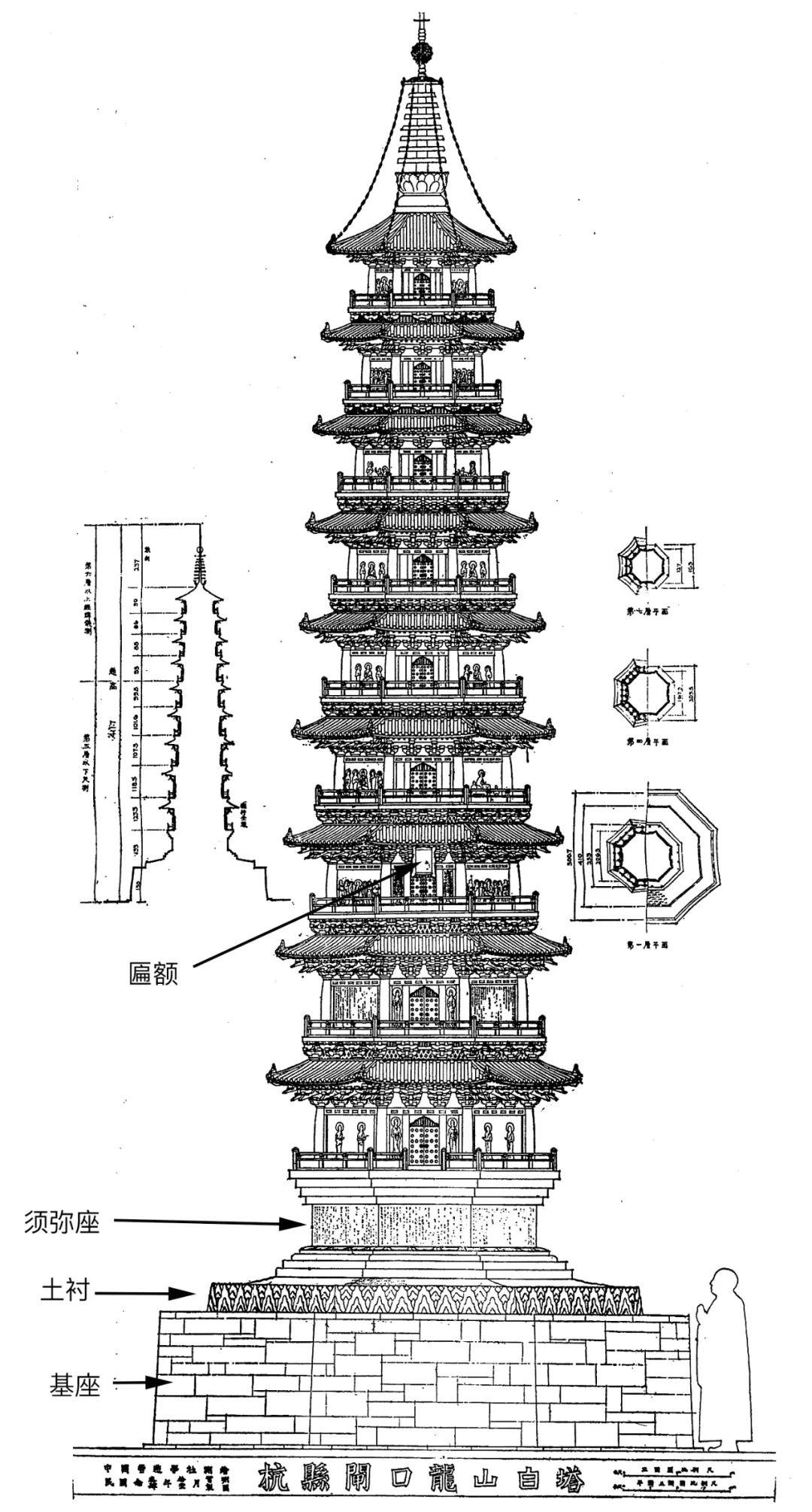

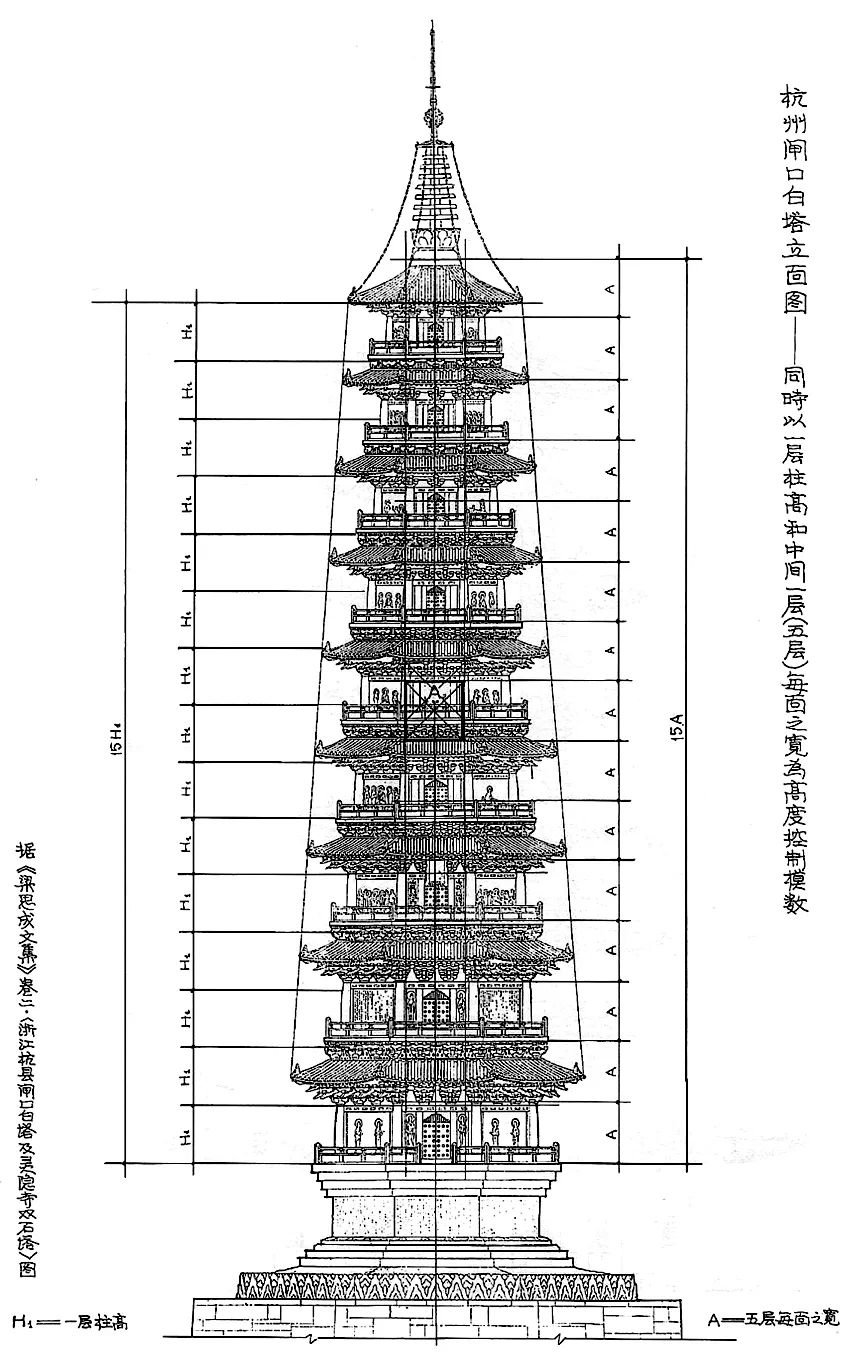

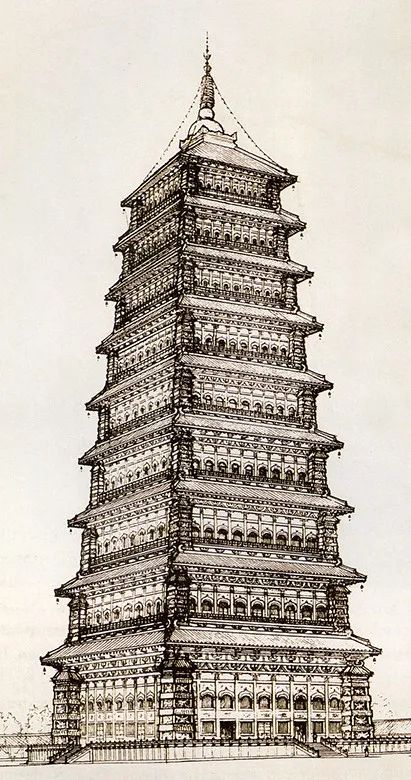

闸口白塔(图1)位于距杭州钱塘江北岸约150米的白塔岭上,为仿木构楼阁式实心石塔,八面九级,通高约14.12米,原附属的寺院早已不存。关于闸口白塔的建造年代,有不同说法,但大致都认同不会晚于形制上十分相似的灵隐寺双塔(约960年)。魏祝挺考证文献,进一步将闸口白塔营建时间确定为显德四年(957)。其建筑形制,底层以上各层都由塔身、塔檐和平坐三部分组成,石块雕造拼叠,仿木构的表现比同时期砖塔更为准确。特别是出挑部分,构件皆可按木构尺寸计算,傅熹年认为“这座石塔很可能是按照实际木塔的尺寸缩制而成”。更早之前,梁思成也曾表示,与其将它当作一座建筑物,不如称之为“一件模型”。

图1 杭州闸口白塔(957年)现状照片

确实,相较于吴越时期现存其他砖石佛塔的高度,云岩寺塔47.6米,罗汉院双塔33.3米,以及稍晚北宋时期的瑞光塔43.2米,闸口白塔袖珍很多,但“按照实际木塔尺寸缩制而成”的目的为何呢?称之为“模型”亦具有启发性,不过14.2 米的高度,也并非绝对意义上的缩微。

刘敦桢于1936年至苏州考察古建筑,实地调查了该地区吴越时期的罗汉院双塔、云岩寺塔以及北宋的瑞光塔和报恩寺塔。1937年梁思成和林徽因也专程至杭州考察了闸口白塔和灵隐寺双石塔,这两次考察开启了国内学者吴越佛塔建筑研究之先河。新中国成立之后的历次调研工作全面梳理了现存吴越佛塔年代、建筑形制、特征及分布状况,不但增加了确知吴越佛塔的数量,通过建造形制的比较和年代排比,也大致勾勒出吴越佛塔的历史轮廓,近年来更不乏杰出的研究成果。在此基础上,学界对吴越佛塔的理解不断丰富完善。但整体上,吴越佛塔建筑研究的重点,仍未脱离其砖石仿木构的特征,但如果仅着眼于此,将无法充分回答上述闸口白塔尺度的问题。

长期以来,闸口白塔的研究方向和思路多受限于现存文献和实际资料,认为其作为存世为数不多的吴越砖石佛塔,在缺乏唐末五代木塔实例、明确见于史料者亦不多的情况下,仍然提供了参照物,弥足珍贵,填补了历史空缺。然而,从这个角度出发的研究,不但将佛塔“形式化”或“形象化”,也忽略了吴越佛塔不同于前期而新发展出的建筑和结构上的特征。缺乏对吴越时期宗教环境的探讨,也就无法深入发掘吴越佛塔的宗教意义。比如,学者在对闸口白塔仿木构建筑进行讨论时,鲜少将塔身上丰富的宗教图像和陀罗尼咒文纳入考量。

图2 闸口白塔三维扫描模型(南面)

近年来浙江大学文化遗产研究所对闸口白塔进行了三维图像扫描(图2),使我们对塔身的图像程序有了更进一步的认识。基于该塔图像的内容,尤其是佛塔建筑与图像之间的关系,本文认为闸口白塔虽然尺度较小,没有内部空间,但其佛塔功能和宗教意义与同时期砖石佛塔相仿,都是吴越地区晚期佛塔崇拜之风的产物。研究闸口白塔,就不能将之抽离出吴越佛塔整体的发展脉络。因此,本文的讨论并非局限于闸口白塔,而是从两个不同的研究视角出发:首先着眼于营造技术和材质,再将闸口白塔置于当时佛教、图像以及宗教视觉文化交替互相影响的历史语境之中,分析闸口白塔的结构与空间如何塑造它的宗教功能和意义。期待这样的研究方法对研究吴越时期砖石佛塔起到启示作用。

2 吴越楼阁式“仿木构”砖石佛塔

张驭寰在《中国佛塔史》绪论中,开宗明义地指出:“凡是建造中国式的塔,都离不开中国木结构建筑。也就是说,中国木结构建筑在塔中得到充分体现。”这应该代表了学界的一类观点,持此看法的一些学者认为,现存唐代砖石楼阁式佛塔以方形平面为主,进入五代之后,却几乎都是八角平面,合理的解释是:“这种变化主要与木塔结构做法改变有关。”换句话说,既然砖石塔是对木塔形式的一种模仿,唐宋时期砖石楼阁式塔平面的变化,反映了这一时期木塔平面的转变。尚存的吴越砖石佛塔处在唐宋之间,见证了这一关键历史时期的发展,重要性自然不言而喻。但事实是否如此呢?

上述看法的成立需要以下前提:木构楼阁式塔与砖石仿木构楼阁式塔同时并存,且前者作为后者的参照原型。据文献和实物统计,已确知的吴越佛塔共109处,应全数皆为楼阁式塔,其中能够确定建材的共有69处,包括44座木檐砖身塔、9座砖石仿木构塔、12座铁塔。而木塔则仅有4座,占已知吴越佛塔总数的3.2%。当然,现存数量少不能作为否认木塔为砖石塔原型的理由,但若吴越地区的砖石楼阁式塔确实以木塔为原型,木塔的建造时间至少应早于950—960年。然而,现阶段无论是文献或现存材料,均无法证实有这类原型的存在。

图3 西安唐代兴教寺玄奘法师墓塔

图4 西安唐代香积寺塔

其实,“木塔作为其他材质塔的原型”这一论断其来有自。早期佛塔以木构为主,最晚在北魏时期就可见“仿木构”石塔的零星记载,隋唐沿袭北魏造塔之风,长安城内就有高层木塔数座,但缺乏更详细的记载。找寻隋唐时期高层木构建筑成就的例证,只能求助于同时期的楼阁式砖塔,比如,西安大慈恩寺塔(大雁塔)、兴教寺玄奘法师墓塔(图3),或是具密檐特征的香积寺塔(图4)等,将其视为对当时楼阁式木塔形式的模仿。五代、宋、辽时期则是另一个佛塔蓬勃发展的历史阶段,但绝大多数木构未能保存至今,遗存的砖石楼阁式塔,顺理成章地成了学者窥探当时楼阁式塔造型与风格的依据。如罗哲文所说:“从盛唐开始模仿木建筑的结构样式,影响到宋塔的形制。”

五代和宋的砖石佛塔,有仿木构者确实占多数,但如同前数据所显示的,以吴越为例,木构佛塔数量极少,并非未保存下来,而是不建,说明唐末之后佛塔材质与结构逐渐从木构改为砖石。而新兴的砖石佛塔,虽然在塔身上砌出木构装修样式,具有形似木构楼阁式佛塔的外观,但其结构仍是依照砖石建筑本身的特性来设计,并非仿造既定已存的形式。因此,吴越楼阁式佛塔不应被视作对木构佛塔的仿制,而是砖石建筑和佛塔建筑史上重要的创新,之后更影响了宋、辽时期砖石佛塔的发展。因此,从方法论上,必须先将研究焦点从“仿木构”转移至吴越地区砖石结构技术的创新,从关注塔身木构装修样式,转向分析砖石结构内部空间的营造,进而寻找吴越砖石佛塔建筑兴起的原因。从这样的角度出发,对吴越佛塔建筑的研究,就不应仅限于研究建筑本身,而需要重新将佛塔放置回它原本的宗教语境中,探究在特定时期,佛塔如何用建筑方式以及材质转换,来满足新的宗教需求,这也是本文研究闸口白塔重要的前提。

3 “双套筒”结构的创新

吴越国政权建立于唐末,此时各地群雄割据。钱镠(852—932),杭州临安人,于唐昭宗景福二年(893)受封苏杭观察使,是两浙地区实权掌握者。后梁开平元年(907)钱镠被封为吴越王,正式成为吴越国首位统治者。吴越国在江浙的统治持续至太平兴国三年(978),至末位君主忠懿王钱俶(929—988)臣服于北宋政权、纳土归宋为止,历经70余年,前后共五王,在极盛时期,疆域涵盖今日浙江全境、苏州、上海、福建东北部。虽然国祚不长,领土不大,但历任国君均笃信佛教,大量印刷经书,因此杭州的雕版印刷技术异常发达,也反映出吴越境内佛寺林立的事实。

3.1 吴越时期砖石佛塔

图5 浙江临安功臣塔,915年

图6 苏州虎丘云岩寺塔,961年

吴越地区现存最早的佛塔是浙江临安功臣塔(图5),建成于贞明元年(915),由钱镠亲自主持营建,可视为吴越初期佛塔的代表。该塔为方形五级,单筒空心结构,腰檐用平砖叠涩,每层砌出木构件。与唐代砖石佛塔相比,出檐较浅,但多了平坐,之下用斗栱,仿木构较前期复杂。从形制和结构来看,吴越初期佛塔仍承袭了唐代关中地区的传统。

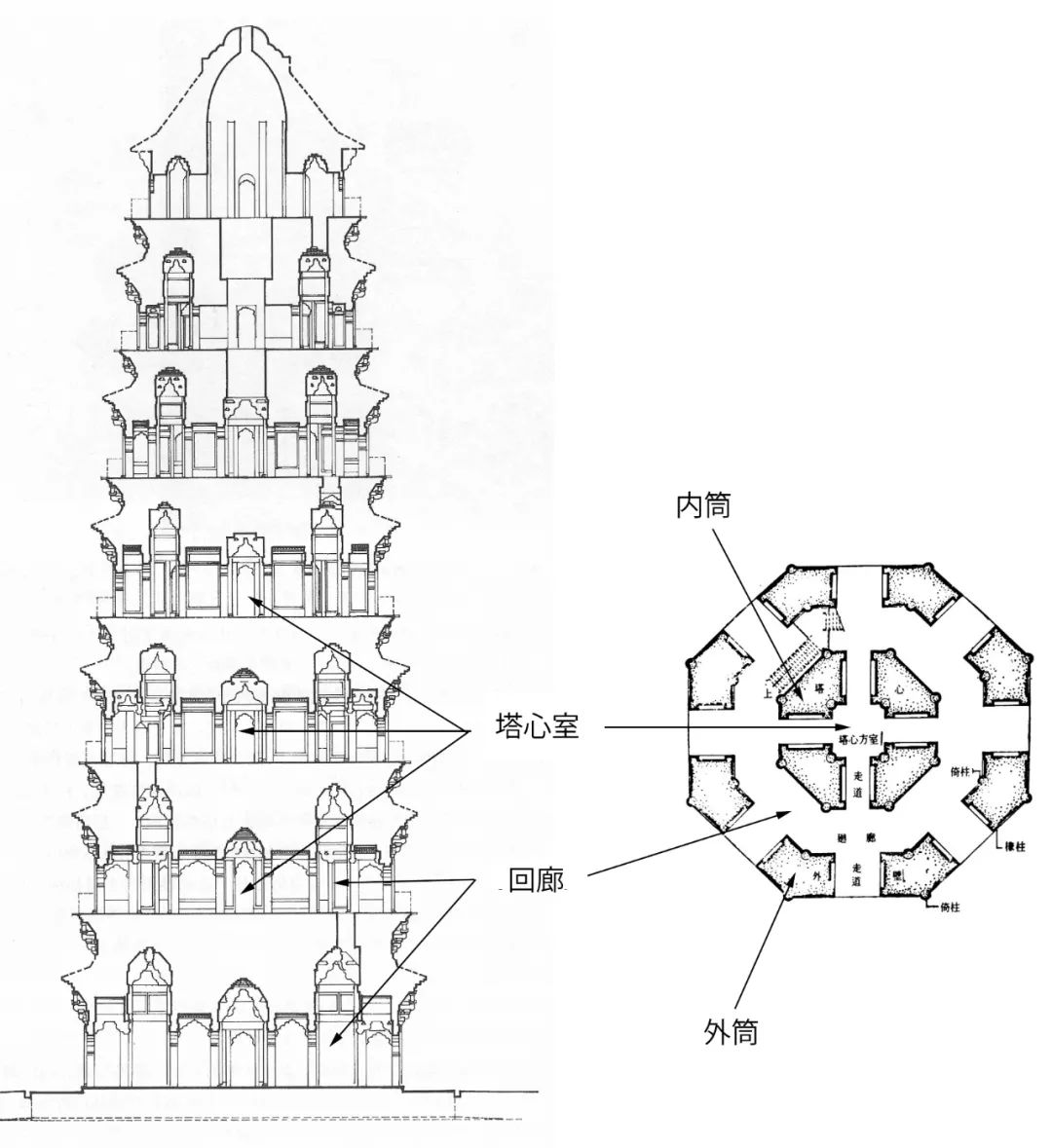

按年代排序,功臣塔之后即为晚至钱俶时期的苏州虎丘云岩寺塔(图6),建成于961年。云岩寺塔为八面七级砖身木檐塔,原砖塔外檐木构已损毁,砖砌仿木结构仍清晰可见,塔身外部在各层转角处砌有圆倚柱,每面又有槏柱分为三间,中央设门,两侧原应有隐起的直棂窗,楼层间平坐层砌斗栱。与功臣塔对比,云岩寺塔的仿木构不但更完整,叠涩更突出,也使得腰檐与平坐铺作更加立体。但其最为特别之处是塔内结构。

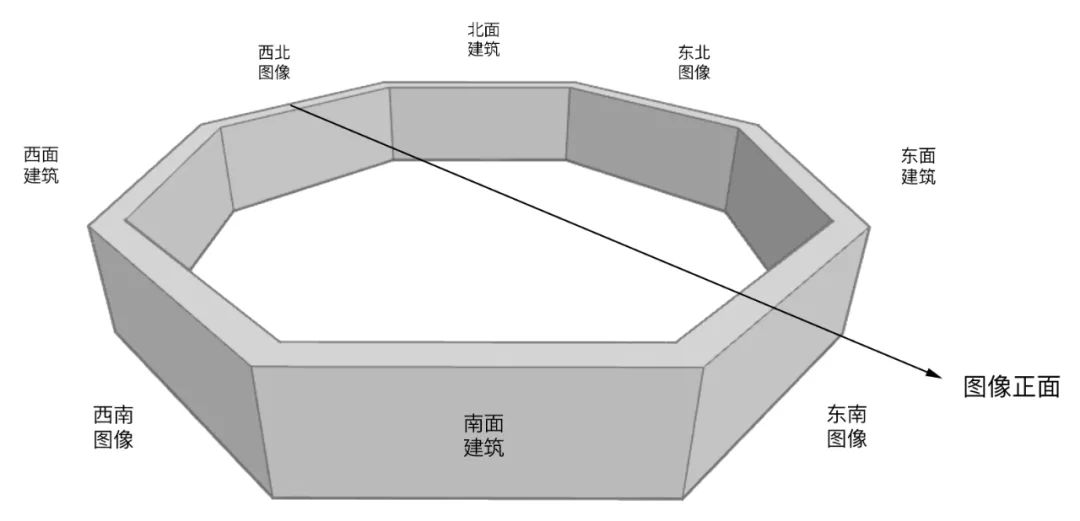

图7 云岩寺塔剖面图与一层塔基平面图

功臣塔承袭唐代单筒结构传统,按塔形用砖砌出厚墙,但内部中空,像建了一个空筒,然后在筒内安装木楼板和楼梯,供登塔使用。云岩寺塔则是现存最早的双套筒结构,由内外两层塔壁组成,内壁之内做成塔心室,内外壁之间则砌出环绕的回廊(图7),内外壁即以各层回廊连结并相互支撑,加强了整座塔结构的刚性和稳定性。除塔身外的仿木,塔内回廊两侧,在转角处也都砌出圆倚柱,上施转角铺作,壁面也用槏柱划分成开间,与塔外如出一辙。从内到外,云岩寺塔与功臣塔形成天壤之别。

刘敦桢在1954年《苏州虎丘云岩寺塔》一文中认为,云岩寺塔在砖造塔身之外再加上木构腰檐和平坐勾栏,对木构的模仿比起北魏以来砖石塔程度显著提升。这同样体现在仿木细节前所未有的准确度上,可见建造吴越砖石佛塔者追求的目标,是在外观上极力达到形似木构楼阁式塔的效果。但无论如何相似,云岩寺塔主体还是高层砖石结构,只有通过它的砖石材质以及所构成的内部空间,才显示出其史无前例之处。

图8 河南登封会善寺净藏禅师砖塔,746年

首先,云岩寺塔的八角平面虽有前例可循,但即使算上单层佛塔,吴越之前也仅有唐代一例,即天宝五年(746)河南登封会善寺净藏禅师砖塔(图8)。在佛塔普遍为方形的唐代,净藏禅师砖塔的形制无疑是具有突破性的。同样具有突破性的还有贞元九年(793)山西运城泛舟禅师墓塔,圆形平面砖构。但这两种样式在唐代都是孤例,也均为墓塔,特殊的平面形状是否与其功能相关尤待考证。可以确定的是,这两座墓塔的平面形状并非为结构之需。两座墓塔残高都在10米左右,高于10米的方形墓塔不在少数,如山东历城神通寺四门塔(611年)通高15.4米,明显高于这两座墓塔,因此可知单层佛塔不需要为了追求高度而改变结构。

但在更进一步追求高度时,改变结构就不得不成为设计的重点。八角形比起方形在垂直受力上更稳定,用来建造高层结构有绝对的优势。同时,比起方形,八角形塔塔身内径加大,容易采用双套筒形式,内外筒相互支撑可形成更稳定的整体结构,这才是改方形为八角形的主因。云岩寺塔的结构方式在吴越地区仅为一个开端,在可确定平面形式的30处吴越塔之中,有19处为八角形,占绝大多数。因此,既然缺乏云岩寺塔之前形制相同的木塔实例和记载,模仿的说法就难以成立,其结构的创新更可能是由于突破过去高层砖石结构方式所致。

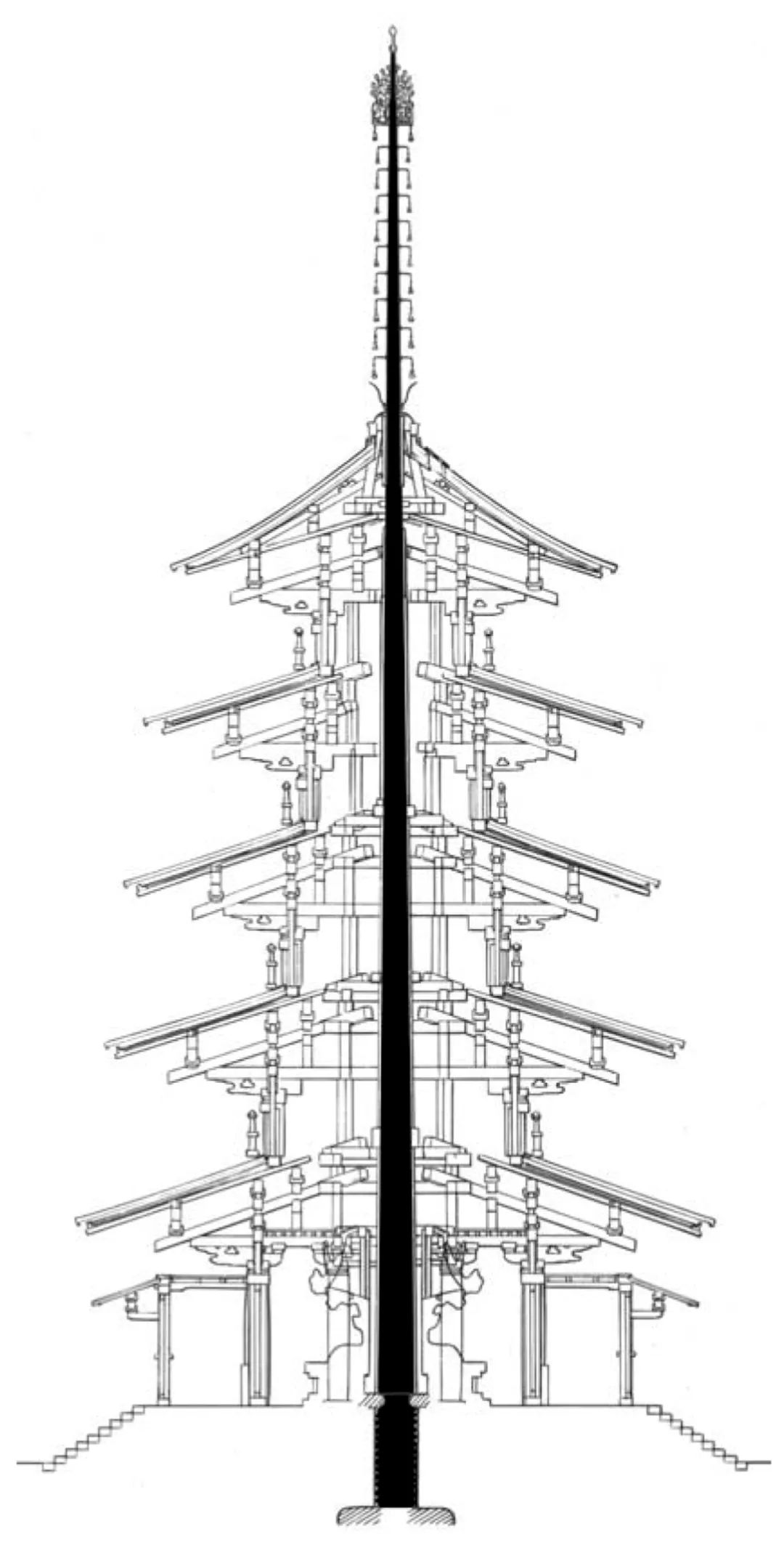

图9 日本奈良法隆寺五重塔

采用双套筒出自稳定结构的需要,也因此大体决定了塔内空间的构成。内外筒之间的空间自然形成了回廊,内筒之内也合理地在每层中形成了前所未有的“塔心室”。早期木构佛塔中多建有塔心柱,标识佛舍利所在的神圣中心,为佛塔地面以上最关键的象征性构件。从日本奈良现存法隆寺五重塔(图9)、法起寺三重塔等例子窥知,塔心柱贯穿塔身,占据绝大空间,直通塔顶覆钵处,支撑塔刹。一层作为礼佛空间,以上各层由于没有可使用空间,不设楼板或楼梯供登楼使用。但初唐之后,在关于楼阁式高层木塔有限的文献中,不再见塔心柱的做法,唐代遗存的方形佛塔似乎也不用塔心柱。唐代砖塔塔体结构大致分为厚壁中空式(即单筒结构)和实心式,塔顶皆有塔刹,实心塔中是否建有塔心柱并不明确,但中空式则多用楼板分隔出内部楼层,不见塔心柱的做法,吴越早期的功臣塔亦是如此。而云岩寺塔中塔心室的出现,虽不与塔心柱完全等同,似乎可以视作有意识的回归,重新强调中心塔柱在佛塔中的象征意义,这从剖面图中可窥知一二(图7)。

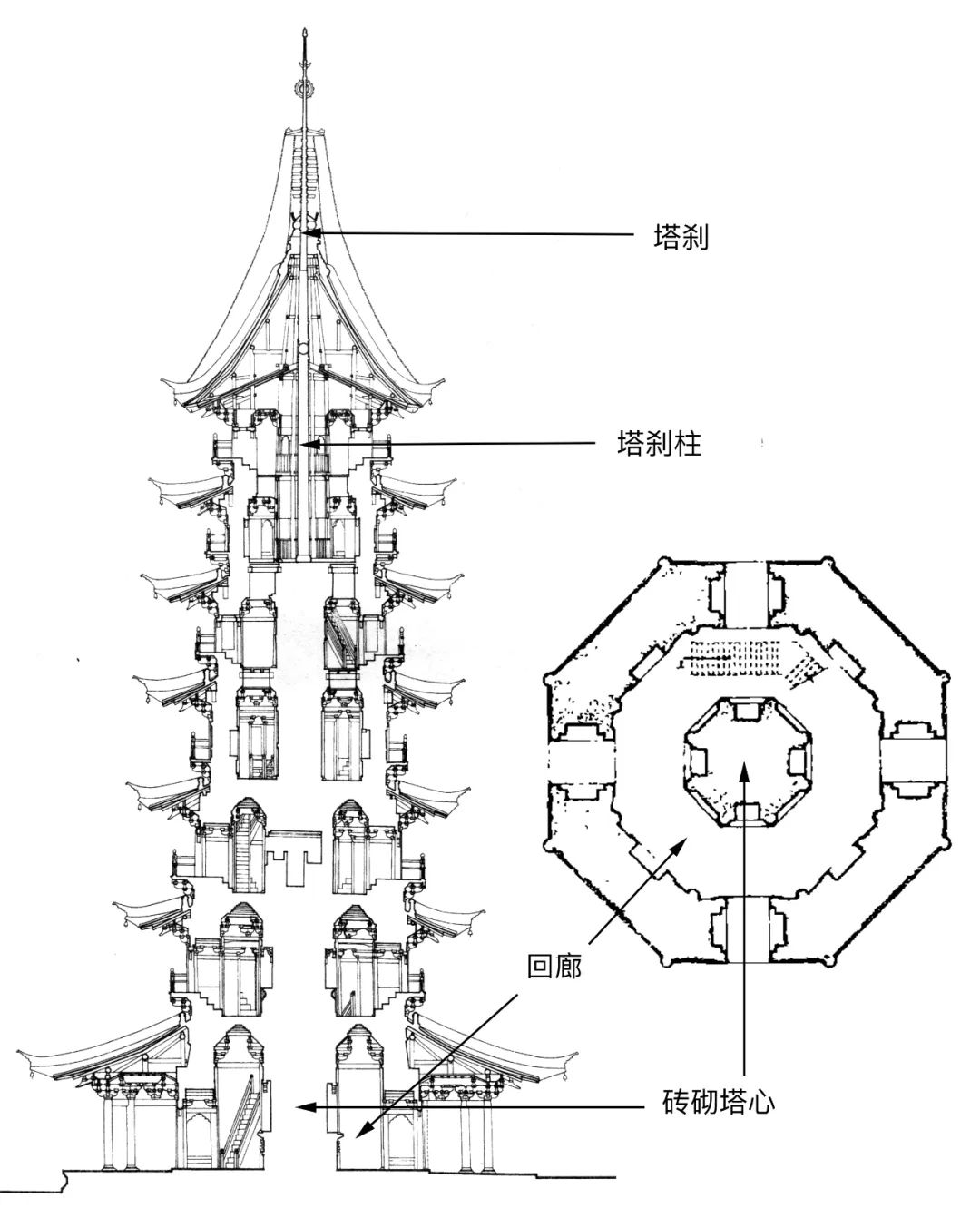

图10 苏州罗汉院双塔(982年) 正立面与剖面图

第一至第五层的塔心室,纵向上组成塔内中心轴线,充分体现其重要性。第一至第四各层都有厚实砌砖层作为楼板,第五、六、七层的塔心室则无隔断,呈连续的垂直空间。刘敦桢在考察该塔时,对此感到不解,表示“疑是木板年久毁坏”。其实,第七层顶部后加的砖造穹窿顶掩盖了原始安置塔刹的结构,比照类似佛塔,原塔刹的位置也可推测出来。比如,苏州罗汉院双塔,建于宋太平兴国七年(982),有巨大的铁刹,刹杆穿过塔顶,直入最上二层,成为塔刹柱,以下各层则在塔中央形成连续的“塔心室”(图10),云岩寺塔塔刹的做法应该与此类似。比较南北朝以降至隋唐初期塔心柱的设置,云岩寺塔和罗汉院双塔的做法呈现出另一种塔中心模式,除了体现中心塔柱原始标识神圣中心的象征意义,也在佛塔中心提供更多的礼拜空间。另外,内外壁之间形成的回廊,每层设有楼梯供上下,一改过去仅能在佛塔首层绕行中心塔柱礼佛的情况。信众可在每一层环绕塔心室,逐层而上,开启了吴越地区佛塔内部仪式空间的新形式。围绕上述特点,之后的吴越佛塔历史逐渐展开。

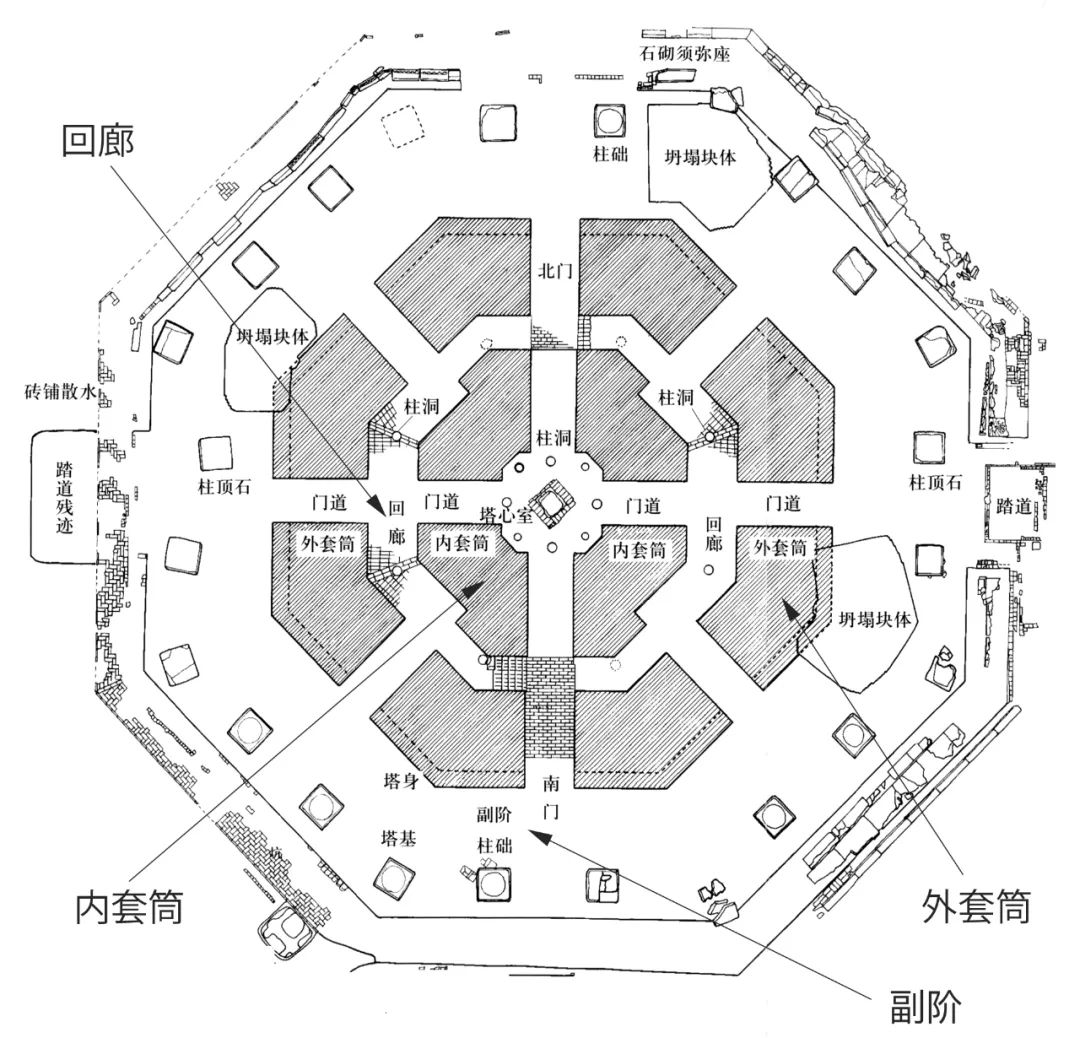

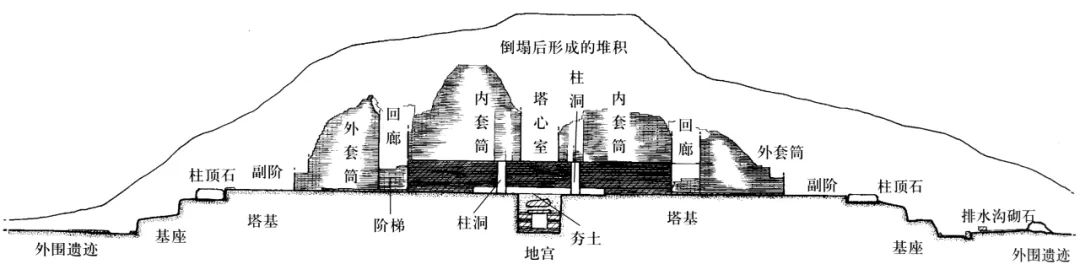

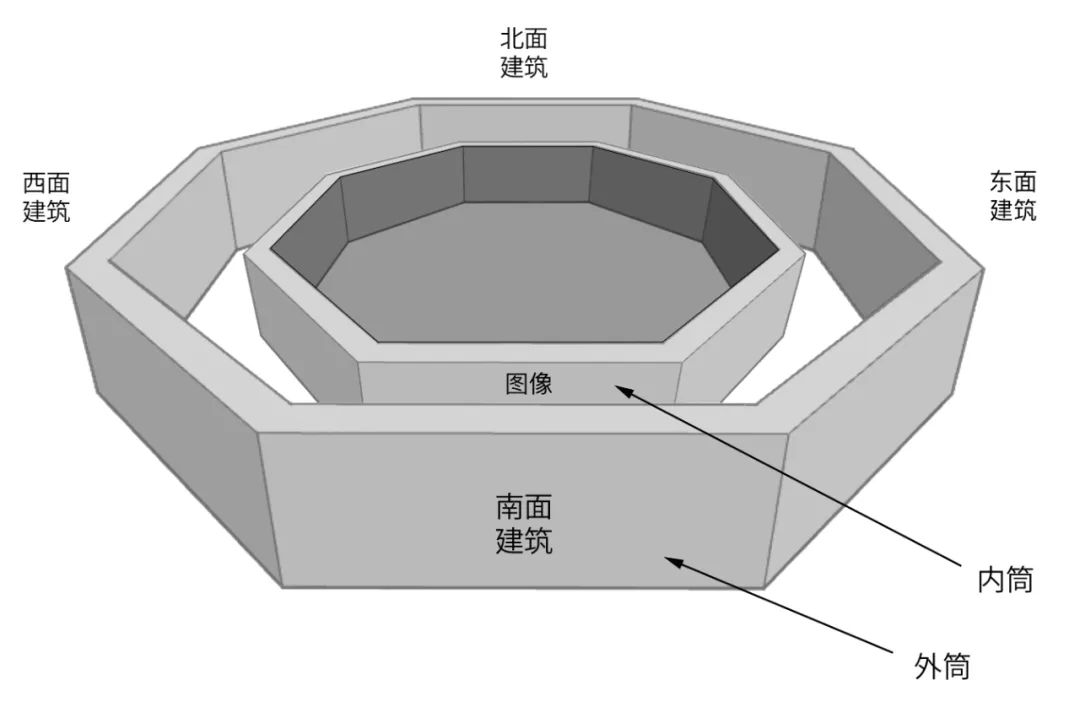

图11 杭州雷峰塔(977年)塔基平面图

雷峰塔始建于开宝五年(972),完工于太平兴国二年(977),为八角五级木檐砖身塔。可惜在中华民国十三年(1924)年倒坍,塔内的情况不得而知。从塔基的形式来看(图11),也是双套筒结构无疑,八面皆开门直通塔心室。同时,雷峰塔底层还有副阶周匝,加长了总内径。从平面上看,塔基呈两圈同心圆,副阶回廊供信众在入塔前绕行使用,也更加凸显了塔心室的中心位置。前述苏州罗汉院双塔与建于太平兴国三年(978)的苏州楞伽寺塔(图12),均为木檐砖身楼阁式塔,平面较云岩寺塔与雷峰塔小,形体狭长,单筒式结构就可满足需求,仅在四正面各辟一门,直通塔心室,而无回廊。但楞伽寺塔原还有副阶,宽2米,弥补了内部缺失回廊的不足,信众仍可在副阶绕行后入塔,塔内亦有楼梯供登临。

图12 苏州楞伽寺塔(978年)立面照片及最下三层平面图

在佛塔底层增建副阶,唐代未有前例,也不见于吴越初期的功臣塔,钱俶时期才始见副阶的使用。雷峰塔之外,更早的黄岩瑞隆感应塔(963年)、平阳宝胜寺双塔(965年)等都建有副阶,且均为八角平面。副阶在吴越地区的使用,不但与创新的砖石塔有关,恐怕亦与入塔者绕行的仪式需求密不可分。

3.2 吴越旧地佛塔

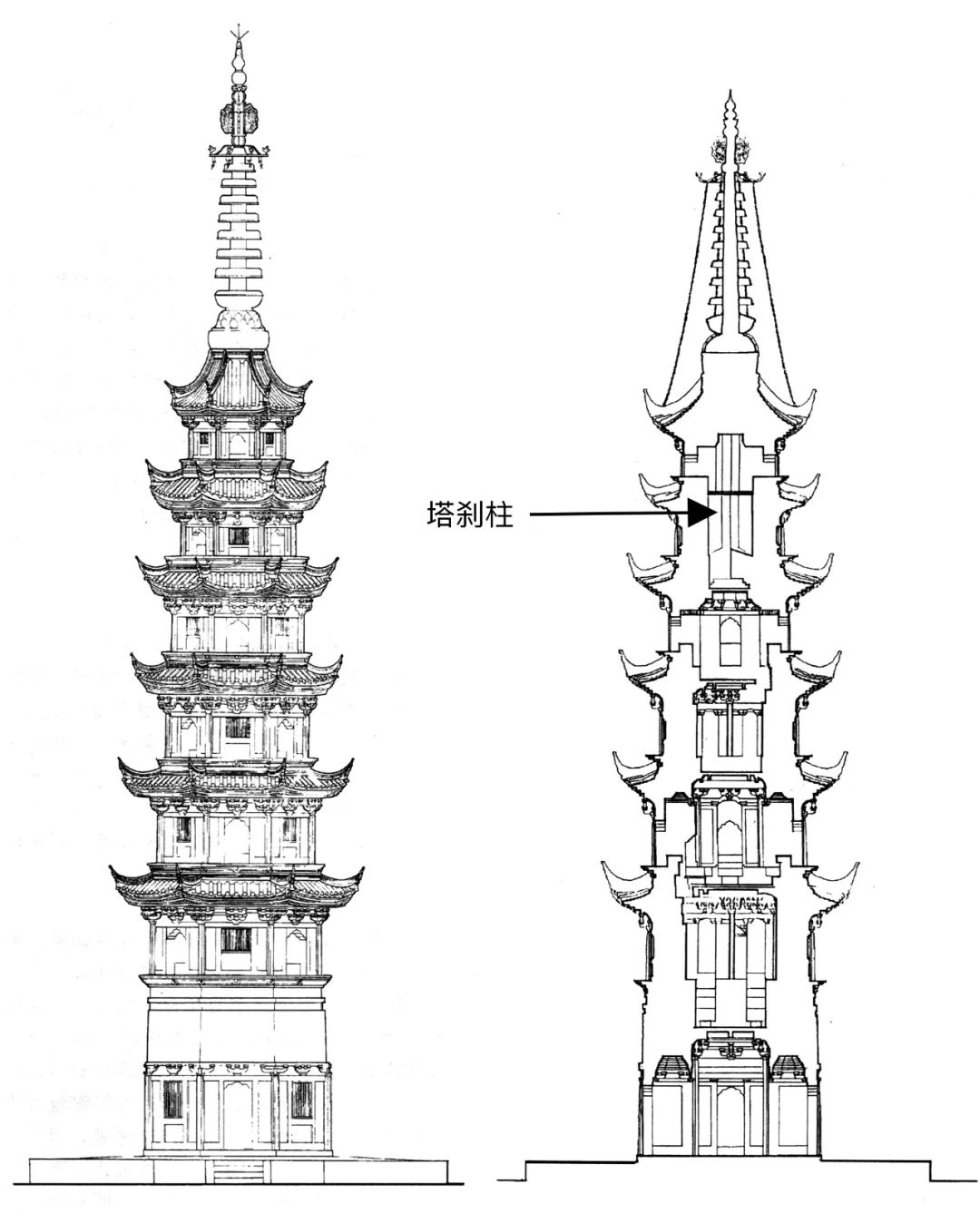

图13 苏州瑞光塔(1004—1030年)剖面图与首层平面图

入宋之后,吴越旧地所建造的砖石佛塔又有了新的变化,可视为前期基础上的发展。苏州瑞光塔(图13),建于北宋景德元年至天圣八年(1004—1030),为八面七级木檐砖身塔,属于双套筒结构,塔的首层设副阶,但塔内第一至第五层不设塔心室,而是用砖砌实心塔心与塔身外壁用砖叠涩相连,构成回廊的顶棚和楼板。第六、七层的塔心室则是相连的垂直空间,中央立塔刹柱,支撑塔顶塔刹。虽与之前讨论的连续塔心室的做法不同,但两者所透露出的强调佛塔中心竖向轴线的思路一脉相承。瑞光塔塔内回廊两壁加开佛龛,入塔可绕行礼佛,在之前仅有回廊的基础上又进一步。

瑞光塔的砖石结构承袭吴越形制,但外观上,从副阶往上,各平坐层、腰檐至木构塔顶,比起前期呈现出更完整的木楼阁形式。类似的实例还有上海龙华塔(977年),湖州飞英塔(1069—1201年),苏州报恩寺塔(1131—1162 年)等,虽时期不同,都可视为吴越佛塔的延续。

3.3 仿木构之外

吴越砖石佛塔,不论是木檐砖身或是砖石仿木构,其仿制木建筑构件的三维样式,比起现存唐代砖石佛塔,要更加准确和真实,但也仅限于外形上的相似。基于这样的认知和追求,吴越工匠在建筑和结构上采用前所未有的手段,才是吴越砖石楼阁式佛塔的创新之处。即便如此,还是有两个令人费解的问题。首先,既是砖石塔,为何不采用密檐式塔,而执着于用砖石仿木呢?砖石仿木构塔所耗费的财力和劳力大致并不少于密檐式塔。换句话说,追求“形似”的目的为何呢?其次,如果没有现成的木楼阁式佛塔为原型,吴越工匠最初又如何设计塔身结构和内部空间的构成?高层砖石结构所要求的技术创新是必要的因素,但建筑技术无法完全支配塔内外空间的使用及型塑佛塔的宗教意义。那么,还另有其他因素吗?欲解答以上疑问,必须对吴越佛教有所理解。

4 佛教的兴盛与佛塔的营造

根据魏祝挺整理的数据,文献记载和现存的吴越塔幢中,可以确定营造年代范围的有99 处。以吴越三个时期来划分,初期(893—932年)10处,占10%;中期(932—948年)9处,占9%;后期(948—978年)80处,占81%。吴越后期即忠懿王钱俶在位的30年,这一时期所营造的塔幢数量大幅度超越前50 余年,这跟钱俶本身笃信佛教密不可分,钱俶墓志中称他“凡于万机之暇,口不辍诵释氏之书,手不停披释氏之典”。但历任吴越国王皆崇信释教,唯独钱俶掌权期间大兴佛寺塔幢,就不仅仅是个人信仰之故。首先,后周世宗柴荣(921—959)于显德二年(955)推行毁佛,诏悉毁民间铜器、佛像以铸钱,虽未完全禁止佛教,但对于盛行佛教的吴越而言确实是一种警讯。同时,自钱俶继位以来,原本南方十国割据的局势不断变化,开宝七年(974)北宋朝廷诏钱俶助攻南唐之时,除了吴越之外,仅余南唐、北汉两个南方政权。虽然吴越历来致力于经营与中原势力的关系,但钱俶在位期间,却经历了五代政治最为动荡的时期,振兴佛教则成为钱俶镇国护法的最佳方式。

4.1 金涂塔与宝箧印心经

图14 雷峰塔藏经《宝箧印陀罗尼经》,975年

关于钱俶振兴佛教事业的记载,主要来自于南宋志磐的《佛祖统纪》,书中宋太祖建隆元年(960)十月条称:“吴越王钱俶,天性敬佛,慕阿育王造塔之事,用金铜精钢造八万四千塔。中藏《宝箧印心咒经》,布散部内,凡十年而讫功。”这里所述用金铜铸造的宝塔文献中多称“金涂塔”,一般根据《佛祖统纪》记载认为作为藏纳《宝箧印心咒经》之用,但这与实际做法有些差异。至今总共出土了19 件刻有“吴越国王俶敬造宝塔”的实例,按照铸铭,钱俶在位期间两次集中铸造金涂塔,第一次于显德二年(955),即周世宗灭佛当年,第二次在十年之后,宋太祖乾德三年(965),符合《佛祖统纪》的记载。但出土的金涂塔中藏有经卷的仅有一例,似乎金涂塔并非专为藏宝箧印经而铸。再从宝箧印经卷的印本时间来看,目前已发现的三个印本,分别印刷于周显德三年(956)、北宋乾德三年(965)以及北宋开宝八年(975)。前两次与金涂塔铸造年代一致。第三次雕印较晚,是钱俶专为雷峰塔藏经而印造的(图14)。虽然钱俶铸造的金涂塔可能并非专门为藏宝箧印经所用,但二者的确是钱俶佛教事业中相关并存的两项计划,同时发生在吴越大兴佛塔之时。这就为研究吴越佛塔建筑式样和结构创新提供了重要的历史背景和宗教语境。

从现有出土实物来看,吴越后期砖石佛塔建造的原因,恐怕也是为了瘗藏《宝箧印心咒经》和金涂塔,虽然这两者功能不同。《宝箧印心咒经》全称为《一切如来心秘密全身舍利宝箧陀罗尼经》,唐不空所译,经文中道:“安置此陀罗尼与塔像中者,我等十方诸佛,随其方处恒常随逐,与一切时,以神通力及誓愿力加持护念。”钱俶的操作即是以经中所述作为依据,并仿效印度孔雀王朝阿育王(公元前268—前232)在全国修建八万四千座佛塔供奉佛舍利的做法,铸八万四千金涂塔,在吴越各地建塔安置宝箧印陀罗尼经。亦如经文所说,只要塔中安置有此陀罗尼,塔所在之处,“一切如来神力所护”,寄望以此方式为吴越国带来祛病禳灾的福报。

金涂塔亦被称作阿育王塔。有关阿育王造塔事迹,流传已久,从西晋开始便见于文献记载。之后,传说阿育王所建的八万四千佛塔中,有19座分布震旦(即中国),其中一座发现于西晋会稽(今浙江宁波),这也是吴越地区对阿育王塔情有独钟的原因。根据《法苑珠林》,西晋太康二年(281),并州离石(今山西吕梁)有位刘萨何,僧名慧达,在梦里见一胡僧指使他寻找阿育王塔,于是他南行至会稽:

忽于中夜闻土下钟声,即迁记其处剡木为刹。三日间忽有宝塔及舍利从地踊出,灵塔相状青色似石而非石,高一尺四寸,方七寸,五层露盘似西域于阗所造。面开窓子,四周天金,中悬铜磬,每有钟声,疑此磬也。绕塔身上并是诸佛菩萨金刚圣僧杂类等像,状极微细瞬目注睛,乃有百千像现,面目手足咸具备焉。斯可谓神功圣迹非人智所及也,今在大木塔内。

图15 雷峰塔地宫鎏金纯银阿育王塔

文中阿育王塔的材质、造型、尺寸以及塔身图像,与已知的金涂塔实物相似。以钱俶所建雷峰塔地宫中所出的鎏金纯银阿育王塔为例(图15),塔身方形,塔顶四角有四根山花蕉叶,正中立刹,五重相轮。塔身四面镂雕图像,各个人物的确“面目手足咸具备”。虽说图像内容并非《法苑珠林》所说的“诸佛菩萨金刚圣僧杂类等像”,但若说钱俶所铸金涂塔是以传说中的阿育王塔为范本,似乎也不为过。更重要的是,文末称刘萨何所发现的阿育王塔之后供奉在“大木塔内”,塔名为鄮县塔。道宣《广弘明集》中也有关于该塔的记载,亦称阿育王塔最终供养于“木塔”中。对效法阿育王的钱俶而言,似乎有意模仿文献中的记载,选择南北朝时期的木楼阁式塔,作为他所主持铸造阿育王塔的最终瘗藏之处,同时以砖石替换木材质,以期佛塔永固。对于这一问题,后文将再讨论。

4.2 地宫与天宫

吴越末期佛塔建造与瘗藏阿育王塔和宝箧印经有密不可分的关系,至于它们在塔中的安置方式,文献并没有提及,但出土状况提供了答案。按黎毓馨的研究,钱俶建造的阿育王塔实物,多出自佛塔地宫以及塔身(或塔顶)的天宫中。

图16 雷峰塔地宫地基剖面图

佛塔地宫约在东魏北齐时期出现,初期地宫仅是一个瘗埋舍利容器的竖穴土坑,初唐之后,地宫形制逐渐转变为横穴,接近同时期地下墓室。除了舍利容器,地宫中还发现其他供养品和法器,组成塔下的仪式空间。五代时期基本承袭唐制,也是以横穴式塔基地宫为主,唯独在吴越地区,又恢复隋唐之前的竖穴式地宫,最为知名的是雷峰塔地宫。该地宫为平面方形的单室(图16),位于塔心室的正下方,四壁及底面砖砌而成,内壁边长0.6米、深0.72米,内置瘗埋供品,包括前述鎏金纯银阿育王塔一件(图15),安置之后地宫口用石板密封。地宫整体的做法,与早期竖穴式地宫在形制和概念上多有相似之处。五代之后,吴越地区延用以塔基地宫供奉阿育王塔的做法,最典型的是金华万佛塔,亦为平面方形的竖穴式地宫,内藏铜塔11座、铁塔3座。

天宫的出现较晚,在五代之前没有明确的文献记载,至今也仅有2~3例疑似天宫的发现。因此,五代之前,舍利瘗埋安置于塔基地宫为惯例,塔身则不具备此功能,更多是放置佛像或供养佛经,作为礼佛、绕塔朝拜的对象。进入五代时期,在塔身中心建构天宫作为瘗藏空间成为通例,如吴越地区的云岩寺塔、雷峰塔等,以至于全国各地佛塔中都可见天宫的例子。佛塔内部空间的建构也与过去不同,以地宫、天宫至塔刹所形成的竖向中心轴线,建构新的塔内宗教空间。上文所讨论吴越砖石佛塔的双套筒结构,正是支撑这一宗教空间的建筑框架。从实例来看,吴越佛塔中天宫的出现早于辽代、北宋、大理或西夏佛塔,因此,在唐末五代佛塔内部宗教空间重新概念化的过程中,吴越佛塔扮演了推手的关键角色。

4.3 吴越末期佛塔的“复古”

吴越末期钱俶对于振兴佛教不遗余力,一方面以复制阿育王的做法为蓝图,发展最新的营建技术、雕版印刷术和铸造技术,在吴越国境内修建大量的砖石佛塔以瘗藏宝箧印经和阿育王塔,用前所未见的手段达到镇国护法的目的。另一方面,在佛塔形式和地宫形制的选择上,钱俶有意识地回归隋唐以前早期木构佛塔形式,体现在对塔内纵向中心的强调以及竖穴式地宫的做法。由此来看,吴越工匠大费周章地用砖石建造木楼阁式塔的事实,应当也与钱俶谋求“复古”的倾向相关。就佛塔建筑而言,砖石建材的使用,可说是决定吴越佛塔发展的关键因素,也是分析吴越佛塔空间首应注意的要素。

5 闸口白塔的宗教空间

如前所述,吴越砖石佛塔的创新及由此带来的新的佛塔宗教空间概念,都反映在逐渐复杂的塔外样式和塔内纵向中心上,但如何将其带入佛教语境,理解其内外空间的关系和意义,却没有佛教文献或佛塔寺院碑文题记可循。着眼于吴越佛塔砖石材质的重要性,笔者认为尺度较小的闸口白塔,虽然是一座实心石塔,却可作为探索阅读吴越佛塔中宗教空间的代表,不论材质或尺度,都可视为吴越佛塔的“缩微模型”。

5.1 特殊尺度

如文首所讨论的,闸口白塔的尺度令人困惑,但可以确定的是,闸口白塔特殊的尺度是特意为之。

图17 房山云居寺景云二年(711)塔

中国佛教很早就有建造小型佛塔的传统,一批流行于初唐晚期至盛唐的小型密檐式石塔同样尺度特殊可为参考。这批石塔由基座、塔身、塔檐及塔刹组成,最高可达7米余,一般成对或成组出现。例如,8世纪初房山云居寺北塔四个角分别建有四座小塔(分别建于711 年、712年、722年、727年), 通高在3.52~3.7米之间(图17)。这些石塔尺度比常见的小型供养塔大,比正常佛塔小。有意思的是,小型石塔有内部礼佛空间(图18),但塔门通高一般不及1米,礼佛者无法进入其中,却可在窥探塔内之际,模拟想象在佛塔中实际礼佛的行为,达到供养祈福的目的。这批佛塔利用其特殊的尺度,提供观者具体而微的礼佛方式,也是实际佛塔崇拜的注解。同样,相对小尺度、实心、不具备登临功能却忠实表达出砖塔形式的闸口白塔,也可遵循相同的方式对其解读。同时,一如唐代密檐式石塔,闸口白塔也雕刻佛教图像,且复杂度更高,意义也更丰富。因此,在石塔的建筑形式和仿木构细节之外,可以通过检视佛塔与图像之间的关系,更深刻全面地解读闸口白塔的宗教意义。

图18 房山云居寺景云二年(711)塔内造像

5.2 建筑与图像程序

图19 闸口白塔土衬雕刻“九山八海”纹图样

图20 闸口白塔立面线图

图21 闸口白塔三维扫描模型东南面

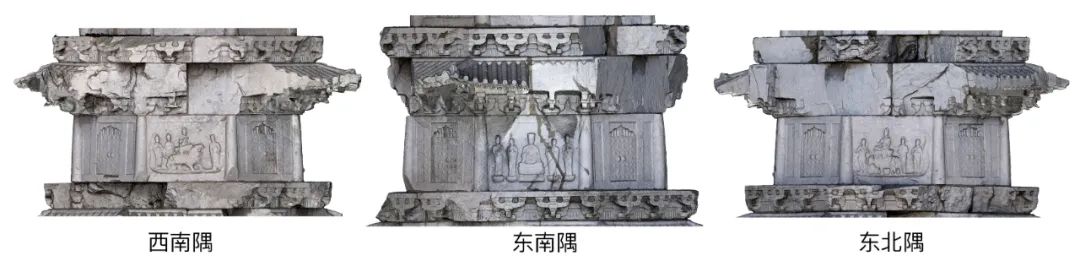

闸口白塔的台基由高大的素面基座(1.7~1.8米)和之上的土衬组成,土衬雕刻“九山八海”纹图样(图19),之上是须弥座,再往上才是塔身,约12.48 米高。塔身各层的四个正面均有方形槏柱将壁面划分为三间,正中雕出壸门,其余四隅面则不分间,雕刻佛教题材以为装饰(图20,图21)。

图22 闸口白塔第九层东南面“龙王礼佛图”

首层各隅面均雕有二尊立姿菩萨,或双手合十,或手持香炉,或手举佛幡,皆面朝西,四面八菩萨似乎在连续空间中绕行。第二层的四个隅面上刻经,由右向左,内容均为陀罗尼咒文。因此,最下两层隅面上的图像和经文,在观看时虽然需略过四个正面,但因其内在的连续性,将指引观者顺时针方向绕行塔柱。这一绕行观看模式,还出现在顶部的两层。第九层的四个隅面各刻有面朝西的三个人物伴随一条龙,最前面的人物头戴冠,手持笏板,身后两位侍从,双手持物紧随在后,有学者称之为“龙王礼佛图”(图22),四组礼佛图可看作在连续的空间中绕塔而行。第八层的四个隅面分别刻有守护四方的四大天王及附属,亦朝着西面乘云而行,同可视为在连续的空间绕塔前行。这上下遥相呼应的四层,暗示着动态和绕塔的方向,显示出闸口白塔上的图像经过特定的设计。

图23 闸口白塔第五层东南面“行脚僧图像”

中间的五层与前述四层有所不同。区别于上下四层具动态性的图像,中间五层图像中的佛教人物皆面朝观者,大部分不具有明显的行动方向。第七层各隅面皆雕有四罗汉,各个姿态不同,但构图平稳,四铺共十六尊罗汉,反映了吴越国罗汉信仰的流行。第六层隅面各有一菩萨二胁侍,主尊菩萨有的持物、有的双手结印,现状提供的细节难以辨认主尊的身份。第五层的西南、西北、东北三隅面均为菩萨三尊像,身份不明,惟东南面出现了“行脚僧图像”(图23)。行脚僧肩负经筐,上有伞盖,面向西方,手持拂尘,挥向前方的半身童子。再向下至距离地面约6~7米处,是仍在地面观看视线范围之内的第四与第三层——全塔图像最重要的部分。

图24 闸口白塔第三层东南面“释迦牟尼七尊像”

第三层各隅面分别雕刻一铺七尊像,组合为一佛二弟子二菩萨二天王,按主尊手印和持物可辨认出西北主尊为药师佛,东北为弥勒佛,西南为阿弥陀佛,东南为释迦牟尼佛(图24),这是白塔首次出现佛的形象。第四层则又是另一种布置模式,东南与西北两面各雕刻一佛二弟子二菩萨的一铺五尊像,西南和东北则是以菩萨为主尊的五尊像,皆乘于云上。东北为普贤骑象朝向西方,与之相对的西南则是文殊骑狮朝向东方,若不计东、南两正面,与它们相接的三隅面正好形成以东南的毗卢遮那佛为主、其余两面为辅的一佛二胁侍菩萨的组合(图25)。因此不同于石塔上或“朝西绕行”或个别佛像组合的布置,第四层的图像需要观者跨越联系石塔不同面向,方得以获取全貌。

a)西南隅文殊骑狮 b)东南隅毗卢遮那佛 c)东北隅普贤骑象

图25 闸口白塔第四层图像

闸口白塔现存状况限制了对所有佛像身份的辨认,但从供养菩萨绕行的首层、佛为主的第三、四层,以菩萨为主的五、六层,第七层的十六罗汉,第八层的四大天王,直至顶层礼佛的龙王,可知闸口白塔的图像经过有序的设计,同一层四隅面的图像都具有内在联系。另一方面,从图像间的垂直关系来看,第三层的主尊释迦牟尼佛、第四层的主尊卢舍那佛与第五层的行脚僧都在东南面上,若将“东南面”当作整体图像组合的“正面”应该是合理的。同时,须弥座束腰刻有“大佛顶陀罗尼”,也是从东南面的“启请偈颂”开始,最后的咒语则止于东面。水平和垂直的四隅面图像关系密切,四正面的建筑细节反而造成观看图像的不便,不禁令人好奇闸口白塔上图像与建筑的关系。如果将小尺度的闸口白塔视为这一时期发展中的吴越佛塔的“模型”,解决这个问题将对理解吴越佛塔有所助益。

图26 闸口白塔建筑与图像关系图

梁思成闸口白塔的复原图中(图20),将匾额置于第三层“南面”当心间上部,高念华的调查报告中也认为该处突出的石块,应原为支撑石匾额之处。也就是说,以建筑细节为主的东、西、南、北四面,以南面为正面;以图像为主的其余四隅面则以东南为正面(图26)。但在一个佛塔中存在两个“正面”的做法用意为何呢?是否如同之前讨论的唐代密檐式石塔,闸口白塔特殊的尺度与图像布置,旨在提供观者具体而微的礼佛方式,抑或是对实际吴越佛塔崇拜的一种注解呢?

a)现状 a)复原线描图

图27 义乌双林寺东铁塔,952年

a)东塔

b)西塔

图28 南汉时期广州光孝寺东西铁塔

有关佛塔建筑与图像的关系,另有与闸口白塔同时期建造之铁塔可供参考。义乌双林寺东铁塔建造于后周广顺二年(952),现仅存底部基台与两层塔身,复原后应为八面七级楼阁式塔,通高约6米(图27)。基台刻“九山八海”纹图样,第一、三、五、七层四正面开壸门,四隅面上则有9 尊坐佛。第二、四、六层则各面皆为坐佛,每面12尊,无建筑细节图像。整体来看,佛像之间没有特殊图像关系,也不存在图像与佛塔建筑之间的复杂关系。另一同时期实例为南汉时期广州光孝寺东西铁塔,为四面七级楼阁式塔,每层每面中央有一大龛供一佛,其余空间则布满供有坐佛的小佛龛。其中东塔一层四面的四佛分别为释迦牟尼、阿弥陀佛、弥勒佛、药师佛(图28),与闸口白塔第三层的四佛相同。然而,光孝寺塔仍是五代以前的做法,在塔身上雕饰千佛,不追求图像与建筑之间的特殊关联。闸口白塔的建造者舍弃了上述两种普遍的做法,呈现出特定的图像空间布置,以及图像与佛塔建筑关系的特殊性,定非出于偶然。

图29 闸口白塔建筑与图像关系设想图

笔者认为闸口白塔雕刻的图像与建筑可比拟为实际内外双套筒的结构关系,也就是将四个(建筑)正面视为在塔外,四个(图像)隅面在塔内(图29)。这八个面建构出塔内外之间的想象空间,提供给观者在随着第一层供养菩萨绕塔时,可以想象进入佛塔中,然后从最底层登级的可能性。先登上第三层逐一向四佛礼拜,再上至第四层,绕塔至东南面礼拜毗卢遮那佛以及胁侍的文殊和普贤三尊像,接着逐层礼佛旋绕往上,直到第八、九层,随着镇护石塔的天王与龙王绕行佛塔。闸口白塔的特殊尺寸以及繁复却有系统的图像,提供观者在绕行佛塔之际如此这般想象的可能性。再者,仿木构精准细致的表现,也增强绕行者模拟实际绕塔经验的真实感。

5.3 虚拟空间

图30 闸口白塔立面图

按梁思成测绘时推测,闸口白塔总高为14.117米,总高的二分之一约位于第五层,即石塔的中间层。此外,傅熹年也发现,不论是以第五层的面阔还是首层柱高为计算塔高比例的模数,塔的中心位置也都落在第五层(图30)。即就该塔的建筑比例和设计模数而言,第五层都是整个塔中最重要的一层,这与全塔最重要的毗卢遮那佛图像所在的第四层有所出入。但从整体图像配置来看,第五层东南面所刻的“行脚僧图像”(图23)确实是石塔中最为与众不同的,当具有特殊含义。

图31 北宋开封繁塔行脚僧像

图32 北宋张择端《清明上河图》中的行僧

吴越国时期的10世纪正是“行脚僧”图像流行的时期,与当时佛教求法、传法活动的活跃不无关系,学者已多有讨论。特别是玄奘取经逐渐成为行脚僧的原型,被加以神格化,出现在特定求法场景的佛教图像中,敦煌壁画和藏经洞出土的材料中都可见到。其实,“行脚僧”作为绘画题材,唐代早已出现,《历代名画记》有唐长寿寺佛殿吴道子所绘“行僧像”的记载。到了五代北宋初年,行脚僧也被单独作为图像母题(motif)使用,如北宋开封繁塔有作为供养使用的行脚僧像(图31),并刻有建塔捐献者姓名和年月。另一方面,北宋张择端《清明上河图》中也描绘了行僧的形象(图32),反映当时常可见到游方求法的僧人,表现的不是求法,而是僧人在喧嚣市井中“行走”的含义。出现在闸口白塔建筑中心的行脚僧,缺乏取经求法相关元素的组合,当是单纯的供养图像。其面朝西,呈行动姿态,从整座塔的图像组合和配置视之,更像是一位正在绕塔而行的僧人,与白塔上其他动态性图像的动向一致,似乎在闸口白塔虚拟的想象空间中,替代仅能在地面绕塔的观者,逐层礼拜诸佛像,绕行而上。

6 立体宗教空间的营造

讨论过闸口白塔之后,再回头审视吴越砖石佛塔,就能理解当时工匠在缺乏木构楼阁式塔为原型的情况下,如何构思塔身结构和塔内外之间的空间关系。其中建筑技术的创新是必要条件,而建于957 年的闸口白塔则为之后吴越佛塔的兴建制作了一件重要的参考物,或称一件“模型”。

图33 雷峰塔塔基基座表面雕刻“九山八海”纹饰

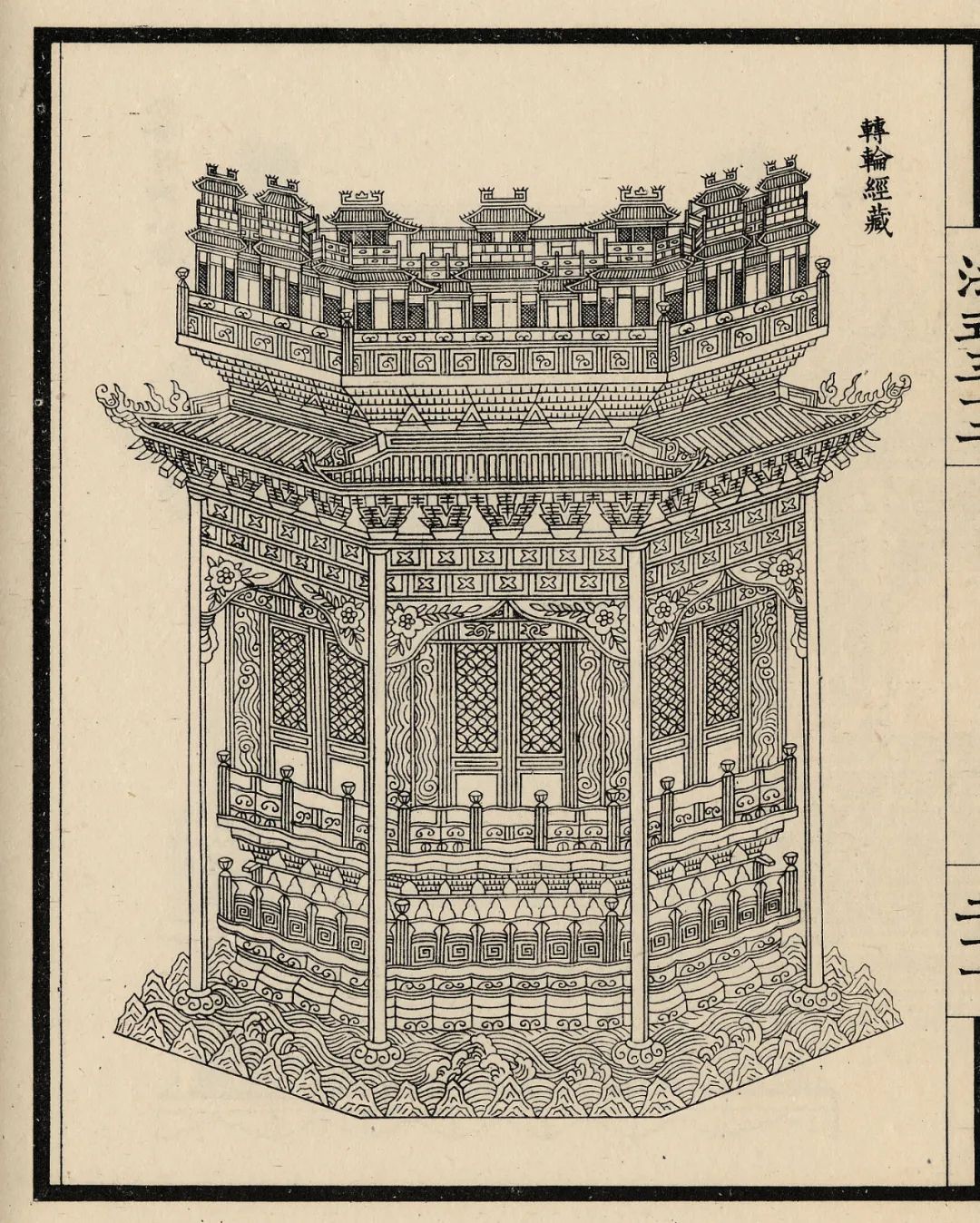

图34 《营造法式》转轮经藏图样

有关吴越佛塔塔内瘗藏文物,已经坍塌的雷峰塔提供了至今最为清楚可靠的材料。建于972 年的雷峰塔是一座八角五级木檐砖身楼阁式塔,2000—2001 年遗址发掘时展露了东侧保存较好的塔基基座,形制为双重石砌须弥座,表面雕刻“九山八海”纹饰(图33)。塔基土衬雕刻“九山八海”纹,是吴越佛塔的特征之一,但现存的例子多见于石塔或铁塔等尺度较小的塔,而非实际佛塔。北宋李诫于《营造法式》“石作制度”中提到“土衬……外周四侧作起突宝山,面上作出没水池”。但形制与吴越地区所见“九山八海”纹更为接近的是卷三十二中“转轮经藏”的图样(图34),属小木作的范畴。《营造法式》成书于北宋末期,不足以代表这类波浪纹在吴越时期使用的状况,但雷峰塔将双重基台表面雕刻成“九山八海”纹样,很有可能是参照了当时尺度较小、并同在杭州的闸口白塔或灵隐寺双塔。纹样也可以作为实际佛塔以小塔为参照的间接证据。

如前讨论,雷峰塔为双套筒结构(图11),一层塔心室正下方为地宫。从坍塌的塔身中,还发现大量文物,证实雷峰塔塔心建有瘗藏供养品的天宫。其实,雷峰塔共出土三件阿育王塔,除地宫中完整的鎏金纯银阿育王塔,天宫中还有两件,一件纯银质,另一件为铜制,出土时均已残破,内里是否藏有舍利不得而知。发掘中还发现了藏经砖,其中藏《宝箧印陀罗尼经》,即所谓的“雷峰塔藏经”(图14)。根据倒塌遗迹推测,藏经砖只砌在塔的顶层。也就是说,雷峰塔的塔心位置,从地宫、天宫至支撑塔刹的顶层,共同构成佛塔的垂直中心。此外,根据《宝箧印陀罗尼经》,若将宝箧印经纳入塔中,此塔即成七宝所成之塔,等同奉藏三世如来之全身舍利,若有人“对此塔一礼拜以围绕,种种苦难必得解脱”。藏有宝箧印经的雷峰塔,自然是用以绕行,除了塔外的副阶周匝,塔内的双套筒空间结构,也提供供养者入塔、以塔心为中心逐层绕行的空间,实现了在闸口白塔仅能依靠观者想象完成的虚拟现实。至于如何在塔内登级而上,由于雷峰塔的倒塌已无从考证。所幸云岩寺塔还大致保存原始的塔内空间,或可解答疑问。

a)弥勒佛五尊像

图35 云岩寺塔第二层天宫出土木经箱石函

b)阿弥陀佛五尊像

图35 云岩寺塔第二层天宫出土木经箱石函

云岩寺塔建成于961 年,仅比闸口白塔晚几年,内部7层,由塔心室和回廊构成(图7),每层在回廊处有木楼梯供登楼。1956 年修缮时,在第二层、第三层、第四层塔心室顶部分别发现天宫,瘗藏阿育王塔、佛像和各式供养品。其中第二层天宫的“鎏金镂花包边楠木经箱”,发现时箱内的佛经已朽毁。木经箱原置于石函之内,石函(图35)的四边各有一佛二弟子二菩萨的五尊像浮雕一铺,主尊分别为释迦牟尼与弥勒佛各居两侧,药师佛与阿弥陀佛则分居前后,四尊佛像的排列与闸口白塔第三层四隅面的四佛相同。整体来看,云岩寺塔中由建筑与图像所建构的空间关系与闸口白塔相似,也是建筑在外、佛像在内,当供养者入塔内顺着佛塔内外套筒之间的回廊绕塔而上时,亦是对瘗藏于天宫内的佛像、舍利和供养品的礼拜供养。

图36 瑞光塔第三层塔心天宫宝幢木函上绘四大天王之一

图37 瑞光塔第三层塔心天宫珍珠舍利宝幢中心八角经幢

如果把研究对象扩及至北宋初的瑞光塔,亦可观察到吴越地区砖石佛塔入宋之后的延续发展。如前所见,瑞光塔是八面七级木檐砖身塔,始建于北宋景德元年(1004),1978年和1980年两次修缮工程中,分别在该塔的第三层塔心与第二层塔壁中发现瘗藏文物。其中第三层塔心发现长方形天宫,当中除各式金铜坐佛之外,还有铜制阿育王塔大小各一座。同时还发现一件高123厘米的宝幢木函(图36),四面各彩画天王一尊,令人想起闸口白塔第八层四隅面上浮雕的四大天王。木函之内藏珍珠舍利宝幢一件,宝幢中心有一八角形经幢(图37),内身中空,内置葫芦形小瓶,藏舍利九颗。幢内还有折叠的汉文及梵文的《大随求陀罗尼经咒》各一张。

瑞光塔同样采用双套筒的结构,但内筒塔心为实心,下五层为回廊式,顶上两层塔室空间连成一体(图13)。各层间有木楼梯供上下,形制上与云岩寺塔相似,其空间结构从外至内依次为佛塔建筑外壁、回廊、实心塔心、塔心中的天宫、藏于天宫的佛像,以及最中心的舍利和经咒。瑞光塔建于11世纪初,似乎总结了吴越地区砖石佛塔建筑从钱俶掌理国政、振兴佛教以来的发展,除了结构上的创新之外,更发展出由建筑、图像、舍利瘗藏有序建构的空间关系,提供给礼佛者一个完整的绕行礼拜的宗教环境。有意思的是,1965年瑞光塔初次调查报告中提到,在第一层东面外壁内发现了一个孔道,其中放置了许多僧人形貌的木俑,报告仅发表其中两件木俑的照片(图38),高度分别是29.5厘米和38.5厘米。关于这批木俑,报告中作如是描述:“这些木俑的排列方式是成上下二层相叠,每层以两个木俑并卧,一对对头足相抵地顺次纵联,木俑与木俑之间都用石膏联结,似乎连续绕塔一周。”若报告所述无误,这些隐藏在塔壁中绕行的木俑,似乎就像是闸口白塔首层四隅面成对的供养菩萨,任何信徒不管是在塔外还是塔内,都随着他们绕行,然后登楼而上。

图38 瑞光塔底层东壁内发现的僧形木俑(左、右两尊)

瑞光塔所体现的宗教空间,确实在半世纪前已表现于闸口白塔由建筑与图像建构出的虚拟现实,闸口白塔二层的陀罗尼咒文可视为佛塔的神圣中心,围绕此中心的是各层的佛像,为第八层的四大天王所镇守,四隅面的图像与四正面的建筑间形成环绕佛塔的空间,如同第五层行脚僧所呈现的,供养人随着绕行的菩萨,逐层绕塔而上。闸口白塔或许就如梁思成所言,是一件具体而微的模型,将吴越同时期砖石佛塔从里到外多层次的空间压缩其中。

7 吴越佛塔:新的典范

上述分析将闸口白塔作为解读吴越砖石佛塔的模型,有射箭画靶之嫌。但从建造时间来看,闸口白塔确实早于其他吴越砖石佛塔,尤其本文主要分析的几座佛塔都在吴越中心区域。当钱俶在955年开始全面推动包括铸造阿育王塔、刻印《宝箧印陀罗尼经》等佛教事业之际,吴越地区出现新的佛塔概念,推动新的砖石技术,孕育了闸口白塔,以及之后具备新特征的吴越佛塔,这样的历史发展并非不可能。更重要的是,闸口白塔的材质与尺度,给予佛塔新的表现方式,诱发关于佛塔不同的想象空间。但要在想象中将实心的石塔看作具有空间层次和内外关系的佛塔,还需要使用不同的视觉方式。

过去关于佛塔的研究多将建筑与其他佛教元素(比如图像、舍利等)区别开来,当作不同的研究课题,对闸口白塔亦是如此。尤其是闸口白塔仿木构细节和比例之精确,被认为是填补这一时期木构建筑历史的重要例证,反而忽略了石塔尺度缩小以及佛教图像的意义。

7.1 砖石材质的佛教视觉文化

图39 曹天度塔,466年

图40 洛阳永宁寺塔复原图

魏晋南北朝以来,确实有无数雕刻着不同佛像题材的石塔(图39),但实际上佛塔通常只在塔身局部造像以为装饰,从未在塔身如是满布浮雕造像。早期高层佛塔,如北魏洛阳永宁寺塔(图40),仅在一层塔内设像,塔身无佛像装饰。但这不妨碍佛教徒出资供养塔身满布佛像的小佛塔——一种在实际造塔时仅存在于想象中的理想模式。在中国中古时期的宗教视觉语言中,这种表现十分常见,举例来说,敦煌经变画对讲经法会的描绘,一般都将佛、胁侍菩萨和众多的供养菩萨画在佛殿外的露天空间而非佛殿之内,众人聚精会神地听佛讲说佛法。人们不会将壁画中的视觉表现误作现实,但在佛教语境中,这些经变画将观者脑中的“视觉想象”外化,同时也赋予实际佛寺建筑更丰富的宗教意义。

图41 邯郸常乐寺北宋砖塔僧人启门图像

再者,唐末五代时期也是仿木构墓葬兴起之时,北方从河北、山西至关中地区,南方从四川的前蜀到南京的后唐,陵墓中均有表现。其中,砖雕“启门”图像为此时普遍流行的图像之一,暗示在砖雕的门扉之后,还有另一个空间。无独有偶,相同的启门图像也在唐末之后越来越多地出现在砖塔上(图41)。为避免塔壁砖构受力过于集中,砖塔各层所辟门窗与实墙位置会错落变化,未能辟门窗的塔面做成假门假窗是普遍的做法,但“启门”图像似乎更进一步暗示假门之后可进入的空间,让砖石在观者的视觉想象中变得可穿透,增加空间的深度。

图42 山东青州段村石佛寺的天宝二年(743)杨瓒造像塔

闸口白塔所采用的视觉语言和对于佛塔材质的想象,应放置在大的历史背景中理解,而它的特殊尺度亦是服务于这样的视觉想象。之前提到盛唐时期出现一波建造密檐式小石塔的风潮,最特别的是,这批小石塔在塔基之上的一层塔身做缩微佛塔形式,其上则放置多层塔檐,模仿密檐砖塔结构。相较真实密檐式塔动辄数十米的尺度,这类小石塔高度仅2~4米,最高者也仅7米左右。然而,塔身的刻铭对塔的描述却丝毫不局限于小石塔的实际尺度。山东青州段村石佛寺的天宝二年(743)杨瓒造像塔(图42),残高263厘米,修复后总高350厘米。塔铭描述建塔的过程时,却将之形容为高耸入云的大塔:

设无遮供请有缘人,栈镫俱施,槔阁兼设;临万仞以俯视,□□□□直立。峨峨风刹,随风律以翱翔;帟帟龙龛,□□云河而霮䨴……其词曰:岹岹峣峣,薄天涯兮窥赤霄;彤彤昽昽,暎河宫兮入桂蕞;下临地府兮镇固,上参云汉兮冥濛;千龄万代兮不朽,群飞众类兮斯同。

按此供养的思路,同时考量闸口白塔所具备的复杂建筑细节与图像配置,缩小的尺度在更容易放大吴越时期佛塔的新功能与意义的同时,并不消减其所具备的神圣性。

8 结语

吴越佛塔的兴起与该地区佛教的兴盛、吴越末期钱俶推动的佛塔崇拜不无关系,但怎么建、用什么建材,是延续传统形式和结构,还是另谋出路,则是需要考虑的问题。多种因素之下,唐宋交替之际木构高层建筑的衰落,促成吴越发展砖石的契机。但砖石不同于木材的特性,不管是构建仿木构还是营造内部空间,都促使建造者寻求新的技术和方式。兴建于吴越地区中心、钱俶振兴佛教初期的闸口白塔,以独特的方式,见微知著地建构出吴越佛塔的宗教空间和意义。多角形双套筒所组成的建筑与图像的关系、建筑与图像之间形成的虚拟回廊、连续的垂直空间,以至于最中心的陀罗尼经文等,营造出塔内有序的神圣空间,提供了入塔绕行礼佛而上的想象,通过闸口白塔微缩的建筑形制传递于绕塔的礼佛者,成为吴越砖石佛塔最重要的空间语汇与建筑特征。这也提醒我们,建筑学上考虑的材质、建造技术、结构方式等问题,与佛塔的空间设计、功能、意义有着千丝万缕的联系,也是未来应该持续研究的课题。

(本文初稿写于李路珂老师的讲座邀约,于2021年11月11日以“吴越佛塔的建筑、图像与舍利瘗藏”为题,在清华大学建筑学院线上讲座中报告。图版部分,魏祝挺、张剑葳、朱己祥老师以及周孟圆提供照片,特此鸣谢。)

注:本文作者林伟正为美国芝加哥大学美术史学系副教授,博士,主要从事中国美术史和建筑史研究。本文原标题为《闸口白塔:吴越佛塔的“缩微模型”》,全文原刊于《建筑史学刊》2022年第2期,澎湃新闻转刊时有删节。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司