- +1

恢复“雪山精灵”的家园需要几步?

原创 赵铭石 山水自然保护中心

*本文来自于“一路青山·生机森林——多重效益森林保护与恢复”项目分享会,大自然保护协会(TNC)中国项目 生态修复项目总监赵铭石老师的分享。

滇金丝猴是我国已发现的四种金丝猴之一,也是云南最具代表性的珍稀物种之一。因其独特的外表,吸引了大量的关注。滇金丝猴分布在金沙江和澜沧江之间的云岭山脉,这片狭长的区域最北到西藏芒康,最南是云龙天池保护区。研究表明,滇金丝猴是一种高度社会化的灵长类,目前的种群约为24个,仅3000多只。主要活动区域在海拔2800m以上,甚至近4000m。适宜栖息地是以云杉、冷杉、铁杉、华山松为优势树种的针叶林或针阔混交林。因此,它们也被称作“雪山精灵”。

滇金丝猴 摄影/张志云

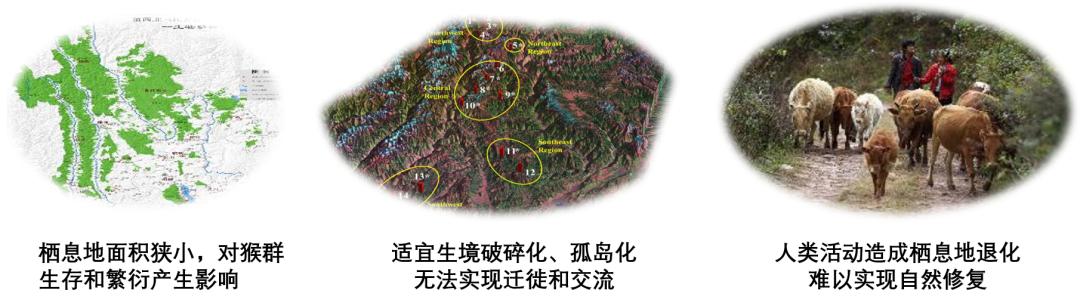

滇金丝猴目前面临的主要威胁是栖息地丧失。一方面,栖息地面积狭小。从芒康到云龙,原来只有3-4个保护区,保护区面积也仅仅为6000-7000 km2。另一方面,栖息地高度破碎化和孤岛化。在南部的保护区更是如此,连片的森林非常少。而由于人类活动的影响,这些栖息地的恢复比较困难。我们在呼吁栖息地恢复的同时,又不断向栖息地索取。在天然林保护工程之前,砍伐、开荒、采集等频繁的人类活动,导致栖息地很难自我修复。所以,我们期望通过筛选滇金丝猴的迁徙廊道和潜在栖息地,开展多重效益造林,促进区域植被向顶级群落演替,扩大种群生境范围,实现迁徙和交流。

当前滇金丝猴栖息地面临的主要威胁

滇金丝猴在90年代便得到了保护工作者的关注,一系列的保护工作也在陆续开展。在此基础上,大自然保护协会、绿色环境发展基金会、中华环保基金会等组织于2015年共同启动了“一棵树再造故乡”项目,在老君山区域进行了一系列的尝试性工作。2016年,大自然保护协会与云龙和兰坪两个保护区合作,寻找种群周边的廊道或微廊道,并进行修复工作。2019年,在云南省林业和草原局的支持下,多家单位共同发起成立以滇金丝猴保护为主体的全境保护网络,栖息地修复被明确为该网络最为重要的工作。特别是,在破碎化严重的南部片区。2019年,大自然保护协会和云南省绿色环境发展基金会以及蚂蚁森林合作,滇金丝猴栖息地植被恢复项目成为蚂蚁森林第一个在生物多样性热点区域的生态修复项目,并引入了华山松、云杉等高山针叶树种。2020年,白马雪山、云岭和云龙天池三个保护区同时开展植被恢复的工作。目前,累计完成的栖息地约16,000亩。

滇金丝猴栖息地植被恢复项目发展

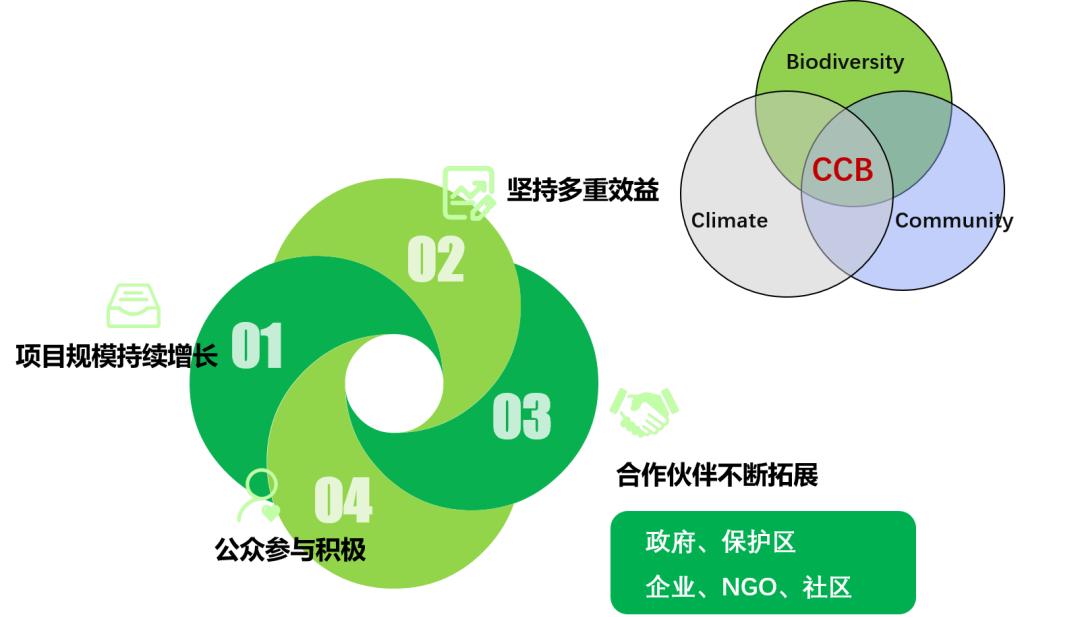

从开始的尝试性工作,到现在既有植树造林,又有生物多样性保护和社区参与,各式保护项目的规模越来越大。在此过程中,我们始终坚持多重效益。我们早期在林业碳汇项目中,将CCB标准作为考核性指标,对项目进行评分,而CCB标准便体现了多重效益。在滇金丝猴栖息地项目中,我们的设计以当地为出发点,寻找适应当地气候的方式,同时讨论项目对社区的益处,最终回归到物种保护和物种所在生境的保护。这一路上,我们的合作伙伴不断拓展,以林草局为代表的政府、落地的保护区、NGO、企业、信托机构和社区等等都参与其中。

CCB标准体现了多重效益

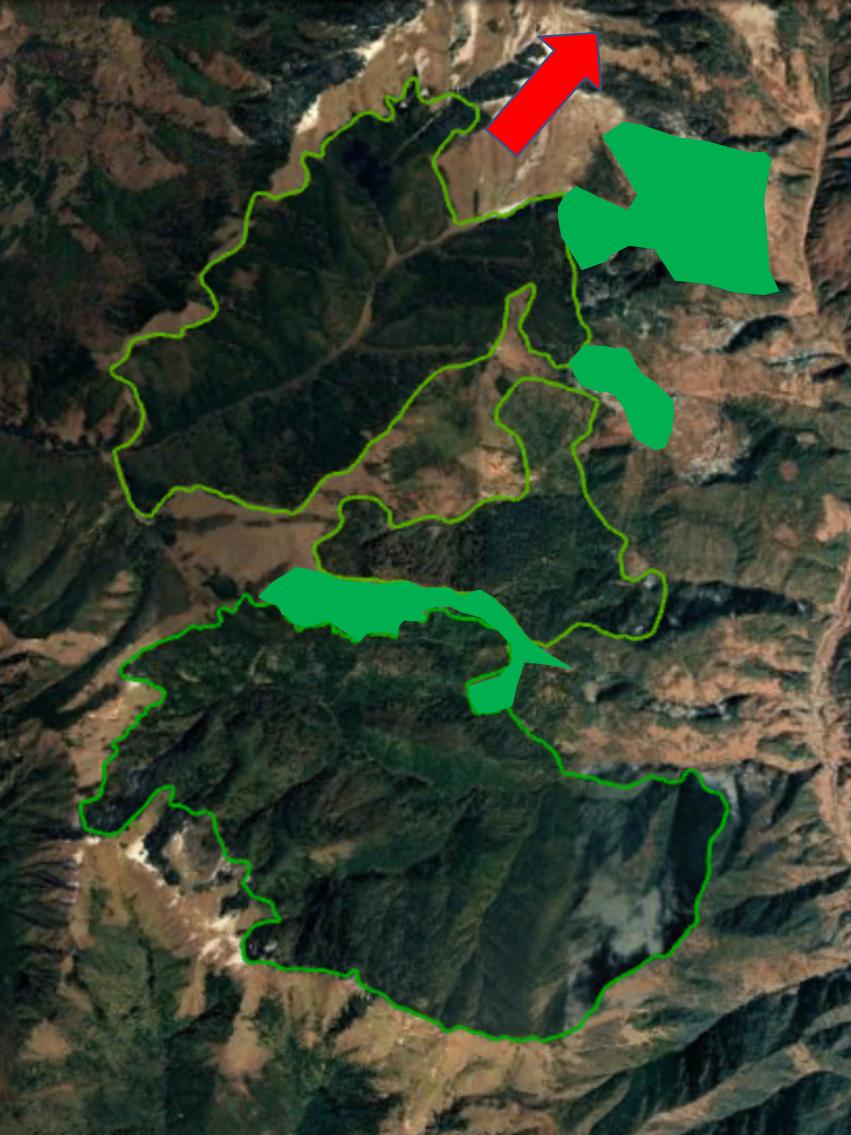

接下来,跟大家分享两个例子。第一个例子是啦沙山片区的工作。啦沙山位于龙马山北部约10 km。1998年,原有栖息地已被纳入采伐指标,但那年夏天的长江中下游大洪水的到来让它等来了天保工程的启动,留下了弥足珍贵的不足10 km²的栖息地森林,而当时的滇金丝猴仅剩150只左右。2015年,在大理大学黄志旁老师的带领下,我第一次前往该区域。黄老师介绍,过去十多年中,兰坪云岭自然保护区、大理大学等机构一直在积极地开展保护和研究工作,猴群的数量得到了可观的增长。这个成果非常令人兴奋,同时又使得栖息地狭小的现实问题更加突出。

猴群个体数量不断增加,而栖息地还是原来一条不足10km²的沟谷,其面积远远不够,对滇金丝猴的行为和繁殖都产生很大的负面影响。为了改善这一情况,我们很自然地想到廊道建设,让这里的猴子与附近的猴群建立联系,既能够扩大生境范围,也能有助于种群之间的交流。最近的种群是南端的龙马山,然而南部两种群活动范围之间是巨大的沟谷、公路,以及相对密集的居民点,都意味着短期难以实现种群间的交流。我们不得不转变思路,优先考虑这一个猴群的生存问题。这个过程中,我们识别啦沙山北部区域依然有保存良好的小片森林,也符合猴群的生存条件。于是,从连通猴群现有栖息地与潜在栖息地方向入手,开始规划和建设这些类似于毛细血管的森林廊道。截至目前,我们已经完成了约3000亩的种植。可喜的是,去年兰坪保护区观察到,猴群已通过尚未长成的林地,前往周边林区进行活动。

啦沙山廊道建设:建设前(上),建设后(下)

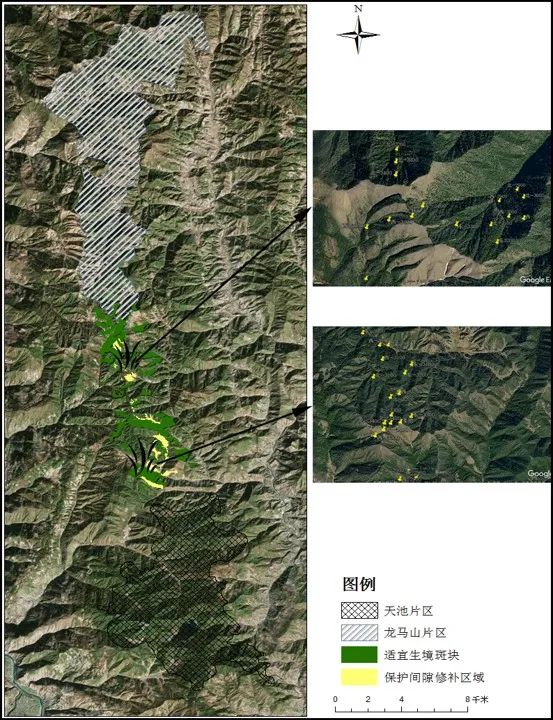

第二个例子是云龙天池保护区龙马山片区和天池片区之间的栖息地廊道修复工作。云龙天池保护区是滇金丝猴分布的最南端,其分布特点是沿着云岭山脉的主脉,大致被分为了相隔约11 km的南、北两片区,而这部分区域并不在保护区范围内。保护区很早就注意到了这点,2015年发现南部天池种群后,他们在开展保护工作同时也迫切期望南北两区域能够实现物种迁徙的连通,尤其是对于数量稀少的滇金丝猴。南、北两片区之间11km的潜在廊道区域当时存在着许多破碎化的森林,同时也散落着很多土地退化沦为牧场的高山草地,在高强度放牧压力下,乔灌一直得不到自然恢复的空间。如果能把这些破碎的森林连接起来,并逐步修复退化的土地植被,不但能够修复和恢复森林生态系统,对于物种的交流迁徙也意义重大。

我们围绕龙马山种群的工作开始于2016年,如何去解决现实的林牧矛盾,选择合理而科学的恢复区域是我们面临的主要挑战,我们与保护区耐心地反复梳理这片区域,了解当地居民的生产生活需求,把项目落实到山脊线周边的一个个区域,期望这些工作能够逐步把原有的林地连通起来,让猴子踩着这些“踏脚石”去寻访远方的亲友。同时,围绕生态保护和修复,充分听取周边社区村民的建议和想法,也引入其他社区项目来助力生态修复的实现。截止21年底,我们已经在廊道区域陆续修复了5500余亩土地,种植的树种包含华山松、云杉、冷杉等,当地居民的参与使得项目也有效助力了当地的脱贫攻坚。近年来,随着脱贫攻坚和乡村振兴工作的逐步展开,当地居民也在逐步改变原有的生产生活方式,还有一部分人生态移民至至县城周围,也给了项目开展减轻了一定的压力。目前,在龙马山-天池廊道中已经种植了5500多亩苗木。同时,我们也率先开始对这片区域进行生态监测,监测到修复区内雉类活动愈发频繁。

龙马山—天池生物廊道植被恢复

接下来介绍整体的项目成果。首先从直观的造林方面,项目的造林成效基本达到了预期,成活率约为70% - 80%。为了防止树苗被牲畜踩踏和啃食,我们因地制宜地为每一棵苗木安置了木桩+小围栏的保护装置。特别令我欣慰的是,2016年种植的华山松百日苗,经过每年的监测、补植、巩固,平均高度达到了1.5 m左右,而这部分成效最好的树林目前已有约400多亩,期望以后能越来越多,多多益善。

在社区方面,我们依托于当地社区开展种植周边生产,使得当地居民通过参与育苗、种植及管护,提高了收入。同时,在云龙和兰坪搭建的临时苗圃,也为当地居民提供技术培训,让他们参与到项目中,认识所在的家园,使得社区能够进一步深入项目。在此过程中,社会各界投入了大量的资金。预计项目结束时将超过3000万元,而其中大部分将由当地居民获得。

此外,在公众传播方面,通过互联网平台,我们也不断扩大影响,和更广大的公众建立起了桥梁,也让更多人了解这个项目和区域。初步估算将有8万人参与造林及森林管护活动,这对于今后的保护和社区工作都非常有利。在生态监测方面,目前我们主要关注昆虫、雉类以及苗木长势等方面。

总体而言,七八年内,我们已经完成16000多亩的造林,营造的苗木超过了1200万株,成活率高于70%,预计营造的苗木可以吸收36万吨二氧化碳。

栖息地植被恢复项目成果

最后,希望和大家分享保护工作中的难点和挑战。第一,短时间内,依然难以完全解决“林牧矛盾”,后期管护依然需要不断加强;第二,目前已开展的项目亟待通过生态监测有效评估栖息地修复成效,并对未来规划进行指导;第三,进一步完善栖息地修复规划设计,筛选关键廊道和潜在栖息地等优先区域,对未来项目的长期开展提供前瞻性的规划;第四,引入新技术,克服高海拔造林冬春季节干旱、苗木成长缓慢等技术难点;最后,这个过程是长期的,应当继续加强和拓展合作模式,政府、企业、NGO以及当地居民的参与和社会公众的关注也尤为重要,项目的推进和成功既离不开可持续的资金支持,也少不了公众的支持和当地居民的参与认可。

摄影/李延鹏

一路青山·生机森林——多重效益森林保护与恢复”项目分享会由山水自然保护中心主办,并得到了中国绿化基金会和广汽丰田的指导与支持。大自然保护协会(TNC)、IUCN中国代表处、云南云龙天池国家级自然保护区、京西林场、山水伙伴文化发展有限公司、保护国际(CI)等单位的代表,以及北京大学、北京林业大学、北京师范大学等单位的专家参加了分享会。

原标题:《金丝猴日 | 恢复“雪山精灵”的家园需要几步?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司