- +1

那段消声时代 | 用《杀戮演绎》《沉默之像》重新唤起回忆

原创 凹凸镜DOC 凹凸镜DOC

|作者:张嘉栋

|编辑:禾

当历史随着记忆的消逝而逐渐退出视野,关于历史如何被记载的问题变得十分突出,而如何描述历史又如何变得可能?在其中,我们看到历史如何成为掌握话语权的位居高位者手中的武器,对历史事实的扭曲与篡改。

我们同样看到,历史如何在一种表演与口述的形式下被反复再现,被害者被动地回忆着可怕的过去,历史的再现犹如幽灵般来回飘荡,恐惧随即而来,记忆被重新唤起。

在笔者看来,坦白地讲,《杀戮演绎》和《沉默之像》从来都是同一部电影,它们所叙述的是同一个历史事实。如果将其割裂开来,显然只能从各自的内容去进行探讨,但对于笔者在前文所提及的关于历史如何被记载,如何被描述的问题的探讨将变得十分困难。

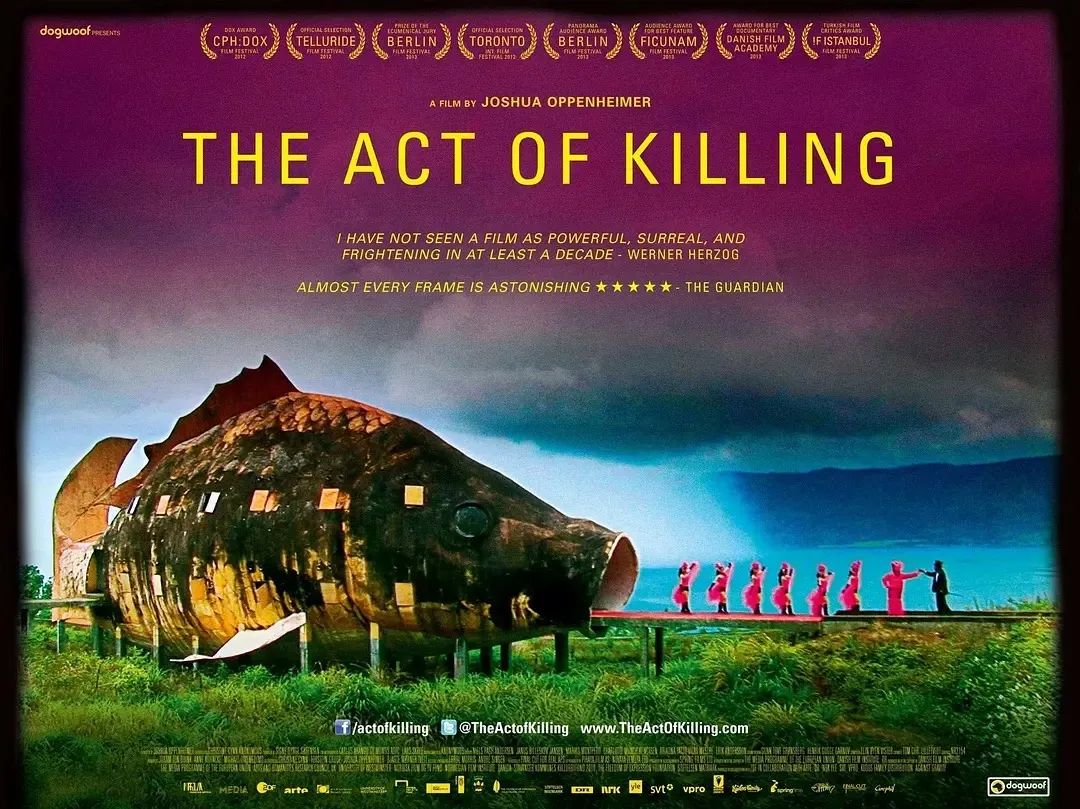

《杀戮演绎》海报

《沉默之像》是前者的延续,但我并不想仅仅从客观层面上将其分为两部独立的电影来看,我更想从一种更为内在的层面, 即从事件本身,从历史本身,从我们所面对的现实本身出发,将两部电影看为一个整体。一个事件的完整性无法通过割裂为两部电影而成为一种割裂的历史,因为历史的主体存在在其中。

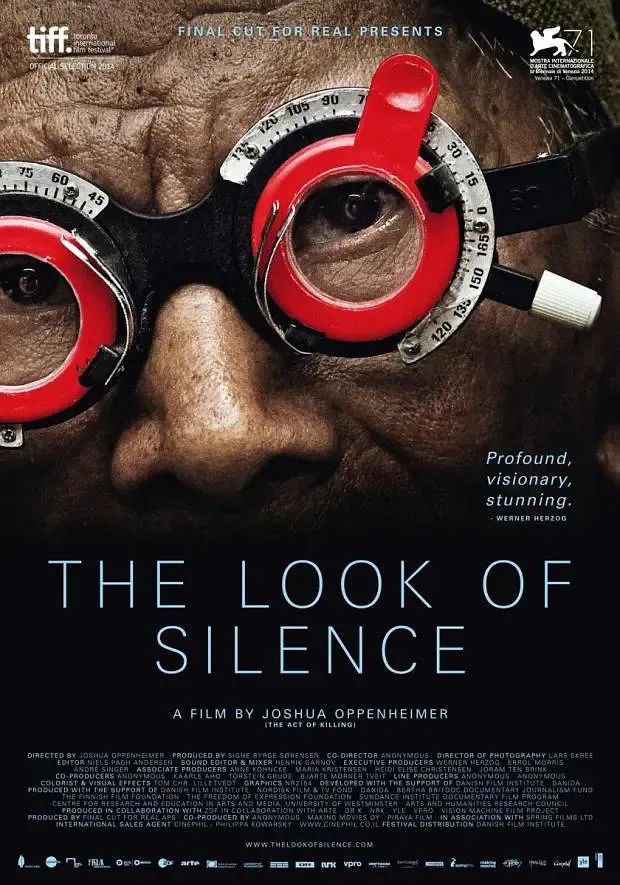

《沉默之像》海报

《杀戮演绎》中作为事件主体或称为历史主体的近乎成为消失的主体,意即他们没有说话的权利,似乎消失在整个事件当中,成为杀戮者口中的那位「不是因为他们不想复仇,而是他们不敢」的人,从这一层面上看,《沉默之像》成为一个证据,一个补充,它是 「被杀戮者的亲属」并未失声的证据,同时也是对历史事件正发生以及如何发生的一个补充。

遗忘的历史

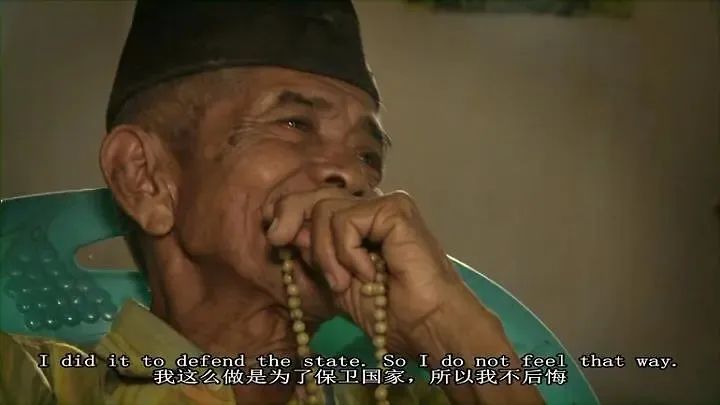

历史作为一个事件如何被篡改、被扭曲且如何被工具化,过往的经验难以被分享、被体认、被传递,在此种语境下,「我们还能做什么」的问题被放置在我们面前。在影片当中,我们反复看到杀戮者们钜细靡遗地描述着杀戮如何进行,采取何种手段,在他们的脸上看不到恐惧,看不到忏悔, 看不到怜悯,只有洋洋得意的笑容和坚定的意识形态——他们从始至终认为自己正在做一项值得他们骄傲的任务。

同样地,作为历史主体的被杀戮者在一种线性的时间当中变得沉默,变得不再言说,因为他们已经死亡,他们停止说话。而杀戮者们借用权力编造历史,将其作为一种意识形态的宣传手段进入学校,进入教育,对本就缺失经验的年轻一代灌输虚假的历史。

《杀戮演绎》剧照

在此,我们需要提及《沉默之像》当中Adi的儿子,一个在学校接受虚假历史教育的孩子,当他的父亲告诉他这一切都是谎言的时候,我们看到了儿子的反应。他陷入了一种停顿的状态。当权者掌握话语权,对历史事件进行构建,将其放置在教育体系之内,一定程度上使得从未经历过历史事件的年轻人成为谎言的奴隶,成为当权者操控意识形态的客体,成为缺失对事实与真相具备某种辨别与探寻能力的「弱势群体」。施暴罪行的主体被置换,原先本已沦为沉默之群体的他们变得更为失真,真相与谎言的界线被模糊,被替代,被转化。似乎,真相变得触不可及,然而,我在此仍要提出,影像在如今还能做什么?它是否可成为一种工具,一种能将我们带入、靠近某种真相的工具。

对缺失经验的主体进行一定程度的思想灌输,我们可称之为将一种陌生的经验置入此时茫然失措的主体,一种大他者的介入,使得「本我」的消失造成一种从根上散发出的恐惧,弥漫身体,恐惧占据目光,投向不知何处的未来。就像影像所传递出来的那样,通过课堂,通过教师的叙述,通过教育为孩子们所传达出来的信息,足以使得原本缺失经验的主体对虚假真相的全部吸收。

《杀戮演绎》剧照

随后,当父亲说「那都是谎言」的时候,在孩子的意识当中,出现了某种裂痕,某种由虚假和谎言所构成的坚固的石层开始出现了一道裂缝,这道裂缝,成为了光的入口,在光的某种照射下,独立思考的能量由此而入。同样作为一种缺失的经验进入孩子的意识,搅动着原本一团浆糊的思想泥沼。

记忆作为一种历史的承载物,在记忆消退的同时,历史事实变得更为难以把握,之所以提及 「遗忘的历史」或许可从另一层面上探讨,意即「历史的遗忘」,人类对历史的遗忘能力使得人类社会不断踏入错误的境地,其背后所呈现出来的关于人类社会如何不再存在暴力和杀戮的问题变得不再可能,诚如黑格尔所言,人类在历史中得到的唯一一个教训就是,人类不会得到教训[1]。

《杀戮演绎》剧照

在场的记忆

在此情形下,记忆的回归,且应当是缺席一方记忆的回归和在场变得极为重要,其所涵盖的意义极其深远。它是历史在某种意义上的再现,他们谈论恐惧、残暴、沉默以及悲痛的记忆,他们探寻一种真相的回归。在现实当中,作为被杀戮者的一方,始终延续著作为弱势群体的存在,任由权力摆布,任由虚假的真相对他们进行无尽地挞伐。

缺席一方记忆的回归在某种程度上与杀戮者们所希望呈现的「历史现实」相互冲撞,溅出火花,撕开原本自认为坚固的石层,开出裂缝,真相的曙光穿透裂痕,将其影子投射在我们面前,一 切变得不再单一,不再只是杀戮者们所希望呈现的景象。

《沉默之像》剧照

我们看到,杀戮者们的嗅觉多么敏锐!他们深知存在着这样一个群体,不同于以往沉默的群体,他们议论纷纷,他们拒绝历史。他们所议论或者称之为寻找的,是真实的历史。他们所拒绝的历史,是被扭曲、被构造、被篡改、被利用的历史。他们要拿回话语权。

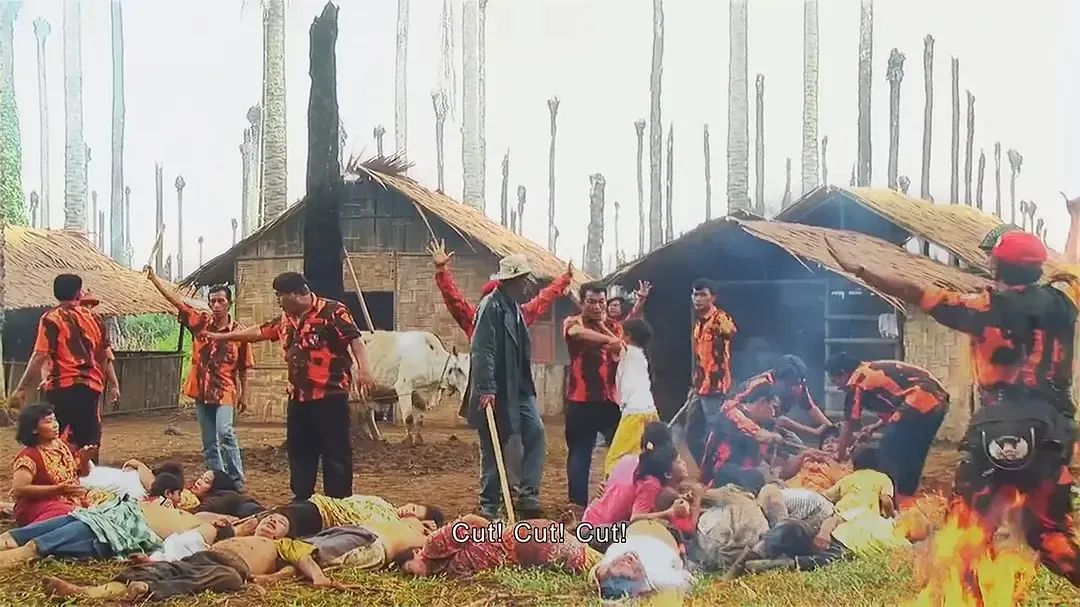

在这样一个背景下,我们需要重提几个场景。其中一个是在《杀戮演绎》当中,为了拍摄电影,当权者如何强迫居⺠献出自己的房屋,为营造某种纵火景观的电影情节,烧掉他们的房屋。在这样一段电影表演中,妇女孩童声嘶力竭,面对暴行,她们投入其中,一切变得极为真实。以至于在表演过后,许多人陷入昏迷,沉浸在悲痛中。由此,记忆被再一次唤醒。而在此处,值得我们深思和追问的一点是,作为年轻一代的孩童根本就不曾经历过那段历史,她们的投入和反应从何而来?

《杀戮演绎》剧照

不难发现,此时经验被分享、被传递、被体认。而经验的分享之所以成为可能,是因为其所指向的是在面对暴力、杀戮、烧杀、抢掠的罪行面前,人的无助与绝望的感受是相通的,似乎除了哭泣、呐喊和昏厥,不再有可想像的反应了。所以,此时记忆的再次唤醒,是一种感受的再传递,是暴力罪行的再发生。因为对杀戮者而言,一切如此熟悉,他们只要再次展露自己凶残与豪无人性的那一面即可。

再者,杀戮者说「没有哪部电影会用到我们杀人的方式。」「我喜欢看流氓电影,那些暴力血腥的电影作品,所以我知道所有杀人的方法。」我们需要进一步分析这两句话。

杀戮者们认为没有电影会使用他们杀人的方式,那是因为他们知道电影中所发生的一切都是假的,是一种事先安排的表演。而他们喜欢看流氓电影,因为他们想从中获知已有的残酷的杀人方式,在此,我们将不可忽略地提到,暴力电影,特别是带有展示杀人方式的暴力电影是如何在传播的过程中对现实世界的暴力行为产生影响的。暴力作为电影内容呈现在暴行者面前,给予他们灵感,创造无数骇人听闻的杀人方式。

《杀戮演绎》剧照

当幸存者重新进入历史发生的现场时,我们看到了他的反应。看他的神情,听他愈发急促的呼吸声,口中念叨着悼词,与亡灵对话。而讽刺的是,在此之前的影像记录中,杀戮者也曾来到现场,他们的洋洋得意,他们对暴行孜孜不倦地重演,他们骄傲的神情,与幸存者的反应形成了强烈的对比。

之所以提及在场的记忆,是因为记忆不曾消失,不曾缺席,是我们所记载的方式决定了记忆在此前的缺席,而《沉默之像》作为一个补充使得记忆再次在场。

消亡与抵抗

记忆的在场呈现一种抵抗的姿态,它面向集体记忆的消亡,它面向曾经发生过的一切,面向众目睽睽之下被掩藏起来的真相,它试图挣脱开权力与资本之网,坚定地向世人敞开一条通往真相的道路。在场的记忆不断抵抗的,是遗忘的历史,是被篡改、被扭曲的历史。而如今,记忆的延伸需要影像和文本的介入,作为纪录片本身,作为口述史本身,抑或是作为杀戮者自编的回忆录本身, 它们承载着对事件的多方的阐述,也正是在此背景下,历史事件作为一个事实存在着,而对其中所涵盖的诸多问题的反思则是我们期的工作。

《沉默之像》剧照

集体记忆的消亡在线性的时间当中进行,面对幸存者与杀戮者不断死亡的现实,对深刻问题的记录变成了一项与时间赛跑的任务。克拉考尔曾说「转向影像是历史的孤注一掷。」[2]。在此,影像为我们提供了一种可能性,同时也回应了笔者在前文所提及的一个问题,即面对如今世界所正在发生的一切,影像还能做些什么?

而影像为我们提供了一种什么可能性?在影片当中,被杀戮者的家属看着杀戮者们演绎杀戮的影像资料,在此场景中,影像介入现实,介入历史事件,将一种近似还原事件的方式为被杀戮者家属,同时也为观众展示了历史事件,意即我们将共同作为历史的⻅证者,在一种并非真实发生的情境下,看到历史,记住历史,反思历史。我们共同成为了在场的记忆,抵抗着正被遗忘的历史。

参考资料:

[1]《历史哲学》[M] (德) ⿊格尔著, 张作成,⻋仁维编译, 北京出版社, 2008年9⽉第⼀版.

[2]公众号「Global U」《戴锦华:⼈类之维——从纪录片凝视世界》 https://mp.weixin.qq.com/s/D-nRTRnch7uPS5J9-1nHng

* 本篇影评为「凹凸镜DOC」首届纪录片影评大赛三等奖获奖作品

* 第二届纪录片影评大赛即将启动,敬请期待!

凹凸镜DOC

ID:pjw-documentary

微博|豆瓣|知乎:@凹凸镜DOC

推广|合作|转载 加微信☞zhanglaodong

投稿| aotujingdoc@163.com

放映|影迷群 加微信☞aotujing-doc

用影像和文字关心普通人的生活

原标题:《那段消声时代 | 用《杀戮演绎》《沉默之像》重新唤起回忆》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司