- +1

带13岁儿子吃透《三国演义》, 我用了这些方法和资源

原创 sunny_huang 小花生网

今天为大家带来精读《三国演义》故事!花友@sunny_huang的儿子在13岁的暑假就精读完了《三国演义》,并制作了精读笔记小册子,文笔也变得越来越老练,一起来看看吧!

花友@sunny_huang 发布于小花生写作计划

这个暑假,学校要求开始精读《水浒传》了。偶尔翻到小饼去年暑假精读《三国演义》的作业,觉得还挺有意思的,所以打算整理一下。

暑假作业《三国演义》精读要求:

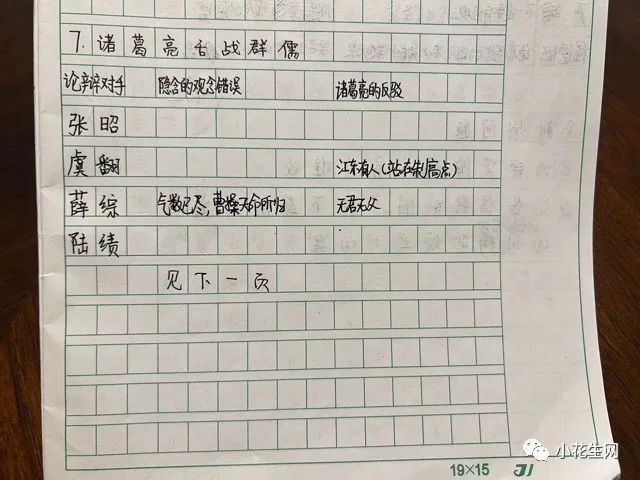

下载蜻蜓 FM 收听卓玖老师主讲的《三国演义与三国志》,(每讲15分钟左右,共59讲),自选其中的20讲,每一讲内容听完后,用100-200字记录本讲主要内容。制作成小手册,可以美化。

小册子制作如下:

怎样引导娃对《三国演义》的兴趣 ?

我用了这四种方法

听评书 推荐评书表演艺术家袁阔成老先生播讲的《三国演义》,绝对的经典之作,我前后刷过5遍。

玩桌游 三国杀经典桌游,也有桌游的拓展版。每次同学聚会,必玩的桌游之一。

去旅行 可以游览一下无锡三国城。

依托于太湖而建的三国城是一个庞大的建筑群,有城楼,有宫殿,有水寨,有栈道,还有跑马场、点将台等。

每一处景点都有其精彩的故事,有些景点还配合了演出。

城楼(图片来自于网络,大家欣赏一下)

看电视剧 三国演义的电视剧有几个不同版本,可以挑选一些有名的剧集故事观看一下。

想来小饼对三国的喜爱是持久的,这是一张小学时代做的小报:

如何带娃读《三国演义》?

我用了下面这些书

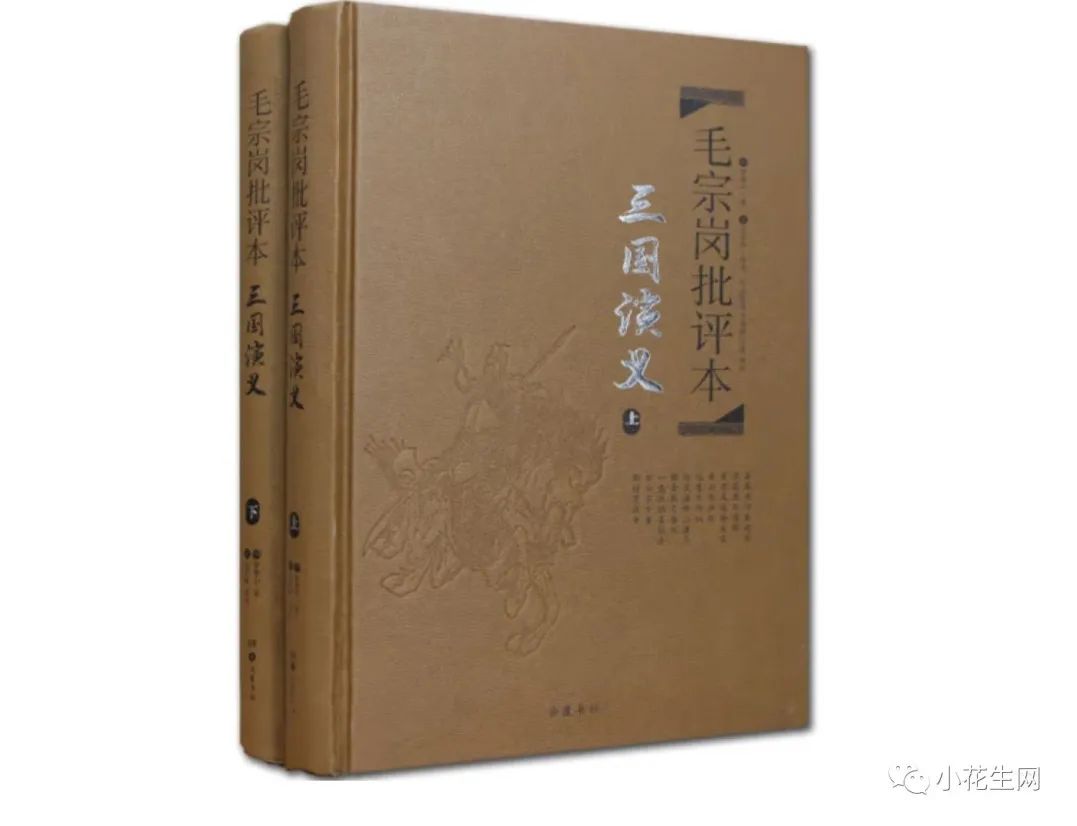

以毛宗岗批评本《三国演义》为阅读主体,精读并写读书批注。

其余书籍可作为延伸阅读,比如《曹操集》和体现魏晋风骨的《世说新语》,可以发现很多有趣的灵魂。

易中天和吕思勉先生的三国评论有一定的难度和深度,可以适当涉猎。

《三国志》为史书,加上宋朝裴松之的批注和补充,所以内容更加丰满,但是古文阅读有一定的难度。

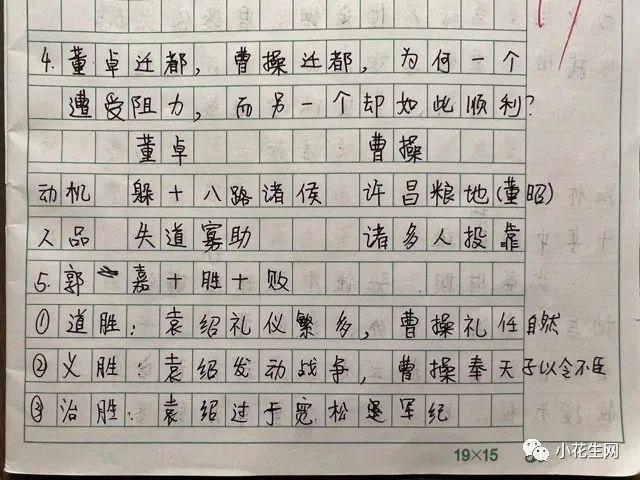

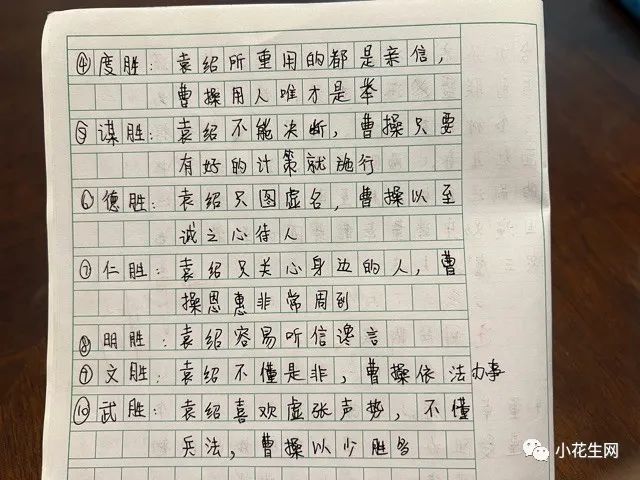

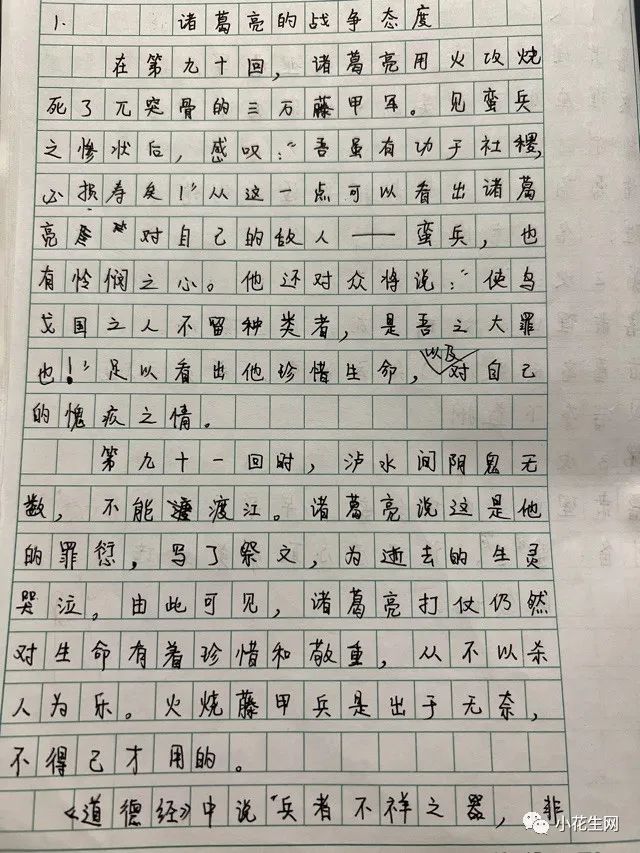

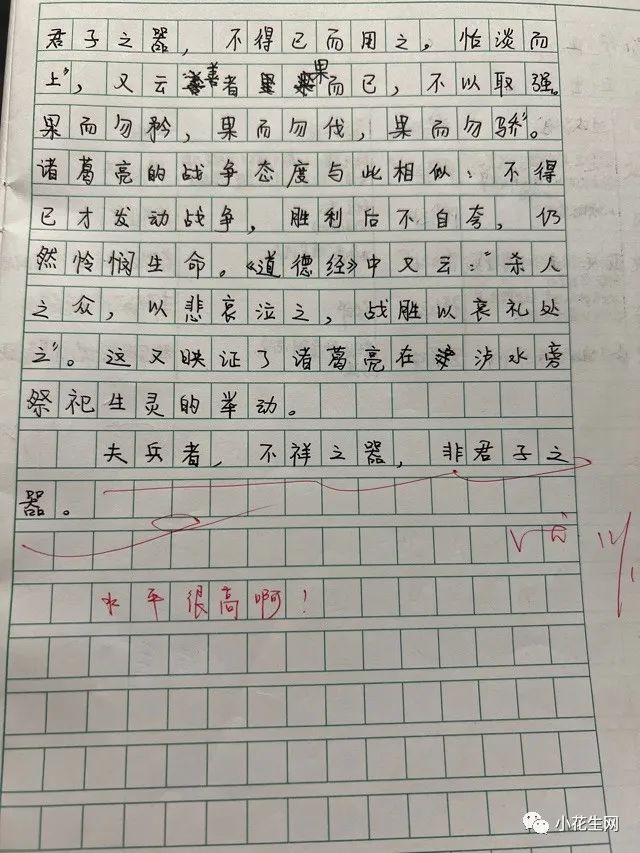

小饼的三国精读笔记

给大家分享一二

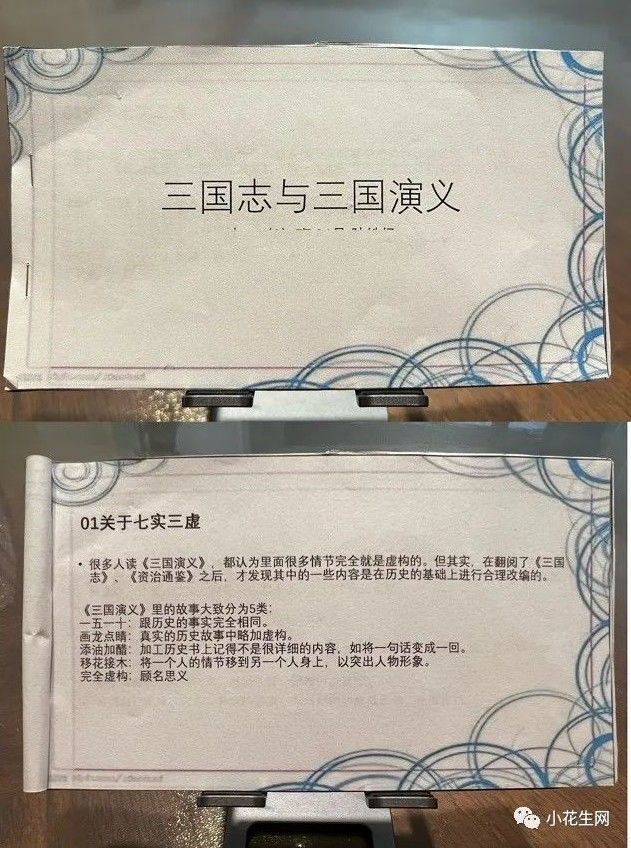

关于七实三虚 很多人读《三国演义》,都认为里面很多情节完全就是虚构的。但其实,在翻阅了《三国志》、《资治通鉴》之后,才发现其中的一些内容是在历史的基础上进行合理改编的。

《三国演义》里的故事大致分为5类:

一五一十:跟历史的事实完全相同。

画龙点睛:真实的历史故事中略加虚构。

添油加醋:加工历史书上记得不是很详细的内容,如将一句话变成一回。

移花接木:将一个人的情节移到另一个人身上,以突出人物形象。

完全虚构:顾名思义

刘备哭的艺术 刘备作为一个大男人哭遍了天下。大家对哭的理解应该是这样的:女人一哭,大家同情她;男人一哭,大家都讨厌他。但是,刘备一哭,大家反而都同情他。他的哭,其实是一种策略,让别人认为:你看刘备都哭了,我们还是让步吧。

刘备的哭主要有三个要点:

1. 在一个人面前只哭一次:作为一个杀手锏,总不能一直用。一直用,别人就会嫌弃他,就不起作用了

2. 除了实在没办法的时候,尽量不哭:跟第一点类似。

3. 维持自己忠厚、老实、长者的形象:与自己的哭形成反差,更有作用。

吕布 挺实在一个真小人 项羽和吕布有些相似之处:都生处乱世,异常勇猛,没有谋略,打仗越是赢,实力就越是弱,最后就失败了。然而,人们的传统观念是:项羽是悲剧英雄,吕布是三姓家奴。

大家都认为吕布经常叛变,叛变后就弑主。还有人说吕布是酒色之徒。这些观点都客观吗?

在《三国演义》里,吕布先后投靠过丁原、董卓、袁绍、张扬、张邈、刘备,最后打算投奔曹操后被杀。而刘备投奔了:卢植、朱隽、刘恢、公孙瓒、陶谦、曹操、袁绍、刘表。

刘表病死后,他还打算去投奔孙权。只看投奔的主子数量,刘备比吕布还“三姓家奴”吧。大家指责吕布可能只是因为他先后认了三个义父(丁原、董卓、王允)罢了。

董卓旧部攻入长安后,吕布想逃走,但他再三劝说王允跟他一起逃跑。他在逃跑之际,第一个想到的是王允,而并不是貂蝉。他哪里好酒色了?他哪里对主人不忠诚?

我们对吕布的看法不应该只停留在“三姓家奴”上。每一个人都有多面性。

曹操的性格缺陷 在《三国演义》中,曹操最大的性格缺陷就是多疑。这点是大家所熟知的,但是曹操还有另外一个致命的性格缺陷,使他在一些时候犯下很大的错误。

这个致命的性格缺陷就是在愤怒至极或是喜不自胜的情况下,就会冲动,说出不应该说的话或者不应该做的事情。

举个例子:周瑜下了反间计,说是蔡瑁和张允叛变。曹操看到后,心里一冲动,旁边又没有人劝阻,就杀了蔡张二人,犯了致命的错误,曹操唯一的两个水军将领就这样丧命。

有勇有谋张文远 《三国演义》中,刘备阵营里的人物的描写篇幅比其他阵营的人物多很多。在曹操阵营里,大家都知道很多名将:夏侯惇,夏侯渊,曹仁,曹洪,张辽,乐进,许褚等。

这些人物大多都是配角,但在《三国演义》中,有比较多正面描写的就是张辽。

张辽真可谓是有勇有谋。他善于使用各种计策,在战斗之中以最小的损失,换取最大的利益。他也异常勇猛,在无计可施时,就不顾生命危险,拼个你死我活。他还是两支军队的调和剂,往往可以劝降敌方将领。

关二爷——最成功的艺术形象 关羽是《三国演义》中塑造得最好的一个艺术形象。他主要的性格特点就是:有勇有谋,忠诚,讲义气。但是在一部艺术作品中,只有优点就会显得人物不真实,所以在《三国演义》中突出关羽的缺点就是“傲”。

其他缺点,统统删除,否则会影响关二爷这个形象。为了塑造这样一个关二爷的形象,罗贯中先生用尽了五种改编的方法,关二爷的形象才展现在我们面前。

乱哄哄的讨董卓 董卓在当时就是“全民公敌”,他把持朝政,随意确定废立皇帝,无恶不作。曹操当时作为一个热血青年,十分有志向,一心想扶正汉室。于是,他借王允的七星宝剑去刺杀董卓。

董卓看出他有些奇怪的动作,就问:“孟德何意?”曹操反应迅速,回答道:“献给您一把宝剑。”刺杀失败后,曹操回到故乡,集结各路诸侯去讨伐董卓。

讨董卓的共有10路诸侯(《三国演义》中是18路),这些诸侯就没有几个真心想讨伐董卓的,他们都是为了讨伐董卓胜利后,来瓜分战利品的。比如说,盟主袁绍在进攻董卓的时候,就没有派出过颜良文丑。

后来,孙坚拿到传国玉玺后,他们却被袁绍派来了。盟主的心思都歪成这样了,其他的诸侯不就更没心思了嘛。这乃所谓的“乱哄哄”。

曹操的笑 《三国演义》中,刘备的哭一般都是有目的,不是真感情。刘备的笑一般都是真心的。曹操呢,正好相反,哭都是真感情,笑都有目的。

在《三国演义》中,曹操第一次笑是在王允召集大家一起举办了一次具有追悼会性质的讨董卓会议,大家都在那里哭,没有真实的想法。曹操笑着说:“董卓可以这样被你们哭死吗?”,表达了他对这些人的鄙视。

曹操打完败仗后,总是要笑。每次差点要牺牲的时候,将士们都来慰问“丞相是否还好”,他总是会开怀大笑,目的是可以鼓舞士气。

有几次,曹操笑错了。一次在煮酒论英雄时,他说出天下英雄只有他与刘备时,刘备吓得筷子掉地。那时,刚好有一声惊雷,操笑曰:“丈夫亦畏雷乎?”这次,曹操低估了刘备的野心,将刘备放虎归山。

还有一次是在赤壁之战后,他每逃跑到一个地方,就笑诸葛亮没有计谋,没有在这里埋伏兵。话音刚落,伏兵就出现,追杀曹操。这几次笑,士气没有高涨起来,反而更加低沉。

小人物的悲哀 小人物的生命,很多将领或君主都是不管不顾的。这样,小人物的命运就很悲惨的。

比如,很多将领大骂守城将领,让他投降的言语都是很具有侮辱性的。某个士兵去说一句将领的原话,就会被杀或者酷刑对待。最后,守城将领真的投降了,所有将领都皆大欢喜,这个士兵是死是活就不管了。

历史上,有很多小人物作为替罪羊的案例。很多都是军阀出的主意,让小人物去执行。最后,受害者找上门来了,那个小人物就性命不保了。

暑假精读笔记整理完成

我收获了3个心得

初读三国,需要慢慢引导,了解娃的兴趣所在

初读三国,小饼感兴趣的往往是故事情节,落笔写东西更是犹犹豫豫,半推半就。整个过程特别需要我们慢慢引导并且和他一起讨论,了解他的兴趣点所在,然后整个思路就慢慢清晰起来,有点思辨的味道呈现。

通过一遍遍地修改文章,娃的文笔才会老练

文章就是在一遍遍不断得修改中,文笔才会慢慢老辣起来。

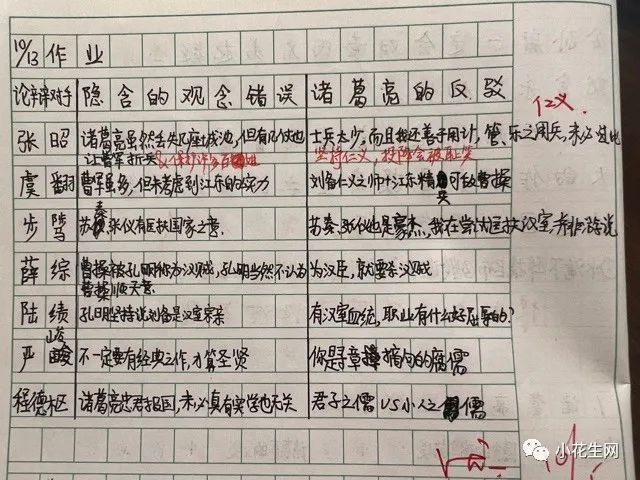

课内的主题讨论,思维导图制作等,让娃真正达到精读目的

秋季开学后,课内还有一些《三国演义》的精读作业,有主题讨论,思维导图制作等,真正达到了精读的目的。

精读课的尾声是收集资料,完成一篇千字论文,小饼的论文题目是“魏延究竟有没有反骨?”

小饼精读三国演义以后,还获得了一些意外之喜:居然自己要求阅读难度不小的《三国志》。

他觉得《三国演义》写得过于脸谱化了,而阅读了《三国志》,人物形象才变得立体起来。这样既能客观地看待历史,又大大增加了古文的阅读语感。

原标题:《一个暑假, 带13岁儿子吃透中小学必考名著《三国演义》, 我用了这些方法和资源......》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司