- +1

在龙泉山,她的父母第一次认识了抑郁症,也重新认识了女儿

原创 分享生活的灵感 Voicer

周周是今年在北京的摄影专业毕业生,2018年她因重度抑郁被送进龙泉山——广西脑科医院的旧称。

我们的教育倾向于叫我们觉得这个疾病难以启齿,但周周坦荡荡地把自己的剧痛做成作品,分享出来。她的父母在这过程中第一次认识了抑郁症,也重新认识了他们的女儿。

她希望她的感受被理解,也让曾经和她一起住在龙泉山的病友被看见。他们有难过也有快乐,他们爱跳舞也爱漂亮。这些真实的存在不该只出现在传说般的龙泉山。

我几乎失去了在2018年五月的大部分记忆 ,大多数时候我都躺在床上,丧失行动能力。我总希望能够持续睡去,抗拒自己的意识。

我躺着就能望到房间阳台上的鱼缸,里面是我从一次自杀事故中活下来后买到的几条小鱼。我并不感到绝望,虽然对外部失去了真实感,但我知道它们在游动,外面是春天与生机。

这一期间,我对人与人之间,记忆以及生命联系的感受和体觉被骤然放大。

57/min是我在入院后心电检查的一次读数。录像中的声音和波形来自我的脑内神经递质功率数值。

我叫周周,从小长在广西桂北的山城。

这座城市被一条叫龙江的河分为南北两岸,许多人家就住在船里,大多数孩子都与山石和流水的关系很亲近,可我一直是个旱鸭子,总想离开这里往别处去,去那些有开阔平原和高楼的发达地方。直到我如愿去北方求学后,才逐渐建立起和故乡的联系。

住进龙泉山前我仍在校。那是2018年的春天,我无法入眠,失去了味觉,舌头接触米饭只有强烈的烫伤感,张嘴进食也仿佛是他人的嘴巴被我用力撬开。为了维持身体机能,我只能强迫自己吞咽,常常吃得嘴里都是泪水,可从前我是个很少哭泣的人。

我的脊柱持续酸痛,在夜晚总是不停用指节揉着骨头缝隙,甚至开始频繁自慰以强制分泌多巴胺来获得身体上的短暂缓解。周围的声音让我恐惧和紧张,我难以搭乘公共交通,无法长时间待在封闭的空间,不能再去上课。

父母对于我能从小地方到北京读书寄予厚望,当得知我自行去医院检查的结果后,妈妈希望我无论如何都不能休学。一番周折,爸爸还是将我和那一沓确诊为重度抑郁和焦虑以及脑功能严重下降的报告一并接回了广西。

我的记忆力衰退得很厉害,无法判断有些事情是否确实发生。更糟糕的是,我愈加无法接触电子设备。于是我只剩下一台为了课程买的胶片相机,几个机械的操作,看不到照片的结果,不让我过分应激。

● 爸爸和小时候的pocky

● 在那个四月的河堤边,爸爸给我拍了一张照片

回家的最初,我仍能保持行走和进食,爸爸每天会带我去散步,我吃着最开始的处方,并养了一只小狗。然而这种相对稳定的状态大约只持续了一周。

在一个早晨,我好像终于获得了体力,思绪很清晰,换上了一身好看的衣服,带上所有药片和相机,走去了我喜欢的山坡。这一段路很长,可我丝毫不感到疲乏。最终坐在山坡上时,我感到了前所未有的平静。

这时还没入夏,吹来的风很舒适,我在山坡下已经吃了大约一板多的奥沙西泮。眼前的马草被风吹得晃来晃去,我又吃了些。

● 在失去意识前,我一直在拍这些晃悠悠的草条

当我再次醒来,已经是两天后,在医院的床上。

我隐约记得我被发小的妈妈带下山坡,在医院的急诊门口用手指抠自己的喉咙催吐。我太痛苦了,不论是心理还是身体上,只要一察觉到自己的呼吸,我就难受无比,就像忍住哭泣时胸口持续收缩和重重压住的感觉持续上一整天,这种病痛让我想结束自己的生命以使它停止。

● 醒来时我的相机被放在病床边的桌子上,不知道为什么我拍了自己的脚

我对父母感到抱歉,这是一个需要许多钱来治的病,把我送去读书已经花了不少钱,而我的医疗费用还得依赖他们。他们都是普通人,从未了解过抑郁症,以为是天方夜谭,却因为我的情况一下子受了许多打击。

后来我再一次割腕,告诉父母我只是想睡一下,他们翻开被子,看到血浸透被单。爸爸突然瘫坐在地上,像个孩子一样哭泣,他变得很脆弱,不知道自己做错了什么。

在那之后,爸妈把家里所有刀具都收了起来,门总是反锁的。在工作日他们也会轮流回家一会儿查看我的情况。我时常看到他们坐在客厅,不知道如何跟我开口,我能感到父母心里隐隐含着对我的一种恐惧。

我所有的药都被收走了,直至今天我的药盒在医生开单后也总是被妈妈藏起来。她不厌其烦地按每天的分量将药装进几十个小袋子里,再按半月的间隔邮寄给我。甚至药量的递减和方案也逐渐由妈妈自行决定。她不允许我在异地开药,坚持每天和我保持电话联系。

决定去龙泉山的时候是六月初。

龙泉山是广西脑科医院的旧称,孩子间经常流传一句话——“你要是再发癫(或不听话),等下就送你去龙泉山”。

这里是被人们讥讽和充满臆想的地方。我很抗拒,或许是从前阅读的那些关于精神病院的作品给我留下的印象,我不想被迫和很多人挤压在一起,认为它是一种强制“矫正”。

我没有进入精神科,而是被分到了睡眠科室。这里有着各个年龄层的人以及他们的陪床家属。父母各向单位请假一周来监护我,这让我更为愧疚。

我住在一个三人间,左右都是女性,因此我们逐渐熟悉起来。

我的病床是33号。靠窗的34号,是一个从乡镇来的阿姨,她长期失眠,只有儿子偶尔来看她,丈夫在她的治疗中是一直缺失的,似乎她的病结正是他。

右侧的32号,是一个刚上初中的女孩,菲菲。她总是躺着,一直头疼,手脚细细的,眼睛黑溜溜的,像是仫佬族。菲菲的监护人是她的母亲,为了得一个男孩他们家有五个孩子,菲菲是长姐,学习特别用劲。当她发现我在看书时,也要撑起来看练习题。

● 菲菲

我们总是好奇对方是怎么进来的。

菲菲被诊断为精神分裂,起因是某天她给母亲去电说学校里的人要追杀她。这个说法太有武侠小说的气质,家里人没当一回事。直到菲菲再也不愿意去上学,母亲才知道她在学校受了排挤,她也对外部的声音强烈地感到难以忍受和紧张。

入院第一天,我们需要在一个布满仪器的房间进行一整晚的睡眠监测并调整治疗方案。

我躺在一张很硬很凉的床上,头上、胸口和四肢贴满电极片,监护人不能陪同。接下来的第一周我都无法入睡。我一直想从医院里逃走,四处的声音总是让我的头疼得要命。

半夜我太难受,到走廊里坐着,控制不住地流泪,爸爸循着声音过来找我,握握我的手。

● 爸爸

这里每天的生活要从护士的问询开始,“昨天大便了吗?”“胃口好吗?”护士只比我大几岁,声音很温柔。生病以来我的体重掉到了七十斤,当需要上交治疗进度记录时,她会帮我把体重加个一两斤。

八至九点,物理治疗室就排满了人。我们先后要做中频治疗和经颅磁治疗,这仿佛关进一个冰窖里持续折磨,我和不相识的病友处在一块,大家都默不作声。电极片贴在我们的耳后,持续增大功率,我感到无比地刺痛和灼烧。

躺在经颅磁治疗的床上使我彻底地无助和惧怕。一个圆盘式的拍子放在我脑前额叶的位置,随后持续地拍打以刺激脑内的兴奋抑制功能,每一下都很疼,冰凉凉的,我把它当作刑具。而日后我们大多已完全适应,并将早晨的治疗当作休闲。

每当治疗周期到了一定的阶段,我们会做一次全面检查,其中最重要的是脑电超慢涨落。检查结束时会得到两个表格,标记着脑内所有兴奋抑制功率的数值,并同一个标准值相比较,以此来判断我们的大脑情况。

视频中的这些波形的基础来自我入院至恢复阶段所做的七次脑电超慢涨落检查数据。

其中γ值指示的是在药物治疗下在我的脑内功率持续升高的一种抑制性神经递质——γ-氨基丁酸。通过将包含它在内的共九项作用于脑内兴奋抑制功能的神经递质在不同时期所呈现的数值,分别转化为九种音调的不同音高,以时间顺序成组排列。

最终得到七组,每组九音,并与最完美的标准参考值的波形对比,让大脑的失衡与变化得以从视听上被体验。

-《龙泉山:γ》

当这一切挑战结束,便可以回到病房输液。我每天都需要注射水解脑蛋白,那时我因为自我解离的影响,不再照镜子,我无法认为镜子里的人是我。

● 下午两点是病友做健康操的时间

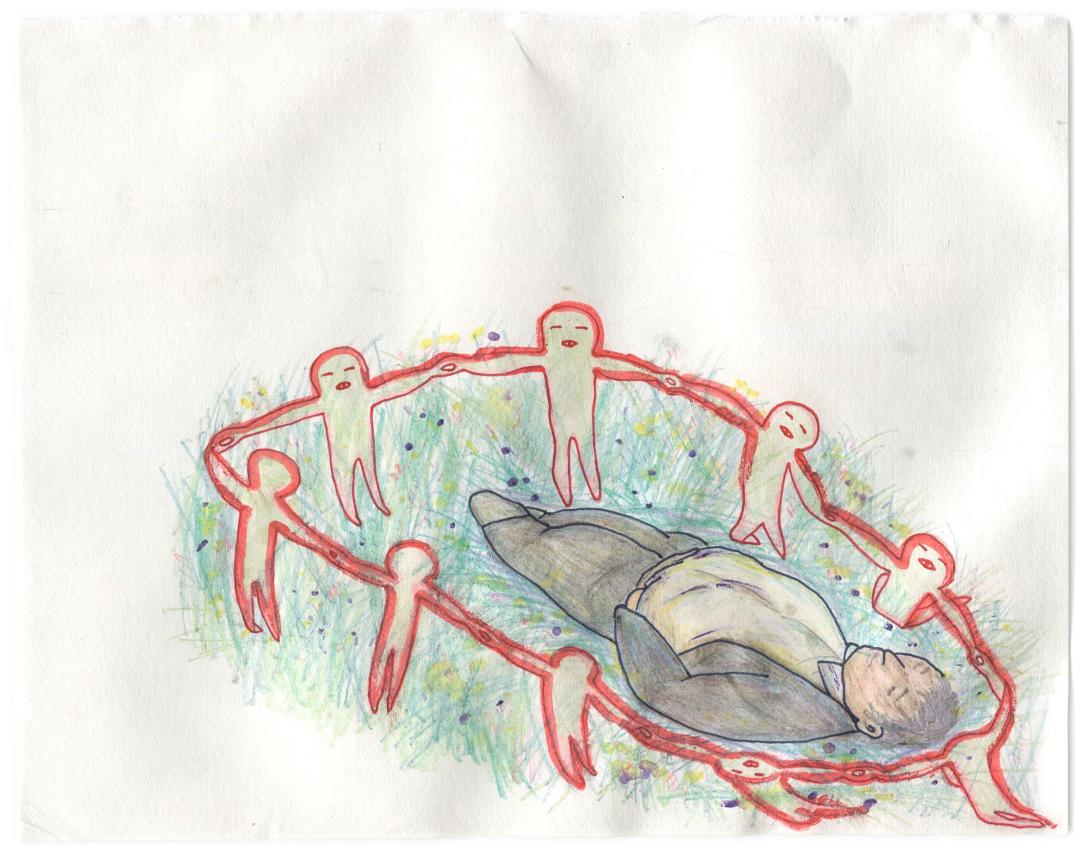

医生要求我们进行运动来恢复机能,运动场所在精神科楼下的大院里。这里在晚上六点半以后能看到许多穿着条纹睡衣散步的病患,有的会扒着栏杆尖叫,有的还戴着束缚带或者手铐和脚链,他们大多是政府公费送进来的。

在我绕着跑步的草坪上,曾经有过一个穿着粉色连衣裙跳舞的女孩。她的头发长至腰间,常跳的动作是腿稍稍曲着,手从腰间慢慢舒展伸往天空,她太过沉浸了,可我后来再也没见过她。

● 心缘和她的妈妈

当我能够开始拍照时,医院里的孩子把我叫做“那个拍照的姐姐”。

我遇到了心缘,她才上三年级,瘦瘦小小的,不敢和我直视。我将相机交给她,教她简单的操作,让她给我和她的妈妈拍照,她感到很新奇和快乐,开始愿意和我们玩耍。

在摄影成为我的专业前,它曾经只是个单纯令我和朋友们快乐起来的事物。爸爸偶尔能给我借来一台相机,但我很少让他看我拍的照片,那是我和朋友们一起的秘密实验。

在十一二岁时,我对摄影的了解来自杂志上Tim Walker的时装摄影,彼时我和发小还沉溺于史云梅耶、梅里爱和蒂姆·伯顿的那些充满奇幻怪诞色彩的影像里。

我们的拍摄永远是机动性的,谁买了一件漂亮的衣服,谁想出了一个有意思的点子,那我们就互相为对方拍照。那是当时在学校里所不能展现的自己。

在龙泉山,拍照变成了我的本能。上卷过片按快门,就这样重复着。这几年来我才意识到,在当时,摄影的过程是我和外部进行沟通的发生装置,这个行为满足了我,并让我感到舒缓。摄影变得很简单,我不需要想太多,只是参与其中。

焦虑,是每一个来陪护的家长都有的状态。有一阵子,我以为母亲也要躺在我旁边的病床上了。一些亲戚谣传我是殉情,或是找来些民间偏方,虽然热心,可也加剧了一个家庭的忧虑。

心缘的妈妈正处在这样的境况下,她是种果树的,为了送心缘来治病,无法兼顾果园,治病的一万块也是借来的。心缘爱看蜡笔小新,喜欢跟着动画和音乐四处舞蹈,这个鬼马的样子被村里的人说了闲话,认为她有神经问题才手舞足蹈“不正常”。

心缘不愿意再回到那个村子。只有在这个病区,她才像一个再正常不过的孩子。

● 心缘和宝玉

同样如此来到这里的还有宝玉,一个有些虎虎的女孩,有着十足的活力和结实的身体,家人将她送来似乎是因为她太叛逆,沉迷手机,脾气狂躁。宝玉给我们带来了许多欢乐,她在病区跑上跑下,也不需要吃什么药。

她和心缘成了朋友,还希望能像我一样变瘦一些。她很爱穿那件“全员恶人”的紫色T恤,我们总是为她那期盼成熟的内心和现实的童真反差所逗乐。

● 阿姨每天都运动,她想买和我一样的裙子,觉得很靓

还有一位幼儿园园长阿姨,每当她身体不舒畅和心气厌烦时就来住上几天。她体态丰满,怕热,走到哪儿都带着一把扇子摇啊摇,脸上总是堆着笑容。在我看来,病房对她而言是一个疗养包厢,她爽朗的笑声在医院走廊里也常能听到。

这是我第一次知晓,原来住在龙泉山是可以被当作一件轻松小事的。

后期的住院生活变得极具欢乐气氛。当我们好转后,可以在不需要监护人陪同下短暂外出,有时我会陪隔壁同龄的男孩去烧烤摊。我的味觉也开始恢复,有了想吃东西的冲动后便在病房里点了螺蛳粉。

我们甚至在病房里给一个男孩过了生日,大家将两张办公桌拼起来放蛋糕,招呼了科室里所有的孩子和家属,值班护士也一块来给大家合影,孩子们脸上都沾了奶油。

● 心缘对我很不舍,我们经常一起看一千零一夜,还一起学动感超人

七月末,是大家陆续出院的日子。

一开始我们不愿意来,现在都不愿意离开了。大家对回归社会感到忧虑,我与同龄的男孩更无比心忧,我们还要上大学。

不得不面对的事情接踵而至。住院费报完医保还需自费九千多,往后每月开药全部自费需要两百。我在结算时想到还不能出院的心缘,不知道她母亲靠借来的钱如何支撑以后多次复查和长久的药费。

我们大都已经住了四十天,同期进来的几个家庭很熟络,医院允许我们在完成早上的治疗后短暂出行。几家人决定一同去柳州龙潭公园,这是我们唯一一次集体出游。

离开了医院,家长的心情也得到了疏解,我感觉到父母看着孩子快乐起来后升起来的期盼。

虽然我们还系着医院的手环,但远远看着和周围的人没有任何区别,只是一群开心的孩子。

2019年的春天,我回到北京读书,陆续将住院时拍的照片作为作品呈现出来。

出院回家后,父母一直对外很戒备,怕人闲话。尤其担心我日后会因为精神病史,无法得到一份安稳的工作。当这些照片要分享给更多的人时,他们也分外紧张我会被另眼相待。所幸的是,许多人十分包容并温和地回应我。

● 复学后《龙泉山》在校内第一次展出

对于我的父母而言,他们是被动地参与到我的治疗中的,不得不面对许多残酷的话语和结果。我发现妈妈买了好几本弗洛伊德的书放在床头,我问她读得怎么样,她说没看完,觉得弗洛伊德说得不对。在一次会诊时,母亲听完我的陈述后说,“我感觉我从来没有了解过我的女儿。”

在龙泉山的日子使我们家被重塑了一遍。父母形成了对抑郁症的一套认知系统。他们在面对我的过程里有时会恐惧,但又始终告诉自己去接受这是他们的女儿。

● 我将在故乡生长的女孩叫做“河神的女儿”

而我由此感到了一种更剧烈的孤独。不论父母还是发小,都在尽力地了解我,了解这个疾病,试图给予我帮助。我也无比努力地尝试去形容和表达,然而在面对这个疾病的过程里,只能是我自己。

可我还是想继续说下去,在病中我所经受的痛苦到底是什么,那究竟是如何的体验。去年,我所找到的足以表达这种痛苦和感受的方式是做一个装置。

● 《龙泉山:57/min》

龙泉山不只是一个病院,它是我的故乡的一部分,住着和我一样在山城水乡长大的人。所以我设想这个装置能和我所生长的地域生态保持关联,它要用我游泳的河里的水,以及在这岸边长起的竹子共同完成。

生活在水上的小鸭是我的象征,小鸭标本被放置在一个透明袋中,与外界的真实保持着薄弱的距离。身体的病痛和感受则变为那根输液杆上持续移动并穿刺它的利器,时刻给它带来痛楚,并夺走生命所需的水,却又成为它与外界进行反应的中介。

玻璃水柜中的小鱼与河水作为一种外在的持续给养,流速无法赶上因裂口扩大而流失的水量,最终成为一种徒劳。

而我作为这个装置的动力之一,持续在水中向前。如今我基本维持着像常人一样的生活,但仍被疾病永恒地剥夺走了一部分。

拍摄这个装置的那天,爸爸帮我将沉重的玻璃水柜从船上搬到河滩上,我看到他在摄影机后拿出手机也给我拍了许多照片。

● 爸爸

虽然他和妈妈仍不理解我为什么要做一个“不好和不吉利”的东西,但我想那时他应该明白了我的思绪。

● 我在北京唯一的固定资产

今年六月毕业时,我已比同班的许多同学大了两岁,我与疾病相处居然也有四年了。

我从未觉得有一天这个疾病会离我而去,它彻底改变了我的大脑和一部分性情。虽然在出院时通过了记忆力测试,但我仍觉得十分吃力。情绪反应也变得缓慢,很难做出激烈反应。因祸得福,我也变得松弛了许多。

● 童年常吸食路边的美人蕉花蜜

我花了大约一年强迫自己不断学习像大部分人那样参与社会生活,起床,进食,增长体重,对外界保持输出和反应。

有时我需要不断地说话以克服我的间离感,却常常在对话途中顿然不知自己为何在这和发生了什么。有时我失去了视觉中的三维立体感,不论是山脉还是眼前的楼房都宛如平面,这导致我失去真实感的状况更为加重,医生曾说这是神经官能症的问题,如今相对好了些。

● 和狗狗在外面散步

我也仍需控制偶尔想伤害自己的冲动,这是一种被迫使身体在流血时分泌内啡肽达到舒缓的极端方式。出院的一个月后我在异地被送进医院,醒来后我全然忘记自己为什么再次自杀,眼前是奔赴过来的父母。

妈妈告诉我,爸爸在来的途中又一次哭泣。

在我结束毕业答辩后,爸爸患上了结肠癌。他前半生太过刚强,个子瘦小,腰板永远挺得笔直。可现在他在我心里缩成了小小一团,越来越小。

爸爸说,这可能是我们的劫难。妈妈曾为我的病做法,为我种了一棵桂花树做生命树,又在老家养了一只生命鸡。生命鸡在我吃过它的蛋几次后就死去了,树木还长得很好。这一次妈妈也为爸爸做法。

我们一家人总是牵绊着牵绊着又回到了一起。

如今我回到了广西,我想我身上还是充满着水汽和一点令我自在的土气,需要回到这的水里继续游来游去。

记得去年夏天,我潜在水里,听到一些细碎的金属声,好像耳鸣。岸上的人喊道,有一只水蛇。或许一只小水蛇钻进了我的耳朵里吧。

龙泉山还没有结束,它还在水波里荡着,我会继续和它一起再往前游一会儿。

��

谢谢周周!有些人避而不谈,有些人无法倾诉。谢谢周周勇敢地分享这一切。

我们也许有过放弃的念头,也许身边至亲对此一无所知,但只要活着,就还有时间,重新去理解彼此,重新去发现,这个世界或许有一点失望,却也像周周的照片那样有着新鲜的果实、流动的水、蓬勃的绿,那都是生的希望。

如果你也想聊聊,

今天开放树洞给大家说说话。:)

视频/图片 - 周周

原标题:《在龙泉山,她的父母第一次认识了抑郁症,也重新认识了女儿》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司