- +1

经典论文 | 回应式议程设置模式——基于中国公共政策转型一类案例的分析

回应式议程设置模式——基于中国公共政策转型一类案例的分析

摘要:

回应式议程设置是指政府在短时间内将“议程设置”作为回应社会需求、或处理某一突发事件与社会问题的工具。近年来,回应式议程设置已逐渐成为中国政府公共议程设置过程的常态。在回应式议程设置模式下,社会问题步入议题合法化的过程被政府压缩或精简,社会焦点事件的发生方式和剧烈程度对进入政策议程的重要性往往超过了政策议题本身内在的重要性。政府议题选择更符合公众议程的偏好排序,能够及时回应公众的需求,契合了新时代的治国理政观。但由于公众偏好容易受到短期社会焦点事件的影响而呈现不稳定性,过度依赖公众偏好也隐含着议程设置理性科学分析不够、不利于政府主导能力的培养,甚至有可能导致事实上的无效回应等问题。加强政府决策自主性,对公众需求进行适当引导是防止回应式议程设置模式持续固化的有效措施。

作者简介:

赵静,清华大学公共管理学院

薛澜,清华大学公共管理学院

文献来源:

《政治学研究》2017年第3期

本文作者薛澜 赵静

本文作者薛澜 赵静引言

中共十八届三中全会提出了推进国家治理体系和治理能力现代化的重要命题。科学治理决定国家治理的效能和现代化程度,而公共政策过程是科学治理的重要实践载体。全面深化改革的各项举措需要依靠高质量的配套政策和精准的政策执行来落实。习近平总书记在论述全面深化改革的五个辩证关系时指出:“要弄清楚整体政策安排与某一具体政策的关系、系统政策链条与某一政策环节的关系、政策顶层设计与政策分层对接的关系、政策统一性与政策差异性的关系、长期性政策与阶段性政策的关系”[1]。五大关系的论断深刻阐述了公共政策转型期中国政策制定的要义,在一定意义上,可以把位居五大关系之首的“整体政策安排与某一具体政策关系”理解为对政策议程设置理论的实践诠释。议程设置反映了一国政府在资源有限的条件下对待社会挑战的政策排序,以及政府是否对社会需求具有回应性[2]。归纳特定时期政策议程创建活动的总体规律,有助于深入把握该时期的公共治理逻辑,观察政府对民众的回应性,了解政府的实际治理绩效。

在改革开放初期,中国政府的议程设置过程更多依据政府自身对政策议题的判断,由政府独立、主动地挑选政策议题。随着改革开放的深入,中国公共议程设置过程的意见吸纳渠道、科学化和民主化水平都有了较大改善[3],专家、媒体、利益相关者和公众都开始发挥影响力,议程创建模式也经历了从政治权威主导模式、经济理性引导模式到多元主体互动模式的阶段转变[4]。

伴随近年来社会挑战的快速积聚、国家治理体系和治理能力现代化的加速推进,中国公共议程设置模式也发生了显著性转变。具体表现为一系列重大突发事件的爆发,社会问题短时间内的集中凸显,快速推动了多个政策议题领域内的议程设置和政策改革。例如,“孙志刚事件”快速推动了中国收容遣送办法的废除和城市流浪乞讨人员救助办法的颁布[5],“中国医改不成功”的舆论推动新一轮医疗体制改革[6],重特大矿难导致中国煤炭部门进行产权改革[7],城市雾霾促使大气污染防治计划快速出台,“郭美美事件”推动政府对慈善组织和公益事业相关政策与立法的推进,等等。

这些现象背后的共同特点是,在各级政府面临的压力增大,政策挑战应接不暇的背景下,按照理性决策程序设置政策议题优先排序(policy priorities)的方式受到强烈的外部冲击,由事故、事件驱动政策议程的设置愈加频繁。很多情况下,政府部门已经没有足够的时间、精力和资源去识别问题、解释说明、确定排序,而是需要即刻应对和解决那些已经直逼面前的问题,快速进行问题合法化并提上议程。这种现象呈现出中国公共政策转型期的一个典型的回应式特征:以提上议程或产出政策作为工具,在短期内快速回应突发事件或严重的社会问题,以缓解政府压力,满足公众的关注需求。这不仅是中国公共议程设置有别于其他国家的一种独特现象,同时也逐渐演化为一种政府公共议程设置的策略模式——回应式议程设置模式。

本文希望通过理论建构和案例验证的方式来说明,什么是回应式议程设置模式,它具有怎样的特征;为何会形成这样的公共议程设置模式,它有什么样的局限等问题。下文结构安排如下:第一部分综述中外理论对公共议程设置模式与政府回应性的研究;第二、第三部分以逻辑推演的方式,分别阐述回应式议程设置模式的概念、特征与形成原因,并简单列举一些现实例证;第四部分为讨论,指出回应式议程设置模式对中国公共决策可能产生的影响,以及政府如何在该模式的基础上改进,趋利避害。本文是针对政策过程现象的观察与概括,旨在推动更多学者参与讨论,进行实证案例的验证、修正与拓展。

一、文献回顾

在现代社会中,政府会被日益复杂与增多的社会问题困扰,又受稀缺的注意力与有限的政府资源所约束,如何设置和优化政策议程,以更有效地应对外部环境的变化、更好地回应公众需求,一直都是现代政府公共决策面临的问题。

公共议程设置过程[8]处于政策周期的最前端,常被视作政策的缘起,是政府处理相互冲突、无内在关联,甚至尚未被充分认知的诸多社会问题的过程[9]。众所周知,没有哪个政府能够同时处理众多议题。这决定了政府只能是一个熟练的“杂耍家”,总是会依据问题的重要性,有选择地处理各种不同的事务。

(一)公共议程设置模式

公共议程设置模式是一国政府进行公共议程设置时所表现出的行为方式。

从顺序发生的过程角度,有学者描述了议程设置过程中政策制定者注意力如何分配、具体问题如何形成、在哪里发现问题的具体解决方法和如何解决问题等实践活动,分析了议程设置过程中各要素互动特征,提出了推动议程建立过程的多源流互动模型[10]。其后,又有学者将政府在多个领域的议程设置活动看作不同的质点,从长周期、大样本的角度观察了公共议程设置呈现出的特征,注意到政府注意力在不同议题间是此消彼长的关系,指出美国议程设置最常见的是“间断-平衡”模式,公共政策议程具有总体稳定、偶有突变的一般规律[11]。随后,他们继续在政策议程变动的统计学层面指出,间断平衡表现为“尖峰肥尾”的特征,这是由于有限理性决策中信息的并行和串行处理的交替与政府信息处理无效率之间所产生的制度摩擦所导致[12]。这一议程设置特征在诸多国家得到学者们证实,并被发现与政治制度的集中程度相关,国家集中度越高,议程间断程度越高[13]。

除了议程创建过程的多源互动和议程变动的非均衡分布,学者们还从行为视角切入,研究不同参与者的行为模式对政府议程设置的作用,总结出不同的议程推动模式。例如,从问题提出者和公众支持两个维度将议程设置划分为外部推动、内部推动、加强民意和动员四种类型[14]。以此为基础,有学者将中国议程设置的现实情况分为六种模式,分别为关门模式、动员模式、内参模式、借力模式、上书模式和外压模式。他指出,随着政策过程民主化和科学化的发展,关门模式和动员模式日渐式微,内参模式成为常态,上书模式和借力模式偶有发生,外压模式频频出现[15]。

以上议程设置模式都经过了中外众多实证研究的检验,但是这些经典模型在解释中国当前的公共议程设置出现的现象时却存在某些不足。第一,以行动者视角下的议程设置模式都聚焦于议程设置这一后阶段的时刻,缺乏对问题进入、识别、解释等议程设置“生命周期”前一段的分析,而这些环节极可能是议程设置模式形成的原始动因。第二,间断平衡模式描述了议题在长时间内表现的周期性特征,发现的是大量议题在一个时刻上此消彼长的关系,但是无法解释在一个时段大量政策突变同时发生,以及政府议程设置所表现出的特征。第三,前述学者对中国公共议程设置模式的区分是对中国公共议程设置的一项重要观察。但该研究成果发表后十余年,政治体制改革不断推进,因而,六大议程设置模式已不能完全解释和反映在实际议程设置过程中出现的新现象。本文提出的以回应为特点的议程设置模式就是对中国公共政策转型期一类新现象的特征描述与概括。

(二)议程设置与政府回应性

公共议程设置的本质是依重要性对各种政策议题进行排序,是一种政府回应的方式[16],也是公共政策制定过程中有意义的公众参与阶段,因而常与政府回应性等概念联系在一起[17]。政府有效地回应社会需求与期望是现代国家治理的重要内容[18]。所谓的政府回应性是指政府行为符合民意的程度[19]。在民主程度较高的情况下,政策问题可以通过特定途径有条理地进入政治系统,反之,则政策问题更多取决于政府自己的挑选,呈现为随意、偶然的特征。

公众议程与政策议程的有效结合可以反映一国政府的政策回应性。有学者指出,如果政府挑选政策议题受到公众议程的直接影响,那么政府就具有极高的回应性[20]。良好的政治体系和政策回应性应该实现公众议程与政府议程最大限度的接近,两种议程差距越大,政治系统中冲突的强度与频率就越大[21],进而影响治理绩效。促使公众议程与政策议程结合的因素有很多,包括观念调整、社会变迁、公众舆论,以及媒体信息传播等[22]。

值得注意的是,焦点事件与政策企业家[23]也对公众议程与政策议程的结合具有连接作用。有学者将焦点事件定义为被政策制定者和公众所了解、具有破坏性或者能够预示未来更大破坏的事件[24]。有学者提出焦点影响(focusing effect)概念,指出焦点事件强弱与政策领域的公众可见度与危机聚合度两个指标相关,在公众可见度越高、危机聚合度越显著的政策领域,焦点事件的触发效果越强[25]。事实上,焦点事件本身推动议程设置的效果有限,除非结合一些群体动员或多重因素影响,政策企业家就是其中一个因素。政策企业家天然地带有政策方案的倾向性,当政策目标冲突、政策措施受怀疑时,政策企业家将是唯一可以帮助政策变迁的力量。同时,他们也会采用各种策略,将公众议程与政府议程相连接[26],更有策略性地使用内生的溢出效应来确定政策议题[27],将问题、解决方案结合起来带入实质性政治讨论之中[28]。

因此,深入分析中国政府在公共议程设置上表现出的回应性具有一定的研究价值,有助于研究者从公共决策的角度理解政府与公民之间的互动关系。

二、回应式议程设置模式与特征

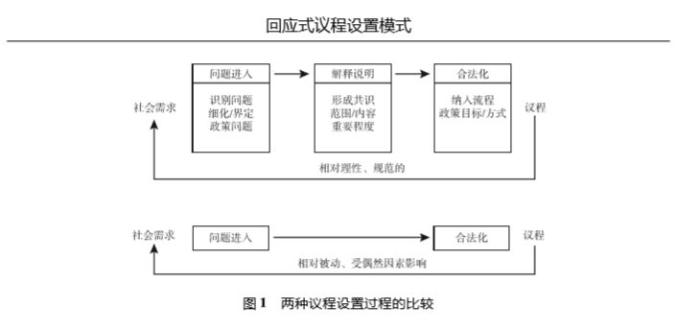

经典公共政策过程模型将公共政策议程设置过程呈现为一个相对主动的、理性规范的选择过程。如图1所示,当社会需求出现时,第一步,政府要进行识别和界定,将之定义为一个明确的政策问题;第二步,政府对政策问题的范围、内容进行解释说明,辨识政策问题的重要程度,形成共识;第三步,政府对政策目标和可能采取的方式有初步规划,将之纳入政府工作流程之中,进行议程的合法化。虽然有问题重要性的排序,政策议题可以等量输送至政府内部,但西方国家的政策议程还是会受选举周期和利益集团的影响而呈现出在时间和类型上的非均匀分布。例如选举容易触发大量的公共议程,利益集团的幕后操作也会引导政府关注某一类问题而忽视另一类问题。

与西方国家相对固定的议程启动模式不同的是,中国正处于治理转型时期,众多公共政策领域的制度框架仍处于摸索、调试和形成之中。某些政策领域变革频繁,而某些政策领域波澜不惊,尚没有形成相对稳定、常态化的政策议程启动机制。随着经济体制转型过程,中国政府议程与公众议程的关系被重塑,封闭状态下的政府议程难以为继:公众诉求成为政府政策制定时不容忽视的要素[29],新的信息传播方式也可以让强大的舆论压力在短期内凝聚。

与西方国家相对固定的议程启动模式不同的是,中国正处于治理转型时期,众多公共政策领域的制度框架仍处于摸索、调试和形成之中。某些政策领域变革频繁,而某些政策领域波澜不惊,尚没有形成相对稳定、常态化的政策议程启动机制。随着经济体制转型过程,中国政府议程与公众议程的关系被重塑,封闭状态下的政府议程难以为继:公众诉求成为政府政策制定时不容忽视的要素[29],新的信息传播方式也可以让强大的舆论压力在短期内凝聚。当前,中国议程设置的核心关注点在于如何能够回应问题、缓解社会压力、构建回应型政府。公共议程设置模式也打破了传统的、理性的议程创建流程。短期内大量政策议题的出现对中国的议程创建过程产生了扰动,议程创建的节奏发生变化。社会需求从问题进入到议程合法化阶段非常迅速,而对问题的解释说明、各方讨论达成共识的过程和环节容易被忽略。由于缺乏明显的制度安排让公众得以观察早期的议程启动,所以议程合法化这一终结点作为政策回应行为显得尤为重要。基于以上的分析,笔者将回应式议程设置模式(the response-oriented agenda-setting process)定义为:政府在外部社会焦点事件影响下,直接将相关政策议题纳入决策程序的议程设置过程。在这种议程设置模式中,常规的对政策问题解释说明的环节受到了压缩或精简。社会焦点事件的发生方式和剧烈程度对进入政策议程的重要性往往超过了政策议题本身内在的重要性。在该模式下,政府以“议程设置”这一行为当作标志或工具,迅速回应焦点事件(某一突发事件或短期内出现的严重社会问题),其目标是回应公众需求,缓解政府压力,并呈现如下的特征。

(一)焦点事件影响问题界定,决定政策方向

政策提上议程往往伴随着方案的出台或者元政策的确定。在回应式议程设置模式下,议程受焦点事件驱动,问题的解决和方案的选择直接受焦点事件的性质、内容与发生原因的影响。同时,有的政府机构对于复杂政策难题长期缺乏应对与解决的政策思路,这加剧了焦点事件对政策问题某一方面的放大作用。例如在山西矿权改革中,单次矿难事故的性质影响了议程设置中元政策的政策方向——产权混乱导致的矿难触发了以明晰产权为核心的政策改革[30]。

(二)政策议程易受少数政策精英干扰

由于回应式议程设置具有一定的触发偶然性,政府对政策问题事先的研究、判断与分析不足。体制内外的政策精英(政策企业家)能够在短时间为政府部门提供一套看似合理的备选方案。但是,政府并无时间对备选方案进行比较全面的利弊权衡与评估分析,政策精英的个人偏好和某些利益集团的影响则会通过这一方式渗透到政策决策之中,甚至影响对重大问题的诊断和相应解决方案的制定。例如,特高压电网项目的议程启动与方案选择就体现了这一特征。城市雾霾的连续发生将空气治理问题推到了决策者面前,而以国家电网领导层为代表的政策企业家群体抓住雾霾治理这一政策问题,提出通过特高压远距离输电方式来解决华北地区的城市雾霾[31],实现了推动特高压输电项目的目的。

(三)议程设置本身仅是策略工具

政府进行议程设置的主要目的是回应公众需求和社会压力,决策者往往不能兼顾政策产出的质量,只要政策提上议程,具有初步的政策方向和粗略的解决方案即可。甚至,提上议程这一时刻也代表了议程设置本身,尤其是在面对涉及复杂利益的政策问题时,并不一定需要有实际的方案和决策。政策产出的有效性则取决于政府是否认为此政策面临严峻挑战,方案是否能解决当下的困境,以及能否在短期内协调各方利益来推动改革。如果某一政策问题频繁发生,官员任期长久,那么决策者会进行适当的政策产出质量把控,真正去解决问题。如果政策方案能够在短期内卓有成效,那么方案是否会造成其他社会影响和成本则未必在决策者的关心范围之内。

(四)政策回应性强,可有效推动利益固化领域改革

回应式议程设置是有效的政府回应机制的一部分,同时也是一类公共危机治理的常态化模式。该模式下,政府治理的行为类似于回应型政府,政策回应性强,政策问题和社会矛盾得到解决,政府合法性得以提升。与之相比,发达国家政府在政策议题复杂频发面前却显得力不从心,众多政策陷入党派竞争、利益集团游说的缓慢过程之中,即便是政策议程开启,政策备选方案的论证与规划也往往经历数年。所以,凭借焦点事件的触发作用和回应式议程设置模式,政府可以有效推动在某些利益固化领域的政策改革。

三、回应式议程设置如何形成

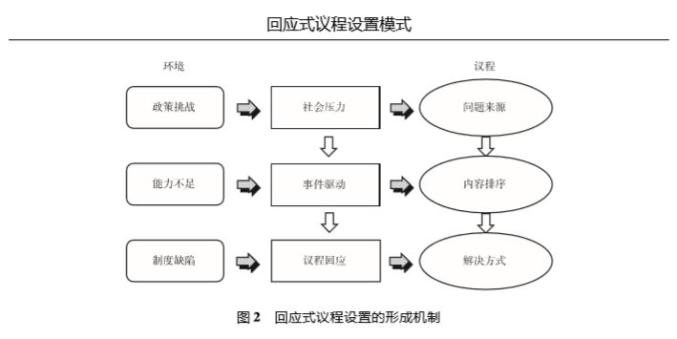

如图2所示,公共议程设置本身涉及“问题、排序、解决”三个核心要素:政策问题从哪里来,如何对其排序,怎样予以解决。沿这一顺序,回应式议程设置的发生机制表现为一个连续被动的“倒逼”启动模式:短期内出现的政策挑战形成对政府的社会压力,是公共政策议程的问题来源。由于问题识别、利益协调与行政能力的不足,政府难以主动地从这些挑战中挑选问题,而焦点事件与政策精英影响着政策议题的选择。鉴于亲民政府形象的树立和行政问责的制度化,政府需要以快速的政策议程开启来回应社会压力。

(一)政府为何会面临众多政策挑战

(一)政府为何会面临众多政策挑战中国政府当前面临的大量政策挑战源自特殊的制度调整时期、公众政策需求转变和发展导向下社会代价集中出现等三个因素在同时期内交叉聚集。

1.发展中国家处于特殊的制度调整与修补阶段。任何社会在任何时候都将面临众多的政策挑战,而对于治理体系和治理能力现代化过程中的发展中国家而言挑战尤甚。一般而言,经历长期制度演化发展的发达国家,其各项制度的稳定性与完备性较强,政府仅需要依据社会环境和公众需求的变化对相关制度进行小修小补的改进。与之相比,发展中国家不仅在某些问题领域尚待制度建设,而且现代化进程中的各项制度与现实的社会需求之间存在诸多缝隙与摩擦,需要政府逐一针对问题进行制度纠偏和调整。

2.公众政策需求发生转变,新的政策问题不断涌现。过去一段时间,中国秉承效率优先的发展逻辑,政策议程的内容偏向于经济领域,公众很少参与经济政策的讨论。近些年,政府调整了社会发展战略,效率优先取向开始淡化,社会民生问题在政府政策清单中逐步占据更重要的位置[32]。随着国家开放程度和社会财富积累的巨大改善,社会分化与贫富差距日趋明显,诸多由财富分配导致的政策问题频繁显现。同时,经历成功的经济改革后,与公众日常生活密切相关的政策问题[例如健康、环境、社会保障和公共安全等]进入中国公众视野,而发达国家后工业化时期公众需求的理念输入,也让公众更加关注社会协调发展[33]。

3.单一发展导向伴生的社会代价在现阶段集中爆发。政府效率优先的整体政策导向已形成了制度惯性,并且在从速度型发展向规制型发展的过程中难以快速扭转,因而现阶段仍不可避免地存在部分政策扭曲[34]。一些地方政府片面追求GDP而不惜一切的“代价”在深化改革时期集中爆发。例如重金属污染(铅蓄电池生产)引发的“儿童血铅”事件,小煤矿掠夺式开采导致的恶性矿难,缺乏有效监管而出现的“问题疫苗”“问题奶粉”等事件。由于这些问题长时间得不到有效解决,而公众不具备定义政策问题的能力,从而导致部分公众采取“闹大”方式获得对其利益表达的重视,加剧了行政压力[35]。

(二)政府为何不能主动挑选问题

在政府资源与能力有限的条件下,政策议题的“排序”是学者们用议程设置判断治理绩效的关键所在,而政府却较难主动进行议题排序。

1.问题复杂性导致识别困难。在深化改革与多重转型的叠加期,政府面临政策问题的复杂性前所未有。例如有些政策问题领域同时存在政府失灵与市场失灵;有些政策问题具有跨领域、跨议题的属性,无法从单一角度解决。这导致政策问题的识别异常困难[36],公共机构难以在短时间内找到问题症结,并启动相关的政策议程。即便是政策制定者能够初步感知政策问题,但是在一定时期未必能够对问题根源以及背后的原因具有清醒的认识。

2.利益复杂性导致协调困难。当前是国家经济社会发展的重要战略机遇期,也是社会矛盾的凸显期。在多元主体互动和多元理性碰撞与融合的同时,社会矛盾也快速增长,政府需要面对复杂的利益协调难题。同时,现阶段的政策议题已从分配型政策转向再分配型与规制型政策,政策改革势必让一部分人利益受损。因而,对那些充满社会矛盾或涉及多方利益领域的改革往往难以推进,形成停滞状态。这些改革难以推进的领域往往成为新的政策挑战的根源。

3.公共决策部门资源与能力匮乏。中国公共决策部门在人力资源上受到极大的限制,不仅无法在有限时间内进行政策储备研究,而且也很难及时有效地为危机事件提供合适的解决方案。随着公共服务类型和政策问题的增加,这种现象将愈加明显。政府机构决策能力匮乏有三方面原因:一是人力资源存在结构失衡现象,各级党政部门人员数量受编制限制[37],尤其以教育、税务、医疗、监管机构等专业性机构最为突出;二是政策分析的职能在公务员体制的功能划分中长期缺位,与其他一般行政职能混合,公共决策部门系统、科学的政策分析能力十分缺乏,对重大政策问题缺乏长期研究;三是公务员偏低的薪酬和高度的工作压力导致体制内的专业精英大量流失,尤其以市场化较明显的部门最为突出[38]。

在这样的情况下,焦点事件成为影响议题选择的重要因素。焦点事件可以产生和聚集社会压力,加速一些政策议题快速进入议程。随着媒体曝光与社会问责的出现,中国公共决策者更加关注焦点事件带来的可能影响[39]。不仅公众自媒体激活政策沉淀、助推焦点事件以触发政策议程的现象频频发生[40],而且由于利益表达渠道淤塞,公民抗争倾向于形成“闹大效益”[例如罢工、静坐、上访等等]来推动政府议程[41]。

(三)政府为何必须快速启动议程

1.兑现政府承诺与亲民政府形象塑造。近年来,中国政府一直在不断努力兑现政府承诺,构建“亲民政府”形象。“三个代表”、科学发展观和构建社会主义和谐社会等主流的国家发展话语体系建立,各项制度建设都围绕这一社会发展战略进行布局。各级政府都非常重视对公众需求的解决,以“快速回应”做出鲜明的回应型政府姿态。

2.责任追究的制度化与多元考核机制的形成。行政问责和绩效考核等机制虽然是政府执行层面的制度措施,却切实对公共政策议程产生了影响。由于责任追究困难,中国行政问责以事后问责方式为主[42],这加剧了政府对潜在政策挑战,尤其是能够引发焦点事件的政策议题的关注。同时,环境治理、安全生产、地方维稳情况等新指标也逐渐成为干部选拔的重要参考。这些机制迫使政府全力以赴解决具有重大影响的社会问题。

3.决策流程性制度软约束导致政府可以快速启动议程。现阶段中国在决策流程层面的制度措施往往呈现软约束特征,一些需要履行的决策程序,例如听证制度和专家论证制度等经常被决策部门省略。这些流程性的制度可以降低社会压力对理性决策的影响,一旦制度软约束出现,议程设置与政策出台之间无法形成有效缓冲,这导致政府可以以迅速的、实质性的决策内容作为解决压力的方式。此类情况在地方政府中更加明显,随着行政层级的下降,需要的流程性制度措施越少,人治现象越加突出。

四、回应式议程设置模式的局限

回应式议程设置模式能够在一定程度上反映公众议程的内容与排序,解决短期内频现的政策挑战,构建政府的社会回应性形象,也不乏能够解决大量政策问题、出台有效推动某些利益固化领域改革的政策。但是,该模式也有一定的局限,长期固化不利于中国政策产出质量提升和公共决策机制建设。

首先,在仓促议程设立条件下,其在政策问题能否得到根本解决方面值得商榷。虽然在回应式议程设置模式的条件下,公众议程与政府议程结合紧密,但政策产出的质量却没有保障。长久而言,频繁进行改革而政策回应的质量持续降低,既可能引发公众对政府行政能力和政权合法性的质疑,也可能造成社会发展的成本损失。其次,回应式议程设置模式的长期固化,将导致政府决策自主性和行政能力的持续下降。该模式可能在一定程度上干扰政府的常规性工作,打乱政策改革工作的既有部署,削弱政府在公共议题选择上的自主性和控制力,不利于政府在科学决策和问题识别方面的能力培养。最后,回应式议程设置模式的不当使用,易导致议程选择偏离公众利益。政府若总受焦点事件影响就容易忽略影响社会发展的根本性、紧迫性的问题,而政府若仅关注提上议程环节,则实质性的决策或方案就容易被政策企业家操控。

以提升公共政策制定质量、推进国家治理能力和治理体系现代化为出发点,本文提出以下政策建议,希望中国公共政策过程能够在回应式议程设置的基础上,趋利避害,向现代化目标不断推进。

首先,各级政府高度关注公众需求,注重社交媒体信息传播方式,合理引导政策议程的设置。在当今社交媒体高度发达的情况下,各级政府需要对社会公众的需求给予持续关注,以避免此类需求向不利方向发酵演变;同时,应当及时进行适当的引导规范,使得公众关注的问题通过比较理性的方式被纳入政策议程,避免公众与媒体意见绑架政府议程。其次,要加强政府内部政策研究能力建设,使得各级政府清楚其长期政策与短期政策面临的挑战,以及解决这些政策问题所面临的约束条件。这样,当社会公众对某些政策的需求突然高涨的时候,政府可以在有一定准备的情况下应对,甚至可以把社会高涨的需求作为动力来推动某些政策的出台。最后,要营造尊重制度和程序的社会风尚,加强政府按照科学民主决策程序来分析论证相关政策的自主性。使得在社会舆论压力下进入议程的政策问题能够按照科学化、民主化的流程得到合理论证,引导议程设置模式向良性循环方向发展,提升政府设置政策议程的自主性与应对外界压力的能力。

注释

[1] 《习近平谈治国理政》,第106页,外文出版社,2014年版。

[2] 参见王绍光:《中国公共政策议程设置的模式》, 《中国社会科学》, 2006年第5期;Wang,Shaoguang,“Changing Models of China's Policy Agenda Setting”, Modern China,Vol.34,No.1,2008;Bendz, Anna, “Paying Attention to Politics:Public Responsiveness and Welfare Policy Change”,Policy Studies Journal,Vol.43,No.3,2015.

[3] 相关文献可参考:邝艳华、叶林、张俊:《政策议程与媒体议程关系研究——基于1982至2006年农业政策和媒体报道的实证分析》, 《公共管理学报》, 2015年第4期;朱旭峰:《中国社会政策变迁中的专家参与模式研究》,《社会学研究》, 2011年第2期;段伟红:《“又红又专”的政策议题是如何设置的?——以“股权分置改革”为个案的一项研究》,《管理世界》,2012年第3期。

[4] 刘伟、黄健荣:《当代中国政策议程创建模式嬗变分析》,《公共管理学报》, 2008年第3期。

[5] Zhu,Xufeng,“Strategy of Chinese Policy Entrepreneurs in The Third Sector:Challenges of Technical Infeasibility”, Policy Sciences,Vol.41,No.4,2008.

[6] 陈玲、赵静、薛澜:《择优还是折衷?——转型期中国政策过程的一个解释框架和共识决策模型》,《管理世界》,2010年第8期。

[7] 赵静、陈玲、薛澜:《地方政府的角色原型,利益选择和行为差异:一项基于政策过程研究的地方政府理论》,《管理世界》,2013年第2期。

[8] 所谓公共议程设置过程是指政府筛选信息、分配注意力和选择优先处理哪些问题的过程,其完成的标志是指一个政策议题的内容被提上会议讨论、启动方案研究, 或进入决策程序, 体现为一个时刻或者事件。参见Kingdon, J.W., Agendas, Alternatives,and Public Policies,Second Edition,New York:Longman,1995,p.31.

[9] Lasswell,H.D.and Stanley.J,The Future of Political Science,Transaction Publishers,1963,p.163;Baumgartner,F.R.,Breunig,C.,Green-Pedersen,C.,Jones,B.D.,Mortensen,P.B.,Nuytemans,M.and Walgrave,S.,“Punctuated Equilibrium in Comparative Perspective”,American Journal of Political Science,Vol.53,No.3,2009.

[10] Kingdon,J.W., Agendas,Alternatives,and Public Policies,Second Edition,New York:Harper Collins,1995,p.3.

[11] Baumgartner, F.R.and Jones,

B.D, Agendas and Instability in American Politics,Second Edition,University of Chicago Press,2010,p.3~23.

[12] 参见Jones,B.D. and Baumgartner,F.R.,The Politics of Attention:How Government Prioritizes Problems,University of Chicago Press,2005, pp.51~52;Jones,M.D.,Peterson,H.L., Pierce, J.J., Herweg, N., Bernal, A.,Raney,H.L.and Zahariadis,N.,“A River Runs Through It A Multiple Streams Meta-Review”,Policy Studies Journal,Vol.44,No.1,2016.

[13] 参见Baumgartner, F.R.,

Breunig,C.,Green-Pedersen,C.,Jones, B.D.,Mortensen,P.B.,Nuytemans,M.and Walgrave,S,“Punctuated Equilibrium in Comparative Perspective”,American Journal of Political Science, Vol.53, No.3,2009;Chan, Kwan Nok and Shuang Zhao, “Punctuated Equilibrium and the Information Disadvantage of Authoritarianism:Evidence from the People's Republic of China”,Policy Studies Journal,Vol.44,No.2,2015;Lam,W.F.and Chan,K.N,“How Authoritarianism Intensifies Punctuated Equilibrium:The Dynamics of Policy Attention in Hong Kong”, Governance-an International Journal of Policy Administration and Institutions,Vol.28, No.4,2015.

[14] May,P.J.,“Reconsidering Policy Design:Policies and Publics”,Journal of Public Policy,Vol.11,No.2,1991.

[15] 王绍光:《中国公共政策议程设置的模式》,《中国社会科学》,2006年第5期。

[16] 陈新:《互联网时代政府回应能力建设研究——基于现代国家治理的视角》, 《中国行政管理》,2015年第12期。

[17] Thomas J.Lando,“Participation Models:How to Promote Political Efficacy”,Doctoral Dissertation of University of South California,1998.

[18] 刘学民:《公共危机治理:一种能力建设的议程》,《中国行政管理》,2010年第5期;卢坤建:《政府理论研究的一个走向:从政府回应到回应型政府》,《中国行政管理》,2009年第9期。

[19] 参见孟天广、李锋:《网络空间的政治互动:公民诉求与政府回应性---基于全国性网络问政平台的大数据分析》,《清华大学学报》(哲学社会科学版), 2015年第3期;Roberts,Andrew and Byung-Yeon Kim,“Policy Responsiveness in Postcommunist Europe:Public Preferences and Economic Reforms”, British Journal of Political Science,Vol.41,No.4,2011.

[20] 公共议程设置分为传媒议程、公众议程和政策议程。传媒议程是媒体报道的政策议题,媒体能够影响公众关注某一议题。公众议程是引起社会大众广泛关注的问题,也是公众认为政府应该关注的问题。政策议程是决策者基于自己对问题判断而挑选出的议题。参见王绍光:《中国公共政策议程设置的模式》,《中国社会科学》,2006年第5期。

[21] Cobb,Roger W.and Charles D.Elder,“The Politics of Agenda-Building:An Alternative Perspective for Modern Democratic Theory”,The Journal of Politics,Vol.33,No.4,1971.

[22] Protess,D.and McC ombs,M.E.,Agenda Setting:Readings on Media,Public Opinion,and Policymaking,Routledge,2016,pp.17~26;有学者认为公众自身特性以及媒体信息如何对舆论产生影响值得议程设置领域的学者深入研究,提出了基于政治传播的框架效应。参见马得勇:《政治传播中的框架效应——国外研究现状及其对中国的启示》,《政治学研究》,2016年第4期。

[23] 政策企业家是那些可以投入他们的资源(时间、能量、声誉和资金)获得未来回报的政策过程参与者,既可以是政府内部人员,也可以是政府外部的利益集团或研究组织的人员。参见Kindon,John W.,Agendas,Alternatives and Public Policies,Second Edition,New York:Harpercollins,1995,p.20.

[24] Birkland,Thomas A.,“Focusing Events,Mobilization,and Agenda Setting”,Journal of Public Policy,Vol.18,No.1,1998.

[25] Kingdon,John W.,Agendas,Alternatives and Public Policies,Second Edition,New York:Harper

Collins,1995,p.95.

[26] 例如有学者提出的四种策略:注意力与寻找支持策略,链接策略,关联管理策略,竞技策略等。参见Brouwer, Stijn and Frank Biermann, “Towards Adaptive Management:Examining The Strategies of Policy Entrepreneurs in Dutch Water Management”,Ecology and Society,Vol.16,No.4,2011;在对中国的案例研究中, 有学者分析了政策企业家把一项“技术不可行”政策推入议程中所采取的策略。参见Zhu,X.F,“Strategy of Chinese Policy Entrepreneurs in The Third Sector:Challenges of ‘Technical Infeasibility’”, Policy Sciences,

Vol.41, No.4,2008.

[27] Ackrill,Robert and Adrian Kay,

“Multiple Streams in EU Policy-making:The Case of The 2005 Sugar Reform”,Journal of European Public Policy, Vol.18,No.1,2011.

[28] 朱亚鹏:《政策过程中的政策企业家:发展与评述》,《中山大学学报》(社会科学版),2012年第2期。

[29] 邝艳华、叶林、张俊:《政策议程与媒体议程关系研究——基于1982至2006年农业政策和媒体报道的实证分析》,《公共管理学报》,2015年第4期。

[30] 赵静、陈玲、薛澜:《地方政府的角色原型、利益选择和行为差异——一项基于政策过程的地方政府理论》,《管理世界》,2013年第2期。

[31] 刘振亚:《发展特高压电网,破解雾霾困局》,《人民政协报》,2014年3月3日。

[32] 刘伟、黄健荣:《当代中国政策议程创建模式嬗变分析》,《公共管理学报》, 2008年第3期。

[33] Whittaker,D.Hugh.et al.,

“Compressed Development”,Studies in Comparative International Development,Vol.45,No.4,2010.

[34] 薛澜、陈玲:《制度惯性与政策扭曲:实践科学发展观面临的制度转轨挑战》, 《中国行政管理》,2010年第8期。

[35] 韩志明:《利益表达、资源动员与议程设置——对于“闹大”现象的描述性分析》,《公共管理学报》,2012年第2期。

[36] 薛澜:《顶层设计与泥泞前行:中国国家治理现代化之路》,《公共管理学报》,2014年第4期。

[37] 张帆、薛澜:《弥合碎片化的政策设计:从提升专业性的角度深化公务员制度改革》,《中国行政管理》,2015年第12期。

[38] 例如中国金融监管行业,“一行三会”中大量中层骨干人才被市场机构高薪聘走。

[39] Ma,Jun,“The Rise of Social Accountability in China”,Australian Journal of Public Administration,Vol.71,No.2,2012.

[40] 陈姣娥、王国华:《网络时代政策议程设置机制研究》,《中国行政管理》, 2013年第1期。

[41] 例如,有学者指出作为问题化的技术,闹事通过破坏安定团结的政治局面把拖延推诿的政府拖到前台,来解决闹事者提出的问题,使得一些紧迫性的问题得到解决。有学者认为闹大让矛盾爆发出来,问题公开化,引起社会广泛关注,形成强大舆论压力,督促政府采取行动,推动自身问题得到解决。参见应星:《“气场”与群体性事件的发生机制——两个个案的比较》,《社会学研究》,2009年第6期;韩志明:《利益表达、资源动员与议程设置——对于“闹大”现象的描述性分析》,《公共管理学报》,2012年第2期。

[42] 例如由于群体性事件发生、危机事件处理不当、环境污染与公共安全等事件的发生对某一地方主政官员或部门主管官员实施的问责。参见张海波、童星:《公共危机治理与问责制》,《政治学研究》,2010年第2期。

编辑|致远星

审核|李三民

终审 | 李致宪

©Political理论志

前沿追踪/理论方法/专家评论

前沿追踪/理论方法/专家评论ID: ThePoliticalReview

原标题:《经典论文 | 赵静 薛澜:回应式议程设置模式——基于中国公共政策转型一类案例的分析》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司