- +1

洞天寻隐·岳渎纪丨东方镇岳与沂山道脉

《沂山图》,引自《天下名山图》

一、从一部传说中的“秘笈”讲起

“岳镇海渎”,是中国古代朝廷的重要祭祀,依托自然景观宣示统治华夏疆域的神圣合法性。[1]位于山东省潍坊市临朐县的沂山是这一神圣地理系统中的“东镇”。这座山拥有百丈瀑布、穆陵关等自然和人文胜迹,是古代青州地区重要的山岳圣地。山麓上东镇庙的历史可以追溯到隋代,但传衍至今的建筑群则是在宋代搬迁后不断重修的结果。[2]

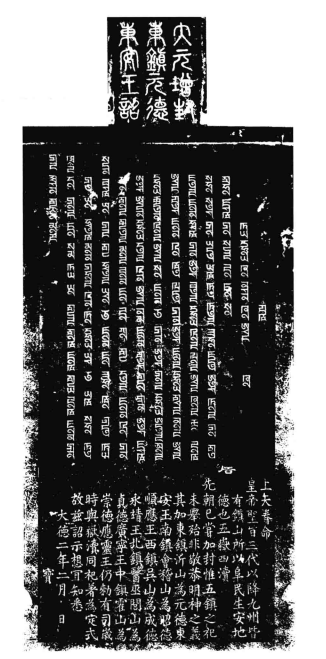

《大元增封东镇元德东安王诏碑》,引自《东镇沂山碑拓集锦》(济南:齐鲁书社,2013年),第3页。

明末清初生活在这座庙宇中的道士赵守身,或许从没想过他的著作在三百多年后会成为一部“秘笈”。赵守身的《东镇述遗记札》是一部大名早已为人所知,但内容却总被遮遮掩掩的地方文献。在临朐当地文史研究中此书屡获引用,尤其是对当地道教、佛教历史情况的追忆,常常既援引此书并不太可靠的记述,又继承全真赵守身鄙薄佛教和正一的立场和态度。[3]然而,这部似乎以“抄本”的形式保存至今的著作,因属个人收藏,书影和内容迄今未获公开。对于“秘笈”的探索,只能通过在当地文史研究论著中“辑佚”的方式获悉部分内容,并以此为据分析此书的特点和价值。[4]尽管对这部道教古籍的探索之路遇到了阻碍,但道士赵守身及其栖身的东镇庙却勾起了我们新的兴趣。

有关赵守身本人的记载并不多,但题名却在东镇庙现存碑刻中出现三次,两次出现在重修纪念碑中,最后一次则是在他自己的墓碑上。

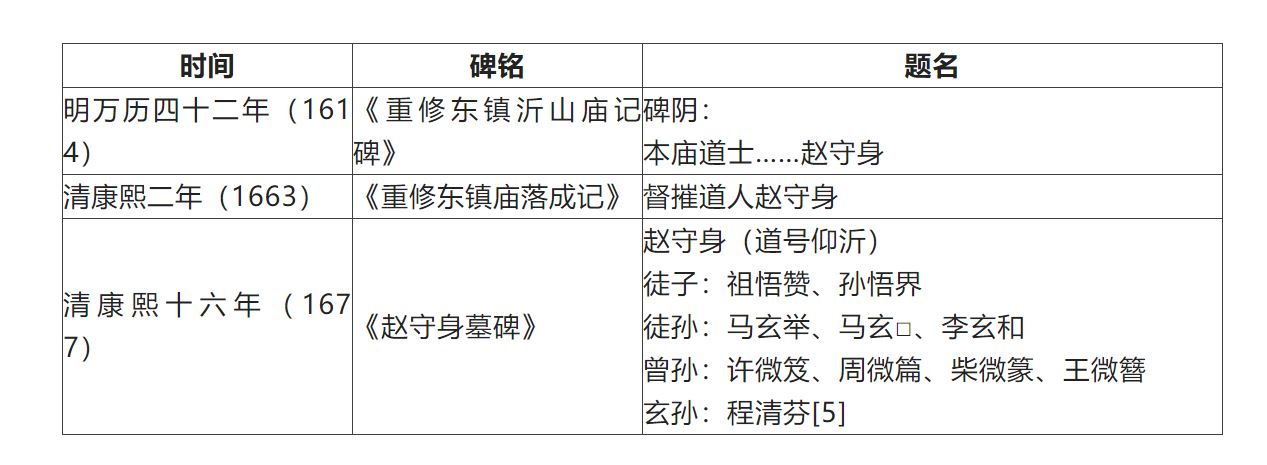

《赵守身墓碑》,引自《山东道教碑刻集·临朐卷》,第95页。

对三方碑刻进行一番解析后可发现,仰沂道士赵守身出生于明万历二十四年(1596),卒于清康熙十五年(1676)。最晚十九岁时(1614)已成为东镇庙道士,六十八岁(1663)时曾担任庙宇重修工程的督摧。赵守身升霞前已传四代弟子,在东镇庙内当具有较高地位。

这些碎片式的材料当然无法组织起赵守身的生命历程,但他在东镇庙中的地位以及严整有序的传嗣,却引起了我们的疑惑:一座朝廷“官祠”之中,为何会有这么多的全真道士?这些全真道士与这座镇山庙宇之间建立起怎样的关系?这座山中的官祠,除朝廷使者和地方官员偶尔举办祭典活动外,又处于怎样的日常信仰生态之中?种种疑问,挑战着原本过分清晰的“官方-民间”和“儒-道”分野所建构的常识——要知道,一般印象中,道教(以及佛教等其他信仰体系),尽管可以仪式的形式为帝王及其王朝谋得福祉,但在号称依据“儒家礼制”建立的官方祭祀系统中,却总是被排斥的对象。在这样的印象下,如东镇庙这样重要的国家山川祠祀,为何会成为全真道士活跃的场合,便显得令人有些讶异了。种种疑问引导着我们对这座名山进行更为切近的观察。

《东镇图》,引自《(咸丰)青州府志》

二、东镇庙里的全真道士

让大批道士进驻重要国家祠祀的现象,在我们所关注的唐宋或更早时代并不正常。唐宋时期朝廷在这些庙宇中设置庙令、庙丞等职,由县令(或年老州官)、县尉兼任,负责日常祭祀和管理工作。[6]金代大定十三年(1173)发生的一个事件,为岳镇海渎庙的管理史带来转折。[7]转由道士管理岳镇海渎庙,起源于中岳庙的一场避免小吏借机盘剥祈福民众的改革。大定十三年(1173),“嵩山中岳祈依旧令本处崇福宫道士看守”,得到的回应是可以选择“德行名高道士二人看管”。此制度继而铺展开来:

契勘岳镇海渎系官为致祭祠庙,合依准中岳庙体例,委所隶州府选有德行名高道士二人看管,仍令本地八官员常切提控。[8]

大定十三年规定的岳镇海渎庙负责道士的人数是二人,这一数字很快就因事务超载而获准扩充。《大金集礼》记载东岳庙在大定十九年(1179)即“后蒙批降,仰设道士十人勾管,如本处数少,于附近州府县分选取,满替依旧”。[9]《大金集礼》中有关中岳庙和东岳庙道士的情况存在一个细节值得注意,即旧时中岳庙是由位于嵩山山麓的崇福宫道士托管,而有关东岳庙的新规定则似乎是改为选择十位高道隶属此庙,专门负责管理工作。从“托管”到“专管”的变化,可能也发生在其余岳镇海渎庙上。不论如何,我们的东镇庙最晚在此时,也当由道士来负责日常管理工作了。

有关金代之后东镇庙道教的情况,已获得一些学术关注,这主要得益于东镇“碑林”的苟延残喘。明代傅国(1581?-1644)《昌国艅艎》记载称:“山之东谷中为东镇庙,其历代敕告祀文俱勒石祠下,及古今游人题咏多坎壁间。”[10]今日所见东镇碑刻以元明清石刻为主,据信光绪三十年(1904)时东镇庙中有古碑360余座,后因人事而不断损毁,至上世纪八十年代东镇庙修复时复立85座,又得残碑数十块,现存古碑共约145幢。[11]以现存碑石为基础,并结合王居易《东镇沂山志》及其他几部临朐县志的记载,多少能够获得一些对东镇庙道士的认识。然而,对这些文献材料的梳理和分析过程相反繁复,而移动多媒体并不是阅读繁琐乏味的掉书袋式考证研究的理想载体。接下来的描述,略去分析过程,依托我们业已完成的研究,[12]尝试给出一些更具整体性、也更有启发价值的描述——这样的行文选择,又一次为我们节省出五万多字的篇幅。

杨道全是已知最早管理东镇庙日常运作的道士。《金史》记载,金章宗明昌年间(1190-1196),“从沂山道士杨道全请”,封四镇、四渎为王。[13]元至治二年(1322)的《东镇沂山元德东安王庙神佑宫记》(后简称《神佑宫记》),节录东镇庙“大安故碑”(即大安三年【1211】所立之《律令禁约樵采东镇庙界内山场之碑》)中涉及东镇庙田四至的内容,记为“知庙道士传度师杨道全立石”。[14]由这些记载,可判断杨道全在十三世纪末至十三世纪初,管理着东镇庙,并使东镇等镇山获得封王的待遇。东镇庙中杨道全后嗣情况目前不见记载,但从元代开始,一批来自益都路太虚宫的全真道士开始入主东镇庙,并有序地传承下来,《神祐宫记》、唐教玉和赵守身墓碑等碑石材料为我们留下非常重要的历史信息。

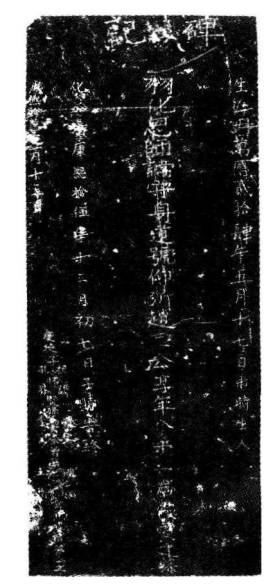

《神祐宫记碑》,引自《山东道教碑刻集·临朐卷》,第9页。

元代“本宫上院太虚延寿宫玄坛提举”郦道顺所撰《神祐宫记》是一块非常值得讨论的东镇碑刻,其中可能隐藏着东镇庙“全真道”起源的信息。根据碑文记述,梅道隐曾任东镇庙提点,元大德二年(1298)朝廷遣使致祭东镇后,梅道隐受命“选保到太虚宫”,此时“提点张德显可知本庙事”。[15]次年,掌教大真人下命,正式任命张德显“充东镇沂山神佑宫提点勾当,知元德东安王庙事”。从“提点张德显可知本庙事”的用语,可以判断张德显原本应当就是东镇庙中的一名“提点”。张德显在任期间,积极兴建神佑宫,但不久去世,由“太虚宫提点唐志迁摄管其事”,完成修造工程。经一番研究,我们多少有些怀疑元代益都路道录司有可能就设在太虚宫。太虚宫可以向东镇庙派驻道士,甚至在一定程度上托管这所国家祠祀。然而,东镇庙毕竟是“国家祠祀”,一所地方道观不可能将之彻底改造为自家“下院”,于是在东镇庙中建造一所专属道教的神佑宫便成为方便守庙道士管理事务和过信仰生活的选择。因此,太虚宫或益都路道录司的介入应当可以作为东镇庙道教发展史上的一个分水岭,而神佑宫的建立则可以算是东镇庙道教团体拓展的标志。东镇庙与太虚宫之间的制度性关联,使得太虚宫中的全真道派得以在东镇庙中顺利传播——东镇庙由此得以“全真化”。洪武二年(1369)金斗辅所撰《敕祀东镇庙记》中陪祭东镇的道士是“太虚宫守庙道士王德祚、邹德明”,[16]可推测太虚宫之于东镇庙的“托管”关系(不论实际上的还是名义上的)可能维持数十年的时间。但在洪武二年之后,现存东镇碑刻显示东镇庙不再与太虚宫存在任何关联。事实上,《嘉靖青州府志》记载,太虚宫在明代嘉靖之前就已被改造为青州府儒学。[17]至于东镇神祐宫,明代成化元年(1465)后的祭祀碑中再未出现此宫名称,且明清沂山和临朐方志以及碑石材料中均不见记载,王居易《东镇沂山志》所绘东镇庙图中亦不见此宫踪影,推测神佑宫可能在成化初年废止了。

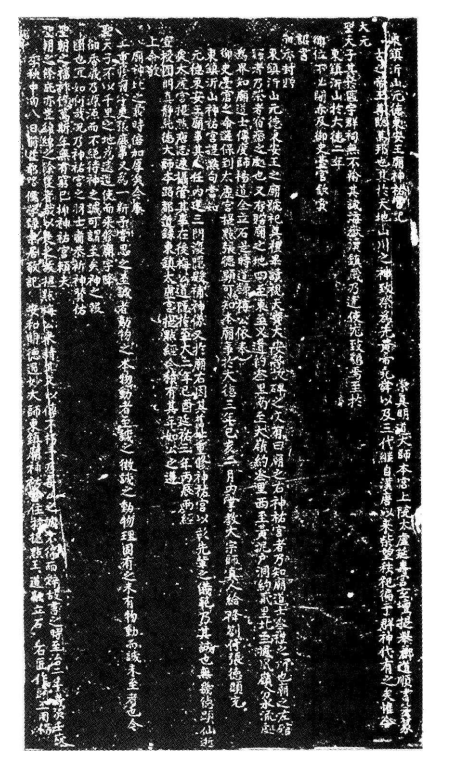

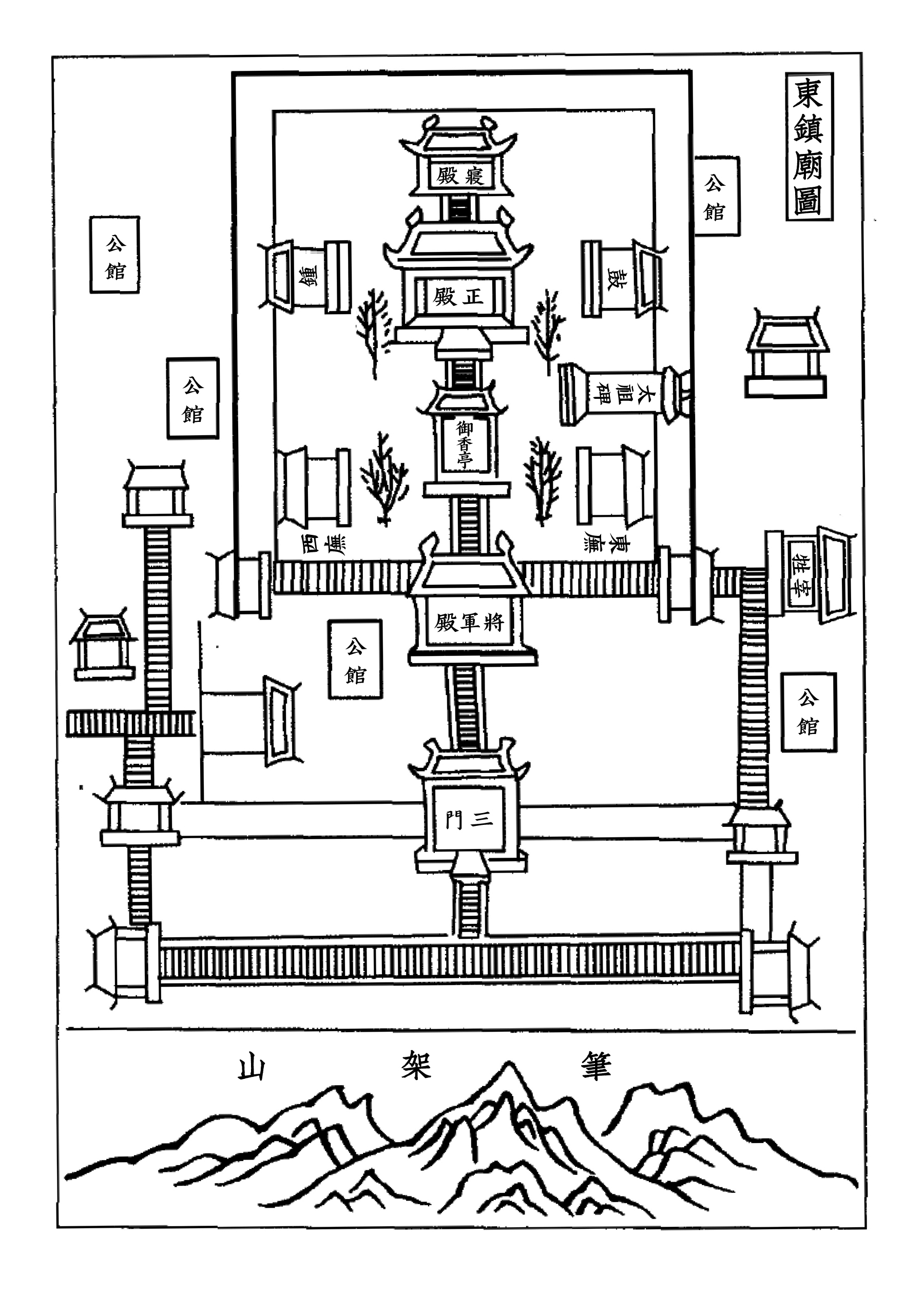

《东镇庙图》,引自《东镇沂山志》

不论是隶属神祐宫,抑或是归附东镇庙,自元代开始这座国家祠庙便已由全真道士掌管日常运作。赵卫东关注东镇庙碑刻里的道士题名(尤其有师徒关系者,如《唐教玉墓碑》和《赵守身墓碑》的记述),将道士姓名与《诸真宗派总簿》等材料记载之全真道字派进行对比,并联系全真道传布范围的时代变化,认为元代东镇庙道士确属全真道,但具体派系不明;自嘉靖末开始,东镇庙中存在华山派和丘祖又派两派全真道士,其中丘祖又派为华山派道士唐教玉所创,两个法脉一同居住于东镇庙中。[18]从元至清,东镇庙道士的政治身份和教团规模呈现出明显的起伏变化,反映着这个道教团体的兴衰历程。整体而言,元明清东镇庙道士的政治地位有逐渐降低的趋势。元至明洪武年间,东镇庙神佑宫可能是由太虚宫(益都路道录司)派驻、托管,此时段主管东镇庙的一些道士拥有相对较高的政治身份。以目前所知最详的梅道隐为例,其不仅出现在至少两方元代东镇致祭碑题名中,还曾作为益都路道判和益都路都道录参与青州的道教活动。[19]贯穿整个明代,东镇庙守庙道士均可以正式身份参与东镇祭祀活动。清康熙统治时期,东镇庙道士仍可在东镇致祭碑上留下题名,但在康熙之后的大量官方祭祀碑中,再无东镇庙道士出现。这一现象与清代统治者将道教排除在重要国家事务之外、压缩道教权力的努力相对应——尽管官方还是需要道士作为“义工”维系东镇庙的实体。东镇庙中道士规模的增减,呈现出大体类似的趋势,碑石和方志中的记述提供了一些有关东镇道团人数的线索。元代《神祐宫记》中的“本庙”、“东镇”、“神佑宫”道士指东镇庙道士,“本宫”道士则可能太虚宫道士,而前者只有梅道隐、张德显、王道融、“明贞大师”、刘道源、李道成数人。明代傅国《昌国艅艎》称东镇庙中有“道房七十余间”,[20]明代王居易的《东镇沂山志》也记载称“道士居室共七十间”,[21]显示明代东镇庙最少具备容纳数十位道士的条件。万历四十二年(1614)《重修东镇沂山庙记碑》开列的本庙道士题名有36位之多。康熙二年(1663)的《重修东镇庙落成记》与前者类似,最末题名中有东镇庙道士9人;但碑文提及重修活动中道众内部产生矛盾,曹真惟、石冲月、石冲明三人隐匿石灰,此三人未出现在题名中。二者相加,此时东镇庙最少有12位道士。秦国帅有关山东全真道分布的研究,发现乾隆初年黄册记载的山东府县僧道统计数据,其中临朐县全真道士共计16位。[22]显然,这16位全真道中包含着东镇庙的全部正规道众。除以上记述外,晚清和民国临朐方志显示东镇庙日渐荒颓,庙中道士居所数量锐减,道士数量大幅下降。《光绪临朐县志》记载当时东镇庙已破败不堪,“公所、道房各三间,瓴不具,荫以重茅。”[23]此后在地方官府不作为和地方匪乱昌盛的背景中,东镇庙情况更是江河日下,至民国时期“庙宇日荒颓矣”,[24]道士似乎也仅剩下张礼修、侯智深而已。[25]

现存东镇碑刻中,重修碑记占据很大部分。综合方志记载与这些现存碑刻,我们统计出元至民国时期共计18次较大规模的修造活动,其中明确记载道士参与并担任重要职务者至少有8次。距离临朐县百里之遥的东镇庙,对于临朐县府来说其实是一块“烫手山芋”。在制度上而言,临朐县肩负着维持庙宇的责任,但财政收入捉襟见肘,木构建筑极易为风雨所侵毁,维修费用不菲;东镇庙又地处山林、远离市镇,而沂山在明清时期又是土匪盘踞的重灾区,种种现实使临朐县府难以持续地在东镇庙重修项目中倾注足够的精力和财力。东镇庙的维系责任,在一定程度上落到地方士绅、民众以及庙中道士身上。嘉庆三十五年(1556)后的一次重修活动,发生在沂山土匪赵慈进攻临朐失败之后。据信赵慈出兵前曾赴东镇庙卜签,三卜皆下下。官匪相斗时,风向突变,有利官兵;贼匪被俘虏后,亦称见到东镇神灵助官兵作战。[26]既有此神异,地方父老便决定重修已经颇为破败的东镇庙。王居易为这项工程撰写了《重修东镇庙缘簿引》,指出东镇庙状况长期以来令人堪忧,“正殿寝宫半遗,夫故趾迴廊翼室奚取于虚名”,“断础残碑竟剥蚀于风雨”。就在这件公示性文书中,王居易谴责地方官府的不作为——“盖上既狃于因循,斯下遂成夫玩愒”,并向民间请求帮助:“但积少成多必旁求乎列邑,而绝长补短须仰赖于十方。为此,竭诚专祈共济。或贫或富,量所有以相周;无智无愚,随其心而协助。”[27]两年之后,一场更加正式的重修活动展开,嘉靖四十年(1561)九月所立的《重修东镇庙题名记》记载了这一事件的原委:

东镇庙宇,近年以来,风雨摧残,神像暴露。本庙住持唐教玉等具呈到县,转申本府兵备道给印信,□□缘募四方钱粮。临朐、沂水二县城,夫役督工,修理寝殿五楹,具用琉璃瓦兽,两廡十楹,灵星门一座。自嘉靖三十七年起工,至四十年落成。四方施财达官长者姓名,籍此碑阴开列于后,以识岁月。[28]

从碑记中不难发现,发起重修活动的是东镇庙主持道士唐教玉,青州府方面批准了这些道士的化缘行为,临朐县和沂水县在青州府的压力下给予支持。尽管此次重修获得了某些官方支持,但却依旧无法改变其“民间”属性,道士发起的“四方施财”活动很难被完全归入官方制度性运作的范畴。自嘉靖末年重修工程之后,官府、道士及民间精英合作修缮东镇庙,成为常例,一座庙宇的维系成为官方和民间力量既互相配合、又互相角力的擂台。东镇庙的道士们则总是充当着调和二者关系的中间人,随缘募化的任务也始终落在他们头上。康熙元年(1662)的重修活动便是一起典型案例。康熙元年春旱,县令谢赐牧求雨东镇庙,顿时云兴雨至。值此之际,谢赐牧倡议重修庙宇,带头“捐俸百三十金”,官吏乡耆积极响应。工程自康熙元年九月初提议,至康熙二年十月结束,并立《重修东镇庙落成记》以为纪念。[29]就是在这场重修活动中,发生了前述曹真惟等道士隐匿石灰的情况,而我们所熟悉的赵守身也恰是在此次活动中担任“督摧道人”一职。非常有趣的是,《重修东镇庙落成记》记载下东镇道士募化的一些细节,据称临朐县牛家沟牛四家有杨树一株,道士募化三次,但牛四始终拒绝施舍,不久身患重病。家人为之捐献杨树,但牛四最终病亡。不论这则募缘牛四事件多么不符合今人的价值观,但却仍能展现出东镇庙道士为庙宇重修工作所付出的百般努力。通过对明确记载道士参与重修活动的碑记的整体分析,可以想象,多数东镇庙的重修工程(即使是地方官府所领导的项目)背后,可能都有往来民间募化经费的守庙道士身影。但或许是由于他们的募缘行为太过正常,又或许是因为官方碑记常常掩盖道士的行为而突出地方官的卓越,相关记述总是遮遮掩掩。

在地方官府无力也无心完善管理和维系东镇庙的同时,庙中道士和地方士绅、民众的势力便得以进驻这所国家祠庙,庙宇的实际功能也随之多元化。全真道团体的进驻和神祐宫的兴建,使东镇庙不再局限为一所“官祠”,同时也成为一座重要的地方道观。当地民间力量通过重修工程等活动进一步卷入东镇庙后,这所庙宇也就不只是官方举办春秋二祀的场所,同时也成为民间斋醮祈福活动的空间。几方醮祭碑的存在为我们提供了相应证据。《仁寿乡盘羊社修醮残碑》存于东镇庙中,记述临朐县仁寿乡盘羊社在若干会首带领下,于东镇庙修醮三年,功德圆满,勒碑纪念。[30]因碑石残缺,确切系年不详,但碑文记载带领民众建醮的“玄门弟子苑静云”又出现在康熙二年《重修东镇庙落成记》中,可推断盘羊社建醮事亦当发生在康熙初年前后。《仁寿乡盘羊社修醮残碑》显示东镇庙在当时确实获得来自朝廷和民间的双重祭祀,其作者认为朝廷有春秋致祭的制度,“在上者,既已如斯也”;而受东镇沂山神庇护的乡野小民也当祭祀报恩,以东镇庙道士带领修醮的方式回馈神灵。康熙二十二年(1683)的《渠丘泊里庄碑记》是一篇民间社会东镇建醮的纪念性文章,记载安丘县西乡泊里庄村民,在会首任复初及会社成员在东镇建醮一事。此时担任东镇庙主持的是李德仁,负责此次醮仪的则是“领醮弟子于德江”。[31]东镇庙虽然位于临朐县,但从这则建醮记可以发现,其在地方的信仰辐射并不局限于临朐一县,包括安丘县在内的周边县区也被吸引而来。

三、既是官府祠庙也是民间道观——东镇庙道教的启示

在对东镇庙道教有所了解后,开篇的几个疑问随之获得解答。尽管东镇庙最初是作为官祠建立起来,但从金元时期开始由道士管理的庙宇逐渐具备一般道观的功能和形质,与此同时当地民间力量也通过重修等活动逐渐参与到这座庙宇的维系和运作之中,由此使东镇庙的信仰生态变得不那么“单纯”——其既是国家的官祠,也是一所当地的道观;既有明确的官方身份,也是充满民间活动的宗教场所。东镇庙交织着各种力量,民间和官方选择不同的时间点在庙宇中举办自身需要的仪式活动,由此相互区分。但这座庙里的道士却永远置身其中,成为连接多种力量的关节点。这样的运作方式,使东镇庙同时呼应着官府、民间,甚至庙内道士们的切身需求。

2018年5月18-23日,我们参与了贾晋华教授带领的“真实与权威”(Authenticity and Authority)岳镇海渎祭祀考察团队,对东镇庙进行综合考察,重新摸查东镇碑石的情况,并考察5月22日沂山山神东安王圣诞的系列民俗活动。而就在不久前的4月1日,东镇庙刚刚举办过一场带有官方色彩“沂山文化节暨祀山大典”。[32]从报道来看,这场祀山大典载歌载舞,让多个朝代的皇帝登台祭山,尽管有些像纷杂的“穿越剧”,但领导的出席和宏大的阵仗还是使典礼的“官方色彩”得到张扬。而东安王圣诞,则更像是民间自主发动的信仰活动,活动现场大量民众的参与和全真道士的斋醮仪式散发着浓浓的传统气息。当下官方对沂山和东镇庙的开发,在很大程度上是为了旅游经济的需要,但这并不与这座庙宇原有的道教传统和地方信仰基础相冲突。于是,元明清时代双轨运作的东镇庙在当代获得某种程度的复现。官方祀山这样的“大传统”总是会随着政治变换而被打断和改写,道教醮祭等“小传统”则似乎有着更为隽永的生命力。这样的小传统,扎根于既有的信仰生态之中,接续了沂山地区原有的文化脉络,能够使东镇庙成为社会中充满活力的公共场域,而非一件被摆进博物馆展柜的死物。而这一点,可能是地方文旅开发时必须权衡的重要问题——官方的开发活动要充分尊重、挖掘和激发本地文化,而不能以消灭传统的生命力为代价追求一时的经济增长。在面对长远的经济增长和文化的创造性继承与发展等复杂问题时,眼光恐怕还是要放长远些才好。

注释:

[1] Jia Jinhua, “Formation of the Traditional Chinese State Ritual System of Sacrifice to Mountain and Water Spirits,” Religions vol. 12. 5 (2021): 1-12.

[2] 有关中国古代镇山系统的形成过程,参张目:《古代国家镇山祭祀格局初探》,硕士学位论文,暨南大学,2011年;梁勇:《镇庙建筑与祭祀研究》,硕士学位论文,东南大学,2013年;等。

[3] 吉星田:《临朐县佛教、道教兴衰述略》,收中国人民政治协商会议山东省临朐县委员会编:《文史资料选辑》总第11辑,潍坊:潍坊市新闻出版局,1993年,第147-161页。

[4] 白照杰:《“秘传”道教古籍<东镇述遗记札>蠡测》,《弘道》2022年第1期,第52-65页。

[5] 分别见赵卫东、宫德杰编:《山东道教碑刻集·临朐卷》,济南:齐鲁书社,2011年,第88页、第92页、第95页。

[6] 赵磊:《唐宋时期岳镇海渎管理研究——以“庙令”为中心》,《山西大同大学学报》2020年第2期,第51-55页。

[7] 梁勇:《镇庙建筑与祭祀研究》,第50页。

[8] 任文彪点校:《大金集礼》卷34,杭州:浙江大学出版社,2019年,第337页。

[9] 《大金集礼》卷34,第337页。

[10] 傅国:《昌国艅艎》卷2,收政协临朐县委员会编:《临朐县旧志续编》,临朐:山东省新闻出版局,2003年,第10页。

[11] 张孝友主编:《沂山石刻》,济南:山东友谊出版社,2009年,第14-15页;张敬华、王萱:《东镇庙碑林石刻档案》,《山东档案》2001年第4期,第41-42页。

[12] 白照杰:《道教与元明清东镇庙的管理和运作——以碑刻为中心的考察》,《世界宗教文化》2022年第3期,第127-133页。需要指出的是,这项研究原本有四万多字,此外对《东镇述遗记札》的研究另有一万余字,但因篇幅问题,发表时压缩为一万字。

[13] 脱脱等:《金史》卷34,北京:中华书局,1975年,第810页。

[14] 《山东道教碑刻集·临朐卷》,第8页。

[15] 《山东道教碑刻集·临朐卷》,第8页。句读稍有修订。

[16] 《山东道教碑刻集·临朐卷》,第15页。

[17] 冯惟敏等修:《嘉靖青州府志》卷7,见《天一阁藏明代方志选刊》,上海:上海书店,2014年,册56,第32页。

[18] 赵卫东:《沂山东镇庙及其宗派传承》,收赵卫东主编:《全真道研究》第2 辑,济南:齐鲁书社,2011年,第274-289页。

[19] 杨志运:《重建昊天宫碑》,见赵卫东、庄明军编:《山东道教碑刻集·青州 昌乐卷》,济南:齐鲁书社,2010年,第349页;马骧:《大元降御香之记》,见《山东道教碑刻集·青州 昌乐卷》,第350页。

[20] 傅国:《昌国艅艎》卷4,第26页。

[21] 王居易:《东镇沂山志》卷1,见《临朐县旧志续编》,第124页。

[22] 秦国帅:《山东全真教的教团规模、分枝岔派与地域分布(1368-1949)》,见赵卫东主编:《全真道研究》第3辑,济南:齐鲁书社,2014年,193页。

[23] 姚延福:《光绪临朐县志》卷5,收政协临朐县委员会编:《临朐县旧志汇编》,潍坊:潍坊市新闻出版局,2002年,第148页。

[24] 刘仞千主编:《民国临朐续志》卷15,见《临朐县旧志汇编》,第532页。

[25] 李焕章:《民国二十九年重修寝殿碑记》,见《山东道教碑刻集·临朐卷》,第131页。

[26] 王居易:《东镇灭寇记》,见《东镇沂山志》卷4,第143页。

[27] 王居易:《重修东镇庙缘簿引》,见《东镇沂山志》卷4,第143-144页。

[28] 见《山东道教碑刻集·临朐卷》,第78页。

[29] 张印立:《重修东镇庙落成记》,见《山东道教碑刻集·临朐卷》,第92页。此碑碑首原本残缺,近年已征集寻获,相关情况见《沂山石刻》,第194页。

[30] 见《山东道教碑刻集·临朐卷》,第132页。

[31] 见《沂山石刻》,第205-207页;《山东道教碑刻集·临朐卷》,第96页。

[32] 2018年文化节曁祀山报道,参https://www.sohu.com/a/226949370_607151

白照杰,澳门大学哲学博士,上海社会科学院哲学研究所副研究员,道家古典学研究中心主任,创新项目团队首席专家。致力于中国道教及佛道关系等领域之研究。

孔雁,香港中文大学哲学博士,上海社会科学院宗教研究所助理研究员,道家古典学研究中心秘书长,致力于禅宗研究。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司