- +1

顶刊编译 | 比较政治学中的国家边境:行动者、认同和策略

比较政治学中的国家边境:行动者、认同和策略

摘要

边境地区(borderlands)越来越受到比较政治学的关注,但是它如何独立塑造政治?本文提出三种“国界效应”(border effect) :首先,国界吸引捍卫或反抗民族国家的特定行动者。其次,国界作为人们看待国际分歧和影响的棱镜,以不同的方式塑造当地人群的认同。第三,边境地区为地方精英和次国家行动者提供了独特的策略,以利用地方和跨国权威。通过这三个过程,边境地区暴力得到加强、认同极化、催生集中和压制的治理模式。藉由政治暴力和国家形成研究的综述,本文表明,将国界的效应具体化需要(1)考虑国界与其他区域的差异之处,而非随意地将其归因于国家本身;(2)阐明理论的限制条件(scope condition);(3)审视研究设计和测量策略的效度(validity)。最后,本文呼吁从“在(in)边境地区的比较政治”转变为”边境地区的(of)比较政治”,聚焦国界如何真正改变政治进程。

作者简介

Robert Braun 加州大学伯克利分校 社会学系

Otto Kienitz 加州大学伯克利分校 政治科学系

文献来源

BRAUN R, KIENITZ O. Comparative Politics in Borderlands: Actors, Identities, and Strategies. Annual Review of Political Science, 2022, 25(1): 303-321.

本文作者:Robert Braun & Otto Kienitz

本文作者:Robert Braun & Otto Kienitz比较政治研究中的边境地区

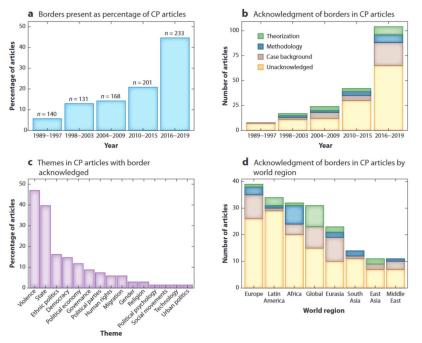

边境地区在族群冲突、暴力、国家形成等领域受到广泛关注。首先,为了改善变量编码和限制遗漏变量带来的偏误带来了对城市,村庄和县等次国家单位的研究,其中许多研究纳入了边境地区以增加样本总量。第二,学者们比较国界线两侧的区域来考察控制地理因素不变时的国家间差异,被大量学者视为自然实验的典例。第三也是最重要的是,边境地区往往是政治竞争(包括内战和国家形成)的主要场所。但是比较政治学者很少关注边境地区如何独立塑造政治,反而是政治哲学和人类学研究中常关注这一问题,形成“国界研究”这一子学科。本文旨在跨学科视野下思考“国界效应”的概念化。我们统计了American Political Science Review, World Politics, Comparative Politics, 和Comparative Political Studies四大期刊中选择了临近国界线的次国家单位的研究,以及它们是如何处理国界的,主要分为三种:独立塑造政治的变量;方法论考量(控制地理因素等变量);仅作为背景信息(如定位某一区域)。我们看到,对国界讨论的增加主要是由方法论或更细致的案例描述所驱动的,而非理论考量。绝大多数研究将国界应用于国家形成或政治暴力,但很少明确地将国界视为可以独立塑造政治并且需要概念化的东西。

图1:四大期刊中的边境地区研究

图1:四大期刊中的边境地区研究国界效应

国界线具有两重性:一方面,它描绘了民族国家的排他性权力范围,增强国家的可见性(visibility);另一方面,国界线也刻画出国家行动的局限性,是人群,商品,资源和信息流通的渠道。这种两重性激活了三大政治过程:(a)产生捍卫或抗拒国家的行动者;(b)通过扩大群体差异感知,政治威胁和社会断层来塑造认同感;(c)提供了让非国家行为者和地方精英受益的策略。

行动者的参与 国界线提供了通往另一个世界的通道。经济监管和价格的差异使边境地区成为合法经济发展和投资,以及走私与其他非法流动的重要区域。边境管理人员如海关、警察无时无刻不在审查出入境人员,让地理的边界放大了国家官员的作用。当边境地区成为各国民族主义竞争的地点时尤其如此,因为对边境地区来说,语言的推广、人口的统计、文化习俗的规定对国家的建设起到了重要作用,并要求国家雇员的在场。最后,边境地区通常被认为是社会变革的前沿,吸引不同形式的政治动员。当保守派防止外部威胁进入国家时,进步派也在不断让国家拒绝的人群进入,两者的动员带来了极化。

认同的塑造 认同改变了合法性,共同利益、政策选择,以及对政治领导人和政党的偏好。居住在国界线两侧的人们会受到来自多个国家的权威、市场和公民的影响,更易意识到国家和族群之间的竞争以及外部势力带来的负面效应,加强了群体间不平等和集体威胁的感知,导致断裂线(fault line)的深化。然而,差异化群体之间的便利互动也会削弱刻板印象、减少反感,边境地区也是混合文化群体的所在地,他们混合不同的认同并拒绝族群区分。积极和消极的效应是相伴而生的。

策略的提供 边境地区的人们靠近最能满足他们的国家来追求地方利益,“将国家带入乡村并将乡村带回国家”。他们常常使用两大策略。第一,跨境威胁增加了当地精英的影响力,使地方强人可以凭借捍卫边界或压抑叛逆以维持权力。能力弱的国家需要依靠这些边境代理人,后者替代中央进行地方的国家建构。第二,人们可以利用有益政策或是避开不利政策,背靠邻国的支撑为非作歹,逍遥法外。

边境地区的政治暴力

暴力集中于边境地区,以三大机制发挥作用:强化群体的认同边界、吸引犯罪网络和来自国家的镇压官员、为叛乱组织利用双重主权提供策略和机会。与内部地区相比,边境地区暴力的运行方式也不同。

塑造认同 Kopstein 和 Wittenberg 在波兰的研究发现,乌克兰和波兰民族主义政党之间的极化为波兰东南边境的犹太人提供了形成族群联盟,在纳粹到来之前就引起了波兰当局强烈的反闪米特情绪,造成了波兰大屠杀。Mann发现,居住在一战失地边境地区的德国人更多地参与到犹太大屠杀中,因为他们最能感受到外部势力的威胁,激发起了激进的民族主义。同时,Braun总结出魏玛德国边境地区反犹主义盛行的两个原因:首先,失意的中产阶级将责任归咎于国界另一侧的对手;其次,边境是保卫国家的前哨站,成为激进运动的焦点。

行动者参与 McNamee对卢旺达大屠杀的研究发现,由普通公民施加的暴力集中于和布隆迪、乌干达和坦桑尼亚接壤的地区,因为这是许多图西族人逃离国土的方向,而且卢旺达当局将边境地区的空地分配给了胡图族的民族主义者以巩固地方的国家权力。背靠乌干达的图西族和中央当局支持的胡图族陷入土地争夺,造成大规模的暴力。

策略提供 Yashar对美墨边境的研究发现,墨西哥的犯罪团伙互相竞争控制地方城镇,这是他们进入美国市场的必经之地,而美墨两国严格的边境执法则激化了这一冲突。Trejo和Ley指出了政治和犯罪团伙勾结的可能,认为机会主义的地方精英可以选择性地维持秩序以换取非法贸易中的利润,尤其在选举或民主化带来政治不稳定的背景下。地方叛军能够利用价格差走私获取利润,利用国家安全和司法管制的空缺自由行动,受到邻国煽动势力的支持,以及从难民群体中吸纳大量士兵。最后,Zhou和Shaver发现,“吸纳移民以增加人力资源”这一效应只会在内部省份发生,而不会出现在边境地区;Beath发现,政府支持的公共项目在阿富汗和巴勒斯坦接壤的地区未能提升人们对中央政府的评价。然而,在有些情况下,边界也会减少牺牲,因为它为避免陷入激烈的政治竞争或担心复仇的人提供了逃生路线。

边境地区的国家形成

国家在边境地区的治理往往更具镇压性和集中性,以免当地群体利用双重主权损害国家利益,国家也会更努力地同化边境地区的群体,加强他们对国家的认同。国家形成在边境地区和在其他地区是有差异的。

暴力和国家形成 Hassan在对肯尼亚的研究中发现,国家面临权衡:让更了解边境地区的人去治理还是让更忠诚于中央政府的人去治理?需要镇压和重视当地经济汲取时,国家会让忠诚的官员去治理。边境地区的经济战略和种族威胁激发中央领导人派遣忠实的官僚来塑造地方国家能力。Paik 和 Vechbanyonggratana 发现边境地区也会影响治理结构:中央会优先在边境地区实施集中化改革,包括中央直接任命的军事总督以及施加强制控制,而在其他区域实施地方自治。

认同塑造与策略提供 Miles 发现,尼日利亚和尼日尔接壤处的人群对各自国家的认同很强,因为他们在互动与合作中深刻体会到和对方的差异,而两国实施设立关卡等边境管制措施后,增强了国界线的重要性,让人们感觉到国家对他们的要求。国界给人们提供了一个洞察自身和外部世界的窗口,放大了国家间差异,让他们对国家的认同正向地提升了,他们认为自己需要表现得对国家更忠诚,以便获得资源。不同地区的地方精英的策略是导致国家能力地域差异的重要因素。

行动者参与 Cramsey 和 Wittenberg 发现,波兰让中央所信赖的群体,如老兵、守卫和天主教徒定居在东部边境,以免白俄罗斯和乌克兰的侵扰,而在西部边境倡导基于“波兰语和波兰文化”的教育系统,对抗德国人的影响。大众教育和军事力量作为两大重要策略来消解对国家的威胁。然而,Ostermann认为,在缺乏中央援助的边境区域,服从中央的成本很高,贫民为了生存会诉诸于跨境的非法活动,减损国家在当地的合法性。

国界与研究方法

深入考察“国界效应”能够在方法论上给予诸多启示。基于国界线的案例比较预设了国家认同凌驾于族群认同之上,且国家制度既能带来认同,也能带来冲突。大多数学者都认为国界是外生的,而非动态的、由社会力量所生产的、能够塑造人们的认同。所以,研究的外部效度需要和限制条件相搭配。如果国界两侧高度同质,那么因果效应往往会被低估——需要考虑国界如何在两侧塑造地方动态。为了区分国界效应和跨国效应,需要把远离国界线的内部地区纳入考察。如果把国界作为地理上的断点,应当注意与国界的距离共变的其他变量,这能帮助学者确认他们识别出的因果关系是否在国家的中心和边缘地区都成立。在测量方面,忽视边界效应会高估因果关系的效应。以新教伦理和资本主义为例,Kersting 发现,种族因素干扰了新教和天主教群体间经济行为的差异。宗教对储蓄的最显著影响出现在新教德国人和天主教波兰人之间,但是后者在教育和劳动力市场中面临持续的歧视。普鲁士在东部边境对波兰人的镇压性政策大大削减了后者的储蓄。

学者们常常认可长期稳定的国界所带来的遗产,但是难以清晰说明跨国界的差异如何随着时间流逝而持续存在。依靠历史上确立的国界线进行因果识别的长时段研究应仔细考虑,边境本身也可能是塑造地理边界持续性的遗漏变量。我们需要更细致地研究在历史中形成的国界两侧特征的持续性。当国界吸引各种行动者并加强认同时,产生了强大的空间依赖。过往边界冲突的记忆不断带来新的国内冲突,殖民时期的资源和土地结构预测了未来冲突的空间分布。由地理特征塑造的历史边界有时会吸引竞争(如河流),有时则会加强群体之间的区隔。即使是被遗忘的国界,也会因为制度和文化观念的灌输而复兴。

结论

本文认为,接近国界线的区域往往会有更多的暴力,更深刻的国家认同,更集中的治理形式,“国界效应”调节了族群冲突,政治竞争,制度发展和民主化等作用。比较政治学中对次国家单位的研究已经十分盛行,而对国家边界的比较分析需要发展出完备的理论,以及研究为什么和何时在国界会产生何种效应。我们合理地假设:国家边界会随着民主化和国家形成的历史轨迹而有所不同,因此需要跨时空地进行更全面的比较,才能完全理解国家边界如何独立塑造政治。

编辑|Mono

审核|查皓

终审 | 李致宪

©Political理论志

前沿追踪/理论方法/专家评论

前沿追踪/理论方法/专家评论ID: ThePoliticalReview

原标题:《顶刊编译 | 比较政治学中的国家边境:行动者、认同和策略》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司