- +1

艺术开卷|汝州识象:何以雨过天青云破?

“雨过天青云破处,者般颜色作将来。”汝窑,因地处平顶山汝州而得名,在中国陶瓷史上有“汝窑为魁”之美誉。北宋后期,汝窑被皇室垄断,专为宫廷烧造瓷器,即“汝官瓷”,简称“汝瓷”。传世汝官瓷全世界仅存不到百件,珍藏于故宫博物院、上海博物馆等文博机构,成为举世公认的稀世珍宝。

“那是一种介于蓝绿之间的色彩,冷暖适中,内敛淡雅,不侵不溢,不事张扬,‘似玉、非玉、而胜玉’,消解了人间的烟火气,经过人与土的协和、水与火的交粹,还原了自然的朴茂精巧。”作者在文中对汝瓷如此描述道。本文选摘于作家出版社新出版的《与我相关的远方》。

汝窑淡天青釉弦纹三足樽式炉 故宫博物院藏

一

罡风如帚,扫涤沉积的雾霾,豁出中原难得一见的蓝天。

我站在汝州的土地上。

汝州,位于河南省中西部。北靠嵩山巍巍,南依伏牛茫茫,西接古都洛阳,东望黄淮平原。

中原风土厚重,至博至深,器物往往也随此而简易敦实、文质彬彬。“钧汝哥定官”,中国古代五大名窑中,其中的三大窑址都尘封在中原的土地上。

2015年的夏天,我应河南卫视《华豫之门》之约,采访钧瓷传承人、郑州大学的阎夫立教授和禹州的钧瓷制作名师任星航。由郑州之新郑,之禹州,之神垕,之登封,从古窑址到现代的窑炉,从研究所到现代作坊,从博物馆到私人陈列,一路辗转,粗略感受了中原瓷器文明的博大繁杂。尽管我们都是在泥土中长大成人,但是沉浸在钢筋玻璃电子的世界里,平日的生活里脱离了泥土。而在中原大地上行走,探访碎瓷星散、复归土地的古代窑址,感受神奇的釉色窑变、土与火的涅槃升华。

天人合一的瓷器艺术前所未有地刺激了我的审美感受,让我在一次次震惊之余,不由得心醉神迷。

传说“丹青皇帝”宋徽宗曾做过一个梦,梦到一场大雨过后,在远处天空云破处,有一抹神秘的天青色,令人着迷。他便落笔写下一句诗“雨过天青云破处”,他把诗句传给工匠,让他们烧制出这种诗中的颜色。一时间,不知难倒了多少大宋工匠。最后是汝州的工匠技高一筹,在釉彩中加入玛瑙,烧出了令宋徽宗满意的梦幻色彩。而天青色釉也就成为汝窑瓷器的代表色。1000年过后,“天青色等烟雨,而我在等你……”曲调传遍了九州。可什么是“天青色”?只可意会,不可言传。

汝窑天青釉三足樽承盘 故宫博物院藏

汝窑开窑在宋徽宗年间,直到靖康二帝被俘、偃武修文的北宋在历史的血色中消逝了最后的背影为止。这么一算,汝窑存世其实只有短暂的二十年,当前存世的汝瓷也不过百件,但是汝瓷却成中国陶瓷史上最美的颜色。“雨过天青云破处”,短短二十年惊鸿一瞥,汝瓷像一颗流星划过夜空,留下绝世的惊艳。“无汝不成馆”,一家博物馆,没有一点汝瓷的影子,无论如何上不了档次。

汝瓷博物馆位于原汝州学宫内。从一处不甚高大的牌坊寻进去,大成殿便在眼前。这是一处单檐硬山式建筑,斗拱脊饰齐全。

供着孔圣人的大成殿巍峨居中,大殿一侧的廊房即是博物馆了。阳光打成斜条,直插廊房,一个老者埋头盯紧手中的工尺谱,板眼分明地在喉咙里唱着戏文,声音压抑,也不高,但仍有磅礴之气隐约传来。

汝瓷博物馆只有几间房,也只有我一个参观者。古代的一堆碎瓷,瓷片和着泥土,在橱窗里不成款型地杂乱堆放着,彰示汝窑在此地毋庸置疑的存在感。邮票上见过的汝瓷四件套的仿制品也在此陈列:弦纹的三足樽,还有同样是三足的洗、碗、盆。这是生活实用件,也可见出汝瓷的平易之风。这种风习一直传薪不息,以至现代汝瓷大师的作品,大多也是瓶罐盆盏等日常盛器和摆器。

汝窑天青釉圆洗 故宫博物院藏

我隔着博物馆亮着灯的玻璃罩,仔细端详汝瓷。那是一种介于蓝绿之间的色彩,冷暖适中,内敛淡雅,不侵不溢,不事张扬,“似玉、非玉、而胜玉”,消解了人间的烟火气,经过人与土的协和、水与火的交粹,还原了自然的朴茂精巧。

北宋 汝窑 青瓷无纹水仙盆 台北故宫博物院藏

最奇的是汝瓷的各色釉彩,不论是菊黄釉、茶沫釉、葱绿釉,还是天青、豆青、粉青、褐彩,每件器物的色泽无不青翠华滋,釉汁肥润莹亮,大概是由于汝瓷的釉中含有玛瑙的缘故,光色并不晃眼,颜色也不见争斗,是褪去了火气的淡雅,销钝了锋芒的精致,与其说是让人惊艳,倒不如说是让人沉醉。纹饰是陶瓷的形而上学,是一种寄寓深广的文化,而汝瓷纹饰简易,道法自然,宁缺勿滥,只是有一种跳刀纹显得很是特别,如冰凌悬针,春笋破山,如箭簇,如骤雨,纷至沓来,奔涌而至,淋漓复浩荡,让人惊奇。

伫立在汝瓷博物馆,我看到宋元时期全国的窑址分布图。800年前的古代中国,窑火星星点点,遍燃神州。其中有两块地域星星最多,显得特别:一是以豫晋冀为主的中原板块,一是浙闽赣为核心的东南版块,而其中的汝州就是中原版块的核心。大凡成就名陶名瓷的地方,一是拜当地的水土和金属物产所赐,一是当地文化的荣盛特别是艺术造物的别致,还有就是交通的便利和市井的繁华。汝州自不例外——豫西大平原的千里沃土,汝河清冽的水质,中原文化的厚重积淀,偶然而又必然地成就了汝窑的绝唱,铸造了火与土的传奇。

几间廊房,浓缩了汝瓷短暂而辉煌的历史。华夏窑火继薪千年,耿耿不息。而仅仅在中原燃了20年的汝瓷窑火,却是辉映千年的中国窑火中最耀眼的星辉,成为神秘的“瓷国”文化传奇的一部分。

二

我兜了一个圈子,转到了厢房的另一侧。

这是驰名天下的《汝帖》展厅。 20块800年前的石碑静卧其中,沉默无语。

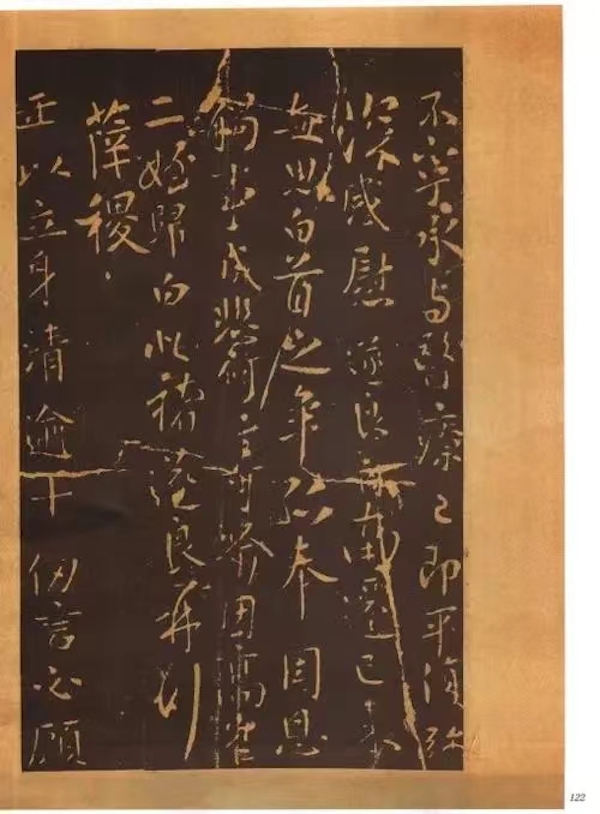

汝帖(局部)

我俯下身子仔细品读石上的碑文。碑上镌刻着从先秦到隋唐、五代的名家书法:郑国大夫皇颉的潇洒俊逸;孔圣宣尼的浑厚肃穆;酒仙刘伶的洒脱不羁;蔡邕的飞白洞达、骨气神爽;钟繇的古朴典雅、流转自如。一代代书者的生命映射在方寸波磔之间,尤让人印象深刻的是张芝的草书,可谓天马行空,凭虚欲仙,而唐王李世民的手书则“意兴天来,字外风云”,骨相森然,顾盼自雄,俨然一副君临天下的气派和风范。

这是一方方凝固在石头上的立体文字,这是一个个离我们远去的逝者的背影。斧砍钎凿,锤起錾落间,一个个、一行行、一篇篇汉字带着作者的吁息,带着情感的温度,带着高迈的思想,带着生活的烟火气,钤入石头深处。几百年的火候凝成,我们仍可从中读出苏轼的通达、黄庭坚的才气、徐渭的狂放、朱耷的孤愤,乃至赵佶的孤芳自赏、董其昌的性情和世故、蔡襄的周圆和老到……

毛笔蘸墨,一笔一划中界破了虚空,留下了笔迹,人心之美,万象之态尽显其中。美学家宗白华曾说:“罗丹所说的通贯宇宙、遍及于万物的线,中国的先民极早就在书法、在殷墟甲骨文、在商周钟鼎文、在汉隶八分、在晋唐真行草书里,做出极丰盛的、创造性的反映了。”

《汝帖》计有金石文8种,秦汉三国字体5种,五朝帝王书31引,魏晋9人书以及王羲之十帖、南唐十臣、唐三朝帝(后)四书和欧阳修、虞世南、褚逐良、颜真卿、柳公权、贺知章、李后主、吴越王钱等90余家书法手迹,共计109帖。

是谁搜集了这么多珍贵的手迹,又把它们刻石勒铭,传留至今?

北宋时期,当时汝州的治所在临汝。这可是一片文化热土。哲学家程颢、程颐兄弟,政治家范仲淹、富弼、张商英,诗人叶梦得,书法家黄庭坚,著名的苏氏兄弟,都在这里工作、生活、游历过,自命不凡的唐朝大诗人刘禹锡还在此做过刺史,留下“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”的名句。那时候临汝曾有一座望嵩楼,楼高三十米,上下三层,凭栏远眺,嵩山峻岭尽收眼底。唐代大诗人李益曾登此楼赋诗:“黄昏鼓角似边州,三十年前上此楼。今日山川对垂泪,伤心不独为悲秋。”唐、宋、金、元时期,望嵩楼与黄鹤楼、岳阳楼齐名,有江北第一楼的美称。可惜在历史上最长的元末农民战争中毁于兵火,坍塌不存。

宋大观三年(1109年)的八月,汝州来了一位年轻的郡守,名叫王寀。这位来自江西的少年才俊可不是一般人物,他的父亲王韶是北宋一代名将,曾任枢密院副使,其兄为镇守西陲的边关元帅。王寀七八岁时受封“从八品”, 年轻的王寀不仅是精通儒释道的学者,还是名动一时的书法家、出口成章的诗人。从他留下的诗句中,可见他的不凡才情:“一江秋水浸寒空,渔笛无端弄晚风。万里波心谁折得,夕阳影里碎残红”。江山易碎,世道维艰,人心难卜,不幸一语成谶。王寀后来任兵部侍郎。因病迷惑,好神仙道术,应召入宫中延神作法,为人构陷,以通敌谋反的大罪,被下狱弃市。——那是后话。

搜罗了那么多名家字迹,王寀又找来当地最有名的石匠,把字帖刻成12块碑。中原的石匠没有留下他们的名字,但是镌刻者的铁画银钩,字字传神,而且浓墨、枯笔等特殊效果,都神采毕现。从此,中国书法史上有了一个光芒赫赫的名帖——《汝帖》。

字碑刻成之后,王寀把它们镶嵌在汝州官衙“坐啸堂”的墙壁上,随时赏鉴、观摩。后移至望嵩楼上。名家书法合着自然山水,眼前的书法看乏了,再抬眼望望远处的嵩山。王寀在其中流连忘返,心满意足。

刻成石碑的书体有了立体感,字有了深度,便有了气势。而众多的名家碑帖排列成阵,也便有了历史的纵深,汉字的流变也尽在其中:从浑朴豪放,醇厚圆润的先秦金文到天真奇采、体象卓然的石鼓文;从线条飞腾、方圆绝配的小篆到端庄遒劲、浑朴敦厚的汉隶;从笔意奔放、笔画波磔的章草到奇纵变幻、灵气四溢的行书;从骨力充盈,神采照人的晋唐楷书到如顶针垂露、悬石奔雷的草书,琳琅满目,林林总总,让人惊奇。

碑立起来了,县里的士人百姓,都可以来此拓本,“松煤拓纸岁万本”,汉字的精灵翩翩散入寻常百姓家。自此,临汝这个小地方有了胸怀天下的人文底气,有了包孕万有的文化格局。

之后的故事大同小异,物事人事离乱纷纭——明末战乱,望嵩楼楼焚碑残。汝帖碑刻被丢弃在马厩中;清顺治七年,巡道范承祖重新修整一新,并加跋2刻,重新收藏于县衙;道光十八年,州守白明义见所存碑文漫漶难辨,又自洛阳购得《汝帖》宋时原拓一部,重摹诸石,碑刻变成了20块。1947年临汝解放,州衙被毁,碑帖流落民间。新中国成立,从民间的门槛、马厩、路基中,陆续找到了18块石碑,又从开封的拓本中复制了两块。谢天谢地,总算凑齐了原来的碑帖。

汝帖的历史也是中国战乱史的写照。

汝州的文化人,都有一个《汝帖》情结。

明代规定,所有的县治以上的城邑,必须建文庙和武庙,分祀孔子和关公,以倡导仁义。1983年以后,20块石碑109帖的《汝帖》迁入修缮后的文庙。身处新时代,汝州的文化人又提出续帖。盛世修书在汝州成了盛世续帖。因为《汝帖》搜集的只是宋以前的书法精华,新时代的当地文化人开始筛选有宋以来的书法精品,他们从千余年中挑选出68位书家,择选出80幅作品,再刻制块碑帖,这样一来,《汝帖》的总数达到了整整100块。

现在的汝碑,闪耀着宋代以来的一串熠熠生辉的名字:苏轼、黄庭坚、范成大、赵佶、蔡襄、米芾、赵孟頫、朱耷、王铎、徐渭、董其昌、唐寅、文徵明、祝允明、金农、郑燮、伊秉绶,还有吴昌硕、齐璜、沙孟海、李叔同、林散之、郭沫若……他们各呈姿态,各显其能,神气活现在现代的碑林中。

《汝帖》与《淳化阁帖》《泉州帖》《绛州帖》并称为“四大名帖”。名气大了,自然也是教育的载体,有关部门不失时机加上了几方时事教育的石碑,刻着骇人听闻的警句,可能也自感不太搭调,隐在一边。

从碑林中退身出来,回顾眼前的这个小小的四方庭院:中间是孔子的圣殿,两侧厢房,一为汝瓷,一为汝帖。我总觉得,这二者之间,似乎有着某种神妙的关联在。

临别出门,大殿背后有一副楹联,细看才知,是曾设在这里的一个老学校的学生们退休后在这里书写留念的,他们借用于右任先生的对联:“古今古今古古今,今古今古今今古”,半通不通,不知所云,让人哑然。

我一步跨出门外,市井声扑面而来。

三

中岳嵩山,孤落中原。山前山后各有一座名寺,相比于处于山阴的少林寺的名声显赫,处于山阳的风穴寺则显得偏远、岑寂甚至荒凉。

据《风穴寺志略》载:寺东龙山阳坡有大小风穴两个,山因名风穴山,寺因山名。很难想象在嵩山之阳,众山环抱之中,还有这个与白马寺、少林寺、相国寺齐名、被称为“中原四大古刹”的古刹名寺。

风穴寺

2018年开年,一场大雪过后,背阴的山路上残雪未消,我走进了风穴寺。

进入寺庙就是一个大殿,上悬的匾额竟然是“石头路滑”几个斗方大字,家常的提醒不是训示,不是告诫,没有高文深意,没有空头讲章,如此亲切随和,显得贴近、温暖,充满关怀,而又充满玄机。

沿着中轴线,依次是三个大殿:前殿、中佛殿、大雄宝殿。中轴线右侧是碑林、玉佛殿、地藏殿;左侧则是天王殿、六祖殿、七祖塔。后面的建筑则零散了一些,有方丈室,拳场阁,悬钟阁、罗汉殿、藏经阁等等。各有特点,也各有说道。寺院建好了,好事者还在高处建了几翼亭子:望州亭,翠岚亭,恩波亭。

从亭中放眼远望,山峰簇拥,晴岚如画,俯瞰飞檐斗角,香烟袅袅。其中的一座亭子的抱柱上有一幅对联,上书“亭台楼榭现净界,高低上下明律境”,分明是在借景说事,以文化人。

风穴寺

九龙朝风穴,莲台建古刹。寺院周围,自然形成的沟壑像是盛开的莲花花瓣,在林立的山峰夹伺下,寺院磊落如坐莲台。难得的还有泉眼和瀑布,龙泉汩汩而出,由一石臼接着,流经涟漪亭,亭内地面凿有九曲回环——泉水流经不息,俨然表里河山,微观九州。

这是一座宛如天开的胜地,一处天人合一的圣迹。

唐宋元明清,从古看到今。徜徉在巍峨而密匝的建筑间,我注意到这座七祖塔。塔高20多米,是九级方形密檐砖塔,塔身略成弧形,内部中空,每层都有塔檐伸出,檐间置小门,四角挂铃,顶部有法轮华盖。这是供奉禅宗七祖的佛塔。禅宗传灯,付佛心印,接引上机。围塔转了一圈,我不由得心生疑惑:有始祖印度高僧达摩而下,依次是断臂求法的慧可、隐化无定的僧璨、开“黄梅”道场的道信、开“东山”道场的弘忍,到了六祖慧能,则开设曹溪道场,传了5个弟子,花开五叶,结果自成。自此禅宗遍布天下,六祖之后,不惟祖庭。何来的七祖?

细看塔侧,刻有五代后汉乾祐三年(950年)虞希范所撰的《风穴七祖千峰白云禅院记》碑文,述及“风穴七祖”来历云:“开元年,有贞禅师袭衡阳三昧,行化于此,溘然寂灭,示以阇维。有崔相国、李使君名暠与门人等,收舍利数千粒,建塔九层,玄宗为‘七祖塔’,见今存焉。”

这里埋的是一个叫“贞”的和尚的骨殖当属无疑。贞和尚信奉的是天台宗,这是起源于浙江天台的佛教宗派,“口不绝诵习,心不离三昧”,诵的是《法华经》,相信天地万物的真谛是“空”,人间的俗谛是“有”,除此之外,还有既不执着于“空”、也不执着于“有”的“中谛”。如何修得“三谛圆融”,那就得“止观双修”,即止息散心,收拢分心,回归本心,深入观想,让静心无波,观照四际——这就是通往真谛的法门。以此转识成智,除染布净,自可豁万有,灭我见,从而证得无生。要“止”的心看似很小,却很大,要“观”的世界很大,却很小。大千世界本在心中,一切的归宿都在心中。心中一念,即是三千世界,一念成佛,一念为魔。一只蝴蝶的翅膀能掀起一场风暴,心念的起落,足以搅动世界。心念的控制至重至大,不可不慎。建设自我就是改造社会。——对自我的思想管理,从来就是人之为人的题中应有之义。

传说中的贞和尚就是一个身体力行此道的高僧,他性爱幽居,以为“喧”为起因,“静”是定缘,故厌喧趋静,山居坐禅,蔬食泉饮,茅庐窟处。

自达摩开宗以来,经二祖慧可,三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍、六祖惠能等大力弘扬,终于一花五苞,开枝散叶,遍布各地。世人熟知禅宗六祖,六祖后其事如何?这个贞和尚又是如何当的七祖?值得思寻。我在塔铭中也看不到一言提及此事。只是提示此塔建于开元盛世(当为唐玄宗开元早期),而唐玄宗追谥贞和尚为禅宗七祖是在开元26年(公元738年)以后。也就是先建塔,后赐号。那么究竟有什么因缘,能让玄宗于其去世多年以后谥其为七祖的呢?目前,尚没有任何史料能够坐实。禅林从来不寂寞,南北两宗争论激烈,直到贞元年间,德宗才御定神会为七祖,即便如此,北宗门徒也仍以普寂为七祖。我再细看,此碑立于公元950年,也就是和尚圆寂200年后。此地的贞和尚被谥七祖可能也是出自传闻。

佛法本是一昧的,由于接受者的智慧、福德、根性的高下不一,加之生存时代与生活环境的差异,对于佛法的认知、修行的偏重,也就有许多不同的分支派别了。如同上山道路虽不同,但最后同登光明顶峰——殊途同归的案例在生活中也比比皆是。

没有雾霾,万里无云。极目远眺,远处的玉皇山、紫霄峰连着紫云峰、香炉峰、纱帽峰、石榴顺峰等九座山峰,逶迤簇拥着寺院,宛如九条长龙。中岳嵩山也历历在目,如在足下。自古而今的登临者,想必会和我一样感叹:此处真是修行的福地,尤其适合天台宗的沉迷冥思。天风浩荡,神清气爽的同时,却又有一个谜团开始在我心中郁结。为什么原来信奉的天台宗的风穴寺,后来改成了临济宗?由天入地,从高蹈的天地人的玄想到了棒喝顿悟的世俗教化?

说到临济宗,必须要提临济喝。临济宗禅师单刀直入,机锋陡彻,语辞峻烈,以喝化人,被称为临济将军。他们以铁锤击石、电闪雷鸣的手段,或擒住,或脱开,或拓阔,或豁然,促人醒悟,让人开窍。

一般人沉迷于世俗凡尘,一生如蝜蝂,一直背着、粘着、拖着、拽着那许多甩不掉、舍不得的东西,就是这些东西让人哭笑、烦怨、喜怒、哀乐、死生,它们反客为主,成为撵不走的阿拉伯骆驼。异己成为自我,敌人成为伙伴,以梦为真,以真为幻,这种“认敌为友”、迷失本性成为人生的常态,甚至须臾离弃不得。不经过禅师的凶狠棒打,粗暴猛喝,痛下猛药,狠劲针砭,怎么可能觉悟回头?所以这个临济宗的霹雳手段实际是真正的亲切之处。

临济喝和德山棒齐名,一南一北,一棒一喝,震天撼地,惊鬼泣神。

佛法经过了东汉离乱、三国乱相、魏晋风云、南北割据、隋唐一统,经过了鲜花着锦、烈火烹油之盛,也经过了从质疑到灭佛的人祸,到了宋代,佛寺遍布赤县,佛灯尽燃神州,但是人心的尘垢在世俗社会却越积越深,春风化雨、润物无声、心灵自悟、自证世界的度己度人方式已经难以周全,沉浸在形而上学、皓首穷经的天台宗难堪大用。经世济用的临济宗应运而生,疾风骤雨式的当头棒喝让多少人醍醐灌顶,离苦得道。所以盛行一时,风靡天下。

这应该是临济宗大行天下的原因。

三年前,我在临济祖庭——正定的临济寺得到一本《临济禅宗》的小册子,至今当成枕边书。里面的禅宗奇行隽语每每让我茅塞顿开。这些被视作可以判别是非迷悟的禅宗祖师的言行被称为“公案”。公案被视为禅门传法的“血脉”、祖师直指的法门。临济宗在汝州,有几个禅师和与他们有关的公案。

一次,慧颙禅师在堂上说道:“赤肉团上,壁立千仞。”下面的寺僧问:“赤肉团上,壁立千仞。岂不是和尚道?”答曰:“是。”僧便掀倒禅床。师曰:“这瞎驴乱作。”寺僧刚要辩论,师出手便打。

赤肉团上,心有万物,自然大雄。寺僧问这是不是就是和尚道。所谓和尚道,就是写那个“鹅鹅鹅,曲项向天歌”的骆宾王的自创门派,他把日常起居饮用的道家引入佛教。真正的佛家对此不屑一顾。而小和尚此刻得了意,师父既说是和尚道,那就不需要修行了,还要坐禅作甚?于是就掀翻了禅床。其实,坐禅就是要做到物我合一,万物皆我,我便是万物。这便是壁立千仞的真切含义。既不明白,还要胡作,这等瞎驴岂不讨打?

还有一则公案。

寺僧问“如何是佛?” 慧颙曰:“待有即向你道。”曰:“与么则和尚无佛也。”师曰:“正当好处。”曰:“如何是好处?”师曰:“今日是三十日。”

什么是佛?有了就告诉你。话外之意是,你心中没有,那就永远没有。问者不解了:那么我们辛辛苦苦做和尚,是不是也求不到佛了?好啊,正好正好。这个就更让丈二和尚摸不着头脑了:什么是好?呵呵,今天是30号。

这个有意思了。

能不能成佛与做不做和尚没有关系,成佛也可以在每一时。每一天都是机缘。不需惊天动地的宗教改革,不必皓首穷经的编经修册,不要繁缛不堪的宗教仪轨,无论何人,无论何时,想到就有,想不到就没有。而这种内心的革命却比上述的诸行来得更为峻烈,更为有效。

一句截流,万机寝削。

生于乱世,寂于乱世。慧颙像一颗流星,划过中原夜空。后人留下赞辞:

“振济北宗,秉杀活剑。

体露堂堂,寒光烈焰。

雨霁云收,风行草偃。

面目现在 大哉南院。”

提到现在的风穴寺,必须要说到延沼。他是慧颙的传人。

伫立在中原的风里,我想象当年延沼在乱世纷纭中,北上河南汝州见慧颙的场景——

延沼满面寒霜。见到慧颙,却不礼拜。

“入门须辨主。”慧颙道。

“端的请师分。”延沼应答。

慧颙不语,往左膝上一拍,延沼大喝一声。慧颙又在右膝上一拍,延沼又大喝一声。这时,慧颙开口问他:“左边一拍,暂且不管。右边一拍,又是干嘛?”“瞎!”延沼脱口而出。慧颙顺手拿起木棒。延沼见状,说:“且慢!当心木棒被我夺下打你,休怪我没提醒!”慧颙无奈笑道:“今日被你这浙东小子折腾了一番。”延沼却说:“你持钵乞食不得,却谎称不饿。”慧颙话锋一转,郑重问道:“你可曾来过这里?”延沼反问:“你这是什么话?”“老僧我可是好好相借问。”“也不得放过。”见延沼这般不卑不亢的刚正和峭峻的机锋,慧颙拈起拄杖,这才说道:“棒下无生忍,临机不让师。”延沼一听,宛若惊雷贯耳,大彻玄旨,豁然领悟了临济禅要,这就是说,我爱我师,我更爱真理。教我不卑不亢,不崇威势声名,只从自己内心的做法,才是通往内心的道路。而眼前作如此指引者,不是最好的老师吗?延沼当下便拜慧颙为师。

两位大师的一段奇遇,与其说是慧颙对延沼的考验,不如说是二位宗师对临济宗风的一种深刻体认和阐释。

延沼原名匡沼,因避宋太祖赵匡胤之讳改为延沼。俗姓刘,是浙江松阳的江南士子,考试不第,落发为僧,云游四方,熟读诗书,寻找安身立命的大道。

公元934年,那是五代十国的后唐年间,38岁的延沼来到汝州,行走在嵩山少室山南麓的一座山下,见山势雄伟,林木葱茏,峡谷幽深,泉水叮咚,但是依山搭建的几间草屋,败落得如逃亡人家。向人一打听,方知这座山名叫风穴山,这破屋原本是天台宗的寺庙,俗称“风穴寺”。

“亲戚或余悲,他人亦已歌。死去何所道,托体同山阿。” 继承了慧颙的衣钵的延沼就此在风穴山住了下来,白天托钵乞食周边村落,夜晚点燃松明独自修行。《风穴七祖千峰白云禅院记》云:“禅师以身观身,上德不德,挈携瓶锡,来往林泉。谓幽栖为匡界之基,谓宴坐作修行之地。” 延沼独自化缘数年,感动一方。在当地施主的帮助和支持下,昔日破败不堪的风穴寺焕然一新,学徒云集,香火旺盛,参禅问法者不远千里,络绎于途。

后来的事实证明,慧颙并不“瞎”,临济宗在延沼手中得以发扬光大。他的禅风颇似祖师临济,虽然较少运用棒喝,可他的话语威猛峻烈,让人无处藏身。

延沼为临济宗四祖、禅宗第十四代,他无疑是临济宗的承前启后、继往开来者。经由他的百般努力,励精图治,可面对乱世当中,临济宗门难振,延沼无时无刻不忧心忡忡,每每想到仰山慧寂禅师临济一宗“至风而止”的谶语,不禁潸然泪下。

有一天,延沼又暗自流泪,站在一旁的省念和尚问道何故?省念,早年也是天台宗僧人,熟读《法华经》,人称“念法华”。晚年拜在延沼门下,负责接待宾客。

“不幸啊!临济之道,难道真的到我手上就要坠灭了?”延沼无限感叹,又极不甘心。

省念满心疑惑,随口问道:“您看门下这么一大批僧众,难道就没有一个可以传承的吗?”

延沼又是一声叹息,无奈道:“聪明者多,见性者少。”省念站立一旁,自感惭愧,不过还是斗胆问道:“您看我怎么样?”“我对你期望很久了,就是担心你沉溺一部《法华经》里头,不能自拔啊!”

省念受此刺激,幡然醒悟。

延沼在汝州呆了39年后,撒手西归。坐化前一日,这位因口风峻烈著称的南方名僧却住了口,他取出笔墨,手书偈语告别世人:

“首在乘时须济物,

远方来慕自腾腾。

他年有叟情相似,

日日香烟夜夜灯。”

这段偈语成为他大用无方的最好注脚,独步一时。

在一个个庞大的华夏王朝摇摇欲坠时,临济宗三祖南院慧颙、四祖风穴延沼、五祖首山省念在风云飘摇的中原,在嵩山之阳的汝州树帜立幡,匡扶人心,广弘佛法。

后来,延沼的弟子省念再传汾阳善昭,临济宗迅速走向兴盛,到善昭弟子石霜楚圆,又进一步将临济宗传到南方。楚圆再传黄龙慧南、杨岐方会,开出黄龙、杨岐二派,与临济宗、曹洞宗、沩仰宗、云门宗、法眼宗合称为“五家七派 ”,禅宗发展达到一个兴盛的顶峰。至此,临济宗传遍全国,乃至日本等地。以至于宋代以后,佛寺多为禅宗,禅寺多为临济。

“巨浪涌千寻,澄波不离水。”

风穴寺

残雪消融,毗卢殿背后的山石小道上黑白分明,冰雪泥泞。这里曾留下多少僧人踽踽独行的步伐,孤单疲惫的身影?又留下多少高妙的哲思和超脱的机语?

我注意到一块铭牌,上面写着《寺歌》。曲谱下是一行歌词,词中写道:“清风若度,白云如禅。七祖传灯,光照河山。风吹千古,雪飘万年,松柏不老,法印永传。”

《与我相关的远方》书影

禅寺的边上就是塔林,密密匝匝的围在山麓,如生前打坐一处。元代以降,83位僧人在此留下苦难的肉身,灵魂随着袅袅香烟,没入虚空。

此时,一千年前唐代大诗人刘希夷在此留下的名句浮上心来:“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”。

【上海文艺评论专项基金特约刊登】

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司