- +1

图片故事 | 尼泊尔有个木斯塘

文、图 | 黄皓

尼泊尔木斯塘,直到1992年才对外开放,外国游人需要得到许可证才能进入,在这里,能提供住宿的村庄平均海拔在3500米以上。而上木斯塘(upper mustang)地区,去过的人更是少之又少。本文作者在上木斯塘徒步10天,用图文记录下这个一年只有几十个中国人进入的神秘地区。

关于木斯塘

它深藏于喜马拉雅山脉南麓的隐秘之地,被称为“喜马拉雅的宝石”,曾是一个独立王国,珞王国(得名于首府珞城),在语言文化上和西藏很接近。18世纪,珞王国被尼泊尔吞并,范围渐渐缩小。如今,其首府珞城(Lo-manthang)已被联合国教科文组织认证为世界文化遗产,是世界上保存最完好的中世纪城市之一。木斯塘则是尼泊尔目前唯一完整保留藏文化风貌的地区。

2008年,尼泊尔政府下令废除木斯塘国王的王位,木斯塘王国不复存在。木斯塘最后一个君主名叫晋美·帕巴·比斯塔(Jigme Palbar Bista),生于1930年。他的家族可以追溯到阿梅·帕尔(Ame Pal),阿梅·帕尔是木斯塘部落的英雄,1350年建立了木斯塘的君主政权。2008年王位被废除后,晋美·帕巴·比斯塔和王后移居加德满都,虽然在法律层面上不被认可为国王,但他依然受到当地藏族人的普遍尊敬,不少藏族家庭客厅里,都会挂上国王和王后的画像。晋美·帕巴·比斯塔于2016年12月去世。

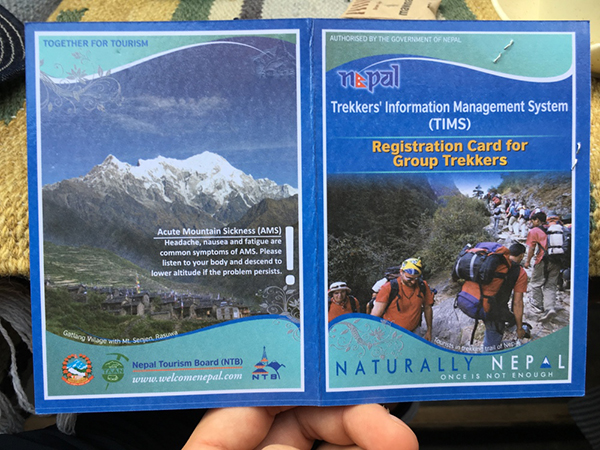

进山准备

徒步行程

从Jomsom机场出来后,我们和约定的3名背夫碰头,并按照一个背夫负责两名队员的原则分配行李。稍作休息后,一行10人向着今天的目的地Kagbeni小镇前进。

Jomsom属于安纳普尔纳保护区,是安纳环线中最大的中转小镇,其他徒步路线的旅行者也在这里落脚。路上相遇时,彼此点头微笑,或者和当地人一样道一声:Namaste。

河岸东侧,新的马路正在修建之中,道路的畅通将给山里的居民带来更多便利,同时也会带来更多的游客。考虑到天气和施工进度,虽然这个过程很缓慢,但也是可以遇见的。

背夫则负责两人剩下的行李(同时包括自己的行李),大概在40kg左右。就这样,大部分时间他们在我们眼里是很远的几个点,一晃就看不见了。而他们的报酬,是每天15美金。

整个尼泊尔的旅游业就靠这些吃苦耐劳的背夫支撑着。

当天下午我们到了Kagbeni小镇(或者说村庄),在住宿点安置好后,向导带着我们去了ACAP站点登记,录入进山人员信息。在办公室的墙上我们看到了2016年的外国游客统计表,2016年全年一共不到3000名外国游客来此,其中中国游客,54人。

在Kagbeni可以洗这次徒步之行的最后一个澡。一是后面的住宿点都不具备洗澡条件——甚至别说热水,大部分住宿点的厕所都是公用的,每层一个厕所。二是洗澡时容易缺氧导致高反,三是洗澡如果不及时吹干头发容易感冒,感冒又容易导致高反…… 为了安全,我选择忍耐。

去木斯塘,最好的季节是每年五月和十月,我们6名队员因为各自时间问题凑在了11月。如果到了12月,到处积雪,不建议前往。我们还了解到,每年冬天,木斯塘地区的居民们,也喜欢去相对暖和一点的地方居住,比如博卡拉。

我们每天最重要的事情就是吃饱穿暖不要生病,还有就是给手机充满电——要知道大部分住宿点每天只有下午5点到晚上八九点这段时间才有电——虽然徒步路上大部分时间都没有信号,有时候一阵风吹来一点信号,手机叮叮叮响起消息提示,打开已无网络连接。

等风再起时,人已经又走了两公里。

Tangbe、Chhusang、Chele、Samar、Geling、Dhakamr、Tsarang……从这些村庄一步步走向木斯塘深处。每一个村庄都有不好记的名字。有几个村子一共才两、三户人家,每家都提供住宿,早上出发时可以看到对面那家的游客们也准备出门了,浩浩荡荡一起上路。没多久又散开在路上不见了,这个地区真是太大了……

徒步第二天后我们就像很老练的户外爱好者一样,喜欢集体窝在厨房取暖,喝热水,充电,等开饭。厨房的柴火气和饭菜香气让人忘掉疲惫。

而且因为旅馆的房间价格是政府统一规定的,不允许随意涨价,所以旅行者的餐费是旅馆的主要收入(整个尼泊尔徒步路线上都是如此)。一热水瓶热水100rs(相当于人民币6块5),一瓶矿泉水100rs。一瓶普通瓶装可乐的价格是衡量徒步深度的标准:刚进山时一瓶可乐180rs,然后200rs,最后220rs。

所有佛塔都向着雪山而造。平原之间是峡谷,今晚住过的村庄明早回头看,就仿佛在悬崖边上一般。而真正悬崖上的洞穴是远古居民留下来的——想象一下以前的河床有多高。

徒步第七天,感觉裤腰带松了不少的时候,我们到了目的地:珞城。

进入珞城之前就能感受到不少现代气息、高耸的电话信号塔,城内还有咖啡馆和纪念品商品、唐卡店,杂货店有来自中国的香烟和泡面。有一家专门的中国超市(其实就是一个门面店而已),甚至还有老干妈辣酱,我们的三个背夫一个晚上就能吃掉一罐老干妈……

此外,这里延续着非常传统的藏式旧习俗。比如,每家如果有两个以上的儿子都要送一个到佛学院去当喇嘛,一般是次子。再比如,一妻多夫。在徒步路上的一个休息点,向导曾告诉我们,从这里开始,后面地区有“one woman two husband”的现象。一家旅馆的老板去世了,他弟弟就“继承”这家旅馆和哥哥的老婆。我们对于藏文化并无深入研究,向导也没有深入介绍。不过仅就我们住过的旅馆而言,并未见到两个丈夫的现象。

一路上遇到不少Tserlin的同乡。然后我们就会看到两个小伙子一边手拉手走着,一边聊天。最初我们还觉得很神奇,除非是好基友,在中国更常见的男性友谊的表达方式是勾肩搭背。不过,这种情况多了之后我们也习惯了,开始猜测两个小伙子在聊什么,无非就是“哎呀好久不见,在博卡拉怎么样啊?”“还好啦,吃不太习惯”“有没有找女朋友啊……”全世界的少年大概都是一样的。

当晚回到Jomsom,和背夫、向导吃了散伙饭,明天三个背夫各自回家,向导和我们队员则乘最早的小飞机飞回博卡拉,之后再转加德满都,各自回国。木斯塘秘境探索就此结束。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司