- +1

热点回顾|华中大团队再夺图计算世界第一;知名期刊或因“内鬼”撤稿百余篇

“热点回顾|一周科技大事件”为学术头条推出的图文新栏目,旨在帮助读者快速了解最近一周的科技热点新闻。由于篇幅(和知识)有限,欢迎大家多多补充~

Hi,可爱的“学术菌”们,我是你们可爱的学术君。

上一周又是一个过去的“上一周”。

上周,一个令人激动的好消息是,华中科技大学计算机学院图计算团队自去年夺冠之后,今年又有两项参赛作品同时登顶图计算领域最具影响力的国际赛事——2022 年图计算挑战赛 Graph Challenge,蝉联全球冠军,恭喜~

一个令人痛心的消息是,知名期刊《科学公共图书馆·综合》(PLOS ONE)或因“内鬼”撤稿百余篇,涉 1700 余名作者。

另外,一篇发表在权威科学期刊 Science 上的文章表示:在全球引用次数前 1% 的顶尖论文中,中国首次超越美国,跃居第一。开心之余,却有专家提醒,我们需要更加理性。but... 除了这些,上周还有哪些热点新闻呢?我们先一起简单回顾下:

《“十四五”国家科学技术普及发展规划》发布

猪蛋白角膜让人重见光明

科学家揭示嫦娥五号着陆点月壤矿物组成和太空风化作用

科学家实现金属玻璃含羞草仿生 3D 屈曲结构

科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030 年)》

科学家在中国生态系统管理对减缓气候变化的贡献评估方面获进展

地球,最多能拥有几个“月亮”?

科学家揭示噪声下非母语言语理解神经机制

参数量 1/50,Meta 发布 110 亿参数模型,击败谷歌 PaLM

科学家通过“脚踏自行车”仿生运动设计纳米分辨率、高功率密度压电马达

以下为详细版图文,可选择性阅读~

蝉联全球冠军!华中大团队再夺图计算世界第一

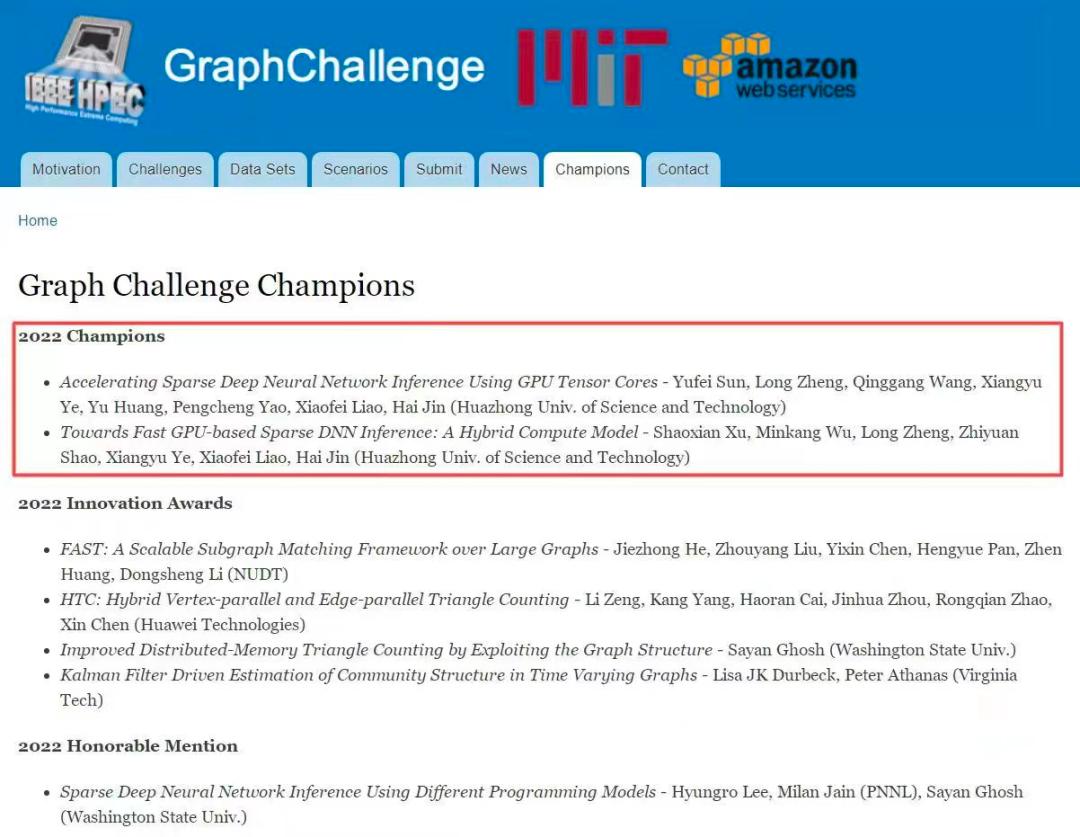

8 月 15 日,图计算领域最具影响力的国际赛事——2022 年图计算挑战赛 Graph Challenge 结果揭晓,华中科技大学计算机学院图计算团队自去年夺冠之后,今年又有两项参赛作品同时登顶,蝉联全球冠军。

据介绍,Graph Challenge 至今已成功举办六届,是图计算领域最具影响力的国际赛事之一。Graph Challenge 比赛包括静态图匹配、动态图划分和稀疏神经网络推理三个赛道,吸引了来自全球的众多知名公司和院校参赛,其中包括英伟达、赛灵思、华为、劳伦斯利弗莫尔国家实验室、卡内基梅隆大学、华盛顿州立大学等等。

在历年冠军被美国知名校企垄断的情况下,2021 年,华中科技大学图计算团队为中国实现了该赛事冠军“零的突破”,一举打破了以英伟达公司和劳伦斯利弗莫尔国家实验室为首的美国知名科研单位对该赛事冠军的垄断。今年,华中科技大学图计算团队再创佳绩,其两项参赛作品蝉联并包揽了全球冠军(Champions)。

据悉,此次夺冠的两项参赛作品分别由本科大四同学孙宇飞和博士生王庆刚,以及博士生许绍显和硕士生吴敏康完成,指导教师为郑龙副教授、邵志远教授、廖小飞教授、金海教授。

《“十四五”国家科学技术普及发展规划》发布

8 月 16 日,科技部官网公布《“十四五”国家科学技术普及发展规划》(以下简称《规划》),明确“十四五”时期国家科学技术普及发展的指导思想、主要目标、重要任务和保障措施。

这份由科技部、中央宣传部和中国科协印发的文件明确了“十四五”科普发展的总体目标:科普在贯彻落实创新驱动发展战略、推动科技创新发展过程中的作用显著提升,科普法规、政策、工作体系更加健全,全社会共同推动科普的氛围加快形成,科普公共服务覆盖率和科研人员科普参与率不断提高,我国公民具备科学素质的比例显著提升。

(来源:Pixabay)

《规划》提到,到 2025 年,公民具备科学素质的比例超过 15%;多元化科普投入机制基本形成,在政府加大投入的同时,引导企业、社会团体、个人等加大科普投入;科普人员数量持续增长,结构不断优化;科普设施布局不断优化,鼓励和支持建设具有地域、产业、学科等特色的科普基地,创建一批全国科普教育基地,提高科普基础设施覆盖面。

根据发展目标,《规划》明确了“十四五”期间重点实施的 6 项任务,具体包括:强化新时代科普工作价值引领功能、加强国家科普能力建设、推动科普工作全面发展、推动科学普及与科技创新协同发展、抓好公民科学素质提升工作、开展科普交流与合作。

内容来源:科技日报

通知全文:

https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2022/202208/t20220816_181896.html

知名期刊或因“内鬼”撤稿百余篇,涉 1700 余名作者

近日,美国知名期刊《科学公共图书馆·综合》(PLOS ONE)一口气撤回了 20 篇论文。

撤稿理由不是常见的抄袭剽窃、数据造假,而是怀疑出了“内鬼”,这些论文的同行评议被操纵了。其网站发布的公开信显示,该期刊所依赖的编委会成员似乎卷入了同行评议操纵事件,具体来说,一些学术编辑在帮助作者发表论文。

这 20 篇撤稿论文只是一小部分。该刊调查小组发现,共有 100 余篇论文和 1700 多名作者涉及其中,使其成为近几年来该刊所经历的最大规模的诚信事件。

该刊首批撤稿声明发布后,遭到了中外作者的强烈抗议。

考虑到目前已撤稿文章的性质,PLOS ONE 称,除非相关论文的问题首先在机构层面进行调查并得到解决,否则所撤论文将不会被重新提交审稿。

“这可能是我们几年来遇到的最大规模的案例。”PLOS 出版伦理团队执行编辑 Renee Hoch 说,“看到作者人数以及他们发表的论文数量时,我们就觉得这无疑给期刊带来了巨大的危险。”

调查组发现,在涉事论文中,一些经手的学术编辑与一部分作者的名字反复一道出现。

进一步调查发现,这些学术编辑最近曾与一名或多名作者合作发表过论文,但从未向期刊内部人员披露这些“关系”。调查组认为,他们可能会邀请一个或多个与作者存在某种非公开关系的同行审稿人,操纵同行评审过程。

对于 PLOS ONE 的首批撤稿,很多作者并不认同,声称他们与学术编辑之间并没有利益关系。

对此,PLOS ONE 高级传播经理 David Knutson 在接受《中国科学报》采访时表示:“个人层面的责任超出了期刊的裁决权限。我们希望所有作者对文章内容负责,通讯作者负责并代表所有作者发言。”

内容来源:《中国科学报》

相关链接:

https://retractionwatch.com/2022/08/03/exclusive-plos-one-to-retract-more-than-100-papers-for-manipulated-peer-review/

猪蛋白角膜让人重见光明

全世界有 1200 多万人患有角膜盲症,即当眼睛的透明保护外层因损伤或疾病而变得模糊或畸形时就会导致失明。但角膜盲症的治疗十分困难,一是供体缺乏,目前每 70 名需要角膜移植的人中只有 1 人能有匹配的供体角膜;二是在许多低收入国家,昂贵的手术费用让人们难以获得治疗。

为此,科学家一直在寻找可替代人类角膜的移植物。近日,瑞典林雪平大学和 LinkoCare Life Sciences 公司的研究人员通过提取猪胶原蛋白制成的人工角膜,成功使失明或视力受损的人恢复了视力,且手术两年后,患者没有严重并发症或副作用的报告。相关研究论文已发表在科学期刊《自然—生物技术》上。

研究团队通过从猪皮中提取和纯化胶原蛋白,制造了一种柔韧有弹性的类似隐形眼镜的人工角膜。在相关试验成功后,研究小组开始在志愿者中对人工角膜进行测试。

参与测试的 20 位志愿者都患有圆锥角膜病(角膜从眼睛中心向外变薄、凸出),其中 14 人完全失明、6 人视力严重受损。在接受人工角膜移植后,每个人的视力都有所提高,其中有 3 名失明患者术后视力恢复到正常人水平。

该研究结果有助于开发出一种符合人类植入物所有标准、可以大规模生产并储存长达两年的生物材料,从而惠及更多有视力问题的人。不过,在猪蛋白质人工角膜可广泛使用前,还需要开展进一步的临床试验。

内容来源:《中国科学报》

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41587-022-01408-w

科学家揭示嫦娥五号着陆点月壤矿物组成和太空风化作用

我国首次月球采样返回任务嫦娥五号(CE-5)着陆于月球风暴洋北部年轻的克里普(KREEP)地体,成功带回 1.73 kg 月壤。前人利用轨道遥感数据对 CE-5 着陆区的地形地貌和物质成分进行大量研究,近期一系列样品分析推进了对于月球年代学、月球晚期火山活动和岩浆演化机制的认识。与大尺度的遥感观察和精细的样品分析不同,原位光谱探测可提供采样区的局部背景信息,有利于探索未扰动和扰动状态的月壤特性。CE-5 着陆器携带的月球矿物光谱仪(LMS)获取了月壤的可见-红外反射光谱,为探究月壤物质成分和太空风化作用提供了重要的数据支持。

中国科学院国家空间科学中心太阳活动和空间天气重点实验室利用嫦娥五号 LMS 原位探测数据分析了着陆点月壤的物质成分和成熟度,光谱参数和解混研究表明月壤中铁镁质矿物主要为单斜辉石,这与实验室 CE-5 样品化学分析和轨道光谱分析结果一致。火箭吹扫和铲取采样前后月壤光学成熟度和亚微观铁(SMFe)未发生明显变化,本研究为月壤表层经历了快速翻耕和充分混合作用提供了光谱证据。

内容来源:国家空间科学中心

论文链接:

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0012821X22003831

科学家实现金属玻璃含羞草仿生 3D 屈曲结构

含羞草在抵御触碰、机械振动和风等外界的侵扰时,其叶片会自动闭合;当外部刺激消失后,叶片又会重新打开。这是因为叶片内水的重新分布,使叶片一侧的细胞收缩,另一侧的细胞膨胀,从而在叶片两面产生尺寸错配。另外,植物生长造成的不同部分(叶脉和非叶脉部分)的尺寸差异,也会使花瓣和叶子存在自然弯曲和可翻转的三维形状。

受植物的启发,近期,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心极端条件物理重点实验室研究人员采用结构材料(金属玻璃)模拟震感植物的变形行为,利用金属玻璃和其部分区域晶化后的复合材料的尺寸错配效应产生的屈曲功能设计出三维(3D)结构可开合的金属含羞草。这种屈曲功能可在电子器件及医疗器械上得到应用。

近年来,材料的 3D 结构形状变换在驱动器、传感器、电感器、微电子机械系统、软体机器人、电子、医疗和航天器件等方面具有巨大的应用潜力。金属玻璃的 3D 结构研究已经受到广泛关注,但尚未有报道提出金属玻璃能够实现仿生 3D 屈曲结构的形状变换。

研究人员利用激光图案化技术诱导平行条纹的结晶,不仅设计了金属玻璃的 3D 屈曲结构,还实现了磁力控制 Fe 基金属玻璃含羞草仿生 3D 结构的形状变换。实验发现,Fe 基金属玻璃仿生 3D 屈曲结构具有可变、可逆和可控的特点。

在弹性极限内,Fe 基金属玻璃 3D 屈曲结构的形状变换由外部磁力控制可重复开合,甚至还可以通过外力重新成形或翻转。这种仿生 3D 结构可被磁力控制连续开合至少 20000 次,表面没有明显的疲劳裂痕。这种受磁力控制的金属玻璃花瓣开合行为,有望在医疗领域中实现应用,如血管支架、血管过滤器和微夹持器。

内容来源:中科院物理研究所

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm7658

科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030 年)》

8 月 18 日,为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的重大战略部署,充分发挥科技创新对实现碳达峰碳中和目标的关键支撑作用,科技部等 9 部门制定了《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030 年)》(以下简称《实施方案》)。

加强科技支撑碳达峰、碳中和涉及基础研究、技术研发、应用示范、成果推广、人才培养、国际合作等多个方面,包括 10 项具体行动。具体如下:

能源绿色低碳转型科技支撑行动

低碳与零碳工业流程再造技术突破行动

建筑交通低碳零碳技术攻关行动

负碳及非二氧化碳温室气体减排技术能力提升行动

前沿颠覆性低碳技术创新行动

低碳零碳技术示范行动

碳达峰碳中和管理决策支撑行动

碳达峰碳中和创新项目、基地、人才协同增效行动

绿色低碳科技企业培育与服务行动

碳达峰碳中和科技创新国际合作行动

科学家在中国生态系统管理对减缓气候变化的贡献评估方面获进展

巴黎气候协议强调在 21 世纪中叶实现净零碳排放的重要性,以限制全球温度的增加在 2℃ 以内。中国以构建人类命运共同体为己任的大国担当,对世界做出了 2030 年前实现“碳达峰”和 2060 年“碳中和”的承诺。

在碳中和长期目标下,“基于自然的解决方案”在应对气候变化中的作用将越来越显著。通过保护、恢复和管理森林、草地、湿地和农田生态系统,可以增加固碳和减少温室气体排放,从而提升生态系统的净碳汇能力,这种“基于自然的气候解决方案”(Natural Climate Solutions,NCS)被认为是生态系统自然碳汇之外的额外潜力。

但是,中国生态系统管理对实现“碳中和”的贡献尚未完全量化,NCS 的未来潜力在很大程度上仍然未知。

针对这一科学与现实问题,中国科学院院士,中科院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室研究员傅伯杰及其团队采用文献、自然资源清查、公共数据库和政策文件数据,评估了中国 16 种生态系统管理方式(即 16 条 NCS 路径,包括造林与再造林、天然林和人工林管理、草地恢复与放牧管理、农田氮肥管理、水稻田排水管理、湿地恢复等)的气候变化减缓能力。

通过对过去 20 年(2000-2020 年)生态工程及措施实施的范围、规模、速度、效率进行系统性评估,对未来 10 年(2020-2030 年)和未来 40 年(2020-2060 年)生态系统管理各路径可实施的最大规模(考虑农田红线、树木存活率等限制因素)及其减缓潜力进行了估算,并估计了不同成本阈值内可以实现的最大缓解潜力的比例。

研究建议,为了最大限度地发挥 NCS 的潜力和更广泛的环境效益,需要制定多层次的治理战略,体现不同 NCS 途径的区域差异。确保生态系统管理的整体投资力度和提高单位土地面积的效益同样重要。由于自然资源丰富度和经济资本有限,应避免盲目扩大造林面积、围封草地或开垦农田,切实保护好现有生态系统,并从技术创新方面寻求新的多元化管理路径,实现多路径协同增效。

内容来源:中科院生态环境研究中心

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41558-022-01432-3

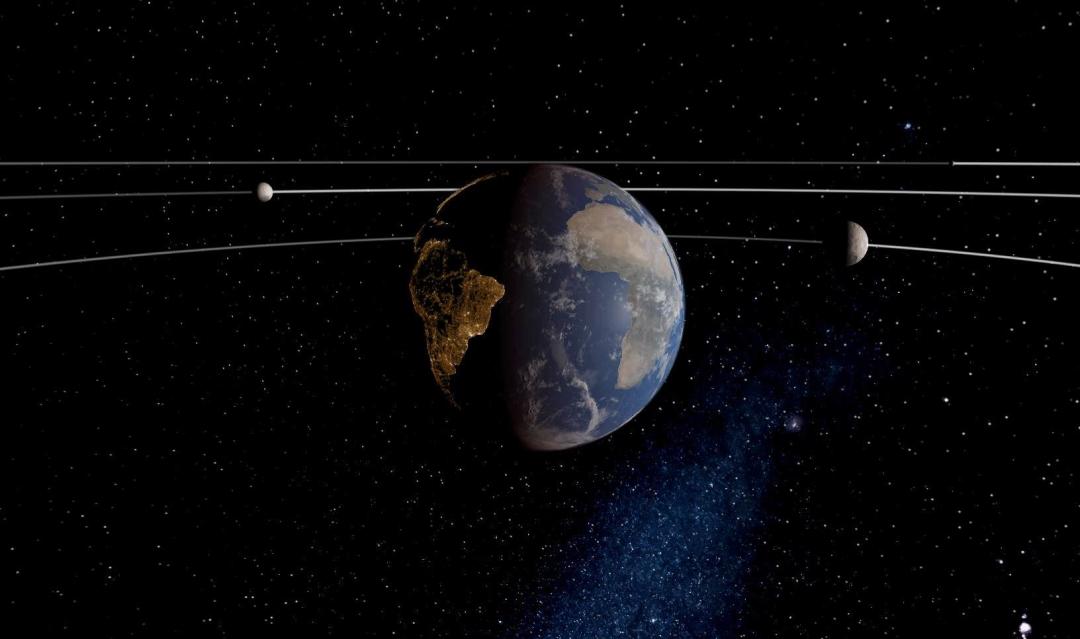

地球,最多能拥有几个“月亮”?

脑洞一下:地球最多可以拥有几个“月亮”?

或者说,像地球这样的行星,最多可以拥有几颗“月亮”般大小的天然卫星呢?

一项由 3 名物理学家共同完成的新研究给出了答案:3-7 颗。

而具体数量,取决于天然卫星的质量。

图|三颗“月亮”质量的卫星围绕地球运行的示意图。行星和卫星的大小是按比例计算的,卫星被限制在稳定边界之间。

在此次工作中,研究团队使用了一系列 N 体(N-body)模拟(近似于粒子运动),来试图量化地球或与地球质量相当的系外行星在其轨道上可以承载多少颗卫星。

研究团队将多颗卫星的 N 体模拟设置在轨道体的内部(洛希半径,Roche radius)和外部(希尔半径,Hill radius)稳定极限之间。

他们使用与谷神星、冥王星和月亮质量相同的卫星作为原型质量来计算轨道稳定性约束。他们发现,有 3 颗月亮质量的卫星,4 颗冥王星质量的卫星,以及 7 颗谷神星质量的卫星可以围绕一颗地球质量的系外行星运行。

随着在类地行星周围寻找系外卫星的研究继续进行,这一研究或为科学家们预测某一行星拥有多少颗卫星提供上限。

科学家揭示噪声下非母语言语理解神经机制

伴随着全球化的进程,越来越多的人学习并使用一门新的语言来进行跨文化沟通。然而,日常生活中的言语沟通环境总是存在噪声,它对非母语言语的理解带来了很大的干扰。

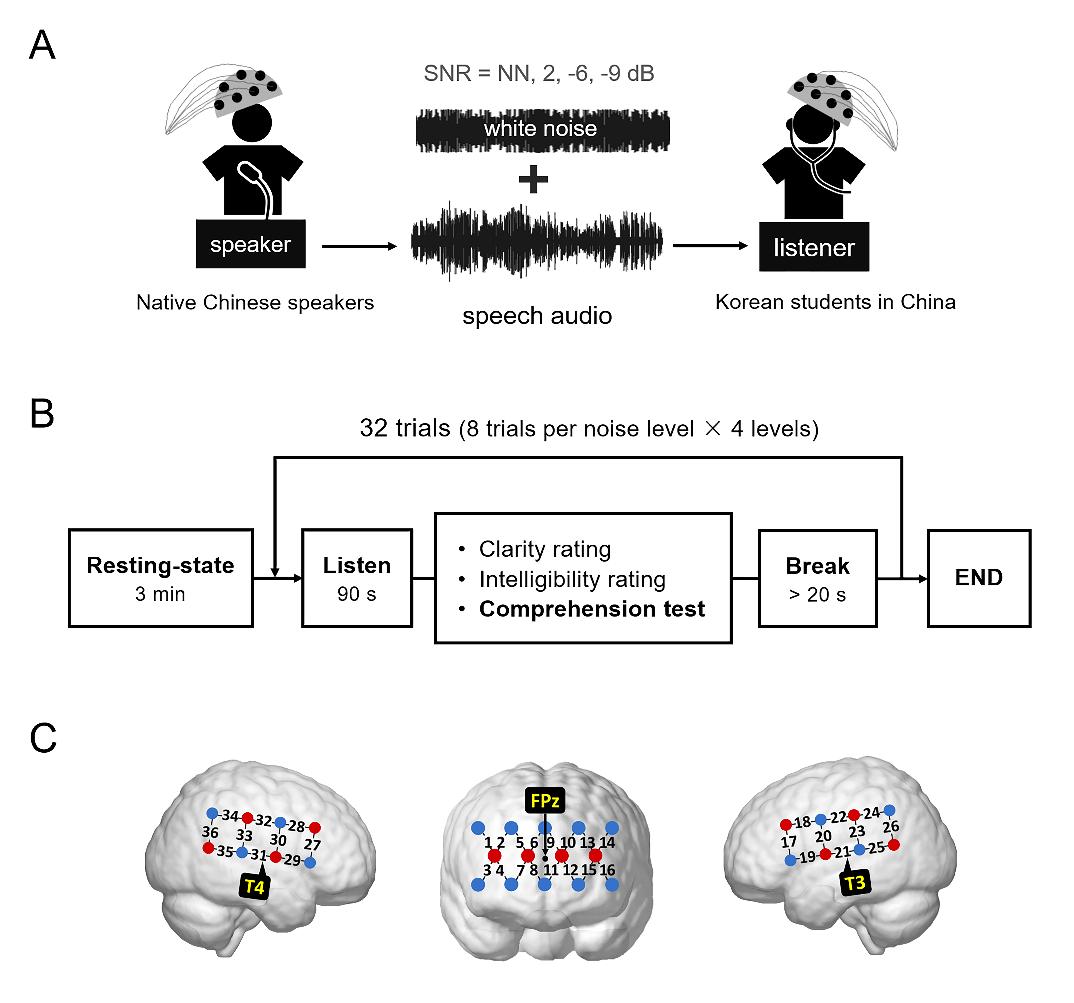

近日,清华大学心理学系张丹课题组使用基于近红外光谱脑成像技术(fNIRS)开展噪声下非母语言语理解神经机制的脑际认知研究取得新进展。

该研究旨在探索噪声条件下非母语言语理解的神经机制。研究团队招募了一批在中国生活了一段时间、具有较高中文水平的韩国学生,让他们倾听了一系列添加了不同噪声强度的中文音频,并使用近红外光谱成像技术测量了他们的神经活动。其中,中文音频以及讲者的神经活动都来自课题组已发表的母语研究。

图|实验范式、流程和测量脑区

通过分析听者和讲者的神经耦合,研究发现听者和讲者的神经耦合都主要出现在右侧半脑。更重要的是,听者在右侧颞上回、颞中回和中央后回和讲者的神经耦合水平在噪声较强时和理解程度具有显著的正相关关系。其中,右侧颞上回和颞中回属于言语加工双系统中的听觉系统,它通过声学的机制来选择性地加工目标语音和抑制环境噪声;而中央后回属于感觉运动系统,它通过模拟发声动作来补全被噪声掩蔽的信息。

对比之前的母语研究,本研究发现人们在噪声条件下对母语的加工主要依靠左侧额下回。左侧额下回处理的是较高层级的、有含义的言语信息,如语义等,而中央后回处理的言语信息主要位于语音水平。这表明,由于受到噪声的干扰和自身语言经验的局限,人们在噪声条件下理解非母语言语时只能依赖于声学信息的加工和较低层级言语信息的感觉运动加工,而较难对较高层级的言语信息进行有效的弥补,因此表现出了相对于母语的劣势。

本研究使用脑际视角探索了日常噪声条件下理解非母语言语的神经机制,为噪声条件下非母语劣势的现象提供了可能的神经解释。

内容来源:清华大学

论文链接:

https://academic.oup.com/cercor/advance-article-abstract/doi/10.1093/cercor/bhac302/6668782?redirectedFrom=fulltext

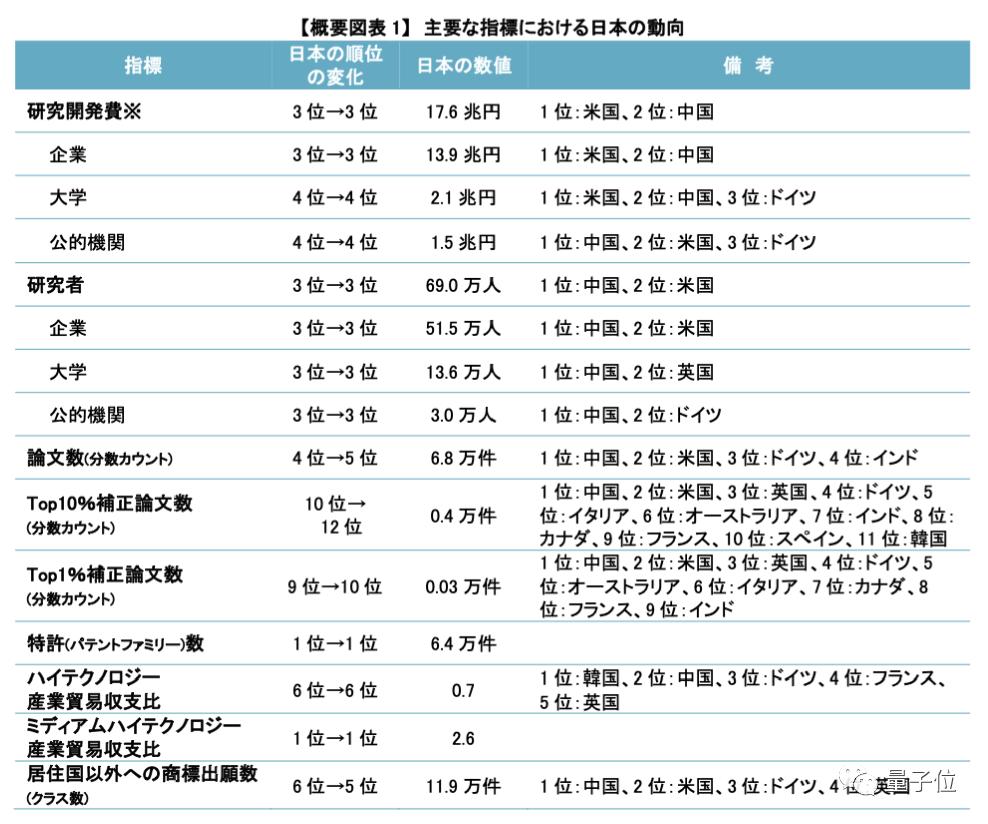

Science:全球最新高引论文数,中国首次超过美国

近日,一篇发表在权威科学期刊 Science 上的文章表示:在全球引用次数前 1% 的顶尖论文中,中国首次超越美国,跃居第一。相关数据来自日本科技政策研究所(NISTEP)最新发布的《科学技术指标 2022》。

此外,除了引用次数前 1% 的顶尖论文首次超越美国取得第一以外,在引用次数前 10% 的高质量论文、发表论文总数、研究者数量上,中国也位于第一的位置。

数据显示,在被引用论文的专业方向上,中国集中在材料科学、化学、工学等领域,而美国被引用最多的则是临床医学、基础生命科学等。

高被引论文数量一向是衡量研究影响力的一个关键指标,通常情况下,论文被引用次数越多,就越证明其含金量受到学界认可。

由于被引用次数排名前 1% 的顶尖论文通常由来自多个国家的作者合作完成,因此每一位作者所属国家的贡献究竟有多少,计算相当复杂,方法也有很多。

在这项报告中,NISTEP 使用了一种称为“分数计算(fractional counting)”的方法。具体而言,如果一个法国机构和三个瑞典机构合作完成一篇论文,那么法国获得 25% 的分数,瑞典则获得 75% 的分数。

按照这种算法,中国科研综合实力的进步是毋庸置疑的,但在这些数据背后,我们仍需保持理性思考。

例如,有学者指出,NISTEP 的这种计分方法可能夸大了中国对国际合著论文的贡献度,且忽略了一个重要问题,即领导这项研究的人究竟是中国学者还是其他国家的学者。毕竟,研究的领导者才是相关论文的灵魂人物。

此外,不同的计算方法也会产生不同的结论。美国国家科学基金会(NSF)于今年 1 月发布的《美国科学与工程现状报告 2022》,使用了另一种计算方式,得出了不同的结论。

内容来源:量子位

论文链接:

https://www.science.org/content/article/china-rises-first-place-most-cited-papers

参数量 1/50,Meta 发布 110 亿参数模型,击败谷歌 PaLM

来自 Meta AI Research 等机构的研究者提出小样本学习是否需要模型在其参数中存储大量信息,以及存储是否可以与泛化解耦。他们提出 Atlas,其是检索增强语言模型的一种,拥有很强的小样本学习能力,即使参数量低于目前其它强大的小样本学习模型。

模型采用非参数存储,即使用基于大型外部非静态知识源上的神经检索器去增强参数语言模型。除了存储能力,此类架构在适应性、可解释性和效率方面都存在优势。

Atlas 检索相关文档是基于 Contriever 双编码器架构的通用密度检索器,检索文件时基于当前上下文检索相关文件。检索到的文档与当前上下文一起交由序列到序列模型处理,该模型使用 Fusion-in-Decoder 架构生成相应的输出。

在只有 11B 个参数的情况下,Atlas 使用 64 个训练示例在 NaturalQuestions(NQ)上实现了 42.4% 准确率,比 540B 参数模型 PaLM( 39.6% ) 高出近 3 个百分点,在全数据集设置中(Full)达到 64.0% 准确率。

Yann LeCun 表示:Atlas 是一个不太大的语言模型(11B 参数),在问答和事实核查方面击败了大家伙。Atlas 主要区别在于它可以从语料库中检索事实。

内容来源:机器之心

论文链接:

https://arxiv.org/pdf/2208.03299.pdf

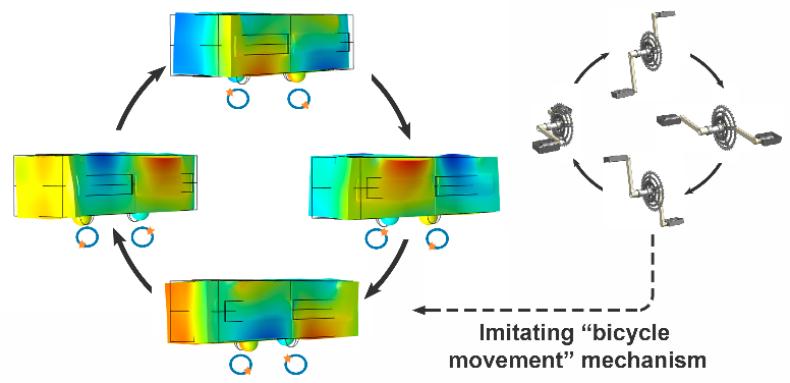

科学家通过“脚踏自行车”仿生运动设计纳米分辨率、高功率密度压电马达

超高精密定位与微纳操作、驱动技术在国家战略产业发展和尖端科学研究中占有极其重要的地位,广泛应用于航天工程、半导体微电子加工、生物医学、光通信等领域。而压电马达因其具有的分辨率高、无电磁干扰、行程长、速度快、噪声低、断电自锁等优势,在众多的驱动执行器件中脱颖而出。

但是,对于绝大多数压电马达来说,高速运动能力和高步进分辨率都是难以兼顾的,如非谐振式压电马达适合应用于对步进分辨率要求高的场景,但运动速度十分缓慢;谐振式压电马达具有更高的运动速度和驱动能力,但步进分辨率较低。

随着高精密技术的进一步发展,为满足工业领域和科学研究的多样化需求,实现微型化压电马达在高输出力、宽运动速度范围、高步进分辨率上的兼顾是一项重要的挑战。

近日,北京大学材料科学与工程学院董蜀湘教授课题组受到脚踏自行车运动机理的启发,提出了一种工作于第二阶弯曲单振动模态、具有纳米分辨率和高功率密度特征的新型微型直线压电马达(LPUM)。结合第二阶弯曲单振动模态反对称振型特性,在振型的位移振幅最大的两个部位设计一对左、右摩擦耦合驱动头,分别产生具有 180° 相位差、但具有同向运动轨迹的椭圆振动。类似于两个脚踏板,左右两个驱动头可在一个振动周期内交替的地驱动一个滑块产生直线运动;即一个周期内,可以实现两次交替、同向驱动滑块运动,而不是传统的压电直线马达一个周期内只能驱动滑块运动一次,显著改善了压电马达的输出力和运动性能。

图|仿脚踏自行车运动机理的模拟示意图

本发明提出的高功率密度压电马达具有优秀的综合驱动性能——结构紧密、集成度高、负载大、功率密度高、步进分辨率高,在航天工程、半导体器件加工、医学操作、光通信等领域都将会有广阔的应用空间。同时,本研究也证实了仿生运动策略对压电器件设计的启发意义。

内容来源:北京大学

论文链接:

https://ieeexplore.ieee.org/document/9834297

原标题:《热点回顾|人教社小学数学教材插图已重绘;华中大团队再夺图计算世界第一;知名期刊或因“内鬼”撤稿百余篇》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司