- +1

美丽中国文献库【大南坡计划】|城乡融合的地方美学设计

2022年,中国美术学院美丽中国研究院经过一年的时间,对近十年来“美丽中国”建设的二百多个全国性艺术实践开展了调研行动。通过选取一百个具有社会性、艺术性、示范性、创新性和可持续性的艺术实践案例,并进行取样、访谈、编码、研读、阐释,建立起了全国首个“美丽中国”案例文献库。旨在以微观视角探讨一百种“美丽中国”的建设经验,讲述一百个“星星之火”式的动人故事。

案例

大南坡计划

城乡融合的地方美学设计

● 河南焦作市修武县大南坡村

● 左靖工作室

● 2020年至今

大南坡计划是一个涵盖了美学实践、自然教育、地方营造、社会美育、建筑活化、景观设计、展览实践、产品与空间创新等各种活跃动能的联合体。通过广泛邀请各方教育、设计与思想力量,进入乡村的社会情境之中,大南坡计划激活本村与周边村落的乡土文化和公共生活,为“现代化的乡愁”之后的亚洲乡村,开辟出另一种面貌的“修武经验”。

主创团队发掘自然风物、研习文化历史、收集村民需求,通过展览实践、空间营造与儿童美育,推进村落景观更新,影响公共生活变迁,并在其中发现乡村日常生活的韵律。通过营造合乎尺度的居住和公共空间,大南坡计划力图恢复理想的人际交往关系,以持续的文化生产,践行社会美育,驱动社会进步。

在县乡政府、广大村民和社会力量的共同努力下,2021年9月,大南坡跻身全国乡村旅游重点村。

从2010年驻扎安徽黟县的碧山村,尝试用出版、展览、店铺等形式投入乡村建设,推广长效设计和地方设计,到2020年扎根河南修武县大南坡,改造乡村公共空间,连接城市和乡村的互通融合。在乡建这条探索的道路上,有失败的经验,更有成功的喜悦。美丽中国研究院工作组和左靖老师做了一次长谈。

Q=采访者:美丽中国工作组

A=受访者:左靖

Q:左老师,我们知道大南坡项目的内容非常丰富多样。可以介绍一下大南坡的整体情况,以及大南坡乡村建设计划的总体思路和改造的重点吗?

A:大南坡所在的焦作市修武县,面积很小,只有600多平方公里,但历史文化和自然资源非常丰富。不过,大南坡村是一个很普通的北方村子,在我们到来之前,没有任何游客。上世纪70年代,是大南坡煤业的鼎盛时期,有10几处煤井,周边上千人在此就业,大南坡更是因集体经济雄厚,建设了多达3000余平方的公共建筑,拥有村一级的剧场和仅次于县剧团的大南坡艺术团,80年代后,该村煤矿产业因资源逐步枯竭,伴随着焦作市始从“黑色印象”向“绿色发展”整体转型,大南坡煤矿产业于90年末彻底关停,仅靠人均0.6亩的耕地,该村集体经济迅速滑落,至2014年,被评定为省级深度贫困村,贫困人口占到全村总人口数的40%以上。2019年12月,修武县委县政府以深化乡村振兴格局、巩固脱贫攻坚成果为目标,以“美学经济”为抓手,决定实施大南坡项目。而正是这遗留下来的3000余平方的公共建筑,是我们选择大南坡做乡建的最直接的原因。经过两年多的建设,大南坡有了不小的变化。

在我们来之前,老村委会的建筑里堆满了杂物,外面的广场也全是堆土和垃圾。我们将它们清理干净,邀请长期跟我们有合作的场域建筑将其设计、改造成艺术中心。我们“空间生产”的理念是尽量不建造新建筑,尽量利用废弃的、不再被使用的建筑,进行重新改造、活化利用。在我们看来,这些旧的建筑承载了村庄的历史记忆和文化记忆。

我们和方所书店合作,把原来村里的戏台改造成方所在乡村的第一家书店。村里的办公楼改造为社区营造中心。在原村供销社的空间里植入了碧山工销社。茶室是场域建筑设计的唯一的新建筑。茶室的设计是为了配合乡土文化展览用的。它属于展览的“工艺”部分——绞胎瓷单元,后者是发源于唐代的一种陶器制作技艺。前后两栋平房是原来村里的办公室,我们把它改造成展厅,两栋房子之间建了一堵墙作为展览主视觉的发布区。村子原卫生所,改造成戏台,因为村里有唱怀梆戏的传统,已经中断了四十多年。在陈奇团队的努力下,怀梆剧社得以重建。村里农用机械的维修厂被改造成餐厅,窑洞的造型看起来很酷。建筑师王求安和潘晖还免费给村民设计民宿。场域建筑最近的设计工作是将老旧的大礼堂跟部分的新建筑结合为一组很有意思的综合空间,我将其命名为大南坡美学中心,里面有展厅,有电影院、剧场和教室,还有艺术家驻留空间。

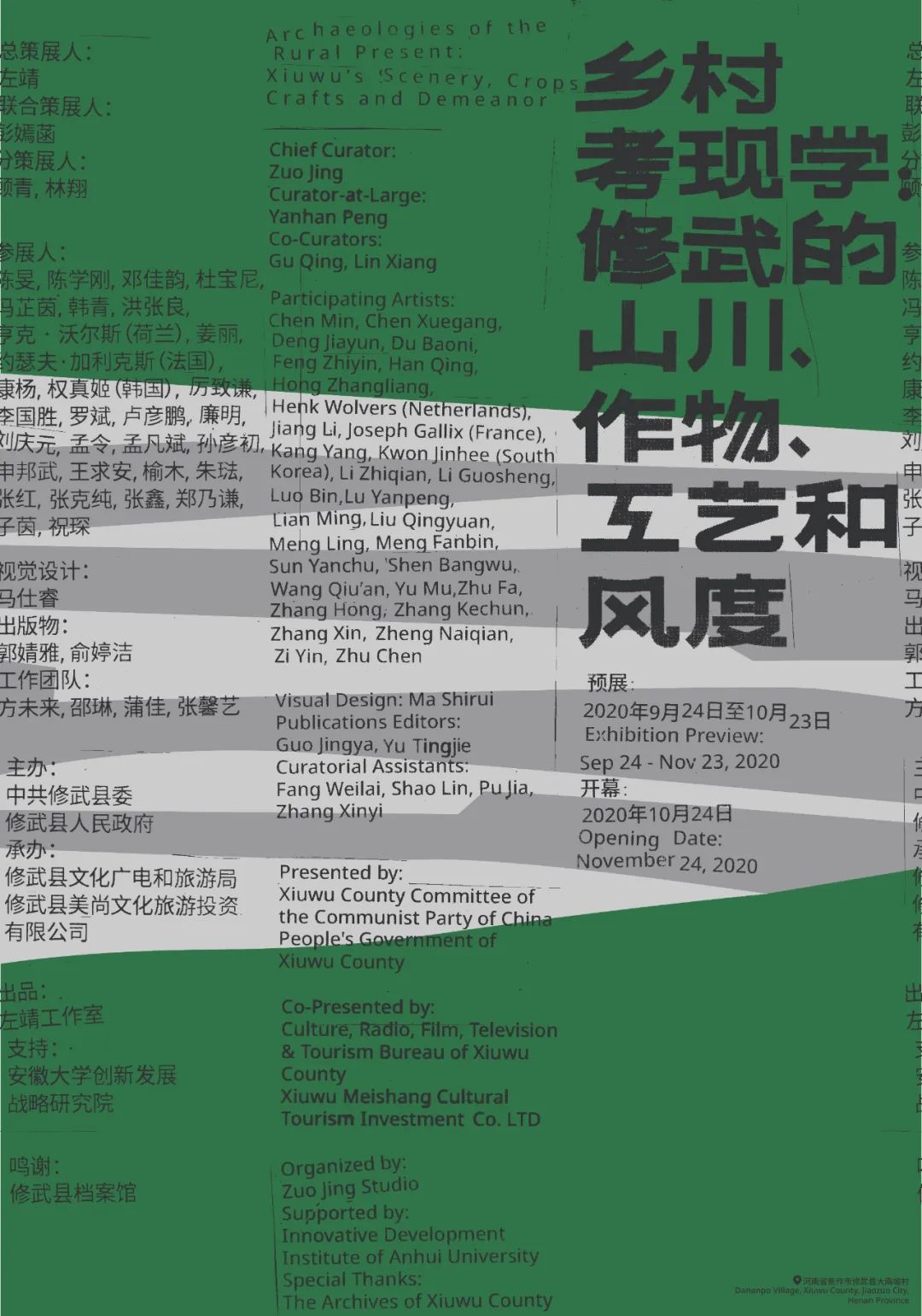

刚才讲的都是物理空间的改造,仅有物理空间是不行的,要在空间中注入文化。我们团队在修武做了一年的调研,最终以展览“乡村考现学:修武的山川、作物、工艺和风度”呈现。

● “山川”单元

“山川”指的是云台山。云台山属于太行山南麓,是一个5A级景区,在省内乃至全国都很有名。在我看来,最有意思的是,云台山与宋代山水画的关系,郭熙、李唐都是焦作人,包括之前的荆浩,也生活在这个区域附近。云台山是给到中国的北方山水画以滋养的一座山。我邀请了一些摄影师朋友过来拍摄,比如张克纯、卢彦鹏、孙彦初和杜宝尼等,他们的创作,让这座当地人非常熟悉的山,呈现出几种不一样的陌生化视觉。此外,耶鲁的艺术史博士冰逸写了一篇文章,讨论郭熙、李唐与云台山的关系。

● “作物”单元

河南是小麦的主产区,修武也是小麦的主要种植地区,修武县小麦亩产量曾经获得过全国第一,所以小麦是当地最重要的作物。分策展人林翔是生活在日本的食物研究者,他把小麦放在全球视角中去考察,把“作物”单元命名为“世界麦面与中原乡土”。在修武档案馆里,我们找到了1970年代大南坡所在的西村公社的一些有关小麦耕作和收割的历史照片,同时,也邀请了一些插画师,对小麦的种植、收割、营养学、贸易,甚至包括地缘政治等做了全方位的考察。比如,第一章节是河南与世界各地小麦的耕作比较。国美的陈旻,她和法国的一位摄影师合作制作的一组小麦“遗照”,即在欧洲被剔除出生产清单的小麦麦种,由此来探讨因新品种的出现而导致的生物多样性被破坏的后果。

● “工艺”单元

“工艺”单元由分策展人顾青策划,绞胎瓷工艺诞生于唐代的修武,到宋金时期,工艺发展到鼎盛。它由不同的瓷泥绞在一起进行烧制,工艺非常复杂。我们邀请场域建筑为绞胎瓷单元的展览专门新建了一个茶室展厅,外立面用的是我老家安徽泾县的花砖,花砖的肌理跟绞胎瓷非常像。这幢新建筑坐落于其他几栋旧建筑之间,毫不违和,反倒是别具一格。策展人顾青同样把绞胎瓷放在一个全球的视角去考察,探讨它跟现代设计的结合,以及这种工艺最新的发展,不仅着眼于本地现有的传统民间工艺,还把它放在一个更广阔的视野里面去考察。

王求安在大南坡设计了一组新旧结合的建筑,在修武的岸上村也有村民参与度非常高的建筑实践。他的“协力造屋”理念并不刻意追求所谓“作品性”,被我称之为“普通设计”。张鑫拍了一个纪录片,讲述了王求安如何发动群众,在政府的支持保障下,自己出资建造房屋的故事。

● “风度”单元

所谓的“风度”指的是竹林七贤的故事。历史上,因为焦作离洛阳很近,整个魏晋时期的政治文化中心都在这一带,以竹林七贤为代表的魏晋名士在此“竹林游”,前后生活了20多年,留下了很多遗迹,这是值得焦作骄傲的历史文化资源。那么,如何再现竹林七贤在此游历的逸闻轶事,我们通过考察竹林七贤图像的历史演变,来揭示出每个时代的画家们对竹林七贤的不同理解。从最早的南朝画像砖,到唐代孙位的高士图,再到元代的文人画转向,明代的雅集题材的绘画……此外,竹林七贤的故事传到日本以后,日本浮世绘中竹林七贤的图像特征,特别是见立绘中所表现出的特别罕见的女性形象,再到吴昌硕时代的竹林七贤形象,当代摄影家洪磊镜头下的竹林七贤,还有,杨福东曾拍摄了四部名为《竹林七贤》的电影。我曾经把杨福东电影中的一张剧照,作为《碧山04:结社与雅集》的封面,这一辑中专门有张亚璇撰写的关于杨福东《竹林七贤》电影的文章。大南坡版竹林七贤的灵感来源于刘庆元的木刻,侯瀚如曾邀请刘庆元参加了其在罗马21世纪博物馆策划的一个展览,用木刻的方式展现22个欧洲的街头事件,有点像连环画的方式,只不过每个事件各自独立。于是,我想我们可以把《晋书》和《世说新语》中关于竹林七贤的故事提取出来,形成脚本,请刘庆元用木刻进行创作。刘庆元创造性地提出要去大南坡拍摄当地的村民,把他们作为竹林七贤形象的来源,通过各个独立的故事,连缀成一个系列。这套大南坡版本一共做了20多张,此外,陈学刚制作了这套竹林七贤的木刻动画。

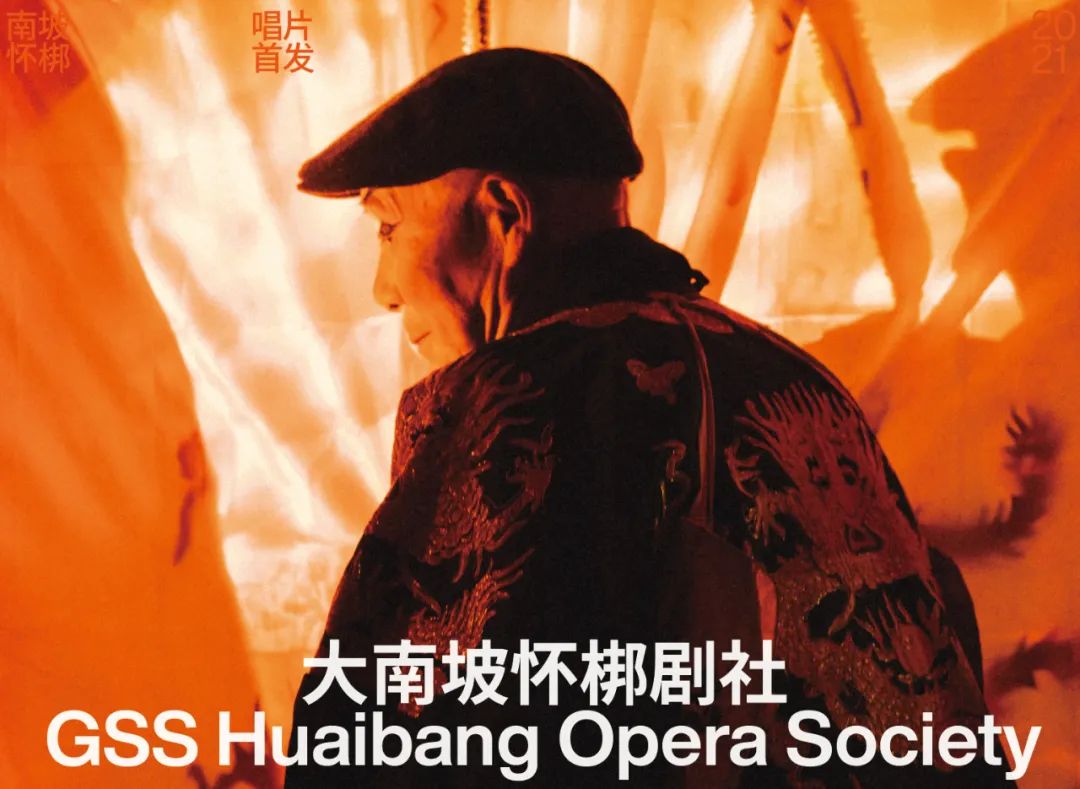

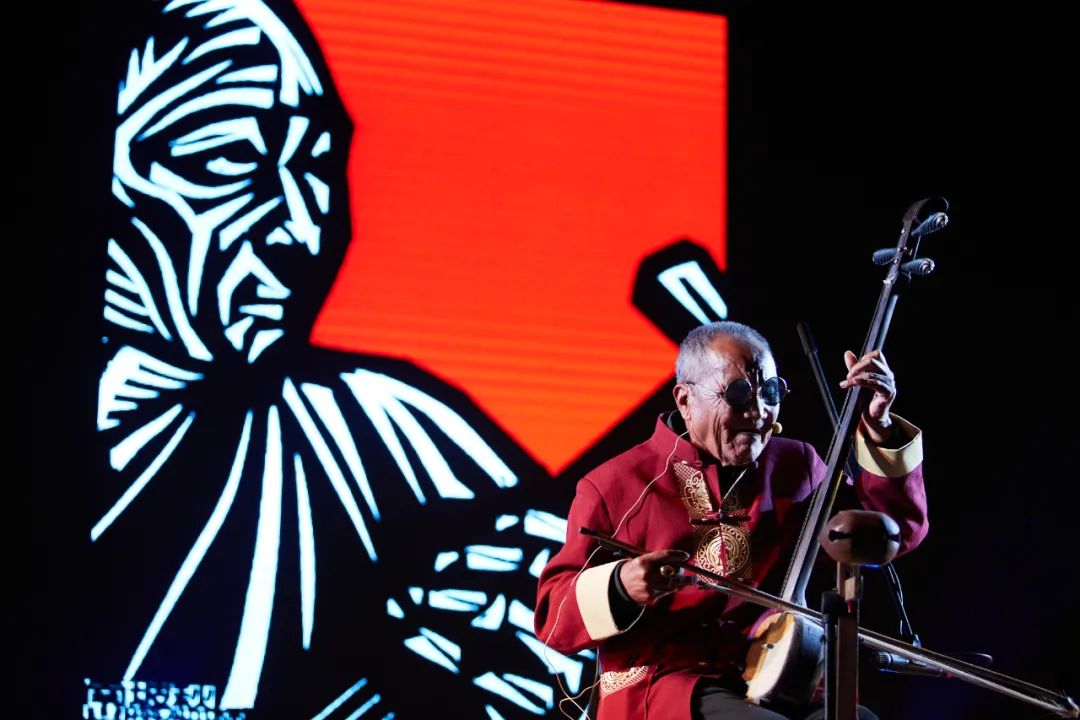

除了古代风度,还有“当代风度”,我指的是怀梆戏。1970年代,村子因煤矿致富,公共文化生活发达,有一个怀梆戏团,远近闻名。煤矿关停以后,经济一落千丈,大南坡成为省级贫困村,怀梆戏团也解散了。在赵小景和其他前剧团演员的努力下,我们和合作团队奇村文创协力将怀梆戏团恢复起来。当地村民热爱怀梆戏,村民演员们更是投入了大量时间和精力。穿上戏服,一个亮相,在我眼中就是村民们的“当代风度”。

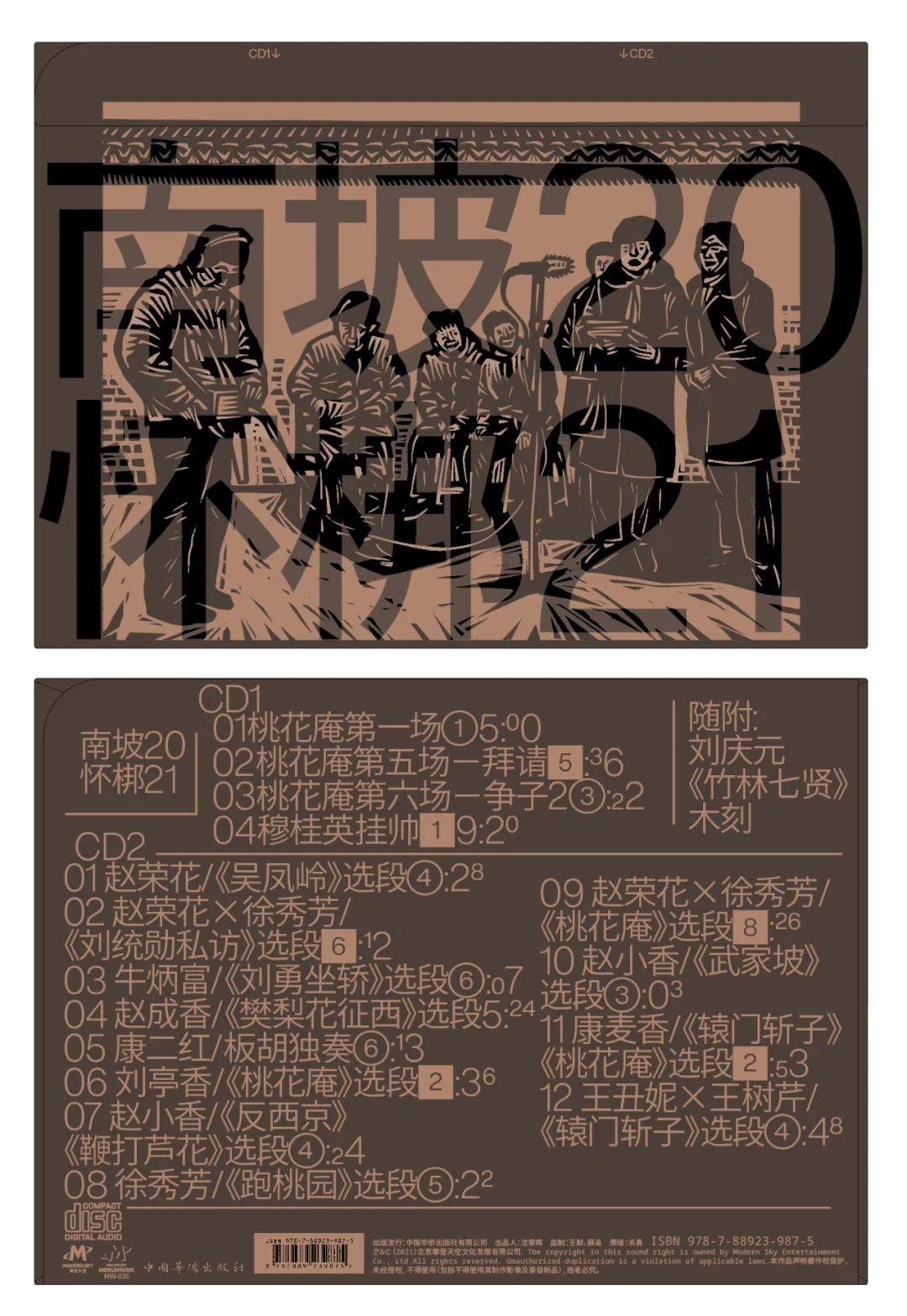

还有一些考现学的内容,比如说村子的建筑,从公建到私宅,从平面构成到室内陈设,再到单个购件,各种木门木窗,李国胜团队驻村大南坡,做了大量考现学式的研究和记录,还有村民的日常生活,经漫画家榆木之手,生动地再现出来。由陈奇领导到奇村文创长期扎根在大南坡,动员村民捡垃圾,开设并组织南坡讲堂,为村民自组织的建立发挥了很大的作用,包括怀梆剧社的恢复、秧歌队的组建等等,她都做了大量的工作。为此,张鑫专门拍摄了陈奇的社区营造纪录片参展。平面设计这一块我非常重视,马仕睿设计了绝大部分的视觉内容,包括海报、展览折页、出版物《竹林七贤》单行本等等。另外,设计师厉致谦和古文字学家朱琺,就“麦”字设计了《麦》书和一些衍生品。我们还为当地做了一些农创产品的开发,还有包装设计,例如把当地的特产冰菊和山药做成酒、汽水。还有一些文创产品的开发,最有意义的文创产品,当属去年为怀梆剧社做的两张唱片,由著名唱片厂牌摩登天空旗下的Modernsky Worldmusic出品发行。在我看来,这是去年最有意义的一件事。村民演员们非常高兴,也特别感动,“这也是给老祖宗的礼物”。我觉得这是一个慰藉,唱了一辈子戏,从没想过出唱片。丁路的录音、刘庆元的木刻、马仕睿的设计,唱片做得非常精致。

如果把大南坡作为“在地”,那么之外的活动,我都习惯称之为“离村”。大南坡离村展的第一站在上海西岸的群岛BOOKS空间。这是我们乡村工作的路径:往乡村导入城市资源,向城市输出乡村价值。在做大南坡“在地展”之前,先行就把修武的地方文化内容在大城市展出。在上海K11艺术中心,建筑师王灏有一个大型木构展,我负责其中的“木与艺术”单元,借这个机会,我们把碧山工销社和大南坡的文创产品,在K11购物中心做了一个快闪。除了“离村”到上海外,我们还把展览输出到其他大城市,包括成都方所和碧山工销社西安店的“从砖画到木刻:竹林七贤图像的历史演进”展览。2021年在景德镇的“乡村建设:建筑、文艺和地方营造实验”中,完整展出了我们在安徽碧山、贵州茅贡、云南景迈山和河南大南坡的工作内。我们不断地把乡村价值输出到城市,让城市居民了解乡村,从而动员和鼓励一些人投入到乡村的建设中。

大南坡的“在地展”,就在本村老大队部经过场域建筑改造后空间里举办,有两栋改造空间,连同新建的茶室展厅,我们称之为大南坡艺术中心。作为一个乡创品牌,碧山工销社被引入大南坡,就开在村里的老供销社内,其中的五条人士多店专柜,是当时五条人的唯一一家线下店。当然,这来源于我们10多年前在碧山结下的友谊。为村民寄售农产品的格子铺颇受欢迎,一个月跟村民结一次账,完全义务。既方便了村民,又让观光客了解到当地的农产品和手工产品。

还有一件特别重要的事情,是把方所书店引到大南坡来。这要感谢方所的创始人毛继鸿和四川方所的负责人徐敏。一家书店对于乡村的意义,早在2014年碧山书局落地碧山村,我就深刻感受到了,更何况大南坡还有一个小学。在徐敏团队的高效率工作下,方所乡村文化·大南坡顺利落地,图书的“在地化”遴选特别专业,书店里大量、丰富的儿童读物更是团队的用心之举。孩子们放学或周末纷纷到书店看书、嬉戏,这里成了他们的天堂。除了和刘庆元有十年的合作外,他所在的广州美院跨媒体艺术学院是我们儿童美育的重要合作伙伴,刘庆元带领他的研究生们策划并实施了因春夏秋冬季节变幻而设置不同教学内容的四季课。北京当代艺术基金会,则是把大南坡的儿童美育作为自己重点工作来看待,先后为村里的孩子们开设了电影课、街舞课和音乐课等各种课程。他们还以修武县域为单位,经过全国海选,最后选定几个年轻团队驻地,编写了一部《绘见家乡》美学教材。在景德镇的展览中,我们将课本里面的内容做了展示。张唐景观是中国最好的景观设计团队之一,他们在大南坡设计制作了两个大型的装置,同时具备游乐功能。仿生的菜青虫和大南坡字母装置,孩子们特别喜欢。整个村子的景观也由张唐景观负责,遵循“不修饰、不掩盖,新与旧对比,让时间在空间里沉淀”的乡村美学理念,大南坡的村容村貌正在一点点发生着改变。

2020年10月,第一届“南坡秋兴”作为大南坡计划的首个线下综合主题活动在村中举行。为期两天的民谣音乐会、舞蹈剧场和电影放映,以及“南坡村民讲堂”和乡村儿童艺术教育启动仪式,为大南坡的首次对外亮相赢得了广泛关注。第二届“南坡秋兴”在2021年同期举行,以“共振村声”为主题,延续了“秋兴”这一综合性活动的文化、音乐与庆典属性,包含了秋兴音乐会、互动演出、论坛、《南坡怀梆2021》唱片首发和电影放映等内容。随着大南坡影响力的提升,“南坡秋兴”成为了在乡村实践主题性的文化与艺术活动的重要参考。

2014年、2015年左右,我和朋友去浙江青田考察,偶然在一面刚刚修好的古建筑墙壁上,看到“共振村声”四个字,一下子击中了我。我们去乡村干什么?我觉得“共振村声”完美表达了我们去到乡村的目的。后来我请艺术家苏航书写好,刻在碧山工销社戏台的板壁上,后来又复刻到修武大南坡戏台的板壁上。去年“南坡秋兴”的主题也因此定为“共振村声”。

“南坡秋兴”活动还有一个有意思的地方,安排所有的嘉宾去到村民家吃饭。一来,了解一个地方最直接的方式往往是通过食物,人们对食物的印象是最深刻的。二来,跟村民零距离接触也能够更加了解当地村民的日常生活和文化习俗。我们把它称之为“村民家宴”,虽然组织起来非常麻烦,但觉得很值得。在我们两年工作总结推文里,关于村民家宴有很多详细资料,包括每一家的家宴菜谱。

在“南坡秋兴”论坛的设置上,基本都是围绕大南坡的建设而展开,在大南坡工作的建筑设计师、视觉设计师、景观设计师,来跟大家分享为什么设计,怎样设计,与当地的村民、村干部,以及县里的干部有着充分的交流。去年“南坡秋兴”的音乐单元“从大地出发”是由乐评人张晓舟策划的,其中有孩子们在展厅里画小河和五条人的歌词里的意象“你的歌,我来画”,五条人乐队给大南坡的孩子们捐了一间音乐教室,包括音响、部分乐器和一些音像资料。音乐教室的第一堂课就是小河和五条人一起教孩子们唱《森林里的一棵树》。在去年“南坡秋兴”举办前夕,北京当代艺术基金会邀请黄骥导演给孩子们上了几天电影课,教孩子们如何用手机拍视频、剪辑,最终以“孩子们自己的电影节”在南坡秋兴露面。放映的内容全是孩子们用手机拍摄的视频,他们还自己做电影票,随机分赠给嘉宾和游客。在现场放映时,很多家长陪着孩子们一起观看他们的作品,神情既专注又让人动容。

Q:您有多年的乡村建设经验,有没有形成一个基本的工作路径或者思路呢?

A:从2007年首次去到安徽碧山村开始,直到近年在河南大南坡村开展的乡建实践,在过去的十余年中,通过向乡村和村民学习,汲取经验和教训,我们在乡村工作的理论与实践经验得以不断更新与深化,并践行出一套独特的在乡村工作的观念、原则与方法步骤。以乡村的地方性知识为工作对象,进行跨领域的研究与实践,围绕着地方设计和地方意识的觉醒展开。我们的工作路线图包括城市和乡村,乡村又分在地和离村;工作的原则是服务社区、地域印记和城乡联结,路径是往乡村导入城市资源,向城市输出乡村价值;步骤就是关系生产、空间生产、文化生产、产品生产;目标是培养当地居民的文化自觉,改善地方文化环境。

Q:以您的了解,当地村民对于乡村建设最关注的是什么?

A:我觉得乡村建设是一个复杂的社会工程,或者说是总体性的乡村社会设计。乡村建设也不是一个团队能够大包大揽的,必须是各个团队协力共为,加上各级政府的大力支持和村民们的高度参与,政策扶持、资金到位,社区营造、建筑和景观设计、民宿和餐饮服务、文化和产业、整体运营等等,每一件都至关重要。在跟村民沟通方面,陈奇带领的社区营造团队在村子里扎的时间比较久,跟村民做朋友,入户调查,收集村民的诉求,组织村民捡垃圾,开展乡村环保和零废弃的教育等等,陈奇团队在这方面做得很好,也给我们之后的工作打好了一个群众基础。我们很幸运,大南坡有一个小学,儿童美育就有了用武之地。大南坡还有怀梆戏,我们有这样一个契机能够了解到村民的诉求,把怀梆戏恢复起来,既丰富了村民的日常生活,又凝聚了人心。村民们对怀梆戏的热爱是发自内心的,剧社的恢复对他们的文化生活起了一个非常大的作用,他们有获得感、满足感。最近我们也在帮助他们去做非物质文化遗产的申报,参加一些奖项的评选,从而获得一些经济方面的资助。

孩子们更是如此,方所乡村书店,给孩子们营造了一个特别好的读书环境和文化氛围,节假日还有各种各样的课程。刚开始做儿童美育的时候,当地的小学校长刘晓江还比较迟疑,慢慢越来越配合,现在还积极地发动学校的老师,自发地组织一些美育课程,一年时间里为孩子们印制了两本诗集和七本绘本。上一次在大南坡见到刘校长,看到他意气奋发,对我讲述着他的各种计划。 乡村建设,就一个面向上来说,就是要抓住老人和孩子,中国有句古话,叫“老安少怀”,出自《论语·公冶长》,意思是使老人安心,让孩子们得到关怀。“老安少怀”这四个字,是我2015年在贵州乡村工作时,在一个侗族鼓楼的匾额上看到的,经过大南坡的实践,让我对它有了更加深刻的认识。

Q:您在整个过程中有没有遇到比较大的困难,哪些是您印象比较深刻的?

A:最大难点还是换届,来自官方支持的空档一下不太容易接续,这是一个比较大的痛点。再加上时断时续的疫情,给包括大南坡在内的各项建设都造成了极大的影响。另外,如果乡村要可持续发展,一定要有可持续发展的机制,这个机制还在建设的过程当中。不能只看到眼前的一时“热闹”,而是要看到三年、五年后,乃至更长的时间,我们期待建立一个可持续发展的机制。还有,我们的工作主要是侧重于建筑改造、景观更新、文化植入和设计升级,但是我们缺乏运营能力,迫切需要专业的运营团队,要把大南坡的发展纳入到精心设计的运营计划中。这是我们遇到的困难和我们正在努力解决的问题。

Q:您之前提到,希望能够放弃文旅思维来做乡村文化,在您看来文旅思维有哪些弊端?

A:我一直在讲,很多大众旅游开发(如果讲得不客气一点)就是简单粗暴。为了短期的利益回报,村容村貌上,不惜大拆大建,拆掉真建筑,换上假古董,千村一面;文化上,为迎合需求,无中生有,穿凿附会,编很多故事,罔顾历史。我们都深受其害,原本非常好的地方,一旦开发大众旅游,往往就把这个地方给毁了。这也是我对大众旅游开发保持警惕的一个原因。说实话,大南坡并不具备旅游的价值,它是一个非常普通的北方村庄。对这样一个村庄来说,对游客的吸引力要看乡村文化的力量,而文化的力量是慢慢浸润的,首先受益的应该是当地的村民。我们不能为了旅游而旅游,人为地去造景点或者编一些故事,或是追求短期的网红效应,我觉得这一切都是不可取的。所以一开始我就向时任修武县委书记郭鹏建议,先做文化建设,相信文化的力量,文化的价值,这是我们基本的出发点。

Q:您如何看待建筑师下乡的问题?

A:我把我们现在从事的乡村建设称之为“总体性的乡村的社会设计”。社会设计意味着需要各行各业跨领域的专业团队把乡村作为一个整体来考虑。乡村建设是一体化的、系统的社会工程。建筑师往往只是解决了前端的,我称之为空间生产的阶段,后续的多半没有考虑。建筑承载的内容是什么?如何使用?谁来使用(运营)?我所提出的四个生产:关系生产、空间生产、文化生产和产品生产,所表达的意思就是乡村建设是一个系统工程,不是单一的某个局部的项目,它一定是系统性的、总体性的乡村社会的设计。前年我和中央美院的何崴老师有过一个对话,名字就叫“乡建是一种乡村的社会设计”,里面谈到建筑师职能的问题。有的建筑师在乡村工作时间长了,自然而然会转化自己的身份和角色,会做一些溢出他的建筑师身份之外的工作。长期在乡村工作的建筑师,他们肯定就会考虑怎么处理建筑上下游和周边的关系。因为在乡村,建筑使用者、产权所有者是合在一起的,这跟城市是不一样的,所以在乡建中一定要考虑乡村场域。它跟城市不一样,它有山川河流,有水田旱地、有传统肌理,有自己的秩序,还有土地性质、工程造价及应对乡村的地理、气候条件等问题。如果是营业性建筑,还需要考虑商业业态,以及如何运营使之持久的问题。因此,到乡村来,换了一个建筑场域,把所有上述问题都考虑在建筑的整体系统里面的建筑师是非常值得尊敬的。

Q:有人提出乡村应该保留乡村的感觉,尽量和城市拉开距离,您怎么看待城市和乡村之间的二元关系?您怎么看待“乡村”和“乡愁”的问题,城市和乡村它们各自角色的问题?

A:其实乡村里面的人是没有乡愁的,乡村里面的人只有“城愁”,城市里面的人才有“乡愁”。我前天去了一个特别美的村子,可能为了某种功能性的需要,村民在自家一个风景很好的地方砌了一堵很高的墙,把风景挡在视线之外。乡村对他们而言,是一个熟悉得没有风景的地方。但我想,城里的人肯定会把这堵墙推倒,他要看风景,这就是本质上的差异。城里的人想去乡村,乡村的人想去城市,这是不同的需求。当然乡村要保持乡村的样子,这取决于政策、经济、产业等综合性地因素,并不是我们想保存就保存得了的。乡村到底是一个什么样的存在?这个问题值得思考。还有乡村产业的问题,农业生产为主?还是一个百业的乡村?这是非常复杂的问题。

Q:从碧山再到大南坡,您在项目发展的思想历程上有没有一些观念上的改变?现在的大南坡计划和当时的想法有什么区别?

A:碧山工销社的创立,我觉得是一个特别重要的事情。我把推广长效设计理念的场所放在碧山工销社,这是我们很重要的一个转向。当然,对民间工艺的收集、整理、出版,以及探索一种当代设计跟民间工艺相结合的展览,或者是产品的研发,这些其实都是最初碧山乡建的一个延续,只不过大南坡给了我更多的空间,能够请我来做整个村子的总顾问和总策划,我得以把最近10年我在乡村的一些工作经验和做法,在大南坡村完整地实现。这是碧山跟大南坡非常不同的地方。碧山工销社这几年做了很多工作,包括跟D&D的合作,在一些城市做快闪店,输出长效设计理念,还有产品研发、D设计之旅的编写等。去年和今年,我们还在深圳华·美术馆和上海明珠美术馆策划了“长效设计:思考与实践”二十年的回顾展,我们用自己的方式来推广以长效设计为代表的可持续发展的理念,以及我们在乡村和城市的实践。这是碧山工作的进一步延续。大南坡给到我们一个完整的实践,集十年经验来实践的一个可能性,所以我们从关系生产、空间生产、文化生产和产品生产四个生产步骤来实现大南坡的项目。而且我们还把教育和后面要做的农业,放在议事日程中,希望大南坡能成为重要的实践基地,能够全面地实现,或者能够尽可能多地实现我们这么多年来在乡村工作的愿望。

Q:工销社里面的产品,主要的消费群体是哪一类人?

A:为什么只能把推广理念的场所放在城市,放在上海、放在北京,为什么不能放在乡村?确实,D&D的产品价格比较高,符合长效设计的产品属于经久耐用型的,不是快消品。在乡村里设立场所推广长效设计,我觉得无可厚非。乡村也是城市人的乡村,正如城市也是乡村人的城市。同时,工销社会发掘地方产品,比如徽州的农产品、土特产品,或者一些加工食品,这就跟乡村发生了链接。在我心目中,碧山工销社是一个文化机构,也是一个可以丰富碧山村村民公共文化生活的场所,有戏台、也有展厅,这是它存在的价值。餐厅跟地方关系就更大了,观光客到这边来可以吃到当地最应季的食物,从而了解这一方水土。目前工销社有七个员工,都是碧山村的村民。通过这几年店铺的经营,她们学会了布展、摄影和摄像,组织或者是参加市集,动手能力不断加强,既开阔了视野,又锻炼了自己的能力,适应现代乡村不断发展变化的现实,工销社起到了一些作用。

Q:您如何理解美丽中国的概念?您心目中美丽中国是什么样的?

A:美丽中国,这个词很大。我在想,所有的事情归根到底是人的事情。换个角度来说,我们怎么来判断一个乡村建设案例是正面的,我觉得是村民的自豪感和获得感,一种发自内心的文化自觉和自信。地方文化自觉和自信的养成,我觉得这才是美丽中国最核心的要义,最重要的是人,人的内心感受。

来源:微信公众号“中国美术学院美丽中国研究院”

原标题:《美丽中国文献库【大南坡计划】|城乡融合的地方美学设计》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司