- +1

李汉松评音乐剧《魔法坏女巫》︱善恶秩序的颠覆和重建

音乐剧《魔法坏女巫》(Wicked: The Untold Story of the Witches of Oz)海报

童话寓言往往在曲终落幕时训诫听众:善恶分锱铢,晦明辨真妄。我们也像山鲁亚尔一样,听罢了天方夜谭才茅塞顿开,“善恶分开两边,都为梦中的明天”。但在音乐剧《魔法坏女巫》的世界里,奥兹国民的觉悟却早得出奇。合唱团在第一幕便满口仁义道德,剧情尚未发展便已信誓旦旦——“恶人无人悼念!”奥兹国普天同庆坏女巫艾芙芭已死,共同迎接由美德筑成的黄金世界。《悲惨世界》的经典唱段“你能否听到人民在歌唱?”是在革命之前,而奥兹人民歌唱却在开篇;《变身怪医》在人性两面之间挣扎嘶吼:“我必须知道!”而奥兹人民一登台便已明了。可不知从哪里冒出一个口无遮拦的刁民,破坏了这一派和谐气象。他拦住善女巫格琳达的銮驾,公开揭发:眼前的伟大领袖曾是公敌之友!百姓一阵骚动,舞台上原本泾渭分明的伦理叙事披上了一层朦胧。所幸悠悠之谈未绝智者之口。善女巫反问人民:“恶是与生俱来,还是强加而来?”

颇可玩味的是,善女巫不谈“后天习得”之恶,偏说“强加而来”之恶,这是仿写莎士比亚《第十二夜》的著名台词:“一些人生来伟大,其他人赢得伟大,还有人被迫伟大。”后天习恶的社会现象是“近墨者黑”,阐释机制是“入鲍鱼之肆,久而不闻其臭”,解决方案是“居必择邻,游必就士”——这再清楚明白不过。但如果恶是强塞给我们的,那么主要矛盾便不再是个人修养,而是制度、舆论和权威了。随着善女巫爬梳往事幕幕,我们也见微知著:坏女巫之“坏”不假,但“恶”却是社会结构强加于人的道德负担。艾芙芭不是圣子,没有救赎和永生,却背负了全民的不义;她挥舞着扫帚发动了一场革命,但革命是否彻底?

首先,我们必须问:艾芙芭反抗的究竟是什么旧制度?为什么在同一潭深水中孕育成长的好女巫融入了现行体制,而坏女巫却在颠覆执政集团?奥兹魔境是个微宇宙,跨越了政、商、学三界。在统治阶级内部有以总督国王为代表的世俗权力和以大魔法师为首的宗教权力,这无疑比《哈利波特》分割麻瓜首相和魔法部长的设定多了一层权力关系,也就此多了一种社会张力。原来,反动派国师正是当年和芒奇金总督太太偷情生下艾芙芭的小商贩!音乐剧并未交代此人如何从市场转入政坛,但他的发迹之路无疑影射了财富和权柄的纽带。第二代奥兹菁英纷纷进入名校深造,积累人力资本之后或担任神职,或出任官僚;或制定政策,或合法化政策。从表面上看,大学是个唯才是举、选贤任能的乌托邦。学阀莫利博夫人无意间发现艾芙芭天赋异禀,如获至宝,言提其耳,匪面命之,俨然一副“得其人则有益于国家,非其才则贻患于黎庶”的姿态。观众满心以为学者型官员莫利博夫人博己之利也博人之利,一心一意谋社稷。她暗示艾芙芭日后接国师的班,这也绝非信口开河。与如今招摇撞骗的人生规划师不同,大买办莫利博横行学政二界,堪比频顾华府的肯尼迪政府学院教授。她先一边在大学搞行政,一边勾结国师搞“笔政”,再担任国师的新闻发言人鼓噪舆论,最后干脆进入了权力中心。但真正的学者又在哪里呢?原来,学富五车的山羊教授迪拉蒙博士正遭受着政治压迫。作为动物,山羊教授受尽身份歧视。作为环境主义者,他受到意识形态打压。最终,他像纳粹政权下的犹太学者一样被扫地出门,见证了政治狂热时代的思想沉沦。但奇怪的是,作为音乐剧,《坏女巫》鼓吹动物权益却不安排动物歌唱,颇有人类中心主义之嫌。这与《爱丽丝梦游仙境》中假海龟唱《龙虾方阵舞曲》和《美味海龟汤》相比,大约是一种退步。

图为山羊教授发现黑板背面写上了仇恨言论:“动物只该被看见,不该被听见。”

《坏女巫》的政治隐喻相当显白:国师宣布艾芙芭是恐怖主义者,号令全国进入紧急状态猎巫。但明眼人瞧得出,是暴君在搞国家恐怖主义。艾芙芭虽然四处闯祸,但恪守国际人道法,从不滥伤无辜。相较之下,国家机器却绑票撕票,不择手段。国师自己手无缚鸡之力,仰仗的是纳粹党卫队一样的秘密警察。他的鹰爪莫利博夫人粗通魔法,但只有呼风唤雨这一技之长,兴风作浪。而人民在她的蛊惑之下也听风是雨,掀起阵阵腥风血雨。

这样的政治理论阐释绝非过度解读。正如托尔金直言不讳一战对《霍比特人》的影响,作家马奎尔先生曾公开承认时政舆论对他构思《坏女巫》的冲击。从1990年海湾战争打响到2003年伊拉克战争爆发,他发现媒体一煽风点火自己便脉搏加速。一听到“萨达姆就是希特勒”这样的宣传口号,曾经抗议越战的和平主义者不再反对干涉中东,平日里左倾的自由派也不知不觉地泡进了沙文主义的染缸。因此,他笔下的大反派魔法师正是白宫主人的写照。任何观赏过《坏女巫》的美国人也能立即发现,莫利博夫人的谈吐神似巧言令色、道貌岸然、不知所云的白宫发言人。而魔法师张口闭口“我视公民如儿女”“我要将你高高托举”“因为每个人都值得拥有一次飞翔的机会”,正是总统大人们挂在口边的陈词滥调。但《坏女巫》并不满足于痛斥国家元首和主流媒体,而是指出了一条令人局促不安的规律:造就反人民政府的往往不是别人,正是人民自己。

踏着“拉格泰姆”式的半音音阶和韵律感十足的4/4拍,随着音乐主题的重复和旋律节奏的切分,国师唱着怀旧小调对艾芙芭推心置腹。他原本平庸,但耐不住奥兹百姓渴望领袖。他原本流浪街头,但听群众说大魔法师的官邸理当威严,这才修建了怪兽宫殿。他之前无所作为,但为了解决社会的“混乱和不满”,才想出了团结人民的最好方法:把矛头指向一个敌人。他承认自己“既非所罗门,亦非苏格拉底”,但接下来一番言谈不失哲理。他承认自己扯谎,但只扯了民众想听的谎——这甚至不是“高贵的谎言”,而根本算不得谎言,因为一切所有人相信的即是真理。国师在道德模糊的世界里清楚地发现:历史无非是一部谎言录。是叛徒还是救星?是强盗还是善行?是侵略者还是十字军?全看是谁书写历史,全凭你如何叙事。可以说,这位魔法师是个实打实的虚无主义者。而他的虚无主义则来自他对人民本性的观察。

听罢魔法师这一番肺腑之言,艾芙芭何能无慨然?听到魔法师承诺她一切必将“美妙”,她甚至惝恍迷离地吟唱起来:“这听上去确实美妙!”正如莎翁以女巫炼丹影射麦克白的内心,国师的口述史也随着艾芙芭的加入化作一首野心二重唱。可见魔法师终究不是假货,而是真有“魔法”。他不会念古高地德语的逃遁咒“解脱绳索,逃离敌人!”和愈合咒“骨连骨,血连血,关节连关节,快快粘合!”,也不会念《麦克白》中女巫乙唠叨过,又被罗琳收入《阿兹卡班的囚徒》的“蝾螈眼,青蛙趾……”但他会念人情练达、洞明世事、潜御臣下这些“帝王咒”。因此《坏女巫》不仅关注结构,也揭示了政治结构与政治人格的关联。音乐剧提醒我们:德意志民族社会主义工人党是通过民主程序成为执政党的,但是如何执政却与党魁的精神意志密不可分。捧国师上位固然是奥兹人民的错,但政客本人的精神错乱也是奥兹危机的一大因素。国师的内心固有人性的一面,也有邪魔的一隅。他如妖僧拉斯普京一样秽乱后宫,如车迟国虎鹿羊三大仙一样(在莫利博夫人的帮助下)呼风唤雨,更像歌剧《爱情灵药》中的小商贩一样兜里揣着危险的催情剂,不怀好意。我们无需女性主义的犀利武器也能发现:他是骗总督太太饮下绿色爱情剂才奸谋得逞的——若非药剂含有色素,艾芙芭的肤色也绿不起来。大约考虑到这部音乐剧的主要观众群体是妇女儿童,霍兹曼和施沃茨将这段戏份改得诙谐而尴尬:小商贩和贵妇人翩翩起舞,共赴巫山。实际上,倘若进入刑事诉讼程序,此案完全可以定性为“使用药物促成性侵犯”。魔法师僭越伦理,最终遭受了弗洛伊德式的惩罚,只是《俄狄浦斯王》的结局颠倒过来了:不是子弑父,而是父弑女。剧末,艾芙芭的幸存成了永远的秘密,而她的死亡则为世所公认。假作真时真亦假,一生渴望亲情而无可所望的魔法师后知后觉地燃起了希望,又自作孽地扑灭了希望,这种悔恨折磨也是一种精神的流放。善女巫深明此理,因此她囚禁了莫利博,却选择流放了魔法师。

坏女巫艾芙芭的“扫帚革命”最终换来的是善女巫格琳达的仁慈专政。大厦将倾,独木力支。在革命与反革命的浪潮中,格琳达受到了启蒙的熏陶,从旧制度中解脱出来,成为坚定的改革派。在音乐剧中,莫利博为了镇压革命党而自毁墙垣,格琳达则为了重建家园而镇压反革命。为了逼出艾芙芭,莫利博运用法术推倒了《绿野仙踪》主人公桃乐丝的房子,碾死了已经继承总督之位的娜瑟萝。丧心病狂的统治阶级为了自保,企图剿灭从体制内叛变出来,但仍与既得利益集团剪不断理还乱的先锋党,这样做极难避免附带损害。作为新兴势力,莫利博冒政治规律之大不违剪除树大根深的官二代,显然已犯了忌讳,难得善终。可见在革命前夕,统治阶级内部充斥着矛盾——大树腐朽,不一定会倒,但朽木经人一推、自己一摇,则必倒无疑。纵观文学史,不乏象征意味十足的坍塌事件。宏大如游吟诗人口中的特洛伊城倾覆,诡异如爱伦·坡笔下的厄舍府倒塌,神秘如《微暗的火》投影出的没落国度新赞巴拉。坍塌是自然现象,更是社会规律,既要明晰外部环境,也要考虑内生变量。制度的覆灭不只是自然而然,而更是有意为之。在破与立之间,必有巨大的牺牲。坏女巫虽是神权和政权偷欢的产物,总归是出身贵胄,但她与军队斗、与法师斗,更与自我斗。艾芙芭力图消灭现存秩序,不吝毁灭出于现存秩序的自己,革的正是自己的命。她最后的暴动——在一桶水下浇得烟消云散——也是形式上的自我毁灭。

《绿野仙踪》初版封面、扉页、封底(The Wonderful Wizard of Oz by L. Frank Baum, illustrations by W. W. Denslow, Chicago: George M. Hill Company, 1900)

这样的艾芙芭是个不悔的理想主义者,因此不乏批判者认为这一版《坏女巫》过于简单,时而幼稚。的确,与讽喻《绿野仙踪》的修正主义小说《坏女巫》相比,音乐剧的改编大大简化了人物心理的复杂性。马奎尔笔下的艾芙芭因为久负恶名,也愤世疾俗起来。这告诉我们,在不正义的结构中存在本身即是一种不正义:即便你在反抗,也在无影无形之间吸收着你所反抗的不义。当然,艾芙芭的悲观也来源于童年创伤。譬如,她对父亲赠予娜瑟萝的那双宝石鞋耿耿于怀,这明显是一种早年缺失导致的强迫性神经症。百老汇“清理”了艾芙芭的人设,淡化了精神分析的维度,却打开了反思伦理的空间。这里的艾芙芭悲伤但不悲观,变坏但不变恶。剧本的措辞相当微妙:“好”即是“善”,而“坏”却有别于“恶”——即便是庆祝艾芙芭之死时,人民也有意无意地区分了wicked和evil。史语学界对wicked的词源尚无定论,但若与原始日耳曼语*wikkô(巫)相关,那么“坏”的属性便叠合进了“巫”的身份。一方面,这是恐巫猎巫的社会语言学现象;另一方面,既然“坏即是巫”,那么艾芙芭也是“坏亦有道”,自得其所了。这样潇洒自在的坏女巫,难道不是一种别样境界?

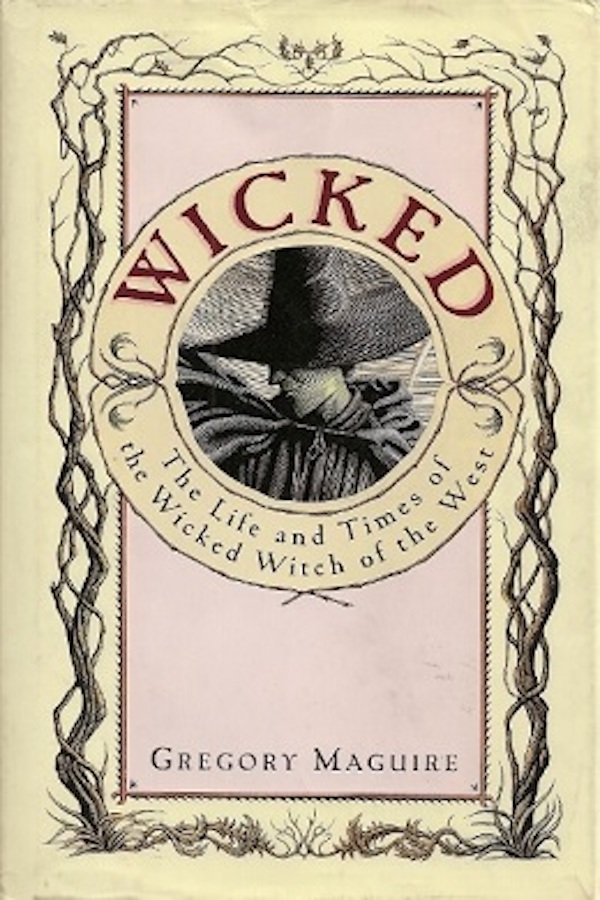

音乐剧《坏女巫》取材于马奎尔的原著(Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West by Gregory Maguire, with illustrations by Douglas Smith, New York: Regan Books, 1995),而这部作品又基于经典奇幻小说《绿野仙踪》。

作为一部奇幻音乐剧,《坏女巫》最受评论家称道的不是社会评论和政治心理,而是坚贞的友谊和不渝的爱情。但是不得不说,如果此剧人物的感情发展脱离于社会关系,便显得单薄乏味,甚至怪诞不经了。首先必须承认的是,施瓦茨音乐手法的细腻微妙补救了剧情的浮夸无聊,尤其是肤浅的‘女生寝室’友情线和庸俗的‘二女争夫’爱情线。作曲家用纯粹的音乐刻画出了纯粹的情感,一些闪光之处可圈可点。譬如,艾芙芭的音乐主题既烘托了《恶人无人悼念》的肃穆阴郁,也营造出了《只要你属于我》的绝美浪漫(作者注:这一主题取自施瓦茨受拉赫玛尼诺夫《升C小调前奏曲》启发,为1971年摇滚歌剧《圣女贞德幸存记》构思的和弦模进)。在树林中,艾芙芭与费耶罗逃离风波后喁喁言欢,从颇具小调风味的Cm六级和弦开始,逐渐转向降E大调,牵引着听众的情绪一扫阴霾,讴歌爱情。也同样是一串活泼的音符,既在入学时呈现出了二巫之间“第一次见面看你不太顺眼”的性格冲突,也暗藏在格琳达送给艾芙芭的黑帽之中,成为坏女巫的身份标识。待到艾芙芭鼓动格琳达参加革命时,两人在《违抗引力》中先是时即时离、你来我往,最终释放出一段三声部合唱:随着音阶下降,听众犹如聆听弥撒,步入了最后审判。这股近乎癫狂的音乐力量源于善恶二巫“道不同但相互为谋”的青春意气。

魔力十足的音乐麻痹了听众的神经,令我们察觉不出这些剧情的牵强。费耶罗目睹艾芙芭救治幼狮便移情别恋,两人碰碰手指便彼此倾心?此类叙事过于仓促,比《胡桃夹子和老鼠国王》中玛丽与胡桃夹子坠入爱河更令读者费解。但我们也因此发现,讨论高度浓缩、高度抽象的感情关系不能丢弃社会关系这一维度。最起码,这段莫名其妙的三角恋从“扫帚革命”的角度便能说得通。桀骜不驯的艾芙芭、善良迷人的格琳达、放荡不羁的费耶罗相互吸引,共同意识到了奥兹国危机将至。但格琳达偏好改良,而费耶罗却因为更加激进,终于脱下制服加入了武装暴动——费耶罗的个性注定他将与坏女巫同路而行。这种在战斗中形成的同志情谊超越了王子公主一见钟情的浅显设定。黄秋耘晚年回忆曾在危险时刻救过自己的姑娘时如此形容这种缘分:“要说是‘爱情’吧,恐怕算不上;要说是友谊吧,又和普通的、寻常的友谊不太一样,好像多了一点什么东西——革命的情谊,一种患难与共、信守不渝的革命情谊,这是人世间最值得珍贵的东西。”费耶罗本是个志存高远的纨绔子弟,因为追求绝对的善而永远成为稻草人,与嫉恶如仇的坏女巫离开了注定不能完美的奥兹世界。而以为二人已经牺牲的善女巫格琳达则孤独悲伤地留守人间,重建善恶秩序。

《魔法坏女巫》以善除恶始,以善除恶终,似一应具变,又似一成不变,既颠覆秩序,又延续秩序。置身正义场中审视奥兹魔境的善恶秩序,何能定乎内外、辨乎荣辱?我们不由发问:“古来尧孔与桀跖,善恶何补如今人?”又有谁人能臻“善亦懒为何况恶”之境?不论是金刚怒目还是菩萨低眉,模糊善恶、消灭伦理都是一种精神的奢侈。人即便流放他乡,也是政治的动物。奥兹魔境经历了一次意义重大的政变:格琳达打倒了反动派,粉碎了国师乱政,也延承了旧制度:她接替了“二人帮”成为新的“利维坦”。艾芙芭潜居幽冥之中,永远不得平反,而人民仍然愚顽,毫无美德可言。悲剧之后是更多的悲剧,正如忒拜城铲除俄狄浦斯的精神污染后又面临着伦理秩序的崩塌。格琳达知道前途凶险:“我们经历了一些可怖的时刻,未来也会有更多可怖的时刻。”那么阴云再次到来之时,奥兹人民必须要问:是否还有乘着七彩泡泡从天而降的神仙皇帝?是否能靠我们自己?

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司