- +1

读懂中国人的5个习惯,从自知之明走向文化自觉

是的,中国人有不少特殊习惯。

比如认为把水烧开更干净卫生,且能收到养生治病之功效;比如见到黄土地,就忍不住要栽培作物;再比如细节考究注重礼让,却也久被诟病的酒桌文化。

明代官员杨涟因不堪魏忠贤迫害,“每晨起多饮凉水,以求速死”。

明代官员杨涟因不堪魏忠贤迫害,“每晨起多饮凉水,以求速死”。中国人的很多习惯在外国人眼里都难以理解,我们却认为没什么特别。而今全球文化交流碰撞的机会越来越多,每个人都或多或少地受到本土文化和外来文化的冲击,相应地,习惯也会产生改变。

比如,国内越来越多的城市白领将日常饮料从茶换作咖啡;一些年轻人选择使用信用卡超前消费,而不再热衷于存钱买房;一些有留学欧美经历的家长会倡导孩子对长辈直呼其名,以示代际的民主与平等……

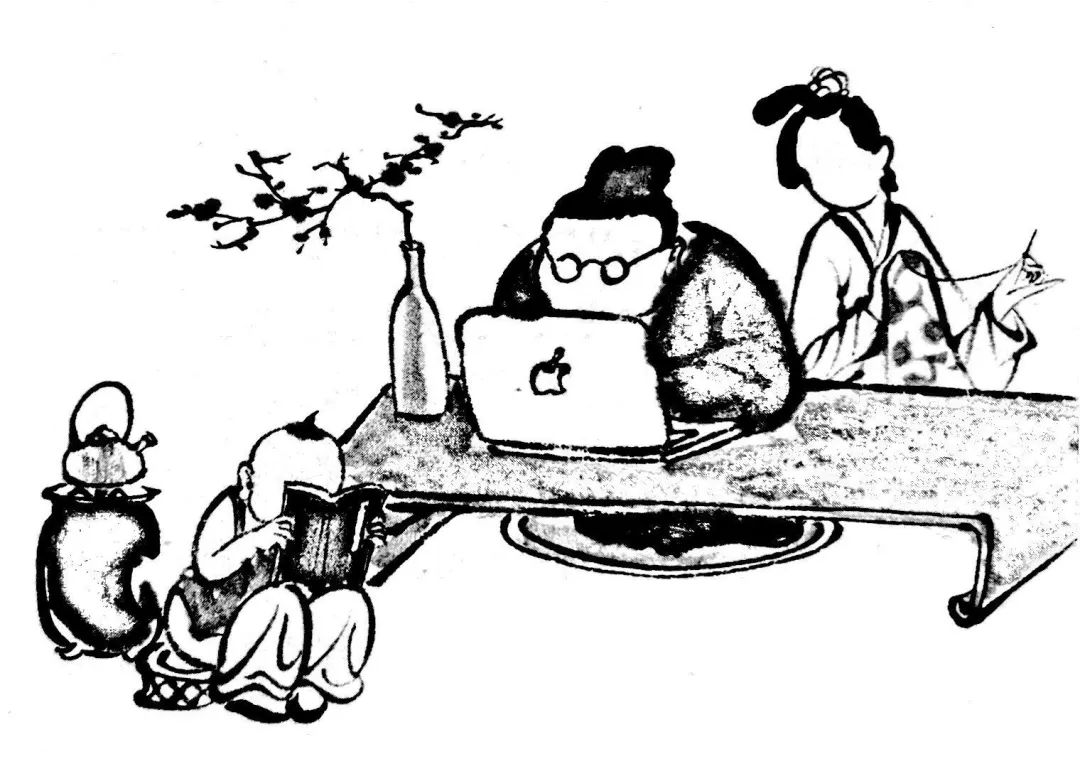

《中国人的习惯》一书中的插图

普通人对于很多习惯都习焉不察,其实生活习惯的变化反映的是社会文化的变迁。习惯作为整体文化的具身形式,是我们理解自己、理解自己面对的规则差异,也就是理解中国人的一个切口,其中一些能够反映文化模式的习惯尤其如此。北京大学的邱泽奇教授指出:“从习惯入手,的确是理解社会规则差异甚至冲突的有效切入点。”

为此,邱老师撰写了新作《中国人的习惯》,希望唤起我们的“自知之明”,并由此抵达文化自觉的境界,以期在加速发展的社会中、传统与现代的交叠中,自洽地生活。

那些习以为常的文化习惯,将我们与这片土地联系起来,让我们成为独特的文化群体。

在这本书中,邱老师指出,以内省为基底,中国人的思维习惯是推己及人的,社会习惯是和而不同的,生活习惯是择善而从的,工作习惯是勤勉好学的,休闲习惯是张弛有度的。

01

推己及人的思维习惯

说到习惯,思维习惯值得优先讨论。思维习惯在某种意义上甚至不是个人的,而是某个群体在长期的历史发展中形成的较为固定的元认知模式,也可以被理解为这个群体的文化特征。在中国文化中最能体现人性与习惯之间关系的,或许是个人走出自我去处理与他人关系的思维习惯。

心理学家认为照镜子是认识自己的第一步,这里认识的是身体的自我,而照见社会自我的镜子在他人那里。费孝通指出,中国人有一种“我看人看我”的思维习惯——把过誉的部分作为对自己的鼓励,在今后的日子里补足就是了——这是中国人的自省与体悟。

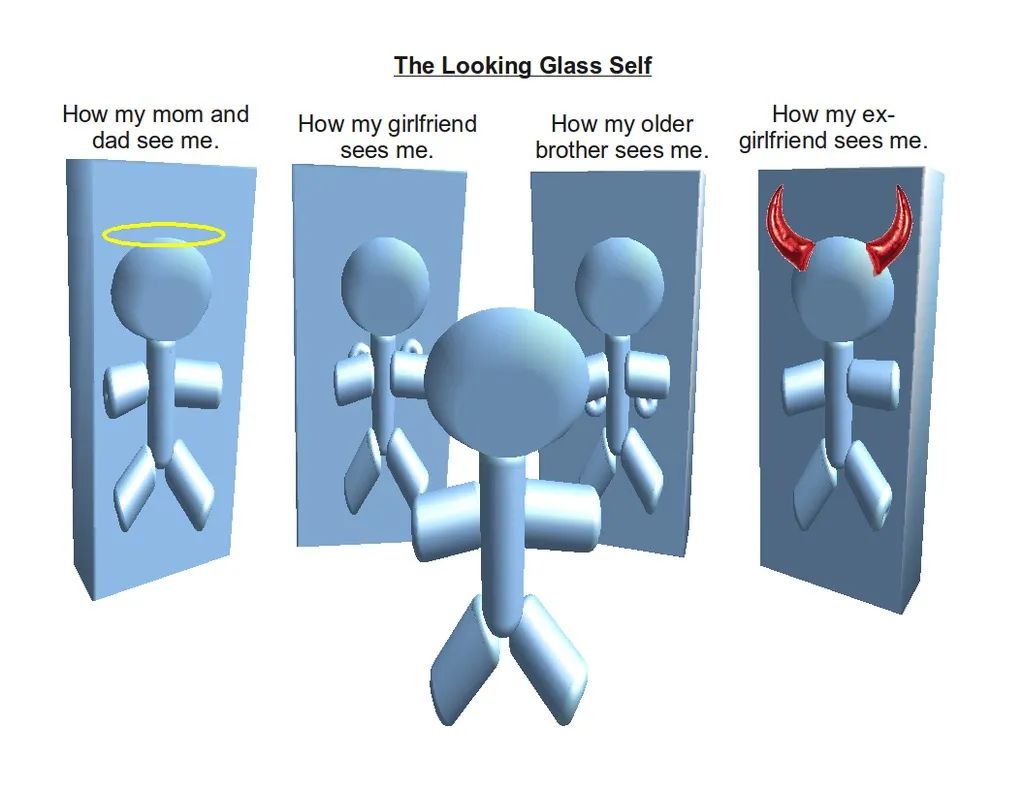

查尔斯·库利提出“镜中我”的概念

中国文化里的内省逻辑以自察为基本手段,通过改过、预防、提升来修身,并将内化的善转化为日常实践,在自处、家庭、邻里、朋友、同事、政务活动中予以贯彻。用当下语言说,中国文化主张自律。在自律中更主张培养随时自我检查的习惯,有过错后用自我批判进行补救。

既然我们会对他人对我们的态度和行为产生习惯性的反应,他人也会对我们对他们的态度和行为产生习惯性的反馈。在中国文化里,“我看人看我”和“人看我看人”其实是人己关系的一体两面。如果说前者是自己凭内省思维习惯可以控制的态度和行为,那么,后者便由不得自己控制,是他人对我们的反馈。我们怎么判断他人和社会对我们的态度及行为会产生怎样的反应呢?

孔子说:“夫仁者,己欲立而立人,已欲达而达人”,“己所不欲,勿施于人。在邦无怨,在家无怨”。在一个倡导为善的社会中,人们会用当下的场景来推演自己在未来场景(如他人对待自己的态度和行动)中可能产生的反应,从而决定自己应该如何行动。在社会学中,这被称为反思(身)性行动(reflexive action)。孔子为这类行动建立了两个标准:自己需要的,只有“立”或是“达”,才可以加诸他人和社会;自己不需要的,不可以加诸他人和社会。在后人的体悟和归纳中,这两条标准被称为处理人已关系的黄金准则,即“推己及人”。

02

和而不同的社会习惯

内省的思维习惯造就了中国人对他人与他人社会特征的期待。那就是,基于共同认同的目标,期待自己的努力获得平等对待,期待他人和社会也是内省的。我们可以想象一个场景,每个人身份不同、地位不同、职业不同,可每个人都持有相同的思维习惯——推己及人。人己之间、人与社会之间,都能相互尊敬、友好相处,氛围和睦。这便是中国文化里时常出现的修己安人、和而不同的社会场景。

直到当下,修己安人依然是中国社会的思维习惯的基础,也是追寻理想社会的起点。可是,我们不能不正视他人与自己的不同。每个人的出身不同、家庭不同、成长环境不同、接受的教育不同、进入的职业场所不同,对人和事物总会有不同的理解和不同的观点,也会有不同的行为方式,面对的利益也会不同,做出的选择也不相同,甚至连“三观”和人生理想都有不同,又如何修己以安人呢?孔子说:“君子和而不同,小人同而不和。”在中国文化里,我们是坦然面对不同的。孔子认为面对“不同”采取的态度正是区分君子和小人的标准。

铭记“和而不同”,经历几十年的思考和孕育,费孝通在晚年提出了对“和而不同”的当今阐释。费孝通问自己:这个世界,“这么多人,怎样能和平相处,各得其所,团结起来,充分发挥人类的潜力”?在人类社会迈向全球化的进程中,世界倒是多元一体了,可多和一之间还没有协调好,相互不理解,相互不容忍,于是他提出了“各美其美”。1989年,他参加“21世纪婴幼儿教育与发展国际会议”时进一步提出了“美人之美”;1990年,他在日本接受福冈亚洲文化奖时则进一步阐述了在面对不同之时如何做到“和”,做到“各美其美”和“美人之美”。

直到1996年他在《东方文明与二十一世纪和平》中完整地阐述了自己对人类社会多样性的观点——“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”。费孝通的四美句至少意味着在现代人的处世准则里,和而不同依然是一种追求。

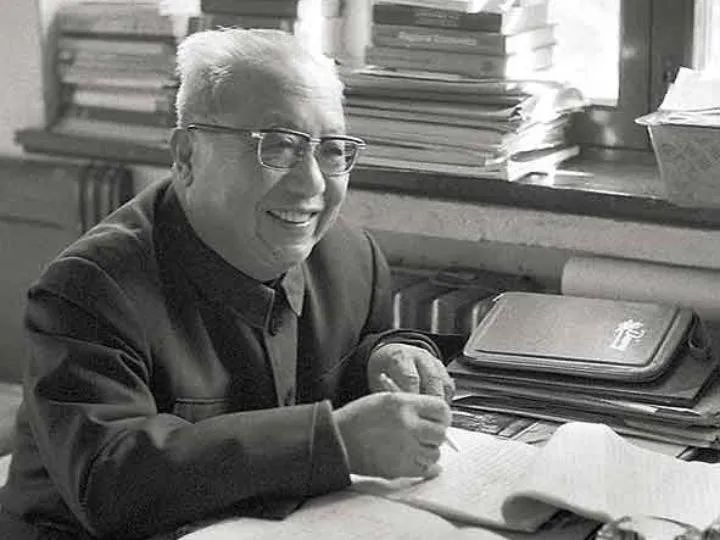

社会学家费孝通

在中国几千年的历史中,是否真正出现过和而不同的社会,如今已不得而知。我们知道的是,孔子的修己安人不只是他个人的想象。

他对礼崩乐坏发出的叹息正说明在中国文化的血脉里有一个共同理想,那就是和而不同的社会,也是中国人观察世界和理解世界的社会习惯。

03

择善而从的生活习惯

内省的生活习惯和期待他人同样内省的社会习惯,使内省成为中国人立足社会的不二法门,也内化为中国文化处理人己关系的基因符码。只是,人不可能总是处在冥想之中,人还要生活,还要实实在在、脚踏实地地过日子。在日常生活中,人们又如何内省?如何将推己及人的思维习惯与和而不同的社会习惯落实于生活的琐碎之中,中国文化的基因符码又如何呈现在人们的衣食住行之中呢?

除却“吾日三省吾身”,“宁俭勿奢”是另一项中国特有的“善”。在21世纪之前,中国始终是一个农业国,“勤俭持家”是社会古老的生活习惯。在一年一度的春节期间,村寨许许多多的房屋大门上的春联还会有“勤俭持家”的横批,或者把勤俭的意思蕴含在春联里。要是盖了新房,在祝贺的词句里也常能见到“勤俭持家”。与之对应,对奢侈的回避与勤俭自律几乎是中国人日常生活中的行为基因。

因为穷而塑造的俭可以被理解为一种被动的俭,富裕条件下的俭才是人们行为的自律,才是文化。“吾今日之俸,虽举家锦衣玉食,何患不能?顾人之常情,由俭入奢易,由奢入俭难。吾今日之俸岂能常有?”面对财富,由文化塑造的普遍认知告诉人们,当下的富有不意味着永远的富有。富有时,以不富有的平常作为参照,才是可以让家业长青的正常行为。也许富有真的只是偶尔出现的境况,谨慎对待富有,倡导勤俭才是千百年来中国人生活习惯养成的重要内容。

04

勤勉好学的工作习惯

对“将勤补拙”的信仰,让中国人在家训中把勤劳作为立家之本。诸葛亮的《诫子书》中有“非学无以广才,非志无以成学”。颜之推的《颜氏家训·勉学篇》强调:“自古明王圣帝,犹须勤学,况凡庶乎!”《朱子治家格言》开篇即言:“黎明即起,洒扫庭除,要内外整洁。既昏便息,关锁门户,必亲自检点。”又有曰:“祖宗虽远,祭祀不可不诚;子孙虽愚,经书不可不读。”宋代开始流行的蒙学读物更是把勤奋作为基本要求,如《神童诗》中有言,“少小须勤学,文章可立身。满朝朱紫贵,尽是读书人”。

无论是勤劳、勤学,还是勤政,从普通百姓到圣人君王,中国文化始终把“将勤补拙”作为解决自身“短板”的万应灵丹代代传承,勤也成为中国人对待工作的基本态度,进而形成了一系列相互关联的伦理准则。如传统社会在“贫”与“娼”之间,人们会选择笑贫不笑娼,对自食其力的人总是积极鼓励的。

《中国人的习惯》一书中的插图

“勤”只是补拙的手段和方法,目的还是修己,即改善自我修为,提高自己的社会经济地位。在人己关系的社会中,人们对自我修为、对自己社会经济地位的评价是以他人为参照的。那么,以谁为参照呢?孔子在《论语·里仁》中提供了答案,“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”。

人们的勤劳和勤奋何以要与贤德贤明相关联?一个直接的理解是,解决“勤”的方向问题。“勤”可以向善,也可以作恶。在一个崇尚向善的社会,崇尚致中和的社会,让“勤”沿着“贤”的方向,才是社会期待的。《大戴礼记·哀公问五义》引述孔子说法:“所谓贤人者,好恶与民同情,取舍与民同统,行中矩绳而不伤于本,言足法于天下而不害于其身,躬为匹夫而愿富,贵为诸侯而无财。如此则可谓贤人矣。”贤人不仅要德才兼备,还要作为平民时有发家致富志向,作为王侯将相时不积攒私财。成为这样的人,便是“勤”的方向。

05

张弛有度的休闲习惯

休闲是人生活的重要组成部分,尤其是在成年以后。个体的休闲生活,既反映了一个人生活的品味和格调,进而体现其社会经济地位,更是社会的传统和文化在个体身上的呈现。一个社会的休闲,则是一种文化的呈现,是一个社会的习惯。从修己安人入手,中国文化训练了中国人的一整套习惯,和生活与工作一样,休闲也是其中的一部分。中国人依靠现世的文化涵养,让即使是休闲和娱乐也处于中庸之道。

总体上看,中国人的玩乐大致可以分为三类:一类为文玩,如饮酒赋诗作画,游山玩水鼓瑟琴箫,饮食听曲品茶等;第二类为武玩,像骑马射箭,武术竞技,奔跑角力等;还有一类可称之为宠玩,如侍弄鸟兽虫鱼花木等。

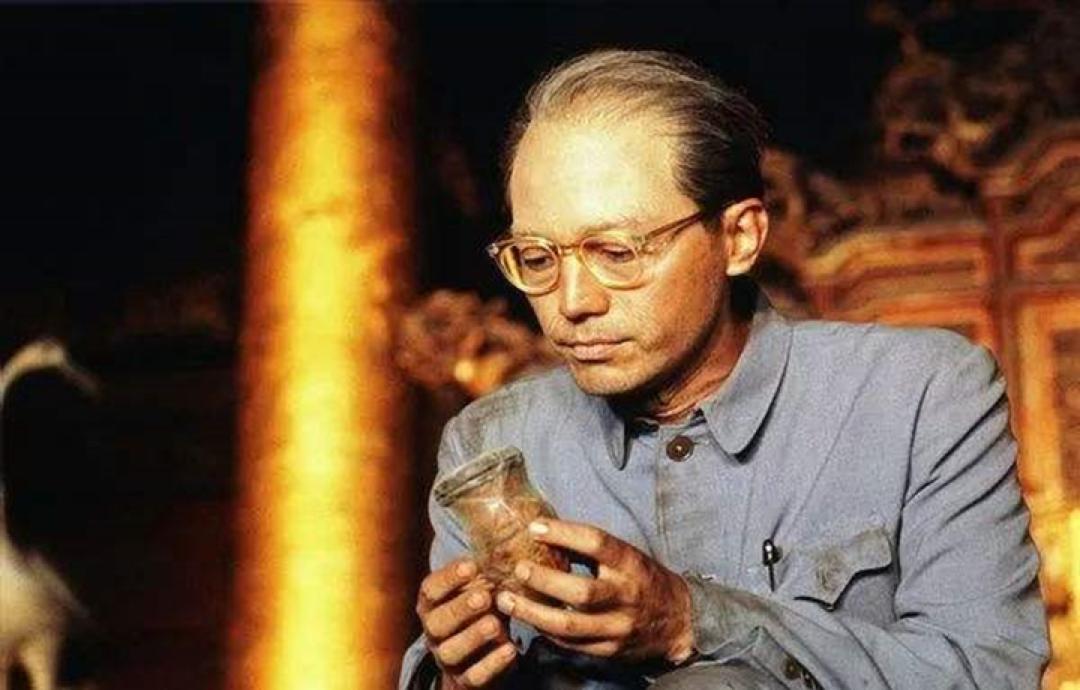

溥仪拿着儿时养蛐蛐的罐子(图片来自电影《末代皇帝溥仪》)

在中国文化滋润的社会生活场景里,一个人如果始终劳作不伺修养,会被称为傻呆;如果总是嬉闹不伺劳作,又会被称为好闲。不玩不行,玩过了也不行。那,到底该如何呢?每当此时,人们的脑子里都会出现“张弛有度”这个词。

其实,在中国文化中,从来都没有纯粹的生活和工作,也没有纯粹的娱乐。在生活劳作和休闲之间把握分寸,始终是中国文化倡导的休闲习惯。《道德经》有:“天之道,其犹张弓与!高者抑之,下者举之;有余者损之,不足者补之。天之道,损有余而补不足。人之道则不然,损不足以奉有余。孰能有余以奉天下?唯有道者。是以圣人为而不恃,功成而不处,其不欲见贤。”而孔子也曾以张弛论治国之道,儒道对张弛主张的异常一致构成了中国人对生活工作与休闲的基本态度,也就是中国文化的处世哲学:中庸之道。

藏修息游(《中国人的习惯》插图)

当时代的车轮驶入21世纪,娱乐早已成为影响许多国家的经济指标,是影响许多人生计的经济领域,服务于休闲的经济活动甚至成为一些国家和地区的支柱性产业。事实上,我们已经置身于一个娱乐和消费的时代。如果我们还能回顾自己父辈乃至祖辈的生活,特别是村寨等农牧业社会的生活,就会发现,现代生活与传统生活最大的差别在于把人们的时间一分为二:一部分为工作时间,一部分为休息时间。

“日出而作,日入而息。”在中国文化的智慧里,没有时间运转带来的压力感,也没有工作与闲暇时间分割带来的焦虑感,有的只是急缓松紧的节奏感,像是生命自然的分寸。

-End-

编辑:蕴霏、黄泓

观点资料来源:《中国人的习惯》

原标题:《读懂中国人的5个习惯,从自知之明走向文化自觉》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司