- +1

政府官员与乡间教师笔下的抗战见闻及其心灵体验

“人是历史的主体,人性是历史的内涵。了解活生生的‘人’,才较能掌握历史的真相;愈是贴近‘人性’的思考,才愈能体会历史的本质。”日记作为记录个人经历见闻与抒发个体情感的特殊载体,自然对研究历史上的人及其所处时代有着别样的价值。学界运用日记、笔记、回忆录等材料探讨民国史早有先例,就抗战史而言,则国民政府党政军要人日记乃是学者观照的重点,如罗敏利用蒋介石、徐永昌、王世杰等高层日记系统地分析了武汉会战前后蒋介石战略决策的变化。对于战时民众生活世界,过往成果多着眼于精英高层或官方视角下的社会样态与众生相,微观层面或底层的个案考察似有不足。本文所关注的两个历史人物陈克文、郝星久均系抗战亲历者,其日记为观察时人真切感受与所思所想提供了一个微观视角,借助这些记录可以管窥战争状态下个体生命在特定时空中的复杂心态。

本文之所以选择陈、郝二人作为分析对象,首先在于两人具有特殊性,即相对的“高层化”与“底层化”身份,其见闻所想既能反映普通人的生活样貌,亦能以一种书写者或超脱者的身份来思虑战争带来的诸多问题。陈克文时为行政院参事,属中层事务官,较国民政府党政军核心圈而言则是“局内的局外人”,但又比大多数在机关讨生活的小职员能够触及到底层公务员所不及的政治生态;郝星久系乡村高小教师,较之大学教授等精英知识分子则居于底层,有着大多中高层知识分子所不及的乡村体验,但相对乡村大众来说则又是受过教育的乡村精英。其次在于两人日记的详尽性和思想性,均详细记录了全面抗战初期各自在战争环境下的见闻及对所处圈子显现问题的思考。亦考虑到两人知识分子的个体属性,这种特殊标签使之除历经战争带来的“无差异”破坏与变化外,更增添了一丝读书人的忧思。最后,两人的战时心态更像是国家与社会窘境在其身上的逻辑演绎。

“无差别”的个体见闻

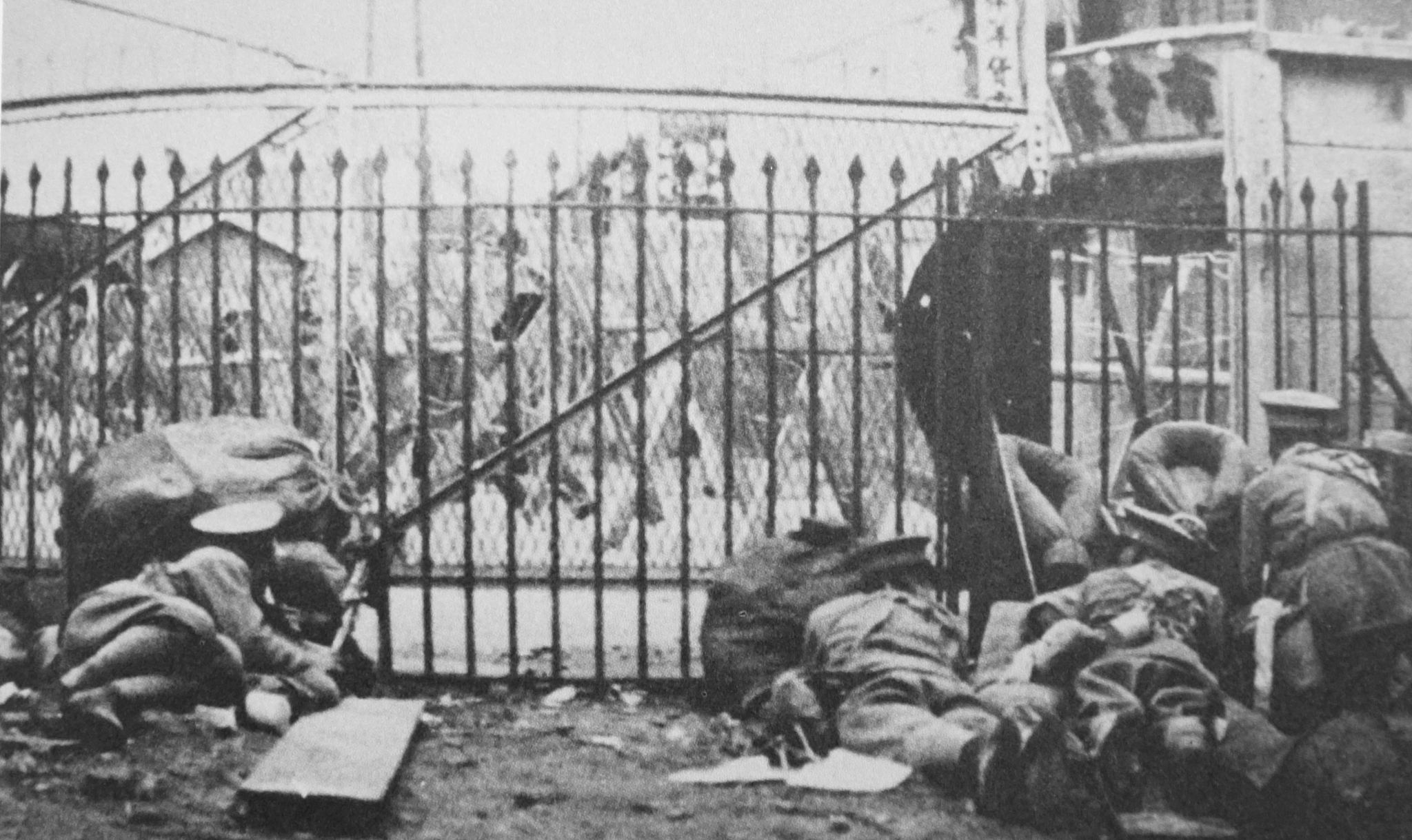

全面抗战初期,随着日军大举入侵,大半河山沦于敌手,民众生活顿时陷入混乱失序状态。死亡、轰炸、流离失所是人们每天要经历或即将经历的惯例;或者说,战区与临战区乃至大后方的民众心态不会存在多少差异或本质上的差异。

1937年11月日军攻陷上海,当地舆情颇能反映大众心理,即“这里的人们,绝大多数已失掉国家的保护。贫穷的虽幸留一条命,过了今天不知道明天;富有的也是忧惶苦闷,感到朝不保夕的威胁。在摩天高楼下辗转踌躇着面蒙菜色的难民,同时娱乐场所也在喘息着活动,歌台上交响着琴韵喉声,愁红惨绿的灯光下还跳跃着拥抱的男女。这些人,或者生命悬于俄顷,或者灵魂飞出躯外,其忧惶苦闷却是一致的。”伴随中日战事不断升级扩大,时人心态与日常生活均受极大影响,而日机空袭则是显著因素之一。南京沦陷之前,日机定期轰炸,听警报、躲空袭成为人们生活的一部分。陈克文作为最晚一批内迁的行政院官员,其在京办公与生活的日子可用苦闷与彷徨来形容。9月25日,日机数次空袭南京,陈的日记记载极其详尽:“今日则终日于紧张空气中,伏处地下室内。上午九时到政院未久,即闻警号,与朴生同避于国府地下室。该室藏在地下丈余深处,虽有换气设备,室狭人稠,空气极恶浊难耐,约两小时解除警报。但不久又发,时已归家,至下午二时始得午饭。饭后复发两次,至五时许,始无事。今日敌机总数,闻为九十余架,共分五次来袭,投弹二百余枚……中央通讯社、电灯厂、中央广播台,及政府机关数处均中弹,死伤不少。”这样跑空袭的场景对陈来说几乎是家常便饭。蒋介石对当天空袭亦有提及,谓:“本日敌机炸京五次,共有九十四架之数……敌以为反复轰炸可以逼我迁都或屈服,其实惟有增强我国之抵抗而已。”实际上,早在8月17至27日数日中陈就多次记下日机轰炸南京城给人们带来的忧惧感。如20日载,“昨日敌弹落考试院及中央大学,损失颇重。中大死女生二人,故群众恐惧心理大增……一闻警号有震颤不能成声者。”27日又载:回到家中发现所养之犬因炸弹轰隆声“惊恐不食者一日”,家里女工两人“战慄至无人色”。日机轰炸下超越身份阶层呈现出来的无差异的个体心灵颤动于此可见一斑。

日机狂轰滥炸遍及其所到之处,包括一些临战区乃至后方地区。1937年11月26日《申报》刊登南京、长沙、汉口、广州等多地遭日机空袭的消息,“今午(25日)十二时许,日机三架经萍乡向西北飞,有扰长沙市模样,我即放出警报,同时我机亦起飞迎击……至下午二时,警报始解除。”当时陈克文家人正在内迁家乡广西途中,陈阅报后得知长沙火车东站遇袭,十分担心家人处境。当陈由行政院返家见空无一人时悲从中来,即驱车前往城内繁华之地夫子庙一带,却是“欲求一便饭之所而不可得,沉沉如死墟”。日记背后的个体心灵可谓百感交集:与至亲至爱分离之苦无从释解;国家危如累卵之状萦绕其间难以调节。在日本侵略与频繁轰炸下,不分地域、阶层、职业与身份,时人对个人命运及家人安危的忧心是同样的。1938年,陈诚任武汉卫戍司令期间在给妻子谭祥信中颇有忠孝难全之感,“望母亲及妹均早复健康为祝。连日武昌被炸,损失甚大。省府仅委座所住及礼堂未毁坏,其余均炸得一塌糊涂。即委座坐车,亦被炸毁,幸委座无恙,其他自不去计及之。”

上海沦陷后,陈克文家里变数甚大。友人雷太太因工作关系离去,广播里一直播送的《保卫大上海》歌停播,前线失利消息屡屡传来。以前庭院草地上欢笑的画景不复存在,随处都是叹息声。当每日必经的听警报、跑空袭间或中断,留给人们的并不是短暂的快乐与喘息而是持续的痛苦。陈常叹“敌机虽不来,精神受压迫的苦处,要比敌机来时,更为利害。”这种心理看似矛盾,实则不难理解。一旦常态化生活脱轨,内心深处的无所适从则难以散去,更何况在日本侵华战争下的“伪安”时期,个体幻灭感与期待感的临界值只在毫厘之间。身处晋南乡间的郝星久在回村途中见到大批形色仓皇的男女老少,经打听方知两架飞机在高空盘旋多时却未投弹,吓得庙上男女老少没命乱跑,场面十分混乱。人群因逃亡发生踩踏事件,“有两个老年人被踏得七窍流血、性命危急!”

无论时任行政院参事的陈克文还是身在晋南乡村的教师郝星久,两者的经历见闻无不是战争下难以言说的众生相。太原失陷后,山西省府先迁临汾办公,继而又南迁,到1938年春,晋西南河津县业已陷入恐慌之中。紧张的空气波及每个角落,各家各户都在准备避难地方。郝从学校回村后看到大家“都带着一副愁容,不住地长吁短叹着!”

日本侵略带来的最直接后果之一就是大多数人失去家园成为难民。而且,战争来临时大多数人匆忙逃亡,随身只携很少衣物钱财,沿途还会遭遇匪盗滋扰,“逃亡路上难民的景象十分凄惨,经常一路忍饥挨饿,甚至沿街乞讨。老百姓剥掉沿路的榆树皮,把它们碾碎当食物吃;有的把新麦连根拔掉;在一些村子里,人们把花生壳捣碎来吃。路上可以看到难民们把观音土塞到嘴里,来填他们的肚子。有的难民长期没有食物,只能卖儿鬻女。由于日机狂轰烂[滥]炸,沿途缺少栖身之所,他们只能暂避于那些破庙内或断垣下,忍受饥饿、寒冷与疾病,许多人为此送了性命。”在逃难过程中显性伤害与内心煎熬一点一点地摧毁着每个人的心理防线,盛宣怀孙女盛佩玉就在笔记中记下日军占领上海后举家逃难情形:“我和孩子、保姆们分乘在两辆汽车里。车子不能开快,只见四面八方的车子、行人来来往往,也是车上堆满了箱笼器具,也那样的大包、小包。有掮的、挑的、背的,有老夫妇、有带着几个孩子的年轻妈妈,总之人心慌慌,携幼、扶老地逃命。”陈克文对于内部信息掌握与时局判断是普通百姓不及的,但这种先天优势并不能使之避免战时颠沛流离,亦无法消减内心阵痛。换言之,因日本侵华导致的流离失所不仅体现在显而易见的逃难,更有个体心灵失去平衡后的漂浮感。陈一路内迁的过程像一颗流亡心灵的苦难之旅,尽管他在1937年11月26日登船离京时对内迁所受待遇认可,“船位系外交部预定,英籍注册,安全舒适无比”,但从准备离京到正式离京这段时间是异常焦急的时期。这时离京时间未定,面对局势的继续恶化,并饱受家人内迁后的思念之苦,对陈刺激极大。独自面对空荡的房子颇为伤感,他在日记中写道:“想着行将分别的南京,想着前方苦战的将士,想着国家的前途,千忧百虑,说不出的焦急危惧……上午忙乱了整半日,回到家来,寂寞空虚几乎把我压死。说不出的痛苦,菜冷羹残,更一点也不能下咽。急急回院,途中所见也无非是仓皇逃难的情景,处处令人发愁。天又似乎故意与人添闷,整日阴沉绵雨。这凄凉愁闷的景况,是有生以来所未曾经历的。”身为政府中层事务官,在危急存亡之秋尚且如此,普通大众自不待言。

除侵略者施于个体外在与隐形的伤害外,战争环境下溃兵土匪横行、国军军纪涣散又为苦难者心灵增加了溢出边际的重压。武汉会战前夕,蒋介石鉴于国军纪律废弛、危害民众,曾手令侍从室第一处主任林蔚:“各战区之各军师风纪废弛,应令各级主管长官负责整饬,并对民众特别保护,如有所部欺压人民或擅取民物、擅入民房者,一经查明,必以其直接之主管长官纵容所部,并以其所部所犯之罪罪之。各战区长官部应多组军纪密察队,各军部应组织巡查队,严密巡查,而尤应注重偏僻之处为要。”土匪乱兵横行霸道对乡村教员郝星久更不陌生,其常常表达出对土匪及名目繁多的自卫队尤其是溃退川军的不满。在郝氏眼中,这些武装多是打着抗日旗号行盗匪之事,对四乡农村造成巨大破坏,甚至带动一大批乡间子弟加入其中形成不良社会风气。在抗战救国浪潮下,武装山头林立的现象就像民国军阀混战、派系林立情形在底层社会的演绎。郝在日记中对此现象有详细描述:“昨前看见所募新军,纯系浮浪子弟,若辈从戎之心,不过羡慕驻境队伍生活之逍遥、势力之威风——索肉要面,叱咤风云,胜似死鳖老百姓千万倍矣!像这一类的军队愈多,愈增社会之不安,抗敌救亡上信无裨益!但是,括目遍览,凡每部头领,无不汲汲在千方百计扩增自己队伍,发展自我势力。这种现象,很容易成将来‘群雄割据,各霸一方’的军阀局势。呜呼!前途茫茫,杀伐曷已?万民乐业的日子,不可期至!”郝所在村庄新任村长就因兵匪盘剥与抢夺惊惧而亡,郝在日记中唏嘘不已:“一个素日养尊处优之人,突被蛮不讲理的‘丘八’们吓喝恫叱,就带有几分悸症了。近今日川游各部征索饷糈,这位小心窄胸的一村之主,越发手忙脚乱起来,赶开消过几桩公事,已经劳瘁万分、面容憔悴了。不幸征[症]患三日,便‘鞠躬尽瘁,死而公务’了!”此外,有人在回忆日军占领临汾情形时亦谈及土匪为祸四乡情事:“邓曲村有一吴姓京客,系由北京告老还乡的商号掌柜,半生积蓄被土匪劫掠一空,惊吓忿恨之下当日死去。当时逃难之人,虽未受日寇烧杀,却受尽土匪之苦,城里逃难到许村的黄红斋一家人,被村中小偷盗去全部衣物和银元,无法维持生计,此类惨状甚多,举不胜举,可见逃难也逃不脱‘灾难’。”在日本侵略的特定背景下,这些形色各异的武装混战及其对民众的盘剥搜刮无异于将人们期待的救命稻草焚烧尽尽。

官员与教师的微观体验

日本侵华战争带给每个国人的痛苦毋庸赘言,不同群体、不同身份的人尽管所受伤害和苦难具体形式各异,但在本质上是无差别的。当我们重新审视这段历史,欲从宏大叙事中揭开身处其时其地人们内心深处的迷雾之时,大多数人是“失语”的。这不仅仅因为当时中国识字率低下、能读会写的人不多,更因在战火惊慌中很少会有人记录下一天的经历观感。相反,本文所论及的战争亲历者陈克文与郝星久却为后人留下弥足珍贵的心灵体验。

日本的全面入侵改变了国人日常生活轨迹。1937年之于陈克文可谓极其难过的年头,特别是卢沟桥事变对之震动很大,从这一事件前后的日记便可知之。尽管长期以来陈身处行政院,终日循环往复地做着常规工作,亦会抱怨并对政府内部诸多问题进行切中时弊的分析。但战争全面发生之后,其心态与前大不同。他在1937年最后一天日记中表述道:“醒后卧床上未起,念啤啤不置,前事历历在目,悲不可禁。一九三七年去矣,今年为我个人伤心之年,同时又为吾中华民族最不幸之年。此不幸之年去矣,一切可伤心可叹息之事,其亦随之以尽去乎……中央政府机构改革案,闻已决定,日间即发表……经此变动,似较前为简单合理矣。军委会各部之成立于今数月,才见成立,便告结束,人才金钱之耗费,不知多少。一事未做,反增许多无谓之纷扰,此亦抗战中一可慨之现象也。”大体而言,战争初期陈克文表露出来的情绪和内心想法极其复杂,既有在艰难且看不到希望的日子中个人的苦闷与彷徨,亦有在体察到国家弊病百出及同仁在战时醉生梦死、消极应事后而自身无能为力的伤感。

国民政府行政院随着战局变化一路西迁,陈则成为危局下的特殊“难民”。早在1937年11月20日政府正式发布内迁令前,行政院就紧锣密鼓地做迁移准备。值得注意的是,并不是所有机关和职员均迁川渝,而是“一部分中央机关工作和军政主要领导人暂时不能遽行迁渝,而先迁至武汉。”在国府办事机构内迁武汉后,陈是离京较晚的一批官员之一。当武汉战事吃紧、行政院内迁西南后,陈仍是留在武汉办公较晚内迁的官员之一。由南京至武汉再至重庆的这段时间,陈的生活可谓颠沛流离,此中寂寞与烦闷不难想见。作为官员,其生活待遇等方面自然远远高过居无定所的普通民众,但个人的战争体验与内心的苦痛不逊于大众,而且由于所处特殊职业及作为知识人的个体属性使之在战时的心态极不稳定;作为普通人,其常常因想念病逝的儿子啤啤痛哭流涕或每每从梦中惊醒,与妻子和母亲聚少离多而担心家人安危的心从未放下。学者型官员抑或知识分子身份,又使其在面对山河破碎、狼烟遍地的战争图景时潸然泪下,国家前途犹未可知而政府同仁载歌载舞或宴饮畅快的场景使之苦恼不已,他只能诉诸笔头以求些许安慰。

从另一层面言之,陈当时分管政府迁移之后职员人事安排工作,有机会以亲历者身份观察战争冲击下行政院内部甚至国民党内及整个国民政府的诸般问题。国民政府主要办公机构迁至武汉后,官场靡乱享乐之风流行,除漫天的“保卫大武汉”之类抗战标语,在公务员圈内尽是一片歌舞升平、及时行乐景象。面对这种不良风气,陈在日记中写道:“到汉公务员有挟伎跳舞者,政院昨下令禁止。蒋院长今日又通令申诫。昔读商女不知亡国恨之句,以为彼无智识之女子耳,不图身为公务员之智识分子竟亦有此怪象。闻长兴轮来汉时,船上满载党部及政府高级职员,途中外交部某司长夫妇即起而跳舞,并大唱‘妹妹我爱你’一曲,是非大伤心之事耶。”某日陈赴饭店拜访同事,看到的情形令其大为惊讶,并在当天日记里感慨:“至大东旅馆仲鸣等所预约之室内,彼间卑污龌龊之状令人头晕欲呕。仲鸣、正纲、柏生及汪先生底下几位秘书先生,均眷恋其间,亦一可叹,可深长思之现象也。”陈更将国民政府比作南渡杭州后的宋室,并以南宋毫无复袭之望借讽官场百态,表达对国家前途命运的担忧。

在1938年3月底召开的中国国民党临时全国代表大会上,蒋介石曾大谈国民党员、政府官员贪图享乐、意志消沉问题,强调“我们党员的缺点,就一般的说:实在是精神不够紧张,生活不够严格,一方面不能虚心以求自身和工作的进步,一方面不能刻苦踏实为民服务,实行主义,以取得民众的信仰,同时更不能像初期革命时代具有蓬勃热烈一往无前的朝气,和悲观勇往牺牲奋斗的精神,多数的党员,大概都是意志消沉,生活松懈,兴趣淡漠,工作懒散,而且也同一般流俗一样耽安逸,讲享受,甚而至于争权利,闹私见。”蒋氏身为当时的国家领袖,其论可谓能中肯綮。大会确定蒋为国民党总裁,并通过多项决议,以争取“抗战必胜”“建国必成”。但陈克文对政府究竟能否提质增效并解决业已存在的问题持怀疑态度,在与同事日常交谈中表露了这种情绪:“国民党从此恢复领袖制矣,国民党之精神能从此增进否乎?……国民党十年来之内部争斗,多由于领袖之未能确立,‘九一八’后党内斗争已较少。再经此次改革,领袖制已由事实之酝酿变而为法律之承认,多年杌楻,其将从此消灭乎?”私下与友人聚餐时又听说侦查党政人员违法行为的别动队“在旅馆里开了许多房间,叫妓赌钱,终夜的跳舞,正经事一概不管,只知捏造是非,淆混黑白。”深感“国民党靠这种人做下级干部,糟也不糟……”散席回家后忆及此情形又觉得“过于悲观,却有几分事实”,并“为此事想了许久,不能入睡。”

政府内部的顽疾牵动着陈的思绪,然机关工作的无聊则使之日渐消极。按陈的话说,便是“整日无事可做”。由出生至抗战时期,陈的半生由学而官,长期在宦海中浮沉让其看到官场内部种种恶习与国民政府的疲弱。纵观陈在抗战时期的日记不难发现,当知识人的情怀与现状发生抵牾时只能以译书和打麻雀牌方式度日,借以稍息内心压抑与紧张。尤在全面抗战爆发初期,陈的情绪几乎低落到极点。如果说战前他是切中时弊地分析问题并心怀期待,那么此时则处于一种无能为力、静默待死状态。正如其日记记述的那样:“细想起来,前后心境亦殊两样。从前那种傻忙傻干,抱著满腔热血,一似光明大路转眼即到,只知工作,不知辛苦,不知疲倦,只知乐观,没有失望的兴致,现在都不知落到何处去了。现在虽不一定悲观,却没有从前那种勇气了。自己的工作觉得失去了重大的意义,最少觉得大部分是无意义的。无聊的气息不断的透人心坎,不断的反省,不断的回忆。从前只有往前看的,现在却不觉一步一回头了。”战时个人生活的愁苦、国家命运的难料,以及作为知识分子对现存问题的忧思,使陈克文的战时体验具有悲凉之感。同为公务员的王子壮在1937年年终亦表达了因战火而流离的苦闷,“余优游南京者十载,初何曾计及今岁暮已在重庆繁荣滋长,首都今已在敌人炮火下化为灰烬矣。我前敌阵亡将士已数十万,人民饥寒死亡、颠沛流离……瞻念前途,尤感凄惶。”

与陈克文身处政府内部的战争体验相比,久居乡间谋食于教界的郝星久的心灵体验则反映了乡村社会多数人的战争观感。由于知识分子的属性,又使之心灵震动相较一般乡人更具弹性。1938年春日军侵入晋西南地区后,在现存郝星久国难日记开篇中就写下日军铁蹄践踏下的乡间情形:“人们如同听候将要受制裁的羔羊,村落好像没有门径出入的围城,道路恰似人迹罕见的幽谷,田野犹如北极圈里的险境,宇宙间一切的一切都和断绝了呼吸似的。只有时远时近的隆隆炮声,断断续续地在拨弄人们的心脏。有些人认为不打紧要了,军队上山去,日本也不来,我们过安然日子吧!所以还孳孳于业务的操作。大多数人都知道这种假太平是不能持久下去,因之现出异常的消极,每日除吃睡外,便是消遣。于是赌博风行一时,男妇不论,真是法律不能奈何,官吏不敢过问。”战争初期,郝所在乡村的恒常生活被打破,人们只能无可奈何地过着“伪安”生活,即“处于伪太平下的大众,正平心静气的为自私而劳动。隐约远空汪汪长鸣,登高远望,不是机影,猛听得连声轰轰,山摇地动,屋宇和人震颤不宁!”在长时期个人命运难料,随时可能被劫夺被杀害的种种威胁下,个体心态是极不安的,时间甚至在某种程度上成为暴力与杀戮的同谋者。此外,“长期生存在战争阴影下的广大人民慢慢形成一种对军队极度恐怖心理,往往一看到军人模样的人或大队人马就会条件反射地相率逃跑。”郝在日记中便记录了这种因害怕军队而惊恐慌乱的场景:“今日埋头于辘绳之间,午刻乘隙纳头便睡,酣梦中闻父亲入门呼曰:‘快走!快走!西坡二百余人退将下来!’我翻身跳起,只见家中人急急出奔,到巷里邻里尽逃,俄顷间又各归其所。此时,西方枪声断续可闻。据说:大炮、机关枪已响多时了。方才不知谁传了那么一句疯话,使全村震惊。当时,屋上村外都是人,探听张望……”从郝的记述中可以发现民众的失衡心态,但恐惧的背后亦有人们对军队的期盼,希冀能有军队来解救他们、来恢复失序的乡村生活。民众愈是恐慌愈对有可能改变这种局面的人和事有所期待,可事实完全相反,大众箪食壶浆以供的救国军、自卫队、川军在郝星久笔下尽是索肉要面、内部四分五裂且争权夺利的溃兵匪徒形象,这更加剧了天灾人祸下彷徨无助的百姓的苦难。

较之于乡村“伪安”状态下的大众生活场面,郝氏自身心境则是一种消极悲观却似有期望的混合体,正如其所说:“我生在自耕农家,却当了一名教员,最喜读书,但处于寇氛纷扰的乱世里,平生素志,不得如愿以偿!退居家中,虽能偷点功夫展卷握笔,究竟劳动时间占了全天十之八九,依然不能满足读书欲望。”教师本职工作无法开展带来的苦闷萦绕心头,而乡间教育事业的荒废使之颇为不安。因为,教育停顿意味着作为教员以培养学生从而达到改造社会、革新国家的理想无法实现,以至于1938年6月间河津教育有所恢复后在日记中仍感慨:“被‘暴风雨’打灭了的河津教育,今日才有一点复燃的希望了。原来本县各小学校,自三月五日无形中瓦解以后,除和井村利用偏僻的地利照常开学外,余皆师生不相见,众小朋友离散!每日在炮火声里逃性命,哪里顾得知识的授受呢?后来虽然大局上有了点胜利的把握,一般人的目光都集中在枪杆兵权上,谁肯注意一下已大破产的教育事业!所以一任那许许多多的‘民族萌芽’在自然发展中荒废着。”

日本侵略下乡村社会中反映出来的种种现实,诸如各股武装力量争权夺利侵扰乡间及长期存在且亟待解决的问题,亦是身为知识人的郝所关切的。对现状的观察和对国家社会问题的思索使之消沉并备受煎熬。1938年端午节,郝丝毫没有过节心思,其实大多数人亦无此愿,即便有既定仪式乃是在胆战心惊或无所适从中度过。其当天的日记这样记载:“今日是旧历端阳节,我家也循例吃黍角,喝雄黄酒,插艾叶,带荷包。妻妹于昨下午直忙了几小时,我因为国难当头,寇气未减,所以把衔荷包系裩祇的事不放在心上!今日见孩子喜夸自己的花身子,我觉得自己未免太悲观消极了。”因国难深重而寝食难安对知识分子来说并不罕见,但关键在于郝星久作为乡村小学教师,在乡村中见到的种种不良风气与亟待解决的问题,让其不得不将此链接到关系民族前途、社会改良的层面。空闲之余,郝行至关帝庙,见到大人小孩如市,“有的围棋,有的栽方,玩的玩,谈的谈……大好光阴,白白空过。”此时,一幅教师教育小孩与民众的画面在郝的头脑中呈现。他设想假使有民众教育之所,在农闲期间“做一番补习教育的工作,未尝不是一件好事!”或者由村长召集民众到学校里让村中知识分子担任教授,以达教育乡民、医治社会疾病的效果。在日记中,郝表示自己极愿尽此义务,但这些想法只能在其内心泛起涟漪。因为“今日从公诸君,既没有这样眼光,又怕费额外精神,利己事则重视,益人事则漠观,急私轻功,是现社会人的通病,岂仅吾村从公诸人而已!”由理想与现实的冲突而引发的心灵阵痛跃然纸上。

心灵深处的余音

陈克文与郝星久尽管所受教育程度有异,却具有相同的个体属性,两人身上都彰显出知识人的那种“忍不住的‘关怀’”。陈毕业于广东高等师范学校,后入政界;郝高小肄业,任职小学教员。读书人的特质在他们战时私人记录中充分显现。与其将二者归结为知识分子,毋宁说读书人是其共性。陈方正在忆及父亲时谈到:“父亲一生并无赫赫功勋和名声,但高风亮节,去就分明,无愧于时代洪流中有为有守之士。在他身上,我们可以见到中国历史上万千读书人的操守与抱负。”郝星久晚年在“教学做日记”补记中亦将自己日记定义为“幼稚的可笑的书生见解”。无论陈方正对父亲的“褒扬”还是郝星久晚年的“自嘲”,只要细究二人全面抗战初期所著日记,读书人定位不言而喻。

有论者在谈及近代中国读书人时称:“近代这个风云时代的构筑者很多,读书人是其中一个重要群体。由于曾为四民之首,本以澄清天下为己任,身处过渡时代的近代读书人,尽管社会定位和自定位都出现了变化,一面对新的时世感到困惑,又不能放弃自己的责任,始终在两难的窘境下徘徊、调适并继续努力。”全面抗战初期陈克文和郝星久的个体心境颇能将一般知识人的处境具象化,即处处所见皆问题,欲作为而无能为力,随众流却无法消解读书人以天下为己任的紧张,而最终结果是个体心态的两难与无尽的苦闷。这种内心苦闷与心理紧张感部分缘自个人在战时的种种“无差别”体验,然而更大程度上则是读书人个体属性带来的对家国命运的无限忧虑。若放大这种心灵震动,二人在不同圈层内所见到的战时景象隐约地预示着战后中国政治的走向。

战时陈克文看到日本侵略下国民政府具体运作的无力与竭蹶之状,行政院同仁享乐与不正之风让其意识到“亡党亡国”危机。陈与国民党要人谷正纲一次偶遇后的对话颇具深意,谷说:“我再也不愿谈党了!”陈则对国民党大为挞伐并在当天日记中记下自己的思考:“这一次战败,国民党恐怕再也不能抬头了:战争中始终看不见国民党的活动,其他各党各派却乘这中心势力削弱的时候,大事活跃。许多人仿佛都在说,国民党不成了,共产党快要起来了!战败的结果,丧权失地固不必说,内部的分裂冲突恐怕来得更加可怕。政府虽说是迁到重庆,事实上重要的人物,和重要的活动还在武汉。武汉不危险吗,能逗留多久呢,谁也不敢说。到处都是彷徨,到处一团糟。好比蚂蚁窝子破,纷扰忙乱,无以复加。从前宋室南渡,明末播迁,当亦不过如是!”此种因首都陷落、家园毁坏、个体流离、国家存续造成的忧虑在谭道平回忆中亦可见之:“沦陷以后的南京,是不可设想的,每在和人会谈中间,提到了南京,我便会呈现出像感受一种多方的人马一时间驰聘地闯入的复杂心理,旧恨新痛,交织地袭来,使我难以忍受。总之,我是没有一刻忘怀了首都,过去的回忆,不能解松我胸前的甲胄。”尽管谭没有表达出自己对国民党政府的不满,但身披战袍时见到的却是数不清的政府、军队之变态状,这本身就是一种无声抗议。同样,蒋梦麟一面向父亲表示“中国将在火光血海中获得新生”,但当与父亲别离时却认为自己从此可能再无机会与父亲相见了。这种悲观不仅仅因日本侵略带来的苦难,更像是蒋长期任职教育界的深刻反思。

郝星久经历了战火下乡间教育的停摆,大多时间只能从事农作,和大多数人一样过着“伪安”生活,在彷徨期盼中度日。但内化的读书人符号使郝在这种望不到尽头的日子中仍思索着社会改良、教育改革、国家前途等问题。郝虽有“中国一切事务之墨守成法拘于迷信,于此可见”的见识,但日本侵略下个体与国家前途未定,又使之不得不发出“在今寇患炽盛之时,抗日高于一切,等把日本帝国主义打倒之后,再来谈民主的改良吧”的感慨。此外,乡间民众各种内斗、政府官员压榨盘剥、各派抗日力量相互倾轧情形,都无形之中加重作为读书人的郝星久的心理负担。值得一提的是,郝多次提及乡间民众对八路军印象颇佳,而对中央军与其他各色武装唏嘘不已。

陈克文与郝星久身处不同地区,职业和圈子各异,但作为读书人对家国命运的考量是一致的,种种忧思显示的是知识人对国家深沉的爱。尽管此种爱在纷乱的时局下趋于隐幽,且以揭示诸般问题形式呈现,但从未远离笔端。不应忽视的是,个体心灵在战时的挣扎,实则是国家与社会在战时竭蹶之态的微观刻画。从陈与郝战时心路历程来看,国民党政府的“弱势独裁”并非后人的“污名化”。此外,政府内部与乡村底层社会观察到的派系政治的影子同样挥之不去。正如有论者指出:“在国民党统治时期,政治的特点就是派系活动的普遍化,特别是国民党的派系活动,影响着民国政治全局的发展。”国民党政权既无法解决政府、党内的政治弊病,亦不能深入底层乡村进行根本性变革,这充分说明其政治与社会整合是无力的,以至于造成杜赞奇所言的“国家政权内卷化”现象。

结语

日本侵略对中国社会造成多方面影响,民众恒常生活业被打破,个体在战争环境下的处境难以言喻。全面抗战初期,陈克文、郝星久两人日记反映了此时中国社会样态和大众心态。两者不同的身份和不同的职业为观察战争之初民众日常生活与剖析时人心态提供了差异化视角,即中层官员视角和乡村教师视角,然而相同的读书人属性又使之在个体命运难料与国家前途未知之时心态相像。陈与郝在不同圈层的战争体验更像是两颗无所归依的“跳动心灵”,在相同历史维度上的相遇,并共同发出国将何往的声音。

作为战争亲历者,他们既具有“在场化”的个体苦闷彷徨,又饱含作为书写者“超脱化”的家国情怀,这则使其内心紧张与冲突较他人尤甚。考究两人在全面抗战初期的心路历程,其中隐含的个体与国家之间的互动非常彰显。也就是说,个体心灵的失序与震动即国家与社会的动荡与脱轨,漂浮而无归属的心灵则象征着国家与时代的飘零无所属。这种空洞感与疏离感长期存在,只不过因日本侵略重浮水面,并引发身处其中之个体的阵痛。当抗战呼声高涨之时,心灵的震动暂时转入长期的适应性“隐痛”。但归根结底种种存在的问题并未得到解决,亦未被遗忘,只是暂时搁置。随着战争胜利结束,无数压抑的心灵再次发出强烈余音,而民国历史亦在这样的迁移中发生了转折。至于个体心灵在“隐痛”期如何调适与“潜伏”,则似乎只能从亲历者的私人记录中去觅寻。

(本文首发于《日本侵华南京大屠杀研究》2022年第2期,原题《政府官员与乡间教师笔下的抗战见闻及其心灵体验——以全面抗战初期陈克文和郝星久日记为例》,作者岳谦厚系南京大学中华民国史研究中心暨历史学院教授,曾桂系南京大学历史学院硕士研究生。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司