- +1

杨立华:“努力本身就是一种天赋”

原创 杨立华教授讲庄子 活字文化

一转眼就到了开学季。看到校园里一派朝气蓬勃的景象,已经踏上社会的上班族颇有些五味杂陈。其中有过来人的感慨,也有对校园里独特的自由气息的怀念。

一个人年轻时候邂逅的人往往会影响其终身。对于北京大学哲学系杨立华教授来说,正是庄子改变了他的一生,使他走出了“无法忍受的穷极无聊、懈怠和迷茫”。

年初,杨立华教授在B站开设了《北大杨立华讲庄子哲学》课程。在当下,他希望和年轻人重新聊聊庄子。在他看来,疫情+互联网已经是一个客观的处境,每个人都在适应新的教学模式。而如今的生活形态,或许为我们提供了一个反思的机会,“让我们意识到,哪些是必要的,哪些是多余的。”杨立华教授形容大环境是“季节性”的,过去30年,春夏的季节已经结束了,要准备过秋冬了。接下来要面对的问题,我们具不具备与之抗衡的精神强度?

今天,活字君与书友们分享杨立华教授谈《庄子》中“命”的概念,内容节选自活字文化出品的课程《北大杨立华讲庄子哲学》。

“命”的概念

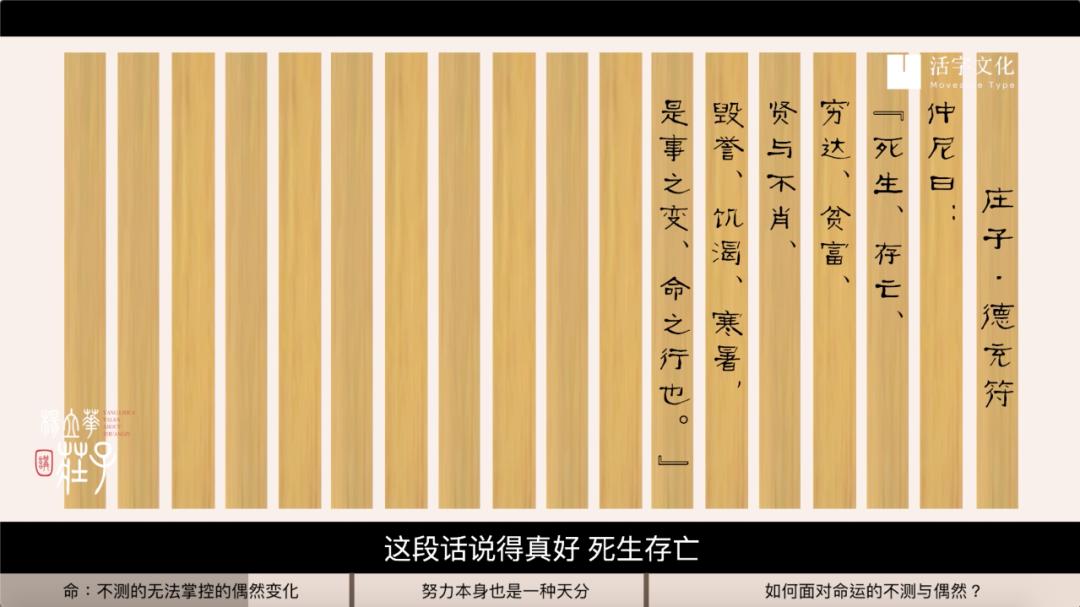

“命”这个概念,在《庄子》的哲学体系当中到底在讲什么东西?哲学含义到底是什么?在《德充符》“鲁哀公问于仲尼”章里,已经有“命”这个概念的正面阐发:

死生、存亡、穷达、贫富、贤与不肖、毁誉、饥渴、寒暑,是事之变、命之行也。

这段论述说得很好,“命”这个概念的外延也在这段论述里得到了明确的界定。“死生、存亡”,人怎么活才能活得更久一点呢?如果这个世界有一种确定无疑、能够让我们保持健康的路,我们为什么不去那么活呢?

“穷达、贫富”,一个人能否实现自我?一个人能够支配和掌控的物质财富多还是少,这个答案真的有确定性吗?

甚至“贤与不肖”,一个人是有德还是无德,难道不也有偶然性吗?你不觉得努力本身就是一种天分吗?一个人能努力到什么程度,真的是天分。有的人看起来智商并不高,但是他的禀赋来了,就有一股绝不服输的百折不回的精神气质。久而久之,你会发现他所达到的高度,达到的境界是很多聪明的人都达不到的。

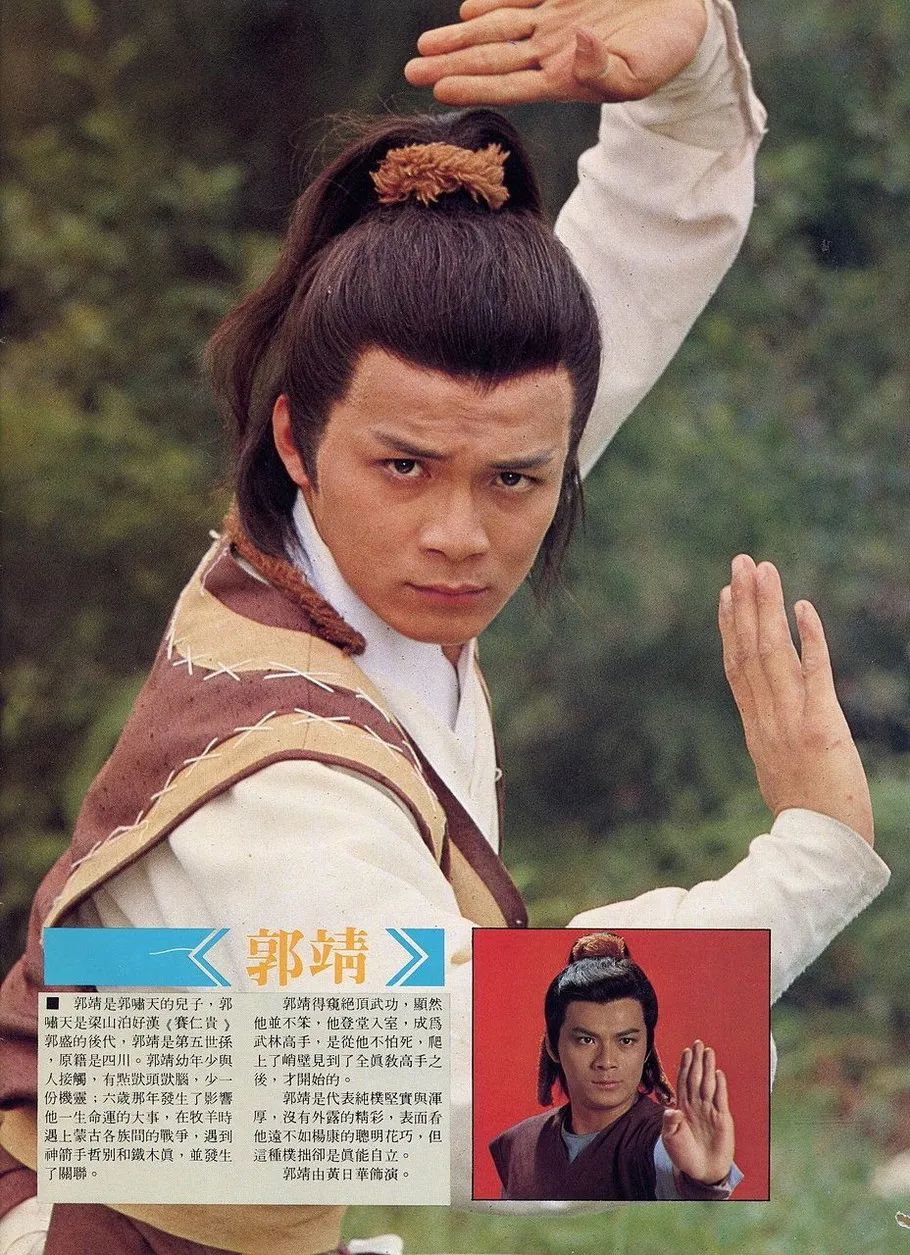

《射雕英雄传》(1983)剧照

一个典型是《射雕英雄传》里的郭靖,你看他笨到那个样子,但是境界却达到了那么高的高度,为什么?他有一种人们容易忽视的禀赋,就是执着。极顽强的毅力。

至于“毁”和“誉”,在小的时候我妈就跟我讲过,“有不虞之誉,有求全之毁。”何谓“求全之毁”?你做得再好,再完美,照样有人骂你。而当你没有什么了不起的表现,却莫名其妙地得到大家的赞扬,这难道不是一种偶然吗?当然,遇到这种情况,稍微有点聪明的人,内心中应该有一个词,叫“惶恐”。所以这些都是你无法掌控的部分。

如何面对命运的不测与偶然?

当然,对于“命”的概念最集中的表达是在《大宗师》的最后一章:

子舆与子桑友,而霖雨十日。子舆曰:“子桑殆病矣!”裹饭而往食之。至子桑之门,则若歌若哭,鼓琴,曰:“父邪!母邪!天乎!人乎!”有不任其声,而趋举其诗焉。子舆入,曰:“子之歌诗,何故若是?”曰:“吾思夫使我至此极者,而弗得也。父母岂欲吾贫哉?天无私覆,地无私载,天地岂私贫我哉?求其为之者而不得也。然而至此极者,命也夫!

子舆跟子桑是好朋友。霖雨十日子舆就说,子桑估计麻烦了。于是就裹粮而往食之,他在大门口就听见子桑若歌若歌。子舆就问子桑,你歌诗怎么能到这个程度?子桑就说了一番话。他说,我在想,使我处于这样绝境的到底是什么?我为什么物质匮乏能匮乏到这种程度?难道是父母愿意让我这样吗?难道是天地愿意让我这样吗?“天无私覆,地无私载”,天地对任何个体都没有格外的偏爱,也没有格外的憎恶,为什么会让我这样子呢?“天地岂私贫我哉?”偏偏让我物质匮乏到这种程度吗?“求其为之者而不得也。然而至此极者,命也夫!”这句的“极”是穷的意思,是末路的意思。

那么,命是什么?就是无法掌控的,更不能主宰和掌控和支配的,无法被主体化的,客体性当中最强的、最坚硬的方面,不测的变化。

所以,面对整体上隐身于彻底的晦暗中的不可奈何,唯有“知其不可奈何而安之若命”。将“安之若命”理解为消极的随顺,理解为衰朽者不可救药的油滑,是对庄子哲学精神的根本背离。“事之变,命之行”既不可测知,即使想要随顺又从何随顺起呢?“安之”其实只是置之度外、不为所动而已。在不测的变化中始终保持对自体之一的醒觉以及由此而来的自足和自主,使一切表面的被动任受都贯注着狷介的刚强自守。有觉性的个体存有始终有对其自身同一倾向的觉知,并以此为基础持续地自我设定——庄子所说的“吾之”。尽管在实存的层面,这一自我设定的边界并不确定,但有了明确的内外的限隔,也就有了自身同一的范围。试图在被设定为“自”或“我”的范围内维持其自体之一,也就有了“说生而恶死”的倾向。然而在无尽的变化中,有限的个体自我设定的自体之一的范围终归是无法维持的。自我设定的基础在于以自身为对象的自知,而自知的根基又恰恰是作为根本知的不知之知。自我设定的自体之一的消解——死,从根本上讲是自知向不知之知的返归。在这个意义上,死从来都不是外在的,而就在生的根基处。“死生存亡之一体”,就内蕴在自身同一倾向的自我觉知当中。

原标题:《杨立华:“努力本身就是一种天赋”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司