- +1

前卫派摄影师:现代性和“新女性”

原创 Emma Lewis 影艺家

© Florence Henri

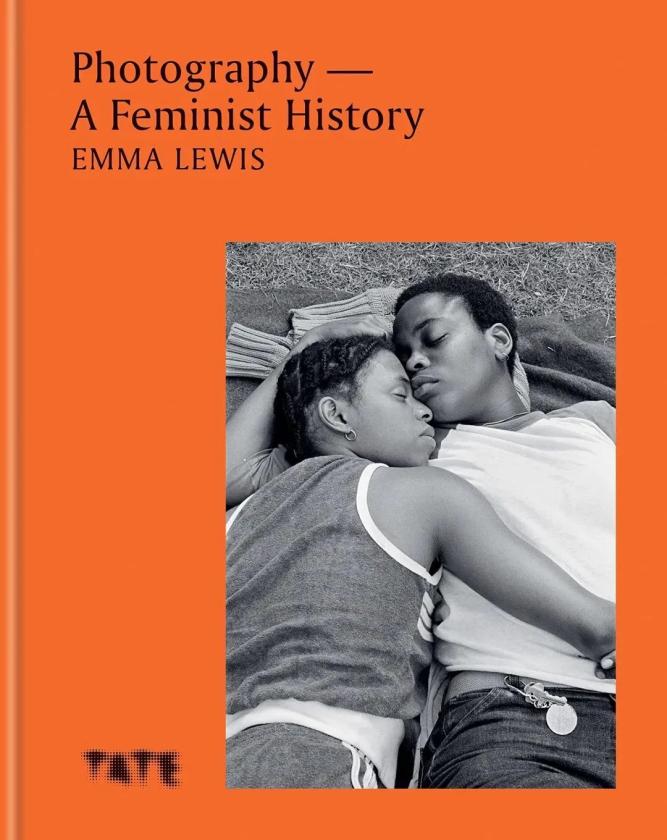

《摄影,一部女性主义的历史》(Photography: A Feminist History)于今年出版,讲述了19世纪至今的女性摄影师的历史,涉及了时尚摄影、战地摄影、社会运动、自拍等类型,而女性摄影师均在每一类型中发挥了重要作用。

作者埃玛·刘易斯(Emma Lewis)探索了世界各地的女性主义运动和社会对性别的态度如何塑造了那些成为摄影师的人,她们的故事如何随着时间的推移而被书写和重写。

我们已经译完此书,本次推送第二章。

文 | 埃玛·刘易斯

译 | 田淑媛

在两次世界大战之间,电力、汽车、收音机以及工业流水线数量的激增使都市生活的样貌和感受发生了转变。城市景观变得更加坚硬光滑,生活的速度似乎变得更快了,并且,由于照相制版技术的进步以及印刷媒体中广告收入的增加,带插图的报刊蓬勃发展。大量女性杂志开始进入市场,已经存在的女性杂志的销量也在飙升。例如,到了1922年,《女士之家杂志》(Ladies’Home Journal)的销量超过两百万,其广告收入超过两千八百万美元。

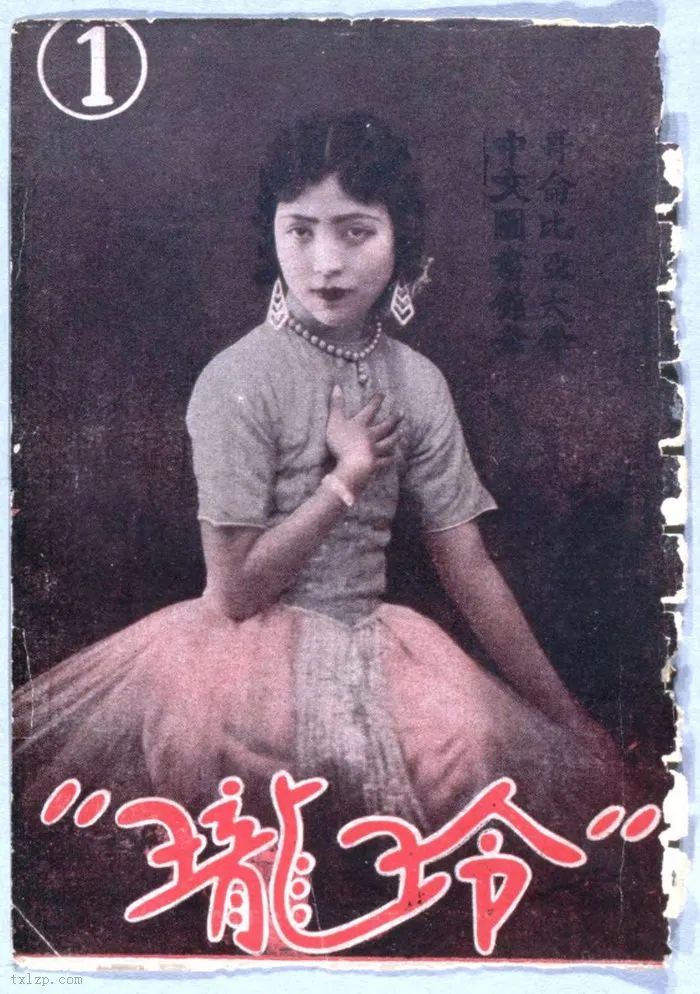

《玲珑》杂志

新女性

从巴黎的《你的美丽》(Votre Beauté)到中国的《玲珑》,再到南非的《班图女孩》(Bantu Girl)副刊,这些杂志以“新女性”或“现代女孩”的形式宣传了一种充满活力且前所未有的女性形象。正如艺术世家琳达·诺克琳(Linda Nochlin)所描述的那样,时尚、独立——以及因此带来的不小的威胁——她摆脱了传统的理想,包括“性和性别是明确既定的观念”。然而,对于大多数女性来说,这个世界性的人物永远只是一个愿望。在世界很多地区,第一次世界大战促使女性进入了工业劳动大军。尽管这一变化为妇女权利的改革提供了支撑作用,但我们也能看到,随着“一战”的结束,女性又被鼓励回到“原本属于她们”的地方并生儿育女。

在传统角色的推拉和社会变迁之间,女性摄影师占据了一个有趣的位置。随着越来越多的艺术院校向她们开放,广告和带插图的报刊为她们创造了新的竞争机会,摄影逐渐成为一个可行的职业选择。尽管她们仍然需要扮演根深蒂固的性别角色,但这个受过良好教育的、行动自如的、专业的群体是少数能体现现代女性理念的群体之一,她们的形象有助于推动这一理念的推广。

格里特·斯特恩,《7号梦境:“她会成为谁?”》,布宜诺斯艾利斯,1949年

新视觉

摄影也在经历着某种身份的转变。随着摄影图像越来越多地出现在日常生活中,公众对他们所消费的图像也变得越来越敏感。反过来,摄影师们开始重新思考他们的媒介如何能更好地反映现代生活的经验。对于一些人来说,例如那些与德国新客观主义运动或美国F64小组有关的人,这意味着拥抱了照相机精确清晰捕捉对象的能力;“没有技巧,没有回避:事物本身的清晰呈现,”无论那个“事物”是一株植物,一座铁塔,还是女性胸部的轮廓。如今,配备了更快的相机和更清晰的镜头,他们觉得没有必要像前几代那样模仿绘画的柔和。

© László Moholy-Nagy

其他人同样致力于探索所有独特的摄影,但他们的方法不那么严肃,更倾向于实验。受前卫电影和科学图像(如 X 射线和显微摄影)的启发,摄影师们使用各种技术以新的方式“看”他们的主题。其中包括仰视图和鸟瞰图,摄影蒙太奇和物影摄影(无需摄像头,将物体直接放在感光纸上,并将其直接暴露在光线下拍摄的图像)。在德国的包豪斯设计学校,露西娅·莫霍利(Lucia Moholy)和拉兹洛·莫霍利-纳吉(László Moholy-Nagy)在所谓“新视觉”(New Vision)的旗帜下推广了这些想法。从劳尔·阿尔宾·吉尔洛(Laure Albin Guillot)的开创性显微标本照片,到热尔曼·克鲁尔(Germaine Krull)的城市几何动态视图,再到弗洛伦斯·亨利(Florence Henri)在个人作品和广告委托中定义的实验性的镜子构图,“新视觉”定义了现代摄影美学。

© Imogen Cunningham

在大多数情况下,人们需要努力寻找前卫女摄影师想要突出女性性别的证据——这就要仔细看看她们的男性同行是怎么做的了。据说,伊莫金·坎宁安(Imogen Cunningham)的作品具有“女性的能量”, 艾恩·比尔曼(Aenne Biermann)的作品具有“温柔的触感”,而朵拉·玛尔(Dora Maar)的的头发颜色甚至值得评论,她被描述为“一个深褐色的形象猎手,[拥有]男人的坦率和女人的好奇心。”同样地,尽管包豪斯声称欢迎“任何拥有良好声誉的人,无论年龄或性别,”并且“不区分强势性别和温和性别,”但它也提高了女性的入学费用,并将她们排除在大多数课程之外。即便是在这些进步的圈子里,性别平等看起来也很像男性在自己地盘将女性作为客人进行招待一样。在这种环境下,一个人的作品要想被认真对待,最好就不要强调这个人的性别:正因为如此,“女艺术家”这个标签对很多人来说是一种侮辱。

© Hannah Höch

碎片

在两次世界大战期间的摄影中,女性正面处理性别和性行为的一个领域是摄影蒙太奇。在这一代前卫艺术家用来传达现代生活经验的所有技巧中,这是最适合政治评论的,或者是最具讽刺意味的。达达主义者通过摄影蒙太奇来讽刺战争的荒唐;在俄国革命及其余波中工作的艺术家们利用它来推广社会主义意识形态;相比之下,超现实主义者以挑衅的方式将图像组合在一起以反映潜意识的活动。在这些背景下工作的女性们,如达达主义者汉娜·霍克(Hannah Höch)以及接受过包豪斯训练的玛丽安·布兰德(Marianne Brandt),运用这种技术剖析了新女性的概念。通过仅部分描绘女性身体——体操运动员的躯干、模特穿着长筒袜的腿、母亲怀抱婴儿的手臂——她们提请人们注意到女性“应该”拥有多重属性,如健康、有生产力的公民、性对象和养育者。

摄影蒙太奇作为女性主义批评的工具存在于艺术家的作品中,例如,包豪斯校友格蕾特·斯特恩(Grete Stern)在20世纪40年代末制作了一系列讽刺女性的梦想被限定的性别角色所扼杀的拼贴画。20年后,正如女性主义理论家们将碎片化的概念与如何划分女性的角色和时间联系起来,摄影蒙太奇技术再次成为了那些通过女性解放运动而结盟的艺术家的重要工具。

热尔曼·克鲁尔,《无题金属》,1928年

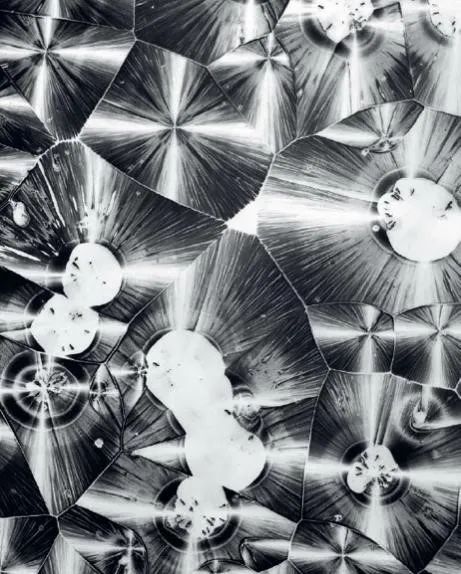

劳尔·阿尔宾·吉尔洛,《显微摄影》,1930年

遗产

我们很难夸大现代主义摄影的技术、哲学和运动在两次世界大战之间的持久影响。对“摄影”的关注——相机能做什么以及暗室化学的巨大可能性——是彻底的,它为后辈们的工作奠定了基础,即便没有影响到其全部事业,但也为大部分工作搭建了框架。芭芭拉·卡丝丁(Barbara Kasten,曾师从包豪斯的一位前任老师)以及她的后辈艾琳·昆兰(Eileen Quinlan)就是两位受到这一框架影响的当代艺术家,她们对于摄影过程的基本原理(光线、阴影、肌理和表面)的关注可以追溯到这些现代主义的起源。

© Barbara Kasten

从某种程度上说,这一遗产的力量是由于各种运动的跨国主义精神。思想不仅通过书籍和国际巡回展览传播,还通过艺术家的流动传播,这些艺术家要么被吸引到知识中心,要么因为政治、经济或兼而有之而被迫搬迁。然而,令人遗憾的是,现代主义女性的遗产显然没有她们的男性同龄人那么活跃。

现代主义女艺术家之所以被“忽视”,有时是因为,在一个伟大宣言写作的年代,女性很少书写她们参与的运动的声明或历史。这种推论在某种程度上讲可能是正确的,但它也错误地将被忽视的责任推到了她们身上。我们还必须注意到艺术史以及媒体的乏味趋势,即它们在承认女艺术家的工作时总是忘记已有的关键努力。例如与达达主义和超现实主义有关的女性的作品。20世纪70年代,几位著名的艺术史学者对她们进行了研究,出版了她们之前被发现的作品,并为其策划了展览。然而到了2010年代,关于这些艺术家的新闻报道坚持称他们“被忽视”,或将她们与更有名的伴侣联系在一起。

这种情况不仅告诉了我们什么是女艺术家们所忧虑的“耸人听闻的报道”——如今吸引观众注意力的是她们的生活和工作;而且提醒我们,近一个世纪前,报纸和杂志在塑造“现代女性”的生活和机会方面发挥着相应的作用,如今,它们在塑造女艺术家成就的流行叙事方面仍然发挥着巨大的影响力。

安妮·比尔曼 (Aenne BIERMANN)

1898-1933

生于德国戈赫

生活和工作于德国格拉

第一次世界大战之后,德国的艺术家和作家们开始青睐于冷静、不带感情色彩地描述世界,这种方法创造了“新客观主义”。安妮·比尔曼的作品为这种现实主义在艺术中的意义提供了一种全新的诠释。奥托·迪克斯(Otto Dix)和乔治·格罗斯(George Grosz)等画家则对城市生活提出了怪诞讽刺的观点,而比尔曼的作品直截了当,清晰而敏感。《杂志》(The Magazine)于1931年写道:“在她灵巧的双手下,备受喜爱的新客观主义中的恐怖色彩荡然无存。”

当然,这是性别语言。比尔曼不仅是一位在新客观主义旗帜下强调清晰和精准的摄影师——卡尔·布洛斯菲尔德(Karl Blossfeldt)、阿尔伯特·伦格-帕茨奇(Albert Renger-Patzsch)以及奥古斯特·桑德也做过同样的事,但似乎没有人谈及他们作品中的“温柔的触感”。不过,这种表述方式也体现出了比尔曼很多作品所具有的轻松和温暖,尤其是那些以她孩子和朋友为拍摄对象的照片。

在第一个孩子出生后,比尔曼自学了拍摄和印制照片。她还是一位业余的矿物学者,1926年,她的地质学家朋友鲁道夫·亨特(Rudolf Hunt)委托她拍摄矿物质的精确照片以说明他的工作,这改变了比尔曼的拍摄方向。很快,她开始以同样清晰明了的风格捕捉各种各样的主题。

在艺术评论家弗朗茨·罗(Franz Roh)的支持下,比尔曼很快便成为了首屈一指的新客观主义摄影师。1929年,她参加了多个大型巡回展览;次年,弗朗茨·罗出版了《60张照片:安妮·比尔曼》(60 Fotos: Aenne Biermann)。人们往往认为,该书中选择的照片揭示了比尔曼对待拍摄主题的平等态度:从一只粗糙的龙虾爪到一张幼童的脸,所有一切都以同样的紧张和专注来拍摄,仿佛她想要抓住事物的本质。比尔曼的幽默少有人提及:例如,一个鸡蛋在平底锅里嘶嘶作响的图片和一个光彩夺目的男人的肖像呈对页排放;两幅作品的名字都叫《煎蛋》。1933年,比尔曼死于肝病,年仅35岁,一些朋友认为这是她一次次彻夜在暗房工作所致。当她的犹太家庭逃离纳粹德国时,她的许多照片和底片丢失了。

伊莫金·坎宁安(Imogen CUNNINGHAM)

1883-1976

生于美国俄勒冈州的波特兰市

生活和工作于美国华盛顿州的西雅图市,以及加利福尼亚州的旧金山市

1917年,当伊莫金·坎宁安关闭了她生意兴隆的人像摄影工作室,离开西雅图来到旧金山时,她已名声在外。1906年的一幅裸体自拍像是坎宁安最早的作品之一,该作品由于是由女性拍摄而成,在当时打破了传统。1915年,一家当地报纸刊登了她的另一幅裸体人像摄影,这次的模特是她当时的丈夫罗伊·帕特里奇(Roi Partridge),照片拍摄于瑞尼尔山国家公园,这令坎宁安再次陷入丑闻。搬到旧金山也标志着她摄影实践的决定性转变——从人像摄影和画意摄影的“美术性”(fine art)变得更加轮廓鲜明且更加精确。

在旧金山,坎宁安结识了一个新的湾区摄影师小组。小组中的人并非完全是陌生人,坎宁安曾在1915年与摄影师爱德华·韦斯顿一起参展,但直到20世纪20年代他们才成为朋友。随后又有其他人加入这一小组,最终形成了一个松散的十一人小组。他们称自己为F64小组,F64是当时大画幅相机中可用的最小光圈设置,最小的光圈可以精确地拍摄场景或主体。

总之,F64小组以一种特定于相机功能的视角,将摄影媒介带向了一个不同的方向。他们的一个观念是,在没有人为影响带来的主观性的情况下,展现相机中的内容,这种方式被他们称为“纯粹”或“直接”摄影。

通过坎宁安选择性的凝视,芦荟尖尖的叶子可以变得锋利而有质感;或者像《三角形》这幅作品中那样(这里以坎宁安所希望的尺寸呈现,以强调人体形态的抽象性),近距离拍摄的裸体可以被解读为几何图形。

坎宁安在《摄影作为一种女性的职业》(Photography as a Profession for Women,1913)一文中指出:“摄影是……一种男女享有平等权利的手艺或行业。”然而,母亲这一身份的要求意味着,她几年来的实践都与家庭密切相连(她在花园里拍摄了许多植物的照片)。尽管如此,她还是成为了韦斯顿挑选的代表美国参加有影响力的“电影与摄影”(Film und Foto)展览的四位艺术家之一,也是唯一的一位女性。该展览于1929年首次在斯图加特举办,随后逐渐成为了摄影先锋派的典型代表。

汉娜·霍克(Hannah HÖCH)

1889-1978

生于德国哥达

生活和工作于德国柏林,以及荷兰海牙

1916年的一个喧闹的夜晚,达达主义在苏黎世伏尔泰酒馆诞生,艺术家和作家聚集在这里,谴责战争和现代社会的资产阶级价值观。汉娜·霍克通过她的搭档,奥地利艺术家拉乌尔·豪斯曼(Raoul Hausmann)参与了柏林达达,但她很快便凭借《用达达菜刀切除德国最后的魏玛啤酒肚文化纪元》(Cut with the Kitchen Knife Dada through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch of Germany,1919-1920)等摄影蒙太奇脱颖而出。在这幅巨大的作品中,马克思和列宁的面孔与工业机械、大规模抗议活动以及跳舞女性身体碎片的图像一起争夺着画面空间——这是魏玛共和国生活的寓言。

《用达达菜刀切除德国最后的魏玛啤酒肚文化纪元》在1920年的第一届国际达达主义展览中展出,尽管乔治·格罗斯(George Grosz)和约翰·哈特菲尔德(John Heartfield)两位艺术家极力排挤霍克,但她的摄影蒙太奇、雕塑以及“达达娃娃”都被展在显眼的位置。他们倾向于让少数与达达主义有关的女性处于边缘位置,并且据说对霍克的商业生涯很势利(她接受过应用艺术训练,靠设计女性杂志随刊附赠的缝纫图案书籍谋生)。

霍克对主流媒体内部的了解非但没有阻碍她的发展,反而使她对于女性身体商品化,以及女性本应扮演的矛盾角色问题的社会评论变得更加尖锐。名义上说,她们的生活正在改善:在德国,她们拥有了投票权,1919年的魏玛宪法规定女性在教育、公务员任命、结婚和薪酬方面与男性平等。然而,根深蒂固的性别角色意味着很少有女性感受到真正的变化。

自1926年起,霍克与荷兰诗人玛蒂尔达·蒂尔·布鲁格曼(Mathilda "Til" Brugman)的关系促使她的作品发生了转变。此前,她从主流媒体宣传的异性恋“典型”中汲取灵感,现在她也从女同性恋的书籍和杂志中寻找素材。爱情(以及爱情纠纷)的主题经久不衰;同时她也对当代关于种族的讨论感兴趣,她在《民族志博物馆》(Ethnographic Museum,1924-1934)系列作品中首次探讨了种族问题。

在第三帝国统治下,霍克缔结了一段短暂的婚姻,这段婚姻持续到了第二次世界大战期间,她的作品也变得更加抽象。结婚和改变作品风格都是避免盖世太保审查的必要措施,当时盖世太保已经把她视为“文化布尔什维克”。直到20世纪60年代,在波普艺术和方兴未艾的第二波女权主义的背景下,霍克才得到了应有的认可。

朵拉·玛尔(Dora MAAR)

1907-1997

生于法国巴黎

生活和工作于法国巴黎和梅内尔伯

20世纪30年代对于朵拉·玛尔而言是多产的十年。1932年,当她在巴黎最进步的艺术学校追随时尚摄影师哈里·奥西普·梅森(Harry Ossip Meerson)学习摄影并顺利毕业后,她与电影布景设计师皮埃尔·凯弗(PierreKéfer)一起开设了一家工作室。与凯弗合作一段时间后,自1935年起,玛尔开始独立工作,她为香奈儿、夏帕瑞丽、太阳琥珀等品牌拍摄广告,为很多新兴的女性杂志拍摄社论专题,从而声名鹊起。消费市场在不断增长,在一个渴望通过令人兴奋的图像吸引注意力的行业中,玛尔戏剧化的灯光及其创造性的构图脱颖而出。这幅作品将蜘蛛网的图像叠加在了她的艺术家朋友努什·艾露德(Nusch Eluard)的脸上,据说是为了给面霜做广告。

避开工作室的魅力不谈,欧洲正在经历一个世纪以来最严重的经济萧条。法国正处于近代最不稳定的政治时期之一。受到了不断发展的社会纪实摄影领域的启发后,在她的左翼倾向的指导下,玛尔前往巴黎郊区,以及伦敦、巴塞罗那和布拉瓦海岸,在这些地方她拍摄了社会上最弱势的群体。她的左翼政治倾向也使她与诗人安德烈·布勒东和保罗·艾吕雅(Paul Eluard)相熟,她与他们一起抗议欧洲极右势力的崛起。

超现实主义运动是一场受到精神分析启发,呼吁知识和社会革命的运动,布勒东和艾吕雅是这场运动的领军人物。超现实主义者对玛尔给予了高度评价。玛尔拍摄的不同寻常的街头照片与他们对偶然相遇的兴趣相吻合,而她在摄影蒙太奇中探索的主题——性爱、睡眠、眼睛和大海——则道出了他们对解放潜意识的痴迷。《乌布神父》(Père Ubu,1936),一张犰狳幼崽的特写,成为了这场运动的标志。到了20世纪30年代末,玛尔获得了独一无二的荣誉,成为唯一一位参加了六场超现实主义主要国际展的摄影师。20世纪30年代中期,在与超现实主义者们一起参加展览的同时,玛尔重拾了最初的喜好:绘画。尽管她的绘画作品在20世纪50年代之后便很少展出,但她余生一直致力于绘画创作。直到八十多岁的时候,玛尔才重返暗房,制作抽象照片,这些照片让人想起了在她早期职业生涯中看到的建构并解构图像的相同意图。

蒂娜·莫多蒂(Tina MODOTTI)

1896-1942

生于意大利乌迪内

生活和工作于美国加利福尼亚州、墨西哥城、俄罗斯莫斯科,以及西班牙

在墨西哥革命(1910-1920)之后的重建岁月中,艺术家和知识分子被政治热情和充满活力的艺术景象所吸引,从国外来到了墨西哥。其中包括17岁跟随父亲前往美国的蒂娜·莫多蒂,以及她的搭档——美国摄影师爱德华·韦斯顿。

与韦斯顿、亨利·卡蒂埃-布列松及保罗·斯特兰德等当时在墨西哥的其他摄影师不同,莫多蒂并不满足于以一个超然的局外人的视角来记录这个国家。相反,她动员大家支持社会主义事业。《举着旗帜的女人》(Woman with Flag, 1928),静物照片《子弹带、玉米、镰刀》(Bandolier, corn, sickle,1927),以及《工人运动》(Worker’s Parade, 1926)——这是一张俯拍的街景照片,人群看起来像是一堆凹凸不平的草帽——这些作品都是她运用象征手法和图案来表现当地劳动人民生活的代表。她的照片被刊登在共产党报纸上,反映了后革命时期的政治和文化问题。莫多蒂写道:“摄影,正是因为它只能在当下产生……成为最令人满意的从方方面面记录客观生活的媒介。”

1930年,莫多蒂与共产主义结盟,被墨西哥政府驱逐出境。在柏林、莫斯科和巴黎逗留了一段时间后,她于1936年定居西班牙。她的传记作家蒂齐亚·阿金特里(Letizia Argenteri)认为,理解莫多蒂在西班牙内战期间对共和事业的贡献并不容易,不仅因为她使用化名,而且因为战争史“似乎患有选择性的性别失忆症”。不过,我们确实知道,莫多蒂成为了国际红色援助墨西哥分会的主要组织者,这是一个救济组织,并且成为了无政府主义杂志《乌姆布拉尔》(Umbral)的记者。她还加入了第五军团,担任护士和军官,学习如何射击手枪和发射手榴弹。1939年,莫多蒂用假身份回到了墨西哥。1942年,她突然去世,再也没有恢复摄影工作。

露西娅·莫霍利(Lucia MOHOLY)

1894-1989

生于捷克布拉格

生活和工作于德国德绍和柏林、英国伦敦,以及瑞士苏黎世

在露西娅·莫霍利为她当时的丈夫拉兹洛·莫霍利-纳吉(László Moholy-Nagy)拍摄的照片中,莫霍利-纳吉伸向照相机的手被虚化了,因此他位于背景中的脸清晰可见。这不仅是一个说明相机如何压缩深度的例子,或许也是一个象征性的例子——他的姿势不屑一顾,在把露西娅·莫霍利推开的同时把自己拉进焦点。

莫霍利和莫霍利-纳吉的合作时间正好是他1923年至1928年在包豪斯学院担任课程负责人的时候。在那里,莫霍利负责记录学校里的生活,并与莫霍利-纳吉合作拍摄实验照片,以及撰写《生产-复制》(Production-Reproduction, 1922)和《绘画、摄影、电影》(Painting, Photography, Film, 1927)等文章。他们共同倡导摄影角度和实验性的暗室技术,以此提供一种截然不同的世界观:即所谓的“新视觉”,这种世界观将包豪斯置于前卫摄影的中心位置。

1933年,莫霍利被迫逃离德国,留下了大约600张底片,包豪斯后来在未经同意或未注明出处的情况下复制了这些底片。由于无法获得在芝加哥新包豪斯学院教书的签证,她最终在伦敦定居,她在那里以一名人像摄影师的身份重新开启了成功的事业,并成为特殊图书馆和信息局协会战时微电影项目的负责人。后来,她为联合国教科文组织拍摄了中东的遗迹。1939年,莫霍利撰写了最早的摄影史研究著作《摄影100年:1839—1939》(100 Years of Photography 1839-1939),销量超过四万册。

20世纪50年代,在法律的介入下,莫霍利终于找回了一些她的底片。这段经历促使她写就了《莫霍利-纳吉,随笔》(Moholy-Nagy, Marginal Notes,1972)在透露他们夫妇真实的工作关系时,她说,是她冲洗了他们一起拍摄的照片,她拥有出版行业的背景,且德语能力更强,“负责为(他们的)文章措辞和编辑”。“这么多年来,我们一直对合作的程度和方式保持沉默,”她写道,“朋友和同事又该如何认识到我们的具体情况呢?”

瓦尔瓦拉·斯捷潘诺娃 Varvara STEPANOVA

1894-1958

生于立陶宛考纳斯

生活和工作于俄罗斯莫斯科

所有人都说,瓦尔瓦拉·斯捷潘诺娃之所以拥有令人羡慕的创造力,似乎是被剧烈的的社会变革中的各种可能性所激发的。在俄国革命(1917—1923)动荡的政治环境中,她成了构成主义的先驱人物,构成主义运动的特点是认为艺术应该用于重建社会。她主张“艺术家兼构成者”(artist-constructor)的理念,创作了视觉诗歌和商业图形,设计服装、舞台布景以及大规模生产的纺织品。

斯捷潘诺娃坚信艺术可以成为社会进步的工具,这让她发明了蒙太奇技术——这是一种向大多数是文盲的群体传播信息的有力方式。她的作品《摄影蒙太奇》(Photomontage)发行于1928年,该书描述了这位20世纪艺术家的“迫切”问题,即如何“传达外部世界的现象”。她解释道,在一个新兴的工业文化中,相机提供了一个机会,让人们摆脱“不完美的绘画方法”,转而使用一种更好地满足精确复制需求的媒介。通过使用照片,摄影蒙太奇实现了一种绘画永远无法做到的与现实的关系,将现实以意想不到的方式排列,以不同的比例复制,并将它们与平面印刷相结合,为动态传播信息提供了巨大的潜力,成了苏联完美的宣传工具。

合作是构成主义的一项重要原则,通过与丈夫——艺术家亚历山大·罗德琴科、摄影师、编辑和排字工人合作,斯捷潘诺娃用摄影蒙太奇创作了大量海报。她和罗德琴科还设计了写真集,并为《建设中的苏联》(USSR in Construction)等期刊设计了版面,《建设中的苏联》是一份具有里程碑意义的以其对折页、设计细节,以及向西方(该期刊在英国和法国发行)宣传社会主义事业的摄影的实验性使用而闻名。20世纪20年代末30年代初,摄影蒙太奇塑造俄国构成主义的关键,如作品《准备好了!》(Be Ready! 1934)以及和这幅作品一样出名的《第一个五年计划成果》(1932),后者赞扬了斯大林的农业和工业现代化的计划。

婉靼·乌尔兹 Wanda WULZ

1903-1984

出生、生活和工作于意大利的里雅斯特

在《lo+Gatto》(1932)中,婉靼·乌尔兹把她的脸和她的猫穆辛纳的脸叠加在一起,这是与未来主义相关的最具代表性的摄影作品之一,未来主义运动最初对摄影和女性都充满了矛盾的态度。

未来主义由诗人菲利波·托马索·马里内蒂于1909年发起,它呼吁艺术家和作家摆脱意大利令人窒息的古典传统,推崇工业、技术和现代生活的速度。马里内蒂的宣言宣称,他致力于“美化战争”和其他“值得为之牺牲的美好理念”,以及“对女性的蔑视”。

诗人瓦伦丁·德·圣波因特(Valentine de Saint Point)的《未来主义女性宣言》(Manifesto of Futurist Woman, 1912)(回应马里内蒂)作出了激烈的反击。“将人类分为男性和女性是荒谬的。它只由女性气质和男性气质组成”她还认为,当时社会需要的是男性的“兽性”品质。然而,重要的是,这种品质可以以圣女贞德的形式表现出来:“好斗的女性比男性更凶猛。”马里内蒂很快改变了主意:他说,不是所有的女性都有问题,只有荡妇和处女有问题——她们会让男人分心。

到了20世纪30年代,未来主义进入了一段不同的时期。摄影曾经被视为未来主义者强调的运动性的对立面,如今也有了自己的未来主义宣言,由马里内蒂和名为加图(Gato)的艺术家共同书写。1930年的《未来主义摄影宣言》(Manifesto of Futurist Photography)提倡非理性、反现实的图像,这是对乌尔兹吹响的号角,当时伍尔兹正与姐姐马里恩一起经营着她已故父亲的摄影工作室。她们的档案展现出了年轻的她们在镜头前表现得十分有趣。不拍摄正式人像时,她们经常穿着戏服互相为对方拍下不合礼节的照片。

1932年在的里雅斯特举办的未来主义摄影展中展出了六幅乌尔兹的作品。除了两幅光影幻觉(photodynamism)作品外(由乌尔兹在1930年认识的安东·朱利奥和阿图罗·布拉加利亚兄弟作模特拍出的具有运动模糊效果的照片),她还展出了摄影拼贴作品以及两幅摄影蒙太奇作品,后者是通过胶片多次曝光或在暗室中叠加底片制成的。对马里内蒂及其后的批评家来说,这些作品——尤其是《lo+Gatto》——集中体现了未来主义者在摄影方面的雄心。

文章

Emma Lewis, Photography - A Feminist History: How Women Shaped the Art, Ilex Press.

作者

埃玛·刘易斯(Emma Lewis)是伦敦泰特现代美术馆的策展人,她组织、策划过多次藏品展览。她曾管理已故摄影师特伦斯·多诺万(Terence Donovan)的档案,并在菲利普斯拍卖行的摄影部工作了多年。她为一些杂志撰稿,并为许多艺术家和摄影师写过文章。

译者

田淑媛,中国人民大学艺术学硕士。

* * *

影艺家2022年译介计划

原标题:《前卫派摄影师:现代性和“新女性”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司