- +1

今日14:00开播 | CCS Chemistry Spotlight Symposium——超分…

直播预告

CCS Chemistry超分子青年聚焦论坛将于9月13日进行线上直播,欢迎大家观看!

中国化学会旗舰期刊CCS Chemistry携手中国化学会青年化学工作者委员会邀请9位国内超分子领域优秀的青年学者,围绕超分子化学发展方向和趋势,就超分子化学的热点领域作相关报告。论坛旨在促进超分子化学在材料、生命医药等多学科领域的交叉融合,拓展新的研究领域和合作兴趣,搭建开放、共享、高水准的重要学术交流平台。

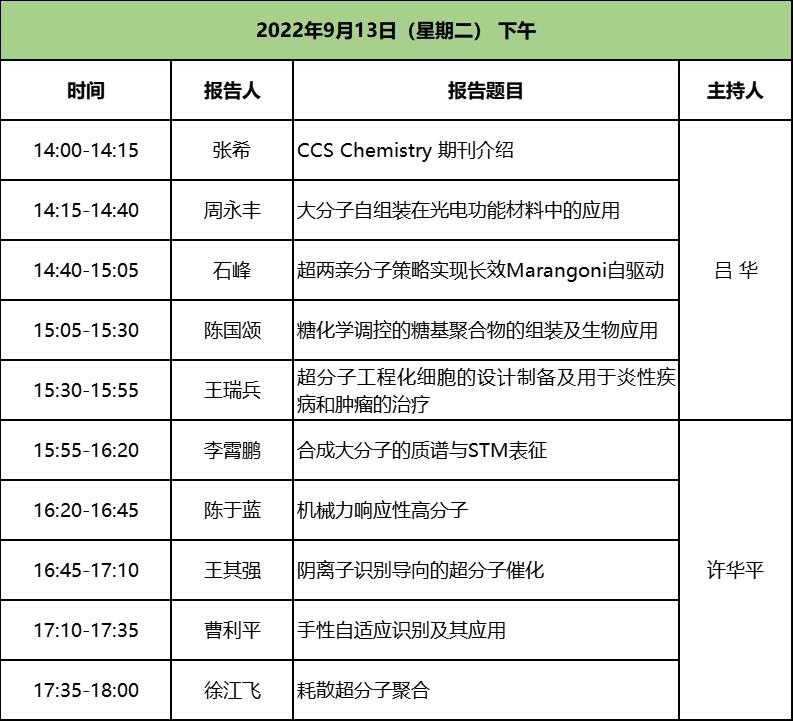

论坛时间

2022年9月13日(星期二下午)14:00—18:00

论坛日程

预约直播

中国化学会

邃瞳科学云

蔻享学术

科研云

嘉宾介绍及报告摘要

周永丰

周永丰,上海交通大学化学化工学院特聘教授。1999、2001年在哈尔滨工业大学获本科和硕士学位;2005年在上海交通大学高分子系学习,获博士学位,师从颜德岳院士。同年留校任教,2010年晋升为教授。主要从事超分子自组装,细胞仿生和计算机模拟研究。曾获2009年度国家自然科学二等奖(第二完成人),2019年度上海市自然科学一等奖(第一完成人),国家杰出青年基金和万人计划科技创新领军人才。

报告摘要:光电功能材料是半导体和能源等器件/设备的重要组成部分,与人类的生产生活密切相关。实现结构的高度有序化与调控是光电功能材料研究的核心问题之一。大分子自组装是构筑有序结构功能材料的重要方法之一,具有前体分子结构多样化、有序结构丰富等特点。通过合成新的大分子自组装基元,建立新的自组装方法并结合高分子相结构精准调控技术,可以构筑了多维多尺度有序结构光电功能材料,揭示了相应的构效关系并实现材料结构与性能的优化,从而拓展其应用范畴。

石峰

石峰,2001年和2004年获得吉林大学学士和硕士学位,2007年获得清华大学博士学位,导师均为张希院士。2007-2008年在德国马普高分子所从事博士后研究工作。2008年加入北京化工大学。主要研究方向为宏观超分子组装,致力于阐释材料领域的界面-界面相互作用,发展制备体相超分子材料的新途径。曾获得国家杰青,优青,北京市杰青等项目资助;入选“万人计划”科技创新领军人才,青年长江。

报告摘要:超两亲分子是指利用非共价键以及可逆共价键构筑的两亲分子。如何利用其在变化的环境中实现自感知、自适应和自调整等功能,解决复杂宏观体系的动态演化调控难题,是该领域面临的一大挑战。我们利用超两亲分子实现长效Marangoni自驱动运动的新策略,通过调控界面吸附与体相溶解的竞争性平衡,避免界面快速吸附饱和,维持表面张力梯度,实现长效运动。我们突破了Marangoni自驱动运动的极限,将运动时长延长了40余倍。进而,利用长效的自发扩散运动,我们实现了精准的宏观超分子组装。

陈国颂

陈国颂,于南开大学化学系先后获得理学学士学位和物理化学博士学位。后于美国爱荷华州立大学做博士后研究,方向是糖化学。2008年12月回国在复旦大学高分子科学系任教,历任讲师、副教授,2014年12月起任教授、博士生导师。主要研究方向是基于糖和蛋白质的生物大分子材料。曾获得国家自然科学基金委杰出青年基金、优秀青年基金、中组部万人计划青年拔尖人才等项目资助。2016年被选为英国皇家化学会会士 (FRSC), 获ACS PMSE Young Investigator Award、中国化学会高分子创新论文奖、中国化学会超分子化学青年创新学术讲座奖等奖励。

报告摘要:相比核酸和氨基酸,单糖的结构非常复杂,其多羟基的半缩醛或酮的环状结构决定了对其定点化学修饰和结构鉴定的难度。因此,和糖相关的大分子组装研究远滞后于DNA和多肽,严重制约了我们对自然界糖类大分子组装行为的理解和基于功能寡糖的新材料制备。针对上述问题,我们结合合成高分子自组装研究的特点和糖化学合成领域已有成果,创新性提出利用糖相关的化学反应和糖-糖相互作用为全新的大分子自组装驱动力,以获得具有多级程序化特征的复杂规则结构,并初步阐明了组装过程的物理化学机制。利用糖的脱保护反应为驱动力,诱导含糖囊泡的形貌转变和免疫激活。利用脂肪酶来代替化学试剂,研究了酶促脱保护和形貌转变及细胞内的脱保护。设计了响应性含糖聚合物囊泡,探索了水溶液体系中囊泡的原位脱保护与形貌转变,并对形貌转变的机理进行了研究,实现了其细胞免疫功能。进一步将组装驱动力扩展到糖基转移酶和糖苷酶;并将糖的构筑基元从普通单糖扩展到了稀有糖。

王瑞兵

王瑞兵,澳门大学中华医药研究院副教授、课题组长、博士生导师,澳门大学全球事务总监,英国皇家化学会会士。本科和博士分别毕业于吉林大学化学系和加拿大女皇大学化学系。毕业后曾任职于加拿大科学院和生物医药业界。2014年起加入澳门大学。目前的主要研究兴趣是基于超分子体系的药物递送系统和生物材料的设计与应用。近年研究成果获2022年澳门科学技术奖-自然科学二等奖以及 2020年澳门科学技术奖-技术发明三等奖等奖项。

报告摘要:针对传统药物制剂普遍存在的网状内皮系统清除快、生理屏障穿透差、以及靶向递送效率低等问题,我们利用自体巨噬细胞的高生物相容性以及炎性归巢等特点,设计制备了基于活细胞的药物递送系统并首次提出了“超分子细胞”的概念,即1)利用纳米药物在细胞内超分子组装聚集从而降低胞吐外排损失,或2)通过细胞外超分子主客体作用简易快捷构建细胞-纳米药物偶连体。通过两种方式构筑的超分子工程化细胞均可作为“内应式”给药系统响应病灶部位的炎症信号,实现自主引导的靶向纳米药物递送用于炎性疾病和肿瘤的治疗。

李霄鹏

李霄鹏,2004年毕业于郑州大学获化学学士学位;2008年于美国克里夫兰州立大学获化学博士学位;2009-2012年,在阿克伦大学从事博士后研究。2012年起,先后在德克萨斯州立大学和南佛罗里达大学任助理教授和副教授(终身);2020年加入深圳大学任“腾讯创始人校友团队”冠名特聘教授。主要研究兴趣集中在质谱仪器研制、大分子结构表征技术开发、超分子化学。依靠质谱技术与世界范围内一百多个课题组建立富有成效的合作,解决了多个表征难题,获得广泛认可,具体的奖项与荣誉包括:美国Cottrell学者奖(2015年)、中美华人化学与化学生物学教授协会杰出青年教授奖(2017年)、英国皇家化学会Cram Lehn Pedersen超分子化学奖(2019年)、中国化学会超分子化学青年创新学术讲座奖(2021年)。2021年获国家自然科学基金委杰出青年基金。

报告摘要:对于具有复杂结构的大分子,合成过程中容易产生不可控的副产物,且难以分离;加之成键方式、合成基元以及构型和构象多样,导致传统技术难以实现准确和高效的表征。因此,合成大分子的结构表征已经成为制约合成方法和功能研究的瓶颈。围绕上述挑战,我们课题组发展了多维度质谱技术,高效地对超分子进行了分子量、尺寸和形状、稳定性和动力学四个层次的研究。在质谱基础上,又通过STM实现了二维介观超分子的可视化,解决了多种异构体并存的表征难题。

陈于蓝

陈于蓝,吉林大学化学学院、超分子结构与材料国家重点实验室教授、博士生导师。2005年本科毕业于吉林大学化学学院。2010年从中科院化学研究所博士毕业。2010-2014年,先后在荷兰埃因霍温理工大学和德国马普高分子所从事博士后研究。2014年9月-2021年7月在天津大学理学院工作。2021年8月调入吉林大学。主要从事高分子力化学和机械力响应性高分子的研究。

报告摘要:高分子材料的损伤与力诱导的共价键断裂密切相关,因此发展新的力学响应体系,从微观水平上研究力诱导的高分子链断裂,并将机械力的破坏作用转变为增效作用,将丰富力响应高分子的种类和功能,并推动高强韧高分子材料的发展。我们以1,2-二氧环丁烷和二硒基团为力响应基团,发展了具有力诱导化学发光及自增强特性的聚烯烃和聚氨酯,探索了这些力响应高分子在弹性体的损伤探测与力学增强研究中的应用,实现了机械力的双重增效作用。

王其强

王其强,中国科学院化学研究所研究员、博士生导师,中国科学院大学岗位教授。2003年本科毕业于武汉大学化学系,2008年在中国科学院化学研究所获博士学位,之后分别在堪萨斯大学和阿姆斯特丹大学从事博士后研究。2015年加入中国科学院化学研究所,围绕超分子化学与催化中的关键科学问题,开展以新型作用模式为理念、新型大环主体分子为基础的超分子识别、组装与超分子催化研究。先后获国家海外高层次青年人才引进计划(2015)、基金委优秀青年科学基金(2020)支持,曾获全国大环芳烃超分子化学学术新星奖(2021)、中国化学会超分子化学青年创新学术讲座奖(2021)。

报告摘要:大环化合物具有仿酶受限空腔和高效特异性结合能力,在发展超分子催化体系方面显示了巨大潜力,但目前结合、活化驱动力主要依赖于阳离子相关的作用或疏水效应。受阴离子超分子化学启发,我们提出以阴离子识别为导向,利用阴离子丰富的种类、多几何形状和多作用位点,建立受限空间内多重弱相互作用的有效协同与调控,以实现高效、高选择性的识别-催化转化。本报告中,我将围绕上述思路,重点介绍我们在发展大环抗阴离子捕获、仿酶底物诱导组装、以及协同阴离子–π催化方面取得的研究进展。

曹利平

曹利平,于华中师范大学化学学院取得学士和博士学位;2011-2014年在美国马里兰大学从事博士后研究;2014年入职西北大学化学与材料科学学院,任教授、博导。独立工作后,先后荣获西北大学青年学术骨干、陕西省青年百人计划、Thieme Chemistry Journals Award、教育部霍英东青年教师基金、陕西省杰出青年科学基金、国家自然科学基金委优秀青年科学基金。主要从事大环超分子化学领域的研究工作,先后开展了水相超高强度分子识别、水相主客体荧光材料、新型水溶性大环分子的合成与生物分子识别应用等方面的研究。

报告摘要:针对生物分子识别中手性响应机制的科学问题,我们研究了非手性大环主体识别手性客体时表现出的自适应手性构象转变规律及其手性光学响应,将其称之为手性自适应识别。基于四苯乙烯的动态构象手性,我们设计并合成了单环、双环、分子笼以及超分子有机框架等一系列水溶性的超分子主体,研究了它们对氨基酸、核苷、多肽、蛋白质以及DNA的手性自适应响应(包括CD和CPL),实现了在水相体系中生物分子的手性识别、手性表征、手性荧光等方面的应用。

徐江飞

徐江飞,2009年本科毕业于北京师范大学化学学院;2014年在中国科学院理化技术研究所获得博士学位,导师为杨清正研究员;2014至2016年在清华大学化学系从事博士后研究,合作导师为张希教授。2016年起在清华大学化学系工作,先后任助理研究员、副研究员。2018年入选中国科协青年人才托举工程;获得2018年度中国化学会青年化学奖;2020年入选“万人计划”青年拔尖人才。主要研究方向为超分子聚合物材料与功能超分子组装。耗散超分子聚合是在远离平衡态构筑超分子聚合物的过程。通过耗散超分子聚合,有望赋予超分子聚合物更多有趣的性质,如额外的动态性和可控性、自降解性和自适应性等。

报告摘要:我们基于紫精的氧化还原与葫芦[8]脲的主客体化学,建立了光供能的耗散超分子聚合方法,实现了远离平衡态下超分子聚合物的可控制备。在此基础上,基于大肠杆菌的还原性质,实现了细菌供能的耗散超分子聚合,构筑了高效抗菌、自发解聚的近红外光热超分子聚合物。这些工作发展了远离平衡态的超分子聚合物体系,为构筑环境自适应的“活性”超分子材料提供了新的思路。

CCS Chemistry于2019年创刊,是中国化学会自建平台、自主创办的旗舰期刊。创刊以来,CCS Chemistry始终秉持“创建我国自主的世界一流化学期刊,发表对化学领域具有真正影响的杰出研究成果”的初心和目标,在国内外化学同行持续不断地关注、支持和帮助下,投稿量逐年攀升,陆续被Scopus、CAS、DOAJ、ESCI等数据库收录。欢迎大家选择CCS Chemistry发表有创新性和新颖性的研究成果!

CCS Chemistry Spotlight Symposium是CCS Chemistry创办的品牌会议,每次聚焦(spotlight)某一学术领域,邀请该领域高水平科学家齐聚研讨,推动领域研究的发展。

声明:因报告视频版权归报告人所有,请大家观看时切勿在未授权情况下私自录播上传到网上,感谢理解与支持。

中国化学会

Chemsoc

原标题:《今日14:00开播 | CCS Chemistry Spotlight Symposium——超分子青年聚焦论坛》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司