- +1

听不见的他,让更多人的声音被“看见”

原创 小管 复旦管院

这里有热爱探索的本硕博和MBA

也有成长迅速的青年教师

欢迎来到 [Hey!年青人]

本期主角:石城川

2022级复旦大学MBA新生、公益奖学金获得者,在无声世界里摸索长大,广州市番禺区音书无障碍沟通研究中心创始人之一,音书科技创始人兼CEO,如今,他让100万听障人士的声音被“看见”,入选2019福布斯中国、2020福布斯亚洲“30位30岁以下精英榜”。

世界无声,他创造可能

我觉得我最大的标签应该是“自强不息”。我上小学的时候没有想到自己会残疾,上大学的时候没有想到自己会创业,创业的时候没想到自己还能考入复旦大学深造。所以我觉得每个人都有无限的可能,都应该“自强不息”。

石城川,1992年12月出生于四川乐山,村里的长辈和学校里的老师对他的印象是聪明机灵、活泼可爱。上了小学,他是班长,虽然个头不大,但爱跑跳,“漫山遍野地玩”,能把班级里的大小事务张罗得十分妥帖。那会儿,学习对他来说“没有难事”。

但一场突发的疾病改变了命运,他成为了一名听障人士。坚韧和努力,加上一点点“小运气”,在无声的世界里,他完成了大学本科学业,又以应用数学的专业功底开始做无障碍沟通研究,希望让全世界的听障人士都能够无障碍融入社会生活。

他读海伦·凯勒《假如给我三天光明》,他看《三体》,人物云天明给他的启示是“一个普通人类的潜力也是巨大的”。他相信:努力,一切皆有可能。

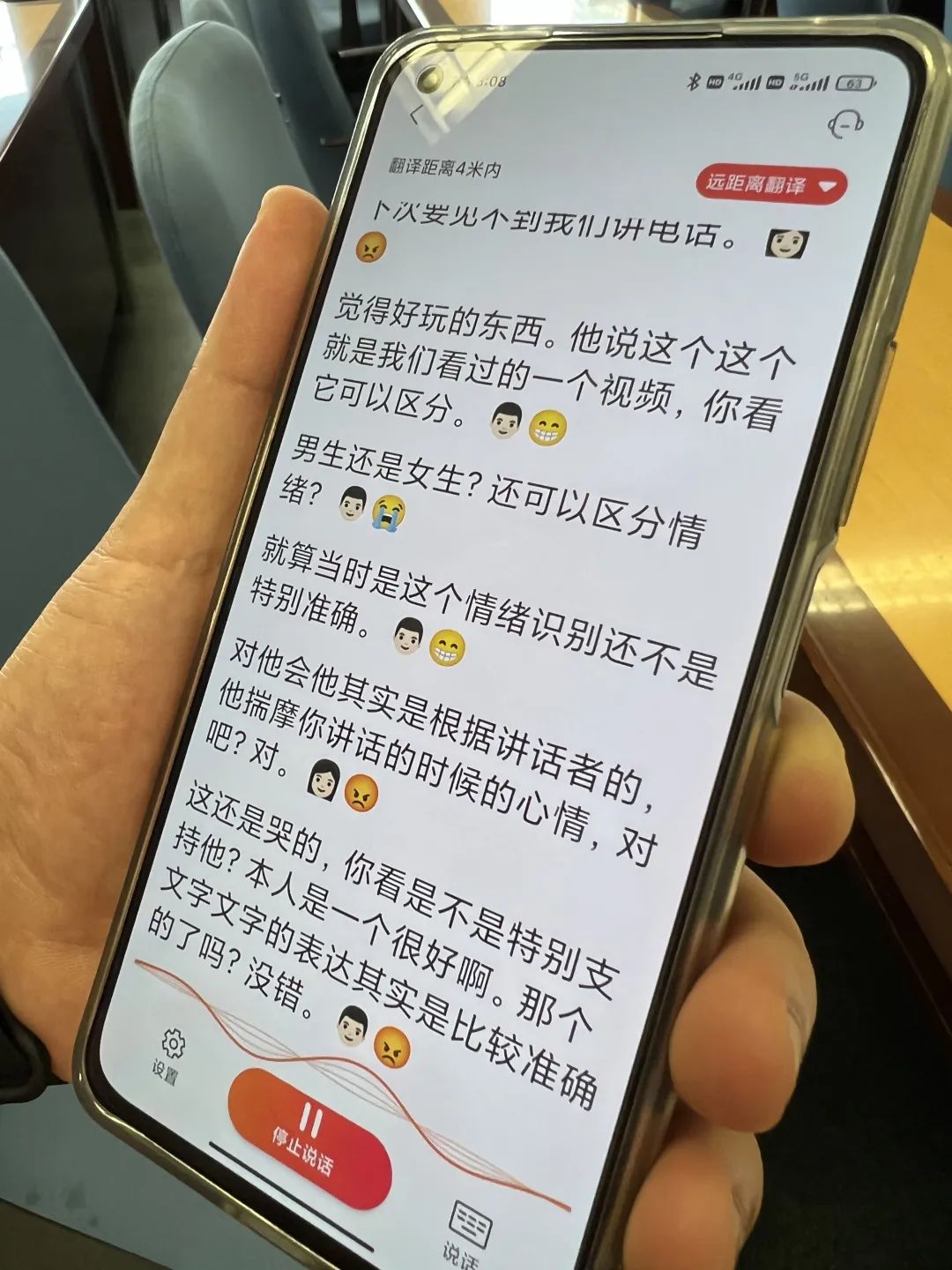

他手里一直有两个手机,一个用于日常联络,一个专门打开自己研发的APP将声音转化成文字便于交流。他探索公益与商业的结合,目前公司发展进入了一个快车道,正在进行A轮融资。他希望公司成为世界领先的基于AI的听障群体服务平台。

他努力做到“不以物喜,不以己悲”。在员工眼中,他是一个“好人”,一个有着革命乐观主义精神的好人。他希望,在复旦学习之后,可以成为“好人+企业家”。

PART 01

读唇语、抄板书、考大学

11岁那年,石城川生了一场病,病历本上显示“化脓性脑膜炎”。“在医院住了一星期,刚开始还能依稀听得到医生护士说话,后来渐渐地就听不到了。起初并不很难过,可能还是孩子吧,不能预想这意味着什么。”

他的世界从此一片寂静。石城川的双耳听力损失达到120分贝,父母辗转于乐山与成都给他寻方治病,高压氧舱、针灸、猪耳朵炖中药……能用的办法都用了,没有丝毫进展。

因为听不见,父母起初只能靠肢体比划跟他交流,他也常常要猜父母在说什么,还是孩子的石城川为此也常常发脾气,“打击挺大的,父母很伤心,我看到他们哭过几次,但我没有哭。”

日子总要向前走。上学的孩子是用学期来计算时间的,大概一个学期之后,季节轮转了一半,石城川回到了熟悉的教室。因为当时在乡下,没有特殊学校,听不见的石城川不得不和健全的同学们一起学习、生活。

“老师和同学们对我很好,上课时我就看老师的嘴型,结合课本和板书来理解,不会的就问老师和同学。”为了适应新的状态,赶上落下的一个学期,石城川格外用功,“成绩比之前还要好”。

笔试没有问题,失聪之后才开始学习英文,听力和口语是极大的挑战。但对于乐观的石城川来说,这些“都不难”,听力考试“靠蒙”,丢掉的分可以用优秀的笔试来弥补。

2011年,石城川参加高考,那一年没有考听力,这让石城川觉得上天对他还是有一丝眷顾的。他以裸考超过一本分数线40多分的成绩考入暨南大学。

从乐山到广州求学,这个村里长大的听障男孩,进入了一个全新的世界。

PART 02

希望所学能帮助

“我们这个群体”

凭借着聪明和努力,在老师同学的帮助下,石城川考上了令许多人羡慕的大学。然而这样的“好”并不完美。

由于没有了听力,无法校准自己的发音。石城川渐渐地开始变得“不会说话”了,他说的话,不熟悉他的老师和同学听不太懂了。他知道,这是许多听障人士最终会遇到的问题,“很难”。他希望上了大学能通过自己所学去突破耳聋的治疗难题,帮助“我们这个群体”。

“我本来报考的专业是生物化学,我想要研究人类的生物规律,研究基因遗传,希望通过这些方式去突破和治疗耳聋或者改善治疗方式。”但是老师认为听力的障碍会阻碍他做化学实验且有可能在实验室发生危险,于是把他调剂到了数学系的应用数学专业。

在数学系,石城川学习了很多关于计算机、互联网、人工智能方向的课程。“大二的时候,我接触到了谷歌眼镜,当时特别兴奋。我想将它与语音结合起来,专门为听障人士设计一种智能眼镜。就是当别人说话的时候,文字就能浮现在眼前。”想到这样的场景,他兴奋得整晚都睡不着觉。他意识到,这是能够让听障人士“看见”声音的一次技术革命。想要做一番事业的种子在心里生根发芽。

可是,对于创业,没有经验、没有资金,当时的石城川想也不敢想。

PART 03

辞去好不容易找到的

工作,朝梦想出发

学校是个象牙塔,对于石城川而言,到了找工作的时候,世界就显露出了残酷的面目:鲜有公司会招录一名没有工作经验的听障人士。几次投递简历和面试,大大小小的公司,石城川都没有拿到OFFER。

但后来,一家跨国公司是个“例外”,“面试我的老板,是新加坡人。我跟他沟通,很明显地感到他注重平等,能包容不同背景的员工。”石城川没有想到,自己很顺利地进入了这家公司,从事喜欢的软件开发工作。

“我很幸运,同事们都对我特别好,老板还提议安排一位同事跟我一起去学手语。”他在公司负责过几个比较重要的IT项目,包括开发人力资源管理系统软件、数据库模块后端,等等,“第一年就得到了认可,公司还给我颁发了优秀员工的证书。”

工作一年,石城川放不下心里的梦想,“走出舒适区,才能发挥无限潜能。”2015年12月底,他决定辞职为“我们这个群体”而奋斗。彼时,他刚满23岁。

PART 04

创业6年,让100万用户

“看见”声音

“我自己写代码做产品,我们的核心团队只有三个人。项目最初是从谷歌眼镜得到的启发,我们自己动手,真的做出了一个产品原型,但有几个问题一直没有很好地解决。一是眼镜的外观导致用户日常佩戴不够优雅和方便,二是智能硬件的成本很高。没有办法量产,没有办法更好地优化。”

考虑再三,石城川和团队决定放下硬件开发,专注于更容易做到的软件部分,在互联网平台主要给听障用户提供一些基础的服务,解决他们基本的沟通需求。2017年初,一款叫“音书”的APP上线。5年多的深耕,音书APP用户数已达100万,遍及全国各地以及海外。

提到用户,石城川眼里一下闪了光亮,因为,有说不完的故事。

就在到复旦参加MBA开学典礼朗诵排练的时候,一位客户给他打了好几个电话。这是位外卖小哥,一直用音书来帮助取送外卖。着急找石城川,是因为他的软件突然“不灵了”。“其实不是什么大的问题,我电话里告诉他怎么做,很快就解决了。”然而,他与这位用户也才刚刚“认识”,“他在网上找到我的电话。” 石城川说,这样的事情时有发生,他和他的团队也一直在为软件做优化。

还有的客户跟他熟识多年,其中有一位听障小朋友和父母经常与石城川交流,孩子以他为榜样,也考上了理想的大学。这让石城川格外地高兴,自己用科技助力孩子享受到了公平的教育。

音书上线之后,团队对它不断改进和迭代。除了收音快速输出文字,音书还可以对听障人士进行发音的训练。石城川自己也通过这个模块进行练习,“我两年前戴上了人工耳蜗,现在在安静环境下大概能听懂60%。通过语言康复训练,我的发音也越来越好了。”他笑着说:“你看,软件识别我的语音基本上没有问题吧?”

PART 05

报考复旦MBA

探索商业和公益的结合

创业的6年时间里,虽然经历过许多挫折,但公司一直在努力进步。石城川说,公司面临过资金链断裂、合作伙伴变成竞争对手、合伙人意见分歧等诸多困境。但他们凭借着对这份事业的热爱和奉献精神最终化险为夷。

他非常坚定地说:“探索商业和公益的结合,通过科技手段为残障群体赋能,是我毕生的使命。我会在这条路上一条道走到黑。”

石城川得知复旦MBA项目设置有“公益奖学金”,鼓励社会公益组织的创始人来学习,就决定试一试。“我们项目本身是科技、公益和商业的一个结合体。之前在科技和公益方面比较深入一些,而在商业方面相对薄弱,所以我特别希望能够系统学习工商管理方面的知识,可以带领团队走得更快更远。”

回想申请、备考复旦MBA,石城川除了兴奋还有满心的感激:“有了奖学金,我才有机会读MBA。从最初发邮件咨询到正式入学报到,差不多有一整年的时间,招生的老师一直在全方位地鼓励和支持我,帮助我解决了一个又一个难题。”

“复旦管院是个温暖的地方。我记得组面的时候,一开始我还能比较自然地参与讨论,但后面讨论越来越激烈,因为听力影响,我就有点难以插话了。当时面试的老师就特别提醒其他同学要给我一点机会,让我发言。非常感谢那位老师,如果不是她的善意,我可能就与复旦失之交臂了!”

石城川认为,一家社会企业最重要的是“使命驱动,通过商业手段解决社会问题。”他在公司里说得最多的是公司的使命、愿景——让全世界的听障人士都能够无障碍融入社会生活;成为世界领先的基于AI的听障群体服务平台。

除了音书APP,石城川的团队还为残联、政务服务中心、医院、银行、博物馆等各类公共服务机构开发了一套无障碍沟通系统,帮助这些机构更好地服务听障人士,助力智慧城市建设。因此,他对“人才”也有自己的定义。

“面试时我就会特别考察候选人的同理心,拥有强烈同理心是加入我们团队的基本条件,所以公司健全员工都会主动去接触和了解残障群体,理解多元和包容的意义。”他常常把客户良好的反馈分享给员工,让他们感受到自己工作带来的价值,也会通过恰当的物质激励,例如奖金和公司期权等,让大家做得更好。

复旦MBA为这届新生设立了生态型组织“未来同行”,十大领域中包括前沿科技与探索、ESG可持续发展。石城川说自己做技术出身,特别想加入前沿科技领域,“但只能选一个,从公司发展的角度出发,我报名了ESG可持续发展领域,期待在这里与同学们有更多的交流。”

PART 06

开启双城模式

忙碌但“特别充实”

今年秋天,石城川成为一名复旦人,也从此开启了广州—上海的双城模式。尽管异常忙碌,但上海入秋的天气、复旦校园的氛围、身边优秀的同学,都让他觉得很“巴适”。

通过音书的产品和服务,石城川已经基本能够实现无障碍沟通交流,所以“无论是工作还是在复旦的学习中,大家都不必要特别照顾我,这也是我引以为豪的地方。”这个周末,他上了两整天的课,丰富的内容带给他的不仅有满足,还有更多的思考。

“开启复旦学习生涯以后最大的特征就是忙碌。但对我来说忙是常态。和之前相比最大的不同就是忙碌的结果能够更加直观地感受得到。因为不断在收获新的知识和友谊,所以会觉得特别充实和满足。”

石城川也希望双城的学习之旅能给公司的员工一种学习的榜样。公司的年轻人多,以研发人员为例,有接近10位工程师,平均年龄28岁。公司每个月都会有内部员工分享和外部专家培训,创造了良好的学习氛围。

谈到未来,石城川希望在复旦的学习能让自己完成从“好人”到“好人+企业家”的蜕变。“期待两年后的自己既充满了公益情怀,又兼具一名优秀的企业家的视野和格局。在更远的将来,我希望在带领公司完成上市之后再去读一个博士学位,为人类浩瀚的知识海洋添一珠小水滴。”

Hey!年青人

原标题:《复旦新生石城川:听不见,就让声音被“看见”| Hey!年青人》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司