- +1

法护吴汽 | 网约车行业“罗生门”里,如何画好新业态同心圆?

“官司打赢了,但网约专车这一行我可能不再干了。”

进入初夏,天气还算凉爽,陆师傅正在寻找新的工作。要是在前几年,5月正是陆师傅跑车拉客的好时节。

几天前,他收到了吴中区法院发来的判决书——因网约车平台的新规处罚了两起老“违规订单”导致专车司机资质被取消,陆师傅将平台方告上了法庭。陆师傅胜诉,获得了平台方赔偿的32000元经济损失。

作为全国400多万网约车司机群体中的一份子,陆师傅和很多网约车司机一样,“多劳多得”的回报和可灵活支配的时间让自己踏入网约车行业,如今,平台方制定的规则却让他望而却步。

平台要发展,便想扯掉更多包袱;司机要生存,便想寻求更多保障。在网约车行业“罗生门”里,该如何画好新业态同心圆?

新规惩罚旧错

专车资质被取消

事情还得从2020年12月的一天说起。

陆师傅和往常一样在跑车,在等待客人的时候,网约车平台给他发了一条通知——因为在平台上的服务分扣分超过25分,自己的专车资质被取消了,被降级为快车。

陆师傅

所谓“服务分”,是该网约车平台自行制定的一套评价体系,用来对网约车司机群体进行管理。

这条通知让陆师傅顿感一头雾水,盘算着自己最近的违规行为,只有一条——因为停车休息时忘记关软件,导致未按时接客人,被扣了12分。

多出来的扣分是从何而来?

经过查询,陆师傅在11月份还有两次平台违规行为,加上12月份的违规,总的服务分扣分达30分。

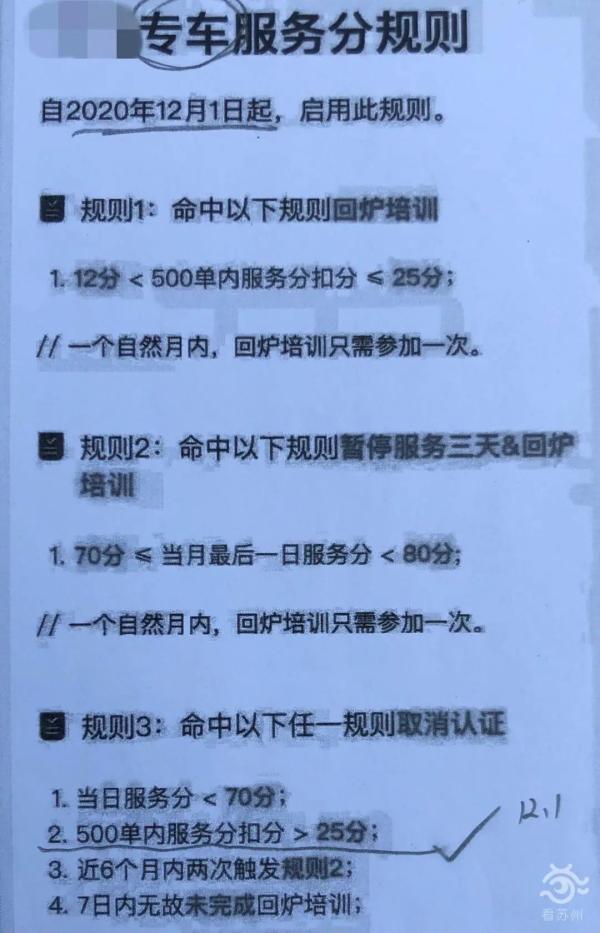

此时,陆师傅才想起来,平台方在12月1日实行的新规。这条新规有三个规则:

规则1:12分<500单内服务分扣分≤25分,需要在一个月内回炉培训一次;

规则2:70分≤当月最后一日服务分<80分,则暂停服务三天且回炉培训;

规则3:触犯以下任一规则取消认证:当日服务分<70分;500单内服务分扣分>25分;近6个月内两次触发规则2;7日内无故未完成回炉培训。

陆师傅触发的是规则3中的“500单内服务分扣分>25分”这一项。

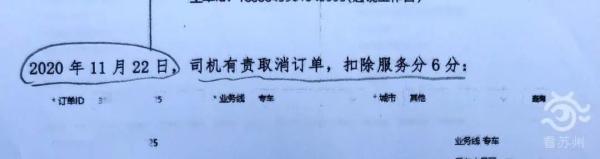

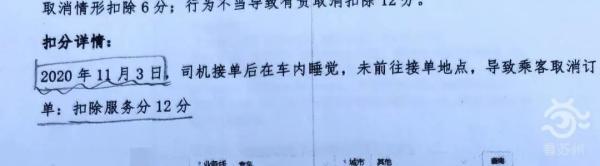

上两图为2020年11月份违规扣分

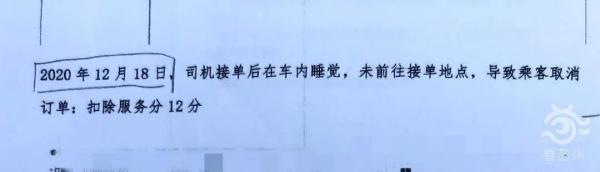

上图为2020年12月份违规扣分

显然,这500单则包括了11月份的两次违规单子,而11月份的两个违规单子已经在当月进行了“回炉培训”处罚。也就是说,陆师傅产生的违规行为受到了新规定和老规定的双重处罚。

“新规定为何能惩罚以前的单子?”陆师傅很疑惑,也很不解。即使不解,陆师傅还是选择了“妥协”,因为三年的车贷才刚刚还完。

根据平台规定,他需要重新申请升级认证。在认证通过之前,他只能以普通快车司机的资质进行跑车拉客。

前端数据≠后台数据

算法统计是精准还是混乱?

真正决定起诉,就是因为这次重新申请专车认证。

在2021年4月,陆师傅重新申请专车认证。除了要接受服务培训,还需要根据平台的规定,保持每天8小时的工作时间和规定的单量。

但等到考核验收时,陆师傅却更诧异了——网约车平台发来通知,因为他存在日工作时间不满8小时的记录,没有通过考核。

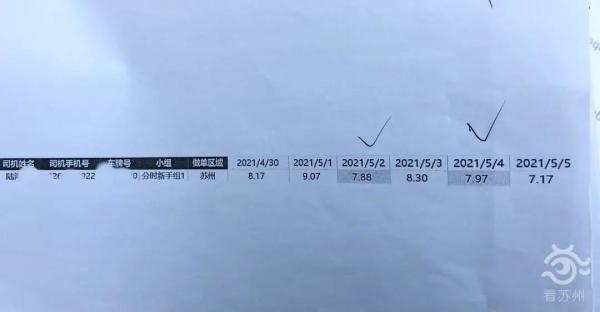

上图为网约车后台统计数据

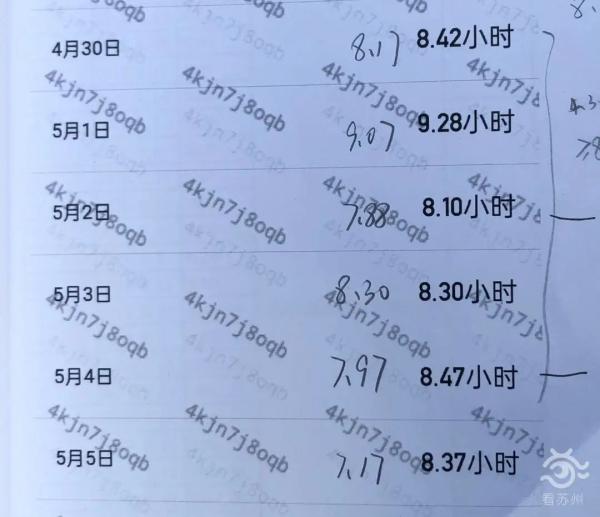

司机端统计数据

陆师傅出示了两份统计数据,一份是自己使用的网约车司机端统计数据,另一份是网约车平台的后台端数据。

司机端统计数据显示,从2021年4月30日至5月4日,陆师傅每天平台在线时间均超过8小时,最高为9.28个小时。

网约车平台的后台端数据显示,2021年4月30日至5月4日的每日数据与司机端的数据均不相同,且陆师傅有两天的在线时间少于8小时,分别为7.88小时和7.97小时。这两组数据对应的司机端数据显示分别为8.1小时和8.47小时。

对于这份不同的考核数据,陆师傅也向平台反映过,但得到的回复是“算法统计的”。

算法是什么?怎么算的?陆师傅不清楚。在他看来,自己的努力最后还是白搭。

最终,陆师傅没有通过考核,专车资质依然没有恢复。这样的结果和解释,让他感到十分无奈。

为何一定要升级专车?

陆师傅算了一笔账——虽然购买一辆专车级的汽车需要花费20多万,但拉客收费也高,利润自然也高。

同样一段5公里的路程,快车车费在13元左右,而专车收费在35元左右。

如果专车去跑快车,除了车损、保险等成本,两辆车型的油耗也有一倍的差距。

这样的差距在陆师傅的收入中就体现了出来——跑专车时每月的收入在1万元左右,降级跑快车后每月的收入为5000元左右。

在这次,他没有选择妥协,而是将平台方起诉至法院,要求平台方赔偿自己的损失共计48429.34 元。

法庭判定平台方规则侵权

法庭上的博弈如期而至。

网约车平台方认为,服务分规则对双方具有约束力,根据该规则陆师傅已达到被取消专车资质的扣分标准,且取消专车资质并不必然减少其收入,其要求经济赔偿并不合理。

在陆师傅的代理律师邓芹芹看来,平台方制定的规则对司机群体而言是不公平的,从法理上而言,新规不应溯及既往。

邓芹芹

邓芹芹介绍,根据陆师傅在2018年至2020 年期间的月平均收入9166.7 元计算,被取消专车认证后,他从2020 年12 月24 日至2021 年6 月14 日期间收入共减少为48429.34 元。

不难看出,网约车平台取消陆师傅的专车认证是否合法有效,成为了案件的争议焦点。

吴中区人民法院木渎法庭庭长徐澄表示,民事主体从事民事活动,应当遵循公平原则,合理确定各方的权利和义务。

根据法庭审理,网约车平台明确新规则自2020年12月1日起实施,但该规定的内容却溯及陆某此前的服务,在实际操作中也根据陆某以前的行为进行扣分并取消了陆某专车认证资格,此举明显侵害了陆某的合法权益并给其造成了损失,应予赔偿。

法庭在综合考量陆某正常运营期间的收入、被取消专车认证后的收入、重新进行专车认证的时间等因素之后,判决网约车公司赔偿陆某32000元。

司机权益保障存真空

确认劳动关系成为司法裁判新课题

官司赢了,规则还在。

拿到了这份胜诉的判决书,陆师傅心里五味杂陈,高兴的是用法律维护了自己的合法权益,愤懑的是要想成为一名网约专车司机,还是要面对那些并不公平的平台规则。

“到底算不算是被炒鱿鱼?我和平台是雇佣关系?还是合作关系?”陆师傅时常会发出这样的疑问。

像陆师傅遇到的问题,在网上多有发生,总结起来概括为劳动强度不低、职业归属感不强、权益保障不到位。

虽然网约车已经进入人们的生活已有十年之久,随着新的网约车平台和用工模式不断出现,网约车平台和司机之间的劳动纠纷总是“按下葫芦浮起瓢”,不仅成为了社会治理的热门话题,还给司法裁判提出了新课题。

苏州劳动法庭是最高法院批准在地方设立的全国首家,也是目前唯一一家劳动法庭。针对网约车行业发展现状,苏州劳动法庭做过一次调研——网约车行业的经营模式一般分为C2C模式(个人与个人,比如滴滴)、B2C模式(企业对个人,比如曹操)、聚合模式(各网约车公司整体接入聚合平台,比如高德地图)

在这三种不同的经营模式中,经营组织架构以及合作模式各不相同,除了B2C模式采用的是全职司机,其他两种模式采用的是“全职司机+兼职司机”。

同时,在平台和司机的合作方式上,三种模式也是各不相同,即使在同一模式下也存在多种合作方式。

不难看出,在数字经济发展浪潮中产生的新就业形态具备了就业容量大、进出门槛低、灵活性及兼职性强的特点。

苏州劳动法庭庭长王岑表示,新就业形态同时打破了旧有行业和法律秩序下的利益关系和管理规范,对传统就业群体、管理手段、劳动法律体系、就业服务管理、社会保障政策等形成冲击。

相应政策法规迭代更新速度尚未及时跟上互联网发展速度,使得作为新业态的新就业人群——网约车司机的权益保障存在真空部分。

在司法裁判中,如何鉴定司机和平台之间的劳动关系则成为了对两者合法权益保护的重要一环。

在2021年7月,国家发布了《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》(以下简称《指导意见》),首次将依托互联网平台就业的新就业形态分为“劳动关系”“不完全符合确立劳动关系情形”和“民事关系”三种类型。

王岑解释,这三种类型的划分实则是根据新就业形态劳动者与企业之间的从属性由强到弱进行的划分,在“强管理”的劳动关系与“不管理”的平等民事主体法律关系之间开辟了一条中间地带,即“弱管理”的“不完全符合确立劳动关系情形”。

“司法审判缺乏法律规范依托,除了依靠人社部《指导意见》,法院还需根据传统劳动关系的法律特征进行认定,包括人格从属性、经济从属性、组织从属性。”王岑说。

其中,“人格从属性”是判断有无劳动关系的核心指标,指企业与劳动者之间是否存在管理与被管理的关系,劳动者是否需要按照企业的工作规则和指示提供劳动,是否需要接受企业的管理、监督和检查。

如果是不完全符合确立劳动关系的情形,网约车司机在平台接单后,其劳动报酬、工作时长等在一定程度上虽然也要接受平台算法的规制,但可以自主决定是否在线接单等。

“新业态劳动者自身的权利受到侵害之后,或者导致第三方损害,到底跟企业是什么法律关系,这样来界定所能享受的权利是什么,或者谁来负责赔偿,有了这些基本判定标准就能解决当下司法裁判中的法律难题。”王岑说。

平台方与司机达到平衡

需多方执笔画好同心圆

根据网约车监管信息交互平台发布的4月份网约车行业运行基本情况显示,截至2022年4月30日,全国共有270家网约车平台公司取得网约车平台经营许可,环比增加3家;各地共发放网约车驾驶员证422.9万本、车辆运输证175.4万本,环比分别增长3.8%、7.3%。

这份数据不难看出,网约车在我国有着非常庞大的消费市场,才会吸引更多的企业入局。随着技术的革新,势必还会有更多的经营和服务模式出现。

在苏州劳动法庭智库专家、苏州大学王健法学院教授沈同仙看来,平台、司机和乘客保持好稳固的三角关系,才能构建起良性的移动出行生态。

“在规则之内平衡利益是一个动态的过程,失衡的一方则会想办法从规则之外寻找新的平衡。”沈同仙表示。

如何突破规则寻找新的平衡?对于平台而言,或许增加对自己更加有利的协议条款;对于司机而言,或许会避开平台抽成,与乘客达成私下交易。这样的案例和事例并不少见。

很显然,如果不加以规制,这将是一个恶性循环。

在配套政策和法律并不完善的情况下,带有司法示范性质的案例和规则会备受社会关注。

苏州劳动法庭庭长王岑表示,司法机关不仅要保障劳动者享受应有的权益,而且要参与到规则的制定和探索当中去,“司法要在个案的定纷止争和化解矛盾过程当中,让平台企业和新业态劳动者之间权利义务的边界更加清晰。”

王岑强调,苏州劳动法庭在先行先试过程中,要端正裁判理念,对平台经济、新业态的案件,采取保护好新业态劳动者合法权益、同时促进平台经济规范健康发展的理念。

规范平台经济与提高劳动者权益,这是在矛盾中画同心圆的过程。

出于对弱势群体的同情,舆论常常将目光对准掌握强话语权的网约车平台。但在司法裁判中,要促进平台经济的有序健康发展,就要避免“一个案例导致行业出现创新动力衰竭甚至生存危机”的问题。

对于手握法槌的法官而言,尤为谨慎。

“目前法律的空窗期,其实也是平台企业不断施惠于灵活就业群体的一个缓冲期,最终实现平台善治、平衡发展和成果共享。”王岑认为。

画好同心圆,执笔者除了司法机关,还有政府、学界、媒体等多方力量。

事实上,在规范平台经济与提高劳动者权益方面,职能部门和各地也是动作频频。

比如,2021年,国家8部门联合出台《关于加强交通运输新业态从业人员权益保障工作的意见》,提出了完善平台和从业人员利益分配机制、支持从业人员参加社会保险、保障从业人员获得合理休息等内容。

在今年年初,交通运输部宣布实施交通运输新业态平台企业抽成“阳光行动”,切实保障网约车司机群体的“钱袋子”。全国各地也纷纷出台政策,在住房、社保、子女教育等问题上,提升网约车司机们的职业归属感和安全感。

苏州从2021年开始施行《苏州市灵活就业人员参加社会保险办法》,保障灵活就业人员养老、医疗等社会保障基本需求。

不难看出,通过监管机制的制定和福利制度的配套,不仅为司法裁判培养了相对宽松的环境,减轻了网约车平台的运营成本,还为网约车司机群体的权益提供了多方面的社会保障,逐渐形成社会共同治理、共同管理的新格局。

这样的同心圆,才能越画越大!

原标题:《法护吴汽 | 网约车行业“罗生门”里,如何画好新业态同心圆?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司