- +1

【言恭达•抱云堂艺评】读书札记之六十一:“单纯、整齐、高古、苍浑”的隶书审美

刘勰《文心雕龙》云:“时运交移,质文带变”,文化艺术的发展创新及其审美理念、美学特征的生成,必然会受到时代风气的影响。关于中国历代书法的风格,梁巘《评书帖》总结道:“晋尚韵、唐尚法、宋尚意、元明尚态。”这一审美递变表现的是篆、隶、行、草、楷五体书法的群体风貌。然每一种书体的生成演变虽有承接但也各有特点,作为个体,它们在不同的时代又呈现出各自的审美特征。比如说隶书,言先生认为:

“汉隶魏晋时期,各种书体已臻完备,书法已进入了独立艺术的阶段。……此时隶书逐渐衰退,以至唐、宋、元、明多位书法大家笔下的隶书都无争高格。清代碑学的兴起让隶书出现了新的高峰。”(《抱云堂艺评》)

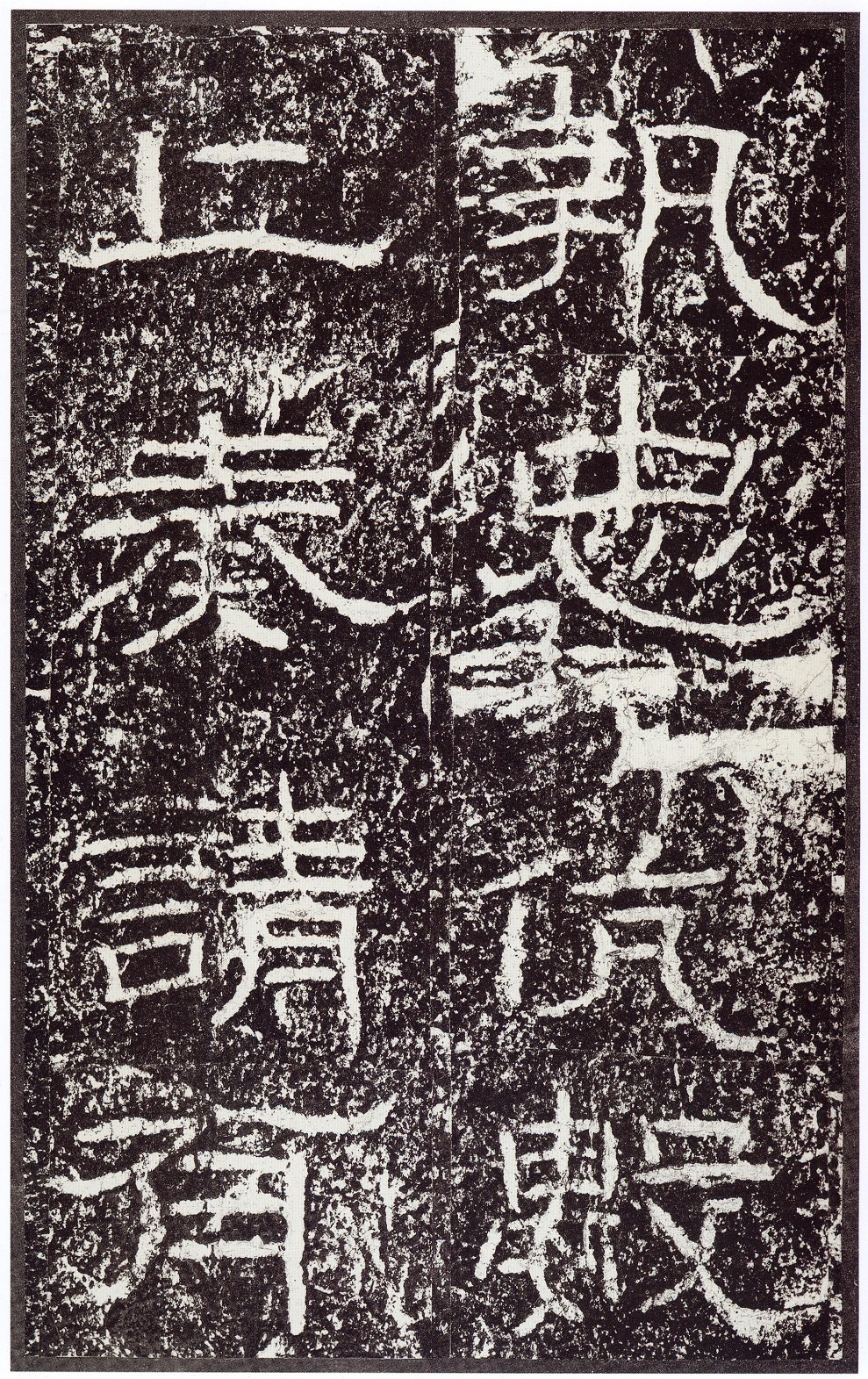

《石门颂》局部

“任何艺术都是时代的产物”,上承籀篆、下启楷、行书的隶书也不例外,在它两千多年的生命历程中一直保持着自身特有的“蚕头燕尾”“一波三折”“形体方扁”等品质。但在不同的历史时期由于受时代之政治、经济、艺文等影响,隶书又生成了有着不同美学特征和文化内涵的时代风尚。那么,不同时期的隶书发展,无不彰显出时代风格上的差异及书者审美理念的不同。言先生擅长多种书体,尤以篆书、隶书和大草功力最深、艺术水平最高,且具有强烈的个人面貌和独特的审美特征。在隶书方面,他于20世纪70年代中期起就对秦隶、西汉简牍、东汉隶书有着全面、系统的临习与研究,在80年代中期开始“以篆入隶”的隶书艺术探索,并于90年代成熟,形成了独特的隶书风格,并达到了极高的艺术高度。所以,言先生在隶书创作上有着真知卓见:

“隶书创作,我的审美理念总结了八个字:单纯、整齐、高古、苍浑。首先是单纯,我们看东汉碑刻,没有任何的装饰,简约的线条,没有过度的装饰性,纯到不能再纯。其次是整齐。整齐不是均齐,整齐好比一列横队中各有高矮,但很协调。再次,高古。高古很重要,在隶书的字法取舍上,要明白汉代文字的结构规矩。我常说,不要把孙子辈的面孔套在爷爷身上。这是什么意思呢?现在有很多人把楷书的结构套在隶书上。比如唐诗常建《题破山寺后禅院》一诗中‘山光悦鸟性,潭影空人心’,‘悦’字在《说文解字》中是没有的,是‘说’来替代;‘影’字也没有,用‘景’字来替代,所以篆书必须按此规范写。隶书也可用篆书的结构。汉代的时候隶书没有现在楷书这个写法,所以字法很要紧,要熟悉通假字,显得高古。可以把篆书的结字写进隶书,最后是苍浑。这就涉及用墨用笔,尤其在用墨方面,要将渴墨用得非常精彩,一片苍茫,体现汉碑博大精深的气象。”(《抱云堂艺评》)

单纯。卫恒《书势》云:“隶书者,篆之捷”,刘熙载《书概》云:“由大篆而小篆,由小篆而隶,皆是浸趋简捷”。由小篆到隶书是一个由繁到简、书写趋于简便快捷的演变过程。在隶变的过程中使其最终形成了“蚕头燕尾”“一波三折”“形体方扁”等美学特征。“蚕头”是指在横画起笔时藏锋逆入,使其形状像蚕头一样圆润饱满。“燕尾”指收笔时由按到提,向右上挑出锋所致。王羲之《题卫夫人笔阵图》云:“每作一波,常三过折笔。”指行笔过程中笔法曲折多变,重点是强化提按用笔。“形体方扁”强调的是隶书字体结构以取横势为主。不难看出,隶书的特征主要是由藏锋逆入、涩行及其提按用笔所形成的,然一些学书者轻视笔法,刻意形式,在横画起笔时不顾藏锋逆入,认为只要写出个“蚕头”来就行,一笔不成来两笔,反复的描;在行笔过程中既不涩行,也不讲究提中按、按中提的提按笔法,而是拖,或是一划而过,甚者为了“一波三折”的效果,故作颤笔。这种只求形似的俗学,让原本单纯的艺术形式变得繁冗复杂起来,有饽于书法艺术的发展规律。言先生认为“所谓‘单纯’,指化繁为简,不作结体上过多的修饰或盘缠,做到大气简洁。”(《抱云堂艺评》)这个“简”是简约而不简单、简洁而不简却,做到用笔高简有法、笔力简而健,从而“大艺至简”。言先生是这样说,也是这样做的,他“在隶书的创作中减少用笔和结构的过度繁复与装饰,特别是避免了成熟隶书蚕头燕尾程式化的时俗气,在运笔中强化线条的灵动变化,增加其内涵和线条的丰富。”(衡正安《言恭达书法艺术简论》)

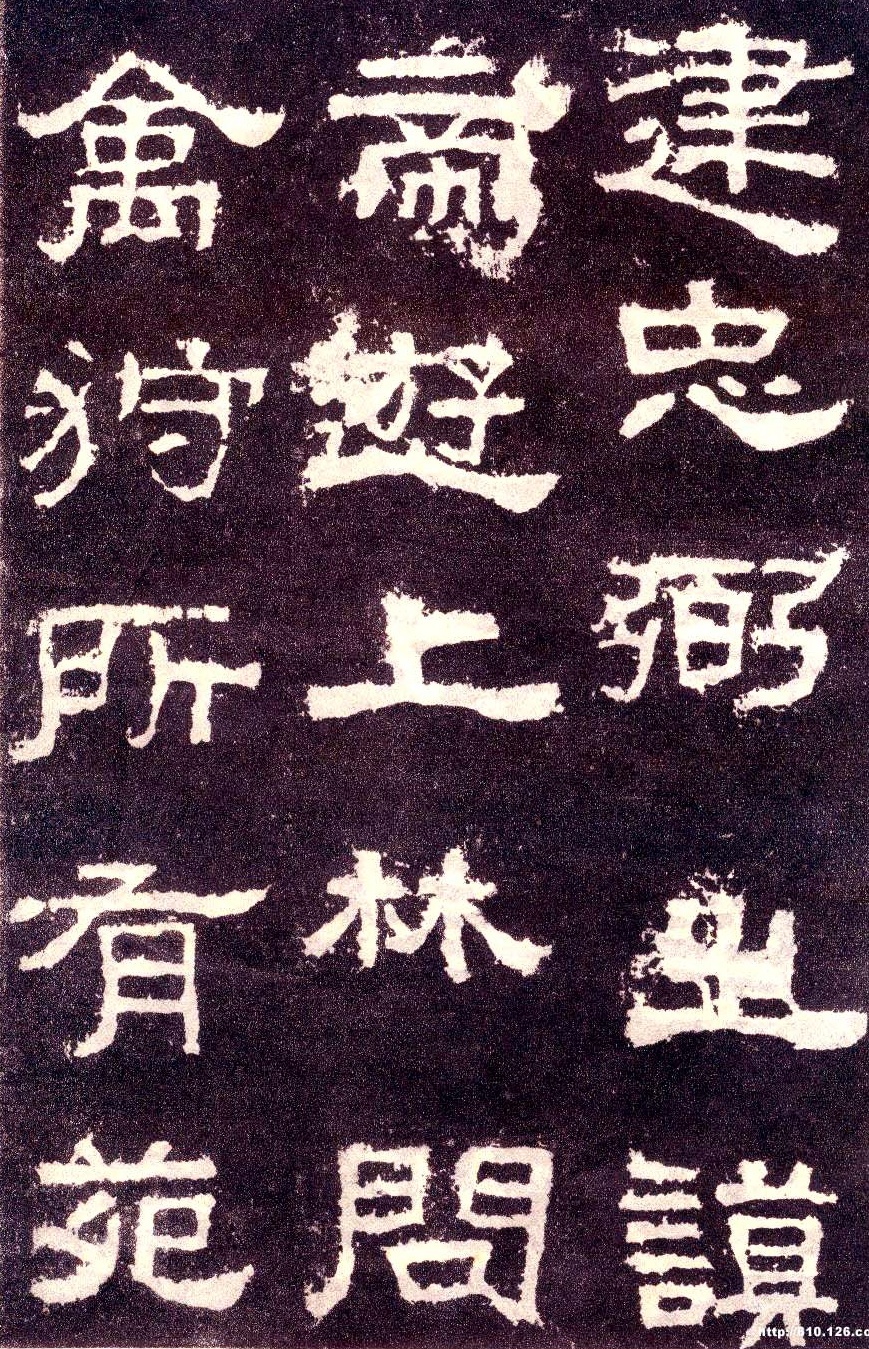

《张迁碑》局部

整齐。于隶书创作而言,整齐端庄是第一要务,一般是横平竖直,结构平正,易于整齐。但整齐不是说笔画要一样的匀称,所有的字要一样大小,而是说横平竖直但平直不失生动,笔画匀称但能和谐呼应。诚如言先生所说:“所谓‘整齐’,不是‘均齐’,而是指结字与排列中做到齐中不齐,随势取形,不作形体东倒西斜的忸怩作态状。”也就说,这个整齐是“大齐”,笔画可以参差,但结字要规整,整个篇章布局要整齐,不能千字同面,近于布算,过于程式化,如王羲之《题卫夫人<笔阵图>》云:“若平直相似,状如算子,上下方整,前后平齐,便不是书法,但得其点画耳。”林散之亦曾诗言:“整整齐齐如算子,千秋人已笑书奴。”隶书要整齐,但要富于变化而不板滞。“或但取整齐而无变化,则椠人优为之矣。”(刘熙载《书概》)

言先生说:“整齐不是均齐”“齐中不齐,随势取形”,这是说在隶书创作中,比如那些重复排列的横画或竖画,可以写得齐整,以增强隶书的整饬之感,但同时也要通过用笔、用墨的变化造成参差错落之势,在整饬中求奇肆,在古拙中寻意趣,这也是“执正以取奇”理念的体现。“整齐”在某种意义上来说,它追求的是不矜奇、不炫巧、不怪诞而平正质朴、整饬谨严的艺术风格。黄宾虹《书史两则》说道:“笔忌板实,何以言平?夫天下之至平者莫如水。今观万倾湖光,空明如镜,平孰甚焉。迨其因风激荡,与石相触,大波为澜,小波为沦,曲折奔腾,乃不平矣。然水之不平者,不过随风之势使然,而水平之性自若也。故隶书之体,虽贵平方正直,论笔法者,要以一波三折为备。知波折之不平为平,可以悟用笔之言平也。”这无疑有助于我们对“整齐”之奥义的理解。

高古。刘熙载《书概》云:“凡隶体中皆暗包篆体”,“书之有隶,生于篆,如音之有徵,生于宫。”“隶形与篆相反,隶意却要与篆相用。”隶出于篆,隶书的高古朴茂是其又一美学特征。追求隶书的高古,最直接有效的办法就是以篆入隶。“以篆入隶”不是把篆书的某些偏旁或篆字引进隶书,也不是简单地把篆隶两种书体进行掺杂,创新出既像篆书又像隶书的书体,而是如言先生所说:“一是善用篆法入隶,二是适当选用篆书结体入隶”。《宣和书谱》云:“字法之变,至隶极矣,然犹有古焉,至楷法则无古矣……所谓楷法者,今之正书是也。”沈曾植《海日楼札丛》云:“篆参隶势而姿生,隶参楷势而姿生,此通乎今以为变也。篆参籀势而质古,隶参篆势而质古,此通乎古以为变也。”可知,以篆书笔法写隶书则气息自高,而不能用楷、行笔法写隶书,言先生对此特别强调:

“篆法入隶,融汉碑之气息,以‘好大王碑’为衣钵,取其韵,创其神。不执着于波磔挑拂,于平实中求险奇。高古蕴藉、率直简穆、从容平和、骨格清远。结字篆隶相融、平险相生;造型方圆相间,虚实互映;布白驰张谨严,恢廓流变;笔墨逆涩涵濡,风神内敛。”(《抱云堂艺思录》)

“隶参篆势气质古朴,隶参楷势姿态横生。唐人作隶用方笔故气息不行。从当代出土文物中可知,隶书是从先秦大篆古文中衍变过来的,不是从小篆里来的。行书由隶变而来,后再楷。楷书也称章程书——‘世传秘书者也’。古隶无波磔,写隶书宜朴实、单纯,不能按唐人楷书的用笔法进入。”(《抱云堂艺评》)

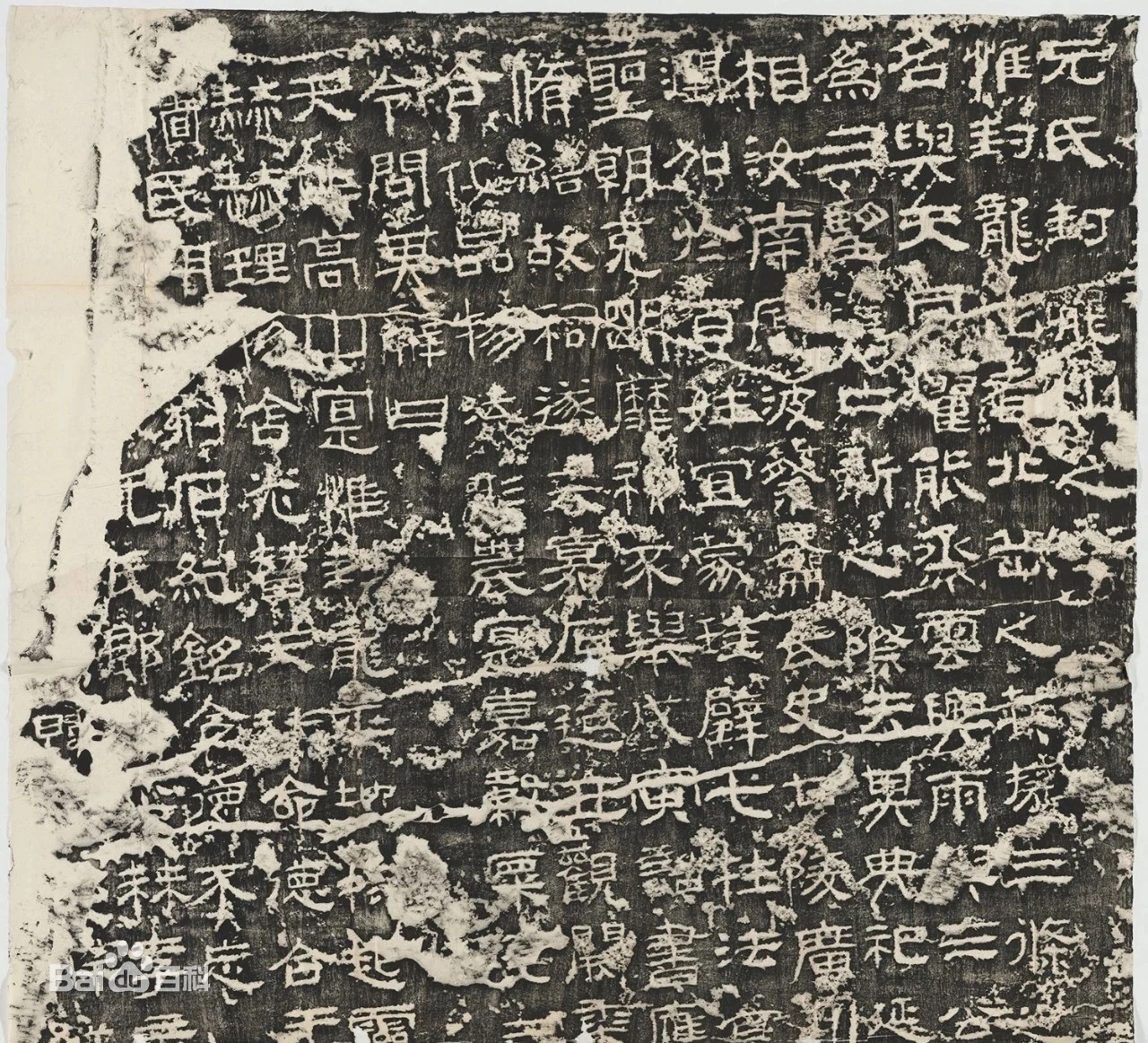

《封龙山颂》局部

苍浑。苍浑是汉碑最显著的美学特征之一,何以能在隶书创作中表现出苍浑的气象?要知用笔,还要知用墨,毕竟“画法字法,本于笔,成于墨,则墨法尤书艺一大关键已。”(包世臣《艺舟双楫》)言先生认为:“所谓‘苍浑’,是指基于用墨,浓淡、润渴多变,尤其是运用涩笔、渴墨调节整幅书法的墨态与墨调。”张彦远《历代名画记》云:“运墨而五色具。”“五色”各有奇妙,如浓欲其活、淡欲其华、润可取妍、渴能取险、白知守黑,合理、谐调的运用,才能全面而通透的表现出书法艺术的美学特征和人文本质。谈到以墨来表现隶书的“苍浑”,言先生特别注重涩笔、渴墨的运用,涩笔是一种骨法用笔,表现出来的是“干裂秋风”,但涩而不枯,能润含春雨;渴墨亦为“燥笔”,指用墨较少,能写出有着道道白丝的点画。涩笔渴墨作为特殊的笔墨语言,能较好地表现出线条的苍浑、朴茂、遒劲、蕴藉的质感。言先生善于用墨,特别是涩笔渴墨的应用,充分显现出他的艺术风格的追求与创造。其“用逆、涩的笔法,全身心力到指间万毫齐力,创作出点画遒美,结构茂密,气势浑宏的隶书佳作。同时,他十分讲究墨法的运用,用活渴墨、涨墨与宿墨,在涩笔中以渴墨增加其虚灵,直显隶书气度之博大与气势之雄迈,气息之高古。”(衡正安《言恭达书法艺术简论》)

在数十年的隶书创作中,言先生始终坚守“单纯、整齐、高古、苍浑”的审美理念,这种艺术追求正契合了新时代文化艺术创作的守正创新之道。近十余年来,他的隶书创作风格追求更臻大气、雅正,呈现雄逸、豪放、苍浑的时代风韵。他曾以近年创作的隶书长卷《栖霞山赋》《中国大运河赋》为例,对自己的隶书艺术特色进行了剖析总结:

“一是结体形态取《张迁碑》之谨严,《封龙山颂》《衡方碑》之雄阔,相对方整大度,直面取势;二是其中某些结字移用篆书结构,以增古意;三是强化‘以篆入隶’的笔法应用,逆势涩行,裹锋绞转的运笔内力与涩劲达到自由挥洒;四是强化用墨变化中燥锋渴笔的运用,大大提升了作品虚静空灵的意境营造;五是将行草书线条‘一波三折’创造性地应用,强化隶书的线性特质,提升作品的灵动性与音韵美。”(《抱云堂艺评》)

(文/彭庆阳)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司