- +1

胡克森|祝总斌先生的来信

我的硕士研究生导师祝总斌先生于2022年7月8日永远地走了。7月8日那天我正在洞口县城,没有听到这一消息。9日清晨在宾馆里睡醒,打开手机,就看到一个学生给我发来北大历史系教授赵冬梅的微信视频:“世间再无祝先生,我的导师祝总斌先生今天凌晨过世了。”我不敢相信,立即致电同学张帆了解详情,又询问祝先生后事安排情况。张帆说:由于疫情和放暑假等原因,遵照家属意见不举行遗体告别仪式。等开学后,系里找合适时间搞个追思会,争取出版纪念文集。我又致电同事陈丹,想与他谈一谈将来去北京的事情,到时去先生的墓地看看,并顺便探访一下师母。讲着讲着,不知不觉,我在电话这头已经泣不成声。

先生逝世一个来月,网络上发表了多篇学生写的纪念文章,如陈侃理《去祝先生家拿书》、陈苏镇《深切怀念我的老师》、韩树峰《朴素、自然的一生:记我的导师祝总斌先生》。还有苏亦工在祝先生生前写的《跟祝总斌先生学习做“研究”》也重新发表了。以上文章对先生的学术成就、为人处事品格进行了多方面的回忆。而我就职于一所声名不显的地方二本院校,处于学术边缘,以上诸位所记述的事情未在我身上发生。先生的学术成就我当然深有体会,但没有水平和资格评价,可是先生的人品,尤其是对处于困难中学生的关怀和帮助,我绝对是有深刻体会的。我要将那几年先生对处于困境中的我的关怀和帮助写下来,这应该是先生其他学生很少有过的感受。

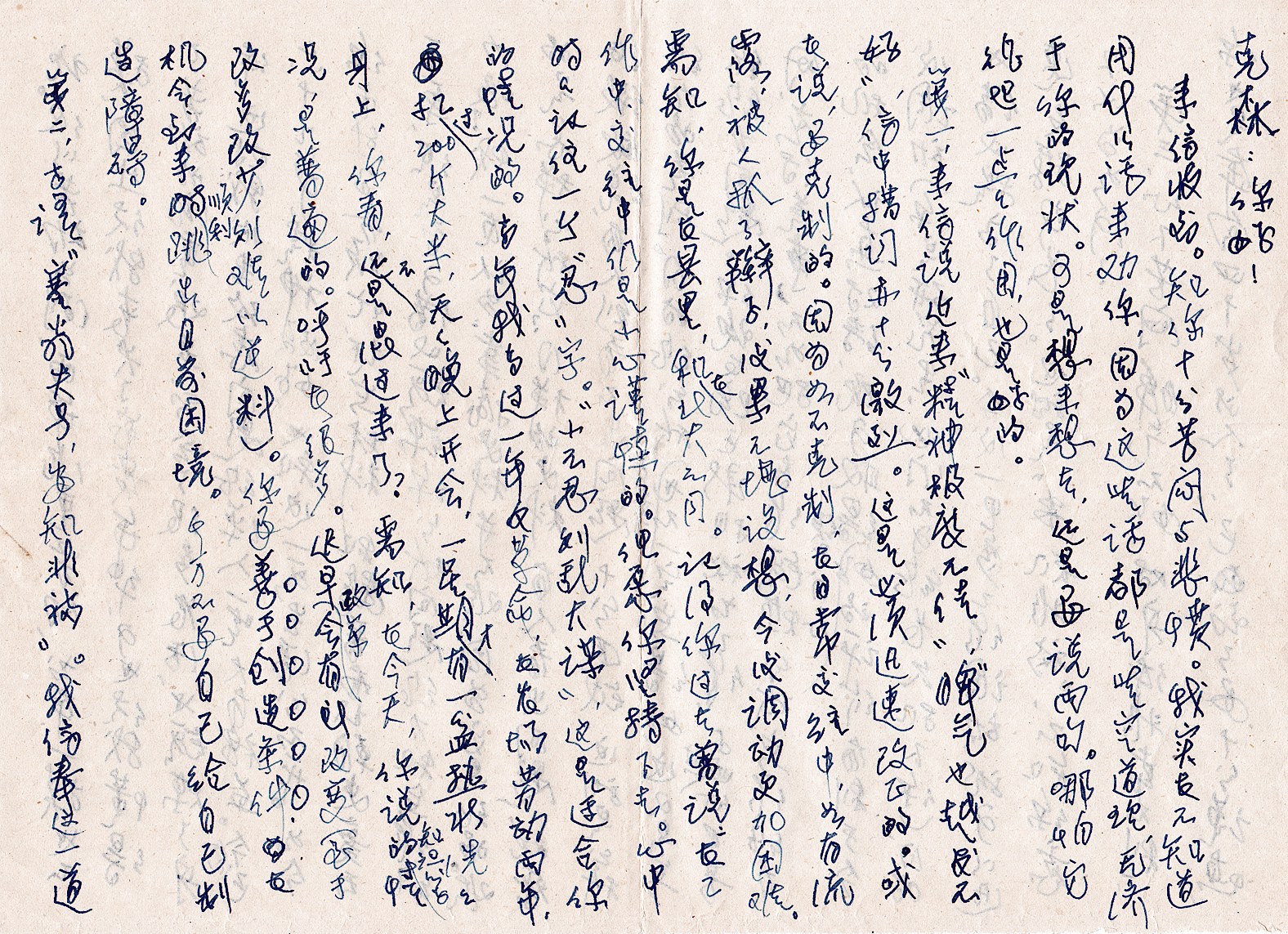

在那个特殊的年代,祝先生与我这个边远小镇的学生有过大量通信。我打开书箱,将先生那些年给我的信件一封封翻检出来,总共有三十二封,包括四封明信片。分别是1985年两封,1986年三封,1989年三封,1990年五封,1991年七封,1992年五封,1993年一封,1996年一封,2000年一封,2001年一封,2004年三封。从这些信件中,可以窥见先生是如何将一个历史学门外汉扶持培养成为一个历史学教授的。下面,我就以先生来信的时间为线索,叙述先生对一个落难学生是如何关怀和体贴的,以表达对先生的缅怀!

第一封信写于1985年10月25日,第二封写于1985年12月4日,第三封写于1986年1月7日。三封信的内容都是回答我询问研究生考试的一些信息与学习中遇到的几个问题。对研究生考试,那时的我完全是懵懵懂懂。我毕业于邵阳师范专科学校中文专业,原本是想探讨中国封建社会长期延续的原因,因而立志报考历史学研究生。但毕业后分配在一个乡村小镇,没有任何有关考研的信息。我只有一个想法,要报考中国古代史研究生,至于主要应该看哪些书,一概不知。由于我没有系统地接受过历史学训练,也不知道中国古代史研究生要考些什么课程,因此买来了郭沫若主编《中国史稿》、翦伯赞主编《中国史纲要》、范文澜著《中国通史》,同学又送我一套周一良、吴于廑主编《世界通史》及参考资料八本。那时,我才知道周一良先生的名字。我就一边从事高中部的历史教学,一边读这些历史教科书。待到过几年去招生办报名的时候,才知道中国古代史是按断代史作为研究方向招生的:先秦史、秦汉史、魏晋南北朝史等。我报了魏晋南北朝史,因为1982年冬我在洞口县新华书店买到了一套王仲荦先生的《魏晋南北朝史》。我也不清楚,在那个时代那么偏僻的小县城,书店怎么会突发奇想,进一套《魏晋南北朝史》呢?也许是老天爷冥冥之中让我报这个研究方向,结缘于田、祝二位先生。再过一年多后,我又特意买了一部韩国磐《魏晋南北朝史纲》。也就是说,我报考魏晋南北朝史,完全是一种偶然。如果当年在洞口新华书店或者其他什么书店看到了其他有关断代史的专著,也许我报的就会是中国古代史的另一部分断代史。

1984年报考北京大学魏晋南北朝史,名落孙山。但那一年,北大魏晋南北朝史一个硕士生也没有招到。1985年,我的成绩达到了分数线,可由于上线人数较多,没有被录取。祝先生在第一封信中特意提到这件事,说:“你去年(指1985年)考试成绩本够录取标准,因名额有限而未被录取,这确是事实,我们也感到很歉然,所以十分欢迎你今年(指1986年)再考。”信中给我解答了两个知识性问题。一是关于梁武帝的评价。先生赞成韩国磐《魏晋南北朝史纲》中的提法,应该客观评价梁武帝,并要我参考周一良先生《论梁武帝及其时代》一文。二是回答我关于西晋占田制的看法。先生要我多读周一良先生的其他著作。此外,祝先生还回答了我对考试信息的询问,主要是关于研究生考试科目,因为那三年考试科目不断调整,1984年考政治、英语、古代汉语、历史综合、中国通史、魏晋南北朝专门史,1985年取消了历史综合,1986年又传闻不考政治。先生在第一封信中说:“政治课是否取消,迄今北大尚未定下来……所以你可以先准备其他课,政治课有了结果,我会立即通知你的。”于是先生在12月4日给我的信中说,已决定初试不考政治,但复试要问到,所以仍得准备,并说:“中国通史,今年不但要考古代史,而且也考近现代史,比例约各占一半,所以请认真全面准备。”除这些外,先生还告诉我:当年报考北大魏晋南北朝研究方向的考生不少,但北大本系报考的不多。

第四封信写于1986年3月26日。我向祝先生询问考试结果,先生说我的考试成绩还好,达到录取线,其中魏晋南北朝史过了80分(82),但外语差一点,49分,还是很有希望被录取的。他说他会将我1985年的考试成绩向系里报告,因为那年我的外语成绩有56分。先生说,本想等系里完全决定后再给我写信,但怕我着急,所以先草拟一个“安民告示”。先生又告诫我,即便录取,也要加强外语学习,因为入学后一年外语就要过关,且不算学分。

第五封信写于1986年6月3日。我复试结束回到洞口后,5月14日给先生去了一封信,这是先生给我的回复。先生说:“五月十四日的信、款均收到。”为何有“款”呢?因为我去复试时,给先生带了一点花生和橘子,先生将这点礼物折算现金汇给我,金额远超礼物价值,于是我只得又将多余的钱寄回去。(先生就是这样的人。记得2010年先生八十岁生日,由于祝寿推迟举行,我就按照一般的礼仪习惯,在1月13日先生生日前给他汇去八百元钱作为寿礼,可是他又给我汇回七百二十元,只收下八十元。)先生信中提到的另一件事,就是复试时田、祝二位先生建议我提交一篇学术论文。我回来后将1981年邵阳师专毕业前写成的《试论中国封建社会长期延续的原因》一文寄给先生。先生说:“论文早收到,阅后交田先生。我们觉得在你这种情况下能写出这样的文章,的确不容易,虽阅读、使用材料不多,但还是有培养前途的,准备录取。”最后勉励我,在可能的条件下,多读一些魏晋南北朝的史料,特别是加强外语学习。讲到复试,还有一个小插曲。田先生和祝先生是面试主考官,考生只有我与何德章。两位先生先问我为何要连续三年报考北大,以及魏晋南北史的一些基本知识,我一一回答,两位先生好像还算满意。最后,田先生说:请你谈一谈北魏孝文帝改革,其中对官员使用鲜卑语有什么禁止性规定?你湖南方言太重。我知道,湖南方言很难改,我也是湖南人,没有歧视湖南人的意思。你来学校后,一定要好好地学习普通话,不然的话,将来进行学术交流受阻碍。田先生说完后,我对孝文帝改革的基本情况进行了叙述,然后针对禁用鲜卑语问题,我说:孝文帝规定,所有大臣在公开场合必须讲汉语,就是当时的普通话,禁止讲鲜卑语,否则一律免职。然后,又笑着说,但他有个年龄界限,规定是三十岁以下者必须讲汉语,不准讲鲜卑语,但对三十岁以上者没有进行强制。我已经三十三岁了,可以不受这个规定限制。两位先生都笑了。

祝总斌先生的第五封信

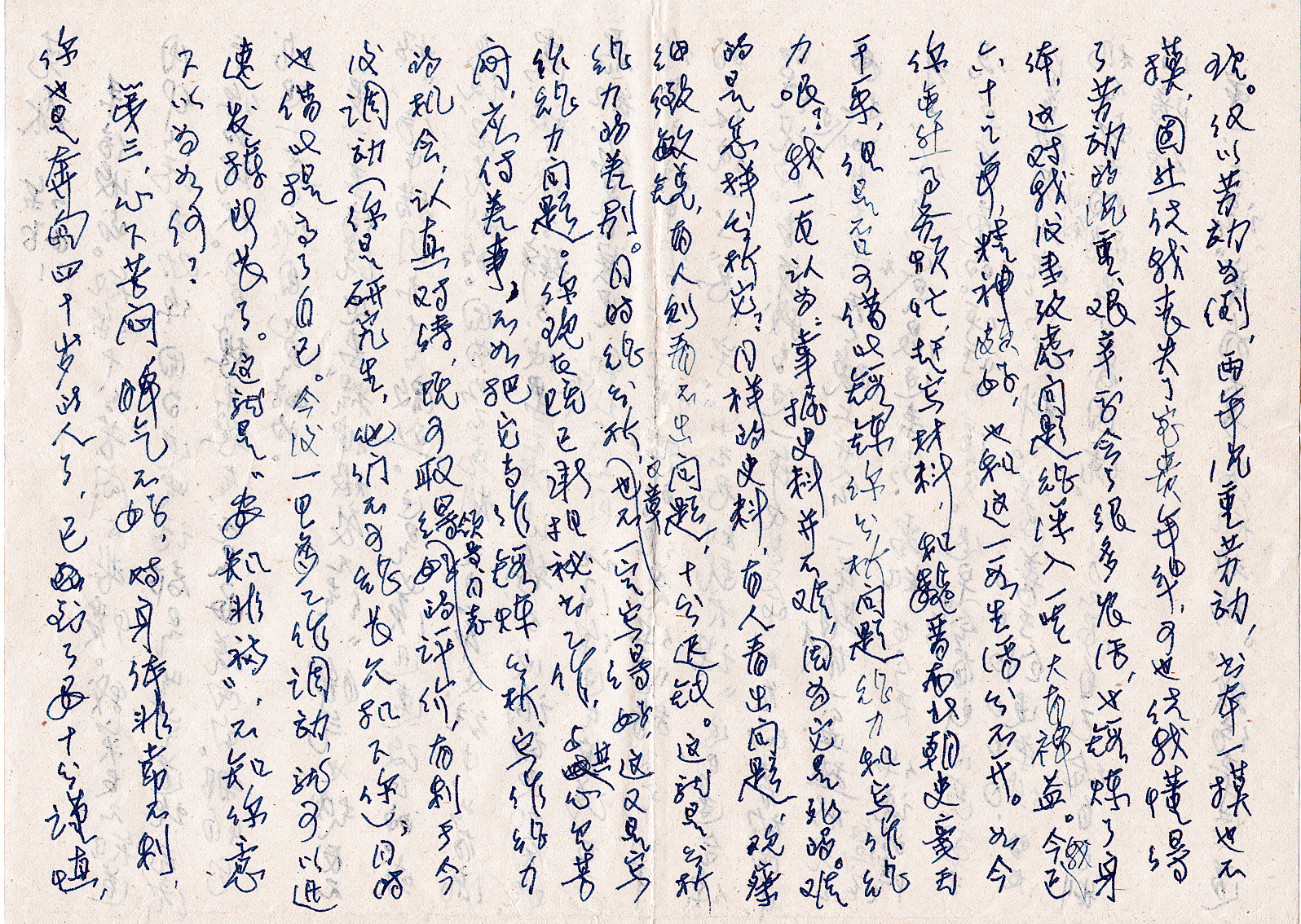

第六封写于1989年8月23日。我们这届硕士生毕业于1989年。我7月31日办好离校手续,乘晚上去长沙的特快,于8月1日上午到达长沙,随后就开始紧张的求职工作。先到长沙水电师范学院,北大中文系唐作藩教授给该学院党委书记(姓名遗忘)写了一封信,推荐我去该学院工作。这位书记热情接待了我,又给学院人事处长打电话。人事处长看了我的简历,听了我的自我介绍,马上说,我们学校正需要你这样名牌大学的毕业生。还说,你夫人是人民医院的医生,也很好解决。于是约我下个星期三去试教。我提前在星期一就去打听信息。可一见面,人事处长的口气已全然不同,说,我了解了,我校不需要进历史教师。说完,不再做任何解释。我一脸懵懂,不知道到底哪个环节出了问题。上星期不是说得好好的吗,怎么突然变卦了呢?此后我又在长沙奔跑十多天,去了十来家单位,没有任何结果。在长沙奔波主要靠坐公交车,或者就是两条腿跑路。长沙夏天是个火炉,我身上没有多少钱,助学金已经停发,心急,更感觉天气热!给祝先生写信说:十多天下来,已经“精疲力尽,心灰意懒”。先生在信中说,我这八个字用得形象生动。他说再找北大历史系张万仓书记想想办法,其实张书记又能有什么办法呢?

第七封写于1989年10月28日。这时,我已被洞口县委办公室接纳,只是还没有正式报到。我给先生的信中谈了在湘潭师范学院找工作的不公正遭遇。先生回信说:看了你的信,既气愤,又难过,不要因这次挫折而丧气。他谈到因湘潭师范学院发来外调函,他与张万仓书记所做的工作。说张书记亲自给湘潭师院开函,说明我作为研究生党支部书记在那年帮助系里做了许多工作、表现很好。本以为对方会满意,谁知是白写了。他说要是湘潭师院能将该函归入我的档案就好了。信的后半部分谈及北大近期的一些情况,并针对我信中说还想搞学术研究之事予以指导,要我先修改毕业论文,因为毕业论文确有一定质量,但千万不要太长,最好不要超过一万字。写好,他会帮我推荐发表。

第八封写于1989年12月24日,是一张明信片,内容是:“风物长宜放眼量,锲而不舍,终必颖脱!共勉之。”这时我已于10月底在洞口县委办公室上班。经过近三个月在长沙、湘潭、邵阳等地的奔跑,毫无收获,我在心灰意懒、走投无路之时,找到当时的洞口县委书记孙在田。孙书记了解我的情况后说:“小胡,先来县委办公室上班,将来如果有机会,你想走就走吧!”洞口县委办原来是没有综合组的,为我的到来专门设立了一个综合组,安排我当第一任综合组组长,负责县委办信息综合和各种报告的撰写。由于我刚进办公室不熟悉情况,组长的正式文件三个月才下发。两年后,孙书记升任邵阳市委组织部长,我也调到洞口县委党校任副校长。在洞口县委办公室与孙在田书记共事两年,我一直觉得孙书记是一个非常正派、善良和很有是非观念的好书记,这样的干部现在不是很多了。

第九封写于1990年1月18日。因为我写一篇文章,想参考先生1988年发表在《北大学报》的《试论我国封建君主专制权力发展的总趋势》一文,先生将发表文章的这期杂志寄给我,并写上“克森指疵”字样。信中再次嘱咐我修改毕业论文,先不要太长,以后再写大文章。同时要我注意身体,说:“请你妻子给做点好吃的。等你发表了文章,得了稿费,再给她买点东西,不是‘两利’吗?一笑。”

第十封写于1990年5月25日。我打算写信反映新毕业学生在基层的一些遭遇,先将信寄给先生。此事当时在系里和同学中引起轰动。先生与同学都要我谨慎。最后,先生希望我积极工作的同时,抓紧写学术论文,将来找机会调动工作。

第十一封写于1990年6月23日。内容是对我一篇文章提出修改意见,指出其中很多错误,认为未到发表水平,建议我调整思路,搜集资料,进行大的修改后,再寄给他。

第十二封写于1990年9月7日。这封信主要是先生安慰我,因为我在给他的信中倾吐了自己苦闷压抑的心情。先生以自己的切身体会嘱咐我:第一,一定要牢记一个“忍”字,说他自己就曾在农场(江西鲤鱼洲农场)劳动改造两年,扛过两百斤一包的大米,天天晚上开会,一星期才有一盆热水洗洗身上。这不是也过来了吗?嘱咐我一定要在逆境中创造条件,找机会跳出目前困境。第二,在基层工作不一定是坏事,以自己为例,尽管那两年进行了繁重的体力劳动,从未摸过书本,可也懂得了劳动的沉重艰辛,学会了很多农活,锻炼了身体,对后来考虑问题能深入一些是大有裨益的。现在六十多了,精神很好,与这段生活分不开。以此勉励我,在办公室忙于写材料,专业书籍无暇光顾,但借此可锻炼分析问题和写作的能力。他说:掌握材料并不难,因为材料是死的,难的是怎样分析它。同样的材料,有人看出问题,有的人看不出问题,这就是分析能力的差别。所以一定要将这段工作作为锻炼的机会。第三,要注意锻炼身体,不要沉湎于苦闷之中,自己也是奔四十的人了,应在“四十而不惑”上下功夫。不惑者,有主见、信念,不为短暂迷雾所惑,坚信志向能够实现。

祝总斌先生的第十二封信

第十三封写于1990年11月20日。这封信是祝先生托其本科学生张金龙给我联系工作。张金龙在兰州大学历史系任教,他与西北民族学院历史系联系,对方说愿意进人,并附寄一份干部调动表。先生说:你们南方人不习惯西北地区的生活习惯与气候条件,如不愿意,也可作罢,并给我张金龙的通讯地址。我问了我爱人,她没有这个打算,后作罢。于是我将这一情况告诉先生,先生后来在写于1991年1月10日的第十四封信,也是一封新年贺卡中给我回复说:“金龙处我已去信,你不必介意,望安心工作,待机而动。”

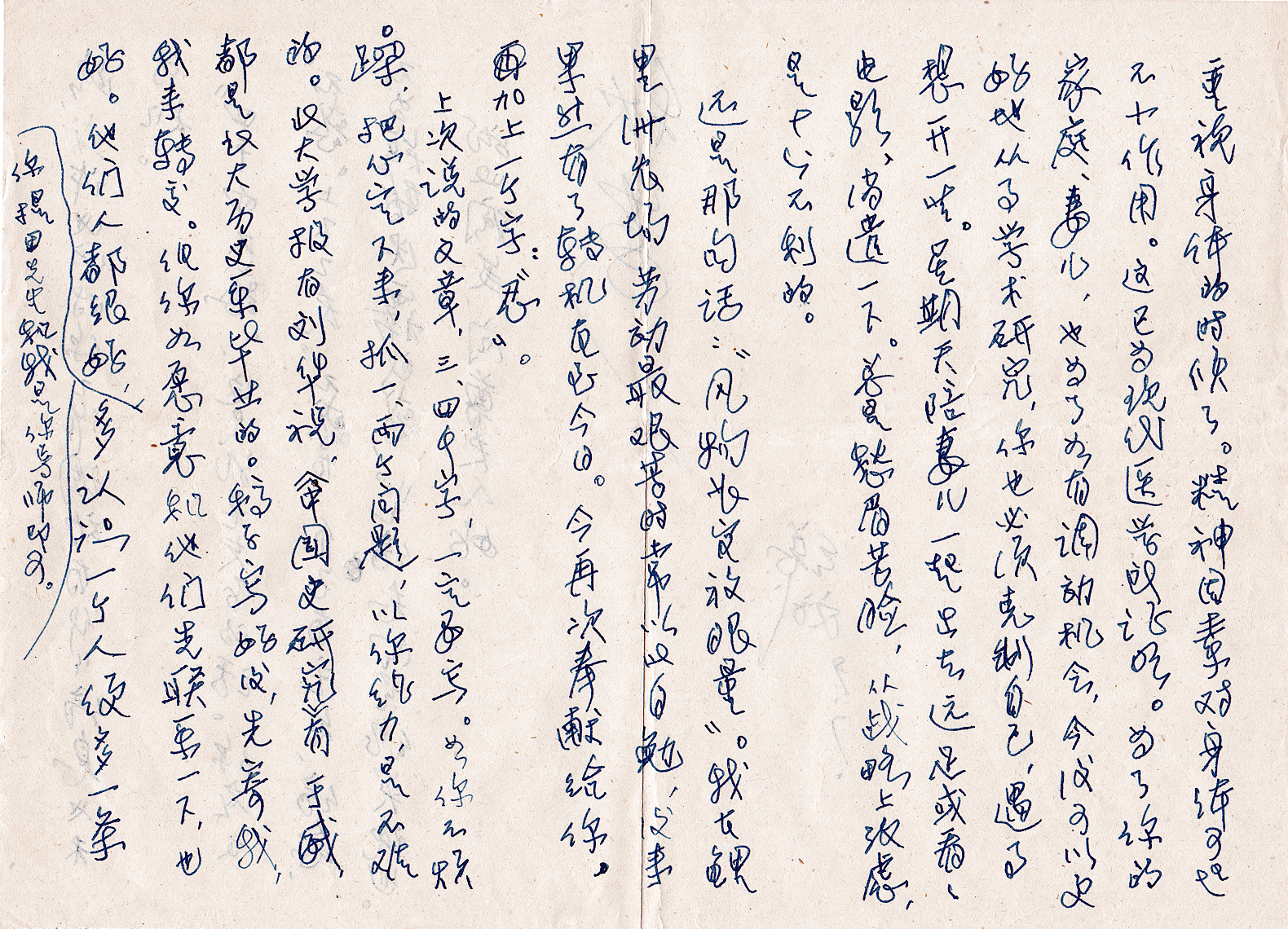

第十五封至第十九封,分别写于1991年6月8日、8月7日、9月4日、9月14日、9月27日。这些信基本是围绕我发表在《北京大学学报》的《略论中国奴隶社会的爱国主义》一文进行的通信。先生拿我的文章与《北京大学学报》编辑刘华祝老师商量,文章怎样修改,投往什么刊物,最后刘华祝老师决定放到《北大学报》发表。先生亲自给我修改了几处,补充了一些资料,最后再征求我的意见。

第二十封写于1991年11月22日。主要谈田先生委托湖南师范大学冷鹏飞老师联系将我调往湖南师大之事。他说,田先生的信给他看过,还是他投进邮箱的,本以为调入湖南师大希望很大,想不到仍有困难。要我再到冷鹏飞处跑跑,等文章发表后再去找他。他又找到宋成有老师给他的同学郑佳明写信,看是否能帮我调动工作。郑佳明当时任长沙市委宣传部副部长。关于调往湖南师范大学一事,田先生1991年10月给我写信说:在一次学术会议上,他与冷鹏飞老师说,请他帮助我调往湖南师范大学,后湖南师大历史系给我来了一个函,说对我个人很欢迎,但家属不好解决。我由于在找工作过程中,听到太多这样冠冕堂皇的委婉拒绝理由,已经心灰意冷,后来也没去长沙找冷鹏飞。因为,1989年10月底与湖南师范大学有过一次间接接触。那时,洞口县委办已经决定接纳我,要我去湖南省教育厅将档案拿回来,教育厅一位管档案的干部,是个女同志,看到我一个北京大学的研究生竟然回县城工作,起了恻隐之心。她说,我看一下你的档案吧!再给你联系一下。看了档案之后说:你条件这么好,怎么回县里呢?我打电话问一下湖南师范大学人事处。电话那头,师大人事处明确予以拒绝。最后这位管档案的干部只得将档案封好,盖上章,由我带回洞口县。

第二十一、二十二封的时间分别是1992年2月25日和3月28日。两封信都是谈我的文章在《北大学报》发表,先生去领了五本刊物,并且邮寄给我的喜悦心情,要我乘此找机会调动工作。暂时不能调动工作,也让单位领导知道我的水平。

第二十三、二十四封分别写于1992年6月25日和7月13日。我又给先生寄去《试论中国爱国主义的划分——兼谈古今爱国主义的区别》一文,希望先生审阅修改一下,再帮助投寄刊物。先生回信说:半年来一直头部闷沉,思路不清晰,到医院检查,大夫说可能是脑血管硬化,脑供血不足。还一再道歉说因此回信晚了。想来,我当时太不懂事了。先生评价我的文章:“层次清晰,所用史料和所提观点都很有说服力。”不过他说对这个课题不熟悉,平时未注意研究状况,提不出很具体的意见。提到文章中一个注,用的不是一手材料,要我尽可能查到原始依据,万一查不到,转引也一定要规范。提醒我引用史料一定要核对原文,千万不可马虎。最后他对文章所投刊物提出意见,要我考虑试投《历史研究》,他认为,这篇文章质量比较高,《历史研究》对有史料基础的理论性文章比较重视,何况文章在当前又有社会效益。如登上《历史研究》,影响就大多了。他说与该杂志编辑不熟,帮不上忙。建议我投稿时附一小函,说明我曾是田余庆先生的研究生。并且谦虚地说,提不提他都没关系。说这样对我可能会有好处。如果《历史研究》退稿,到时他再想办法。

第二十五封写于1992年9月15日。我将这篇文章投给《历史研究》,退稿了,便将情况告诉先生,先生又与刘华祝老师商量。刘老师对这篇文章评价也很高,但由于我刚在《北大学报》发表了一篇文章,于是将我的文章推荐给《烟台师范学院学报》。

第二十六封写于1993年3月6日。1992年,邓小平南巡讲话后,全国各地党政机关和事业单位掀起了“下海”热潮。我属于县里的六个下海成员之一,那时我已是县委党校副校长。下海前的2月份,我到北大一趟,拜见了田、祝二位先生,谈到我即将“下海”的事情。3月份收到先生这封信,开头就说:“一别又近一月,谅必‘下海’一切顺利,业务大有开展,祝你好运!”然后告诉我,刘华祝老师通知,我的第二篇文章已在《烟台师范学院学报》发表,要我与《烟台师范学院学报》联系,并告诫我务必向刘华祝先生表示谢意。说到这里,我一直对刘华祝老师心怀愧疚。在我十分困难的时候,他多次对我施以援手。1993年下海前到北大想见一见他,听说他在系办公室开会,我在历史系门口等了许久没有碰到。我一共与他通过两封信,向他表示感谢。他反复谦虚地要我不要称他为“老师”,应以兄弟相称,说我们都是祝先生的学生。直到2005年,我才见到他,给他带了两盒湖南茶叶,并想请他吃饭,可他竟然一定要请我吃饭,说要尽地主之谊,反复推来让去,还是他请了我。打祝先生电话,先生没有来,后华祝老师把王铿叫来了。这本没有什么,可到2010年,在庆祝祝先生八十寿辰的会议上,我一时没有认出刘老师,竟然还问身边的张灿辉,对面的那个老师是谁?当张灿辉说是刘华祝老师时,我非常尴尬,怎能连刘华祝老师也认不出来了呢?宴席间,刘老师与我说起以前那些往事,我感到无地自容。第二天,我将所著《“五缘文化”与中华民族凝聚力研究》一书,题上“请华祝先生指疵”字样,要张帆转交给华祝老师,以表歉意。到2018年,我在网上浏览信息时,突然看到了刘华祝老师逝世的消息,于是我向张帆证实这一讯息,并问送给刘老师的书是否送到。张帆说书应该是送到他手上的,因为手中没有了这本书。自祝先生八十寿诞会之后,没有再见华祝老师一面,我一直心怀愧疚!

第二十七封信写于1996年3月13日。我写了《论中国古代正统观的演变与中华民族融合之关系》一文,转刘华祝老师审阅,刘老师的评价是:“大作观点新颖,史料翔实、文笔流畅,确系上乘之作。不足的是,对不利于自己观点的资料、看法,还缺乏有力的分析和论证。而且文章太长,近两万字,建议修改。”不过祝先生认为,该文不需要大修改,只需一些文字增删,补充少量资料即可。修改后如学报能用就用,不用再想办法寄往他刊。这篇文章后在《北大学报》放了一年多,总编不同意发表。我到了邵阳师专后投往《史学理论研究》,发表在该刊1999年第4期。

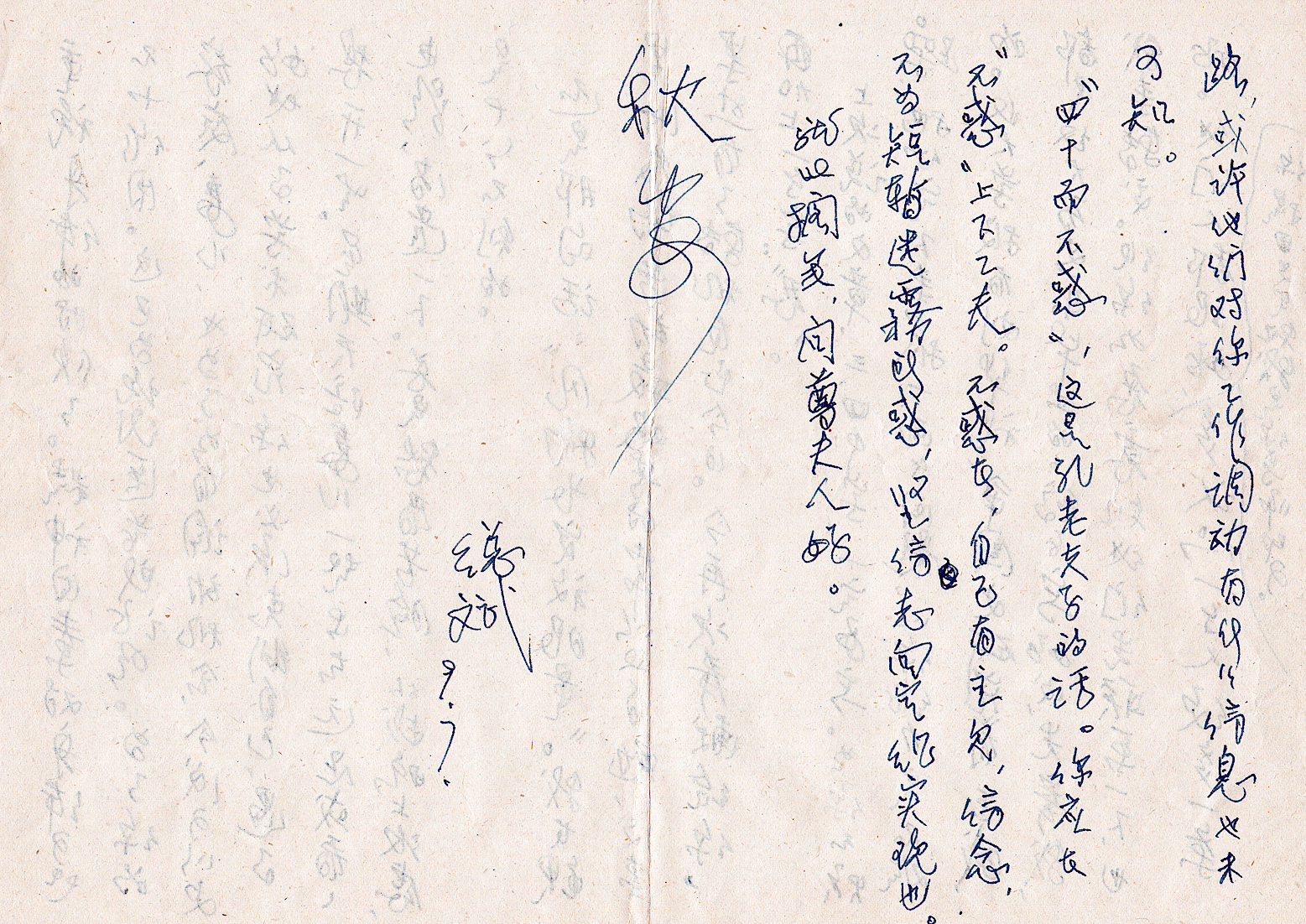

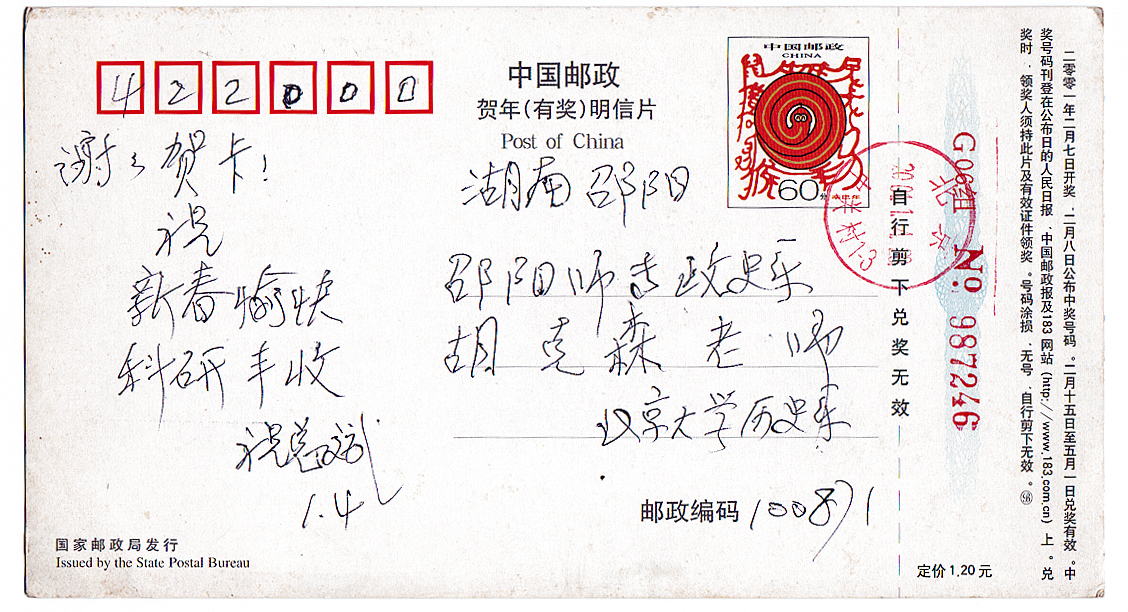

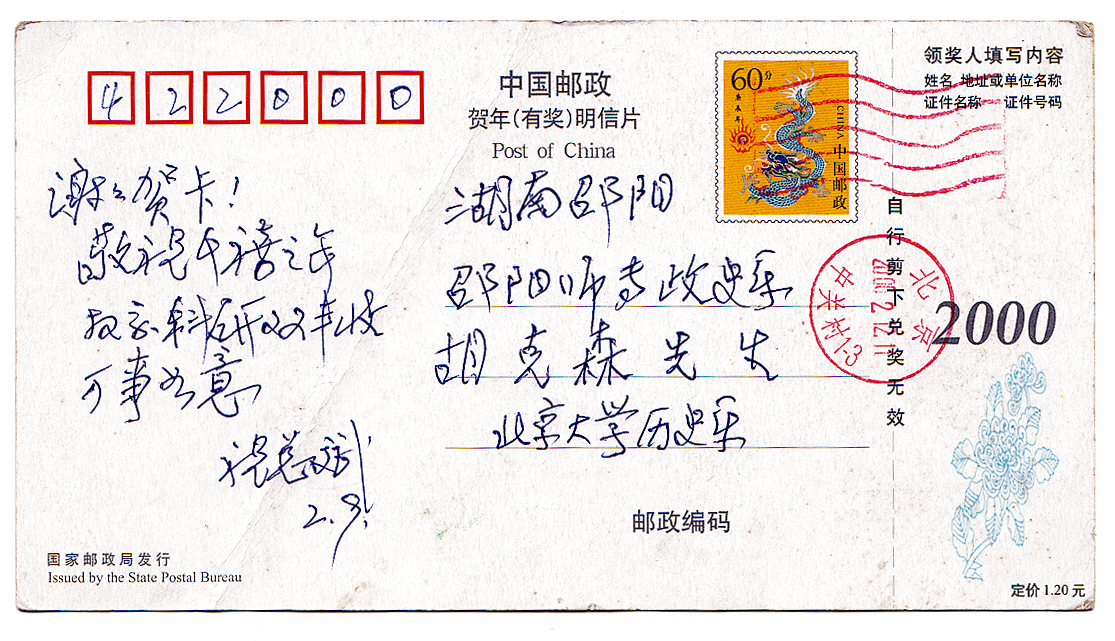

第二十八封、第二十九封是两张明信片,分别写于2000年2月9日和2001年1月4日。我已于1998年7月调往邵阳师专,先生在明信片中祝我教学、科研双丰收!

祝总斌先生的两张明信片

第三十至三十二封分别写于2004年10月29日、11月12日和12月20日。我调到邵阳学院几年后,准备出版第一部著作《儒家理想与秦汉政权》,这三封信是先生对书稿提出的意见,以及他老人家写的《序言》。第三十封是说我的书稿因收发问题晚收到的原因。第三十一封信首先就说:“大作拜读,深表敬佩!在洞口、邵阳那样的图书资料条件下,可以想像,写来多么不容易,要付出多么艰辛的劳动啊!”然后对我的书稿中一些观点,如说整个汉代主体上是儒家思想占统治地位,以及分封制与郡县制是儒家、法家在政治体制上的重要区别等观点不太赞成。大概正是因为先生对书中有些观点持不同意见,所以《序言》主要只是对我近十年在艰难困苦环境下如何坚持学习和研究的精神进行了褒扬,没有涉及太多书中内容。

从以上先生给我三十二封信的时间点来看,主要集中在1989年8月至1992年这三年多时间里。这正是我心情最苦闷的几年。1993年,我准备“下海”时,心态已经得到调整,尤其是1998年调到邵阳师专之后,精神状态更是大大改观。再加之先生和我家里都已安装电话,有什么事可以打电话联系,书信就通得少了。记得2005年,我获得第一个国家课题,那也是我校第一个国家课题,好像也是当时湖南省进入2000年后升本的地方院校所获第一个国家课题。那年有关“中国历史”的国家课题全国只通过了五十八项。所以,学校的配套金额达到一比二,我一下子就有了二十多万的科研基金,成为科研富裕户。这在那个时代,是在京许多学者也都艳羡的科研待遇,先生终于可以不用为我操心了。从此,我去北京的时间也多了,2005年就去了两次,每次都一定去看望田、祝两位先生。记得2005年下半年去北大,祝先生给很多人打电话,说胡克森来了!喜悦之情溢于言表。后每隔一两年总要去北京一趟,顺便看望先生。2018年,北大一百二十周年校庆,我先到中关园看望了先生,再去找同学聚会。2019年3月份去过一次,7月份又到京参加一个国际学术会议,也去看望了先生。先生已患帕金森氏综合症,但他反复跟我说:自己得的帕金森氏综合症是非典型性的,只是手有点抖,其他没有太大问题。临走时,先生说,我已不能下楼。但他还是坚持将我送到门口。

2020年疫情爆发之后,我多次买好了去北京的高铁票,都因疫情问题而退票。本想等疫情缓和一些,一定要找个时间去北京探望先生,可是今年7月份却听到先生逝世的消息。这几天翻检先生的信件时,在微信朋友圈中看到张维迎教授送别其恩师何炼成老先生所唱信天游:《何老师,再听我一曲信天游》,听到张维迎那种西北汉子浑厚泣血的呐喊,使人潸然泪下、肝肠寸断。进一步使我想起先生在最困难时候对我的关怀和帮助,竟然在先生的最后时刻不能见一面,不禁悲从中来!

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司