- +1

从“大世界”到“小世界”:游戏研究的人类学资源及其当代视野

一、问题的提出

数字游戏在近二十年来的文化影响力已不再限于青少年群体,《2021年中国游戏产业报告》显示,中国数字游戏用户的规模已达到6.66亿人,游戏市场实际销售收入2965.13亿元①。这一庞大体量的背后,游戏制作发行、运营、消费等环节的经济社会现象的复杂化,以及游戏内容在科技应用、美学内涵、交互体验上的丰富化,也让游戏的学术探讨超越娱乐休闲范畴而深入到哲学、传播学、政治学等学科的核心领域。数字游戏正面的文化与经济价值也引起了国家层面的重视,2021年3月国务院发布的“十四五”规划首次将作为数字产品的“游戏”写入文化发展相关的远景目标中②,意味着电子游戏不仅已进入到广大国民的日常生活,也正在成为我国未来文化产业发展的重要内容。

广义上的游戏作为人类最具有生命力的文化形式之一,可溯源至古老的宗教仪式,又在更新换代的科技中演变出新的玩法,却一直在国内人类学界处在较为边缘的位置。数字游戏以计算机技术的应用而与前计算机时代的游戏形成对照,但二者在内容、结构及其作用于人类心智及社会的原理上却共享了诸多相同之处。可以说,数字技术并没有创造出一种称为“游戏”的新文化,而是游戏的历史和冲动不断应用着新的技术。游戏跨越时空的普遍存在与其多样延绵的演变本身是非常具有人类学意味的现象。

广义上的游戏作为人类最具有生命力的文化形式之一,可溯源至古老的宗教仪式,又在更新换代的科技中演变出新的玩法,却一直在国内人类学界处在较为边缘的位置。数字游戏以计算机技术的应用而与前计算机时代的游戏形成对照,但二者在内容、结构及其作用于人类心智及社会的原理上却共享了诸多相同之处。可以说,数字技术并没有创造出一种称为“游戏”的新文化,而是游戏的历史和冲动不断应用着新的技术。游戏跨越时空的普遍存在与其多样延绵的演变本身是非常具有人类学意味的现象。社会-文化人类学在当代游戏研究的学科工具箱里占据一席之地③。人类学家发现,要把握数字社会的流动与多变,大型多人在线游戏(Massive Multiplayer Online Games,MMOGs)不仅能在方法论层面提供类似于小型社区的样本价值,其本身也可以被作为一种呈现社会气象的复杂娱乐——技术文化体来研究,因为人们在游戏中的“玩”包含了社交、消费、交换、建立组织与认同等重要的社会活动。

在数字游戏出现之前,人类学并未像重视宗教与仪式一样重视过游戏。我们的基本印象似乎是,除了美国人类学家克利福德·格尔茨(Clifford Geertz)的《深层游戏:关于巴厘岛斗鸡的记述》这篇“醉翁之意不在酒”的名作之外,并未有多少知名的游戏研究成果是由人类学者做出的。不过,从19世纪末“人类学之父”E.B.泰勒(Sir Edward Burnett Tylor)关注墨西哥人的棋类游戏以来,广义上的游戏(game/play)从未离开过人类学的视野,如今游戏(Games)仍然作为主要条目被列入剑桥大学的线上人类学百科④。人类学的前数字时代游戏研究遗产对于数字游戏研究这一跨学科领域而言的启示是什么?当前人类学在数字游戏中关注、描述和解释的问题与哲学、传播学、艺术学等其他学科有何不同?又在哪些方面可以形成互鉴?数字游戏研究如何扩展当代人类学的传统界限?梳理游戏研究的人类学脉络有助于这些问题的讨论。

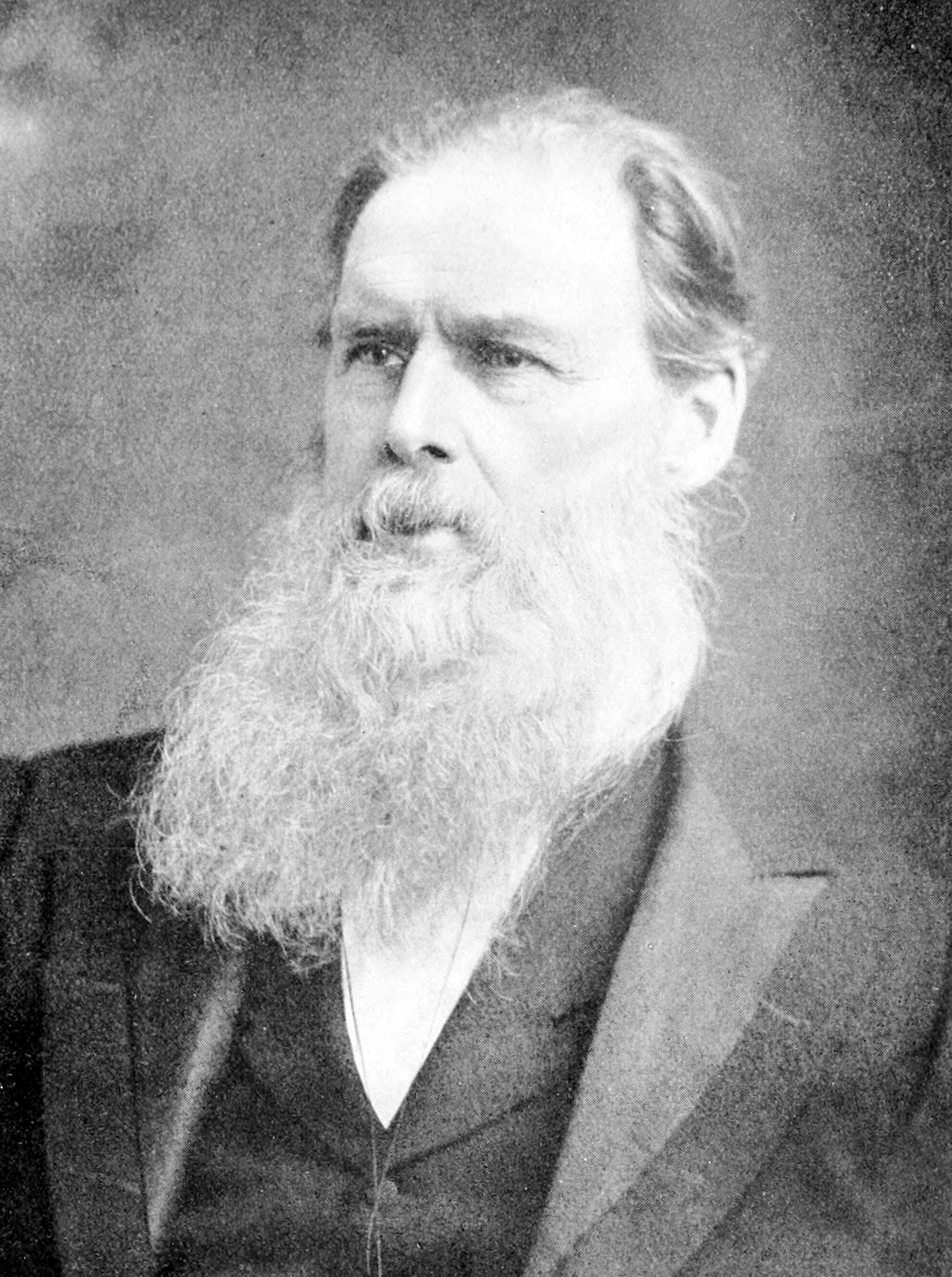

“人类学之父”E.B.泰勒(Sir Edward Burnett Tylor)

从时间阶段上来讲,人类学的游戏研究积累可以20世纪80年代为标志划分为“大世界”和“小世界”两个取向。之所以能够粗略地以80年代为标志,是因为70年代是西方街机与家用游戏机商业化的黄金时代,这种以数字化设备为主要媒介的新游戏形式的流行,代表着数字技术开始渗透人们的日常文化[1]。随后的80年代,人类学家开始真正重视所谓“虚拟世界”给社会生活带来的改变[2](P.55)。

二、“大世界”取向中的游戏版图

法国人类学家罗伯特·胡玛雍(Roberte Hamayon)在《我们为什么要玩》一书中指出,游戏在西方人类学史上一直都处于次要地位。这并不是因为游戏在人类学家所调查的他者世界中不重要,而是因为西方人类学家自身受限于一神教和民族国家的观念教化。这种意识形态将游戏视为对神圣性的侵犯和对权力集中的威胁。因此,游戏作为从正统的文化系统中剥离出来的“不严肃”“不重要”的“娱乐活动”,一直居于诞生于西方的人类学研究的边缘[3](P.xv-17)。

有趣的是,在一种更加通俗的认识里,电子游戏出现之前的游戏研究主要植根于人类学[4]。这里的游戏研究主要是指赫伊津哈(Johan Huizinga)的《游戏的人:文化的游戏要素研究》[5]。赫伊津哈虽然是历史学家,但他能给后人留下人类学家的印象并不奇怪。他的出发点是当时流行于人类学界的比较语言学、比较文化视野,他广泛搜集民族志材料,尝试与莫斯(Mavcel Mauss)、葛兰言(Marcel Granet)等同时代的重要人类学家对话,而且与他们一样,赫伊津哈在旨趣上也是从一个一般性的概念(即“游戏”)出发,并尝试探求通用于人类文明的普遍规律。因此,《游戏的人:文化的游戏要素研究》也被归类为“元-历史人类学”(meta-historical anthropology)[6] (P.162)的著作。

(一)作为跨文化样本的游戏

相对于聚焦虚拟“小世界”的数字游戏研究而言,赫伊津哈的这种取向可以说代表了一种“大世界”的人类学游戏观:游戏普遍地存在于世界各地的文明当中,它与宗教仪式等其他的文化形式(cultural forms)息息相关。也正如《游戏的研究》(The Study of Games)这本前数字时代的经典游戏研究汇编所概括的,那时的研究者确信,被忽视的游戏对任何社会而言都具有经济利益与生存需求之外的价值和功能[7] (P.2)。

在人类学成为独立学科的19世纪晚期,游戏的样本在世界范围内得到广泛的搜集、比较和分类。有两位人类学家为游戏的跨文化研究做出了奠基性的贡献。“人类学之父”E.B.泰勒被认为是第一位明确指出游戏可以提供文化联系线索的人,事实上也是在现代人类学意义上第一个对游戏进行系统研究的人类学家。泰勒在19世纪末游历美洲的过程中重点关注了墨西哥阿兹特克人的游戏,并写下了《论古代墨西哥的帕托利游戏及其可能的亚洲起源》(1878)、《游戏的历史》(1879)、《关于哥伦布时代前亚洲人交往的证据——美国抽签游戏的报告》(1896)等文。他认为不同于扔球或摔跤等简单游戏,当高度相似的复杂游戏(比如棋)“出现在两个地区时,一定是从一个地区转移到另一个地区,或者从一个共同的中心转移到两个地区”[8]。因为复杂游戏的元素之多、规则之丰富,使得从组合概率的角度上讲,两个地方出现相似游戏只能是传播而不是巧合的结果。他坚持认为,阿兹特克人的棋类游戏帕托利(Patolli)是在哥伦布时代之前从印度传来的帕奇斯(Pachisi)的变体[9]。这个论断也成为20世纪中期,在争论文化的单一起源与多起源时被反复提及的例子,如著名的文化演化论者克鲁伯(A.L. Kroeber)认为,如果帕奇斯是从印度传到墨西哥的,那么解释不了为什么几乎与之相关的其他文化形式都没有被墨西哥人接受[10] (P.551-553)。

阿兹特克人的棋类游戏帕托利(Patolli)

另一位游戏人类学的重要奠基人,同样也是游戏普遍主义和游戏传播论的支持者,美国人类学家斯图尔特·库林(StewartCulin)在帕托利的问题上也并不太同意泰勒的说法。他认为帕托利是美国土著制度直接和自然的产物。[7] (P.112)库林被认为是19-20世纪初人类学领域最重要的游戏学者,他曾任职于纽约布鲁克林艺术与科学博物馆,是美国人类学家的编委会成员。库林对亚洲文化很感兴趣,多次前往日本、中国、科尔卡和印度考察,“带着他的车费、一支铅笔、一套想法和一个微笑出发,然后带着同样的微笑、更多的想法和许多包装箱回来,里面的东西被用来在布鲁克林博物馆的展览厅里”[7] (P.55-56)。1889年他出版了第一本关于游戏的册子《中国游戏与骰子》,之后又陆续发表了很多游戏相关的著述。他在800页的北美印第安游戏专论中将印第安人的游戏分为运气类(比如掷骰子)和技巧类(比如射箭、球类运动)[11]。他认为这些游戏的起源是魔法仪式,应当说所有游戏的背后都有一个仪式,游戏用品总是作为仪式中最重要的祭品或服饰。一些部落中,仪式消失了,但是仪式的残存——游戏——则作为娱乐保留下来,因此这些部落的游戏可以说是仪式与娱乐的中间形态。库林让游戏作为人类文化的一个重要组成显露出来,且总是与宗教信仰和实践密切相关。

后来,泰勒和库林都因为过于注重游戏的相似性而忽视了差异性而被诟病,但他们对游戏的兴趣在美国学界得到发展。在这种跨文化比较的思路里,游戏是各个文明和社会中某些文化形式退化后留下的残存,被用作追踪文化联系,因为在游戏中经常能发现借用或改编自其他民族游戏材料的证据,它们也被作为宗教仪式的低配版本,无处不在地显露着文化进化论所关注的遗迹特征。同时,他们的研究也都包含着一个显而易见,又极易被忽视的结论,即前现代土著社会的所有游戏都是集体性的,游戏规则即是集体形成时人与人之间的互动规则。这一点也为研究数字时代的游戏互动留下启发。

(二)通向一般性理论的游戏

跨文化收集与分类的兴趣一直延续到20世纪中期,人类学家曾像现在的游戏学者一样呼吁研究游戏的重要意义[12]。他们从当年的跨文化人类学档案中获益,通过对全世界范围50个社会样本的民族志材料的分析,将世界范围内的游戏分为机会类游戏、策略类游戏和身体技能类游戏。此时的人类学家秉持着一种古典主义的理论旨趣,他们借助这种覆盖全世界的跨文化分析,得出了一个一般性的结论:在世界范围的游戏中,策略游戏往往与社会制度有关,机会游戏与宗教信仰有关,而身体技能游戏可能与环境条件有关[13]。他们还发现,游戏的创造几乎不受技术和物质环境的约束,往往简单的技术和物质元素能够产生规则极为精妙的游戏,比如围棋。

如果说学术研究的潮流和成果本身也是文化现象的话,那么《游戏的研究》(The Study of Games)这本汇编本身就能作为一种历史性的文化现象集中地总结了“大世界”的研究取向。这本诞生于1971年的“古早”游戏研究集锦,可能是数字游戏研究领域知名度、引用率最高的一本非数字游戏研究的社会科学类著作,它长达500多页,囊括了自19世纪以来具有代表性的人类学、民俗学、历史学等在内多个学科的研究成果,试图在跨文化比较、综合各个学科视角的基础上勾画一个游戏研究的版图。

这些20世纪70年代之前的人类学研究者认为,有必要在传统游戏被它的现代版本完全取代之前进行收集和研究。当代数字游戏的繁荣和传统游戏的相对没落似乎暗合了他们的预感,这种抢救式研究是明智的,因为在这些后来快速消逝的样本中,他们确认了游戏的普遍特征、功能和世界性的分类与传播。

对于前现代时期的原住民社会而言,游戏是自然而然和必不可少的,是在本能影响下进行的身体训练和包含教育、协作等在内的社会化过程。游戏的功能总是隐性或暗示性的,像音乐、故事、绘画一样,不参与满足人类直接的生存需求,而是与诸如狩猎、宗教等高度相关的表达性模型(expressive model),也是对环境或自我、社会系统和超自然现象进行掌握的练习。在后续更知名的人类学家的探索中,克鲁伯强调了游戏在发明创造中的作用,默多克(George P. Murdock)则对竞技游戏在解决冲突中的作用进行了解释[14],布迪厄(Pierre Bourdieu)将游戏作为亲属关系的表征[15](P.83-84)。人类学家也为民族志方法在游戏研究中的核心作用达成了一致意见,“游戏的收集、记录、描述本身是有意义的,为了收集游戏,人们不需要成为游戏专家,只要能从头到尾记录下来就是很宝贵的贡献”[7](P.17)。

当中一些研究虽然难掩那个时代普遍存在的西方中心主义,但毕竟让人类学家们在游戏研究的问题上获得了一种整体性的思路,即游戏的形态取决于社会的其他方面,可以说,游戏是“总体社会事实”的一个部分。这种一般性理论的追求在人类学中保留至今,游戏仍然被认为是对社区整体生活的评述(commentary)[16](P.1)。

一般性理论的取向所带来的启发是,某些仪式消失后会留下作为残存的游戏,但是人类并不是只有在宗教仪式、生计劳动停止后才开始游戏,社会生活的其他方面与游戏也许总是并行不悖的,越发专业化的经济活动,比如农耕起源之后,游戏才随之分离而逐渐成为现代意义上“专门的”休闲与消遣。

(三)超越日常的游戏

在20世纪的后半段,伴随着意义、象征、结构(主义)等研究关键词逐渐取代了功能、传播、模式,人类学家在各自关心的范式之下,从游戏中的静态规则和文化遗迹,转向游戏中活生生的社会过程与人性展演,探讨游戏区别于其他活动之于人类日常的关系与意义。

游戏不再只是一种服务于社会日常的功能性文化活动,也不是日常的简单映射。贝特森(Gregory Bateson)在他《关于游戏与幻想的理论》中提出游戏的元交流(metacommunitive)理论,即游戏是关于交流的交流,“这是个游戏”的共识在游戏之初创造出一个悖论性的框架,这个框架中的游戏行为都关于或指向非游戏(non-play)的行为,但又并不代表这些行为通常所代表的意义(比如打闹并不代表肢体暴力,玩笑并不代表言语攻击),所有的游戏参与者必须在主观上提醒自己“这只是个游戏”[17]。贝特森结合精神病学相关理论说明,游戏呈现出了人类与日常暂时脱序的一种方法,是与周遭世界建立不同类型关系的活动[3](P.xvii)。

游戏也不再被视为仪式的简单或退化版本。结构主义大师列维-斯特劳斯(Claude Levi-Strauss)曾经相当明确地概括了游戏与仪式的不同。虽然从哲学维度上看,二者都是规则系统,都超越日常,但这两种超越性的效果并不相同。首先,游戏会形成分离性的、差异性的结局,参与者之间在最初本来是平等地位,结束后会分出胜负;而仪式则促成融合性的、趋同性的结局,初始状态时不平等趋于平等,相冲突的神圣和世俗会融合起来,指向统一的目标。其次,仪式的目的是带来确定的结果,而游戏却旨在导向不确定的结果,这种不确定具有合法性。最后,游戏的合法不确定性使它们总体上比仪式的有序场面要灵活[18](P.30-32)。斯特劳斯没有将仪式作为更高位阶的文化形式,相反,他跟赫伊津哈一样,将仪式看作是一种特殊的游戏。

游戏研究也体现了20世纪后期人类学研究从马克思-唯物主义向韦伯-象征主义的转向,格尔茨1973年的《深层游戏:关于巴厘岛斗鸡的记述》即是这种转向中挥动着“意义”之剑的名篇。格尔茨带来了一种深受韦伯思想影响的解释性文化科学,他将巴厘人的斗鸡命名为边沁意义上的深层游戏(deep play),以说明文化现象如何解释其自身,并提出要将文化现象作为文本集合或者说能够映照现实的象征结构来理解。斗鸡的胜负所代表的地位角逐,最终是对巴厘社会总体文化的表达。格尔茨并不是因为“游戏”本身而对斗鸡感兴趣的,他在文中写道,斗鸡对于巴厘人的生活非常重要,以至于“不仅仅是一场游戏”。他也用“仪式”“比赛”“赌博”或“赛事”等词来替换“游戏”这个概念[19](P.484-534)。然而,正是在巴厘斗鸡游戏的研究之后,格尔茨用意义取代了功能,从此改变了文化人类学的基本立场,并将关于意义生产的民族志方法带入当代游戏研究的视野。

2013年11月3日,印尼巴厘岛吉安雅,印尼本土斗鸡比赛精彩纷呈。

与格尔茨相似,在游戏中发现“角色竞赛”的欧文·戈夫曼(Erving Goffman)的民族志则是在大都市拉斯维加斯展开的。这位特立独行的社会学家关于戏剧与框架的知名理论来源于他早年对游戏的浓厚兴趣。戈夫曼曾经在拉斯维加斯担任21点游戏的荷官,可以说是运气类游戏的深入洞察者。他的研究发现,赌博之所以具有强烈的吸引力是因为模拟了“真实人生结构”的竞技场,人们在牌局寻找的是无法在风险事件中展现自身人格和参与命运塑造的英雄主义行为,他们要通过赌博游戏,让自己暂时从官僚科层压抑的现代社会解脱,转而投入无限可能的状态中[20](P.19)。

总的来讲,“大世界”时期的游戏人类学在以下五个方面留下了启发性的研究成果:第一,在世界范围内收集和分析的跨文化材料说明,游戏是普遍存在于世界各地(只有少数部落的调查材料显示不存在游戏)、发挥重要社会功能的文化形式,游戏能够随着文明之间的相互接触而传播,它们最初都是集体性的;第二,建立了有效的游戏类型学,人类学家的跨文化样本收集显示,早期文明中的游戏大致可以分为机会类、策略类、技能类三种(这种基础分法仍在一定程度上适用于当下的数字游戏的归纳总结和组合式创新);第三,游戏与社会生活其他方面的不可分离性在前现代社会表现得十分明显,每一种功能和意义都要放在整体性的社会构造中去考察,因为是不同的社会组织、宗教观念、生计方式等造就了游戏不同的形态和功能;第四,现代以来,作为分离性现实的游戏可以被视作一种表达性的模型,同时也成为人类超越日常、与周遭世界建立特殊关系的方式,这种方式在意义生产的层面区别于其他类型的活动;第五,游戏不止是一套理想的结构和规则,而是动态的互动过程,因此从头到尾、充满细节的民族志记录工作对于理解游戏而言是至关重要的。

三、游戏棱镜中的“小世界”

在80年代以后,对社会产生强烈影响的计算机技术改变了人类学游戏研究的格局。此时人、物、信息的流动与全球化已成为常态,带有西方中心主义倾向的跨文化收集与比较范式退出主流,游戏的背景从前现代的异文化社区转移到科技化的现代都市。人类学的游戏研究也从“大世界”的比较文化视野转向数字技术在屏幕背后营造的“小世界”。透过游戏这个解析式成像的多面棱镜,研究者们得以窥见这个“小世界”折射出的现代社会的多元样貌。

当人类学家谈论数字游戏的时候,跟其他领域的学者一样,也自然而然地使用“world”一词⑤,以表示数字世界之于物理世界的相对独立性。这个相对于“大世界”而言的“小世界”有两重含义,其一是指数字技术使得人们可以跨越物理距离进行交流或获取异文化信息的全球化特征,其二是指电子游戏以数字设备为媒介所微缩呈现的虚拟世界。

多人在线网络游戏正是“小世界”两重含义的完美结合,玩家能够跨越地理、语言和身份标签,共存于同一个线上游戏世界。借助《第二人生》《魔兽世界》《无尽的任务》《美国陆军》等较为早期和经典的多人在线游戏,人类学者们逐渐摸索出一套关于数字游戏研究的方法和知识取向。区别于“大世界”研究取向将游戏作为静态的规则组合与地方性社区的文化表达模型,“小世界”的人类学家更加关注动态的游戏,包括游戏产消链条中多方主体的具体互动[21]、个体如何在游戏社群中构建新的自我认同[22]、线上与线下在社会组织与意义生产上的勾连[23]等。当然,这种取向在上述20世纪70年代的研究中已露端倪。

《魔兽世界》

在访谈和问卷可以如此便利获得的网络环境中,人类学依然强调深度参与观察的不可替代性[2](P.52)。正如玛丽莲·斯特拉森(Marilyn Strathern)所说,民族志产生的数据比研究人员在收集数据时意识到的要多[24](P.5-6)。信息的“膨胀”既是在深描意义上进行层层深入的解释的结果,也是参与观察作为一个开放的发现过程的发现结果。从近距离的观察中,研究者才能从片面的常识性理解中解放出来:一个权力型玩家的“作弊行为”并不是简单地获取破坏规则的快感,而是在实现自己的游戏理想[25],一个听障人士登录《第二人生》也并不只是为了社交,还为了栖居于一个有归属感的“数字地方”(digital place)[26]。

在民族志整体与细节的辩证考察中,“小世界”时期的人类学家对于数字游戏的发现和主张大致可归纳为以下三个方面:

(一)游戏向“物”的还原

20世纪90年代的物质转向(material turn)思潮影响了人类学家对于数字游戏的根本理解,即数字游戏是物质性的,而玩游戏是一种物质实践[27]。游戏的感官沉浸越是深入,人们就越是会忘记游戏作为一种“玩物”(plaything)[28],是如何通过策划、编程、绘制等物质性的过程制造出来,如何被从计算机硬盘中读取出来,如何在不同的显示设备上呈现出来,如何在不同的服务器上运行。

传统研究中的游戏是仪式的简单版本,而数字游戏则被视作人造之物(artifact)的复杂版本。这种转变与游戏生产者的出现及其面目的清晰化和具体化相关。传统游戏中的规则制定者要么无法追溯,要么并没有在游戏现场进行的“仪式过程”那么重要。游戏仪式属性的“祛魅”也与游戏生产者本身的出现紧密相关:每个电子游戏都有明确的开发者、设计师、营销部门、发行商、法律团队,还有提供资金支持的赞助商。

将游戏视作人造物也正是为通向这些隐藏在背后的“造物主”扫清道路。对于研究游戏成瘾的人类学家娜塔莎·舒尔(Natasha Schull)而言,成瘾问题不能只在成瘾者一端进行医学、心理学层面的解释,而要回溯到另一端的“造物主”,他们通过陷阱般的设计手法让游戏被机器赌博所挟持,在成瘾问题上难辞其咎[20](P.29)。在这一类特殊的游戏之外,重要的游戏民族志学者T.L.泰勒(T.L. Taylor)则认为,生产者并不能完全控制游戏进入社会后的走向,游戏在多方的参与与交叉中相当于一种边界物(boundary object)[29],它横跨多个社区的边界,组织不同的认知。游戏能够被一系列行动者共同参与、拓展和改变,它超出了游戏生产者的意图,被卷入到个人意义制造、社会过程以及技术结构的多重逻辑当中。

人类学家还提醒人们注意数字游戏世界的外部物质性。物质文化人类学家丹尼尔·米勒(Daniel Miller)提出,所有数字技术的物质性都有三个维度,数字化基础设备和数字技术的物质性,数字内容的物质性,数字情境(context)的物质性[30]。这个论断并不是等待着被应用于数字游戏当中的理论假设,而是从对数字游戏的民族志观察中得来的。家中、网吧、地铁,物理空间的差异会造成游戏过程中的差异[31](P.166)。比如在网吧按小时付费玩游戏的人很可能倾向于跳过《侠盗猎车手:副城》(Rockstar North)中的剪辑镜头,家庭网络连接速度造成的滞后性则刚好被用于优化游戏表现,这说明了游戏进行的物质场所与游戏行动和策略之间的显著联系[32]。

与外部以物理形态呈现的物质性不同,数字游戏世界内部的物质性是一种人机实践,比如人与系统元素之间的有机互动,玩家对在线化身(avatar)的塑造与认同等。T.L.泰勒结合人类学家拉比诺(Paul Rabinow)的“组合”概念和拉图尔(Bruno Latour)的行动者网络理论(ANT)[29],将《魔兽世界》中的团队插件视作与玩家一起构成游戏组合的非人类行动者,它是团队中身份模糊的成员,通过在危机时刻替代人类玩家发出及时的广播消息而发挥着能动性。人类行动者在游戏世界内部的化身则通过重新定义在场(presence)而定义了物质性,玩家的身体是不可见的,但玩家却是在场的,因此,不是可见才能被称为物质性,只要是有意义的存在都具有物质性。这一对物质性的重新阐释并不只是定义了作为概念的游戏,它还可以被用来解释为什么数字世界的性骚扰也是不能被允许的。

如果说数字技术研究者发现,计算机的独特之处在于它在一种预设的物质环境传播了一种非物质的假象[30](P.37),那么人类学家则在数字游戏中的多方互动中拓展了物质性的内涵与外延:数字游戏不止是只有人类玩家的世界,玩家不止在玩,也在多种物质性力量的互相缠绕中“被玩”[29]。同时,对生产环节、游玩过程中物质性实践的挖掘与强调,对数字游戏仍作为人造之物的还原与揭示,在祛魅数字技术、数字资本的同时,也让探讨数字游戏语境中的伦理学、政治经济学方面的细节问题成为可能。

(二)虚拟性不是虚假性

相比于更加时髦的物质性,人类学在20世纪80年代也许最先注意到的是数字世界的虚拟性(virtuality)[1]。计算机技术在通信方面的应用,使得大量社会活动从面对面(face to face)的情境迁移到了虚拟的数字场所。有人会怀疑,这种迁移只是改变了这些活动的形式要件,但对于人类学家,面对面情境的消失不仅在民族志方法论层面挑战了获得材料的方法,同时也意味着新的社会性正在从虚拟世界与物理现实的裂隙中生成[33]。

对于人类学家而言,首先,数字游戏的虚拟性并不作为物质性的对立面,而是意味着人类活动被多种数字技术所中介(mediated)[30](P.37)。然而认识到技术的中介性并不意味着默认技术的神秘化和黑箱化,技术与社会行动之间的相互塑造必须被视为从属于社会的附带现象而被揭示。人类学家认为,中介一直存在,人类生活在很多方面也因此一直具有某种意义上的虚拟性,只不过从前营造虚拟性的中介可能是建筑物、文本、衣物、饰品。不被中介的真实感和主观性是不存在的,无论是亲属制度、宗教规范还是数字仪式,人的社会认知都是被各种各样文化形式所中介而成的产物。正如米勒所宣称的,社会科学早已经证明,早在我们意识到虚拟世界是真实的时候,真实的世界就是虚拟存在着的[30](P.15-19)。

玩家对游戏的沉浸乃至沉溺体验,更让虚拟性成为数字游戏对立于其他“正经”事务的根本特征乃至众矢之的。虚拟与现实之间关系的讨论也成为游戏研究的核心主题。人类学家发现,数字时代的一大现象即语言正在追赶技术[1],数字游戏的出现第一次在学术界之外激进地影响了大众对所谓“现实”的理解,事实上人们还没有找到一个真正合适的词来描述游戏之外的世界。目前所用的不太合适的词通常包括“现实”(reality)、“真实”(the real)、“实际的”(the actual)、“线下的”(offline)、“物理的”(the physical)、“真实世界”(real world)等。

《第二人生》游戏

正是在这个充满论辩和争议的地带,用什么词汇来界定虚拟性的对立面或另一半,决定了人类学者理解数字虚拟性的立场。比如,《第二人生》的深度研究者汤姆·贝尔斯托夫(Tom Boellstorff)用的是实际的(the actual)/物理的(the physical),他认为虚拟和实际之间存在不可被模糊的界限,具体而言,二者之间的关系是指示性(indexical)的,而大部分数字技术对社会现象的改造正是建立在这种区分上[34]。邦妮·纳迪(Bonnie Nardi)认为,“真实”(the real)最应该被作为虚拟的另一半,因为“物理的”可能会错误地暗示,物理世界并没有在物质上支撑和渗透到虚拟中,而这是对数字技术物质性的否认[1]。T.L.泰勒似乎认为,游戏内外的联系大于区分,玩家生活在游戏世界和真实世界这两个空间的间隙中,并以各自的方式对这种两个世界的经验进行协商,正是在这种协商中,线上和线下生活之间的关系不是有界限的关系,由此,游戏/非游戏的二分法也就并不成立[21]。托马斯·马拉比(Thomas Malaby)则比较折中,他选择“现实” (reality)一词,但认为现实与游戏之间是半封闭的,以给游戏中的不确定性留下空间[35]。正如社会心理学家、民族志学者加里·阿兰·法恩 (Gary Alan Fine)所提示的,游戏外的日常秩序总是以多种方式“侵入”游戏,玩家对这些“侵入”作出动态的反应,并协商出一个处于动态张力的现实[36](P.200)。从某种意义上说,人类学者对数字游戏研究的大量工作及落脚点都是在于阐释自己关于游戏内外、线上与线下之间关系的立场。

无论采用哪一个词汇来描述游戏之外的世界,虚拟性都没有被人类学家作为相对于现实之真实性的虚假性(the unreal)。用知识社会学的语言来说,从前的游戏可能是相对于日常“至尊现实”(paramount reality)的“飞地现实”(enclave reality)[37](P.34)。但是数字游戏正在让飞地与大陆相接,人们在游戏中进行日常对话,交换物资,甚至完成工作。T.L.泰勒发现,通过具身性(embodiment)的实践,自我和社会生活能够在游戏空间中真正扎根(grounded)[38](P.60)。这种非虚假性也表现在游戏不再是现实道德准则的逃逸之地,游戏甚至比日常现实更能进行积极的道德触发,霍恩贝克(Ryan Hornbeck)的调查显示,《魔兽世界》中密集、纯粹的道德刺激,有很强的能力来激活有关关怀、公正、互助等道德认知系统,并产生“道德流”(moral flow)[39]。传统意义上消费仪式也无阻碍地迁移到游戏中,正是交换、占有、整饰、销毁使得休闲农场类游戏具有“现实”吸引力的原因[40]。不仅如此,游戏甚至具有将虚拟转化为现实的能力,美国军方则通过在《美国陆军》中塑造抽象敌人的方式来征募新兵,敌人的抽象性和灵活性使游戏产生的想象可以被套用于任何现实的军事部署。[41]然而,虚拟性与“至尊现实”的不连续性也应该是可以被允许的,这种不连续性能够弥补玩家的现实缺憾,比如对于身心障碍人士,在《第二人生》的游戏实践使他们获得了一种拓展能动性的虚拟力(virtual ability)[26]。

人类学对宗教、仪式的传统研究表明,虚拟与现实的界限因各种抽象事物的中介而模糊,精神体验与客观事物之间形成的张力构筑了所谓的“现实”。数字游戏作为一种技术-艺术媒介,也许可以暂时形成与日常秩序相分离的“魔圈” [5](P.11),数字“魔圈”中的图像是虚拟的,但虚拟空间中的社会互动并不是虚假的,人类学用情境化的数字民族志细节代替哲学思辨来说明,人类对虚拟与现实之间关系的认识可以借由游戏获得更新。

(三)结构之外的无穷可能

相对于游戏本体研究学者所关心的规则、叙事等层面的结构性要素,人类学家更关心结构之外的开放性、实验性、突现性(emergent)和不确定性。这种关注来自两个方面的原因,一方面,相较于文学、绘画等指向静态历史的传统媒介,游戏的凝视和互动则指向一个可被不断影响的、不确定的未来[42]。另一方面,参与观察本身就是一种人文实验,一种对不可预见的、突发的和偶然的事物保持开放的研究方式,其研究结果也倾向于挑战预设的结构。

在这种取向下,游戏被视作具有一种应对不确定性的性情(disposition)倾向。借鉴实用主义哲学家关于“世界作为不可减少的偶然性”的描述,美国最重要的游戏人类学家之一马拉比认为,20世纪人类学家看待游戏的方式无非两种,作为非工作的游戏和作为表征(representation) 的游戏。在数字技术产生之后,游戏则应该被视作为一种态度,其特点是面对一个超然秩序不被允许的不断变化的世界,随时准备即兴发挥。这个无序世界总是带有渐进的甚至是激进的变化的可能性[43]。对他而言,最完美的游戏状态,应该让对偶然性的体验介于焦虑(太多偶然性)和无聊(太少偶然性)之间。

施泰因库勒(Constance Steinkuehler)

同时,游戏还被作为向既定规则开放博弈和变更的实验性场域。施泰因库勒(Constance Steinkuehler)发现,数字游戏中并不存在唯一的规则立法者和意义生产者[44]。所有的数字游戏的规则创造都处在两方的协商过程中:游戏世界的设计者和居住在其中的玩家群体。她认为,双方都在游戏世界中争夺控制权和意义制造权,但只有通过这两种权力的共存和张力,实际的游戏才会出现。正如《魔兽世界》中用滑翔机插件打破游戏出厂设定的速通玩家,他们用实际行动“反抗”既有规则,从而实现更极致的游戏体验和意义获得感[25]。

游戏中被打破的规则和结构也在潜移默化地塑造着与游戏产业相关的既定政治经济秩序,游戏中自发性的新“玩法”引起了人类学者的注意和反思。游戏体验的差异性需求催生出新的劳动身份——玩工(playbour)[45]。这一身份意味着游戏不再是在赫伊津哈和卡约瓦(Roger Caillois)意义上全无生产性的活动。除了作为高端玩家、模组创建者的“产消合一”(prosumption)的玩工,还有主要凭借“手工”“肝时间”赢得装备再转手卖给“不劳而获”者的金币农民(golden farmer)。虽然都是玩工,在英语世界中,前者被认为是淡泊利益的科技自由主义者,后者则被视为低技术的第三世界数字劳工,尽管研究者们认为两种身份中都存在新形态的剥削,人类学家纳迪则发现西方对中国金币农民的认知来自一种刻板的东方主义想象,她描述了西方部分玩家、媒体、学者如何用不完整的信息和东方主义的成见拼凑出了一个中国数字打金者的形象,从而歧视性地忽视了中国玩家群体内部的多样性[46]。

游戏还为身份建构和自我认知的颠覆提供了实验性的空间。身份是人类学研究的传统主题,在数字游戏中,玩家如何使用和认知化身成为了反思身份及身份研究的新材料。化身充当了可以塑造身份的工具,被用来探索一个人的内在自我,玩家认为:“我所选择的动物的头颅提醒我,我可以自由地成为完全不同的人。”[38](P.52)玩家会花大量的时间在“捏脸”、挑选性别、搭配服饰,证明了游戏中的玩家不仅仅是作为能够感受刺激的“头脑”而存在,也是通过作为虚拟身体的化身构建他们的身份。游戏所具备的实验属性,也为具有独特身份的群体,比如性少数群体、身心障碍者群体的议题打开更自由、更具有正向推动力的讨论空间[26]。

相对于对游戏本体进行的文本分析或哲学思辨,人类学在游戏的规则与结构之外,透过玩家的自发性与能动性看到了正在萌生的社会变动,这些变动既蕴含人类利用数字技术完善自我的新潜能,也预示着数字社会中旧有不平等的打破与新的不平等的制造可能是相伴而生的。

很明显,相对“大世界”时期稀少而珍贵的民族志材料,数字时代的研究者们能够便捷地获取海量、分散且即时的信息,并用各自感兴趣的跨学科理论来处理这些材料,这也使得“小世界”时期的研究成果很难用一两种所谓的研究范式概括清楚。总的来说,相对于同时代其他领域的游戏研究,将数字游戏作为同时具备现实独立性和连通性的“小世界”的人类学,不仅更加关注具体情境(context)下的游戏如何被“玩”(即包含了社交、消费、交换、建立组织与认同等一系列社会活动),玩家与游戏中人与非人的其他对象之间的具体互动如何发生,同时也更倾向于联系整个社会经济背景来考察游戏既作为技术-艺术媒介又作为数字资本体系中商品的多重面向,从而将游戏视作多方主体参与的社会复杂系统。这就使得相比于其他学科的游戏研究,人类学看重用生动而多样的民族志细节来描述这些互动如何发生。

四、结语:游戏与面向数字社会的人类学

通过以上梳理可以看到,“大世界”时期人类学家的主要贡献在于以广泛的民族志材料申明了游戏之于人类社会普遍意义上的重要性,“游戏出现得如此广泛,以至于很容易推断出它们满足了人类的普遍需求”[7](P.9),他们的研究显示,对于前现代人类社会游戏是自然且必不可少的,是在本能影响下进行的身体训练和包含教育、协作等在内的社会化过程,只不过在社会生活高度分化、专门化的过程中游戏才逐渐演化并被视作非必要的消遣范畴。计算机技术成熟以来,在数字游戏“小世界”中进行田野调查的人类学家不再将游戏作为演化与传播遗迹的“文化残存”,而是将游戏作为人类社会活动的数字化延伸来考察。游戏仍然是普遍存在的,但数字游戏生产者的出现,从某种程度上说,用新制造出的同质化取代了以往的多样性:全世界不同地域的玩家不再重复那些祖先流传下来的传统游戏,而是可能同时同地着迷于同一款大型多人在线游戏。从游戏的多样性、一般性、超越性,来到物质性、虚拟性与开放性,人类学家不再执着于对多样的游戏进行收集和分类,转而关注作为人造物的游戏如何在不同的维度上连接不同的行动者,如何构造出相互重叠的意义网络,并催生出新的政治经济形态。

如今的数字游戏不但能够拓展传统人类学的固有边界,也正在成为人类学与传播学等人文社会科学在数字社会相关议题上进行对话与联合的跨学科桥梁。这将是一个同时面对机遇与挑战的过程:

首先,数字游戏已向人类学传统主题敞开新的田野。当代社会向数字游戏的延伸、迁移、“扎根”、实验,无一不让游戏成为必要且充满可能的调查对象。游戏敏感地反映着当下时代的文化气候,得以成为人类学家用以研究族群、身份、仪式、伦理、权力等传统议题的虚拟世界田野,它具有恰到好处的封闭和开放,且游戏内外不断上演着“地方—世界”式的互渗与互动,人类学能够在其中应用和更新前数字时代的田野调查方法。“把游戏作为方法”不是简便的口号,研究者确实需要在游戏上做研究,用游戏做研究。早期的人类学家一直在调研方法上向新技术、新媒介敞开,电影、摄影和录音从一开始就是早期民族志的一部分。[47]数字游戏在调研中的应用也应该指日可待。事实上,数字游戏在政治科学、经济学等学科调研过程中的应用已经取得了有效的成果。不过,在游戏中做研究也在方法、伦理层面挑战着既有的研究规范。例如在数字世界中,研究者并不总是能找到边界清晰的社区,无处不在的匿名性、虚拟性影响着材料的置信度,同时,对于如何或是否必要在游戏中袒露身份,人们还未达成共识。如果某种类似“元宇宙”的深度数字化时代即将到来,那么现在从数字游戏中探索一套可以共用的研究规范则已然并不超前,而是势在必行了。

《侠盗猎车手》

第二,人类学的视野可以克服游戏经验碎片化带来的研究困境。游戏研究者们都有共识,游戏种类的多样性和游戏经验一定程度上的不可共度,让核心议题的统一与对话变得更加困难。如果说,后现代社会的特征即是碎片化的,那么数以万计的数字文化产品及其相应社群,让文化经验的碎片趋于粉末。《动物森友会》这种社交向休闲游戏的研究者可能无法与理解《魔兽世界》中公会的友谊如何形成,《侠盗猎车手》中玩家的“越轨”行为与《王者荣耀》中的“越轨”行为所受到的规则约束情况完全不同,同样是玩游戏,主机玩家群体和手机玩家群体在游戏体验的追求上可能完全处于两个极端。不过,研究对象的零散和多元本来就是传统人类学领域的一大特点。经典民族志时期的研究分布在非洲、南美、波里尼西亚等地,各不相同且十分“小众”,但这种表面上的地方经验的局限性并未限制人类学家对于普适性问题的探讨,普适性问题反过来也让更多人更关注这些地方的世界性。这条成功的经验也许可以复制到游戏研究当中。

最后,其实相对于艺术、传播、哲学等领域,人类学对数字社会的研究还远远不够,使得其丰富的理论资源和独特视野都难以“出圈”。在数字游戏方面,这种保守性并不表现在批判,而是表现在几乎完全忽视。出于人文主义对技术的怀疑和对“不严肃性”(unseriousness)的鄙夷,数字游戏在内的数字文化产品很容易成为人类学房间里的大象,或者被视为是对传统村落古风的污染。然而正如纽约大学游戏中心的负责人弗兰克·兰茨(Frank Lantz)指出的,我们不能假设游戏是全新的事物,因为游戏一直与人类相伴而生,且一直是人们生活中有价值和意义的方面[48]。历史取向的旨趣不应该成为研究游戏的障碍,而应该可以成为一种必要的出发点。虚拟民族志学者从不排斥经典,他们认为,“如果我们的参考文献列表中不包括2000年以前出版的东西,我们就应该再试一次!”[2](P.55)游戏的哲学讨论要上溯至古希腊时代柏拉图所言的游戏精神,要继续追问康德、席勒、伽达默尔等哲学家以“游戏”为名提出的根本问题,前数字游戏时代的人类学研究也留下了很多值得继续探讨的发现和立场。数字游戏不止是媒介和艺术,更是社会。社会活动仍是人类学最为关注的对象,为此,人类学应该从一种假想的“不正统”中脱身出来,承认数字化力量正在剧烈地参与社会的塑造与变迁[49]。

借助与“大世界”时期游戏研究资源的连接,更多关于身份认同、灵性体验、族群的分裂与融合、仪式与神话的再生产、符号的制造与流变等方面的人类学经典理论与研究方法,都亟待被应用在数字游戏的跨学科研究当中,这样的互鉴与综合,也能够为理解当前被娱乐-技术复合体所强烈影响的中国社会提供一个开放而广阔的切面。

注释:

①数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)、中国游戏产业研究院发布的《2021年中国游戏产业报告》,中国音像与数字出版协会官方网站,http://www.cadpa.org.cn/3277/202112/41403.html,2021年12月16日。

②参见:十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第三十六章“健全现代文化产业体系”中的相关内容,中国政府网,http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm,2021年3月13日。

③本文主要选取英语世界中社会-文化人类学的相关研究作为综述对象。主要原因在于,英语世界不仅是计算机技术的发源地和最早受到计算机技术冲击的社会,也较早地对游戏的社会科学研究产生兴趣,并确立了独立的游戏研究领域。

④“剑桥人类学百科全书”(Cambridge Encyclopedia of Anthropology,CEA)是剑桥大学社会人类学系所建立的线上百科全书,每个条目都由全世界各地的知名学者进行同行评审,旨在用这种开放资源替代昂贵的纸质参考书或数据库,为学科内外有需要的人提供共享、免费和可靠的人类学信息,具有较强的可参考性。参见:Cambridge Encyclopedia of Anthropology,https://www.anthroencyclopedia.com/entry/games.

⑤参见:T.L.Taylor. Play Between Worlds: Exploring Online Game Culture, Cambridge, MA: MIT Press, 2009;Thomas Malaby, Making Virtual Worlds: Linden Lab and Second life, Ithaca,NY: Cornell University Press,2011;Alex Golub,“Being in the World (of Warcraft): Raiding, Realism, and Knowledge Production in a Massively Multiplayer Online Game” In Anthropological Quarterly,83(1), 2010.

参考文献:

[1]Bonnie Nardi. Virtuality[J]. Annual Review of Anthropology, Vol.44, No.1, 2015.

[2]Tom Boellstorff, Bonnie Nardi, Celia Pearce, et al. Ethnography and virtual worlds: A Handbook of Method[M]. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.

[3]Roberte Hamayon. Why We Play: An Anthropological Study[M]. Hau Books, 2016.

[4]Wikipedia Contributors. Game Studies[EB/OL]. (2021-11-01) [2022-01-25]. https://en.wikipedia.org/wiki/Game_studies#cite_note-1.

[5][荷]约翰·赫伊津哈.游戏的人: 文化的游戏要素研究[M]. 傅存良, 译. 北京:北京大学出版社,2014.

[6]Arpad Szakolczai, Bjrn Thomassen. From Anthropology to Social Theory[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

[7]Elliott M. Avedon, Brian Sutton-Smith. The Study of Games[M]. New York: John Wiley, 1971.

[8]E. B. Tylor. The History of Games[J]. The Fortnightly Review, Vol.25, No.149, 1879.

[9]E. B. Tylor. On the Game of Patolli in Ancient Mexico, and Its Probably Asiatic Origin[J]. Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol.8, 1879.

[10]A. L. Kroeber. Anthropology: Culture Patterns and Processes[M]. New York: Harcourt, Brace & World, 1948.

[11]Stewart Culin. Games of North American Indians[M]. Washington, DC: US gov Printing Office, 1907.

[12]Paul Brewster. The Importance of the Collecting and Study of Games[J]. Eastern Anthropologist, Vol.20, No.3, 1956.

[13]John M. Roberts, Malcolm J.Arth, Robert R. Bush. Games in Culture[J]. American Anthropologist, Vol.61, No.4, 1959.

[14]Edward Norbeck. The Snthropological Study of Human Play[J]. Rice Institute Pamphlet-Rice University Studies, Vol.60, No.3, 1974.

[15][法]皮埃尔·布尔迪厄.实践理论大纲[M]. 高振华,李思宇,译. 北京:中国人民大学出版社,2017.

[16]Thomas S. Henricks. Play and the Human Condition[M]. Urbana, IL: University of Illinois Press, 2015.

[17]Gregory Bateson. A theory of Play and Fantasy[J]. Psychiatric Research Reports, Vol.2, 1955.

[18][法]克洛德·列维-斯特劳斯.野性的思维[M]. 李幼蒸,译. 北京:中国人民大学出版社,2006.

[19][美]克利福德·格尔茨.深层游戏:关于巴厘岛斗鸡的记述[M]// [美]克利福德·格尔茨. 文化的解释. 韩莉, 译. 上海: 译林出版社,2014.

[20][美]娜塔莎·道·舒尔.运气的诱饵:拉斯维加斯的赌博设计与失控的机器人生[M]. 李奇, 译.北京:民主与建设出版社,2021.

[21]T.L.Taylor. Play Between Worlds: Exploring Online Game Culture[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2009.

[22]Thomas Malaby. Making Virtual Worlds: Linden Lab and Second Life[M]. Ithaca,NY: Cornell University Press,2011.

[23]Alex Golub. Being in the World (of Warcraft): Raiding, Realism, and Knowledge Production in a Massively Multiplayer Online Game[J]. Anthropological Quarterly,Vol.83, No.1, 2010.

[24]Marilyn Strathern. Commons and Borderlands: Working Papers on Interdisciplinarity, Accountability, and the Flow of Knowledge[M]. Wantage, UK: Sean Kingston Publishing, 2004.

[25]Mia Consalvo. Rule Sets, Cheating, and Magic Circles: Studying Games and Ethics[J]. International Review of Information Ethics, Vol.4, 2005.

[26]Tom Boellstorff. The Ability of Place: Digital Topographies of the Virtual Human on Ethnographia Island[J]. Current Anthropology, Vol.61,No.21, 2020.

[27]Diana Coole, Samantha Frost. Introducing the New Materialisms[M]// New Materialisms, Durham, NC: Duke University Press, 2010.

[28]Miguel Sicart. Playthings[J]. Games and Culture, Vol.17,No.1,2021.

[29]T. L.Taylor. The Assemblage of Play[J]. Games and Culture, Vol.4, No.4, 2009.

[30][美]丹尼尔·米勒, [美]希瑟·A.霍斯特.数码人类学[M]. 王心远,译. 北京:人民出版社,2014.

[31]Adrian Mackenzie. Transductions: Bodies and Machines at Speed[M]. London: Continuum, 2002.

[32]Thomas Apperley, Darshana Jayemanne. Game Studies’ Material Turn[J]. Westminster Papers in Communication and Culture, Vol.9, No.1, 2012.

[33]Tom Boellstorff. Coming of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the Virtually Human[M]. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2015.

[34]Tom Boellstorff. Rethinking Digital Anthropology[M]//Daniel Miller.Digital Anthropology, New York,NY: Routledge, 2020.

[35]Thoma Malaby. Anthropology and Play: The Contours of Playful Experience[J]. New Literary History, Vol.40, No.1, 2009.

[36]Gary A.Fine. Shared fantasy: Role Playing Games as Social Worlds[M]. Chicago,IL: University of Chicago Press, 2002.

[37][美]彼得·L.伯格, [美]托马斯·卢克曼.现实的社会建构:知识社会学论纲[M].吴肃然, 译. 北京:北京大学出版社,2019.

[38]T.L.Taylor. Living Digitally: Embodiment in Virtual Worlds[M]//R. Schroeder.The Social Life of Avatars:Presence and Interaction in Shared Virtual Environments.London: Springer-Verlag, 2002.

[39]Ryan G.Hornbeck. A Pure World: Moral Cognition and Spiritual Experiences in Chinese World of Warcraft[D]Oxford University, UK, 2012.

[40]Benjamin Burroughs. Facebook and FarmVille: A Digital Ritual Analysis of Social Gaming[J]. Games and Culture,Vol.9, No.3, 2014.

[41]Robertson Allen. The Unreal Enemy of America’s Army[J]. Games and Culture, Vol.6, No.1, 2010.

[42]Barry Atkins. What Are We Really Looking At? The Future-orientation of Video Game Play[J]. Games and Culture, Vol.1, No.2, 2006.

[43]Thomas Malaby. Beyond Play: A New approach to Games[J]. Games and culture, Vol.2, No.2, 2007.

[44]Constance Steinkuehler. The Mangle of Play[J]. Games and Culture, Vol.1, No.3, 2006.

[45][德]尤里安·库克里奇.不稳定的玩工:游戏模组爱好者和数字游戏产业[J]. 姚建华,倪安妮, 译.开放时代,2018(6).

[46]高永铭,[美]伯妮·纳迪.数字想象:我们如何(自以为)知道关于中国“打金”的现象[C]//何威,刘梦霏,编.游戏研究读本. 徐曈, 译.上海:华东师范大学出版社,2020.

[47]Samuel G.Collins, Matthew Durington, Paolo Favero et al., Ethnographic apps/apps as ethnography[J]. Anthropology Now, Vol.9, No.1, 2017.

[48]Frank Lantz. Games Are Not Media[EB/OL].(2009-08-20)[2021-12-15].https://gamedesignadvance.com/?p=1567.

[49]郭亨宇.对话哲学学者姜宇辉:游戏是属于未来的载体,它将开辟新的公共空间[EB/OL].(2021-06-29)[2022-01-15].https://36kr.com/p/1289163254362115.

本文原载《西南民族大学学报》(人文社会科学版)2022年第9期,澎湃新闻经作者授权转载

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司