- +1

江南名士丨赵宧光:一片寒山石,风流属赵家

原作者:愁予

注意!!!未经授权不得转载!!!

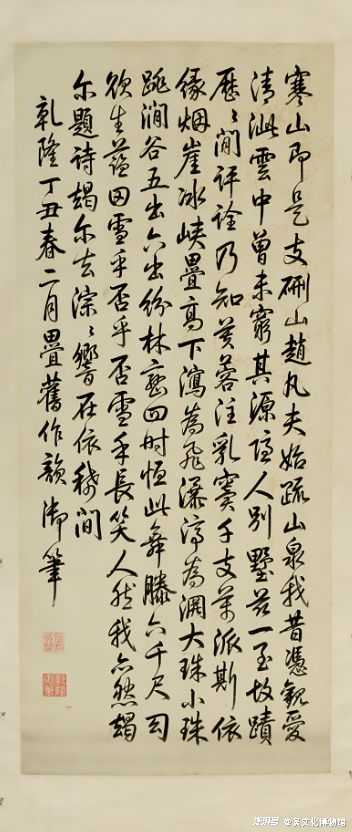

乾隆四十九年(1784年),年过古稀的乾隆皇帝六下江南,驻跸苏州,期间他登临苏州城外的寒山,游览寒山别墅、千尺雪和法螺寺等著名景观,并留下了包括《寒山千尺雪五叠旧作韵》《听雪阁五叠旧作韵》等一众诗文,之所以皆是旧韵,那是因为乾隆皇帝六下江南每次都会驾临寒山饱览风光,总共留下诗文三十余篇,其中一首曰:

(清)乾隆《重游寒山别业作》 南京博物院藏

题咏之间,不难看出乾隆对于寒山的喜爱。诗中首句提及的“赵凡夫”即是明代苏州地区享有盛誉的赵宧光,他奉双亲遗骸隐居于寒山,期间营建别业,凿山引水,修植绿植,赵宧夫及其后人自此便与寒山结缘,在后世文人的凭栏题咏中频繁现身。

一、宁为寒山客,不披紫金衣

万历二十一年(1593年),苏州文人赵枢生弃世而去,死前曾给他的儿子赵宧光留下遗言,希冀自己葬在一处幽僻之处。赵枢生其人在当时颇有誉名,其所属的赵家是宋朝皇室赵氏的后裔,乃是书香门第,赵枢生的父亲赵汴更是嘉靖年间的进士。赵枢生天资聪颖,自幼读书,但未能像其父亲一般考中进士。《含玄先生墓志铭》说他此后便“遂弃去,读他书,隐闤闠中,不窥户外者三十余年。其学主六经,旁及子史。搜猎古奇文秘事,矻矻不休。闭门下键,时至经旬,或遇风月晴明,仅出徜徉,才一瞬复入读如故”。

场屋失意导致赵枢生并无功名在身,但执著于书卷却也让他收获了名士的称号。积年累月之间,赵枢生日趋超然世外,晚年我行我素,行为怪异,《含玄先生墓志铭》说他“晚厌世氛,遂长斋日饭一脱粟或经数日不食,或日加数餮。抱膝长吟,若身在黄时也”,冯时可《赵凡夫先生传》也说:“含玄子讳廷梧,隐德迈世,余尝称为六异先生,谓室无器,堂无客,衣不制,食不庖,庭不翦,草席不除尘,三吴间至今以为佳话”,临死之际的赵枢生更是对家人说梦见上帝授予他“六字符”,并封他为泰山承事,拒不进食,一月之后便撒手人寰。

赵宧生受其父亲的影响颇深,《赵凡夫自叙》云:“先处世含玄先生无世俗交。研究文史之暇,时呼儿子侍听,千古可喜、可愕、可师、可惩诸节目,自相鼓吹,不知夜漏之残,庭训止此,何有于他”,赵宧光在其父亲的教导下可能不仅仅养成了博学好问的习惯,或许也传承了其父赵枢生超然世外与放荡不羁的性格。因此,赵枢生死后赵宧光便谨遵遗命,开始寻找一处幽僻之地以安葬先父遗骸,但这个过程却并没有想象中那般顺利。

赵宧光像 图片来源/《吴郡名贤图传赞》

赵宧光在《寒山志》中自述这个过程时云:“于是披蓁历莽,望陇寻原,或言不从心,或形虽协兆,最后得坱圠之间,空然大谷,似重有合焉”,就在寻地快有进展之时,赵宧光却突然大病一场,只能无功而返。乙卯年(1595年)孟秋,赵宧光其母亦驾鹤西去,赵宧光在悲痛万分的同时又想起了父亲的遗命,于是便“哭而被发入山”。这一次,赵宧光遇见了受人冷落的寒山。

彼时的苏州山水名躁一时,以虎丘为绝,支硎山、天平山紧随其后,寒山却显得默默无闻。但赵宧光偏偏是“人之所弃,我独属意焉”,当他发现寒山这个人迹罕至之地时,赵宧光在心中已经开始想着如何营造布局了。但寒山并非完全超然于世外,山旧为“老儒生所据,老儒生得之庶姓,庶姓得之寒山僧”,寒山本无名,是赵宧光见“《郡志》涅槃岭在其左,又见寒山诗有‘时陟涅槃山’句,而寒泉则支朗品题,名亦清远,因命之曰寒山焉”。赵宧光遂破家以购寒山,此过程颇为顺利,他说“比邻无不愿以山归我,不逾年而前后左右目中诸峰,皆为我有矣”,最终赵宧光得到的寒山地域“收户三十,连山五百,以内二顷,缭以周垣一千余丈”,这才满足了赵宧光“始可任意纵横措其布置”的愿望。

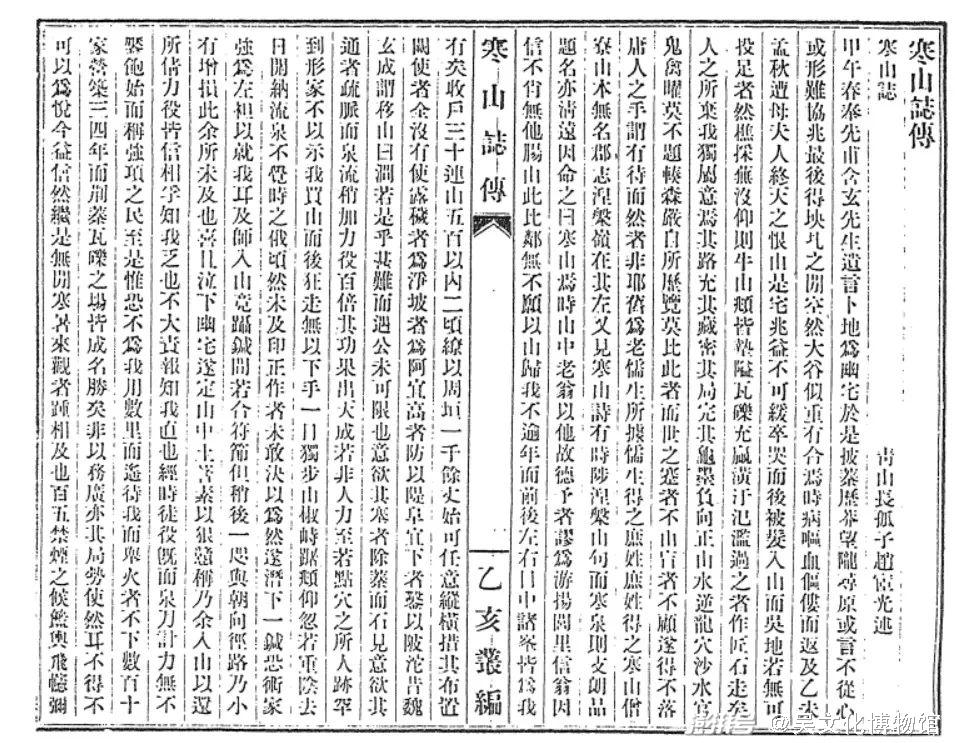

赵宧光著《寒山志传》书影

图片来源 《丛书集成续编》第39册

赵宧光举家连带父母坟茔都迁入了寒山,期间赵宧光与其妻陆卿子恪守孝道,甘为守墓人,矢志弥坚。与此同时,格调高雅且对园林艺术颇有研究的赵宧光开荒拓土,营建了一处世外桃源。

二、白云深处有人家

赵宧光营建寒山,精力主要集中于寒山别墅、千尺雪两处景观上。营建寒山并非易事,就算是赵宧光也曾束手无策,营建最为紧要的乃是选定地址,他在《寒山志传》中说自己是“买山而后狂走,无以下手”,直到有一天赵宧光踱步山中某地,心有所动:“一日独步山椒,峙䠧頫仰,忽若重阴去日,开纳流泉,不觉时之”,此番心灵与天地间的感动让赵宧光有定址于此的想法,但他并没有马上做出决定,而是用针插入地中以示标记。

数日后,赵宧光延请方士进山依据风水选址,但赵宧光怕告诉方士他已经有了心怡的选址后,方士强行为那个地址辩护,因此赵宧光并没有告诉方士此事,但令人惊奇的是“及师入山,镊针间若合符节,但稍后一尺,与朝向径路乃小有增损”,这是赵宧光史料未及的,因此赵宧光将此视为天意,喜极而泣,房址遂定。

修建别墅的过程也颇为有趣,在寒山居住的土著素以“狠戆”著称,但赵宧光依然雇佣了大量山中土著修建别墅,并且双方的相处十分融洽,赵宧光解释其原因是“所倩力役皆信相孚,知我乏也,不大责报,知我直也,经时徒役,既而泉刀计力,无不□饱”,被他人视为“狠戆”的山中土著在赵宧光的笔下却显得淳朴憨厚,赵宧光的待人之道也折服了山中土著,于是赵宧光接着又说:“始而称强项之民,至是唯恐不为我用,数里而遥待我而举火者,不下数百十家”,在山中土著的协助下,赵宧光花了将近三四年的时间终于修建好了自己的寒山别墅,自此寒山“荆蓁瓦砾之场皆成名胜矣”。慕名而来者,摩肩接踵,无间寒暑,赵宧光自叹道:“百五禁烟之侯,篮舆飞幰,弥山满谷,不减上河春望”,时人基于寒山胜景也不由写诗赋道:“城里歇家王百谷,山中驿史赵凡夫”,可见经由赵宧光营建后的寒山影响力陡增。

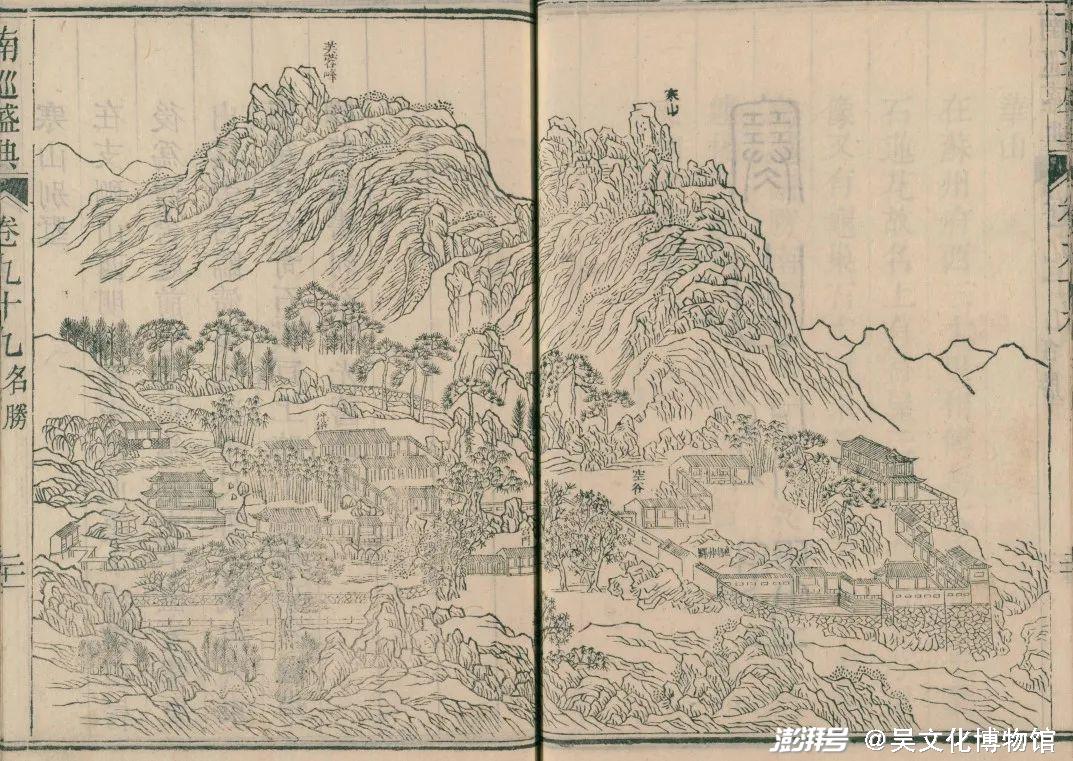

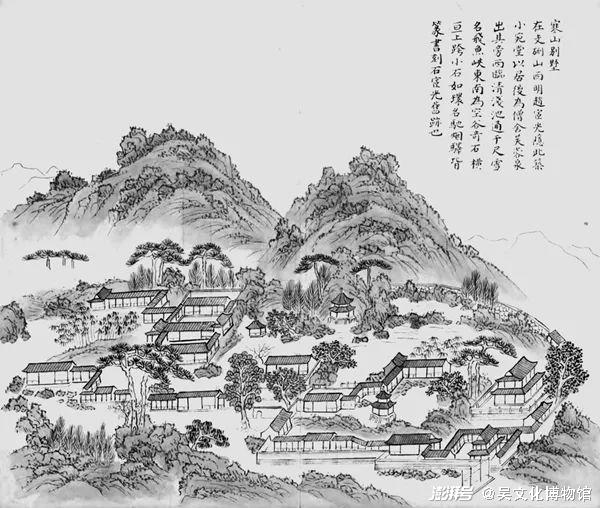

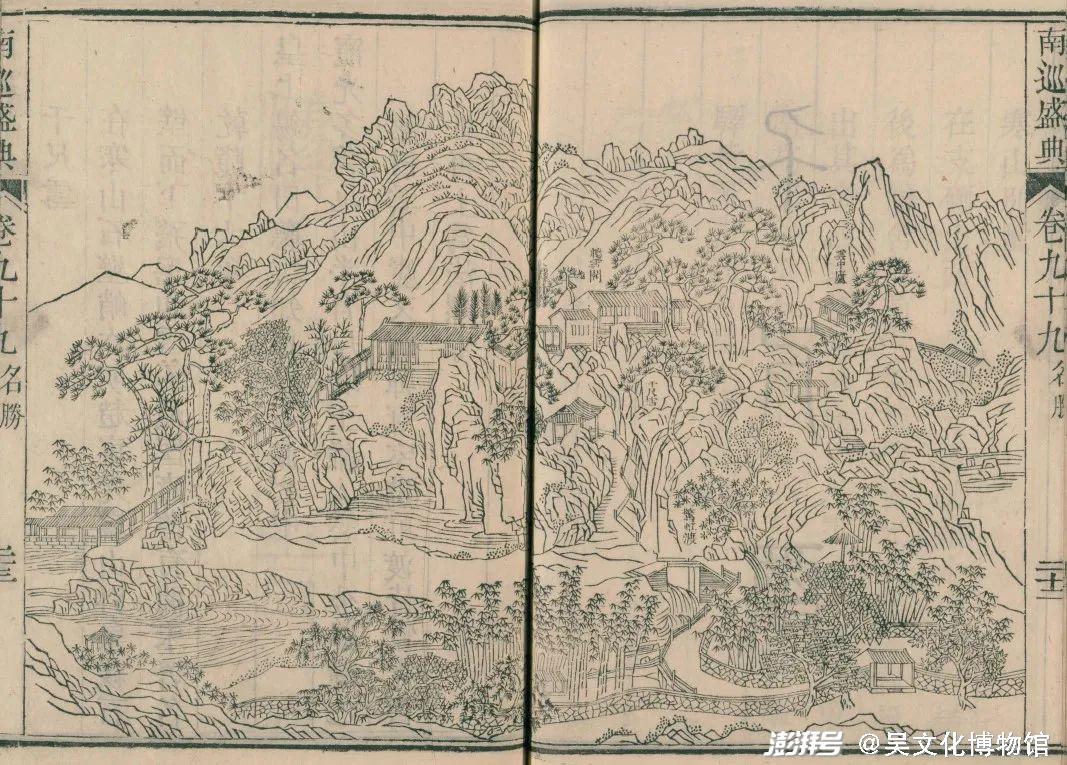

寒山别墅

图片来源《南巡盛典图录》

万历年间,文人胡胤嘉慕名而来并且受到了赵凡夫的热情款待,离山后写下了《寒山记》一文,因相去年代并不遥远,我们不妨跟着胡胤嘉的脚步去游览一番寒山盛景。要想到达赵宧光的寒山别墅难免要费一番周折,胡胤嘉自观音山左行十余里,一路缘石折木始见寒山别墅的首个建筑——小宛堂:“峡尽而酒帘招摇,其旁板扉双合,排扉而入,凡夫小宛堂也”,小宛堂是赵宧光的书房,环境典雅,书卷盈室,“梵书插架,棐几竹榻光洁可鉴。堂以内树石如铁色,茑萝是依。”见有客人远道而来,赵宧光出门热情迎接,并且带着胡胤嘉参观起了自己的寒山别墅。

从小宛堂东边的台阶而下,迎面而来的便是环绕在赵宧光庐墓周围的台池轩榭,布局极为精致,令胡胤嘉叹为观止:“沼环山足,前亘以堤,杂树夹之,菱藻莼荇芙蕖间生,敷芳叠翠,沉浮池际。山足丽沼,唇吐齿啮,嵚岖互夺不一,其势迤逦北引,短虹碕焉。水激石咽,三堰而抵极于沼”。一番参观过后,赵宧光引胡胤嘉到寒山别墅内的青霞榭内小坐,赵宧光奉上了自己种植的果蔬,两人品茶谈天,胡胤嘉称赵宧光“不厌客,清言弱尘,楚楚不倦”,赵宧光向胡胤嘉讲述了营建寒山别墅的经历。

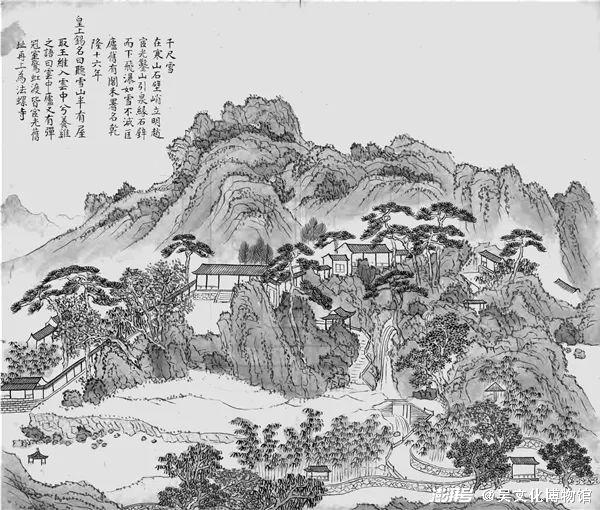

寒山别墅

图片来源:中国国家图书馆藏清代彩绘本《江南省行宫座落并各名胜图》

但令人遗憾的是,胡胤嘉在游记中并没有提到寒山最为著名的景观——千尺雪。千尺雪并非是真的雪,宋代词人苏轼有言:“乱石崩云,惊涛拍岸,卷起千堆雪”,苏轼用雪比拟浪花,千尺雪亦然。赵宧光在修建寒山别墅时,凿山引水,使得泉水从山上流下,日夜不歇,形成瀑布景观,激流落至涧底犹如朵朵雪花,故称为“千尺雪”。乾隆皇帝对寒山之景青睐有加,很大一部分原因就是因为“千尺雪”,他不仅赐千尺雪“玉峡飞流”的牌匾,并将自己观赏千尺雪之处改名为“听雪阁”(雪非真雪故须听,颇有妙趣),还多次以千尺雪为对象作诗,开头所引诗词便是其一,另外乾隆皇帝还有《听雪阁叠旧韵》:

飞鱼於云中,听雪乃峡底。

高下殊倒置,名象若斯耳。

适从寒山来,始遇空谷美。

过墙即范园,水阁重憇止。

峯色与泉声,识我重临喜。

理解泯今昔,耳观无终始。

点笔一冁然,偶如是而已。

乾隆皇帝回京之后,依然对“千尺雪”念念不忘,遂下令在避暑山庄等地修建相同的景观,就连名字都与“千尺雪”一模一样。乾隆皇帝在对“千尺雪”的喜爱上与彼时众多文人达成了一致,康熙五年(1666年)早春,归庄游览寒山,写下了《千尺雪》一诗:

高崖峭壁有余清,涧水松风细细鸣。

排石决流飞瀑泄,松声更不敌泉声。

千尺雪

图片来源《南巡盛典图录》

此外,寒山别墅还辟有紫蚬涧、绿云楼、飞鱼峡、驰烟驿、澄怀堂、清晖楼等景观,此处还有盘陀、空空、化城、法螺诸庵,这里不再一一赘言。赵宧光与陆卿子就像一对神仙眷侣一般居住于此,著书立说,吟唱歌赋,偶尔还会荷锄理荒秽,生活惬意而又美好。对于赵宧光而言,能得此地营建寒山别墅固然是一件美事,但如果没有其妻陆卿子的相伴,这份乐趣也会少了许多。陆卿子其父乃是嘉靖十七年(1538年)进士,自称为文征明弟子,工于书画,善诗文。在其父的熏陶下,陆卿子亦是一位才女,不仅在生活与赵宧光互相扶持,在诗词歌赋方面甚至还略胜赵宧光一筹。

赵宧光与陆卿子在寒山别墅内闲居多有题咏,陆卿子有组诗名为《寒山闲居即事》,其中一首道:

闭门聊自适,陋巷薜萝深。

柳色啼春鸟,波光澹夕阳。

落花闲覆地,空霭静依林。

若问幽栖意,床头有素琴。

相比之下,赵宧光所写的生活诗就显得略逊一筹了,其有《柴门》一首:

编荆可当门,叠石能为墙。

青山露墙上,野花墙下香。

赵诗完全没有陆诗那般用词讲究,意境高远。但于两人的诗词中同样都透露出了寒山生活的超然闲适,奈何斗转星移,就算是赵宧光与陆卿子亲手营建的寒山别墅,起初尚能由赵氏后人执掌,但经历了几代人的辗转之后,也终归是易主他人。

三、无可奈何花落去

赵宧光与陆卿子双双去世之后,赵宧光的儿子赵均便成为了寒山新的主人。赵均在学问与性格上也深受其父影响,喜谈六书之学,痴迷于金石、篆籀,终生不为场屋功名奔波,而是隐居于寒山与其妻文俶相互唱和,时不时还与宾客出游各地,谈今论古。

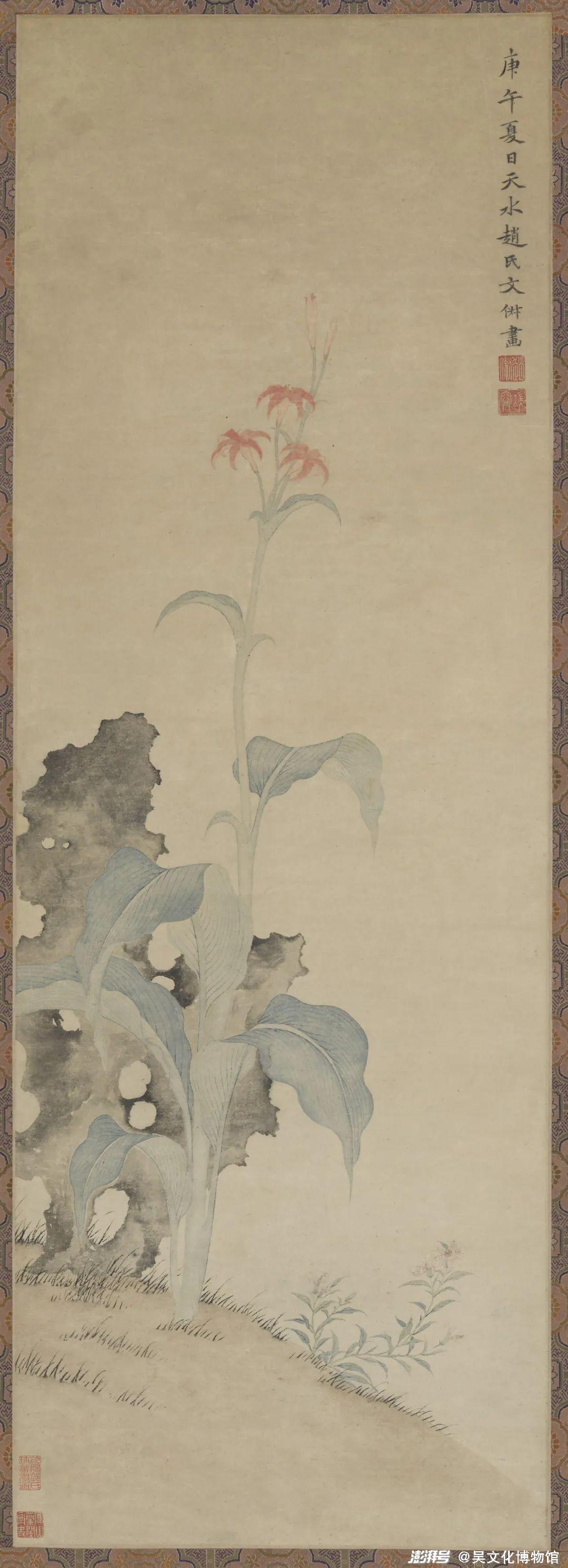

不得不说,赵均就像其父亲一般,如果少了妻子文俶,那么隐居的乐趣就会大打折扣。文俶乃是文征明的曾孙女,传承家法,工于妙手丹青,闻名遐迩。《明画录》中如是记载文俶:“写花卉虫蝶,信笔点染,无不鲜艳灵异,图寒山草木昆虫千种,又绘《本草》如其数,他若《湘君捣素》《惜花美人》诸图,精妙绝伦,上署‘天水文俶’”。由于文俶的名声极大,来向她买画的贵妇少女无数,填塞于路。赵氏一门的风雅,在小小的寒山内却得到了世人的瞩目。

(明)文俶《美人蕉图》弗利尔美术馆藏

赵氏一传无后,寒山也就改易他主了,由赵宧光营建的寒山别墅相继被改造成了寺庙,前已提及的盘陀、空空、法螺等庵在清朝时日益兴盛,其中又以法螺最盛。法螺寺建在寒山山径盘纡处,修篁萦绕,曲折而上,势如旋螺,故名法螺寺。寺外山涧溪流,有石桥横跨其上,是为津梁渡。寺内精舍顺势而建,林石布置得当,看似浑然天成,“翕然有出尘之致”。

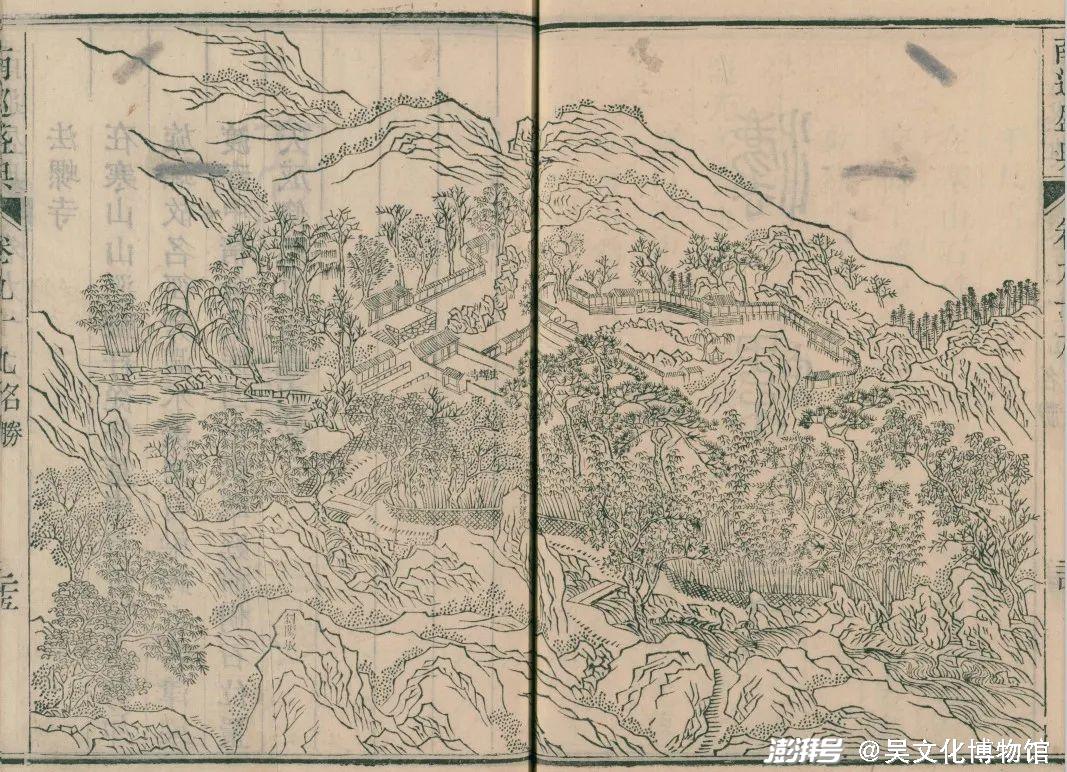

法螺寺

图片来源《南巡盛典图录》

寒山别墅被改为寺庙之后,文人也多从来游,尽管经历了明末清初的天崩地坏,时事轮转之后,赵氏后人已在寒山绝迹,或许也有许多文人已然分辨不出这些寺庙原本即为赵宧光的寒山别墅,但大部分来此游的文人总是希冀在漫步于修篁小径,或是在观摩千尺雪时,能够窥得昔日赵氏风流。因此,在清代文人游览寒山后留下的诗文中,赵氏一门是频繁出现的对象。

康熙年间,归庄往游寒山,其《观梅日记》中就详细记载了他这次的行踪:

复从隆池至法螺庵,径深曲,几盘旋而后人,庵之所由名也。庭梅数株,花未尽残。至化城庵,庵有绝壁深涧,名千尺雪,故处士赵凡夫所凿也。僧家以石壅涧,泉流甚细,黄有三为抉去石,遂成奔流,其声淙淙。前至寒山,则处士之居也,今改为报恩寺,佛阁犹其遗构,体制甚古。

从归庄的记载中我们可以看出,彼时寒山别墅几为寺庙所挤占,赵宧光所居庐墓已经被改成了报恩寺,其次便是千尺雪旁的化城庵和法螺庵。但是归庄明显深谙赵宧光与寒山的关系,不仅知晓千尺雪乃是赵宧光所凿,还能够从报恩寺的古体结构中看出赵宧光的痕迹。

清人姚承绪也曾游览寒山,并在《吴趋访古录》中留有诗文:

一片寒山石,风流属赵家。

洞天高士宅,茗碗故乡茶。

守冢云埋玉,飞泉雪滚花。

鹿门偕隐处,手挽短辕车。

姚诗中无法掩饰地表现出了对昔日寒山赵氏风流的向往,也表现出了对当初赵宧光隐居寒山的艳羡与钦佩,在千尺雪的滚滚激荡中,姚承绪彷佛看到了赵宧光与陆卿子隐居于此的模样。这股对于赵宧光的缅怀凭吊之意,就算是后世文人无意强调,但置于处处与赵宧光有关的环境中,也难免心生别样思绪并在诗文中有所体现。清代有一位来自娄县的王恪,曾携友人往游寒山,事后写下了一篇极为详尽的《游寒山记》,描写了已经完全被寺庙所挤占的寒山景观,诗文中尽管并没有表现出对赵宧光的艳羡钦佩之意,但每到一处景观,王恪每每想起的还是赵宧光:“明处士凡夫隐居此山,今分为三寺,千尺雪其最胜处也”“复数百步,为古报恩寺,赵氏曾夺而有之,故揭于额”。

寒山千尺雪

图片来源《江南省行宫座落并各名胜图》

乾隆皇帝亦是在读到赵宧光写的《寒山志传》中才对寒山产生了莫大的兴趣,第一次游览寒山时乾隆皇帝甚至想留宿寒山,在大臣的极力劝阻下才恋恋不舍的离开。乾隆以皇帝之尊,甚至写下过“欲起宧光问,居斯可宥否?”(宧光,我住在这里你不会介意嘛?)的诗句,这些足以证明彼时的赵宧光与寒山实是紧紧相系,无法切割的意象。

结语

我们很难说赵宧光和寒山之间到底是谁成就了谁,赵宧光在《寒山志传》中有这么一段告白:“不知我者,以我为豪长者,铜山金谷出其余资而为此欢喜地乎?知我者始以奉遗言悲不逮,不惜驱命以成之,以报九京无憾也”。赵宧光因孝道而入深山,选择寒山无疑是历史的偶然,寒山在赵宧光最为悲痛时接纳了他,给予了赵宧光一个舔舐伤口的世外桃源,而赵宧光反馈给寒山,则是凭借自己的名气与才华使得寒山从无名荒山一跃成为了皇帝青睐之地。寒山风流,尽属赵家,这是一次互相成就的遇见。

参考文献:

1. 王稼句:《苏州山水》,苏州:苏州大学出版社,2000年。

2. 王稼句:《苏州山水名胜历代文钞》,上海:上海三联书店,2010年。

3. 赵宧光:《寒山志传》,《丛书集成续编》第39册,上海:上海书店出版社,1994年。

声明:本馆原创文章转载,须经馆方授权。公益原创文章插图,图片版权归属于收藏地或创作人。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司