- +1

费孝通|我一生的目标,就是了解中国和中国人

同鲁迅先生一样,他曾弃医从文,用尽一生去了解中国和中国人;

他放弃国外前程似锦的生活,抗战爆发后辗转回到中国,先后任教于云南大学、西南联大和清华大学;

他带领并开创了中国社会学人类学历史上著名的“ 魁阁时代”,取得了至今被后世高度赞誉的成果;

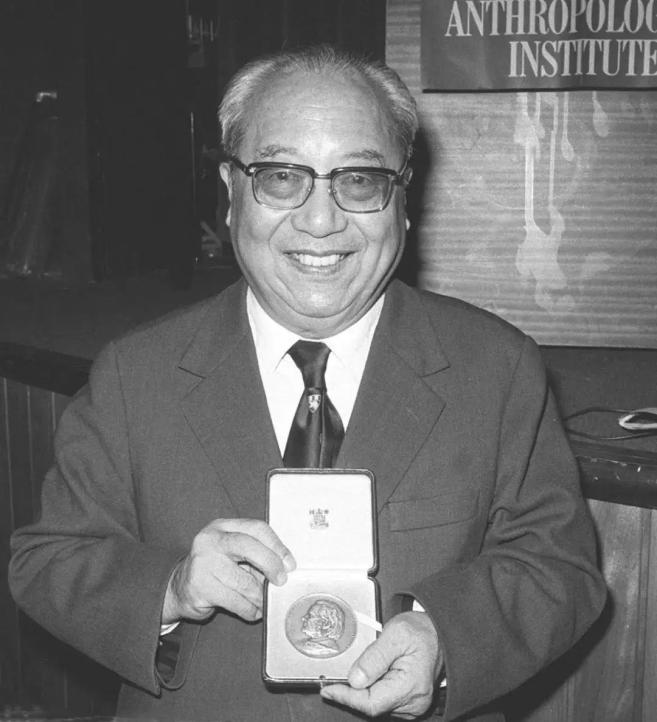

他是第一个也是唯一一个获得国际人类学最高奖赫胥黎奖章的中国人;

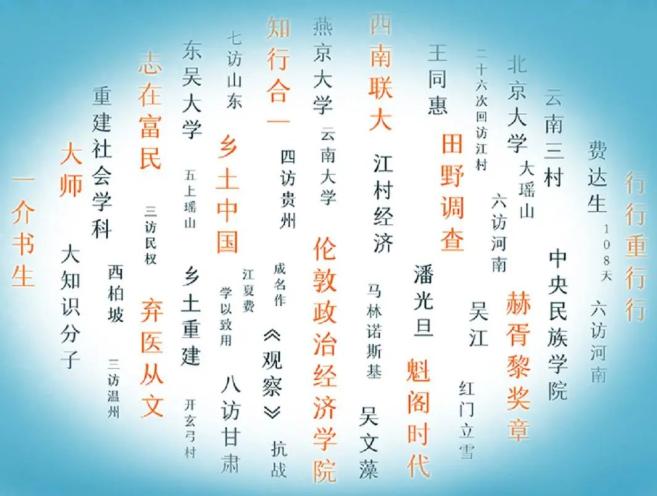

他蜚声海内外,是中国社会学的总设计师,却甘当走街串巷的田野调查员,以70岁的高龄复出,重建中国社会学,93岁,依旧奔波在调研第一线;

他曾登上天安门城楼参加开国大典。1997年,时年86岁的他作为中国政府代表团成员出席香港政权交接仪式;

他心怀“天下大同”的理想,把“使中国农民脱贫致富”当作自己毕生的使命;

他经历过两次世界大战,所以更深刻地意识到全球化下世界各民族都需要有一种全新的相处方式;

他就是费孝通,他用一生演绎了中国知识分子铁肩担道义、妙手著文章的社会责任感和使命感。

费孝通(1910—2005年)

在他的墓碑上,刻着一句话:“逝者如斯而未尝往也,生命劳动和乡土结合在一起就不怕时间的冲洗了。”

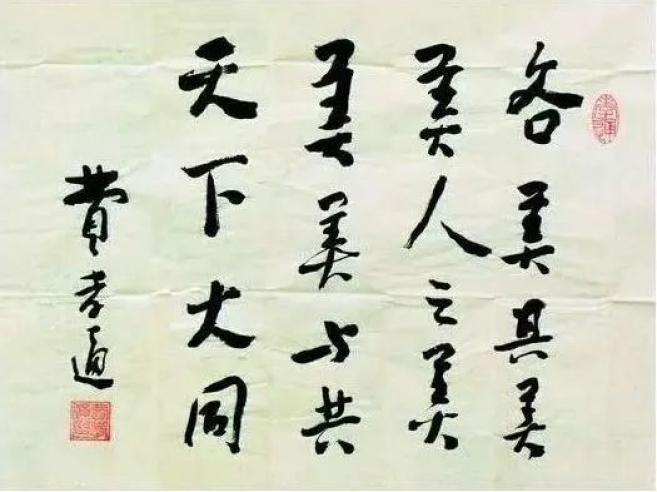

这是费教通对自己一生的总结。他用自己的一生践行了“各美其美,美人之美;美美与共、天下大同”的传世情怀。

(点击图片即可购买)

传统的中国知识分子的爱国心

一生的唯一目标,就是了解中国和中国人

费孝通先生曾说:我一生的目标,唯一的目标,就是了解中国和中国人。

在抗战最艰难的1938年,费孝通抱着救国的信念从英国学成归来。国外的朋友不理解,问他“中国还在打仗,为什么要回去?”费孝通回答“就是因为打仗,所以得回去。我们当时很多在外国的朋友,很少因为在外国生活好一点,就不想回来了。我们就是不愿做亡国奴,不愿流落异乡,没有考虑过其他的道路。这就是我们传统的中国知识分子的爱国心”。

抗战的烽火岁月,在敌机的轰炸中,费孝通和他引领的“魁阁”一代学人仍在脚踏实地用社会学的理论和田野调查的方法,去发现、认识和试图改造中国社会。丰硕的学术研究成果向世界展示了战火中的中国在学术研究中取得的成就,让世界认识和了解了一个更为全面的中国。

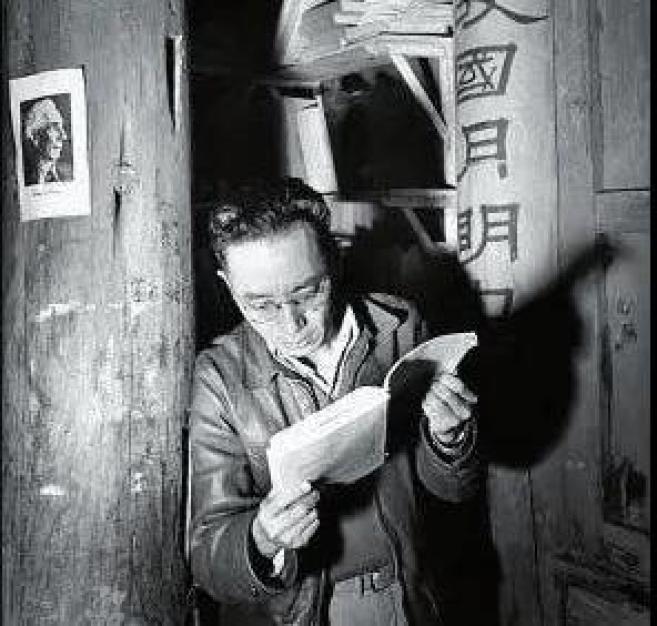

“魁阁时期”的费孝通

刻在中国人骨子里的民族基因

每个人都能在他的文字中找到共鸣

有人说:“只要有中国人的地方,你就能看到中国人种的菜。”有院子的种院子,没院子的种阳台,花盆、塑料盒、饮料瓶、泡沫箱统统都能拿来种菜!今年我们更是把菜种到了外太空!神州十四航天员太空“种菜”的画面让网友直呼:“我的种菜DNA动了”!

神州十四航天员太空培育植物的画面

不得不承认,中国人有很多刻在骨子里的基因,我们习惯讲“土生土长”“落叶归根”;讲“天涯若比邻”“出门靠朋友”;远行的游子会在行囊里装一抔故乡的泥土,以解决“水土不服”之症,等等。

这些现象背后有着深层的社会文化因缘,费孝通在他的作品中对中国社会文化与中国人性格都进行了深刻精辟的思考与表达。“差序格局”“礼治秩序”“无讼”等重要概念的提出,让我们每个人能看到并解释当下的社会现象与自己生活的样子。

(点击图片即可购买)

行长路,过远山,躬行于大地

“志在富民,这是我一生的追求”

青年时期的费孝通意识到,人们最痛苦的,不是身体上的疾病,而是社会不公所造成的贫穷。于是他决心学一门了解社会、解剖社会、 改造社会的学问。

作为学者,他终其一生都在主张、践行中国的社会科学应当走出书斋、参与社会生活,为中国问题的改善而努力。

他三访温州、三访民权、四访贵州、五上瑶山、六访河南、七访山东、八访甘肃、二十六次回访江村……越是贫困落后的偏远山区,他去得越多。他把自己在山川大地上的行走,变成了山川大地的一部分。

他总说,知识分子心里总要有个着落,一生做什么要明白。在他80岁生日时,有人问他一生中最有意义的是什么?他说:“志在富民,这是我一生的追求。”

1957年5月,费孝通在开弦弓村考察时与合作社青年干部在一起

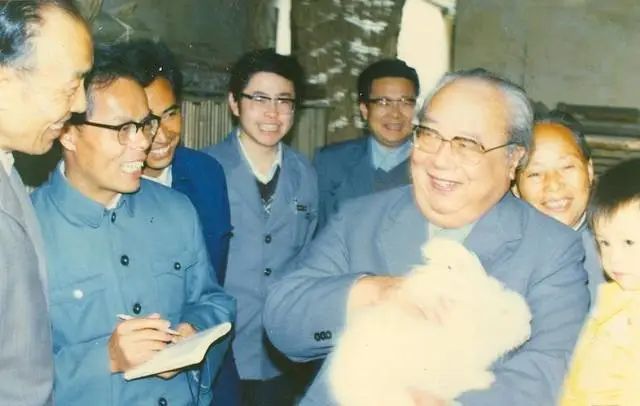

20世纪80年代,费孝通深入农户,了解养兔情况

一生头衔无数,独喜欢被别人称为老师

项飙、王小川在《十三邀》谈论他的作品

费孝通为中国培养了一代优秀的社会学人才,社会学家史国衡、许烺光、田汝康、刘绪贻、项飙、李银河等都曾从师于他,影响无远弗届。

许知远:费孝通也是很年轻的时候写出《江村经济》,你第一次读到它是什么感觉?

项 飙:我高中时读的其实都是“文化热”催生的那些报告文学,喜欢用宏大的话语。在我被“文化热”烫了一下后,读到费老的书一下子给我一种清凉感。他的书是落地的,都是非常具体的描述,近乎白描,用很小的词,说的也是小道理,但是希望用小道理叠出一个大的图景。后来我才理解,对生活做那样的白描是很不容易的,这是引导我工作的一个基本方式,到现在为止,我还很珍惜。

十三邀第四季第4期,许知远对话中国当下最富国际声誉的人类学者项飙

许知远:我那个书呢?(费孝通的《乡土中国》)就你现在看到是什么感觉啊?

王小川:对我来讲是很震撼的,第一个,我原来是用计算机或者是数学物理的东西,只是去解决一些物理科学的思想。但突然间你发现用一种理性的东西去分析这个一个人文的东西。就是社会背后它有它的这种规律,它有它的美丽,你可以观察它。它的现象背后是有它必然存在的这样一套逻辑的。

十三邀第二季第11期,许知远对话经济领袖、企业家王小川

费孝通一生头衔无数,而他最看重的职务是教授。他喜欢别人叫他老师,认为学问是一生的事情,是立身之本。而他也正是以一位师者的风采影响着一代又一代的后学。

他总是这样教导后学:“一个年轻人,要心中装着国家,装着民众,不是为个人名利,而是为国家富强、民族兴盛去奋斗。我们要牢记先贤名句:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”

(点击图片,即可购买)

自卑或自大都是可怕的

从“文化自觉”走向“文化自信”

有一次费孝通考察外婆家甪直,古镇上有个穿着蓝印花布的老人家,躲在门洞后不肯出来。费孝通忧心忡忡,他对随行人员说,老人不敢出来,是她觉得她那一套不行了,不能出来见人。这是文化自卑感,文化要走了。不是人家要淘汰你,而是你自己对自己没信心,对文化没信心了。

一个躲闪的老人,让费孝通意识到文化自觉的必要性。“我们中国文化里边有许多我们特有的东西可以解决很多现实问题,疑难问题。”费孝通认为我们应该“把中国文化里边好的东西提炼出来,应用到现实中去。”

有了“文化自觉”,才能“文化自信”;有了“文化自信”,才能“文化自强”。费孝通的“文化自觉”说可谓自卑或自大的解毒剂,他以阔达的态度指明人类的发展前途在于“各美其美”,在于“美人之美”。

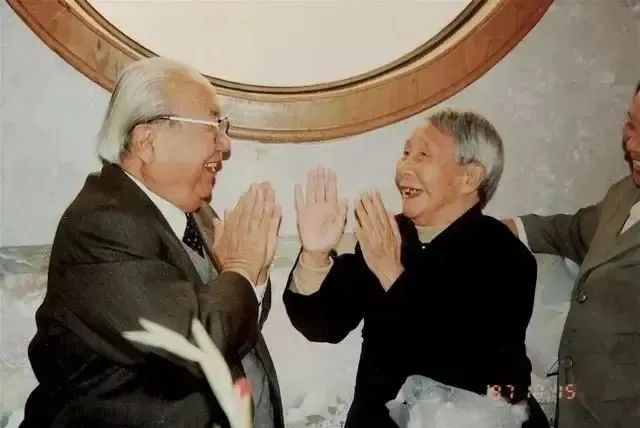

1997年10月,87岁的费孝通回到家乡江苏吴江同里镇看望94岁的姐姐费达生,姐弟俩玩小时候的拍手游戏

被学术光环遮盖的文学之名

一位“其他作家所不能及的”文章大家

大多数人都知道费孝通是一位社会活动家、著名学者,但很少有人了解他的散文水平也非常之高。他曾是20世纪40年代最厉害的专栏作家,用他自己的话说“红得发紫”。

作家曹聚仁以文学家的视角评价费孝通的散文是“深入浅出,意远言简,匠心别见,趣味盎然”,虽然“不以文艺作家见称”,但是他的文采却“是其他作家所不能及的”。

编剧鹦鹉史航也格外推崇费孝通的文章:“费孝通在我心目中一直是散文大家,但文名为学名所掩。”这回你看看他当年怎么聊英伦的人心伦常,政局寓意,甚至英伦的雾:“雾不是黑夜,每进一步,眼前展开了一个新的现实世界,每步都踏得实,当他举步前进,过去的渺茫已经化为具体,这是一个推陈出新的世界。”

真佛只说家常话。费孝通的文字特色就是深入浅出,举重若轻,随便翻翻他的作品,就能发现无数醒人的金句:

“恋爱是一项探险,是对未知的摸索。这和友谊不同,友谊是可以停止在某种程度上的了解,恋爱却是不停止的,是追求。”

“在父母的眼中,孩子常是自我的一部分,子女是他理想自我再来一次的机会。”

“快乐是人生的至境,知足是达到这境界的手段。”

“过去的经验并不总是过去实事的真实写照,因为过去的实事,经过记忆的选择已经起了变化。目前的形势也并不总是能得到准确的理解,因为它吸引注意力的程度常常受到利害关系的影响。未来的结果不会总是像人们所期望的那样,因为它是希望和努力以外的其它许多力量的产物。”

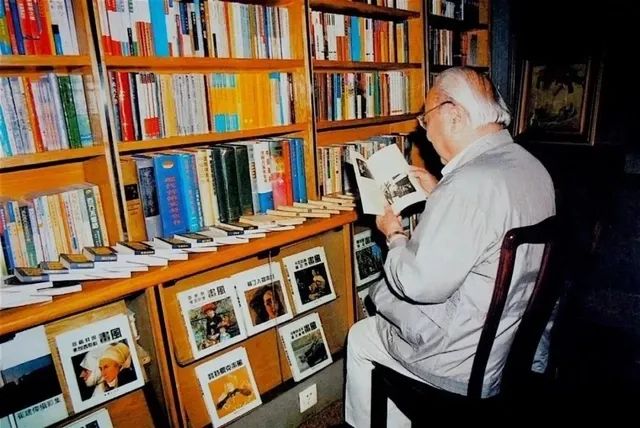

1997年7月,费孝通参加香港回归主权交接仪式后,到郑州越秀学术讲座谈“香港归来话回归”之余,在书店小坐(张冠生摄)

阅读费孝通,正当其时

当下的世界局势最需要的一种思考

费孝通在80岁生日时提出“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”十六字箴言,向世界宣告,在全球化时代下每一个民族、一种文明需要有一种新的相处方式。

费孝通“十六字箴言”手迹

未来不再是一个讲究效益的时代,而是讲究意义和价值的时代。东南大学艺术人类学与社会学研究所所长方李莉教授认为,在世界各种纷争不断的当下,费孝通思想变得日益重要。

“当今中国需要经济发展,也需要文化发展,更需要有理论资源导出的种种思考来应对在经济发展中所遇到的各种文化问题,包括人与人相处、人与社会相处、国家与国家相处等方面的问题。费孝通思考的都是与此相关的问题,也因此,他的理论和思想能帮助我们或启迪我们去认识当下的这些挑战,也可以为世界提供一种中国当代的可持续发展理论。

费孝通一生的书写,从来没有以学问的深奥来将自己隔离于大众群体的生活现实之外。他从始至终都在强调一种平民路线,强调基层精英与大众生活之间无距离的沟通联系。他的作品都来自于他对最基层社会的调查,最切身的感受。

丘吉尔说过,“你越能回溯历史,便越有可能展望未来”。

阅读费孝通的文字,不仅能让我们清楚地看到中国社会的真实面貌,了解中国近现代社会发展脉络,也让我们更加深刻地理解了中国社会和中国文化。让我们能更好地思考历史、放眼未来。

(点击图片即可购买)

许倬云、余世存、张维迎、温铁军、许知远、项飙、李银河、吴晓波、罗翔、樊登等学者、KOL纷纷点赞推荐

许知远在《想起了费孝通》一文中写道:“我常对费孝通那一代人的亲身经历与智力冒险深感崇敬。”“他既未躲藏在自己的世界里,也未丢弃自己的原则。他深知,知识的功能既是用来改进现实社会,也是为了完善自我。”

牛津大学社会人类学教授项飙在一次接受记者采访时说:“费老的思想照亮我探索道路。”“我觉得继承费老的学术思想,是对他的最好纪念。我们从事学术研究,要像费老所提倡的那样,从中国实际问题出发,而不是从西方人的兴趣出发,这是非常重要的。”

著名学者余世存认为,“费先生在百年知识人中是一个异数。中国文化跟西方文化碰撞,产生很多火花,有政治、文化、经济的等多种维度比较,费先生则参与开拓了社会这一维度,像鲁迅在现代小说中取得的成就一样,费先生取得了开题即为颠峰的成就。数千年来的中国文化以伦理为本位,个体对参与社会是淡漠忽视的,个体的社会化程度极低,费先生从社会学的角度观察中西社会,其描述和结论可圈可点,它们至今仍是我们未能越过的现实。”

《北京晨报》曾撰文评价:“他有诗人的多情豁达,情之所至时常能作诗赋以抒胸臆;他有实干家的高效干脆,能在各地奔波深入田野,常常挑灯夜战写下大量调查文献;他有劳动者的朴实随和,能随时随地在田间地头和被调查者打成一片,获得真实可靠的一手信息;他也有作为学者的谦逊,从来没在魁阁搞过一言堂,青年学者学术观点与其不一致时也可据理力争,若他发现自己确有不妥,便欣然接受建议。他身上包含了传统文化中所倡导的优秀品格,与古时仁人君子之风暗合,被青年学人们喜爱也是情理之中。”

这段话可谓是对费老一生一个最为全面的概括与评价。斯人已逝,精神永存。先生之风,山高水长。

原标题:《费孝通|我一生的目标,就是了解中国和中国人》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司